童俊,梗阻性肥厚型心肌病患者。十年尋醫、輾轉多地,他幾乎窮盡了所有可能的治療手段,卻無法阻止病情的急速發展。當無助疊加未知的危險,當每一秒都可能是生命的最後一秒,焦慮、恐懼和絕望排山倒海般襲來,生活也變成了一潭死水。

2019年,童俊第一次覺得,自己的人生失控了。

5年前,他就被確診了肥厚型心肌病——一種由於編碼肌小節相關蛋白基因致病性變異導致的、或病因不明的心肌病,心肌肥厚是這種疾病最主要的特徵。起初的兩年,他只是在高強度運動時會出現胸悶、氣喘,還尚未顯現病態,直到2017年頭暈、胸悶、心絞痛愈發頻繁,他才將看病提上首要的議事日程。

童俊只是沒想到,尋醫問藥會成為近年來生活的主旋律。輾轉國內大大小小近十家醫院,藥沒少吃,症狀改善有限,病情進展卻異常迅速。2019年以後的影像檢查顯示,他的左室流出道壓差加大了、心肌更肥厚了——這是梗阻性肥厚型心肌病(HCM)的典型表現之一,那時的他走個兩三百米就要站在原地歇一歇,爬兩層樓就喘到不行,動輒兩眼發黑、透不過氣。

「不能再這樣下去了。」 他心想。

童俊

十年尋醫

童俊不允許自己的生活失控。他是貴州一家民營企業的高管,在工作中,無論遇到什麼難題,他幾乎都能找到解決辦法。從2014年開始,他嘗試過多種藥物但收效甚微。2019年以後,運動耐力越來越差,胸痛、心絞痛越來越頻繁,嚴重影響生活質量。

心臟之所以能持續有節奏地跳動,與心肌張弛有度密不可分。心肌由心肌細胞組成,在心肌細胞里有平行排列的細肌絲和粗肌絲。前者主要由肌動蛋白構成,而後者主要由肌球蛋白構成。正常情況下,一部分肌球蛋白處於工作狀態,另一部分處於「睡眠」狀態。

但對於童俊這樣的肥厚型心肌病患者而言,平衡卻被打破了——應該處於休眠狀態的肌球蛋白被喚醒,讓心肌處於收縮亢進狀態。長此以往,心肌會變厚、變硬,左心室流出道壓差出現。

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院心血管內科主任醫師、心超室主任方躍華介紹,當左心室流出道壓差≥30mmHg時可以判斷為梗阻性肥厚型心肌病。與非梗阻性HCM相比,梗阻的存在會加重對心功能的損害,患者的生存率更低。「肥厚型心肌病患者通常會出現勞力性呼吸困難、胸悶、胸痛,甚至會出現呼吸困難和暈厥,最嚴重的情況下可能發生心臟性猝死(SCD)。患者需要及時採取治療,以改善症狀、提高運動能力,減少疾病危害。」

方躍華教授(左二)

方躍華說,梗阻性肥厚型心肌病的治療手段主要包括藥物治療和侵入性治療兩大類。前者使用β受體阻滯劑或鈣離子通道阻斷劑,通過減慢心率、抑制心肌的收縮來改善病人的症狀,但這些療法「治標不治本」,並不是直擊病因,對症狀改善有限。

2021年10月,童俊接受了室間隔消融術,但「感覺良好」的狀態僅僅維持了幾個月。等到2022年4月檢查時,他的左心室流出道壓差為16.5mmHg;半年後該數值已經達到62mmHg。一般而言,當壓差達到50mmHg時,醫生就會結合患者的臨床治療情況建議其考慮進行手術治療。

童俊不死心,此後又輾轉湖南、北京等地的多家醫院。果不其然,醫生下了住院通知,建議他進行心肌切除手術。「對於那些傳統藥物治療效果不佳的病人,外科手術或介入手術是另一種選擇,但是這兩大類手術對手術醫生和手術醫院的要求都非常高,很多病人思想負擔也是非常重的。」方躍華解釋。

童俊反覆思考,不斷比較做與不做手術帶來的後果,權衡兩者的優劣。開胸、體外循環、心臟可能停跳……父母80多歲了,家裡還有3個孩子,最小的才7歲,妻子又是全職太太。作為家中的頂樑柱,手術萬一出現意外怎麼辦?手術後,自己的生活質量能有多大改善?想到這裡,他最終沒敢走上手術台。

2023年5月,童俊進行了第二次室間隔消融術,但病情仍不受控制地發展。一次在家時,他突然感到眼前發黑,兩三分鐘後恢復意識睜開眼,發現自己癱倒在沙發上,汗如雨下。還有一次他坐車去縣裡考察,眼前再次發黑,然後就什麼都不知道了。

「離死亡太近了。」回想這兩次暈倒,童俊感嘆自己的生活隨時都有觸雷爆炸的風險。他感到後怕又慶幸:自己沒有暈倒在大馬路或空曠無人的地方。

因為梗阻而受阻,人生黯然失色

「我不想這樣活下去」

童俊的工作需要經常出門和人打交道。生病後,他的活動軌跡簡化成了「辦公室-家」的兩點一線,再後來同事們形成了默契,能不參加的會就不叫他,重要的會議默認他可以提前離開,應酬也不喊上他——因為大家都知道,領導病了。童俊自嘲,如果他是這家公司老闆,早就把自己「優化」了。2024年春節後,童俊向公司遞交了辭職報告。董事長體恤他,沒有批准。

童俊提交辭職報告還有一種考量,他想縮小活動範圍保命。因為隨時都有暈倒的可能,出於自我保護,他走路時需要隨時留意周圍是否有扶手。在單位,他的活動半徑局限於辦公桌四周;在家時,他索性準備了一套餐具放在樓上,飯菜做好直接讓人端上樓。

對於做事一向很有計劃性的童俊而言,這樣具有高度不確定性的生活無異於折磨。最難接受的不是就醫和治療過程,而是恐懼和不確定性。「那段時間非常焦慮,你永遠不知道明天會發生什麼。醫生可以給晚期腫瘤患者下判斷,但我的終點在哪呢?未知。」

因為隨時都有猝死風險,童俊被無助的恐懼和不安所支配。每次回家探望父母,他總是盡力展現堅強的一面。但沒有釋放出來的另一面是暴躁的脾氣、扭曲的性格,他經常無緣無故地發火,不願和任何人交流,包括子女和妻子。肥厚型心肌病就像一座大山,壓得他喘不過氣來。

方躍華也發現,肥厚型心肌病患者經常會表現出焦慮、恐懼等心理異常,一些患者在網上查閱相關資料和病例,心理負擔極重。

「很糾結,放不下,害怕和親人離別。但回過頭再想一想,這樣活著有價值嗎?能給別人帶來什麼?會連累更多人嗎?」輾轉多地治療病情卻沒有任何好轉的跡象,最無望的時候,童俊坦言「想從樓上跳下去」。2023年初,他給家人寫了封遺書,叫來了妻子和弟弟,將後事交代妥當。

「頭頂上的雷被拆除了」

2024年3月,童俊參加了一場「城市會客廳」的活動。在活動上,他聽說了一個好消息:全球首創的心肌肌球蛋白抑制劑已在海南博鰲樂城落地,已有患者接受了治療。這無疑給了他新的希望。

方躍華介紹,梗阻性肥厚型心肌病的致病機理是肌動蛋白和肌球蛋白橫橋的過度形成,導致心肌過度收縮。心肌肌球蛋白抑制劑可以直接作用在發病機制,抑制過度的肌球蛋白和肌動蛋白的連接,改善心肌過度收縮1,在梗阻性肥厚型心肌病治療上是有里程碑意義的。

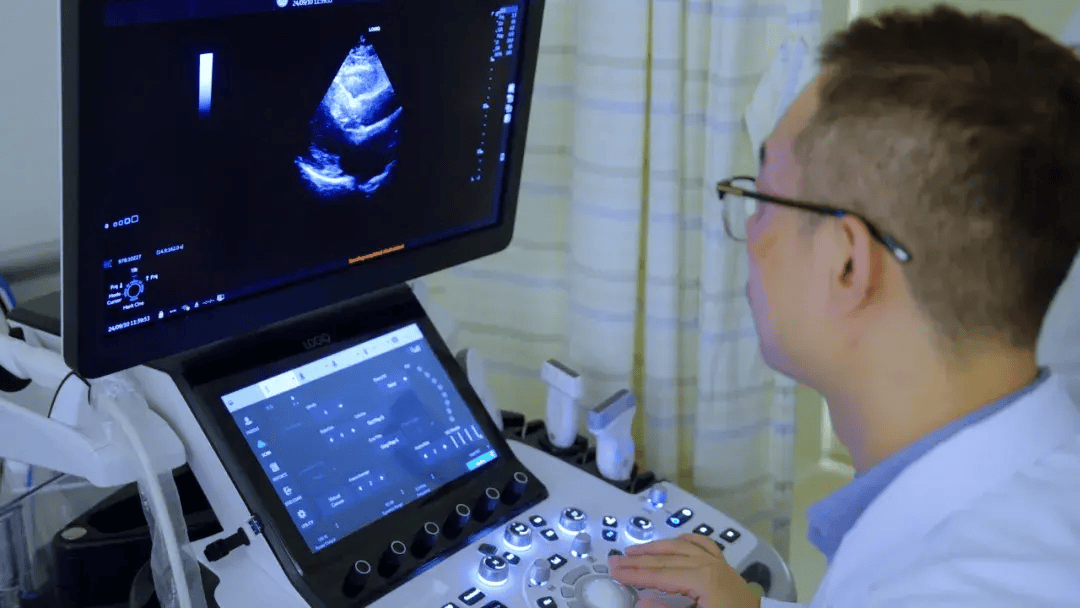

方躍華教授為患者做檢查

安排完手頭工作,童俊來到上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院挂號檢查。「臉黑黑的,沒有血色,眼前發黑、視物重影,每邁一步都像是踩在棉花上。」童俊回憶當時的場景。在門診,他和醫生相約下個月在瑞金醫院海南醫院住院檢查、接受治療,沒想到當晚便接到了瑞金醫院的電話。

「醫生說我是極高危病人,讓我立刻動身去海南!」童俊說,左心室流出道壓差達到50mmHg就滿足了手術指征。而白天的檢查結果顯示,這一數值高達107mmHg!這意味著,童俊的情況非常危急。

第二天上午,童俊趕到了瑞金醫院海南醫院。幾天後,他接受了第一次藥物治療。三天後,他明顯感覺人輕盈了、行動也輕鬆多了。從病房下樓去做檢查,因為他不熟悉路線,從醫院大堂繞了一大圈,但不同於以往走200米都要停下歇一會兒,這次他一口氣走了下來。

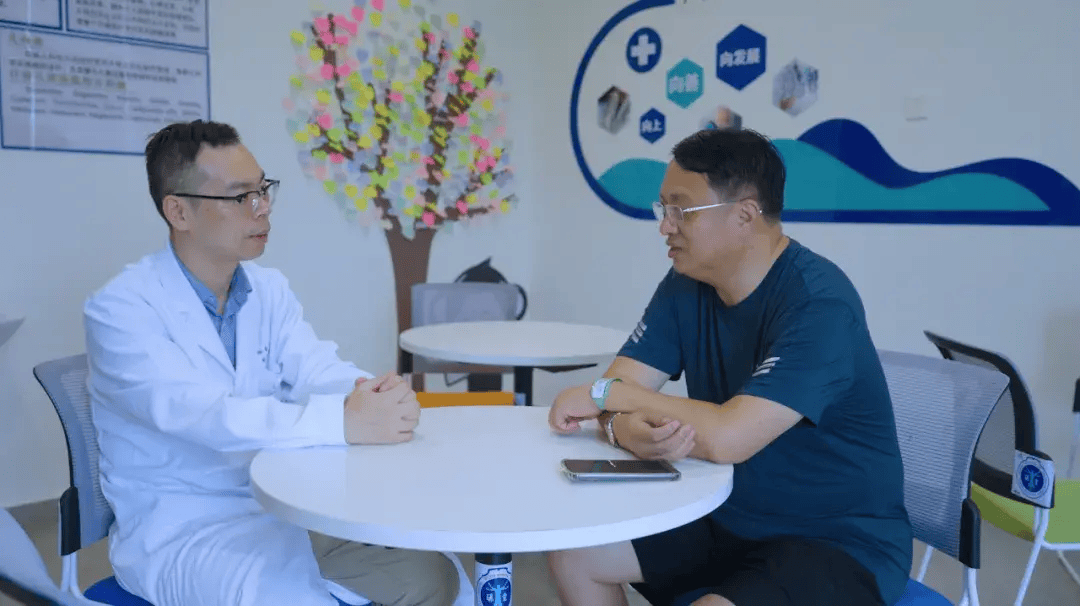

方躍華教授(左一)與童俊探討下一步診療方案

連續服藥一個月後,童俊再次前往瑞金醫院檢查。童俊的左心室流出道壓差由107mmHg降至16mmHg。醫生也向他祝賀,「你頭頂上的這顆雷,基本被拆除了。」

童俊形容,石頭落地那一瞬間的輕鬆感堪比十年備考後的金榜題名。他一溜小跑著從診室出來,在醫院門口打車去了酒店隔壁的小飯館。當時已是下午3點多,小飯館午休歇業、幾乎空無一人,老闆詫異地看著這位喜笑顏開的顧客。「不管營不營業,你先給我整幾個菜!」童俊說,這是自己10年來最如釋重負的一頓飯。

泰然「心」生

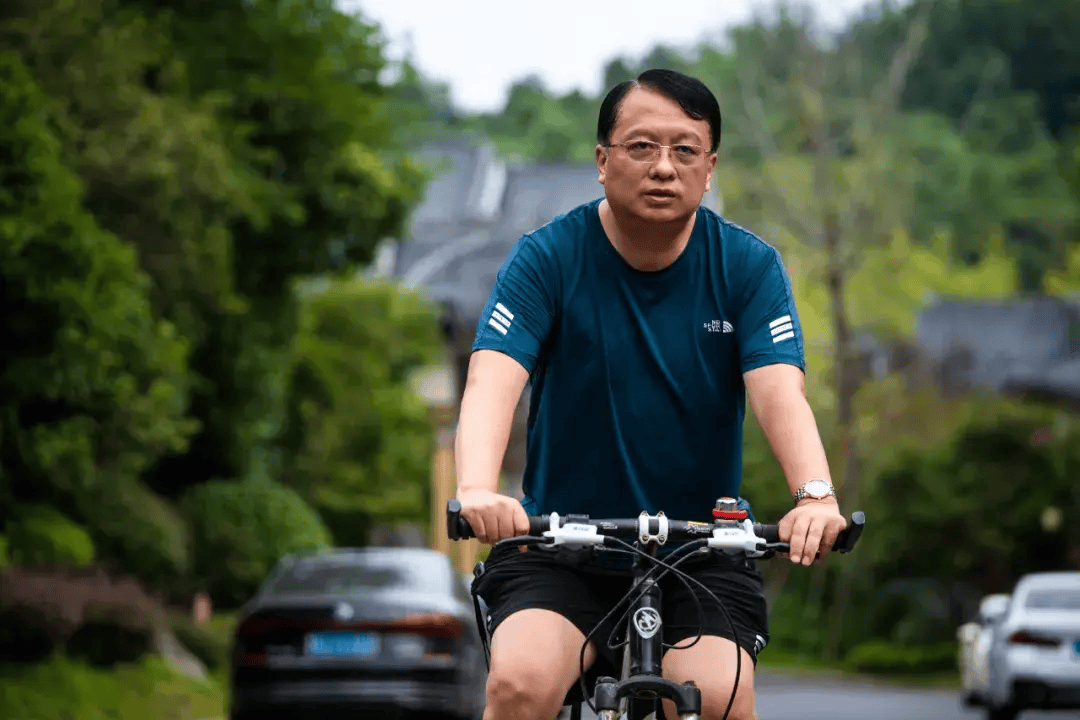

連續治療第三個月後,童俊的左心室流出道壓差繼續降至10mmHg。體能好轉之後,他喜歡騎車上班,他也可以出門參加朋友聚會了,做飯、刨地、旅遊、爬樓都不成問題。「我覺得自己恢復到了2014年前的狀態,能夠正常地工作和生活,重生的感覺真好。」童俊覺得,一種希望在心裡滋長。

更讓家人欣喜的是他的精神狀態。生病後,童俊一副懷揣心事的頹喪模樣。當正常的生活節奏被重建,童俊和家人的交流也變多了——陪兒子騎車,陪女兒逛街看電影,重新變成了好爸爸。

如今的童俊,習慣每天早上出門運動

當丈夫不再被猝死的陰影所籠罩,家人們也開始「放飛自我」。今年暑假,妻子帶著孩子出門旅遊了大半個月,這在以往不可想像。「藥找到了嗎?」「身體還難受嗎?」往日這些摻雜著苦澀關心的問候好久沒出現了。童俊所嚮往的,正是像正常人一樣去生活和工作,摘掉病人的標籤。對他而言,這份平靜的生活久違了。

方躍華介紹,「目前在博鰲接診的絕大多數患者在用藥之後,運動耐力和生活質量明顯提高了。從臨床研究的數據來看,心肌肌球蛋白抑制劑的安全性和有效性是比較好的。」最新的研究結果也證實了這點,2024歐洲心臟病學會(ESC)年會最新數據顯示,經過長達3.5年的連續治療,患者的症狀獲得持續穩定改善2。

如今童俊實現了「爬樓自由」

2024年4月,這款心肌肌球蛋白抑制劑獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)優先審評批准,用於治療紐約心臟協會(NYHA)心功能分級II-III級的梗阻性肥厚型心肌病(HCM)成人患者,以改善運動能力和症狀。

「期待這款心肌肌球蛋白抑制劑能儘快進入中國,也希望有一天能納入醫保。」童俊說。畢竟,對於需要長期服藥的肥厚型心肌病患者來說,目前的綜合治療費用是一筆不小的經濟負擔。

對於未來,童俊不想考慮太多。回望因疾病陷入被動的那幾年,他清晰地感受到,自己拿回了對身體的主動權。「重獲新生,享受生活。」他說。

(文中童俊為化名)

本文僅作為疾病教育,不用於推廣目的,若有任何疑問,請諮詢醫療衛生專業人士。

[2] Garcia-Pavia P, et al. Eur Heart J. 2024 Sep 1:ehae579. doi: 10.1093/eurheartj/ehae579

作者:邊際