【文/財圈社&道哥說車 麻建宇】動輒「遙遙領先」、「拉踩友商」的汽車行業,頻頻上演著「人有多大膽,地有多大產」的鬧劇,那些宣傳中高大上的技術對於消費者來說是否有用、是否能用已經成為難以判斷的問題。

「汽車圈飯圈化了,技術流量化了」,上汽集團副總裁、總工程師、創新研究開發總院院長祖似傑在上汽智咖匯媒體交流環節總結了當前汽車市場技術傳播的現狀,不過,他仍認為,這是一個過渡階段,需要行業內外的共同努力來引導和糾正。

技術傳播的一個顯著問題就是穿透力比較差、見效比較慢。網際網路思維較強的車企藉助消費電子產品傳播邏輯在汽車市場中創造了一波又一波的流量,如上汽集團這般技術積澱相對深厚的車企實際上也是「眼紅」的,祖似傑表示,流量方面,汽車行業需要向消費電子行業學習,從上汽的角度也要加強流量管理。

但同時祖似傑也強調,要競爭,但是不能無序競爭,要尊重智慧財產權以及法治經濟的基本原則。其提到,做技術是由淺入深的過程,但是跟用戶接觸是由深到淺的,車企一定要對用戶負責,包括智能駕駛的宣傳要有邊界。

值得關注的是,當日的上汽智咖匯媒體交流會上,上汽集團創新研究開發總院常務副院長、乘用車公司副總經理蘆勇,上汽集團創新研究開發總院副院長、上汽零束CEO李君;上汽集團創新研究開發總院副院長、捷能汽車公司總經理仇傑;上汽清陶總經理李崢等多位上汽系高管提到了包括鋰電池、固態電池、人工智慧等諸多技術解讀,但在他們口中「領跑」、「領先」等詞彙卻用的極為謹慎……

上汽集團竟然稱日本企業領先 人間清醒?

在電動化變革浪潮中,電池作為新能源汽車的「心臟」,其技術發展一直是業界關注的焦點。談及鋰電池技術,李崢絲毫不避諱日本企業的優勢,「日本的企業,無論是在核心材料,還是在整個電池產品上,也一直處於領先的地位」。在他看來,目前國內企業在電池領域的大量創新都是跟隨式創新,通過市場規模帶來成本優勢,形成更大的市場占有率,從電池及材料的疊代上來說,中國企業跟國際企業只能說是同一水平線。

如今,隨著固態電池概念的出現,國內外車企開始了全新的攻堅戰,李崢表示,「固態電池,特別是全固態電池的量產,事關科技主導權之爭」。在固態電池的研發以及應用上,上汽集團旗下智己汽車已經完成了半固態電池的應用,根據官方最新消息,上汽全固態電池將於2025年在上汽自主品牌實現規模搭載,於2026年實現量產。該全固態電池第一階段產品能量密度超過400wh/kg,第二階段產品將突破500wh/kg,一期產能規劃0.5GWh,單體容量77.6Ah。

結合豐田、日產等企業對外發布的固態電池量產規劃,上汽集團的「計劃」已經屬於前列。但上汽集團並沒有給自己打上「遙遙領先」的標籤,「以豐田為代表的相關企業,在全固態電池領域一直處在研發最前沿,我們非常敬畏,也非常尊重他們的研發進展,也一直在學習、吸收、融合和發展」,李崢如是說。

不過,這種對友商的尊重,並不意味著上汽集團的妄自菲薄。李崢表示,中國在全固態電池量產的領域,最大的優勢還是產業規模和市場規模。「我們有最完整的產業鏈、有最大的市場、最多的研究人員。所以實際上,我們對全固態電池量產的中國方案和中國路線是非常有信心的」。事實上,這種對固態電池發展的信心來源,與對新能源汽車發展的信心來源別無二致。

今年5月第三周(13日至19日),國內新能源乘用車的上險量達到了16.8萬輛,新能源終端上險滲透率首次突破了50%,達到了50.2%。祖似傑提到,在中國新能源汽車的發展歷程中,一個不容忽視的現象是舉國體制的深遠影響。從政策的頂層設計到產業鏈的迅速崛起,再到消費者市場的積極響應,中國的電動汽車行業正以前所未有的速度,向世界展示著其強大的發展潛力和創新活力。

當然,在固態電池的量產路上還有諸多難點,李崢提到,工藝和裝備的創新是固態電池量產的難點之一,今年智己L6的光年版以及明年上汽集團的新一代固態電池的上車計劃,也是幫全固態電池的產線在做新工藝、新設備穩定運營驗證的工作。除此之外,李崢還強調,全固態電池對製造缺陷零容忍,對製造能力和製造品質的要求也非常高,好在上汽集團擁有較強的人才儲備以及製造功底。

此外,上汽集團也並未因搶占主導權而忽視對固態電池的成本控制,李崢表示,上汽集團確定固態電池未來要規模化裝車的路線,首先要解決的就是成本下降的路徑。「怎麼樣才能讓成本上有競爭力,上汽做的是工業品,不是藝術品,最後車還是消費者的日常消費品,所以這一點來說降本是非常明確的。」李崢提到,前期通過設計低物料成本的技術,有助於實現更快的規模化生產,最終實現規模化降本的效果。按照上汽集團最新消息,基於材料和工藝的簡化和創新,從電芯端到PACK端,其固態電池單位成本最多可降低40%。

七大技術底座再進步 上汽集團打算何時用上遙遙領先?

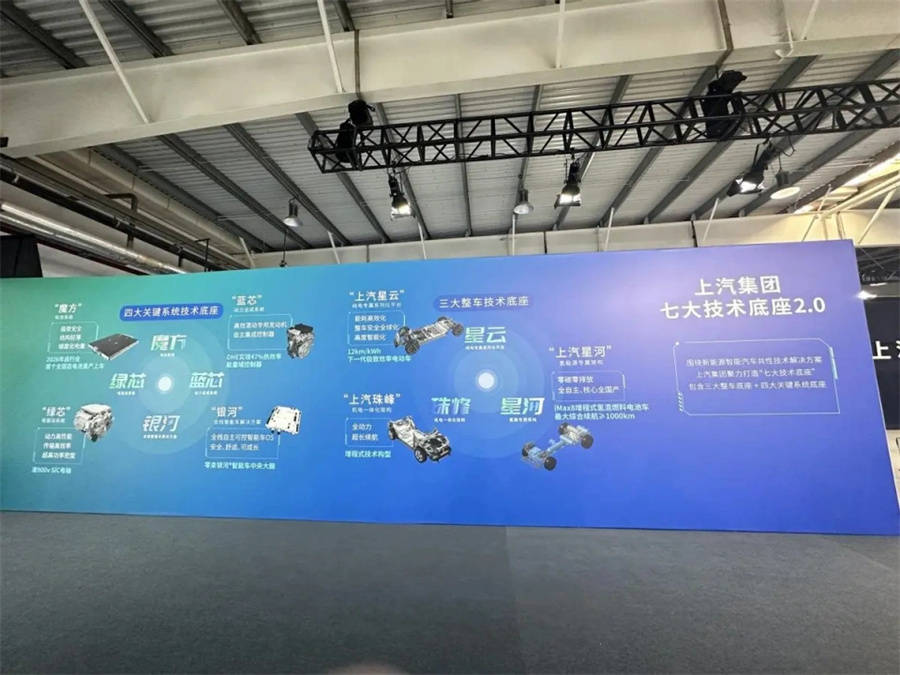

事實上,有關固態電池的布局只是上汽集團七大技術底座之一,為推動新汽車「腦更智慧、身更健壯、心更強勁」,上汽集聚全球研發資源,打造純電、混動、氫能三大整車平台,以及電池、電驅、超混系統和智能車全棧解決方案「七大技術底座」。

事實上,在此之前,上汽集團的超混系統已經展現出令人艷羨的成績,據仇傑透露,上汽集團DMH超混系統在歐洲市場上實現了每百公里僅排放100克二氧化碳的優異成績,這一數據不僅與日本和韓國車企相當,也展示了中國汽車品牌在環保和能效方面的實力。

而今年以來,固態電池、智能車「中央大腦」、數字智慧底盤等最新技術,已實現量產應用,助推上汽「七大技術底座」全面躍遷升級進入2.0時代。技術底座的升級將帶給上汽集團產品推進節奏更快、成本更低等好處。

祖似傑提到,上汽集團通過建立高效的技術底座,減少了人力投入,降低了人的因素對研發周期的影響。同時,通過模擬計算和復用軟體等手段,大幅減少了測試樣車的數量,進一步提高了研發效率。在成本方面,上汽集團通過減少控制器數量、復用軟體等方式,不僅降低了硬體成本,還提高了產品的可靠性。這種以軟體邊際成本為零理念的研發模式,使得上汽集團能夠在保證產品品質和性能的同時,實現成本的大幅節約。

蘆勇也就成本方面進行舉例,2.0時代上汽集團旗下車型具有更高的能耗集成度,上汽星雲2.0純電平台旗下車型,每度電行駛里程可達12km,相比現有水平提升超30%。蘆勇稱,30%的進步,意味著100度電里程只要裝70度的電池,這所帶來的性能和成本的提升是具有劃時代意義的。

「老百姓是希望便宜、要好」的需求得以充分解決。當然,這七大技術底座也有關上汽集團在未來是否能夠具有足夠的競爭力。此前,上汽零束科技已經明確了智能車雲管端全棧架構的路線圖:零束銀河智能車全棧解決方案1.0實現「域集中」,重點攻關L2++智能駕駛、智能座艙和OTA;全棧3.0實現「中央集中式+區域控制」,重點攻關成本控制和L3級自動駕駛;未來的全棧4.0解決方案,重點攻關類智能人架構、AI大模型、AI OS,支持L4/L5級自動駕駛。

此次發布會上,上汽集團宣布,2024年銀河全棧3.0正在分步「上車」,2025年將全面落地;將有效降低整車低壓功耗,控制器數量減少一半以上,數據帶寬提升5倍,線束長度減少30%,OTA下載和安裝時間均可縮短至30分鐘以內。

李君在接受採訪時表示,智己汽車今年開始搭載全棧3.0的第一代「中央大腦」,過去,疊代一版整車軟體需要一個月的時間,而現在,智己汽車已經可以將疊代周期縮短至一個星期甚至更短。對於應用和軟體,疊代速度更是達到了三天甚至T+0的級別。並且,可以通過最少的資源、最少的精力和最少的時間來創造同樣的體驗。通過優化軟體架構和算法設計,智己汽車能夠在保證用戶體驗的同時降低硬體成本,提高產品的性價比。

而提及4.0解決方案,李君則表示,這是為了應對未來人工智慧大模型的AI技術革命,可能會對上汽集團在智能化賽道、在殺手級的應用體驗和成本上帶來顛覆式的衝擊。

毫無疑問,在電動化、智能化的轉型過程中,技術一定是車企的核心驅動力,但造車新勢力等在行業的崛起也說明了將技術與用戶相連的重要性。祖似傑認為,新能源汽車技術實力方面,上汽已經達到國際水平但對用戶的把握方面仍需加強。他強調,上汽集團不僅要追求技術的領先,更要關注用戶的需求和反饋,與用戶建立更緊密的聯繫。