時間可不可以倒流?宇宙有沒有邊界?外星人到底存不存在?

人是魚變的?人真的有靈魂嗎?人的命運是註定的嗎?

誰拯救了世界?誰預言了地球?誰改寫了歷史?

這一個個神秘、燒腦又細思極恐的問題,在哪裡可以解惑一二,除了小時候的《十萬個為什麼》,或許就是如今抖音上的@老鳴TV 了。

1977年生的段鳴鏑,從小好奇心爆棚,熱愛探索未知,也喜歡看書講故事。2000年,他從中國傳媒大學編導專業畢業,進入央視成為一名科教節目製作人和導演,拍攝了《月球探秘》《探尋癌症之謎》等科教電影,斬獲金雞獎、華表獎。

功成名就正當時,段鳴鏑選擇了去當一名科普博主,追問宇宙與生命的科學,穿梭在人類的歷史與未來。宏大的命題、燒腦的邏輯、嚴謹的論證、龐大的信息量,無不透露著他對科學探索的認真與熱愛,而落地的人文關懷,更述說著一代科普創作者對現實的關注與思考。

在新的故事篇章里,老鳴找到了自己的使命。

01

在「宇宙的邊界」,看「時間倒流」

26年後,老鳴終於用一個14分鐘的視頻,為上大學時那個被《時間簡史》震撼的少年,解答了他最感興趣的問題——時間倒流。

像當年發現「新大陸」一樣,他再次拋出了那個讓他著迷的源頭——「物理定律根本不關心時間方向,宇宙法則是允許時間倒流的」。這不是胡說八道,舉個例子,地球繞太陽轉的運行軌道,可以通過牛頓定律精準地計算出來,但如果倒著轉,也就是時間逆行,同樣可以算出來。

老鳴在視頻中講到,宇宙法則是允許時間倒流的。

可為什麼我們感覺不到時間倒流,或者說,時間倒流為什麼沒有發生?直接上物理實驗、講科學理論,不是老鳴的風格,他先用一段精彩的奇觀描述,把觀眾帶入時間倒流的世界。

在那裡,會發生兩件事情,一件是因果倒置,盛開的花朵變成花骨朵,落山的太陽重新升起,人們死而復生;另一件是人擁有未來記憶,知道「我」會在什麼時候結婚、生病、死去。

但這些都沒有成為現實。於是,老鳴帶我們來到1855年的瑞士利馬特河右岸。德國科學家克勞修斯發現了熵增定律,「熵有方向,時間也必然有方向,熵只增不減,時間也不能倒流」。但1877年,奧地利物理學家波爾茨曼就通過統計學告訴我們,包括熵增在內的一切都是機率,時間之箭可以回頭,只是機率非常低。1948年,「資訊理論之父」香農提出「信息熵」,再次說明時間可以倒流但很困難,因為要讓時間方向倒轉,就需要擁有巨大的信息量,這種信息量大到根本無法計算。

有網友看完老鳴的視頻,總結出關於時間倒流的理論依據。

也許,我們究其一生也無法見證時間倒流,但在關於時間的科學回溯里,老鳴想告訴大家的是,人類一直在窮盡生命去追求宇宙的本質,這大概就是智慧產生的意義。

那麼,人類的智慧如何產生,人是怎麼進化的,人類的祖先究竟是誰?身處茫茫宇宙,人類的生命科學,是老鳴持續追問的另一大命題。

不久前,有網友給他留言,「魚是你的祖先,不是我們的」。他想,魚是祖先很丟人嗎?老鳴是個較真的人,他求真溯源,非要講講「人是怎麼由魚進化來的」。

1984年,中國古生物學家在雲南澄江發現了保存完整的寒武紀早期古生物化石群,這一時期,動物界一下就湧現出20個門。人類及所有脊椎動物的祖先,最有可能的時間點就是寒武紀早期,最有可能的發現地就是雲南澄江。

1998年,西北大學教授舒德干通過顯微鏡第一次看到了在雲南澄江化石群里發現的海口魚,根據其典型的構造,他判斷,這就是脊椎動物。緊接著,研究者們又發現了同一時代、同一產地的第二條魚類化石「鳳蛟昆明魚」,後來又發現了「鍾健魚」。這三條5億多年前的魚,被國際古生物學界一致認可為「第一魚」,即最早的脊椎動物。

「第一魚」是包括人在內所有脊椎動物的祖先。

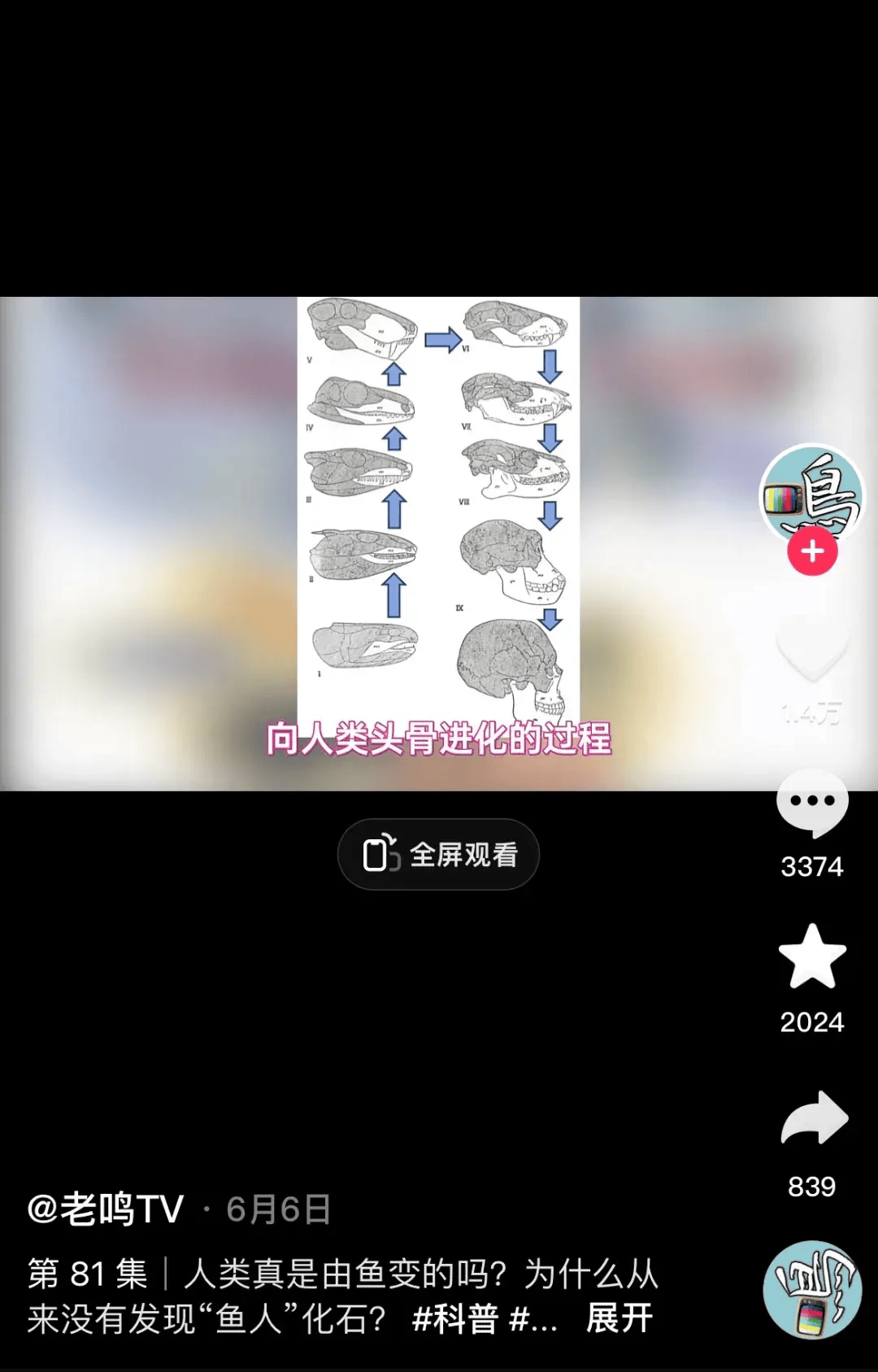

在第一魚到現代人類的漫長進化鏈條中,還有很多科學證據表明人類是由魚進化而來,比如人類的頜骨、胚胎都存在「魚的遺蹟」。事實上,不僅是魚,基因研究表明,世界上所有的生物都來自最早的同一個DNA,進化的過程也永遠不會停止。

這張圖演示了魚頭骨向人類頭骨進化的過程。

過去4年,在「老鳴TV」,他用了81集來探索科學,這些議題相當宏觀:宇宙有沒有邊界?外星人是否存在?時間的盡頭是什麼?人有沒有靈魂?誰在控制大腦?人的命運是註定的嗎?

科學家提出,如果人工智慧對人類說不,那就證明自由意志存在。

面對這些「每一個都值得寫一篇博士論文」的議題,老鳴就像一個嫻熟的料理家,把理論、數據、實驗、歷史分門別類地碼好,抽絲剝繭、引經據典,用嚴謹的論證把龐大的信息量濃縮成一個個精彩的故事,輔以動畫、影片來進行講述。

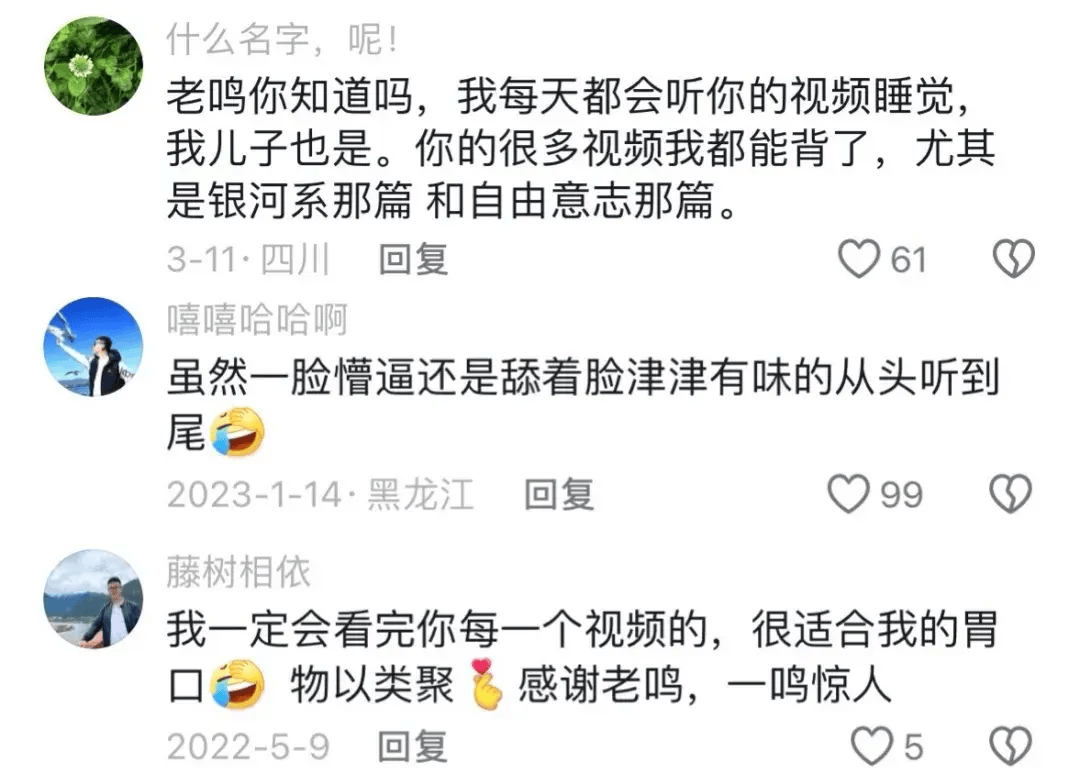

這樣的科普視頻,固然燒腦,但一旦進來就很難出去了,就像網友評論的——「雖然一臉懵但還是舔著臉津津有味地從頭聽到尾」。

老鳴的視頻,讓很多網友看得入迷。

老鳴相信,宇宙與生命科學,不僅是自己最感興趣的話題,也是所有人都感興趣的話題。無論是宇宙的開端與結局,還是生命的起源與進化,萬變不離其宗,歸根到底都是在探討那個亘古不變的終極命題:我們是誰,我們從哪裡來,我們要到哪裡去。

02

從央視導演,到科普博主

人是充滿好奇心的動物,老鳴是好奇心最強烈的那一種。他甚至覺得,如果現在有一個高維度的文明,能告訴自己那些問題的答案,就算讓他用生命去換,他都願意,「所謂朝聞道,夕死可矣」。

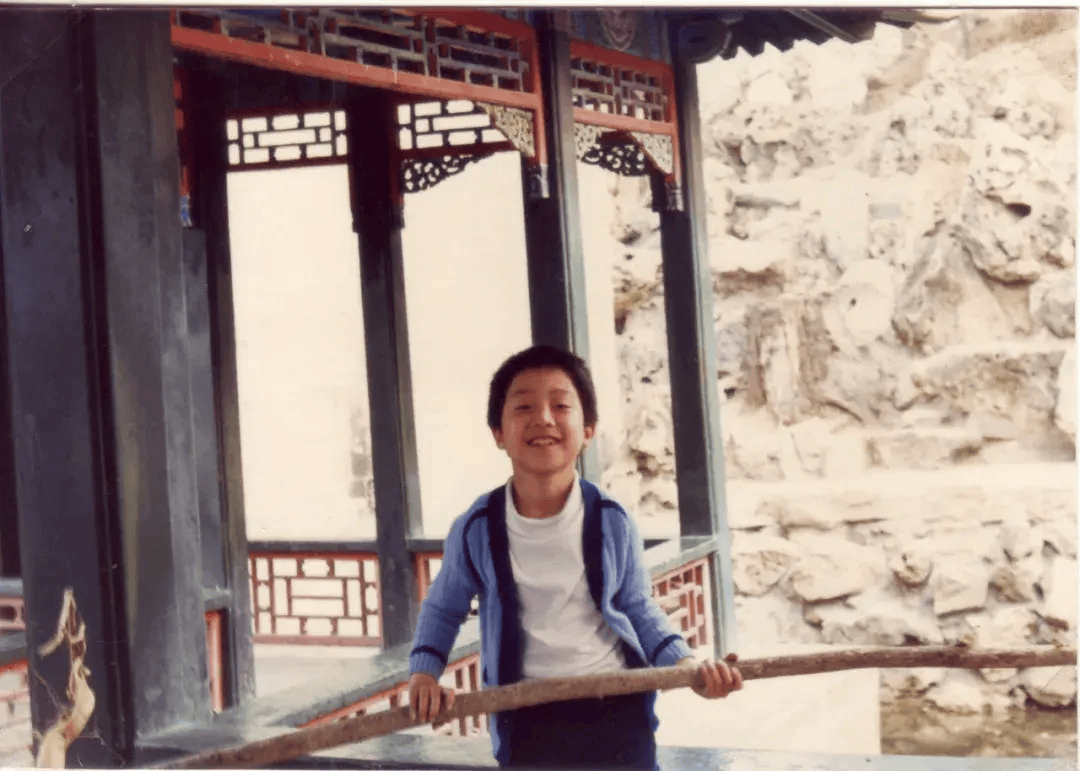

對未知事物的興趣,在他還是一個頑皮小孩的時候,就有種種「光榮事跡」為證。當年,他走遍了學校附近縱橫交錯的防空洞,有一條地道里全是倒掛著睡覺的蝙蝠,他也要打著手電彎著腰走過去。手電光透過蝙蝠的翼膜,呈現出淡淡的紅色,看上去恐怖又絢麗,他卻很是著迷。他還溜到過醫院的地下室去看泡在福馬林里的人體標本,甚至曾經把工地上挖出來的一根大腿骨當作稱手的「兵器」帶回家,遭到父母的嚴厲訓斥。

老鳴出生於1977年,小時候是個「小皮孩」。

因為好奇,他看了許多懸疑、科幻的小說和影視劇,福爾摩斯系列、凡爾納的《神秘島》《海底兩萬里》、科幻電影《終結者》、TVB武俠劇《決戰玄武門》,都成了他在高中宿舍熄燈後的「故事會」題材,讓舍友們聽得津津有味。

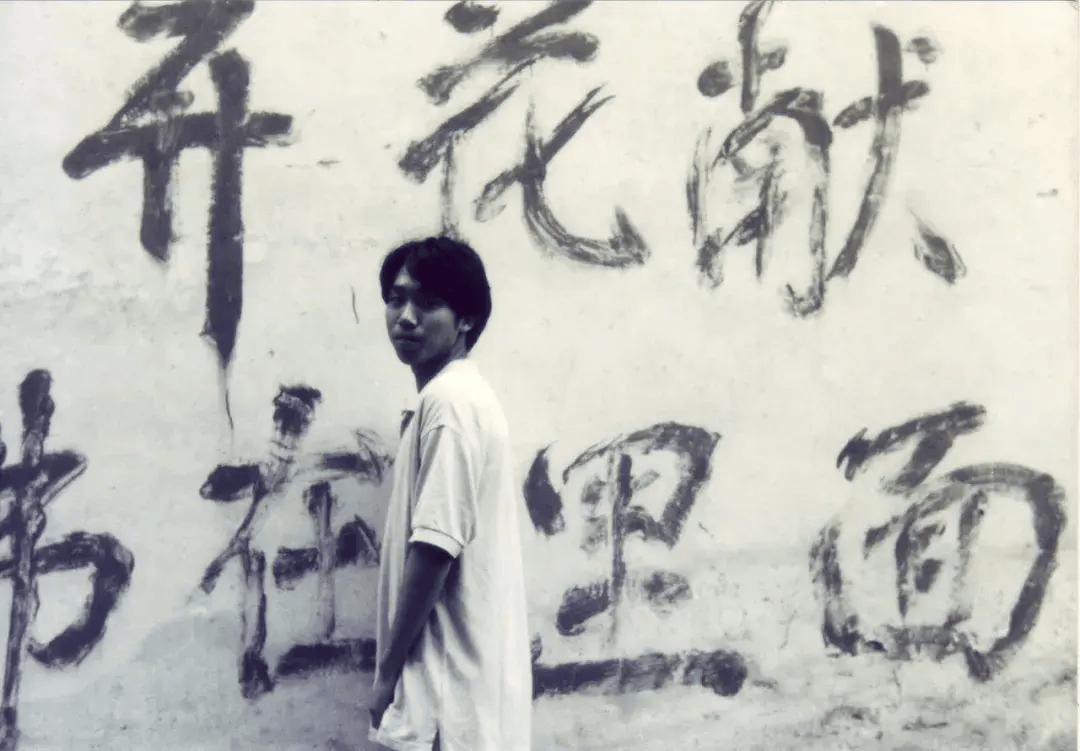

中學時代,他熱衷於看書和電影。

19歲的老鳴,發現了自己的另一個興趣和特長——講故事。於是,他順理成章地考進了北京廣播學院(今中國傳媒大學),決定去當一名電視編導。在那裡,他遇見了自己的科學啟蒙,即霍金的《時間簡史》,也就此打開了新世界的大門。

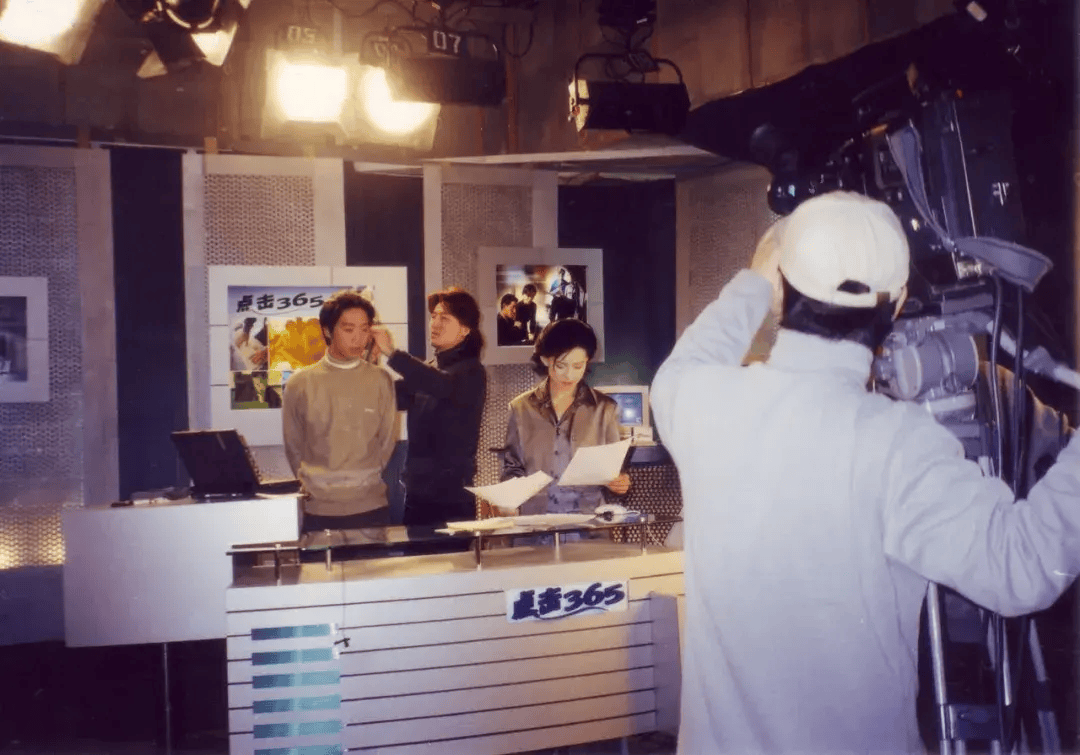

2000年,老鳴進入中央電視台科教節目中心工作,做了一檔科教節目《發現之旅》。這檔節目在午夜時分播出,但收視率奇高,凡是講古代墓葬、外星人、神秘生物的,都很受歡迎,但一旦講天文觀測、地質勘察,收視率就掉下來了。

如今回過頭來看,老鳴覺得,這並不是因為科普在國內沒有受眾,而是因為做節目的人沒有講好科普。「科普不是高高在上的,凈說一些觀眾聽不懂的話,以此來表現科學多麼高深。恰恰相反,科普應該使用大白話,要讓所有觀眾都聽得明白。」他想,只有做節目的人真正把科學知識消化了,才能用最簡單的語言、最貼切的例子解釋清楚,這在當時對編導能力是個大挑戰。

2000年,老鳴進入央視工作。

有失也有得,因為科普有難度,編導們會從另一個角度下功夫,花大篇幅去講科學發現的過程、科學人物的經歷,這使得像老鳴這樣的「科班選手」,鍛鍊出了很強的敘事能力。後來,當他選擇成為一名科普博主,就能把故事講得行雲流水。

在央視工作15年,老鳴覺得,他真正走出「新手村」,是在2009年完成導演處女作——大型科教電影《月球探秘》後。這部電影第一次拍攝了中國太空人載人登月的場景,在國內首次採用三維制景與真實拍攝合成的製作手法,因為內容和技術上的突破性創新,獲得了第十三屆華表獎和第二十七屆金雞獎最佳科教片獎。

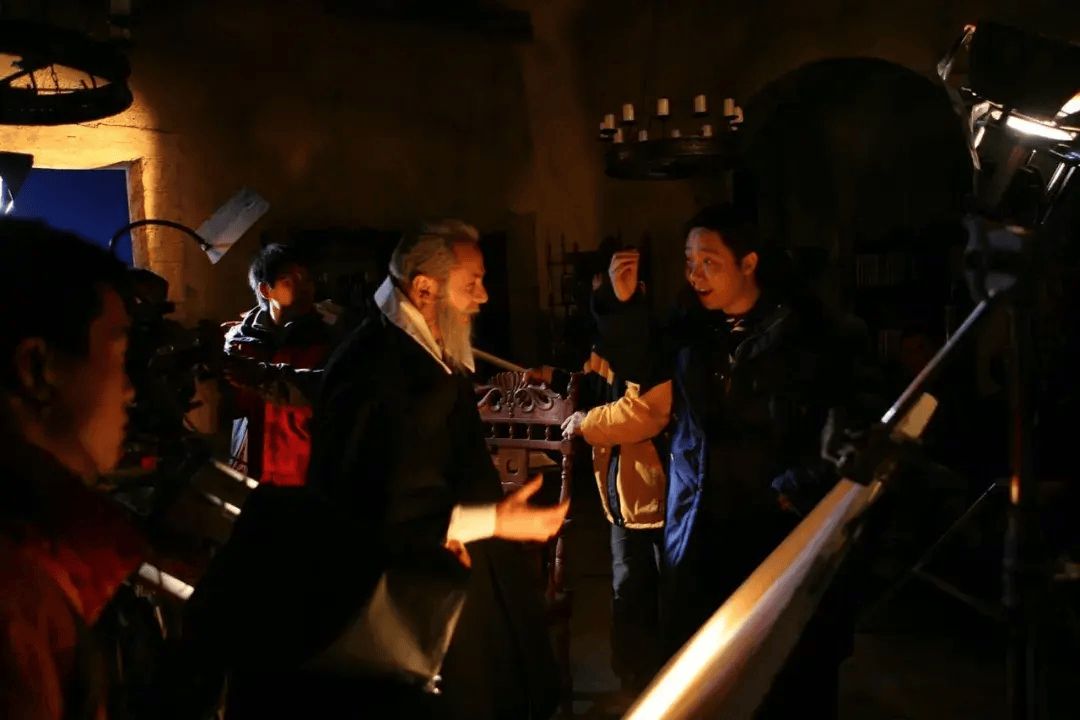

2009年,老鳴導演了首部科教電影《月球探秘》。

那一年,老鳴擔任央視科教中心首席導演,榮譽加身,但他並沒有什麼心情去品嘗成功的果實。因為同一時期,他還在負責編導一部大型紀錄片《帝國的興衰》。

《帝國的興衰》2005年初立項,直到2011年播出,長達6年的製作周期里,他幾乎每一天都壓力巨大,「扒了好幾層皮」。總結王朝的興衰是歷史的終極命題,需要極其紮實的史料和豐富的知識支撐,他花了3年時間去訪問專家學者和撰稿,又花了3年時間拍攝和製作。最難受的時候,劇組一百多號人在橫店,每天人吃馬喂、花錢如流水,但沒有人知道,那些鏡頭是不是對的、該不該拍、最後能不能用上。

老鳴在紀錄片《帝國的興衰》拍攝現場。

好在付出沒有白費,《帝國的興衰》在2011年的春節檔播出,收視率和評價都不錯。老鳴是個愛自省的人,如今再看,他覺得這部片子從內容水準到鏡頭語言都有很多遺憾,「如果今天能重新再拍一次《帝國的興衰》,結果會完全不一樣。」

但老鳴放棄了擁有這個機會的可能性。在2013年的科教電影《探尋癌症之謎》完美交卷兩年後,他選擇離開央視,成為一名獨立製作人和科普博主。

在完成人生某個階段的使命後,他想換個活法,去做另外一些真正喜歡和有意義的事情。

03

「做留得下來的作品」

淡出主流媒體的老鳴,開始在抖音做科普,講宇宙、講生命、講人類的歷史與未來,樂此不疲。

他有一個選題庫,記錄著每一次看書、看電影時產生好奇心的問題和觀點,有時候和人聊天、走在街上或者吃飯洗澡的時候靈光一閃,他也會趕緊用手機錄音記下來。

他感興趣的領域相當寬泛,除了宇宙與生命,也講科學家,比如預言了哈雷慧星的哈雷、畫出全球海洋測深圖的瑪麗·薩普、發明了世界上第一台射電望遠鏡的格羅特·雷伯;講歷史,比如女皇武則天如何打破500年階級固化,「民選」皇帝王莽是聖君還是魔王,亦或是「穿越者」……

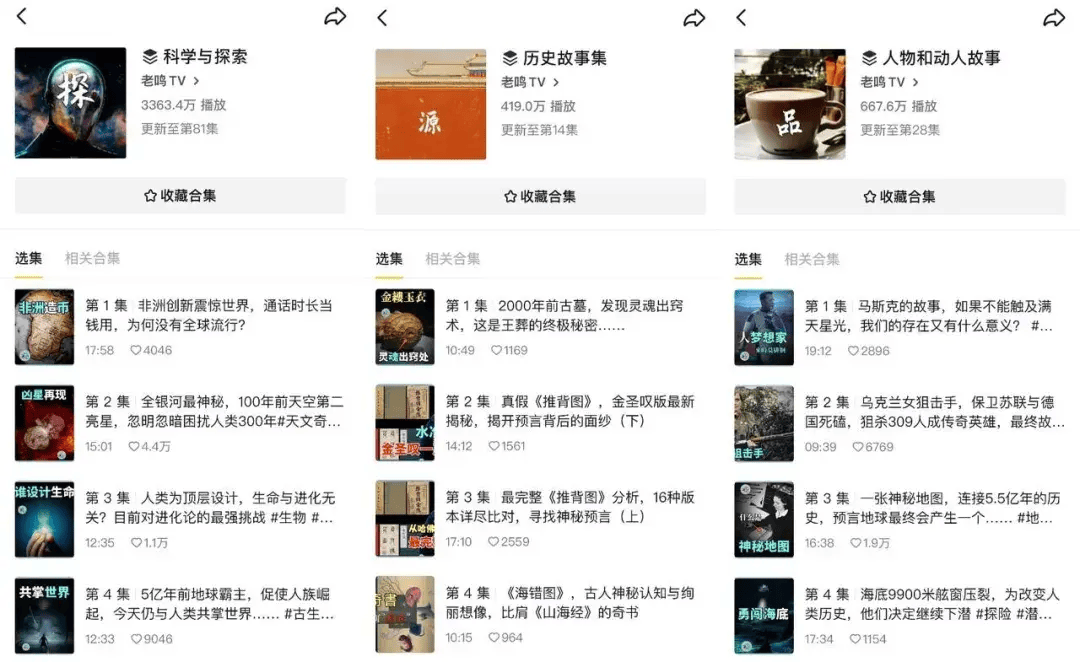

老鳴把視頻分成三個系列,除了科學探索,他也講歷史和人物故事。

對於要做什麼、不做什麼,老鳴有自己的堅持。比如,他從不講瑪雅人的水晶球、大師預言、都市傳說等,這些話題被他稱為「怪力亂神」,沒有科學依據。他想做的,是能留得住的視頻,是多年後回過頭來看依然有價值的作品。

對於傳播時間而非傳播範圍的追求,完全改變了一個創作者對內容質量的要求。

他致力於生產過去從未有人說過的觀點,當然,這些觀點是有科學依據的。在一個介紹數字0與無限的視頻里,老鳴提出「數學的本質是宇宙的邏輯」,沒有數學這樣一套形式和原則,我們無法了解宇宙。另一個視頻里,他介紹了人類歷史上第一個全息蟲洞,提出「宇宙存在的目的就是為了收集信息」。

科普不是翻譯理論,得用無可置疑的科學事實,去驗證、闡釋科學觀點。為了讓觀眾看得懂,老鳴自學了動畫製作,用二維和三維動畫,結合影片素材來剪輯講解,「宇宙、量子世界,乃至雙縫干涉實驗的結果,都能一目了然。」

老鳴自學了二維和三維動畫製作,輔助講解科普內容。

他還喜歡在科普視頻里,努力提供積極向上的情緒價值,把科學與人文聯繫起來,去評論科學背後的意義,科學與歷史、文化的相互影響。

在他看來,《人類真是由魚變的嗎》就是很好的反「偽科學」題材,畢竟,現在依然有很多人不相信進化論。「成就人類傳奇的並非先天的神聖,而是我們有決心變成更睿智、理性並且充滿愛的物種,我們有決心進化為完美的人類。那才是我們的目標,那是『後天的神聖』。」

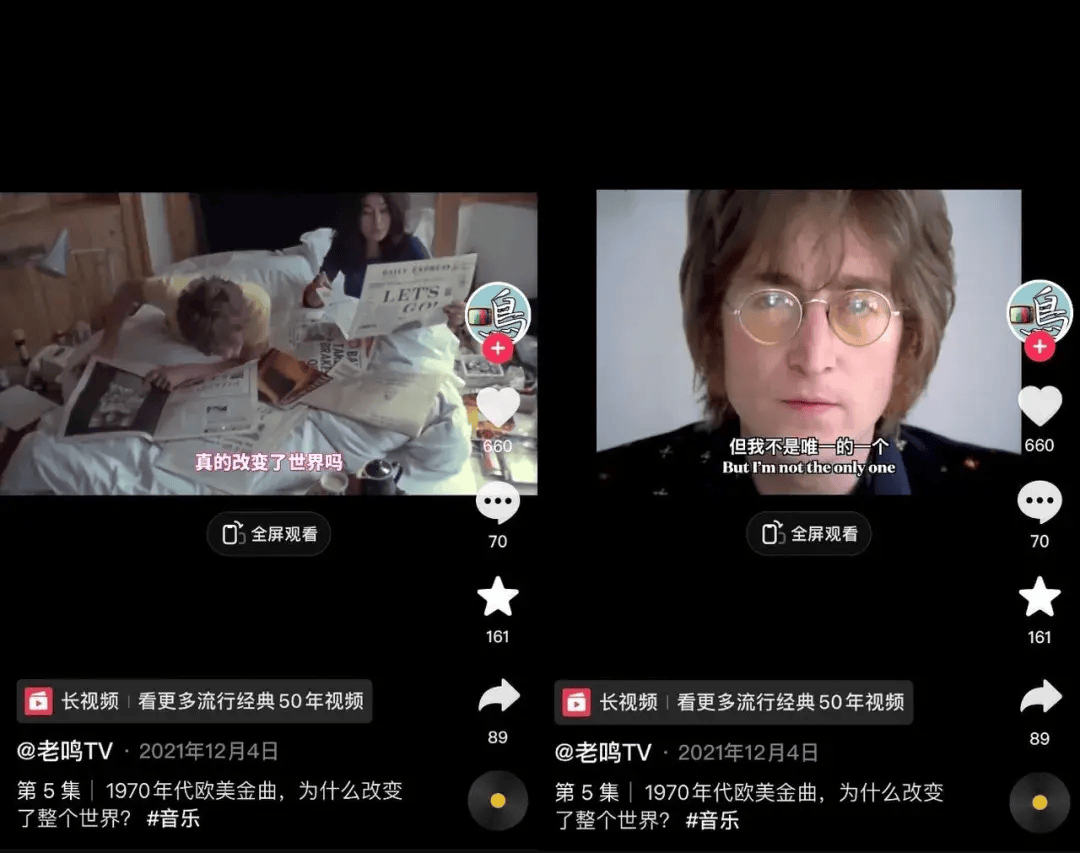

《1970年代歐美金曲,為什麼改變了整個世界》是「老鳴TV」里科技與人文結合最好的例子。他講道,在模擬錄音技術達到頂峰,以及無線廣播、黑膠唱片、MTV音樂節目的推動下,音樂成為70年代最主要的藝術表達形式之一,強烈的需求催生了巨大的商機,倒逼創作進步。而且,在當時的世界環境下,音樂強調符合普世價值,將不同的文化元素集合在一起,呈現憐憫與平靜、原諒與包融,鼓勵人們拋開分歧、直視內心,這潛移默化地改變了每一個人。

在這個視頻里,老鳴講了1970年代音樂的影響和背後的故事。

即便在今天,因科技進步而演變的音樂,依然動人。很多人在視頻下面留言,「聽得雞皮疙瘩都起來了,熱淚盈眶」「溫暖又治癒」。

曾經老鳴以為10歲以下的小朋友不會看他的節目,後來他收到很多父母的留言,說孩子每天都在等他更新,或者感謝他讓孩子喜歡上了科學。他更加強烈地感受到自己肩負的責任:「布魯諾在羅馬的鮮花廣場被燒死,伽利略向宗教裁判所認罪,英國發生了反機器的盧德運動。科學的道路從來都不是一條平坦的路,在介紹科學知識的同時,應該輸出正確的人生觀與價值觀。」

自己的節目能被小朋友喜歡,是他最欣慰的事情之一。

他很開心,如今,有很多人在做著和他一樣的事情。

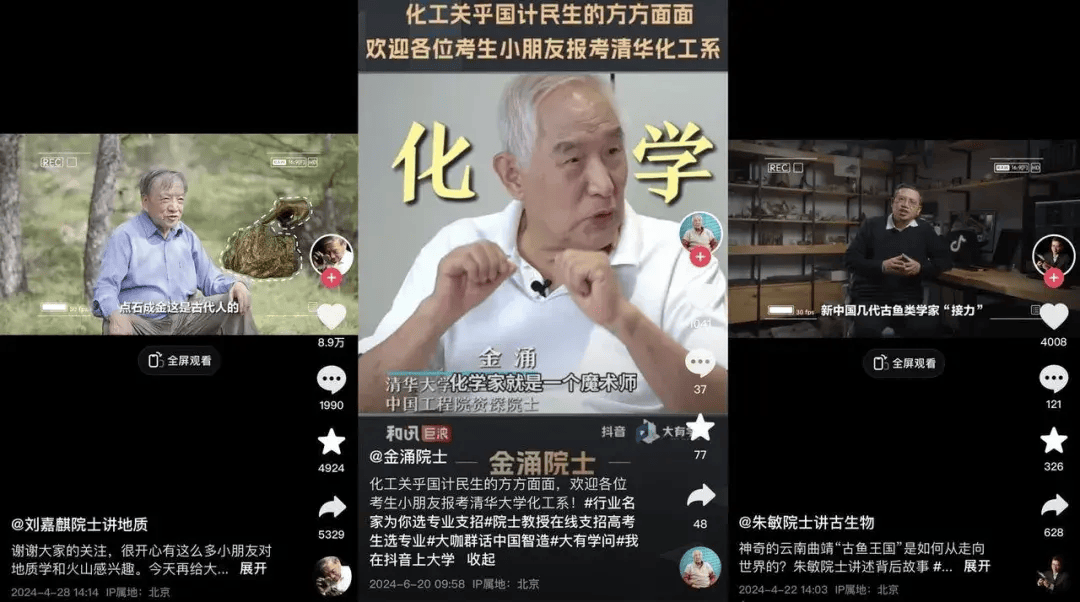

他在抖音關注的@李永樂老師 @李論科學 @思想史萬有引力 等科普博主,持續創作著優質的科普視頻。化學工程專家金涌、古生物學家朱敏、太陽物理學家汪景琇、火山地質與第四紀地質學家劉嘉麒等兩院院士,盧靜、曹則賢等中科院研究員,以及高校教授,組成科普「國家隊」,在抖音實現老中青三代接力。

院士們在抖音進行科普,滿足小朋友的好奇心,也為高考生選專業支招。

老鳴對此深感敬佩,「院士們搞了一輩子科研,當然沒必要再追逐名利,他們會出現在公眾平台去做科普,是因為懷著崇高的理想,想要提高全民的科學素養,完成啟蒙教育,站好最後一班崗。我也是站好我的最後一班崗。」

他決定要繼續把科普做下去、做得更好。因為,科學可以改變世界,而科普,可以讓我們奔向更好的世界。

作者:李娜