閱讀前,誠邀您點擊一下「關注」,方便您接收更多精彩內容,感謝您的支持!

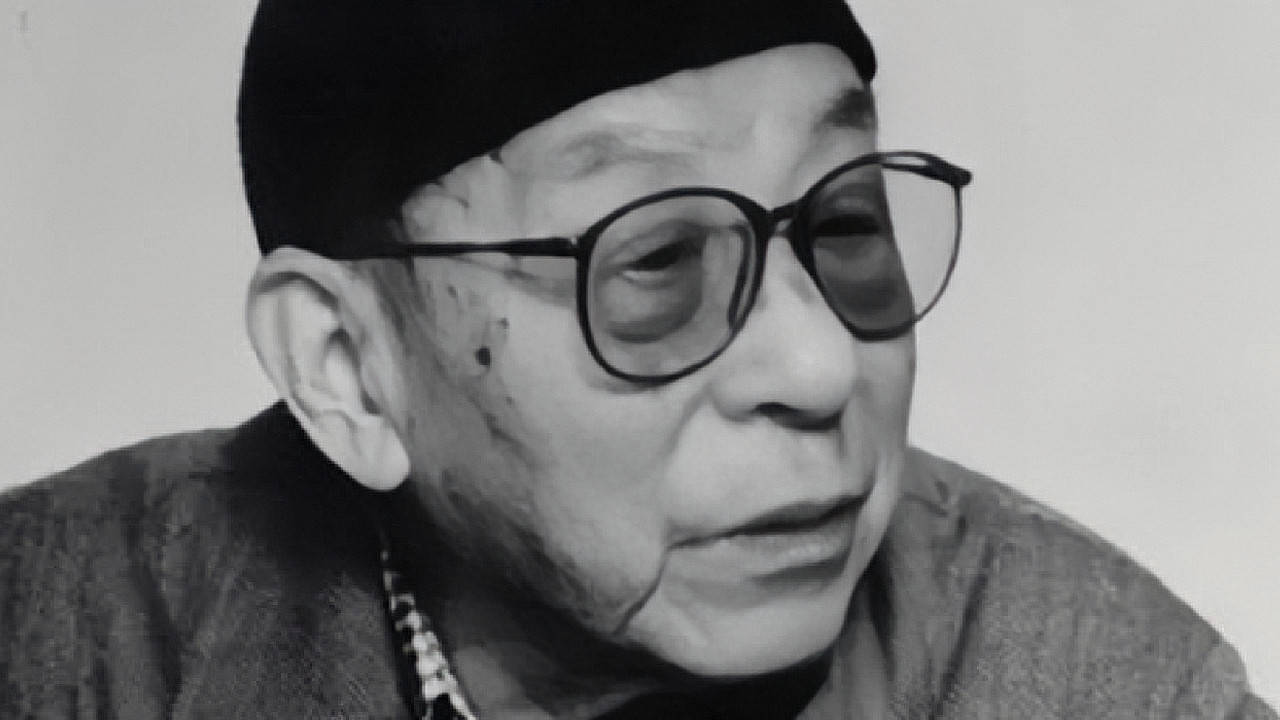

1990年,90歲的張學良重獲自由。

因為西安事變,蔣介石軟禁了張學良半輩子,如今時隔五十多年終於釋放。

聽到張學良被釋放的消息,各路媒體立刻蜂擁而上,前來採訪張學良。

作為近代中國的知名人物,他一定知道不少歷史事情的內幕消息,哪怕挖出來一點,對媒體來說也是巨大收穫。

對於媒體來說,最關心的當屬西安事變,記者向張學良問道:「您是否後悔發動過兵諫呢?」

張學良搖搖頭,說道:「我和楊虎城將軍都是一心為國的軍人,從最後的結果來看,西安事變促成了抗日民族統一戰線的成立,這樣的結果就足夠了,因此我並不後悔,哪怕重來一次,哪怕我提前知道會被軟禁五十年,我依然會義無反顧的去做。」

「不過... ...」張學良話鋒一轉,「若說起後悔的事情,我還真有一件,那就是殺了楊宇霆,殺楊宇霆前我從不迷信,但殺他後我不得不信。」

楊宇霆是誰?張學良又為何會後悔殺了他呢?

奉系「智囊」楊宇霆

熟悉張作霖的都知道,他向來痛恨留洋學生。

在他看來,這群人不過是一群「假洋鬼子」罷了,但楊宇霆卻是少數例外之一。

1911年,楊宇霆在日本士官學校畢業,回到國內投奔了東北陸軍,成了張作霖麾下的一名基層軍官。

起初,張作霖並沒有關注楊宇霆,讓他當基層軍官也只是看在黑龍江名士劉德全的舉薦的份上。

但很快,楊宇霆的才能就引起了張作霖的注意。

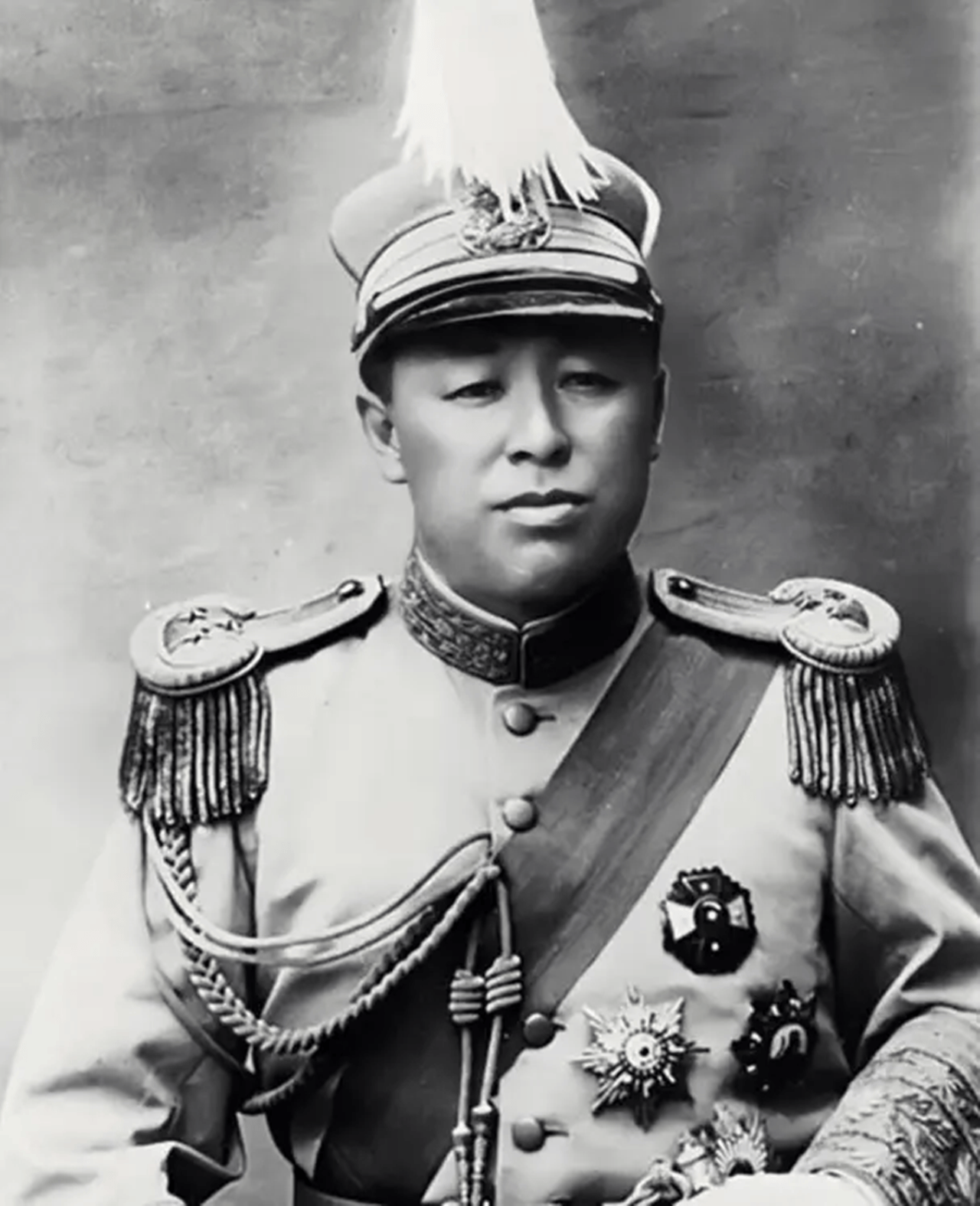

張作霖

在進入軍隊後,楊宇霆的升遷速度極快,從排長到連長,又到奉天軍械局局長,但凡與他有過來往的人,無不稱讚他有勇有謀。

一次,張作霖到各部門巡視,走到奉天軍械局時,迎面走來一支部隊,紀律嚴明、令行禁止,一看就是一支優秀的部隊。

張作霖眼前一亮,轉頭向隨行人員問道:「這是誰的隊伍?」

隨行人員回答道:「這是奉天軍械局局長楊宇霆的衛隊,這支隊伍是他親自帶出來的,沒讓任何人插手。」

「好,很好,從這支衛隊的作風就能看出來,楊宇霆不一般啊!」張作霖滿意地說道,「晚上叫楊宇霆來見我,我要跟他聊聊。」

與楊宇霆見了一面後,他對局勢的預測和對東北下一步發展的分析,很快征服了張作霖。

正好當下有個小麻煩,張作霖決定起用楊宇霆,看看他處理得如何。

什么小麻煩呢?在當時,袁世凱為了防止奉系脫離他的掌控,任命段芝貴為東北督軍,監視張作霖的一舉一動。

任憑張作霖如何威逼利誘,段芝貴都絲毫不動搖,讓張作霖很是頭疼。

聽完這件事情的來龍去脈,楊宇霆胸有成竹地說:「我有辦法,可以讓段芝貴自願卸任,離開東北。」

幾天後,楊宇霆找到了段芝貴,也不知說了什麼,段芝貴居然真的放棄了東北督軍的身份。

楊宇霆

同時,張作霖也被任命為奉天督軍兼巡按使,這等於是變相承認了張作霖在東北的統治地位。

張作霖大喜,對楊宇霆也愈發看重。

在那之後,楊宇霆先後擔任督軍署參謀長、奉軍總參謀長、安國軍總參議、奉軍第三、四方面軍軍團長等重要職務,可以說是張作霖的左膀右臂,為鞏固奉系統治出了大力。

但隨著地位的提高,楊宇霆的野心也越來越大。

在好友徐樹錚的鼓動下,他挪用奉系軍隊的軍費,想要建立一支自己的軍隊。

張作霖知道後十分震怒,直接將楊宇霆革職查辦。

但轉念一想,如今奉系勢力的很多事情都需要楊宇霆處理,一時半會沒有更好的人選,於是又將楊宇霆官復原職了。

有了這一次經歷,楊宇霆也不敢再動什麼歪腦筋,勤勤懇懇地幫張作霖經營著他的地盤。

奉系軍閥實力愈發強大,成為了國內首屈一指的割據勢力。

楊宇霆和張學良的矛盾

就在奉系的發展呈蒸蒸日上之態時,意外卻發生了。

由於張作霖拒絕滿足日本的要求,日本氣急敗壞,1928年6月4日,張作霖在皇姑屯被日軍炸死。

奉系的發展勢頭直接攔腰斬斷,陷入群龍無首的混亂境地。

在混亂的局勢下,張作霖之子張學良緊急從外面趕回,接過了領導奉系的大任。

但以往是在張作霖的統領下,奉系才能團結一心,如今人微言輕的張學良,顯然無法完全服眾,一些人也就起了別的心思。

在當時的奉系將領中,張作相和楊宇霆可以說是威望最高的兩人,他們的態度將左右著張學良能否徹底執掌奉系。

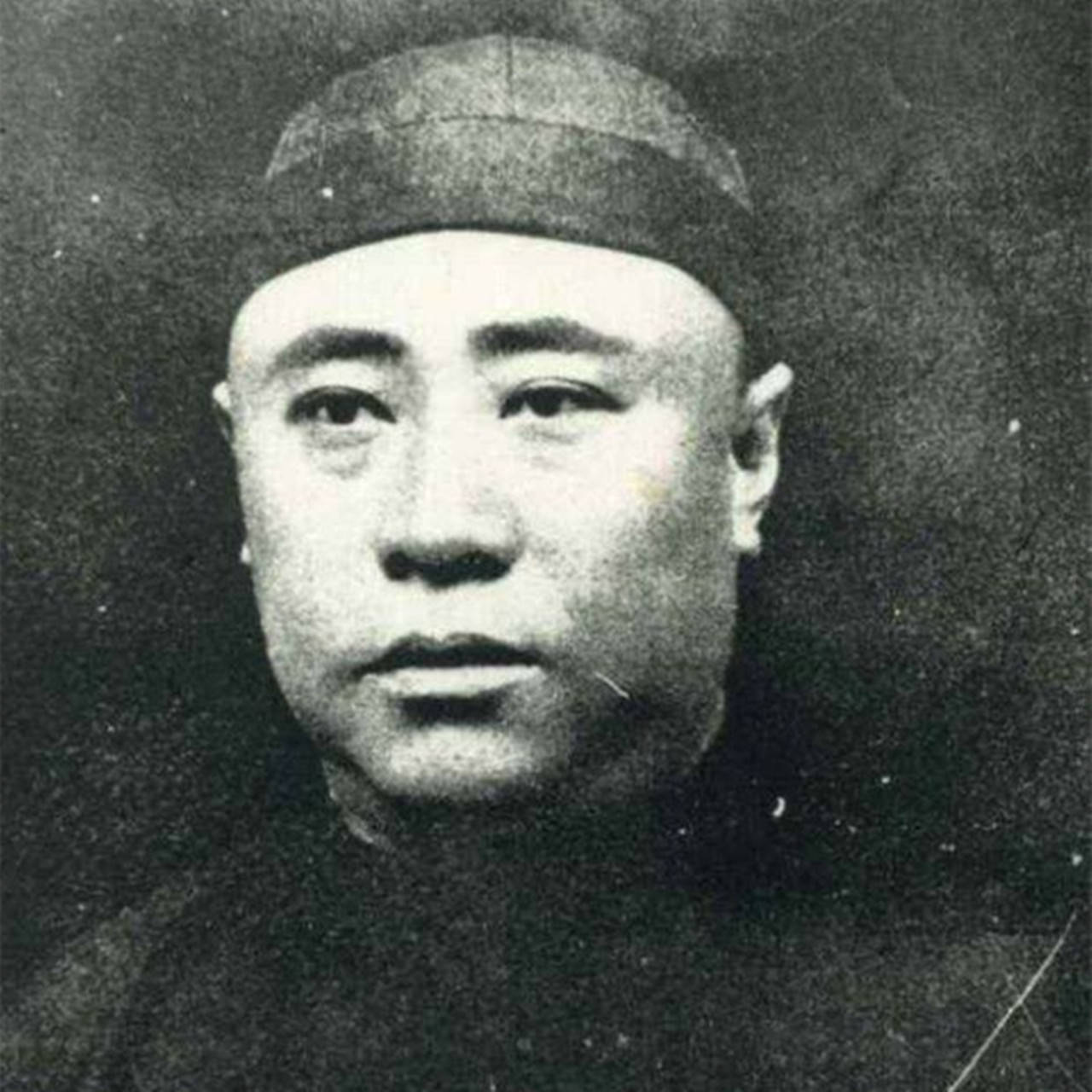

張作相是張作霖的結拜兄弟,為人忠直,在張作霖死後,奉系高層召開緊急會議。

在眾人討論後,希望張作相來臨時擔任奉軍總司令,但卻被他婉拒。

他向眾人說道:「張作霖之子張學良少年才俊,是當總司令的人物,我已經老了,沒有能力擔此大任。」

張作相

在張作相的支持下,張學良就任奉軍總司令。

張作相全心全意輔佐著張學良,而張學良對張作相也知根知底,對他十分信任,兩人的關係十分融洽。

但楊宇霆就與張作相不一樣了,張作霖還活著的時候,他就敢幹出挪用軍費養自己隊伍的事情。

如今張作霖已死,他的小心思又多了起來。

在楊宇霆看來,奉系總司令應該是有能力的人來當,不該搞什麼父死子繼的套路。

張學良太過年輕,讓他來當總司令,只會把整個奉系帶到陰溝里。

因此,楊宇霆看張學良極為不爽,在張學良接替張作霖父親之後,處處找他的麻煩。

張學良要下什麼命令的時候,楊宇霆以長輩口吻訓斥他:「你年紀太小,有些事情還看不明白,不要亂下決定,待我看過之後再下決斷。」

張學良要外派楊宇霆幹什麼事情,楊宇霆認為這是張學良的調虎離山之計,他全當沒有聽見。

張學良看在楊宇霆資歷深厚,過去也立下諸多大功,也就暫時忍了下來。

但後來發生的一件事情,還是讓他動了殺心。

張學良繼位幾個月後,面對國民黨和日本兩方步步緊逼,奉系已經無法在遊走在兩方之間了,到了必須做出決定的時候。

出於愛國的考慮,張學良最終下令改旗易幟,宣布奉系承認國民政府的合法地位,自此以後接受國民政府的統治。

其實說是接受國民政府的統治,但這也只是名義上的統一,蔣介石也不敢過於逼迫各地軍閥。

因此,奉系在改旗易幟之後,依然保留著自己的軍隊和對東北的統治權。

但即使如此,也讓一向強勢的楊宇霆的十分氣憤。

在他看來,張學良改旗易幟是軟弱的表現,因為他的軟弱,奉系未來可能會一步步被蔣介石蠶食,丟掉自己原有的地位,

因此,在改旗易幟的當天,楊宇霆向張學良請病假,轉頭卻在自己府邸里大擺宴席,飲酒作樂,儼然是一副沒把張學良放在眼裡的表現。

作為手下,卻公然不聽從司令的命令,這讓張學良在其他手下和外賓面前顏面大損。

自此,兩人的矛盾被徹底擺到了明面上。

兩人的矛盾都被日本看在眼裡。

日本一直對東北覬覦已久,只是東北改旗易幟,沒有找到好機會插足。

而現在,機會來了。

日本找到楊宇霆,向他保證願意扶持他成為奉軍總司令,只要他願意,日本甚至可以幫忙讓東北獨立建國。

面對日本的許諾,楊宇霆也十分清醒,知道日本是想利用自己在東北謀取利益。

至於獨立建國,說的十分好聽,不過是方便自己吞併東北罷了。

但日本想利用楊宇霆,楊宇霆又何嘗不想利用日本呢?

在權衡利弊之後,楊宇霆決定與日本合作。

至於成功之後日本的動作,楊宇霆早就想好了應對之策。

不知為何,這消息被張學良得知。

張學良知道,關於如何處理楊宇霆的事情已經不能拖了,必須儘快下決斷。

楊宇霆命喪老虎廳

關於如何處理楊宇霆的問題,可以殺,也可以流放,囚禁或者架空他的權力。

到底要不要殺了楊宇霆呢?張學良始終拿不准主意。

楊宇霆雖然有異心,但說到底還是覺得張學良無法帶領奉系,走向更光明的未來。

況且,楊宇霆本人也極有能力,若是殺了他,奉系將少一員得力幹將。

左思右想,張學良決定將事情交給命運。

他拿出一枚銀元,決定連扔三次,如果正面朝上多,就殺楊宇霆,反之就不殺,轉而考慮別的辦法。

有趣的是,張學良連續扔了三次,居然都是正面。

張學良十分疑惑,天底下居然有如此巧合的事情,莫非是這枚銀元的成色有問題?

張學良決定再投三次,這次規則相反,若是反面多,就殺了楊宇霆,反之不殺。

連續投了三次,居然全都是反面。

張學良深吸一口氣,看來,殺楊宇霆是天意。

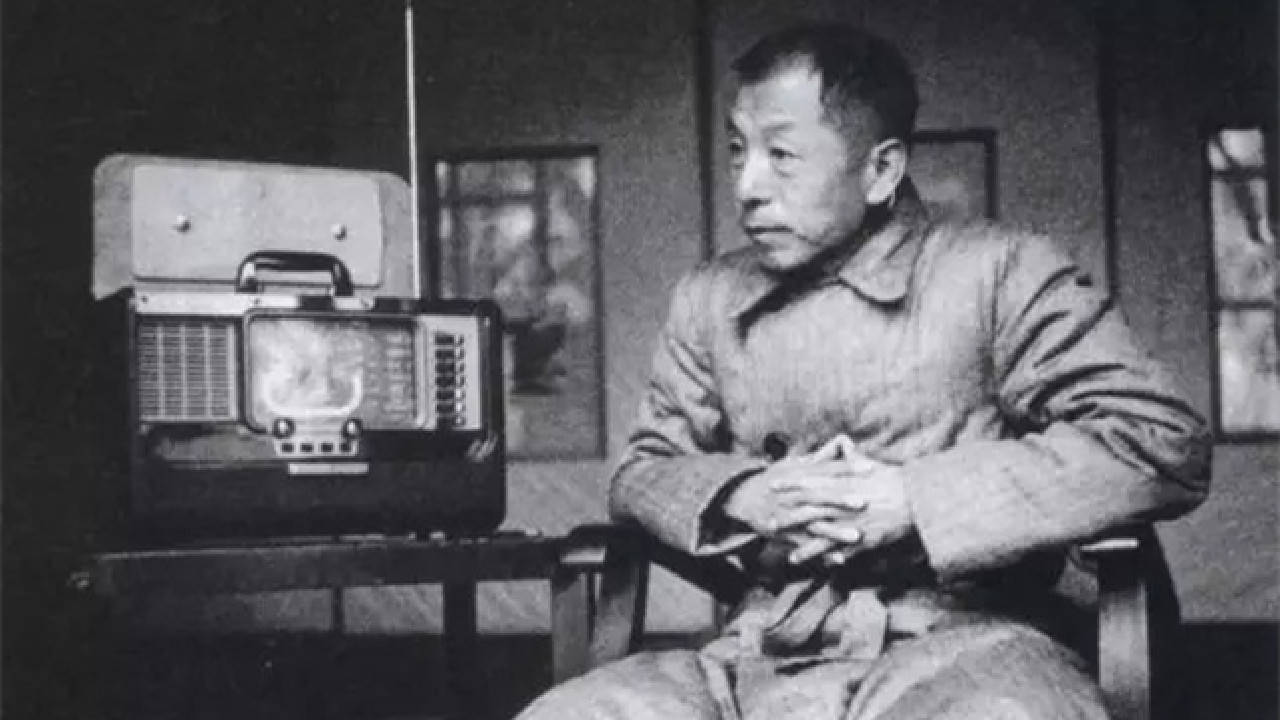

1929年1月10日,楊宇霆找到張學良,表示為了促進東北各地聯繫,需要建立東北鐵路督辦處,而這個新部門就交由常蔭槐。

常蔭槐,1928年12月之後,被國民政府委任為黑龍江省政府主席,是楊宇霆的親信。

楊宇霆此舉意思非常明顯,就是要操控住東北地區的交通,以此為基礎一步步蠶食張學良的權力,達到架空張學良的目的。

常蔭槐

張學良思考了一會兒後,假意答應了楊宇霆的要求,並說有些細節需要找時間商討一下,希望晚上楊宇霆可以帶著常蔭槐,一起來老虎廳商議。

楊宇霆大喜,只覺得是張學良怕了自己,也就答應的自己的要求,殊不知危機正在一步步靠近他。

晚上,楊宇霆和常蔭槐如約前來老虎廳,而張學良已經在此等候多時。

看到兩人前來,張學良溫和地說道:「我親自去給兩位沏壺茶。」

張學良緩步走出屋門,老虎廳的南門被人迅速打開,進來了七名士兵,其中六個人三個人一組分別將楊宇霆、常蔭槐制服在地下。

餘下那一人站在兩個人面前,冷冷地看著掙扎的兩個人,大聲宣布:「奉長官命令,你們二人阻撓國家統一,二人立即處死,就地執行!」

還沒等兩人說什麼話,士兵們掏出槍對著兩人腦門,「砰砰」幾槍,兩人直接橫屍當場。

張學良的懊悔

殺死兩人後的那段時間,張學良十分高興,因為再也沒有人可以阻攔自己掌控東北了。

但在1931年之後的幾十年里,張學良卻陷入了懊悔之中。

因為1931年,「九一八」事變,張學良執行蔣介石的「不抵抗」政策,導致東北全境落入敵手,奉系成了喪家之犬。

而造成如此結局,楊宇霆死後,奉系內部缺乏有效決策的人物是重要原因之一。

胡適曾在日記中寫道:「如若楊宇霆還在,東北必不會如此輕易失掉。」

楊宇霆在1929年1月10日被殺,也就是說,兩年多後,「九一八」事變爆發。

楊宇霆也是識大局之人,如果「九一八」事變之前他沒有被殺,很可能會放下之前的成見,和張學良聯合,東北在當時的結局也許就不會那樣。

但楊宇霆偏偏死在了「九一八」事變前,偏偏張學良投的六次銀元都指向了殺死楊宇霆的選擇。

令人不得不感慨歷史沒有「如果」,冥冥之中早已有天意。

這也無怪乎張學良面對媒體採訪時,會說出「殺楊宇霆前我從不迷信,但殺他後我不得不信」的話了。

參考文獻:

常城《略論東北「易幟」與「槍斃楊常」》

章敬平《張學良擲銀元決定是否殺父親生前要員》

常城《奉系軍閥的「智囊」楊宇霆》

本文由「文史江山」原創,已開通全網維權,未經授權不得轉載,侵權必究!