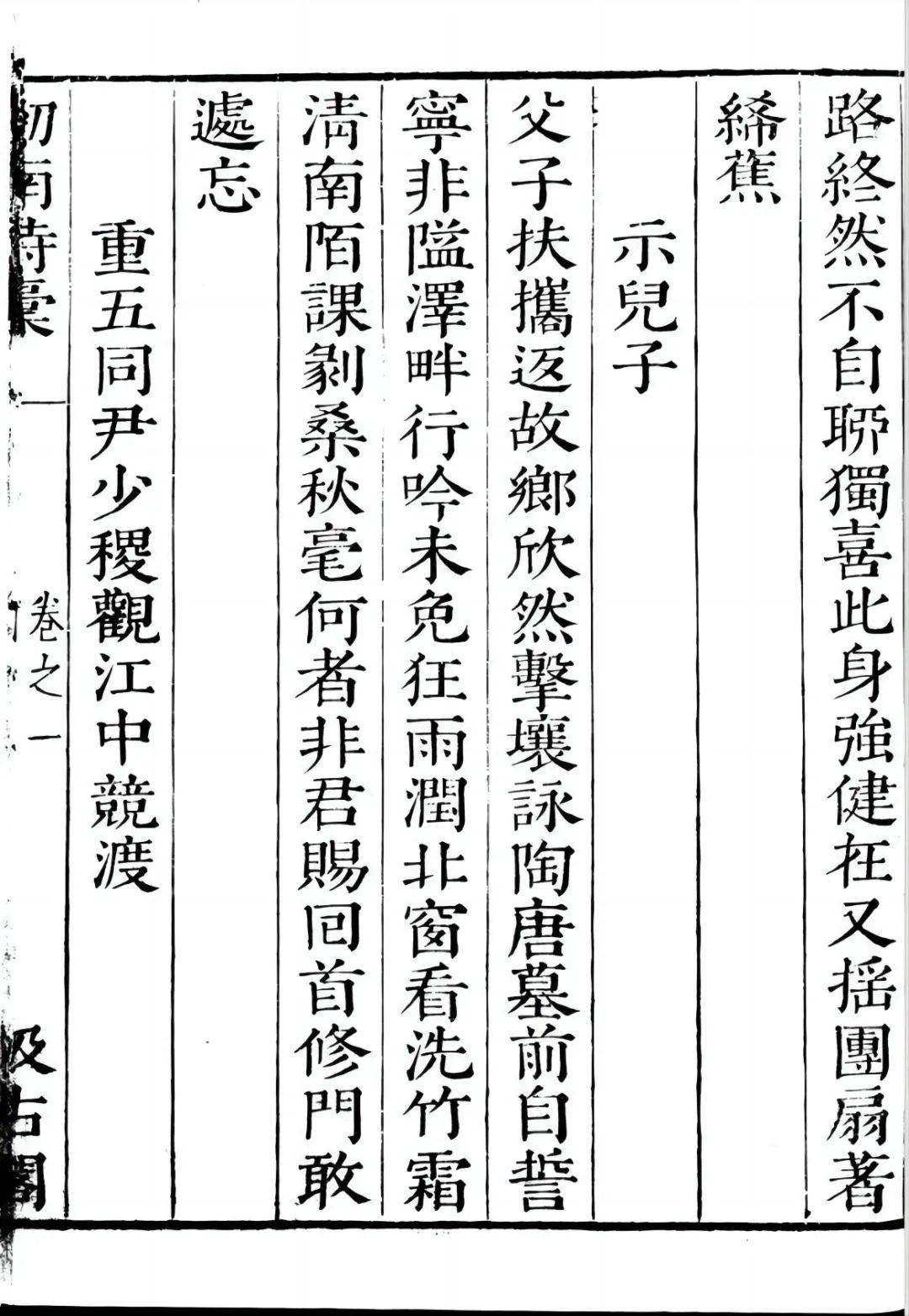

明末虞山毛氏汲古閣刊本《劍南詩稿》書影。陸遊一生寫了大量示子詩,圖片展示的這首《示兒子》,全詩為「父子扶攜返故鄉,欣然擊壤詠陶唐。墓前自誓寧非隘,澤畔行吟未免狂。雨潤北窗看洗竹,霜清南陌課剝桑。秋毫何者非君賜,回首修門敢遽忘」。該詩寫於乾道二年(1166年),陸遊被罷官回家途中,最後兩句表達了雖然被貶,不忘報國的志願。資料圖片

廣博精深的中華優秀傳統文化,可以涵養克己奉公、清廉自守的精神境界。古典詩詞是中華優秀傳統文化中的重要組成部分,閱讀古典詩詞,不僅能感受到文學之美,也能感受到豐富的廉潔文化意蘊,令人獲得啟發與感動。

於青菜勸民節儉

清朝歷史上有兩個「于成龍」,一個字北溟(1617年—1684年),一個字振甲(1638年—1700年),獲得「於青菜」這一外號的是出生更早的于成龍。他是山西永寧州(今山西省呂梁市方山縣)人。他一生節儉,清貧度日。史書上記載他在江南為官時,「日食粗糲一盂,粥糜一匙,侑以青菜,終年不知肉味」,每天所食十分簡單,不過是粗糧、稀粥,用青菜下飯,肉類極少,因此被百姓送了個外號,叫「於青菜」。

順治十八年(1661年),四十五歲的于成龍到廣西羅城擔任知縣,僅用三年時間,就改變了當地盜賊橫行、民不聊生的情況,使羅城成為安居樂業、欣欣向榮的「卓異」之邦。後來他升任四川合州(今重慶市合川區)知州。

于成龍治理合州也非常成功,接著又遷任黃州知州。黃州即今湖北黃岡,是蘇東坡貶謫之地,是他文學創作的一個高峰。于成龍到此也不免詩興大發,專門寫了一首「野菜詩」——《乙卯春題書雪堂》:「竹筍才生黃犢角,蕨芽初放小兒拳。試尋野菜和香飯,便是黃州二月天。」二月里來,竹筍芽像黃牛犢的角,蕨菜芽像小嬰兒的拳,都是那麼鮮嫩可愛。他在這首詩中細膩描寫了挖掘野菜的生活情景和采吃野菜的生活樂趣,充滿豁達樂觀的情懷與氣度。

于成龍曾在詩中感嘆:「兩任邊荒囊乏錢,低頭羞語尉巡前。淮陰受卻少年辱,也了前生一惡緣。」面對看門巡尉索要好處費,于成龍囊中羞澀,竟遭巡尉羞辱。但他心態平和,只是自嘲一番,內心仍舊堅守高潔志向。這在另一首詩中,表達得更加清楚:「萬里孤舟亦一官,窮途主僕強加餐。單衣難御朔風冷,倚戶無言白眼看。」

于成龍不僅自己節儉清廉,還在百姓中力倡節約勤儉之風,並專門寫過一首《勸民節儉歌》,其中寫道:「粗茶淡飯盡可飽,何苦珍饈侈羅列。總然下了三寸喉,一般滋味無分別。褐衣縕袍盡可暖,何苦錦綺炫鮮潔。總然遮得七尺體,一般寒暑無差擇。土壁茅檐盡可居,何苦棟宇雕丹碧。總然住得百年身,一般坐臥無奇特」,這是從吃、穿、住三個方面勸民節儉,夠用就好,何必追求奢侈。

他繼續寫道:「留得甘旨養父母,何苦鼎烹宴賓客。留得膏粱飽妻兒,何苦冶遊費杯席。留得余財周宗族,何苦邀福事仙佛。留得余粟散鄉黨,何苦信邪求巫覡」,顯見他希望百姓能重視自己的家庭、宗族、鄉里。他還勸告大家「莫待無時思有時,常將有日思無日。若要飽食與暖衣,只須勤耕與力織。」由於他自己以身作則,保持清廉節儉的本色,所以百姓都肯聽「於青菜」的話。他任職的地方,也都吹起一股撲面清風。

四知台上憶楊震

山東省濰坊市昌邑市曾有一座「四知台」,是為紀念東漢人楊震設立的。也有學者考證,漢代「昌邑故城址」在今天菏澤巨野,與今天的昌邑有區別。無論「暮夜卻金」的故事發生在哪,世人對楊震清正廉潔、兩袖清風品格的敬仰卻是一致的。

史載,楊震「明經博覽,無不窮究」,時人譽為「關西夫子」。在出仕之前,他在家鄉以教書為生,後來因為人品好、學問好,年近五十歲時經人推薦,舉為「茂才」,即具有卓越才能之士。楊震先是任荊州刺史,很有政績,後來又調任東萊太守。赴任路上,要經過昌邑,在驛站里暫住了一夜。這一夜就發生了一個流傳千古的歷史故事。

當時的昌邑縣令名叫王密,恰好是楊震曾經教過的一位學生。王密聽說老師楊震到了昌邑,趁著夜色,懷揣黃金前來拜見他,要將黃金作為禮物獻給老師。楊震執意不收,對他說:「故人知君,君不知故人,何也?」王密說:「暮夜無知者。」楊震嚴肅地說:「天知,神知,我知,子知,何謂無知!」天知道、神知道、你知道、我知道,至少就有「四知」,怎麼能夠說沒人知道呢!王密很慚愧,紅著臉把黃金拿走。

此事收錄在《後漢書·楊震傳》,楊震也在後世獲得「四知先生」「四知太守」的美譽。《後漢書》說他「性公廉,不受私謁」。他對自己要求嚴格,對子孫也要求嚴格。有人勸他給子孫留點家產。楊震不肯,對提出建議的人說:「使後世稱為清白吏子孫,以此遺之,不亦厚乎?」留給子孫財產,還是留給子孫良好的家風,楊震的答案是後者,因為良好的家風是更豐富的一筆財產。

楊震路過的昌邑縣城,應在今菏澤市巨野縣境內,該縣在唐代被撤銷。今濰坊市昌邑市的源頭是北宋始設的昌邑縣。這並不妨礙北宋以來的昌邑百姓,為表達對楊震的敬仰之情,而建設一座四知台。歷經滄桑,四知台今已不存,上世紀九十年代修建了一座四知亭。震台月霽作為古昌邑八景之一,吸引了許多文人墨客前來,遊覽之餘,也將自己的所見所思寫在了詩中。

明代學者、詩人薛瑄走到這裡,感慨萬千,留下一首《題四知台》,流傳頗廣:「誰能介性抱和衷,笑卻黃金夜幕中。千載四知台下路,瀟瀟松柏有清風。」薛瑄被稱為「明初理學之冠」,是河東學派的創始人,「開明代道學之基」,聲望很盛。他也是一位廉潔的官員,在其重要著作《從政錄》中,他提出了「居官七要」:「正以處心,廉以律己,忠以事君,恭以事長,信以接物,寬以待下,敬以處事」,心正才能持廉。

他讚頌楊震的這首《題四知台》,在流傳過程中一些字句產生了變化,有多個版本,這在古典詩詞的傳播過程中也是很正常的。另外兩個版本是這樣寫的:「人間無處不天公,卻笑黃金夜幕中。千載四知台下路,至今猶自起清風。」「人間無處不天公,卻笑黃金饋夜中。千載四知台下過,馬頭猶自起清風。」

版本雖然不同,但是對楊震的稱讚卻是相同的。

陸遊以詩示兒孫

南宋大詩人陸遊,生前詩名就很大。然而在仕途上,陸遊卻很坎坷,他沒有真正得到重用。南宋淳熙十六年(1189年),陸遊向朝廷建議減輕老百姓的賦稅負擔,用語頗為急切,但他等到的卻是小人的構陷,他又一次被罷了官。陸遊回到山陰老家隱居,直到嘉定二年十二月廿九日(1210年1月26日)逝世。他筆耕不輟,臨終前,還寫下了人生最後一首詩,這就是《示兒》:「死去元知萬事空,但悲不見九州同。王師北定中原日,家祭無忘告乃翁。」這首詩,其實就是陸遊用詩歌的形式留下的一篇遺囑。詩人一生唯一放不下的牽掛,還是收復中原的大業。

陸遊共有七個兒子,分別是:長子陸子虞、次子陸子龍、三子陸子修、四子陸子坦、五子陸子約、六子陸子布、七子陸子聿。他作為詩人,經常給兒子們寫詩,這是陸遊家獨特的教子方式。據統計,陸遊一生寫的「示兒」詩一百餘首,其中有不少耐人品味的優秀作品。

紹熙三年(1192年),陸遊寫下這首《示兒》:「文能換骨余無法,學但窮源自不疑。齒豁頭童方悟此,乃翁見事可憐遲。」詩人認為閱讀優秀作品可以讓人脫胎換骨、心靈豐富,勇於探索才能徹底解決學習上的難題。他自謙地表示,如今老得豁了牙、禿了頭,才弄明白這些做學問的道理。其實陸遊是在用調侃的語氣,向孩子們傳授學習方法和讀書經驗。

陸遊聽到孩子們的讀書聲就感到開心,他希望孩子們耕讀傳家,世守清白家風。嘉泰元年(1201年),他寫了以下兩首《示子孫》,一首說:「為貧出仕退為農,二百年來世世同。富貴苟求終近禍,汝曹切勿墜家風。」另一首說:「吾家世守農桑業,一掛朝衣即力耕。汝但從師勸學問,不須念我叱牛聲。」兩首詩都提到了出仕與為農的關係,他希望孩子們懂得進退出處,有機會為官,就要盡力報效國家,回到家鄉後,不要忘了務農的本事,丟掉農家的本色。

陸遊隱居山陰,生活雖然悠閒,但經濟上並不寬裕。後來他向朝廷申請了一種名叫「祠祿」的待遇。「祠祿」在名義上是管理道教宮觀,實際是給被罷職的官員一點補貼,好讓他們晚年生活有點保障。陸遊申請下來「祠祿」的時候,已經古稀之年了。家裡的日子略微好轉了一點,他又寫了一首示兒詩,題目是《復竊祠祿示兒子》:「得飽不啻足,閉門還讀書。翁猶羹不糝,兒固食無魚。袞繡曷加我,簞瓢常晏如。人生隨所遇,勿替此心初。」生活雖然小有改善,家裡可以不用喝粗米粥了,但是他囑咐孩子,還要像過去一樣安貧樂道,刻苦攻讀,並且嚴肅告誡他們要做到寵辱不驚,不忘初心。

稼軒罵子亮節操

南宋文壇上,陸遊與辛棄疾是兩顆耀眼的明星。兩人都力主抗金、支持北伐,憂心國家命運。兩人的詞都有豪放之風,尤其辛棄疾,可謂豪放派的大家。

辛棄疾有詞集《稼軒長短句》。他在江西上饒農村閒居的時候,深深感受到鄉村生活的淳樸和溫馨,特意把自己的住所稱為「稼軒」,也就是種莊稼的地方,自稱「稼軒居士」,說:「人生在勤,當以力田為先。」

紹熙三年(1192年),五十三歲的辛棄疾去福建為官,任福建提點刑獄、福建安撫使等職,辛棄疾欲有一番作為,卻在紹熙五年(1194年)連遭他人攻訐,接連降職。辛棄疾打算乾脆辭官歸隱,卻遭到大兒子的阻攔。大兒子認為他的官位還不夠高,積蓄的俸祿還少,田地房產都沒購置齊全,希望父親能繼續做官,等將來富貴了再退不遲。

辛棄疾聽兒子說了這許多,心裡已經很不高興了,但他沒有馬上發脾氣,而是叫兒子給他磨墨。兒子不知父親要幹什麼,趕緊給他磨墨。隨後,辛棄疾筆走龍蛇地寫了起來。兒子往紙上一看,才發現這原來是一首「罵」自己的作品,題目就叫《最高樓·吾擬乞歸,犬子以田產未置止我,賦此罵之》:

吾衰矣,須富貴何時?富貴是危機。暫忘設醴抽身去,未曾得米棄官歸。穆先生,陶縣令,是吾師。

待葺個、園兒名佚老。更作個、亭兒名亦好。閒飲酒,醉吟詩。千年田換八百主,一人口插幾張匙?休休休,更說甚,是和非!

這首詞抒發了以古代賢人為師的情懷,描述了對歸隱田園、飲酒吟詩的生活的嚮往。同時通過給兒子講述道理的方式,曲折表達了對朝廷不採用自己抗金主張的憤懣,體現了正直不阿、潔身自好的情操和氣節。

上闋詞中用到了兩個典故,「暫忘設醴抽身去」說的是「穆先生」的事。據《漢書·楚元王世家》記載,漢高祖劉邦有個弟弟劉交,年少時曾與穆生、白生、申公等人學《詩》,待到韓信被廢後,其地分為荊國、楚國,劉交獲封楚王,就以年少時的同學穆生、白生、申公為中大夫。穆生不喝酒,但劉交總會為他倒上一杯,以示禮敬。後來,劉交的孫子劉戊繼任楚王,他起初還為穆生設酒,後來就不設了,穆生自此稱病。在穆生看來,劉交為之設酒,「為道之存故也」,表示對賢者的尊敬之意,正因此賢者願為他效力,如今道之不存,賢者自然抽身而走。至於「未曾得米棄官歸」說的是「陶縣令」的事,即陶淵明不為五斗米折腰的典故。

下闋詞中有個名句,即「千年田換八百主,一人口插幾張匙」,土地總是要變更主人,千年來不知流轉了多少次,而一個人的嘴裡能插幾個吃飯的勺子?何必多要土地田產,以滿足自己的慾望呢?看到這裡,想必辛棄疾之子也明白了父親的心跡。

來源|中央紀委國家監委網站