俗話講「不孝有三,無後為大」,千百年來,這種思想已經深入滲透在每個中國人身上。哪怕到了現代社會,傳統接代的思想依舊是社會的主流思想。很多人為了完成傳宗接代的使命,更是做過不少極端之事。

古人為何如此看重「傳宗接代」

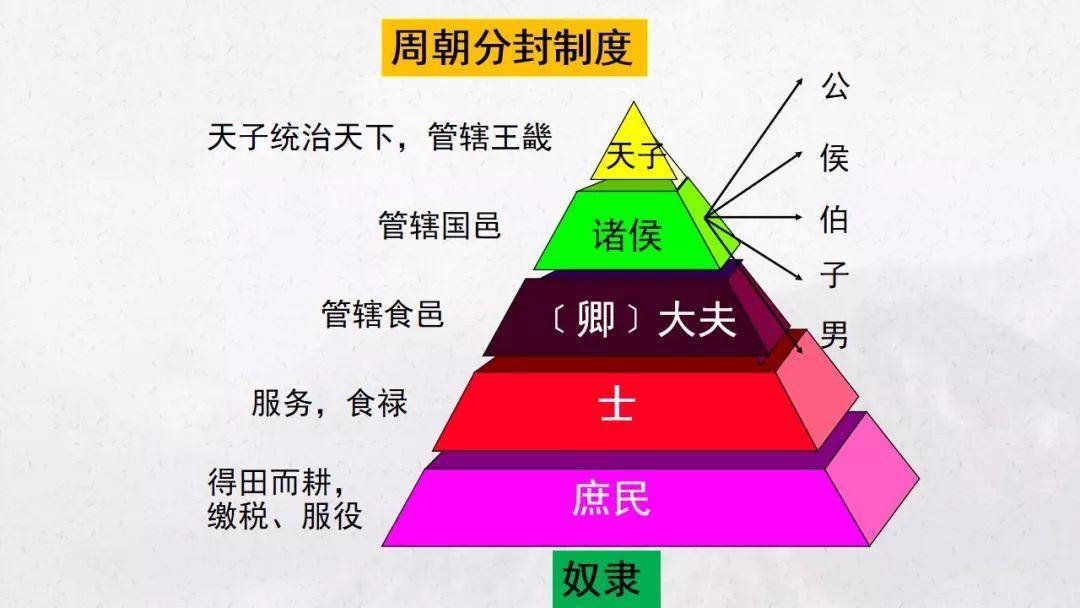

古代社會是盛行「宗法制度」的,宗法以血緣關係為紐帶,非常強調家族的延續,男性在宗法體系中占據主導地位,負責祭祀祖先、繼承家族姓氏、繼承財產等。這種制度也強化了 「只有男性才能傳宗接代」 的觀念,例如在周朝時期,天子分封諸侯,諸侯的爵位通常由嫡長子繼承,這也進一步鞏固了男性在家族傳承中的核心地位。

在宗法制度的觀念下,家族的地位與男性後代的傳承緊密相連,古人認為一個家族如果沒有男性後代,就可能面臨家族衰落、宗廟無人祭祀的局面,會被視為極大的不幸。

另一點則是我國古代社會多為農耕社會,男性由於體力優勢,在農業生產中發揮著重要作用。他們能夠承擔繁重的農田勞作,如耕種、收割等,也是家庭經濟的主要支柱。在古代時候,擁有男性後代就意味著家庭有了更強的勞動力,能夠保障家庭的生計。

對於家族來說,傳宗接代也具有一定的功利性,古人認為,女兒長大出嫁隨了夫家,如潑出去的水,只有兒子才能待在身邊,贍養自己。

為了延續香火,人倫都不顧了

古代社會貧富差距懸殊,富人之家可以憑藉豐厚的財富三妻四妾,享受著優渥的生活,為家族開枝散葉。而窮人則在貧困的泥沼中苦苦掙扎,為每日的三餐操勞。對於他們來說,娶妻生子似乎成為了一個無法實現的夢想。

在貧困的重壓之下,他們有的為了延續家族的香火,於是就採取一種特殊的方法,雖然管用卻有違人倫。

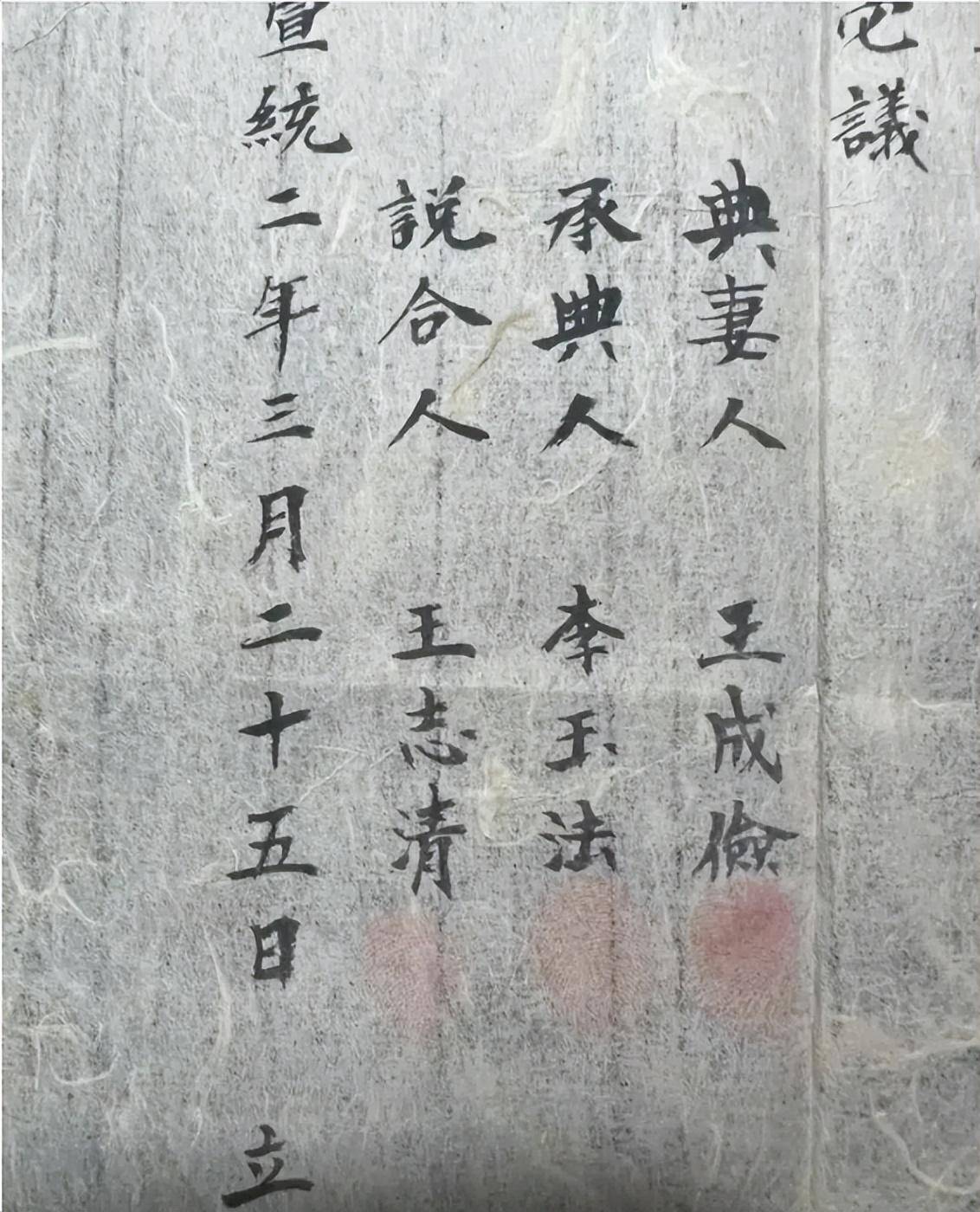

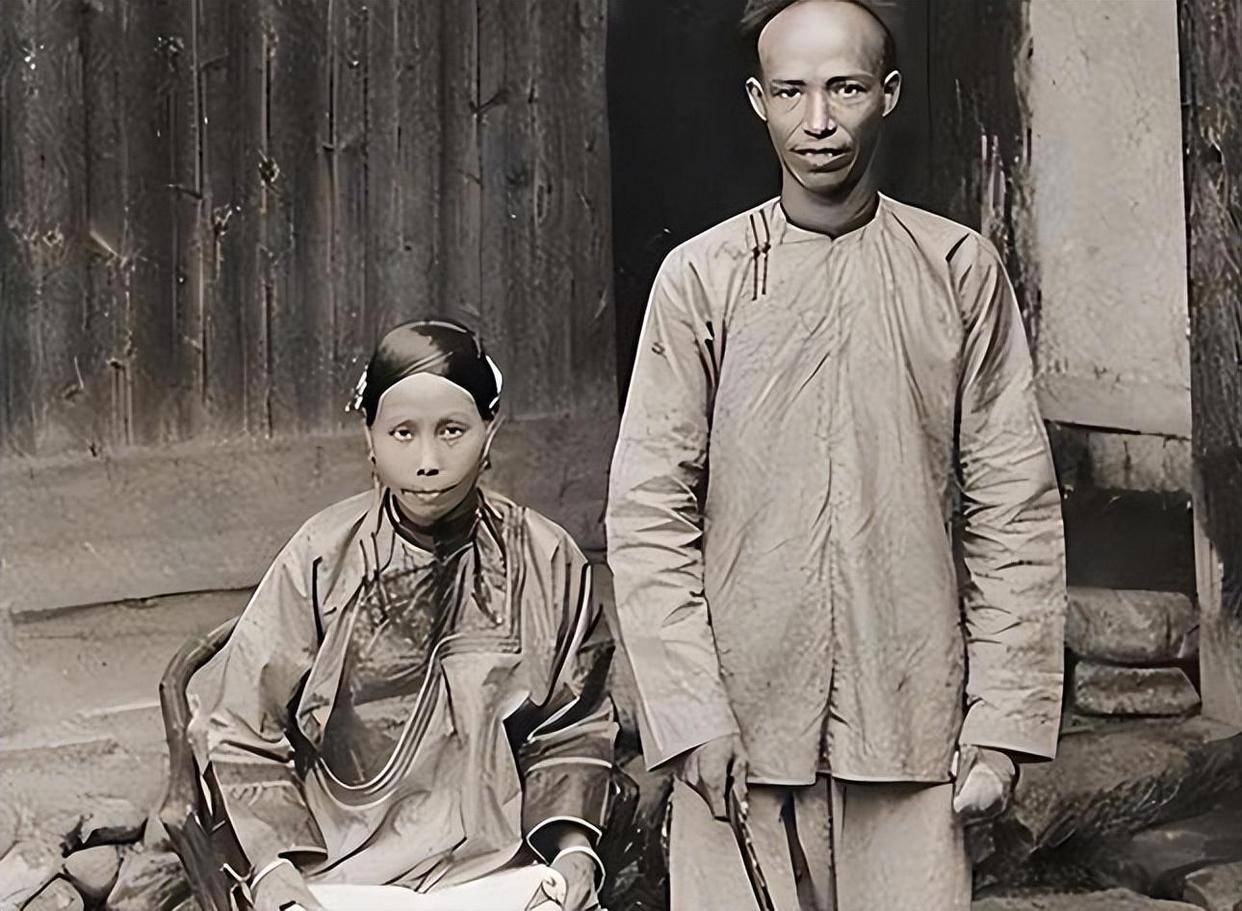

那就是—— 典妻婚,「典妻婚」是中國舊時的一種特殊婚俗,是指夫家一方將合法妻子典借出去,出讓生育的權利,以換取某種物質利益的形式。

據社會學家考證,婚姻上的典妻制很早以前就有了,在人類進入單偶婚時代可能就已出現,發展於秦漢,成熟於宋元,至民國時仍留存民間。

這種婚姻形式的出現,與當時的社會經濟條件密不可分,在封建社會中,土地兼并嚴重,貧富差距懸殊,大量農民失去土地,生活困苦不堪。有些家庭為了生存下去,不得不將家中的女性成員作為商品進行交易,以換取生活必需品或金錢。

對於那些無力娶妻的窮人來說,典妻婚則成為了他們延續香火、傳宗接代的唯一途徑。

「典妻婚」的具體形式

典妻婚的運作機制也是相對複雜的,但核心在於「典」與「租」的概念,一般來說,典妻婚的雙方都是經濟條件較差的窮人。一方(通常是女性所屬的家庭)因生活所迫,將妻子或未婚女兒出租給另一方(通常為無妻無子的單身漢,或已有妻室但希望再添子嗣的男性),以換取一定的金錢。

這種交易通常會通過媒人介紹,雙方簽訂「典婚書」或契約,明確典妻的期限、條件及雙方的權利義務。

在典妻婚期間,被典的女性需要離開原家庭,與僱主共同生活,直至生下的孩子能被喂養時。典期結束後,女性則需返回原家庭,恢復與丈夫的婚姻關係。對於所生的子女,則根據契約的規定,可能歸僱主所有,也可能歸原家庭所有,或雙方共同撫養。

典妻的僱主,通常是沒有能力娶妻生子組建家庭的窮人,他們雖然貧困,但剛好有一點點余錢,只能滿足典妻所需。如此一來,一方可以賺點錢,一方可以藉此延續香火,雙方通過這種特殊的方式,達成了一種看似 「互利共贏」 的局面。

這種現象在古代的時候十分常見,在《敦煌文書》曾有敘述:「今有腹生男苟子,典與親家翁、賢者李千定」,據北宋時期的《續資治通鑑長篇》記載:「比因飢謹,民有雇鬻妻賣子」,鬻妻賣子是一個漢語成語,讀音是yù qī mài zǐ,意思賣掉妻子和兒女。

到了清朝時期的典妻行為更是發展到了巔峰,幾乎每個地方都有這種現象,而且連契約都不用簽訂了,直接通過口頭來約定。

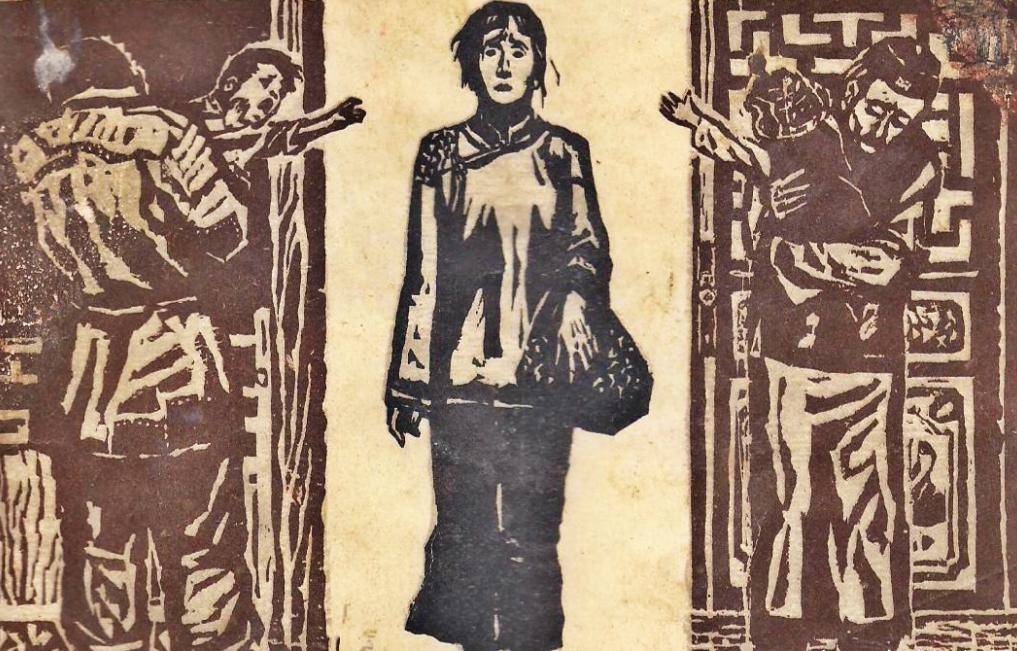

在民國時期,隨著女權運動的興起,人們也開始關注女性的權益和地位問題,對典妻婚等封建陋習進行了猛烈的抨擊。後來人們的生活水平逐漸提高,娶妻生子的成本也相應降低了很多,使得更多的窮人也能夠承擔起組建家庭了,典妻婚也就逐漸失去了其存在的土壤,最終走向了消亡。

寫到最後

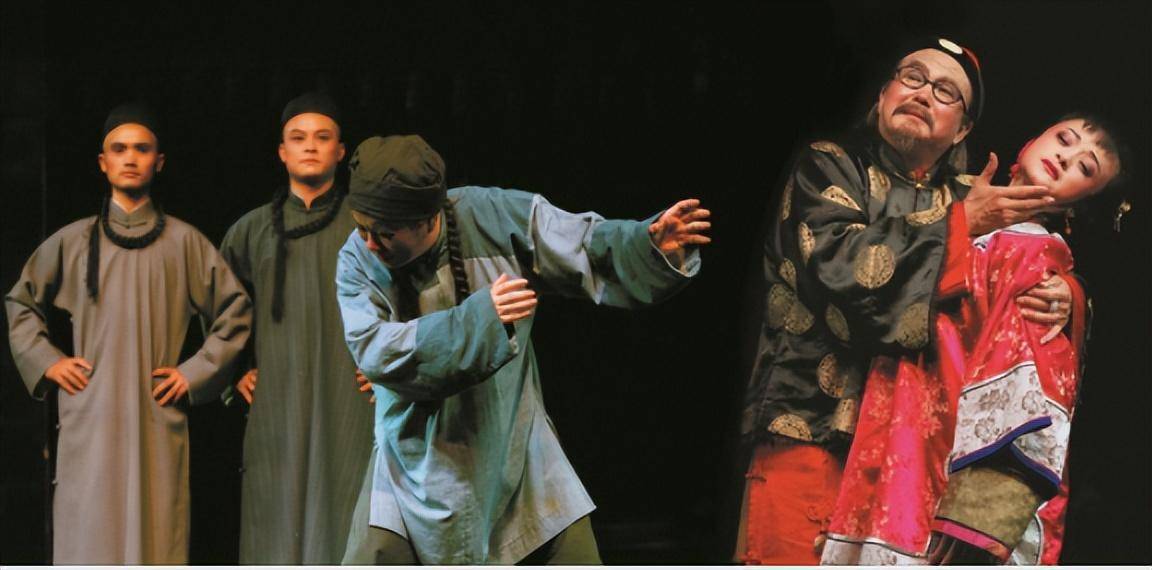

從道德層面來看,「典妻婚」可謂是對人倫道德的極大挑戰,它不僅違背了婚姻的純潔性,將婚姻視為一種可以買賣的商品,也踐踏了女性的尊嚴,將女性視為生育工具而非獨立的個體,同時也破壞了家庭的基本結構,使家庭成為了一個充滿功利的場所。

無論是從社會發展的角度,還是從道德倫理的角度來看,典妻婚都是一種應該被徹底摒棄的制度。大家如果還有別的看法,歡迎在評論區進行留言和討論,同時也歡迎收藏和轉發。(圖片來源於網絡侵刪)