1

李玲沒想到女兒會幹出這種事——她偷偷刷了姥爺的銀行卡,在短視頻平台直播間抽「小馬寶莉卡」,單價在5.8元、9.9元、29.9元、39.9元不等的訂單,兩個晚上就下了60多單,一共刷了一千多元。為了不被老人知道,女兒還刪掉了所有的扣款簡訊。直到快遞陸陸續續發來,這件事才被李玲發現。

和我通電話的時候,李玲強調了一遍:「關鍵不是買卡,是這件事性質不一樣了。」前兩天,剛發現這件事的時候,她幾天沒睡好覺,眼睛都熬出了血絲,翻來覆去地想,女兒為什麼會這樣做,是不是家裡的教育出了問題?

「小馬寶莉卡「是由浙江卡游文化傳播有限公司推出的「小馬寶莉」IP授權卡牌,採用盲抽形式售賣,玩法以收藏、集換為主,由於卡包中的機率設置問題,不同卡牌之間有著獲取難易程度的區分。

今年年初開始,小馬寶莉卡在小學、初中生之間流行起來,隨之產生的是一系列熟悉的問題——很多未成年人對它過度沉迷,互相攀比、超額消費,甚至偷家裡的錢去買卡,相關的新聞報道也層出不窮。

不少家長對此感到恐慌和不知所措,李玲就是其中之一。在社交媒體上,類似的家長還有更多,她們的敘述往往相似:一張堆滿了小馬寶莉卡的桌子,貼著小馬貼紙、散落的快遞盒,配文寫道「孩子沉迷小馬寶莉卡,我該怎麼辦」。

家長們對小馬寶莉卡有著普遍的擔憂

每個人都有不同的解決措施,大家交流著彼此的做法,互相安慰鼓勵。不少家長的共識是,要多和孩子溝通、和孩子做朋友,但是不能盲目。一位安徽的媽媽說:「可以直接從閒魚上批發,10塊錢一斤,給得夠多,孩子就不想要了。」還有一位家長提議:「可以設置積分制度,比如做家務了、考得好了,就獎勵孩子買卡。」

一位主頁有著不少拆卡視頻的博主評論:「我會陪孩子一起拆卡呀,拆出彩背(稀有卡)我比她還高興!」這條評論沒得到太多支持,很快有人罵道:「無良卡販子別來騙人!」

有的家長覺得,這些卡像是變相賭博,孩子沾染上,忽然就變壞了——「之前我也讓孩子買,孩子挑,我付款。後來孩子上癮了,連續偷家裡的錢買。那些支持買的家長,真的對孩子的自控力那麼有把握嗎?」

在這則帖子裡,李玲也評論了:前幾天發現孩子偷偷用老人的手機買了一千塊錢的小馬卡,她爸暴揍了她一頓。

2

李玲還記得女兒第一次拿小馬寶莉卡回家的場景,那是在上學期剛開學的時候,她興高采烈地展示幾張卡片,說「是同學送的,媽媽你看好不好看」。李玲覺得,自己當時的表現算得上開明。她夸那張卡「好看」,又答應女兒,等周末有時間,也會帶著她去買一包。

「在沒『成癮』的時候,她喜歡,我也覺得不能總是要同學的東西,所以就會給她買。」李玲對我說,「我給她買得還挺多的,小馬寶莉卡也不貴,就像玩具一樣嘛。」

在李玲心裡,一直以來,女兒都是懂事的、聽話的。平時去樓下玩,李玲給她零花錢,她「一塊錢也不多要」;喜歡上小馬寶莉卡以後,她帶著女兒買散包——2元、5元、10元的3種卡包,女兒只會拿最便宜那種,她說「媽媽,我不追求那些稀有卡,那多貴呀」。

因此,李玲覺得,很可能是商家和短視頻帶壞了女兒。女兒還太小了,她今年只有10歲,讀小學5年級——從前幾年開始,她們所在的省份要求所有學生必須6周歲入學,想申請晚上學需要寫申請、提交材料,她不得不讓女兒過早地接觸外面的世界。之前,女兒對金錢的觀念只有在樓下的超市買幾包零食。

「我問她,這個東西你真的覺得有用嗎?能變現嗎?她就一直跟我說,有人的什麼什麼卡,能賣到多少多少錢。」李玲對我說,她覺得孩子被騙了。

「因為這個,我特意下載了一個查價軟體,每張卡掃一下,可以顯示價值。」李玲說,軟體上顯示,女兒的卡大部分都只值幾毛錢,最貴的也不過7塊錢、10塊錢一張,「我就告訴她,這個東西其實不值錢,比如這個熱度過去以後,可能商家為了賺錢,又出了什麼『小豬寶莉』『小驢寶莉』,到時你的卡就一文不值了。」

小馬寶莉卡的價值是被「圈外人」普遍討論的問題

但女兒不太相信這個解釋。李玲問她,「你看到有人賣過嗎?」女兒說,在短視頻里看過。

「可能小孩覺得,上了電視就是真的,但其實很多都是商家營銷炒作,我們(成年人)肯定是有辨別能力的,但對孩子來說不是這樣的呀。」李玲憤怒地說,事情發生後,她想到的第一個補救方法就是聯繫售後,把那些快遞退貨退款。

「我覺得我是很講道理的。」李玲說,「那些快遞前面幾個我拆了,知道是卡以後,後面的我都沒拆,但很多商家還是不願意給我們退,說訂單前面都寫了『下單默認已成年』。我說,成不成年你們難道不知道嗎?」

3

在北京家長趙小晴看來,小馬寶莉卡的問題很大程度也出自於商家。9月開始,她決定不再讓女兒接觸小馬寶莉卡——這個決定下得有些突然,但是斬釘截鐵,為此,她沒收了女兒的卡冊。

在此之前,趙小晴是那種溫和的、陪著女兒買卡的家長。「她剛開始買卡的時候,我還會陪著她一起,兩個人都特別高興。」但是忽然有一天,她覺得「這個卡的一切都是不正常的」。

事情發生在一個稀鬆平常的下午。那天女兒連拆了幾包新卡,幾十張卡里只留下了6張,把剩下的一起遞給她,說這些卡很多都重複了,也沒有價值,「我不要了,扔掉吧」。

拆出稀有卡的機率很低

「我當時很震驚。」趙小晴說,「我從來不知道她形成了這種消費觀,商家的設計也很不正常。」她立刻嚴肅起來,把女兒拉到面前,詢問她為什麼「一下子這麼浪費」。

那天,趙小晴第一次從女兒嘴裡聽到「彩背」「黑背」之類稀有卡的概念。女兒說,自己是在看一些直播間、視頻號時,從主播嘴裡學會的;直播間裡,主播只會在抽到稀有卡的時候按鈴、歡呼,抽到普卡則「都是垃圾」。

「所以我覺得小馬寶莉卡的整個設計和營銷環節,都是為了讓孩子們開始理解和追求『稀有』的概念。」趙小晴感到有點崩潰,她嘗試著找到一些別的方法來解決這個問題——比如帶女兒去常去的卡牌店,把女兒不要的卡放到店裡,結果店家也拒絕了。「(店員)很輕蔑地說,普卡沒用,你們不要的話我幫你們扔了。」

「在售賣者和設計者的眼裡,它本身就是個垃圾。我覺得這種設計有些扭曲。」她困惑又惱火地說,「我當時很想對那個店員說,你覺得它是垃圾,為什麼我們買的時候不說呢?但是我沒說,我就對女兒說,看來店員姐姐不願意接受這些卡,我們走吧。」

從卡牌店回去以後,趙小晴又和女兒長談了一次,但女兒看起來沒太聽懂。「她可能就是覺得我不讓她再玩卡了,很委屈。」過了幾天,趙小晴又問女兒:現在你覺得,那些小馬寶莉卡,你應該怎麼辦呢?

女兒怯怯地說:「我以後少買,買到重複的,我也不扔,我也留著。」

「聽到這個話,我又覺得很扭曲。」趙小晴對我說,「我女兒才7歲,我和她解釋這個問題,她只能理解一點點,我沒有辦法針對這個產品,以一種孩子能理解的方式去教育她,因為這個問題對於一個小孩來說過於複雜了——怎麼在這些卡牌中解釋『浪費』和『稀有』的概念?我自己也回答不了。」

「我只能不讓她再買卡了。」她說,「我們現在的教育環境太複雜了,我不知道怎麼處理這些問題。所以我覺得,這個卡就不該存在。」

每一個家庭的具體情況都不太一樣。但是家長們有一些共同的擔憂,比如「消費主義」,還有「變相賭博」,和不知道緣由、但本能害怕的「上癮」。

人民網報道「瘋狂卡牌」

在這個過程中,除了商家,短視頻平台也成為她們心中無孔不入的陷阱:一位看起來十分嚴厲的家長告訴我,她已經嚴格管控了女兒的買卡情況,每周只有固定的、不超過10元錢的買卡支出。結果有一天下午,她忽然發現女兒在臥室里,自言自語地擺弄卡包,模仿起直播間裡拆卡主播的樣子。「這種行為是不是有問題?不健康?」她問。

我聯繫到的、陷入到困擾中的家長基本採用兩種應對方式。一種是像趙小晴這樣,只要有一丁點不對的苗頭,就立刻遏制。安徽家長宋冉告訴我,前段時間,她意外發現4年級的小女兒為了和網友交換卡牌,竟然私下加了陌生人的聯繫方式,還和對方打了視頻電話挑選卡牌。「這太危險了」,她立刻沒收了女兒的手機。

宋冉說,在管控孩子上,自己算是有經驗的。上一次類似的事情,是當時讀6年級的大女兒喜歡上一款魔法題材的手游,她因此把家裡一部淘汰下來的舊手機給了女兒。「我覺得小孩喜歡玩遊戲很正常,平時她們也只有周末能玩手機,適當玩一下沒關係。」

在宋冉的認知里,自己是一個體貼的媽媽。女兒未成年,玩遊戲的時候有防沉迷限制,每個周末的時間都很緊張,她覺得這樣玩不能放鬆,還用自己的身份信息幫女兒驗證了帳號:「這樣大家都開心。」

轉折發生在一小段時間之後。有一天,宋冉忽然發現,大女兒在竟然給遊戲充錢,買一些遊戲里的服裝和道具——那段時間,女兒的零花錢總是花得很快,查完消費記錄,她忍不住發火了。

「我覺得這樣不行,你拿著這個錢吃、喝、玩,還有點收穫,往遊戲里充錢能得到什麼?我覺得這是我不能接受的。」宋冉說。那天之後,她給大女兒換了手機、設置了權限,再不讓女兒接觸遊戲,「現在她確實不玩了,小孩子勁頭過了就行。」

在宋冉看來,這是最行之有效的方法,遊戲是這樣,小馬寶莉卡也是這樣。發現可能會產生一些問題的時候,家長要及時地「切斷」,一段時間以後,孩子自己就會失去興趣。「只要給她管好了,等這陣風過去了,也就那麼回事。」

我無從判斷這種管理是否正確。但另一方面,採用「完全支持孩子買卡」策略的家長,也並不是全都如期望那般建立了健康的親子關係。一位江蘇家長告訴我,因為抑鬱症休學後,不到1年,她的女兒已經在買這些東西上花了3萬多塊錢,並稱呼這為「投資」,起初她們動輒吵架,後來她發現「沒有效果,她根本聽不進去」,只好疲憊地轉為「支持」。

現在,她自己也在家裡的店鋪進了一些相關的貨品。「上貨的時候隨便扔給她幾盒,讓她拆著玩。」在一則抱怨該不該給孩子買卡的帖子裡,她輕描淡寫地評論。有人回覆:「我們普通家庭哪裡做得到啊。」

「她一直說這個卡有用,說以後會變得值錢,我就想證明給她看,到底誰是對的!」和我私聊的時候,這位家長的語氣變得激動起來。後來,她又告訴我,剛開始進貨時,由於對這些卡牌一知半解,她參考了女兒不少意見,「結果那些貨都賣不掉,我就知道她其實不懂」。

4

交流進入到後半程的時候,李玲對我說,那天發現女兒偷錢買卡後,其實她自己也拉著老公反思了一番:「我想,是不是之前管得太嚴了,越不讓她買她越想要?她其實有點犟,才幹出了這種事。」

在「這種事」發生之前,女兒已經有將近2個月沒再碰到小馬寶莉卡。直播間下單的那兩天,是開學前的最後幾天,她去姥爺家裡玩,難得摸到手機,下單的時間都集中在深夜和凌晨,李玲能想像到「那種偷偷摸摸的樣子」。

李玲告訴我,不讓女兒再玩卡的原因,出在暑假前的一次「找家長」上——女兒把小馬寶莉卡帶到學校,老師發現後,沒收了卡,還找了李玲談話。

在李玲看來,這件事本身不是大事,重新提起來的時候,她的語氣也樂呵呵的。「本來小孩子買卡肯定要和同學交流,所以帶卡(去學校)我也知道」,但是那天丈夫反應激烈,「她爸爸生氣了」。

一直以來,在家裡,都是她扮白臉、丈夫扮紅臉,平時女兒做錯了什么小事,李玲一說「要告訴爸爸了」,女兒就會立刻老實下來。這次和我通電話,她認為是件有意義的事情:「我覺得這個卡的問題很嚴重,我就告訴她爸爸,說要接受一個很有價值的報道。她爸爸還說,要不要他也和你講幾句教育上的心得?」

「她爸爸管得嚴,但是少,平時只是比較重視她一些吃飯時的儀態什麼的,像學習和其他方面,就是我來管。」李玲描述當時的場面,「那天找完家長後,老師把卡還給了我們,爸爸當著她的面把那些卡全撕了,卡冊也扔了,說以後家裡不許再出現這個東西。本來她就害怕爸爸。」

「把她的卡都撕了,她什麼反應?」我問。

「肯定難受呀!」李玲回答,「但是過幾天就好了,其實這麼多年我們就打過她兩次。她爸爸是那種生氣會動手的人。」

去年上崗的深圳老師江勤告訴我,在他看來,那些格外沉迷小馬寶莉卡的學生,基本家長都存在或多或少的問題。他去年畢業,現在在一家公立小學做語文老師,兼任6年級某班的班主任。一個學期下來,沒收上來的小馬寶莉卡也攢了好幾盒,前段時間換辦公室,他一口氣把那些卡都扔掉了。

江勤說,沒收卡片最常見的場景,其實是學生之間相互舉報,比如女孩之間的小團體,還有男孩舉報女孩。有一次,他沒收了一整盒卡——從一個內向、木訥的女孩那裡,因為一個男學生對他說「老師!她帶了那麼大一盒卡」,江勤只好走到她面前,讓她「把東西拿出來」。

那個女孩總是呆呆的、很安靜,成績也不好,有時候江勤上課提問,非常簡單的問題,她也要猶豫很久才回答。江勤聽說過她家裡的一些瑣事:女孩父母離異、母親再婚,現在基本無人看管,零花錢都花在了買卡上。

除卻這件事,現在的日常教學工作中,江勤對小馬寶莉卡的處理一般是讓學生「當面撕掉」,這包含一些懲罰和不在意的成分。之前,他會把沒收的卡扔進垃圾桶,結果有學生去翻垃圾桶;後來他把卡收在辦公室,想著如果家長找就還回去,但基本沒有家長在乎。

類似的事情發生太多次,已經讓江勤感到有點疲憊,班主任本身工作繁重,他只好採取最簡單的方法。「你問我有沒有和他們交流過?沒有。我真的沒什麼心力做這些,有人舉報我就只能沒收。」

孩子們之間流行的東西一會兒一變,他必須要管。有一段時間他們迷上小水槍,在教室里打鬧,把不少東西弄濕了;4年級的時候,男生之間流行起煙卡,校門附近有小攤販兜售,第一次發現煙卡,他嚇了一跳;現在是小馬寶莉卡,他用粗暴的方式解決這一切。

在江勤工作的學校,學生們的一天大概這樣安排:早上8點到8點10分早讀,8點10分到25分去操場跑步或者做操,接下來是正常的40分鐘一節課,每個課間有10分鐘的休息時間,第2節課下課,要做課間操。

「我覺得不能稱為課間操,就是手部操,也是在教室里做。」江勤說,他基本不允許學生們在課間去操場踢足球,因為會耽擱回來上課的時間,而且一身臭汗。短暫的課間休息,大部分時候是男生女生各自聚成小堆,在座位上嘰嘰喳喳。

在江勤看來,學生們的生活稱得上豐富,他們有固定的、每天一節的體育課,放學後如果家長不能及時來接,可以自願參與社團課,還有編程教室、漫畫社、校園樂隊等等,各個節日有家長進校園,定期有讀書月、遊園會,過段時間還要外出秋遊。

「只是他們不太感興趣。」江勤說,「大部分學生還是更喜歡選那些輕鬆的社團課,比如看看電影、講講國學的,然後在教室角落說小話。」

還有「減負」的影響。如今,學校可以組織考試,了解學生的學習進度——這被稱為「綜合素質測評」——但不能把成績以任何形式透露給家長。「教育部是這樣規定的,現在6年級的學生,每天每科的作業也不應超過30分鐘。」江勤對我說,「但家長們總是會問成績,也總是希望加點作業。」

5

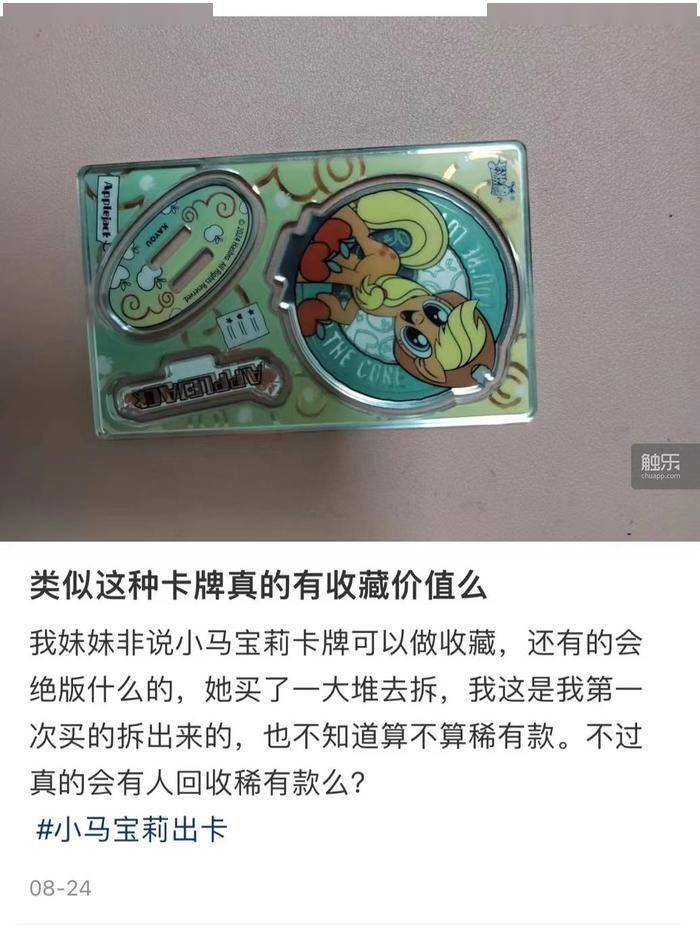

晚晚對沉迷小馬寶莉卡的妹妹有著不少迷惑,比如 「這種卡牌真的有收藏價值嗎」,但另一方面,她覺得,這種迷惑其實都能被歸結到「心理因素」——「哪怕沒有小馬寶莉卡,也會有別的。」

為了解決疑惑,晚晚在社交媒體上發帖討論

晚晚今年22歲,剛剛大學畢業,在老家工作,妹妹剛滿17周歲。前段時間放暑假,兩個人住在一起,她每天晚上下班幫妹妹取快遞,每次拆開都是小馬寶莉卡。

「她愛好太多了,Cosplay、周邊、小馬寶莉卡、Lolita,我那時候高中生活費(每月)一千二,大學也才一千五,她現在一個月兩千都不夠花。」晚晚說,之前也是出於這個原因,她們頻繁吵架,後來妹妹把她拉黑,兩個人有接近一整年的時間再沒聯繫,直到7月份,妹妹要轉學到她這邊讀書,兩個人才又說上話。

「一塊兒出去玩的時候,她帶我去實體店,我才知道有卡牌這種東西。」晚晚說。

在一部分媒體報道中,以及普遍的大眾觀感里,很多沉迷於買小馬寶莉卡的孩子都存在一定的心理問題。北京一家經營卡牌和二次元周邊的店主告訴我,在他的顧客群里,大部分都是未成年人,偶爾加上好友,很多小孩的朋友圈都是一些「看不懂的傷感的話」,有的還會有自殘的照片。

線下售賣小馬寶莉卡牌的店鋪,一般會同時出售其他ACG周邊

「她心理是有問題的,這我可以肯定。」晚晚對我說,她覺得,這和父母在妹妹10歲時離異密不可分——此前,妹妹一直是家裡最受寵愛的小孩,此後卻一下子失去了關注。「那個時候我在讀初中,也沒有人管她,後面有了手機,也可能是家裡人沒有陪伴吧,她就一直一直玩手機。」

「玩手機」很快變成了「沉迷手機」:從初中開始,妹妹就不太能和同學搞好關係,一度對晚晚說「不想在學校里念書了」;升高中換了新環境,也沒什麼好轉,前段時間,晚晚幫她辦了轉學手續,讓她搬到自己家一起生活,但沒什麼起色,妹妹還是只關心那些「虛擬的東西」,朋友只有網友。

「誰說都不管用,也不讀書、不寫作業,一不給她玩手機就發脾氣,大吵大叫的,日夜顛倒地玩,白天睡覺,晚上玩到(凌晨)四五點,飯也不太吃,錢都花在她所謂的愛好上了。」

「我覺得她這樣,父母的原因占了90%。」晚晚說,「也有一段時間,我覺得我們都很可憐,我高二的時候,過節親戚們聚在一塊兒,感覺我們兩個像外人。」

6

在「孩子沉迷小馬寶莉卡,我該怎麼辦」帖子的評論區里,我還看到了一個未成年人在求助。小蘇今年12歲,剛上初一,她說:「我妹妹背著我媽用自己的壓歲錢買了好多卡,都有幾百塊錢了,她讓我不要告訴媽媽,她跟我說,下次去買卡的時候給我買一盒……我作為姐姐,現在該怎麼辦啊?」她的妹妹剛滿10歲。

小蘇自己也喜歡買小馬寶莉卡,她的社交主頁有幾隻自己畫的小馬,顏色鮮亮,旁邊詳細地寫下了它們的設定。她告訴我,在學校里,她和同學之間的交流一般也圍繞著這些。「會聊一點關於小馬的(話題),也會炫耀自己抽到的卡。」

「我之前把卡冊帶去學校,就有很多人想看看我的卡,平時都沒有什麼人會注意到我,就幾個好朋友會和我玩。」小蘇說,「當時算是高興嗎?我也不太清楚,他們圍過來看看,很快就散了。」

她又說了一些苦惱,除了新學期的數學課聽不懂以外,還有關於社交的:「我的朋友不太多,他們說我情商低,不會說話。小時候我爸爸就去外地打工了,我和媽媽在一塊。我比較『社恐』。」

小蘇說,妹妹買卡的事情,她最後還是告訴了媽媽,讓她慶幸的是,媽媽並沒有生氣,只是教育了妹妹「以後花錢要有節制」,事情就了結了——雖然她覺得,妹妹太調皮了,媽媽的話大機率沒什麼效果。

而在李玲看來,現在,事情已經解決了。她告訴我,這段時間,她從社交平台上學習了其他家長分享的方法:和女兒商量,以後可以買卡,但必須是有條件的,比如幹家務、考試考個好成績等等,採用積分制度。

這次在直播間亂花的錢,要從女兒的壓歲錢里扣掉。自己犯的錯誤,需要自己承擔,她覺得這種教育十分正確,女兒也都一一答應。

丈夫毀掉女兒的卡冊後不久,李玲發現,女兒不知道什麼時候又有了一大本裝著小馬寶莉卡的卡冊。她問:「這個東西媽媽沒給你買過,是哪來的?」女兒說,是同學送的,同學的爸爸媽媽也不允許她玩小馬寶莉卡。得到這個回答後,李玲放下心來,心想,這應該是很多家長都會遇到的普遍問題。

「這本卡冊你可以放在桌子上,我們答應你以後繼續買卡了。」她對女兒說。

「但這次事情過後,她對小馬寶莉卡也沒那麼著迷了。」李玲高興地說,「現在那本卡冊就放在明面上,我們允許她玩,她自己卻也不太擺弄了。」

(文中受訪者均為化名。)