將軍崖岩畫

連雲港是史前考古的重要地區,通過國家、省、市文物部門進行的大規模考古調查成果豐碩,獲得考古界高度評價。在調查基礎上的發掘,確立了這裡擁有作為東夷文化起源地之一的古文化。連雲港地區古人類觀測天文和日月星辰崇拜的遺址較多,分布較廣泛,其中包括大賢莊、桃花澗、將軍崖岩畫等重要的星相岩畫。筆者曾參與對連雲港市境內大伊山、馬耳峰、馬陵山等地的新石器時代遺址周邊的多次調查,對先民留下的寶貴文化遺存進行解讀。

太陽石和其他星象圖岩畫

東磊太陽石位於東磊村和漁灣村中間的黃崖頂上,這裡因多黃色石頭陡崖而得名。當地的群眾將之稱為「摸忽頂」,也有人稱之為「姆河頂」,把「太陽石」稱為「姆河石」或「摸忽石」。

東磊太陽石岩畫

東磊太陽石岩畫長7.5米,寬2—4米,上窄下寬,呈「A」字形,向太陽升起的東方傾斜,上半部分向前伸出,高出地面1.3米。岩石平坦,在它的右上方,刻有兩個直徑為25厘米的圓圈,圓圈內刻有一些曲線,組成一個鳥形的圖案。鳥腹下面有3根短線和圓點。另有一個圓圈直徑為18厘米,圓圈外有向外放射形的短線21條,這顯然是一個太陽圖,在太陽圖的下方刻有7個排列很有規律的圓。在整個畫面上有好幾個棋盤狀的圖案,還有一些符號。太陽石朝地上的一面即它的背面,有5個連續的石窩。在太陽石前方的岩石下還刻有一串星星。太陽石附近還散布著一些巨大的石頭。

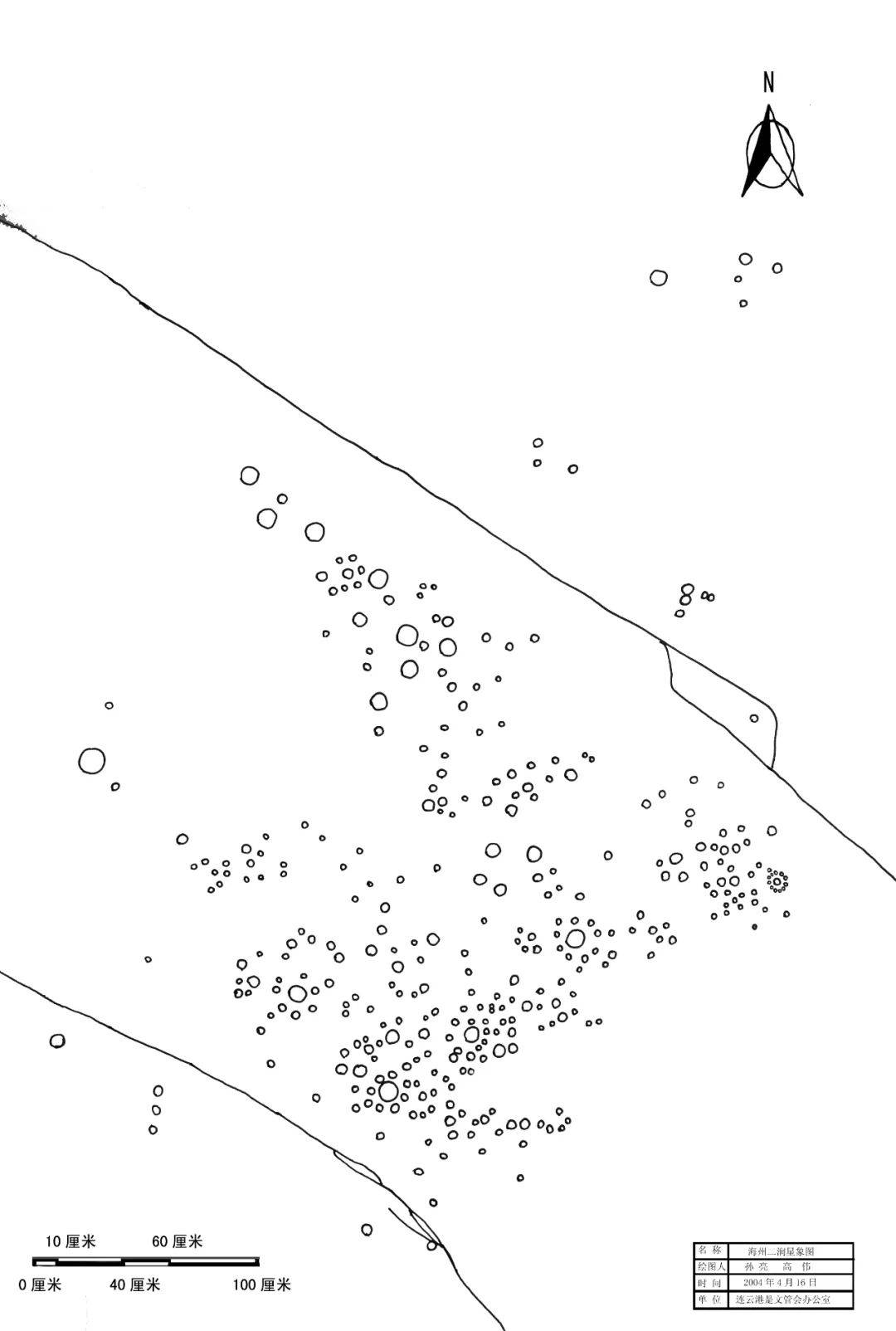

連雲港的星象圖岩畫主要分布在三大區域:一是灌雲縣大伊山石棺墓遺址的東南方向600米左右,有4處星象圖岩畫。其相隔不遠,3處比較簡單,1處(臥龍崗處)複雜、規模大,石窩的數量多達269個,石窩的大小一樣,製作工藝和造型一致,是用原始社會的石制生產工具磨製出來的。二是以海州馬耳峰山為中心的四周山坡上,一共有11處,主要是在山坡平坦的岩石上。在二澗和劉志州山周邊相對集中,有6處,其中二澗的一處規模大、數量多,石窩有346個之多,蜘蛛山處的出現了類似字體的符號。三是在馬陵山上的星象圖岩畫,它是在一個丘陵上,分布有20餘處,在地表裸露出的不大的岩石上磨刻大小不等的石窩。

星象圖岩畫的製作特點鮮明。石刻岩畫可分為磨刻、敲刻和劃刻3種,一般來說,磨刻時代較早。法國考古學家格·弗拉曼經過對北部非洲岩畫刻紋和表層的研究認為,早期的岩畫是用石錘和一種細磨光、1厘米寬、V字形的質地堅硬的石器工具,在岩石上刻畫出一些不規則、斷斷續續的輪廓線,然後用濕潤的砂子或專門磨製的堅硬石頭磨光而成。可以推測,新石器時代,在金屬工具還沒有出現的情況下,原始先民製作岩畫一般採用原始磨刻手法,用石斧、石錛等一般石器在岩石上磨刻出圖象。由於工具特別,新石器時代的岩畫也就具有一定時代特徵,一般磨製圖案的線條斷截面呈撇口狀的「∪」字型或圓底的「V」字型。當金屬工具出現後,出現了鑿刻和雕刻兩種手法,它們圖案線條的特點為斷截面底部呈尖狀或平底狀的「V」字型和「槽口狀」。在連雲港發現的這些星象圖岩畫,製作工藝都屬於磨製,石穴內壁光滑,其斷截面呈撇口狀的「∪」字型或圓底的「V」字型。

觀察星象圖岩畫與周邊遺址關係,對10餘處星象圖的調查發現,它們有一個相似的地方,就是和新石器時代遺址是相連的,是原始先民遺留下來的遺蹟。不同的聚落選擇相近的地理位置,建立自己的星雲崇拜的祭祀場所。從星象圖岩畫的規模大小看,這些星象圖岩畫也有一定等級,這和遺址的大小或祭祀活動有一定的關係。

大伊山石棺葬遺址與星象圖

大伊山位於灌雲縣城北2公里,北距連雲港市中心33公里、黃海燕尾港42公里,是蘇北黃淮地區的一座海拔226.7米的孤山。此地接近魯南,是南北氣候交匯區、黃河流域與淮河流域交匯區,也是海岱歷史文化交匯區。大伊山石棺墓周圍分布著新石器時代不同時期、不同類型的文化遺址13處。以大伊山為中心的周邊30平方公里範圍內,調查發現4處星象圖岩畫。其中,臥龍崗星象圖岩畫位於大伊山東南坡,東南距大伊山新石器時代石棺葬遺址300米。該星象圖磨刻在橫跨老龍澗的平坦大石頭上,整個畫面由269個大小不同的石窩組合而成。岩畫按相對集中分為三部分,每一部分都以幾個相對大的石窩為中心,中間一個大的,四周一圈7—9個小的構成一個完整的圖案。這些石窩直徑最大為25厘米,最小為2厘米。

大伊山星象圖

以上4處星象圖岩畫附近挖掘的史前石器均為磨製,少數有打制痕跡,器種有斧、錛、研磨器等。陶器以夾砂紅褐陶、泥質紅陶為主,均為手制。常見的器種有釜、鼎、缽等。大伊山石棺墓是海岱歷史文化區早期新石器時代文化的墓地。石棺墓又稱石板墓,在中國分布於東北、北方、西北、西南、台灣等地。世界上許多民族古代也有這種使用石材作為葬具的風俗,在日本、朝鮮、蒙古均有發現。大伊山石棺墓距今6500年,是中國年代最早的石棺墓,也是迄今發現東夷族最早的文化遺存。另外從隨葬品的多少、石棺用料厚薄區別不明顯來看,該遺址應屬於生產力水平比較低下、氏族成員之間沒有明顯貧富尊卑差別的母系氏族社會時期。母系氏族社會時期是原始社會的早期階段。當時隨著氏族的發展和繁榮,每個氏族都有自己的公共墓地,氏族裡的成員根據他們共同的社會意識(包括風尚習俗、宗教信仰)制定出一定的埋葬形式,因此從那個時候起就產生了嚴格的葬制。在大伊山石棺墓中,人們採用的是石板鑲砌成棺的葬具、頭東腳西的仰身直肢葬式、紅陶缽蓋面的葬俗等喪葬制度。其中,用主要食器紅陶缽覆蓋在死者頭部,底部則敲打出一個小洞,表示「魂氣歸於天」,是當時原始宗教在物質上的一種表現。這種特殊葬俗在連雲港市的二澗村和大村、常州市圩墩、蘇州市草鞋山以及日本的大阪國府遺址等地都有發現,而以大伊山年代最早。

對史前星象圖的猜想和解讀

星象圖岩畫在連雲港地區分布較為廣泛,有時淺刻在石面上,有時磨刻得很深,十分光滑。排列方式各式各樣,或排列成行,或連成環狀,或散漫一片就像漫天星斗一樣。這種石窩形的星象圖岩畫,在其他文獻中有的稱之為「杯狀坑」或「杯狀小凹穴」。它是世界岩畫的主題之一,廣泛見於世界各地岩畫。

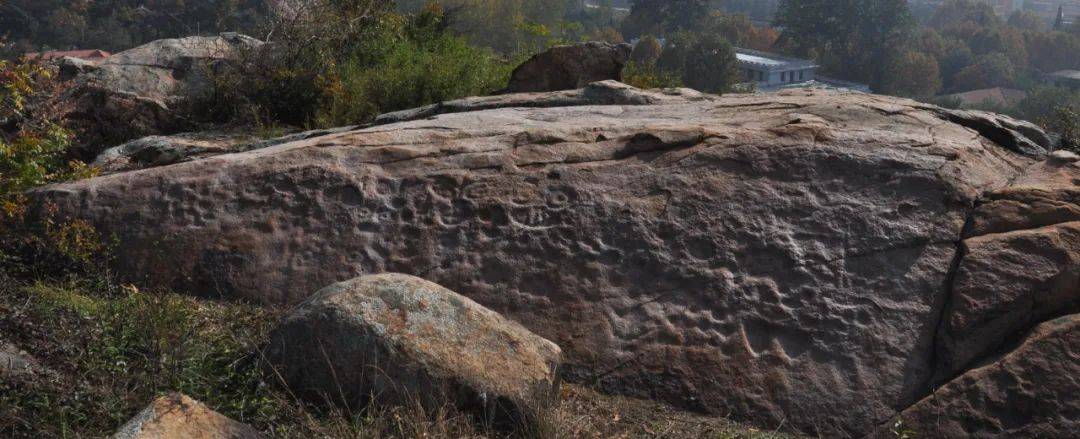

位於連雲港桃花澗景區內的將軍崖岩畫

關於這種星象圖岩畫的含義,有各種各樣的解讀,有一個共同的看法是,群集在一起的這種杯狀的凹穴幾乎都和宗教祭祀場所的中心地帶有關。瑞士考古學家F.Trayou認為,那些有著杯狀凹穴的石板很顯然是祭壇,其中有的杯狀凹穴可能用於盛酒或其他祭品。前蘇聯考古學家A.N.奧克拉德尼科夫等人認為,「在古代東方宗教中,特別是在古代及後來的印度宗教中,以及在古代中國的祭祀雕像中,這種凹坑到處與崇拜母親——土地的多產有關,這種生孩子的母親的標誌,象徵整個生命的開始。」「這種圓穴在語義學方面還有一個意義,即同太陽生命力的思想有關的太陽涵義。」前蘇聯學者E.A.奧克拉德尼科娃在《北美太平洋沿岸和西伯利亞的岩畫》中說,無論是北美太平洋沿岸,還是在西伯利亞,都是用杯狀凹坑鼓舞多產,即將它視作女陰的符號。在美洲西北岸南部加利福尼亞印第安人那裡,在生小孩之前,丈夫要在山上舉行祈禱,並在山上製作杯狀凹坑,祈求繁殖。如此看來,世界許多地區出現這類題材,是作為生殖崇拜的象徵符號而存在的。

這種符號的破釋,對了解古代人類心態具有重要價值。歐洲學者對這種象徵符號的研究在19世紀初便已開始。由於杯狀凹坑分布廣,又以各種方式出現,情況尤為複雜,研究起來很困難。況且當時人類活動實況無法重演,埋藏在先民內心深處的意識也不能具體浮現,杯狀凹坑的寓意,似乎早已消失在漫長的史前長河之中了。

海州二澗星象圖

(圖片由本文作者及大伊山旅遊度假區管理辦公室、雲台山景區管委會提供)