廣州博物館

鎮海樓展區

惜今閣

印刷文物展

中國雕版

刊

刻

在國慶黃金周期間

大家都花費了多少人民幣?

廣博君先自爆——分文未花(bushi)

想必各位在出行中優先使用的是微信、支付寶等移動支付方式,紙幣已鮮少使用。但是,紙幣曾經也是為了便於攜帶而誕生,中國更是世界上最早使用紙幣的國家。一張小小的紙幣,卻設計巧妙,圖文並茂,信息量豐富,如果沒有深厚的歷史文化背景和先進的雕版印刷術,紙幣是根本不可能做到的。

在廣州博物館新展「刊·刻——中國雕版印刷文物展」中,便展示了從宋至清的紙幣印刷品及銅版雕版。今天,我們來一起了解各朝代的紙幣,避免穿越回古代後不認識鈔票。就......萬一穿越了呢?

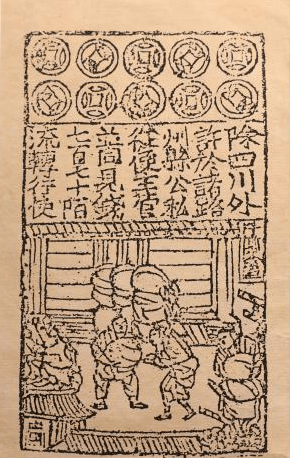

北宋時期的雕版印刷工藝、技術日趨成熟,應用領域廣泛,恰恰滿足了攜帶方便且能大量複製的要求。於是,紙幣便應運而生,北宋時期的交子就是是中國最早紙幣。北宋初期,在今天四川成都地區,為解決鐵錢攜帶不便等問題,有商家設立交子鋪戶,開出的兌換券即交子,也稱私交子。而後,政府指定專由十六家富商聯保特許經營發行交子。在天聖元年,北宋朝廷設立益州交子務,交子的發行權轉移到政府手中,由政府發行,也稱官交子。

交子

「刊·刻——中國雕版印刷文物展」展出

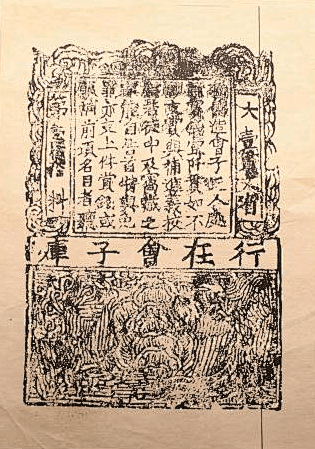

雕版印刷為紙幣批量化生產提供了技術支持。兩宋時期是中國曆朝歷代銅錢發行量最多的朝代,但因為邊境貿易和海外貿易發達,所以,銅錢外流問題十分嚴重,到了南宋尤其厲害,導致流通領域中的金屬鑄幣的數量遠遠無法滿足商業發展的需要。有了北宋時期交子的印製、發行和管理經驗,南宋時期就發明了「會子」,作為金屬鑄幣的代用幣參與流通。

會子

「刊·刻——中國雕版印刷文物展」展出

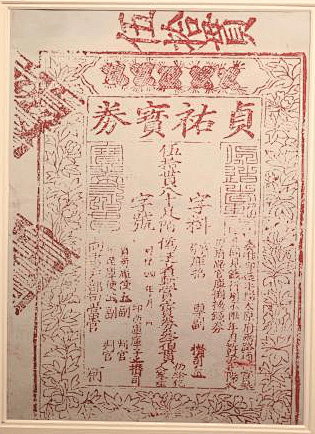

金朝統治者最初亦借鑑宋代紙幣分界法規定,以七年為限,到期兌換新鈔。金章宗即位後取消交鈔七年為界的流通時限,制定殘損鈔兌換方法,令交鈔成為無限期流通貨幣。此時的交鈔仍實行地區性管理,但到了泰和年間,由於交鈔流通地域性的打破,其無限制發行的道路被徹底打通,最後的結果是交鈔1貫僅僅值銅錢1文,貶值的趨勢已是無可挽回。1215年,為了挽救交鈔的巨貶之勢,改交鈔名為「貞祐寶券」。

貞祐寶券

「刊·刻——中國雕版印刷文物展」展出

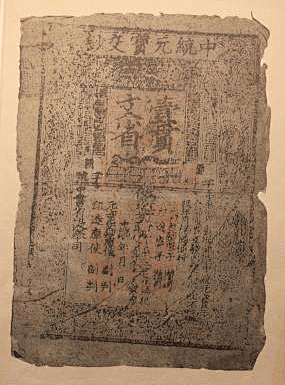

因金銀銅等金屬貨幣不便攜帶,元統治者十分重視紙幣的印造與發行,積極推動紙幣大規模印製。元世祖1260年,發行以絲為本的交鈔,並進一步推出中統元寶交鈔,統一幣制,紙幣逐漸滲入到社會生活中的方方面面。元代紙幣印刷沿用宋金兩代技術,雕刻單版黑墨印刷,再通過正背兩面印紅色官印來進行防偽,正背兩面的左上方還分別蓋有黑色的騎縫印,這種紙幣已與現代的鈔票別無二致。中統元寶交鈔,是中國現存的最早由官方正式印刷發行的紙幣實物。

中統元寶交鈔

「刊·刻——中國雕版印刷文物展」展出

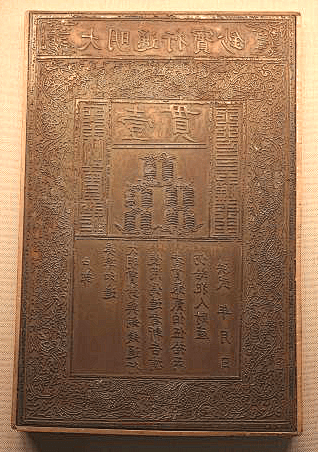

明朝建立初期,剛剛結束元末的連年戰亂,社會生產停滯,各地銅礦也處停產狀態,鑄錢都不夠用,而且當時的社會,幣制混亂,多種貨幣並行流通,甚至還有許多私制的假幣。此時亟需統一的貨幣,來展示新朝氣象。洪武七年(1374年),朱元璋下旨設置寶鈔提舉司,作為紙幣的發行、製作機構。第二年「詔中書省造大明寶鈔,命民間通行」,下圖為大明寶鈔銅版,大明寶鈔高一尺、廣六寸,是中國當之無愧的票幅之最。

「大明寶鈔」銅版

「刊·刻——中國雕版印刷文物展」展出

清代使用的則是官票。「鈔票」一詞的由來其實就和清代發行的錢幣有關。清代咸豐年間發行的以銅錢為單位的大清寶鈔和以銀兩為單位的戶部官票,合稱「鈔票」,鈔票稱謂也流傳至今。中國的紙幣印刷,從交子發展到官票,版面圖案設計和印製工藝都有較大改進,戶部官票面值設定有一兩、三兩、五兩、十兩和五十兩。下圖展品為五十兩,左側邊緣蓋紅色騎縫印,下有花押,四周有雲龍紋飾,並且此時的官票已經加上細纖維絲,以增強紙幣的防偽性。

官票

「刊·刻——中國雕版印刷文物展」展出

如果你也對「鈔票」感興趣,不妨抓住國慶黃金周尾巴,到廣州博物館參觀「刊·刻——中國雕版印刷文物展」,一睹古代鈔票的面貌。