美國作家海倫·凱勒在《假如給我三天光明》一書中寫道,如果擁有三天光明,她會選擇一天去博物館,「這一天,我將向世界,向過去和現在的世界匆忙瞥一眼。我想看看人類進步的奇觀,那變化無窮的萬古千年。這麼多的年代,怎麼能被壓縮成一天呢?當然是通過博物館。」

博物館是古今文明集大成之地,它凝結了人類的智慧,存放著人類文明的見證物。在博物館,人類文明被高度濃縮。

2007年,國際博物館協會重新修訂了「博物館」的定義,將實現教育職能提到首位——它承載有重要的文化使命與社會責任。

風氣之下,博物館改變了往日嚴肅的學術氣質,逐漸以社群文化服務者的親和姿態面向公眾,無論在設計理念、分眾化管理、展覽性質與類別方面,還是在活動互動形式方面,都不再高高在上。

與此同時,人們不斷走進博物館,在那裡,遍覽珍貴的藝術品,感受文物之美,加深對文明和歷史的認知,並理解現在的世界……時至今日,人們對於博物館的興趣與熱情似乎超過任何一個時期,可以說,參觀博物館成為一種新的生活方式與文化時尚。

在寧夏,有哪些值得一看的博物館,它們有怎樣的歷史與現在,又擁有哪些珍稀寶貝,本期開始,我們帶您逛逛寧夏的博物館。

寧夏固原博物館:千年固原 華彩萬象

攝影/辛怡麗

寧夏固原博物館是一座綜合性省級博物館,為國家一級博物館。

其前身是固原縣文物工作站,始建於1983年,1988年9月25日落成開放。

該館占地面積28000多平方米,建築面積11000多平方米,陳列大樓為四角攢尖寶剎式仿唐結構建築,面積為4587.3平方米。

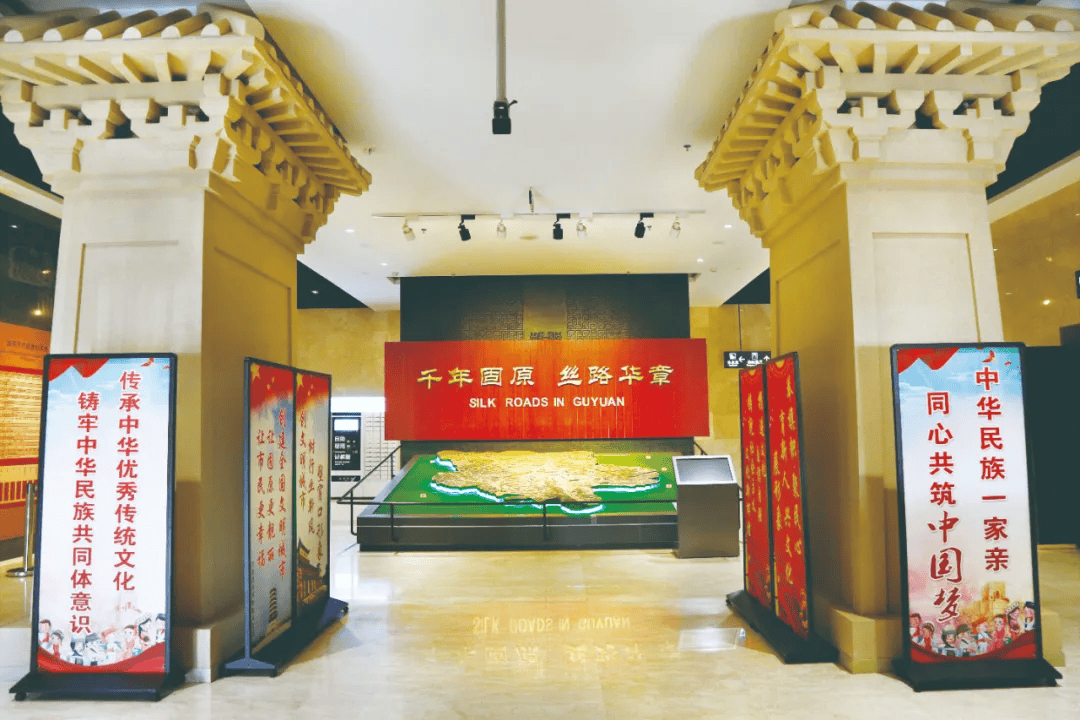

寧夏固原博物館

展館大廳

寧夏固原博物館現藏文物2萬多件/組,其中國家一級文物123件/組(國寶3件)、二級文物2008件/組、三級文物3816件/組。現有展覽由基本陳列「千年固原絲路華章」、古墓館、石刻館、「隱形將軍韓練成」專題展和臨時展組成。其中「千年固原 絲路華章」陳列於2016年完成提升改造,2017年5月18日,該陳列榮獲「第十四屆(2016年度)全國博物館十大陳列展覽精品推介精品獎」。

寧夏固原博物館現為全國文明單位、全國愛國主義教育示範基地、國家4A級旅遊景區、全國中小學生研學實踐教育基地、自治區國防教育基地、自治區首批學校思想政治理論課實踐研修基地。

四大館陳,精彩各異

「千年固原 絲路華章」陳列精選了固原本地出土的2280件(組)珍貴文物,展現了從新石器時代到明清的發展歷史。展覽將固原通史與絲路主題有機結合,將考古發現與文獻記載互為印證,充分反映了古代固原歷史發展的脈絡,使絲綢之路在固原的發展軌跡有了多方位、多角度的展現,固原歷史文化呈現的多樣性、地域性和民族性得以凸顯。

「千年固原 絲路華章」陳列

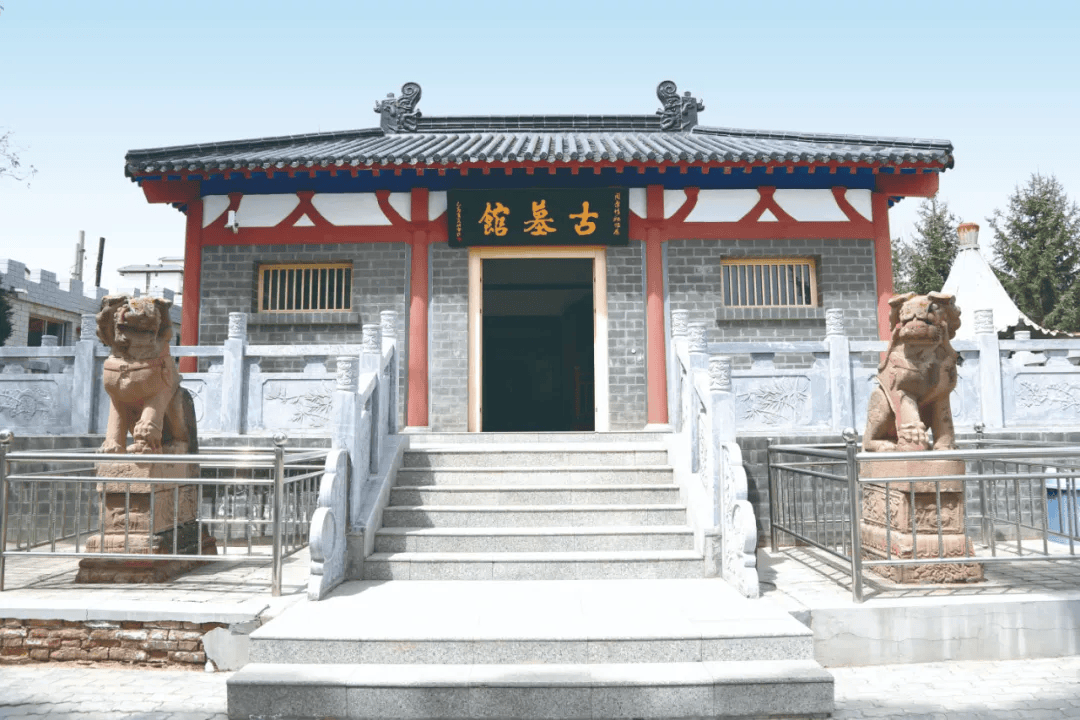

古墓館坐落在主展廳南側,為「E」字形長廊與方亭構成的仿古建築,建築面積為1755平方米。該館按照1:1比例復原了本地西周到元代的9座墓葬,讓觀眾身臨其境感受不同歷史時期的墓葬形制和喪葬習俗,了解各個歷史時期喪葬文化的異同。

古墓館

石刻館為迴廊式仿古建築,坐落在主展廳北側,建築面積為1480平方米。館內陳列有宋代東山寨修城記、清代吳大澂三關口築路碑、董福祥故里碑、豁免派買糧碑等32件碑刻,是集歷史記載、史料價值、書法藝術於一體的綜合性藝術石刻展館。

石刻館

「隱形將軍韓練成」專題展,展出韓練成遺物共計117件組,包括毛澤東、周恩來、劉少奇的任命書和軍事用品、早年報刊、書信、證件、衣帽、歷史照片、紀念品等大量珍貴的實物資料,展覽以實物、圖片、文字、輔助展品的形式,生動地再現了韓練成堅守信仰和追尋光明的一生。

「隱形將軍韓練成」專題展

交流互動,傳承文化

寧夏固原博物館在做好基本陳列展示的同時,還通過「引進來 走出去」的模式,與其他各省博物館、文博機構、高校、地方政府機構等單位聯合舉辦各類主題展覽。定期引進一些高質量的臨時展覽,豐富博物館的展陳體系,拓寬服務領域,如「山西出土玉器精品展」「史前記憶——寧夏岩畫特展」等。同時聯合國內其他博物館(院)一起在韓國舉辦了「絲綢之路大文明展」,在浙江、瀋陽、大連等地舉辦了「絲綢之路——大西北遺珍展」,在大連、昆明、邯鄲、安陽等地舉辦了「青銅之路——寧夏固原春秋戰國時期北方系青銅文化特展」等,該展還入選2016年度國家文物局「弘揚優秀傳統文化 培育社會主義核心價值觀」主題展覽項目。

「到世界找敦煌——敦煌流失海外文物複製展」在寧夏固原博物館展出

「博物館裡過大年」活動

與此同時,寧夏固原博物館不斷創新社會教育活動內容和方式,針對舉辦的臨時展覽和傳統節日,積極與多家學校聯合,開展了玉器知識專題講座、「妙筆生花展情思——玉器紋飾設計比賽」、「我手中的彩繪陶俑」、「絲綢之路固原段」戶外體驗活動、「傳承文化、共享文明」寧夏岩畫專題講座、岩畫拓片體驗、「頑石通靈——石上彩繪」比賽、「世界遺產在我身邊」專題講座、「我對世界遺產說……」主題演講比賽、「人間魯迅」手抄報比賽、文化助殘公益活動、「感受歷史·分享快樂——六一兒童節暨端午節親子互動活動」、「傳承文化·祈願中秋」互動活動、「感悟漢字深厚底蘊、弘揚中華傳統文明」文物漢字聽寫比賽、「我們身邊的文化——傳統文化系列宣講課」等活動。這些活動的開展發揮了博物館引導和教育的作用,吸引更多的觀眾走進博物館、享受博物館文化。

邁向「數字化」,文物「活起來」

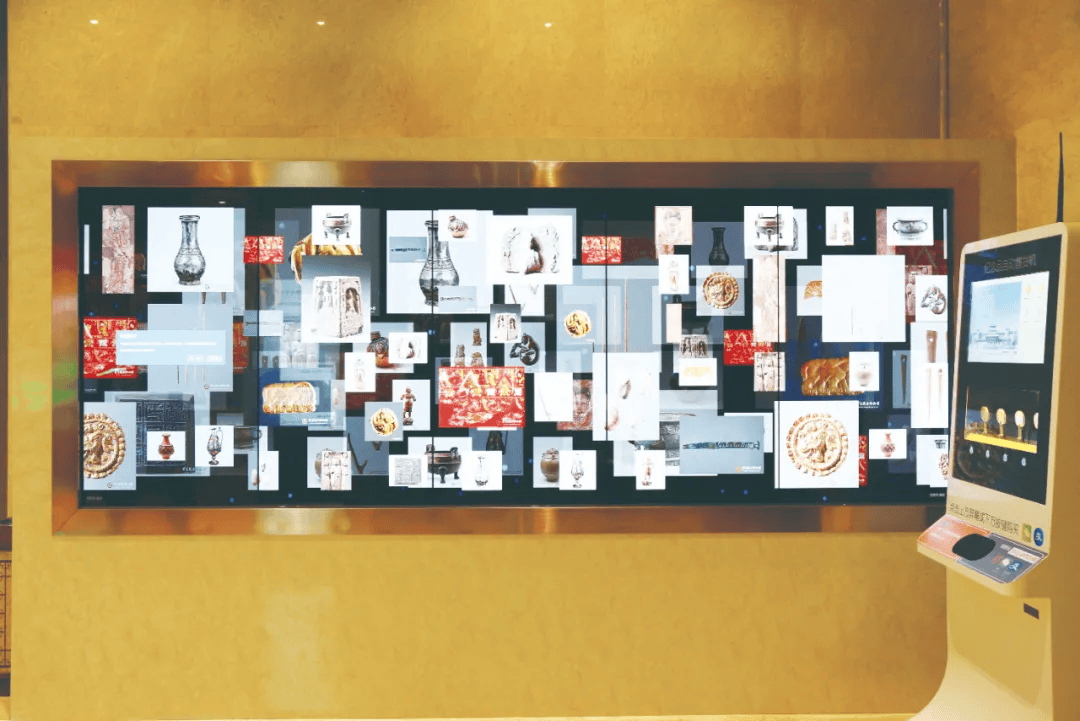

為推進智慧博物館的建設,有效提高文物的數字保護利用水平,寧夏固原博物館於2019年實施了《寧夏固原博物館珍貴文物數字化保護》項目。在該項目中搭建了智慧管理基礎平台、文物數字化館藏管理平台和文物無損檢測分析管理平台。

文物數字化館藏管理平台的搭建,有效提高了該館文物數字化管理水平。為規範藏品資料庫的採集和使用、確保藏品資料庫的安全完整,該館根據藏品資料庫的設計框架,制定了《寧夏固原博物館藏品資料庫登錄管理制度》。2021年度完成了321件文物的3D數字化採集工作並錄入藏品管理系統,同時完成了7000件館藏文物基本信息數據製作及藏品管理系統錄入工作。

寧夏固原博物館智慧螢幕

近幾年,寧夏固原博物館不斷完善和擴展本館官網的服務內容,使館藏文物的數字資源、研究成果狀態和館內活動動態得到更好地展示,讓觀眾參觀瀏覽博物館相關主題介紹內容更加方便,同時也便於遊客在網上觀展、欣賞文物,並通過論壇分享自身的參觀體會,使館內管理人員及時了解觀眾在參觀遊覽時發現的不足之處,及時做出調整,真正實現博物館文化的共建共享。

為使觀眾能夠在官網上瀏覽到館藏文物,該館在官方網站上設置了文物藏品模塊,觀眾可查詢到85件珍貴文物的高清照片和文字說明。目前,寧夏固原博物館累計公開藏品信息數量為10385件(組)。

為更好地服務公眾,該館開通了寧夏固原博物館微信公眾號,展示內容和官方網站內容一致。觀眾可通過微信公眾號在線瀏覽,及時了解博物館的工作動態。

文物修復的今與昔

寧夏固原博物館建館前身為文物工作站,從那時起就陸續開展了文物保護修復工作,如聘請文物修復專家胡繼高對北魏漆棺畫進行保護修復、聘請徐毓明對北周李賢墓出土的無地仗層壁畫的指導性修復等。建館後,保護修復工作由於資金和技術等因素未全面開展,只是陸陸續續對部分急需外展的文物聘請專家進行修復。

2003年,寧夏固原博物館成立了文物保護部,主要承擔本館及固原地區市、縣文管所的文物保護修復工作。近年來,申報並承擔的國家重點保護修復項目有「館藏青銅器本體保護修復」「館藏彩繪陶俑修複本體保護修復」「館藏北魏漆棺畫綜合保護」「館藏唐梁元珍墓壁畫本體保護」「館藏隋史射勿墓壁畫保護修復」等項目。

對青銅器進行保護修復

2020年年底,寧夏固原博物館與西北大學文物文化遺產學院簽署了共建教學科研實習基地合作備忘錄,雙方充分發揮學院和博物館的各自優勢,通過聯合修復文物的形式開展合作,一方面為大學生提供了從事相關專業工作的實踐平台,培養一批富有創新意識、具有較強實踐經驗能力的應用型文物保護修復人才。另一方面也可藉助高校在教學科研、人才培養方面的優勢,為寧夏固原博物館提供人員培訓等方面的師資支持,對本館修復工作人員不足的情況也能有所補充。

為加強文物科技保護力度,寧夏固原博物館在不斷加大文物科技保護人才隊伍培養的同時,2008年投入資金34萬元,完成了文物科技保護修復實驗室的初步建設。目前本館擁有獨立且具有一定規模和設備的藏品保護修復場所,包括修復操作室、試劑藥品存放室、儀器室、化學實驗室及攝影檔案室等,面積達300平方米以上,配備修復設備、檢測、環境檢測儀器50多台。

修復前後的壁畫

目前,寧夏固原博物館保護修復的文物以青銅器、陶器、彩繪陶俑、壁畫等為主,並在此方面具有較強的研究基礎及保護修復能力。同時,能夠針對重點發展方向,承擔對文物保護修復技術的研發、文物本體的保護修復、保護方案編制、保護修復資料庫建設、保護修復檔案的建立、保護修復技術標準的制定、保護修復技術的成果推廣、文物的日常養護、文物環境監測等方面的工作任務。

(文字和部分圖片由寧夏固原博物館提供)

來源:寧夏畫報

寧夏固原博物館歡迎您