又是一年一度的七夕節,電商平台又要開始各種「中國情人節」大促銷了。牛郎織女也要鵲橋相會了,等等,其實我們從小學到的牛郎偷衣引得織女傾心的故事它不對勁?!那真實的故事是怎樣的呢?螢幕前的你,有沒有對象陪著過節呢?其實沒有也沒事兒,畢竟七夕它壓根兒就不是情侶過的節!

七夕起源:與愛情無關,原是祭祀織女星

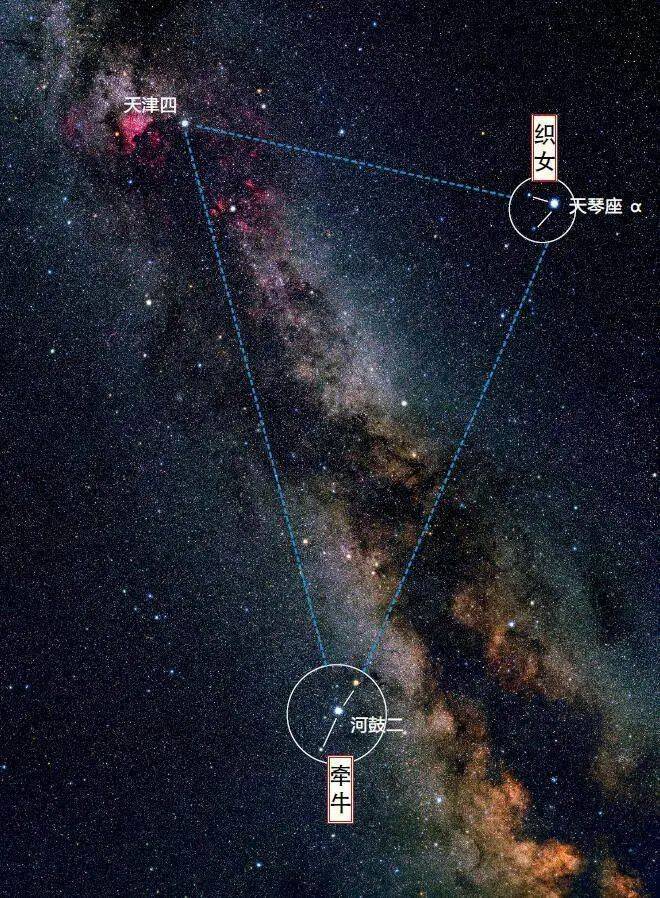

七夕節最早源於七月初七祭祀織女,而祭祀的由來則是牽牛星和織女星的傳說。二星也象徵著農業和家庭手工業,其中的織女星,西方稱之為天琴座α,是北半球第二明亮的恆星,它距地球只有25.3光年。每年夏曆七月,織女星升到天頂最高處,正好位於在人們的頭頂,此時人間的織女們也要開始紡線織布、準備寒衣了,這沒準就是織女星得名的由來。

在中國神話中,織女為天帝孫女,所以織女星也稱「天孫」。而織女星在銀河的西邊,銀河的東岸則是與織女星相對的牽牛星,在中國也叫「河鼓二」。西方稱之為天鷹座α,同樣是一顆非常明亮的恆星。由於織女星和牽牛星在夜空中都很顯眼,而且幾乎總是隔銀河相對,二者便被古人組合起來觀象授時,成為一對固定觀察對象。

早在《詩經·大東》中就有「跂彼織女,終日七襄……睆彼牽牛,不以服葙」的詩句。《漢書·律曆志》則提到:「織女之紀,指牽牛之初,以紀日月,故曰星紀」。而牛郎織女故事的出現,也很明顯是由天象引申而來——古人在夜晚從地上仰望天空,看到牽牛星與織女星好像在互相追逐,但永遠也追不上。先民便把人間的愛情悲劇,擬人化投射到星星上,寫出了牛郎與織女相愛,但卻被迫分居銀河兩岸的故事。

1975年12月,在湖北省雲夢縣城關睡虎地,出土了一批珍貴的秦代竹簡。其中就出現了「戊申、己酉,牽牛以取織女,而不果」的內容,這暗示最晚戰國末期,牽牛星和織女星已經被視作一對神仙夫妻,並且有著愛情悲劇。也正因如此,中國古代一般把七夕視為不宜婚嫁的日子。

七夕演變:從祭祀到女兒節

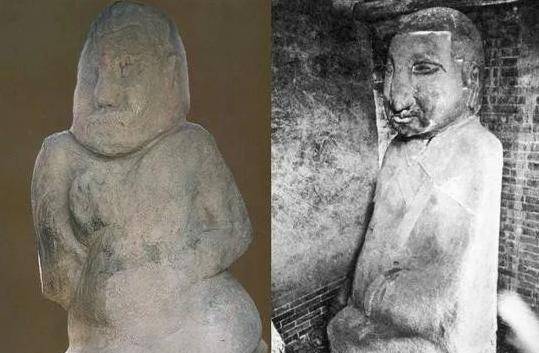

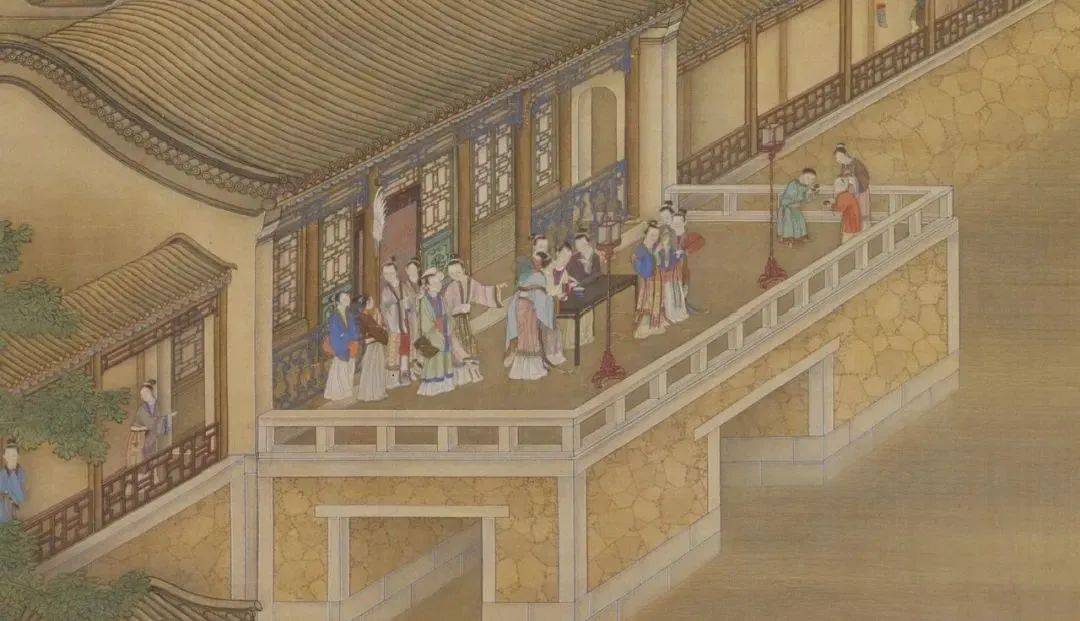

到了漢代,七夕鵲橋相會的設定開始成形。東漢應劭的《風俗通義》里,已出現「織女七夕當渡河,使鵲為橋」的情節。漢武帝劉徹在長安開鑿昆明池時,還於昆明池東西兩岸,雕刻出牛郎織女兩尊石雕,這兩尊石像至今還在西安,廣受供奉。隨著牛郎織女神話的傳播,漢代出現了七夕乞巧的習俗:「漢彩女常以七月七日穿七孔針於開襟樓,人俱習之」——女性會在這一天向織女祭祀祈禱,希望能被賜予巧慧。七夕祭祀織女十分熱鬧歡騰,變成一個新節日也就順理成章了。由於乞巧通常禁止男性參加,七夕自然也就成了女性節日。女孩子們會在這天穿上盛裝,一起歡聚,遊樂嬉鬧。

著名的漢樂府《孔雀東南飛》中,就提到「初七及下九,嬉戲莫相忘」。意思是說:「每當七夕之夜和每月的十九日,玩耍時千萬不要把我忘。」很多地方的民間傳說,還認為七夕這天在瓜棚下仔細聽,就能聽到牛郎織女約會時說話的聲音。

古代七夕乞巧的活動繁多而盛大,最常見的乞巧方式是穿針乞巧。此外還有頗具博物風情的「喜蛛應巧」,主要內容是抓蜘蛛:南朝的風俗是將祭祀織女的瓜果放於庭中,有喜蛛於瓜上結網,就表示織女會賜給瓜的主人巧慧。唐代則是捉蜘蛛於小盒中,第二天打開,看誰盒子裡的蜘蛛網最密,密者巧多,稀者巧少;宋朝則是「七夕以小蜘蛛安盒子內,次日看之,若網圓正謂之得巧。」

七夕節發展到宋明,乾脆就被叫成了「女兒節」,成為以女性為核心的重大節日。宋朝市井繁榮,七夕放假一天,街市徹夜狂歡,女孩子們完成乞巧活動後,就會去夜市上逛街賞燈。《東京夢華錄》就記載了北宋開封城中的七夕盛況:「七夕前三五日,車馬盈市,羅綺滿街,旋折未開荷花,都人善假做雙頭蓮,取玩一時,提攜而歸,路人往往嗟愛。又小兒須買新荷葉執之,蓋效顰磨喝樂。兒童輩特地新妝,競夸鮮麗。至初六日、七日晚,貴家多結彩樓於庭,謂之乞巧樓。」

而男性雖然禁止參與祭祀織女,但這天也有活要干:必須曬衣服和曬書。早在東漢後期的《四民月令》,就提到「(七月)可合藥丸及蜀漆丸,曝經書及衣裳」,到魏晉時期便固定為七月初七曬書。傳說司馬懿裝病被曹操發現,就是因為這個習俗:七月初七家裡曬書,忽然下暴雨,愛書如命的司馬懿,狂奔而起前去收書,暴露了自己沒有生病。

牛郎織女:從恩愛夫妻到偷衣情緣

至於牛郎織女為什麼會分居銀河兩側,目前能看到的最早解釋,出自南朝任昉所著《述異記》:「大河之東,有美女麗人,乃天帝之子,機杼女工,年年勞役,織成雲霧絹縑之衣,辛苦殊無歡悅,容貌不暇整理,天帝憐其獨處,嫁與河西牽牛為妻,自此即廢杼織之功,貪歡不歸。帝怒,責歸河東,一年一度相會。」大意是說,織女星神因為忙著工作,天天都很辛苦,加班加到披頭散髮。天帝知道後非常心疼,就親自選了位好女婿牽牛星神(這版神話里織女是天帝的子輩)。結果沒想到兩神結婚後,竟然過於恩愛而荒廢了神職工作。天帝很生氣,下令二者分居銀河兩岸,一年只許見一面。

南北朝以後到宋明,牛郎織女因恩愛耽誤神職而被分開,一直都是最主流傳說版本。不過宋代《太平御覽》引用《荊楚歲時記》時,還記錄了另一個「非主流」版本:「牽牛娶織女,取天帝錢二萬備禮,久而不還,被驅在營室是也」。這個版本實在槽多無口:牛郎想娶織女,卻去找天帝借錢——你要娶我女兒\孫女,為啥還要找我借錢?更讓人吐槽的是,天帝還真借了兩萬錢給牛郎。但因為牛郎一直沒還錢,就被天帝趕到河東去了。這也是「牛郎家貧」這一設定的最早出處。但此時牛郎依然是星神,整個故事裡也完全沒有王母。

明代是我國小說發展的黃金時期,牛郎織女的傳說也被寫成了中篇小說《新刻全像牛郎織女傳》。從周朝一直到明朝,所有版本的牛郎織女神話里都沒有偷衣服。清代中後期,京劇發展成熟,戲曲行業進入繁榮時代,眾多神話故事也被改編成戲曲,其中就包括牛郎織女。

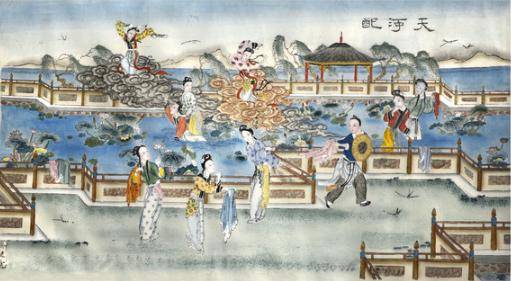

不過最開始,這只是戲班七夕演出時的節令劇目,情節頗為簡單,內容與神話大體一致。然而到了清朝末年民國初年,出現了一出影響頗大的京戲《天河配》。從名字就能看出,這齣戲借鑑了「天仙配」——也就是孝子董永賣身葬父感動天女下凡的故事。戲中的牛郎也徹底失去了星神身份,成了一個和董永一樣的貧困單身漢。

當時戲曲行業競爭激烈魚龍混雜,一些戲班為了吸眼球,經常會故意添加香艷甚至低俗橋段,還出現過「比基尼京戲」版的《封神榜》。而新版本的《天河配》中,也特意添加了仙女洗澡和牛郎偷衣的劇情,還將西洋舞改編成仙女浴舞,作為開場噱頭。結果新版《天河配》受到市場歡迎,引得各大劇院和地方戲紛紛效仿,甚至連京劇大師梅蘭芳都曾參演。

從此原版《天河配》被取代,而「窮漢牛郎偷窺竊衣引得仙女下嫁」的故事,則隨著新版的大範圍演出,變得越發深入人心。等到新中國成立後,教育家葉聖陶又根據這些低俗戲曲,寫成了後來收入教科書的「牛郎織女」。

七夕現狀:情人節還是女兒節?

而七夕「女兒節」的習俗、內涵,近幾十年也和原版的正常神話一起,逐漸被人淡忘消逝,反倒是多出來個「中國情人節」的名頭。以史實而論,七夕的確沒有情人節的含義,反倒是上元節和上巳節更配稱為「中國情人節」。

而且牛郎織女的愛情雖然真摯,但以其故事遭遇來祝福情侶,感覺並不適合。如果想恢復七夕節的內涵,不如先把教科書里的奇怪神話改回古代正常版本,並加上一些乞巧科普。然後再身體力行,家裡有小姑娘的每年帶著過女兒節——這樣從小讀著正常神話、體驗過傳統風俗的新生代,長大後就可能找回七夕節的古典內涵。

如果再能放個假,七夕沒準就能恢復成和端午中秋一樣受重視的傳統節日了——當然,前提是不調休。畢竟,七夕節原本就不是情人節,而是一個充滿女性色彩、祈求巧慧的節日。在這個特別的日子裡,讓我們一起回味那些古老的傳統習俗,感受那份屬於女兒節的獨特魅力吧!