1969年珍寶島戰役,朝鮮軍隊集結鴨綠江,毛主席如何巧妙化解危機

閱讀前,誠邀您點擊一下「關注」,方便您接收更多精彩內容,感謝您的支持!

1969年三月,中國與蘇聯在珍寶島爆發了武力衝突。

這次事件,也讓中蘇原本就岌岌可危的關係徹底陷入破裂。

就在中蘇對峙的時候,朝鮮也突然行動起來,將大批軍隊集中到了鴨綠江邊,表現出一副要和蘇聯共進退的態度。

霸權之下

朝鮮這樣的做法,讓很多人感到不理解。

因為,在人們的印象之中,中國和朝鮮一直都是友好鄰邦,還共同經歷過抗美援朝戰爭,算是生死與共的關係。

朝鮮為什麼在中國最危急的時刻,還要背後捅刀子呢?

其實,答案並不複雜,朝鮮和中國的關係,並沒有人們想像的那麼友好。

在中國和蘇聯之間,朝鮮一直都存在搖擺的態度,而隨著蘇聯與中國關係惡化,朝鮮也開始選邊站了。

中蘇朝三國之間的關係,一直都是互相影響的。

在新中國建國初期,我們和蘇聯以及朝鮮都有過一段蜜月期。

畢竟,大家同為社會主義陣營之中的一員。

蘇聯作為老大哥,給予了中國不少幫助。

而中國對於朝鮮這個更為弱小的鄰居,也一直都是傾囊相助。

可是,50年代後期,情況起了變化。

蘇聯的野心與中國當時的發展路線是嚴重衝突的,蘇聯希望把整個亞洲都變成自己的後花園,控制其他國家,作為自己稱霸的工具。

出於這個目的,蘇聯一直對中國的內政指手畫腳,各種威逼利誘,希望中國也能像其他小國一樣,服從於蘇聯的控制。

比如,1958年的時候,就有這麼一件事,蘇聯打著軍事合作的幌子,提出要和我國共同組建軍隊,在我國建立長波電台。

但他們的真實目的,是要把手伸向我國的領海。

一旦我國妥協的話,蘇聯就能夠獲知大量我國領海的信息。

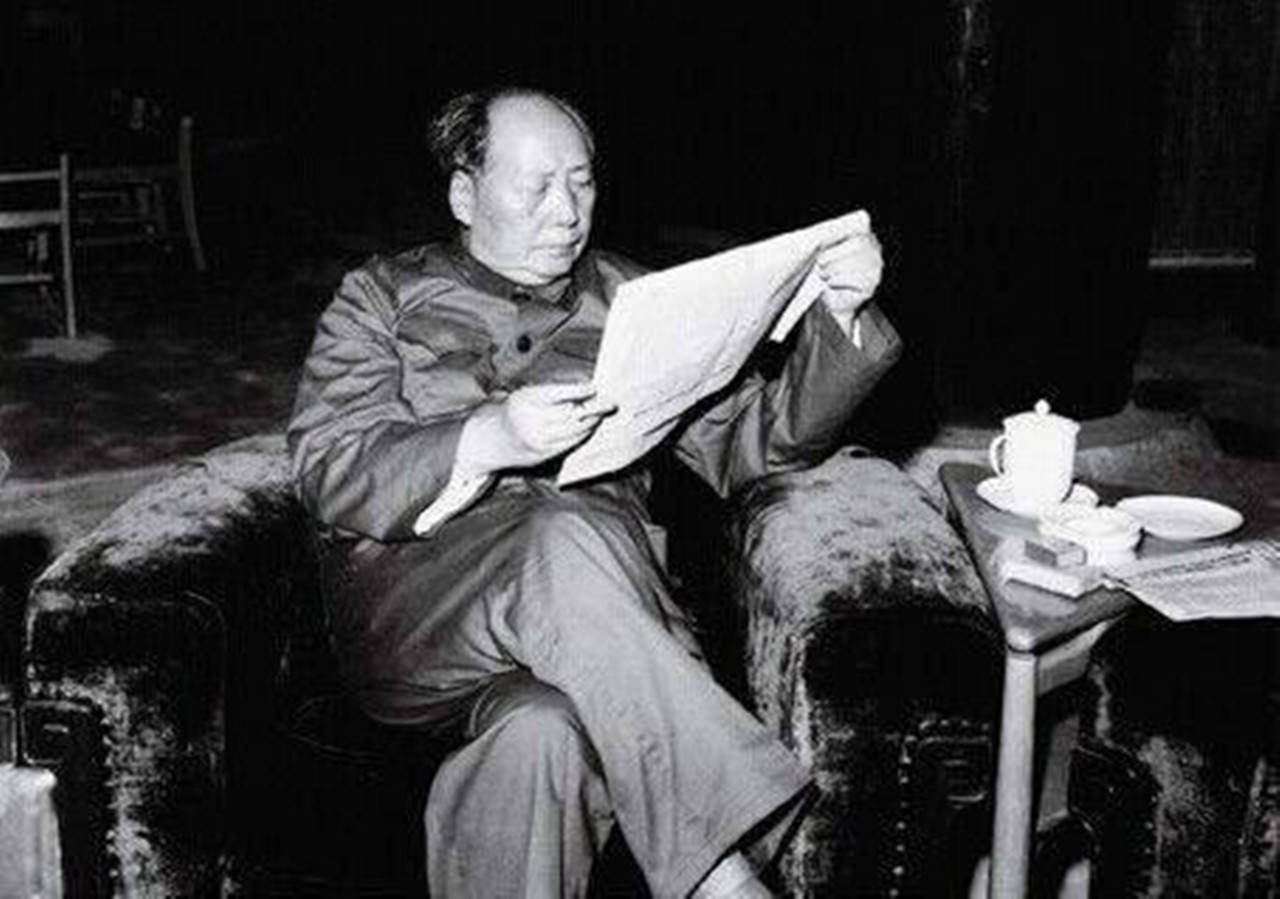

不過,毛主席並沒有掉進蘇聯的陷阱,他深知,一旦屈從於蘇聯,那麼,中國今後就再也沒有主權可言,發展也就成了空話。

蘇聯所推行的是一種大國霸權,在這種霸權之下,被他們控制的國家只會變成棋子,等到被榨乾利用價值之後,便被一腳踢開,毛主席絕不會讓中國走向這樣糟糕的未來。

所以,不管蘇聯使出什麼樣的花招,毛主席一概置之不理。

當然,我們並不想徹底斷絕和蘇聯往來,在各種場合,毛主席還是盡力維持著和蘇聯的外交關係,但蘇聯卻漸漸失去了耐心。

當時,美蘇爭霸的態勢越來越激烈,蘇聯領導層的心情也就愈發焦慮。

他們希望能夠儘快的掌控亞洲,於是,不願配合蘇聯的中國,成為了他們的眼中釘。

反目成仇

蘇聯想出了新的招數,他們打算一步步削弱中國在亞洲的影響力,在亞洲扶持另外的國家,來打破中國對於領土的控制。

史達林

等到中國分崩離析,亞洲一團亂麻的時候,蘇聯便可以把亞洲順利的收入囊中。

蘇聯選中的這個扶持對象,便是中國的鄰居朝鮮。

因為,朝鮮是中國的鄰國,所以,朝鮮的一舉一動必然會對中國造成影響。

特別是軍事行動,朝鮮雖然弱小,但加上蘇聯的扶持,朝鮮是很有可能在軍事上給中國造成威脅的。

事實上,蘇聯一直都有把朝鮮當作棋子的想法,這個想法,從韓戰就開始了。

當年,由於朝鮮陷入絕境,中國做出了抗美援朝的決定。

在此之前,中國曾經向蘇聯求援,而蘇聯當時便打起了算盤。

他們認為,中國前去抗美援朝,大機率是贏不了的。

如果中國失敗,蘇聯正好可以借著保護中國的名義,把軍隊開赴東北三省。

等戰爭一結束,東北三省的主權就可以趁機劃歸蘇聯。

當然,蘇聯打錯了算盤,他們怎麼也沒想到,中國面對當時世界上最強大的聯合國軍,居然奇蹟般的成為了勝利者。

於是,蘇聯那個占領東北三省的計劃,也只能宣告破產。

當然,中國的勝利對蘇聯來說也大有好處,由於美國的戰敗,蘇聯在爭霸之中更具優勢。

所以,當時蘇聯並沒有因為這件事,和中國撕破臉。

但由此可以看出,蘇聯一直都知道朝鮮的政治價值,以及它對中國的影響力。

所以,50年代末,蘇聯又一次對朝鮮出手了。

蘇聯知道朝鮮最需要的是什麼,所以,面對朝鮮,蘇聯的做法簡單粗暴。

他們給予了朝鮮大量的援助,這些援助對於剛剛從戰爭創痛之中恢復過來的朝鮮,意義非凡。

對於這些援助,朝鮮照單全收,不過,對於蘇聯的政治訴求,朝鮮卻沒有立刻做出決斷。

朝鮮也明白,中國和蘇聯,都比朝鮮的國力更強大,同時,中蘇也都給了朝鮮許多幫助。

對朝鮮來說,最理想的狀態當然是長期和中蘇保持著友好的關係。

但朝鮮最終,還是沒能扛住蘇聯的糖衣炮彈。

一方面,蘇聯作為一個超級大國,對於朝鮮有著極強的威懾力。

另一方面,蘇聯又給朝鮮開出了許多空頭支票,讓朝鮮人認為,只要打倒了中國,自己就可以成為亞洲的第一強國。

在這樣的誘惑下,朝鮮開始做出一些不清醒的選擇。

他們在蘇聯的唆使之下,不斷的對中國發出挑釁。

朝鮮這樣的舉動,自然讓當時的中國人民傷透了心。

兩國之間的關係越來越差,邊境上的兩國老百姓本來親如一家,後面也漸漸的不再來往。

甚至,雙方還在邊境用大喇叭,掀起了一輪又一輪的罵戰。

這樣的結果,蘇聯當然樂見其成。

進退兩難

進入60年代之後,中蘇關係愈發緊張。

當時,中國在國際上的處境相當尷尬。

西方勢力將中國視為仇敵,以蘇聯為首的紅色陣營,也幾乎將中國孤立。

蘇聯也認為,此刻陷入孤立的中國不堪一擊。

所以,蘇聯不斷地在邊境進行大規模的軍事演習,隨時準備對中國發起攻擊。

到最後,更是直接染指中國的珍寶島。

而此時,朝鮮收到了蘇聯的信號,蘇聯需要朝鮮在邊境線上和他們打配合。

朝鮮此刻已經唯蘇聯馬首是瞻,所以,他們立刻在鴨綠江集結了軍隊,把兩國過去的情誼徹底棄之不顧。

面臨兩個鄰國的壓力,中國這邊也是人心惶惶。

但毛主席卻保持著冷靜,他迅速分析了當下的局勢,認為朝鮮的那點兒軍事威脅,是不足為懼的。

因為,朝鮮本質上是蘇聯手中的提線木偶,他們敢集結大軍,無非是因為背後有蘇聯的保障。

說到底,蘇聯和朝鮮是個利益聯盟,朝鮮並不會為了蘇聯去拚命。

正所謂擒賊先擒王,雖然朝鮮來勢洶洶,但現在沒有必要被朝鮮分散精力,我們的主要戰場還是在珍寶島。

只要我們在珍寶島贏得戰爭的勝利,朝鮮這邊,則不攻自破。

珍寶島上戰爭局勢,並沒有如蘇聯所想的一邊倒。

相反,中國邊防官兵們拿出了極強的戰鬥精神,竟然幾度打得蘇聯軍隊落荒而逃。

在經歷了幾十天的戰鬥之後,蘇聯發現,自己在這場戰鬥中已經付出了巨大的代價,不得不鳴金收兵。

當然,蘇聯在撤離之前,還不忘對中國發出核威懾。

但這樣的虛張聲勢,是嚇不倒毛主席的。

在珍寶島的事件告一段落之後,毛主席認為,應該抽出時間,來解決一下我們和朝鮮之間的外交矛盾了。

鑒於朝鮮特殊的地理位置,我們絕不能夠徹底放棄和朝鮮的外交關係,更不能讓朝鮮徹底的倒向蘇聯。

這一次,蘇聯在珍寶島的失敗,正是我們與朝鮮緩和關係的契機。

珍寶島事件之後,朝鮮陷入了進退兩難的境地。

蘇聯撤兵之後,朝鮮也只剩下了撤兵這一個選擇。

但是,金日成內心非常惶恐不安。

他知道,自己這一次動兵,幾乎已經和中國撕破了臉,今後只能跟著蘇聯一條道走到黑了。

但蘇聯在珍寶島的失敗,說明蘇聯也根本沒有能力掌控中國。

這樣一來,萬一將來中國和朝鮮爆發戰爭的話,蘇聯恐怕也做不到他們承諾的那樣,對朝鮮實行完全的保護。

蘇聯見死不救,也不是頭一次了,許多時候,為了自己的利益,蘇聯是寧願坐山觀虎鬥的。

只不過,過去朝鮮認為憑自己的戰略地位,蘇聯總會對朝鮮特殊一些。

但現在,朝鮮卻不敢再抱有這樣的幻想。

更讓朝鮮心驚膽戰的是,中國當時和美國的外交關係取得了重大突破,中美兩國之間有了建交的計劃。

一旦中國和美國建交,蘇聯對於中國所採取的孤立便蕩然無存。

到那時,朝鮮不僅要面對一個更加強大的中國,甚至還有可能再次面對美國。

在那一年的四月,朝鮮曾擊落一架美國的偵察機,而蘇聯則借著這次事件慫恿朝鮮,與中國、美國徹底斷絕外交關係。

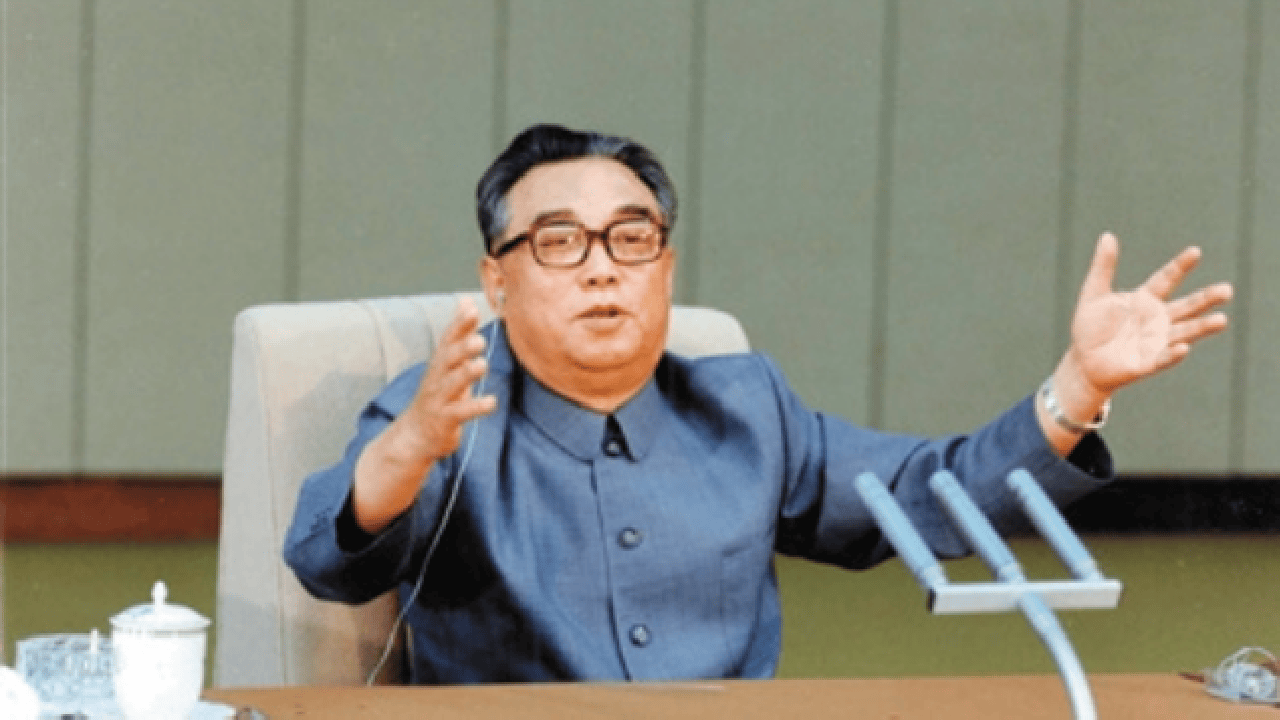

金日成

重修舊好

而蘇聯的做法激怒了美國,美國直接對朝鮮發出了戰爭警告。

慌不擇路的朝鮮趕緊求助蘇聯。

但蘇聯卻是事不關己,高高掛起,金日成這才徹底意識到朝鮮作為棋子的事實。

而正在朝鮮叫天天不應,叫地地不靈的時候,中國卻突然對朝鮮發出了友好的信號。

在當年的勞動節慶典上,面對各國派來的特使,毛主席便說,中國希望與更多的國家修復關係。

這句話,就是說給朝鮮聽的。

毛主席這個時機抓的很巧妙,朝鮮正陷於四面楚歌的境地,突然接到中國伸出的橄欖枝,不由得激動萬分。

金日成很快也對中國釋放了友好信號。

從那年六月開始,朝鮮的媒體便有意減少了對於蘇聯的報道。

甚至六月底,蘇聯舉辦的國際會議上,也再不見朝鮮代表的身影。

到了八月份的公開講話之中,金日成更是反覆強調與中國的友誼,通過各種渠道表示,希望能夠和中國重新恢復外交關係。

金日成

中國很快給出了自己的回應。

1969年九月,越南領導人胡志明逝世,中朝雙方都派人參加了葬禮。

在葬禮上,雙方代表進行了洽談。

朝鮮方面建議,希望兩國領導人能恢復談話,中方代表則對這個意見表達了支持。

到了九月底,中國就直接給朝鮮方面發去了邀約,金日成立刻派特使秘密來到北京。

毛主席親自接見了這位特使,對他說,對於兩國之間,過去存在的一系列矛盾,中國都願意採取積極的解決態度。

同時,毛主席更談起了朝鮮最關心的問題,就是美國的戰爭威脅。

毛主席的態度是,中國和朝鮮一直都是友好鄰邦,將來也將一直保持友好關係。

所以,無論朝鮮遭遇什麼,中國將一直都是朝鮮的堅實後盾。

至於朝鮮和美國之間的矛盾,中國自然也願意在中間調解。

毛主席這個保證,讓金日成可算鬆了一口氣。

1970年十月,為表誠意,金日成親自來到中國,秘密訪問。

雙方達成協定,中國繼續對朝鮮提供經濟和技術上的援助,雙方長期保持友好關係。

至此,兩國之間的關係終於宣告破冰。

朝鮮也藉由這次機會,緩和了和美國之間的矛盾。

當然,幾家歡喜幾家愁,蘇聯方面對於朝鮮態度的轉變惱羞成怒。

但這樣的結果其實是必然的,蘇聯在漸漸強大起來之後,已經忘記了初心,四處搞霸權,對其他國家肆意壓榨剝削,全無大國風範。

蘇聯這樣的外交政策,為它的發展埋下了深深的隱患。

雖然蘇聯看似沒有眾多,但這些盟友,都是因為畏懼,才圍繞在蘇聯的身邊。

只要國際局勢出現變化,蘇聯苦苦維持的聯盟就會分崩離析。

蘇聯的外交失敗,給後人留下了一個永遠的教訓。

而毛主席則用出色的外交智慧,為中國贏得了一個更為和平的發展環境。

參考資料:

於洪君《冷戰歲月的中朝關係》

閻明《珍寶島差點引起世界核大戰?》

本文由「文史江山」原創,已開通全網維權,未經授權不得轉載,侵權必究!