國家自然博物館2024年度博物館之夜完美收官,在這最後一周里,小記者們仍然奔赴在各活動現場,為我們帶來報道。收官之季,多位重量級嘉賓來到國家自然博物館,為觀眾帶來科普盛宴。

8·23

鍾健講堂

8月23日鍾健講堂迎來中國科學院院士劉嘉麒爺爺,在劉院士的帶領下,觀眾們一起「乘坐」 「雪龍號」暢遊南極和北極。

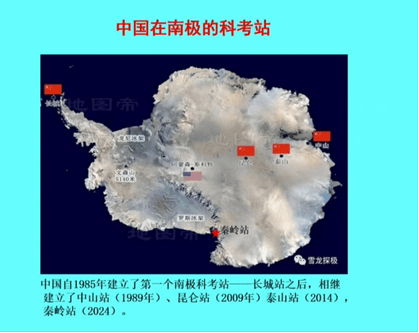

南極和北極都是地球的極點,是地球上最冷的地方,南極的最低溫度可達-93.2°C。這裡夏天有極晝,冬天有極夜,有時會出現絢麗多彩的極光,也有與世隔絕的孤單與寂寞。其中讓我印象最深刻的是鳥中之王——燕鷗,它的生命力頑強,每年都會在南極北極之間飛一個來回。1970年,有人捉到一隻腿上帶著寫有1936年字樣套環的燕鷗,也就是說,這隻燕鷗至少活了34年,飛行了150多萬公里,真是名副其實的追光者呀!中國有句古話「蜀道難,難於上青天」,劉爺爺說,去南極才不容易呢,要先坐飛機,再坐輪船,得走50多天,可比去四川難多了。在漫長的航行中,劉爺爺會嚴重地暈船,劇烈地嘔吐,幾乎要把腸子都吐出來了。即便困難重重、前路漫漫,但是科考工作人員鍥而不捨、堅持不懈,相繼建立了長城站、中山站、崑崙站、泰山站和秦嶺站,為中國在南極科考爭取了一席之地。劉爺爺說,在白茫茫的南極大陸上,每次看到鮮艷的五星紅旗,總會熱淚盈眶,心潮澎湃。

劉爺爺還說,極地探險考察同航天一樣,具有深遠的科學意義和政治意義,是強人的事業、強國的象徵,是中華民族興旺發達的體現。我們也要向劉爺爺學習,一點一滴積累知識,長大了為祖國做出自己的貢獻!隨著一陣陣的笑聲和一次次的掌聲,美好的講座時間結束了,聽眾們用最熱烈的掌聲,感謝劉嘉麒院士為我們帶來的豐盛的精神食糧,也感謝國家自然博物館精心的安排和周密的組織,期待以後有更多與科學家們接觸、學習的機會,未來好把祖國的五星紅旗接過來,扛著自己的肩膀上!

小記者:秦正則

8·22

博物夜談

8月22日晚博物夜談直播間的特邀嘉賓-國家林業和草原局亞洲象研究中心負責人陳飛老師給在線觀眾分享了亞洲象的救護、監測、保障、發展以及趣味科普知識。在線觀看直播人數接近8000人。

陳老師不僅講了很多大象有意思的知識,還介紹了自然保護區的大象保育工作。因為村莊裡種植的甘蔗和玉米都是大象喜歡吃的食物,所以大象喜歡去村莊裡吃農民伯伯種的甘蔗和玉米,這樣就有一些衝突。大象要保護、農民的利益也要保障,政府就採取了很好的措施——給大象上「熊孩子」保險。如果大象破壞了莊稼,農戶可以保險理賠得到賠償;農戶也打開了新思路,開始在農田裡養蜜蜂,因為大象怕蜜蜂,自從莊稼地里出現了蜜蜂,大象就不敢上前了,同時,農戶還能增加蜂蜜的收入。保護區還為大象開通了遷移通道,採取無人機監測、專業巡護、及時救助等多種舉措,使我國偷獵大象的情況持續下降,形成了人象和諧的美好畫面。

小記者:袁泉

8·25

自然講壇

8月25日的自然講壇,科學院植物研究所研究員石雷老師以其深厚的專業背景和生動的講解方式,引領我們踏上了一場探索精油植物奧秘的奇妙旅程。精油植物是一類國家戰略植物資源,這些珍貴的植物不僅在日化、食品、飼料等行業中發揮著不可替代的作用,更是推動相關產業創新與升級的關鍵。

這些植物之所以能產出香氣襲人的精油,得益於它們獨特的腺毛結構,這些腺毛如同天然的「香水工廠」,將植物體內的芳香物質凝聚成滴,形成了我們熟知的精油。在談及精油植物的研究進展時,石老師提到了國家種子資源庫建設的獨特性、豐富性與代表性,以及新品種育種的多種方法,如輻射育種、多倍體育種、雜交與分子輔助育種等。同時,他還介紹了精油中主要成分的分析及其代謝調控機制,這些研究成果為精油在殺菌劑、食品保鮮劑、飼料添加劑等領域的應用提供了堅實的科學依據。

活動後,我採訪了一位小觀眾,她興奮地說:「我覺得這是一次很有意思的講座,老師給我們介紹了那麼多精油植物,讓我覺得十分新奇,希望下次還能有這樣的活動。」 此次講座,不僅讓我們深入了解了精油植物的奧秘與價值,更激發了我們對自然科學探索的熱情與興趣。

小記者:傅子軒

8·26

自然講壇

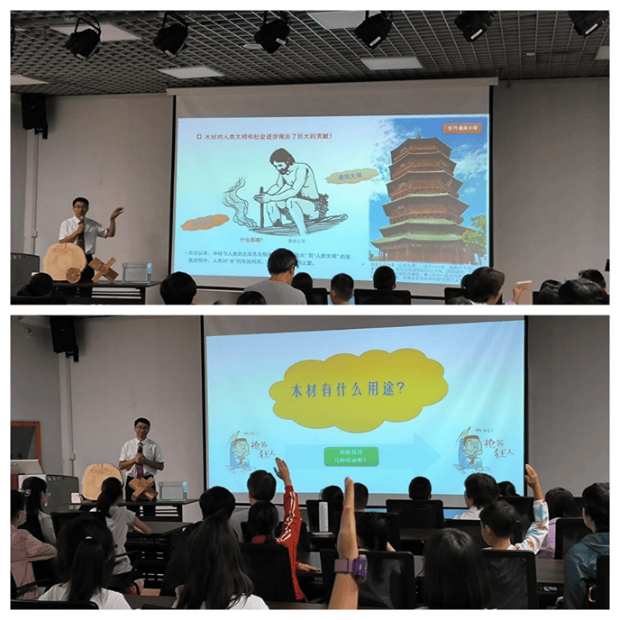

8月26日自然講壇邀請了「木材大咖」,中國林科院木材工業研究所研究員、博士生導師楊忠博士後,給我們帶來了精彩的關於木材的知識——從「鑽木取火」到木材科學前沿技術。講座伊始,楊老師拿出三塊神奇的木板,他們一樣大,老師讓我們輪流感受木板的重量、顏色、味道等信息,小觀眾們一下就來勁了。

楊老師向我們提出了一個問題,木材能夠做什麼?可以做藥材、餐具、桌椅板凳、木筷、棋盤、樂器等,還可以做微生物和昆蟲的食物呢。接下來,楊老師給我們對比了木材的傳統利用和現代工業化利用;介紹了「碳中和」和「樹木利用」。現代工業化利用高效、科學、規模大、產量高,還可以「高大上」——有防子彈的超強木材、透明木材、木材海綿、雷射木材等,很多木材科學的前沿技術。楊老師以「少年智則國智,少年富則國富,少年強則國強!」鼓勵我們努力學習,為祖國的美好明天做出更多的貢獻。

結束後,我採訪了兩位小朋友,他們都表示特別開心,一位小朋友說:「今天的講座我超級喜歡,以後我還要再來。」另一位小朋友說:「今天的講座我學到了很多關於木材的知識,回去我要繼續學習木材的相關知識,讓自己越來越棒!」

小記者:王皓洋

8·28

博物夜談

8月28日博物夜談的主題是動物的飼養。晚上7:00,科普作家李維陽老師在博物館三層的探索角正式開講。李老師說他養過幾百種小動物,通過視頻和圖片,展示了他飼養這些小動物的趣事,比如螞蟻的力氣非常大、可愛的小松鼠咬起人來特別疼。最激動人心的是李老師還帶來了活物:原產於非洲的寵物蟑螂,感興趣的小朋友都可以試著摸一摸,那手感,太嚇人了。

小記者:冉晨雨

8·30

自然講壇

8月30日,國家自然博物館2024博物館之夜自然講壇迎來收官之作,特邀請北京市科學技術研究院伍建民院長帶領我們穿越時光追尋古人仰望星空、描繪星辰。

伍院長說,我們的先祖通過對星辰的長期觀察,通過捕捉星座的運動軌跡,根據星座之間的相對位置和運動規律,構建了一套獨特的星空描繪體系。我們仿佛可以看到那古老的時代,人們仰望星空,探索宇宙奧秘的場景。伍院長表示,他希望通過此次講座,讓更多的人了解四象二十八星宿的知識,燃起青少年對天文的熱愛。他說「天人合一」的宇宙觀不僅是人類對自然的敬畏,更是人與自然和諧共生的一種體現,他感覺做這件事非常有意義。在伍院長的帶領下,同學們熱情高漲,一起朗誦了許多關於星空的詩句:「昨夜星辰昨夜風,西樓西畔桂堂東」、 「會挽雕弓如滿月,西北望,射天狼」、「燈火萬家城四畔,星河一道水中央」……這些美好的詩句都表達了古人對星空、對宇宙的深情厚意。在講座的最後,伍院長用 「大鵬一日同風起,扶搖直上九萬里,九萬里風鵬正舉!」為同學們送出了新學期的美好祝福。他的這番話不僅激勵了同學們追求知識的熱情,也讓我們更加珍惜這難得的學習機會。

此次講座在一片熱烈的氣氛中圓滿落幕。一位參與的同學表示,通過此次講座他收穫頗豐,不僅了解了天文知識,還對古人的智慧與文化有了更深入的認識。他表示,他將把這些知識應用到自己的學習和生活中,努力成為一個有知識、有文化的人。伍院長也表示,他希望通過此次講座,讓更多的人了解四象二十八星宿的知識,燃起青少年對天文的熱愛。他說「天人合一」的宇宙觀不僅是人類對自然的敬畏,更是人與自然和諧共生的一種體現,他感覺做這件事非常有意義。

小記者:戰騏盛

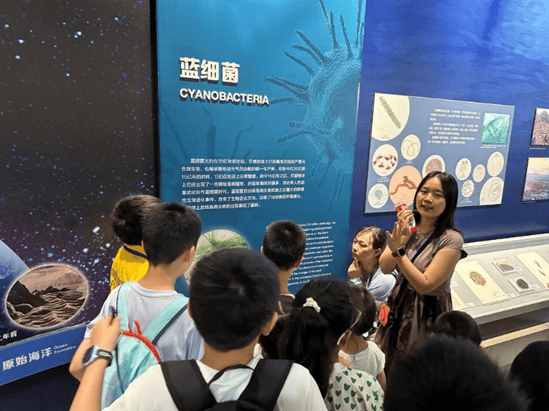

由國家自然博物館生命科學部和地球科學部共同主持的藏品故事會,每天為觀眾帶來兩場專家講解,結合展廳展品,講述科研故事。小記者們認真聆聽、專註記錄、不時提問、兼顧採訪,發回了詳實的現場報道:

8·21

蟲草知多少

8月21日,劉桂君博士在植物世界展廳,開展了題為「蟲草知多少」專題講述。劉博士帶來了一盒蟲草和6個培養皿,培養皿里有的是黃褐色的絲狀物、有的像蠶蛹,劉老師指著這些培養皿告訴我們:蟲草既不是蟲子也不是草。它是一種微生物——真菌,它的孢子落在蟲子的身上,「吃」著蟲子身體里的營養,就會在蟲身上逐漸長大。

最後從蟲的嘴裡長出「草」來,長出地面。蟲草有很多種,那6個平皿里放的就是不同的蟲草,有蛹蟲草、蟬花、冬蟲夏草、亞香椿蟲草等等。全世界大概有540多種蟲草,我國大約有120種,其中最著名的當屬冬蟲夏草了。說著,老師從盒子裡拿出了一條新鮮的冬蟲夏草,讓大家摸一摸,聞一聞。我第一次這麼近距離看見冬蟲夏草。把「蟲子和草」拿在手裡,捏一捏「蟲子」,軟軟的,很有彈性,聞一聞,有一股蘑菇的淡淡香味。在場的小朋友和大朋友也都躍躍欲試,仔細觀察著、感受著冬蟲夏草,看著它的「草頭」——子座、「蟲體」——菌核,還有足和環形紋,感嘆著大自然的神奇。

小記者:宋泓伯

8·25

尼安德特人的故事

8月25日,國家自然博物館古人類專家高麗紅老師在人之由來展廳向觀眾們講述了尼安德特人的故事。

1856到1857年,科學家首次發現了尼安德特人頭骨化石,隨著對他們研究的深入,我們發現,尼安德特人的文化水平很高,他們會做石器、會提煉瀝青、會航海,還是頂級的狩獵者,但是這個類群還是滅絕了。關於尼安德特人的滅絕有好幾種說法:外來的病毒學說、資源的競爭學說、智人的滅絕學說、還有融入到智人基因學說……活動結束後,小朋友們仍然圍繞在老師周圍,觀察著尼安德特人的骨頭化石,提著各種問題。

小記者:何俊佑

8·26

野生動物的保護

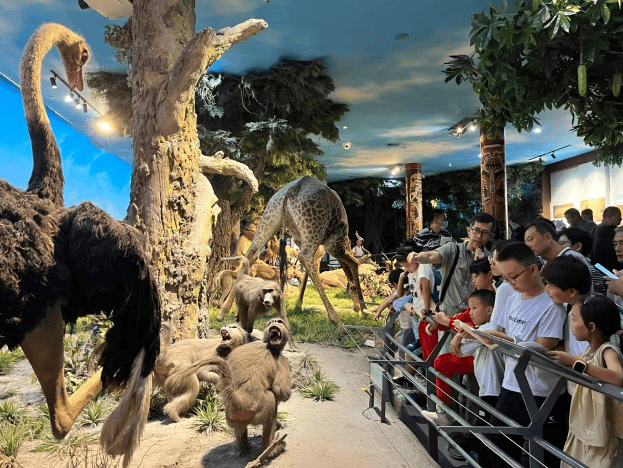

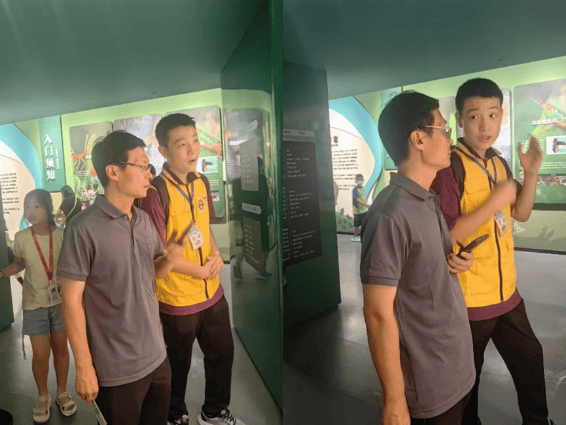

8月26日,國家自然博物館生命科學部專家張昌盛老師在「神奇的非洲」展廳講述藏品故事會,本次活動的主題是「野生動物的保護」。張老師結合非洲廳360度實景展示的特點和重點標本講述為什麼要保護野生動物和怎樣保護野生動物等問題,在講述過程中不時提問,引發觀眾思考。張老師提醒喜愛野生動物的觀眾們,要尊重動物,不要嘗試飼養野生動物,並鼓勵大家把博物館的學習作為一個啟發的窗口,要多讀書、多思考,更要到野外實地觀察野生動物,把觀察實踐和讀書學習結合起來。

聽眾中有一位大哥哥聽得尤其認真,在故事會後,還提了很專業的問題和張老師交流。終於等到他們交流結束,我專門採訪了這位大哥哥。他說自己是動物學專業的大學生,這次到北京旅遊,就是衝著自然博物館的活動而來的。希望有機會和專家交流,對他的學習研究很有幫助。大哥哥還對我說,你們也要珍惜和專家交流的機會,從小就有這麼多好的機會,長大後還能堅持,一定會更有成就。你們這些青少年就是未來中國動物學崛起的希望。

小記者:胡煊墨

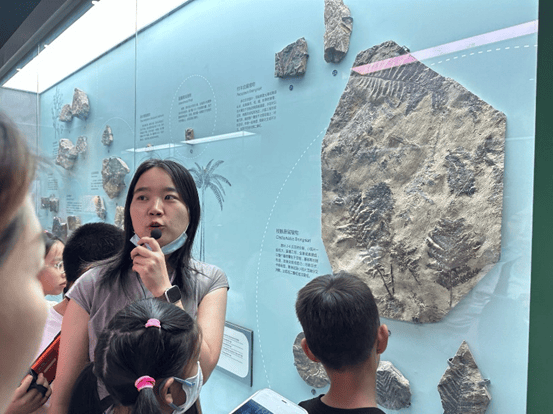

8·28

植物演化

8月28日國家自然博物館地球科學部的劉博士帶領公眾了解植物演化的故事。「地球上先出現了植物,一方面植物進行光合作用製造了大量氧氣,另一方面登陸上岸的植物帶動了海洋里的動物登上陸地,植物給動物提供了食物」,幾個大朋友小朋友聽了劉老師這樣說,露出恍然大悟的表情,一個阿姨說:「以前還真沒想過到底是先有了動物還是先有了植物,原來必須現有植物才能有動物啊」。疊層石化石旁劉老師問道:「植物是非常不容易保存的,我們怎麼證明他們的存在呢?長的什麼樣呢?」,有個小男孩立刻喊道:「看石頭」。劉老師於是指著這塊疊層石上一層層的紋路,告訴大家這就是海洋里藻類沉積而成的化石,數十億年前的藍藻就是這樣一小片一小片的,在能照到陽光的海水裡進行光合作用,製造了最重要的氧氣。

劉老師帶大家來到蕨類植物的化石前面,這裡的化石有大有小,旁邊的模型也高矮不一,能夠清楚看出蕨類的葉子對稱,像羽毛一樣。很多恐龍迷都知道蕨類可是恐龍最愛的食物,先有了蕨類才能出現恐龍。劉老師一提起恐龍,小朋友們立刻興奮起來了,一個男孩問你怎麼知道恐龍吃的就一定是蕨類呢?劉老師不愧是敲過很多石頭的科學工作者,她說:「這是個好問題!我們怎麼找證據呢?一樣在化石里找!比如我們在恐龍的牙齒化石里能發現牙縫裡的蕨類痕跡,在恐龍的身體部分、糞便化石里也能發現蕨類莖葉痕跡。」

參觀者跟著劉老師穿越了35億年的植物演化史。我好佩服劉老師,仿佛能聽懂植物的語言,能從石頭裡看到植物幾十億年的故事!

小記者:徐智誠

8·30

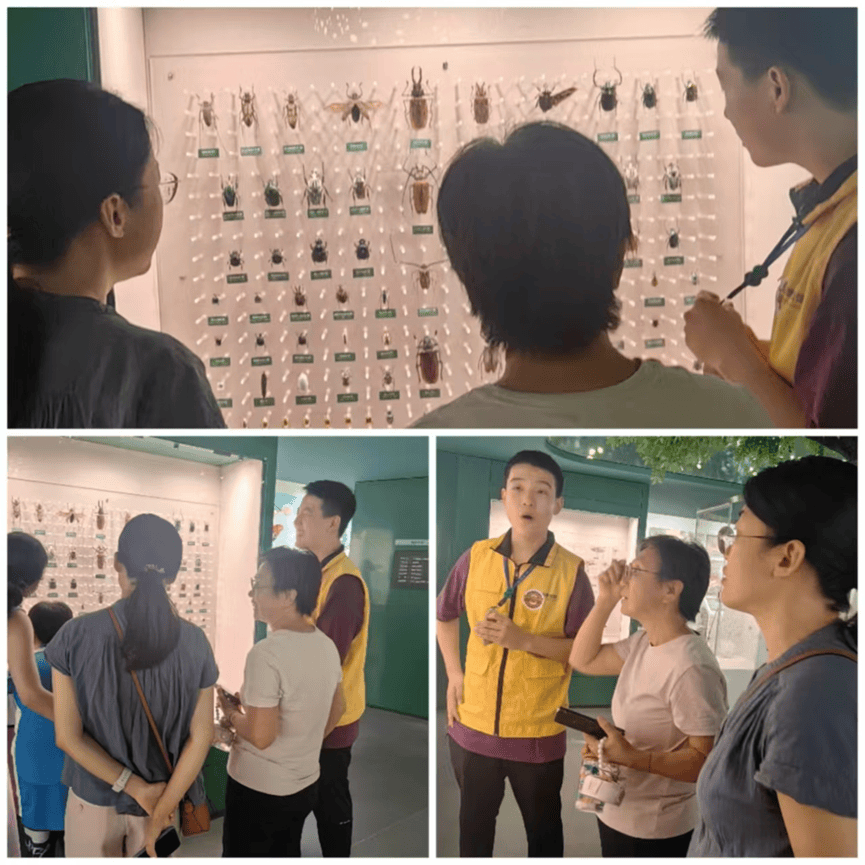

昆蟲世界

8月30日,國家自然博物館研究員楊紅珍老師帶領著觀眾們一起探究全新開放的昆蟲展廳。在鱗翅目展櫃旁,五光十色的「鱗翅目」昆蟲讓小朋友們瞬間興奮起來,個個感嘆著蝴蝶和飛蛾的色彩斑斕。楊老師說鱗翅目中有非常多漂亮的蝴蝶和飛蛾,雖然它們有著美麗的形態,在大自然中像精靈一樣翩翩起舞,但是大家在觀賞的同時也不要去捕捉或傷害它們。隨後,楊老師帶著大家又欣賞了蜻蜓、白蟻、天牛、竹節蟲,邊走邊講這些昆蟲的趣事。

活動結束後,我隨機採訪了一些小朋友,想了解他們今天晚上最感興趣的內容是什麼。一個四年級的小朋友說楊老師講的漂亮的蝴蝶給她留下了非凡的印象;一個五年級的小男孩說自然博物館豐富的展品讓他目不暇接,而且說善於偽裝自己的竹節蟲最有意思……

小記者:鄭煜琬

8·31

古蟬

8月31日,在博物館之夜活動的最後一天,古昆蟲學博士王瑩老師在無脊椎動物展廳開啟了展陳中古昆蟲類珍惜標本的講述。王老師在講述中介紹了昆蟲的分類、昆蟲在幾億年的演化過程中發生的變化。王老師她是研究古蟬的,展牆上的兩件化石標本彎脈馬氏古蟬和多點馬氏古蟬就是她自己研究並命名的,王老師舉著現代蟬腹部音蓋的解剖圖片耐心的解釋現代蟬發聲的原理,並遺憾的告訴大家:在她的研究中,目前還沒有發現古蟬的音蓋位置。以前我們只是覺得博物館的展覽很漂亮、珍貴,沒想到,這裡面還展出了當代科學家們最新的研究成果。觀眾們也不時散發出讚嘆、驚訝和遺憾,也共同的期待著在老師們的辛勤研究下,早日能聽到復原後遠古時代蟬類獨特的鳴叫聲!

小記者:王乙丞

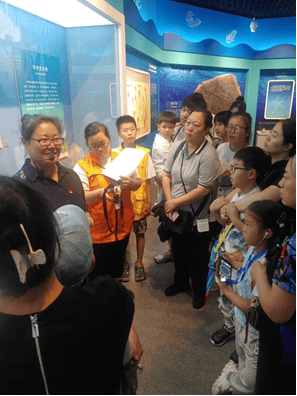

「標本零距離」項目每周日和周一與公眾見面。主講老師推著標本花車來到展廳,將教學標本與展廳標本相結合,引導公眾通過觀察、觸摸,發現生命奧秘。小記者現場採訪,帶回了觀眾們的熱情。

8·25.30

生命的支撐

8月25日、8月30日,主題為「生命的支撐」的標本零距離如約而至。老師們的花車上陳列著野兔、螃蟹、章魚、食人魚、兔子骨骼和魚骨骼等幾件標本,期初它們看起來沒什麼關聯。老師先是引導小朋友們摸摸看。「小兔子的手感太好了,像活的一樣!」小朋友們對小兔子標本愛不釋手;章魚真有八個爪子呀!跟書上看到的一樣!」一位小朋友驚喜地跟媽媽分享自己的發現。隨後,黃老師和王老師解釋了標本的製作方法,並告訴小朋友們,觸摸標本後要洗手,同時他們還引導觀眾們思考這些動物標本哪些是脊椎動物,以及如何判斷是或者不是脊椎動物。原來這大量的標本要讓我們體會脊椎的力量。好玩有趣的體驗背後藏著科學,很多觀眾都表示,這樣的標本零距離活動,新穎、獨特、長知識,讓我們更深刻地感受到了大自然的奇妙與偉大,也激發了同學們對生命的敬畏之心。期待以後能零距離感受更多的標本。

小記者:冉晨雨 巴湙

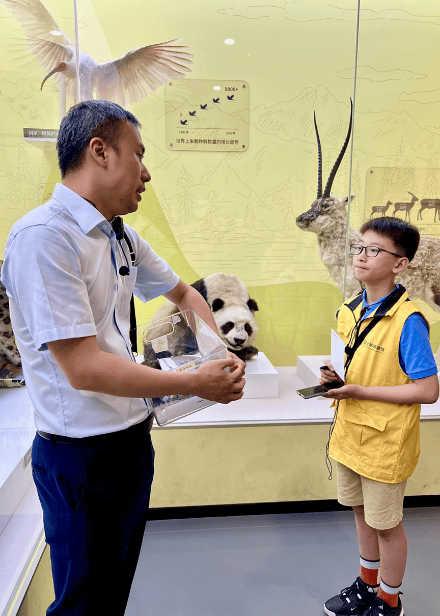

今年博物館之夜期間,「主題講解」系列活動以尋跡四川為主線,探究展廳陳列中的四川元素。小記者們在展廳對該活動進行了現場採訪:

8·30

大熊貓

8月30日,講解老師在動物展廳前開啟了一場關於熊貓的主題講解。老師介紹了大熊貓名字的由來,然後指著標本告訴大家大熊貓在我國分為兩個亞種,分別是四川亞種和秦嶺亞種。四川亞種大熊貓的鼻子更加的尖,像熊,而秦嶺大熊貓的鼻子更平,像貓。

講解結束後,我採訪了一位觀眾。觀眾說他今天了解到自己以前從來沒注意過的知識,比如大熊貓有6個手指、不同地方生活的大熊貓還長得不一樣,太有意思了。

小記者:金子林

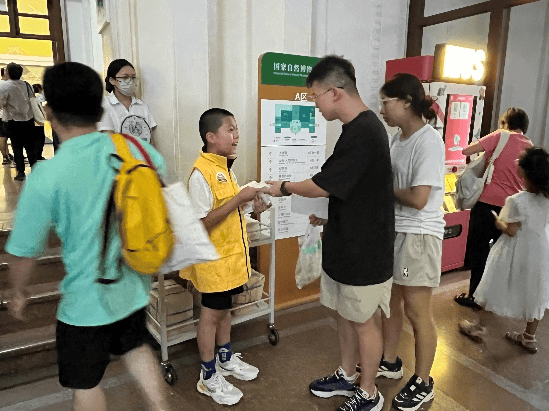

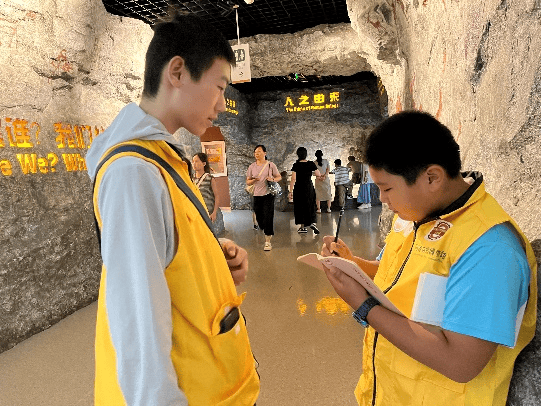

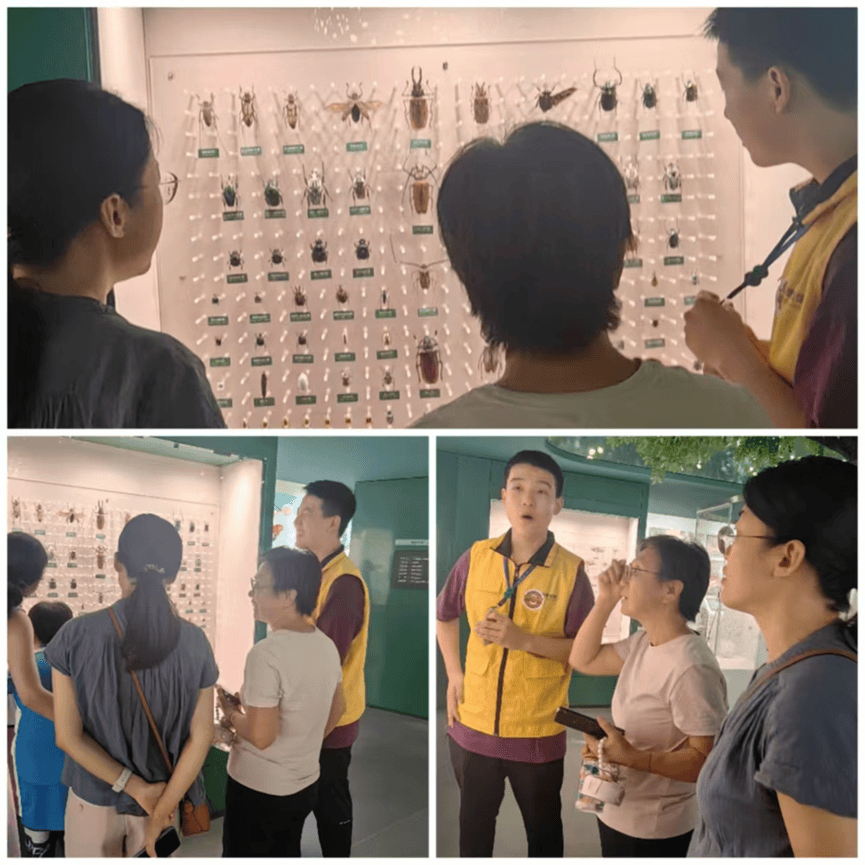

國家自然博物館2024年度博物館之夜活動期間,我館小志願者、小記者們成為了展廳中獨特的風景線,他們大多身著黃色馬甲,小小的身體里散發出大大的熱情,感染者無數遊客參與到各項活動中來。

晚六點,觀眾們魚貫而入,展廳入口處,幾位小志願者正在分發《博物護照》,並不時跟觀眾介紹:今年的手冊介紹了體現科學家精神的幾件特殊展品,小朋友們可以拿著手冊在展廳里找到相應展品,有和我一樣穿黃馬甲、佩戴簽章小使者徽章的小志願者為大家貼紙集章。

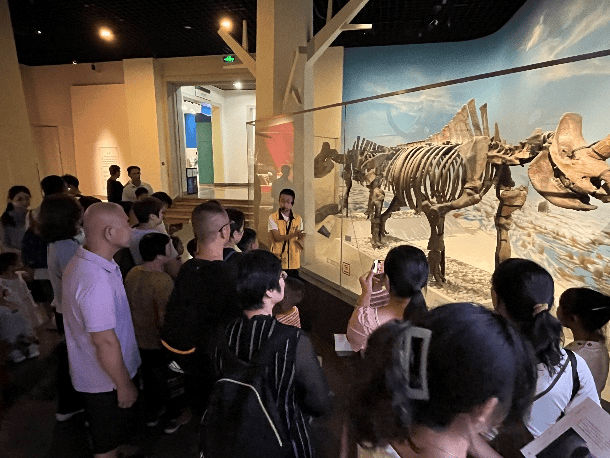

展廳里有擔任講解員的小志願者提供公益講解。小講解員劉禹頡的身邊圍攏了一大群人,他用中英雙語為大家聲情並茂地講解著古哺乳展廳。劉禹頡同學在國家自然博物館做小講解員有兩年多,最初他是因為對動物的喜愛而來的,如今,他覺得能為他人服務,更是件值得開心的事情。

在人之由來展廳門口的簽章小使者是宋泓伯同學,他非常耐心地給每個人發放貼紙,還要加上一句提醒:「貼在第11頁。」兩個小時過去,他手中領到的貼紙已經發掉了一半。他覺得自己很幸運,負責的展廳剛好有活動,人流量比較大。雖然比較累,卻很有成就感。

小志願者冉晨雨承擔標本零距離活動的採訪工作,只見他手持錄音筆認真聆聽,不時拿起手機記錄現場照片,也和觀眾們一起摸摸標本,參與到活動中。她很喜歡這個活動,觀眾可以零距離的觀察、觸摸標本,機會很珍貴,活動中和專家老師交流,還可以增長知識。

而我,作為博物館之夜的體驗官,親身參與各項活動,收穫頗豐;站在旁觀者的角度,記錄志願者小夥伴們的工作,在採訪中結識了更多的小志願者同行,收穫了慢慢的正能量,我愛上了小記者這個角色。

小記者:胡煊墨

8月的最後一天,也是本年度國家自然博物館博物館之夜的收官之夜,作為小記者,我採訪了今晚到場的幾位觀眾。

一位在蝴蝶展櫃前仔細端詳展品並不時用手機記錄的叔叔接受了我的採訪,他說他來自哈爾濱,他認為展品十分生動精美,在國家自然博物館參觀是一次不錯的旅遊體驗!

一對母女告訴我,她們非常喜歡甲蟲,認為此次參觀讓她們增長了許多的知識,展覽樓外的非遺彩燈也讓她們大開眼界。

展廳里最亮眼的還是我們身穿黃馬甲的小志願者們,今天講解人之由來展廳的是一位自信的大男孩,不少觀眾專注地聆聽他的介紹。一位大爺說聽了小伙子的介紹,才真正把展覽看明白了。講解結束後,小講解員有一些疲憊,但是接受採訪時眼裡散發著滿足和自豪的光彩,他認為講解不僅能鍛鍊自己的表達能力,還能激勵自己不斷學習,能幫助觀眾更好的參觀,覺得非常有成就感。作為小記者的我,也有同樣的成就感。

小記者:姜禹銘

排版:付琦