中國高超音速飛彈技術再次領跑,美急得直捶胸口,迅速取得突破

中國高超音速飛彈技術再次領跑,相比之下,美國雖在這一領域起步較早,但卻屢屢遭遇技術瓶頸,難以在短期內取得重大突破,但是這次美國感到焦慮,不僅加大相關領域的投入,還試圖通過多國合作加速高超音速武器的研製進度。

其實我國對於高超音速飛彈技術的迅猛發展,源於多方面的因素,其中技術創新、持續的科研投入是其關鍵驅動力。

自20世紀90年代以來,就不斷加大在高超音速技術領域的科研經費投入,並建立多個專門從事高超音速飛行器研發的實驗室和研究機構,這些科研力量在材料科學、空氣動力學和精密制導系統等領域取得一系列技術突破,為中國高超音速飛彈的發展奠定堅實基礎。

高超音速飛彈通常以5倍音速的速度飛行,在這種極高速飛行條件下,飛彈與空氣摩擦產生的高溫環境對材料提出嚴苛要求。

中國科研團隊通過開發出高性能的耐高溫材料,大大提高高超音速飛彈的結構強度和飛行穩定性,此外中國在空氣動力學設計上也取得顯著進展,優化飛彈的外形設計,減少空氣阻力,從而提升飛彈的飛行速度和機動性。

在精密制導系統方面,中國的衛星導航技術和傳感器系統取得飛躍性進步。

依託北斗衛星導航系統,它能夠實現全球精確打擊,而新一代紅外成像、雷達探測等傳感器技術的應用,使飛彈能夠在高速飛行中進行靈活機動,規避敵方的防空系統。

對於這種多層次的技術融合,使中國高超音速飛彈具備極高的突防能力,即便面對美國最為先進的反導系統,也有較大的成功幾率。

但此時我們也應該認識到:對於該項技術的發展,不僅得益於科研領域的突破,更源於其特定的戰略需求。

近年來,中國在國際事務中的地位不斷提升,維護國家主權和領土完整的需求變得更加迫切。尤其是在南海、台海等地區,軍事衝突的風險日益加劇,高超音速飛彈作為戰略威懾工具,能夠有效增強中國的防禦能力和區域拒止(A2/AD)能力。

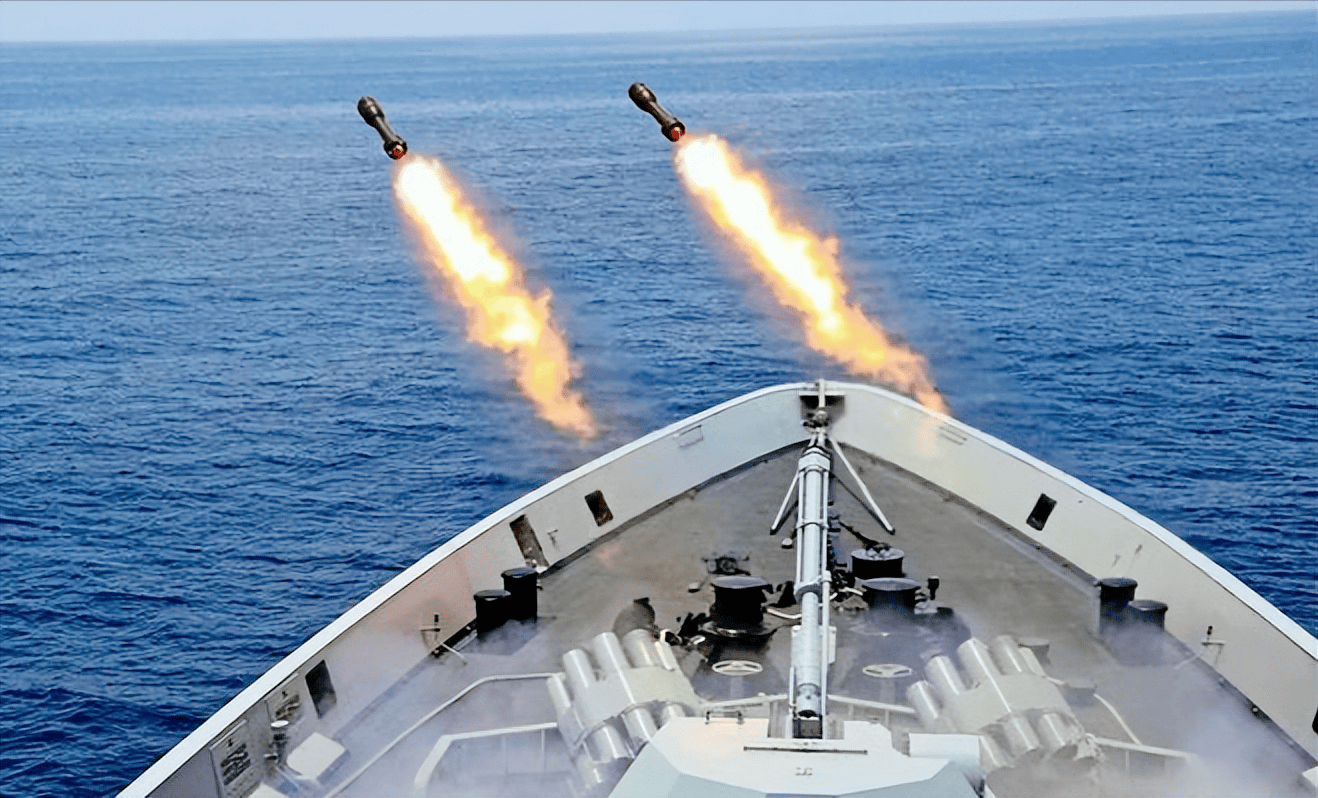

而該技術,具備強大的反艦能力、對地打擊能力,尤其是在面對海上目標時,其高速和機動性使得敵方航母戰鬥群等大型艦艇難以有效應對。

因為,通過大規模演習和實際部署,不斷驗證和提升高超音速飛彈的作戰效能,並逐步形成以高超音速飛彈為核心的遠程打擊體系。

這一體系的建立,使中國能夠在第一時間對外部威脅進行有效反制,尤其是當外部軍事力量對中國的核心利益形成威脅時,可以利用高超音速飛彈實現先發制人的精確打擊。

正因為此,在高超音速飛彈技術上的領先,不僅是技術進步的體現,更是出於對複雜國際局勢的戰略應對。

當我們了解完以上那以後,還需要了解一下:美國應對高超音速挑戰的困境與對策。

第一方面。技術瓶頸與軍事戰略的焦慮

美國在高超音速飛彈領域雖起步較早,但由於技術複雜性和研發過程中遇到的多重挑戰,進展相對緩慢。

高超音速飛彈的核心在於其極高的速度與機動性,但這也帶來空氣動力學設計、材料耐高溫性、導航與控制精度等多個方面的困難。美國幾次測試飛行屢次失敗,特別是在飛彈高溫條件下的材料穩定性與高速機動中的控制系統調校方面,面臨了巨大的技術瓶頸。

可是,美國的反導系統長期依賴於攔截彈的精準打擊能力,而高超音速飛彈的飛行速度和不可預測的軌跡讓這些反導系統難以有效應對。這對美國的國土安全與海外軍事基地構成前所未有的負面影響。

為應對這一挑戰,他們開始大幅增加在高超音速武器研發方面的投入,並通過國防高級研究計劃局、空軍研究實驗室等機構加速相關技術的攻關。

第二方面。美軍的應對策略與高超音速武器的未來發展

為了應對中國的高超音速飛彈技術問題,美國軍方開始重新評估其飛彈防禦體系,並加速研發新一代的攔截系統。

美國當前的反導系統,如愛國者飛彈系統和「薩德」反導系統,設計初衷是針對中遠程彈道飛彈,難以有效應對高超音速飛彈的高速和機動特性。為此,美國正致力於開發更加靈活的攔截技術,如基於衛星的高空攔截平台,以及具備高速反應能力的新型防空飛彈。

此外,還開始加強對全球預警和偵察網絡的建設。通過構建更為精密的天基傳感器網絡,試圖在高超音速飛彈發射的第一時間進行捕捉和跟蹤,為後續的攔截行動爭取時間。

可即便如此,美國在高超音速領域的追趕之路依然充滿挑戰。畢竟,技術突破並非一蹴而就,特別是在面對中國這樣已在多個方面占據領先優勢的競爭對手時,美國不僅需技術層面的跨越,還需在軍事戰略上做出重大調整。