印刷術是我國古代的偉大發明,不可避免的,我國也成為了世界上最早發生盜版的國家,因為有了印書的「版」,可以大量印刷,市場變的無限龐大,豐厚的利益必然吸引無數牟利者來「盜」。

北宋時期,著名思想家李覯作《退居類稿》,續寫百餘篇被「不知阿誰盜去」,刻印差繆還到處售賣。引得這位「一時儒宗」憤憤然,對盜版者「阿誰」(無名氏)「心常惡之,而未能正。」 東坡先生文章暢銷,閩中書肆未獲其同意,私自將他的文稿雕印出版,當地刻工只靠刻他和黃庭堅的詩,「遂至溫飽」。但令蘇軾最不能忍的是,這些冠他的名字刻印的書籍,不僅內容竄改、斷章取義,甚至還夾雜有別人的文章,引得學士連連抱怨:欲毀其板。但在當時,被盜版者大多只能發發牢騷自認倒霉,尚無法律能夠支持他們正當維護自己的版權。

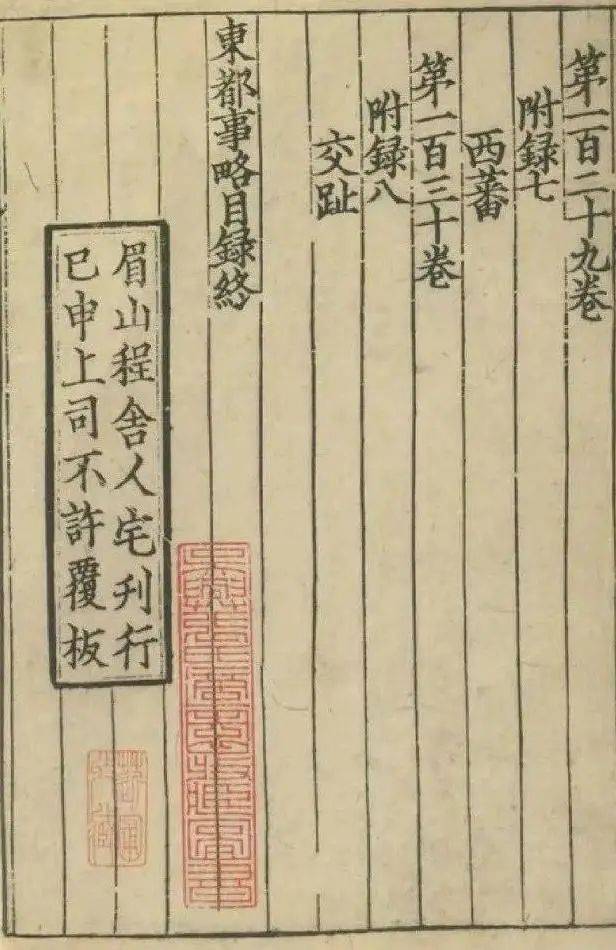

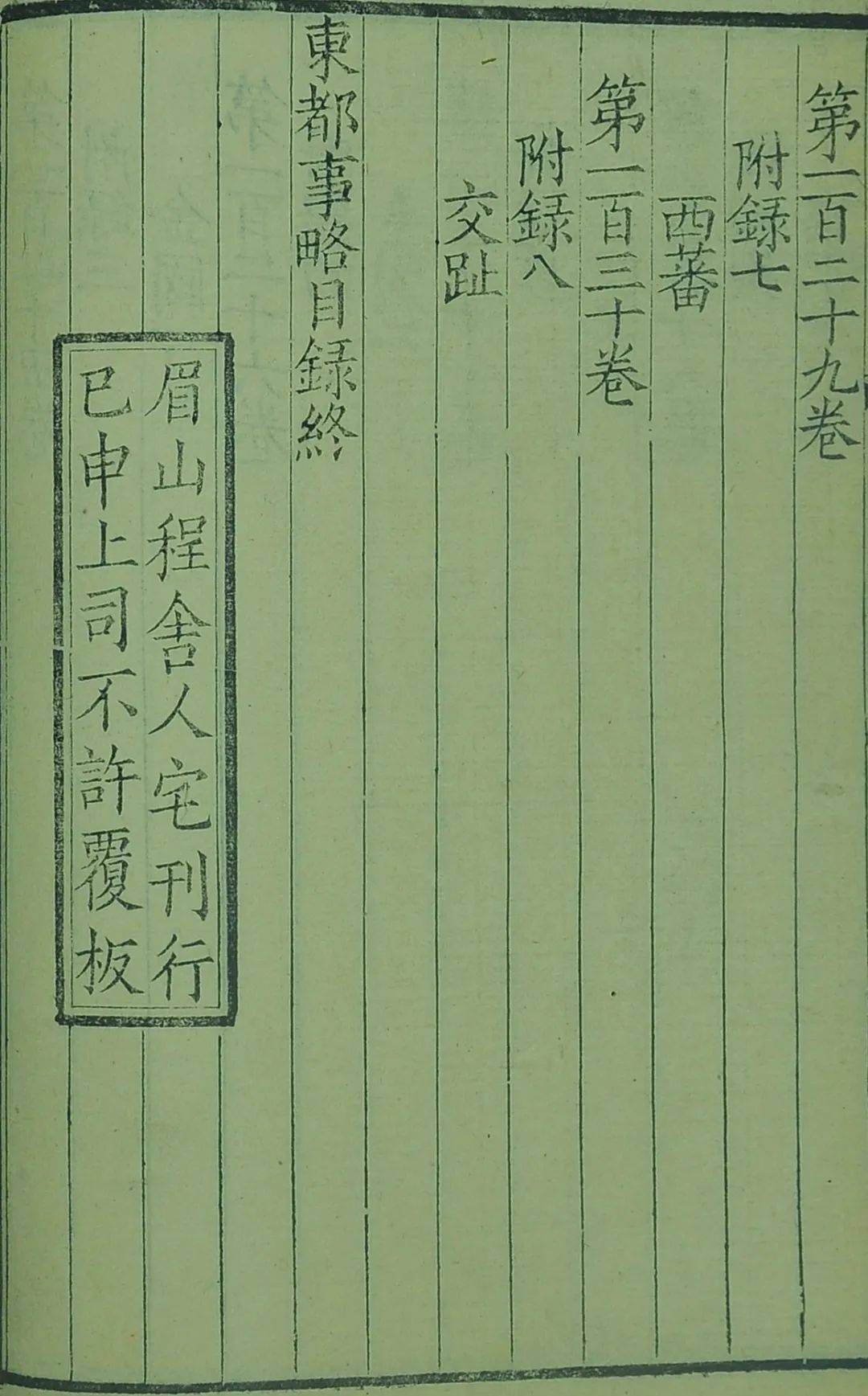

到了南宋,文人開始藉助官府的力量打擊盜版,相應的保護版權的法規也日益完善。名士范浚、大儒朱熹,都曾求助官府,將盜版雕版盡數銷毀。光宗紹熙年間(1190-1194)出版的《東都事略》,目錄後有長方形牌記:「眉山程舍人宅刋行。已申上司,不許覆板」,是迄今為止世界上發現的最早版權實例記載。從此開始,先向官方申禁,再聲明版權的做法一直被沿襲下來,為元明以後刻書家所效法。

宋刻原本

館藏清影宋刻本

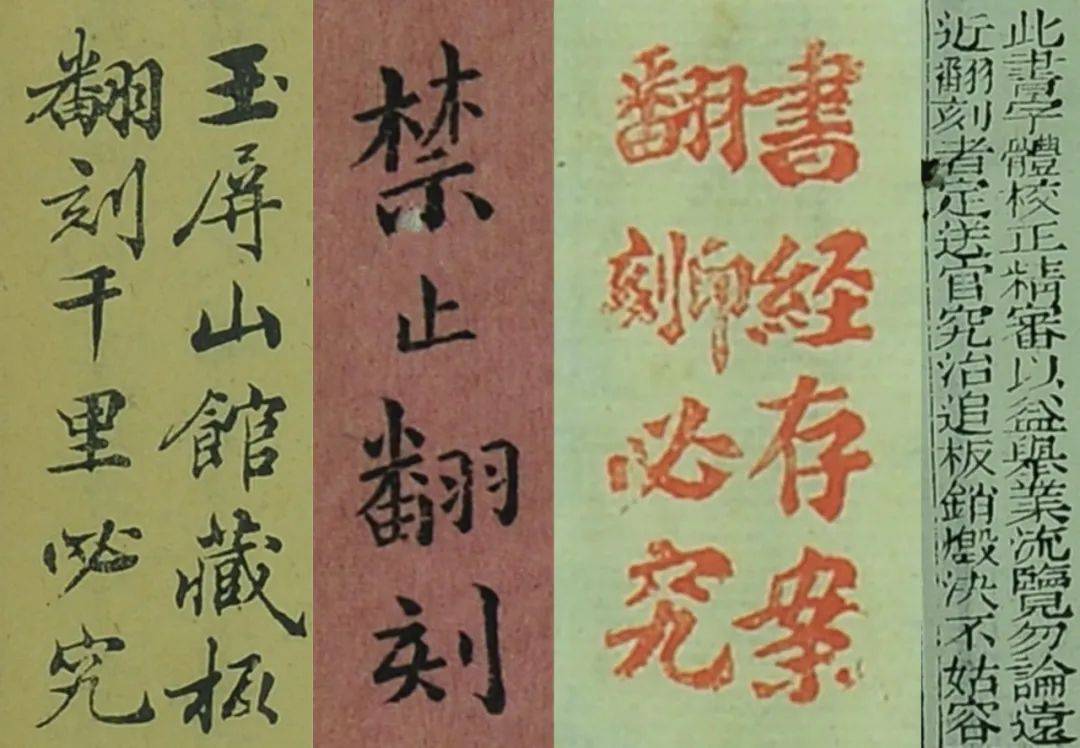

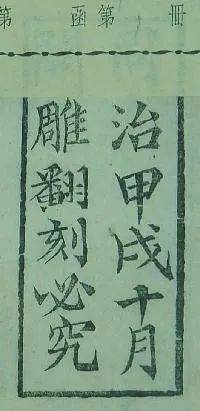

明代後期民間刻書業發展迅速,隨之而來的盜版等各種非正常競爭手段也開始盛行,刻書者更加注重對版權的保護,刻本通常會附上「翻刻必究」之類文字,以宣示版權,並作為行業慣例一直延續到清代。考諸史料,明清刻本版權聲明的方式大致有以下三種方式。

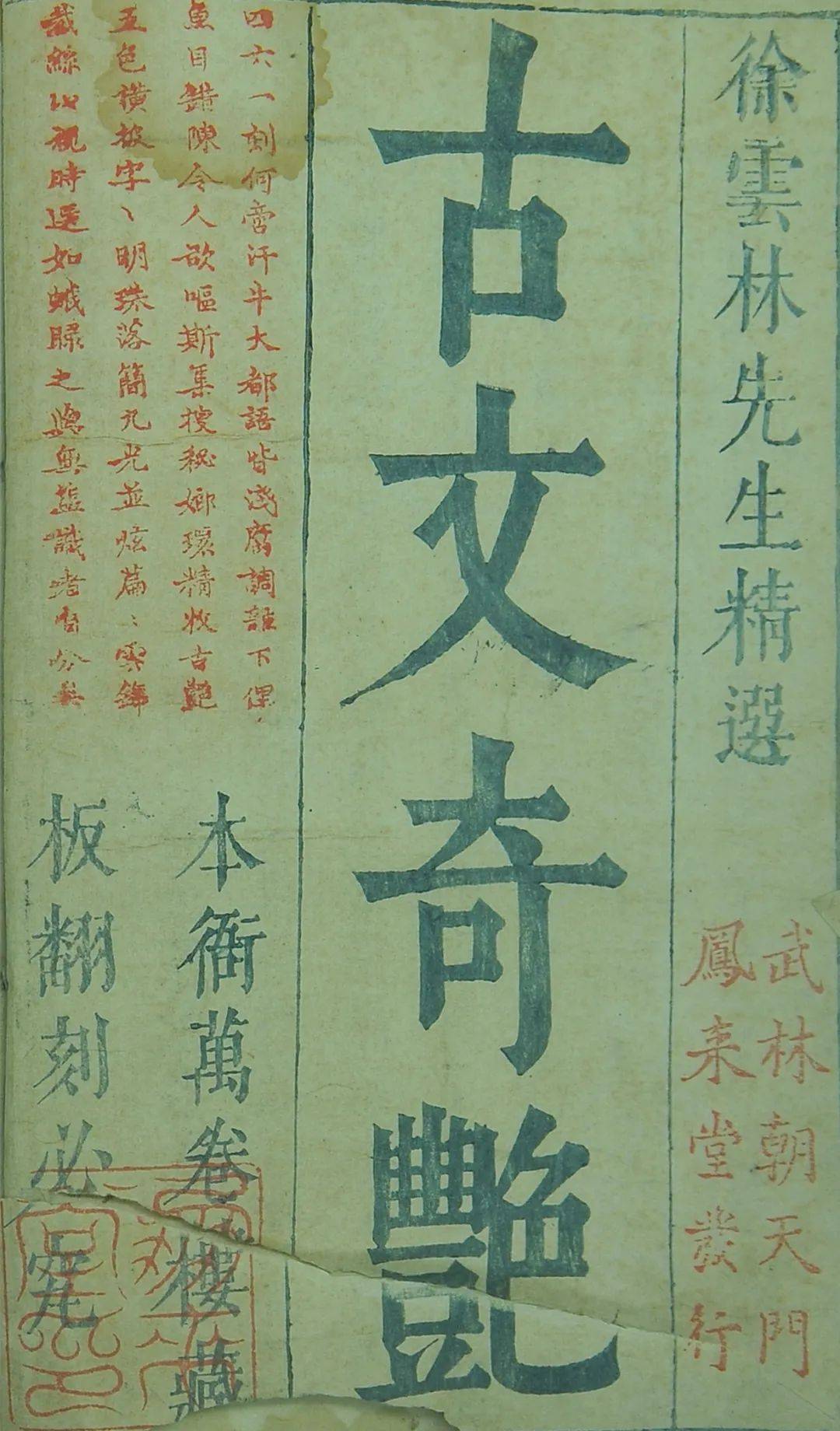

通過內封聲明版權

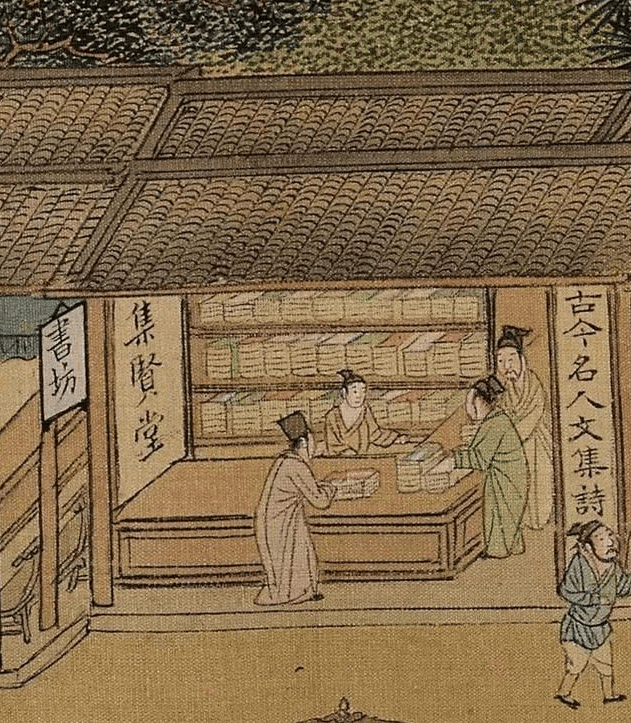

明代仇英畫中的書坊

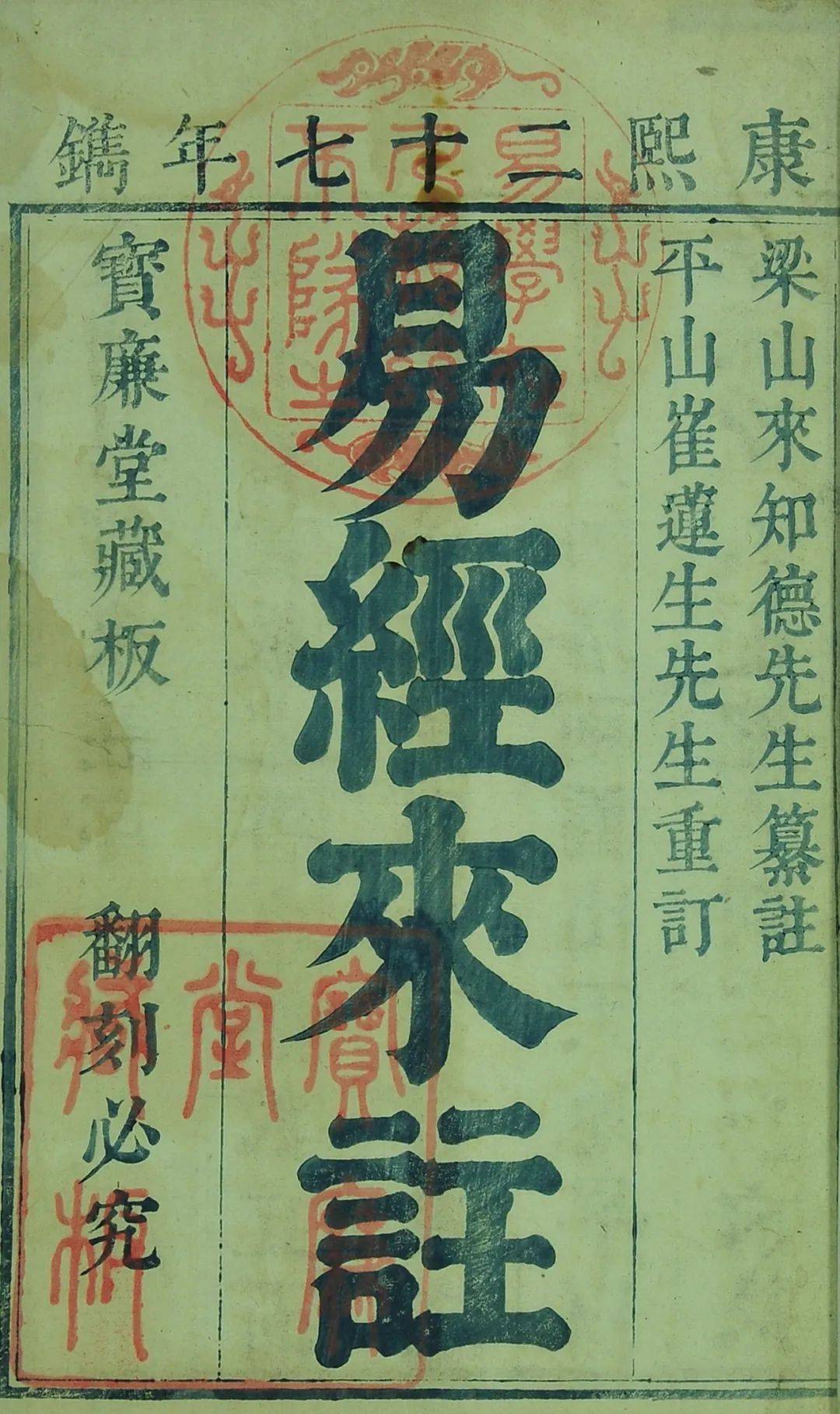

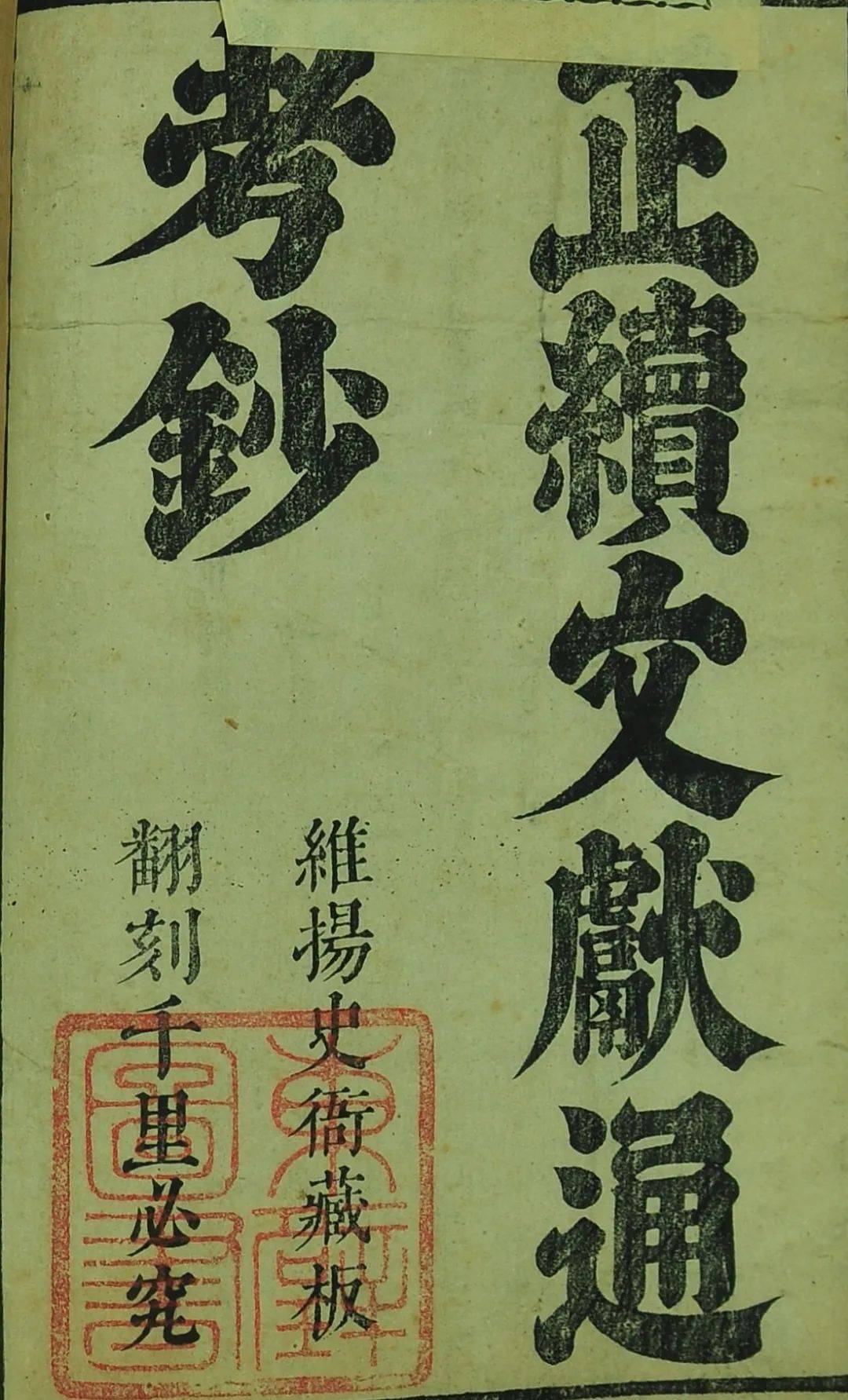

所謂內封,是介於圖書封面和目錄正文之間的襯頁,也稱扉頁、書名頁,通常印有完整的圖書名和刻書者信息。一般會在頁面左行刻上藏板地、藏板字號及「翻刻必究」一類字樣,和現代「版權所有,侵權必究」的用語十分接近。

明本鐫「本衙萬卷樓藏/板翻刻必究」

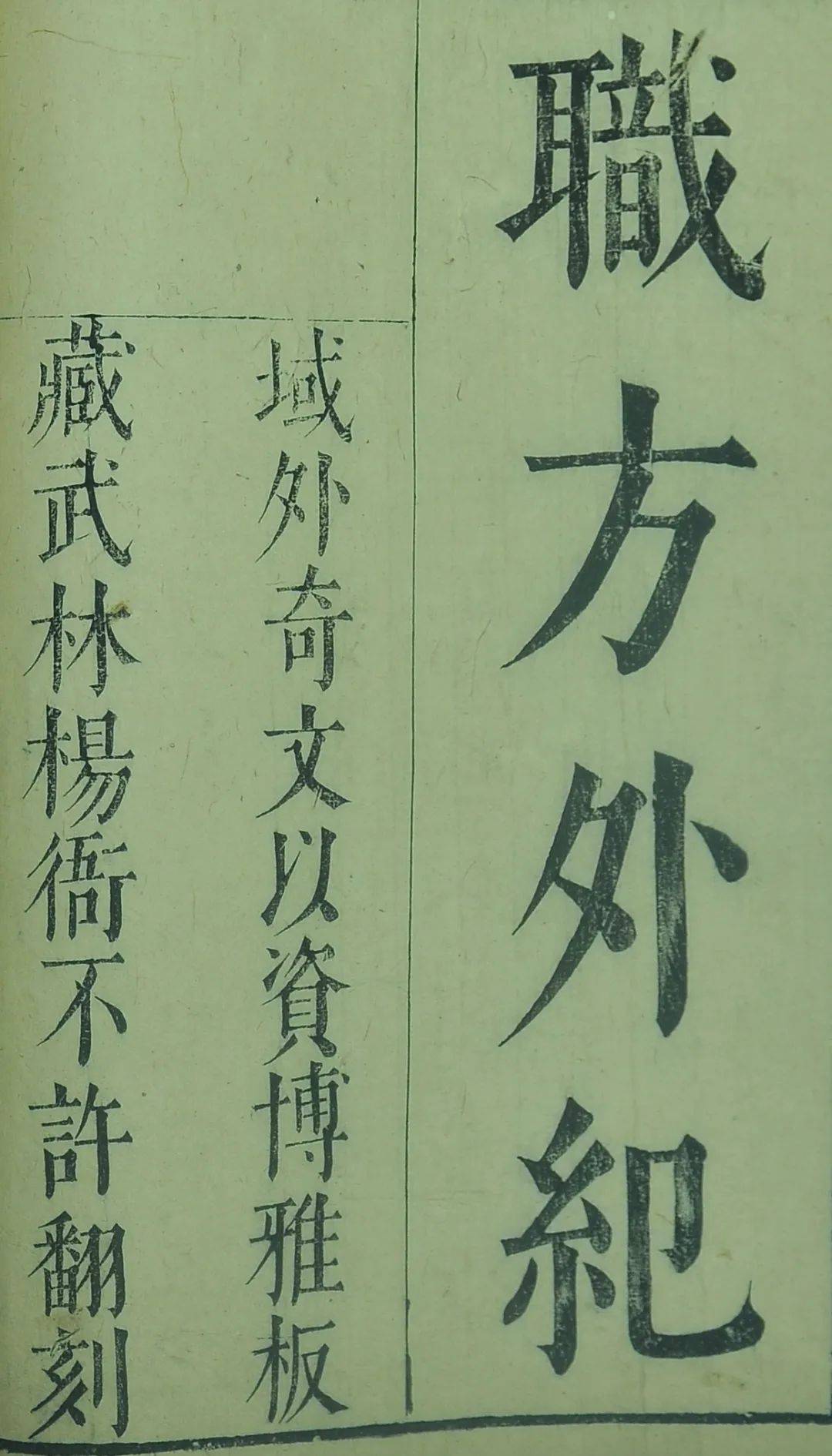

明刻本《職方外紀》版權聲明

左側鐫:寶廉堂藏板 翻刻必究

維揚史衙藏板/翻刻千里必究

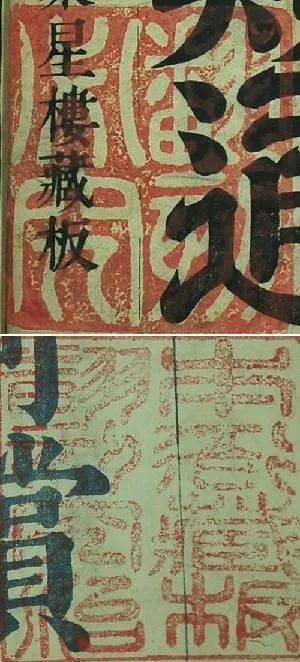

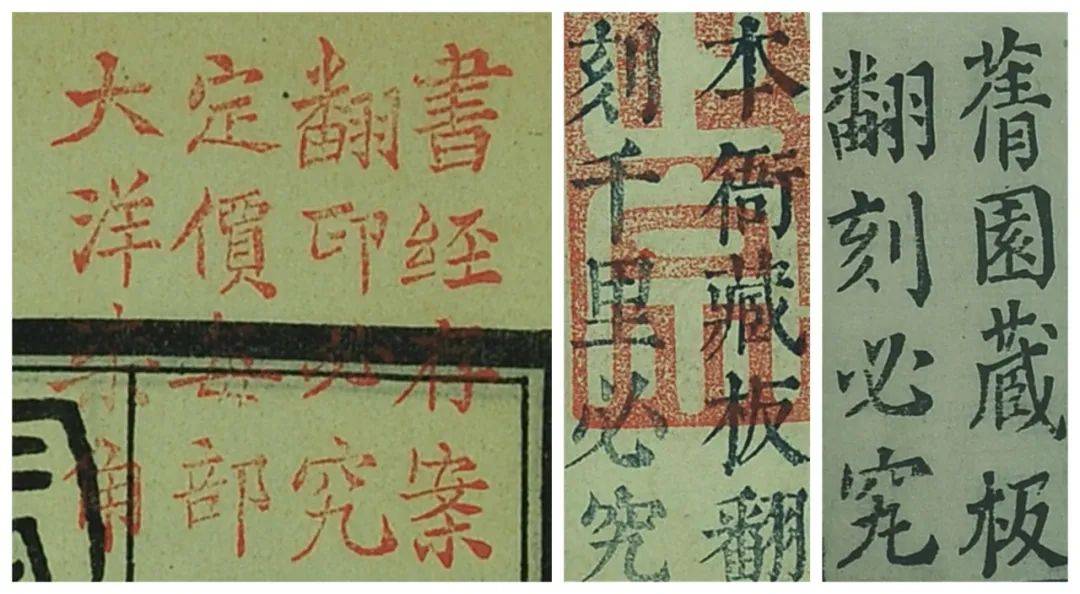

朱印木記版權聲明

館藏古籍中的版權聲明印記

館藏古籍中的版權聲明印記

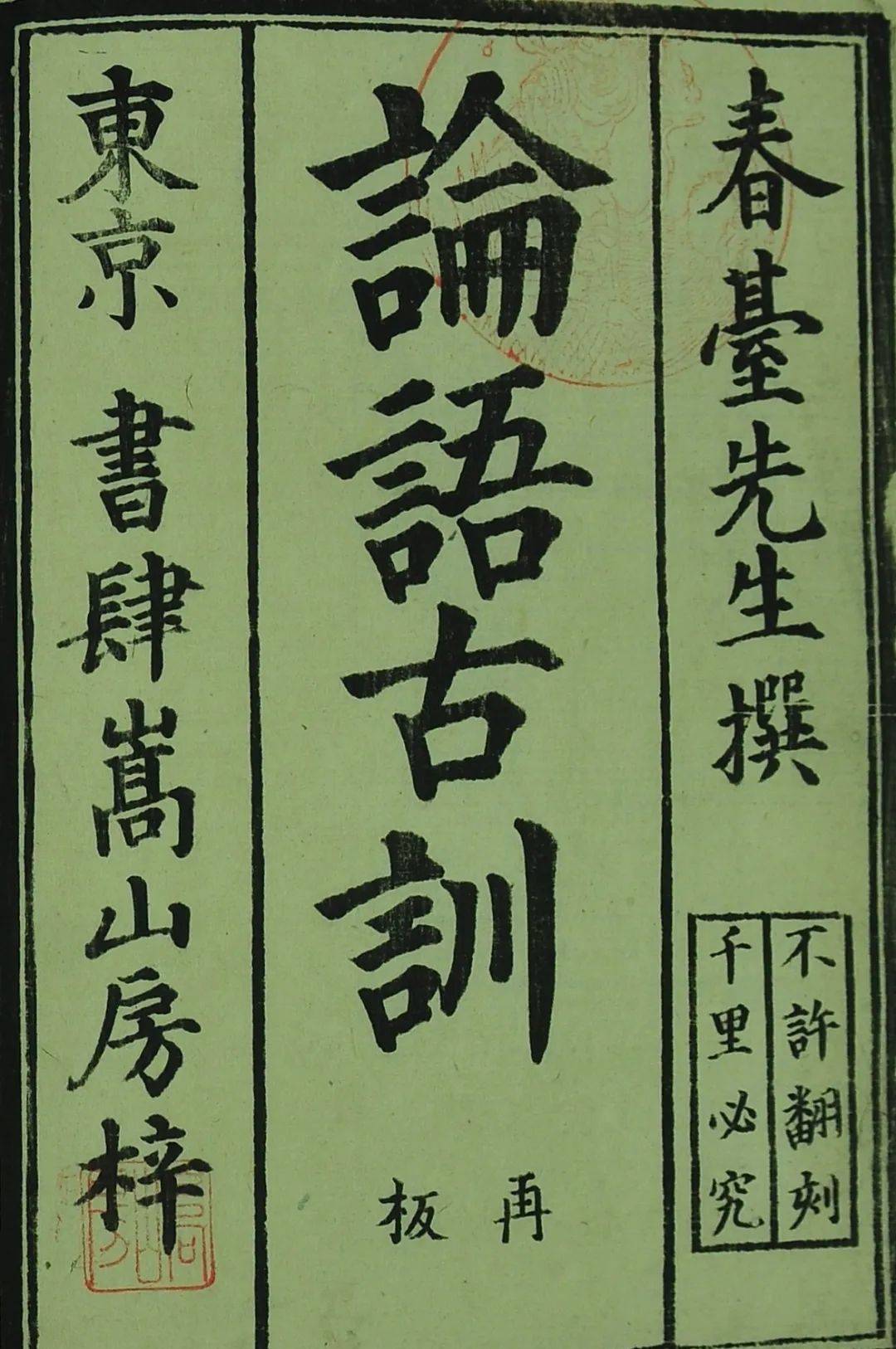

深受中華文明影響的日本

和刻本上同樣印有版權聲明

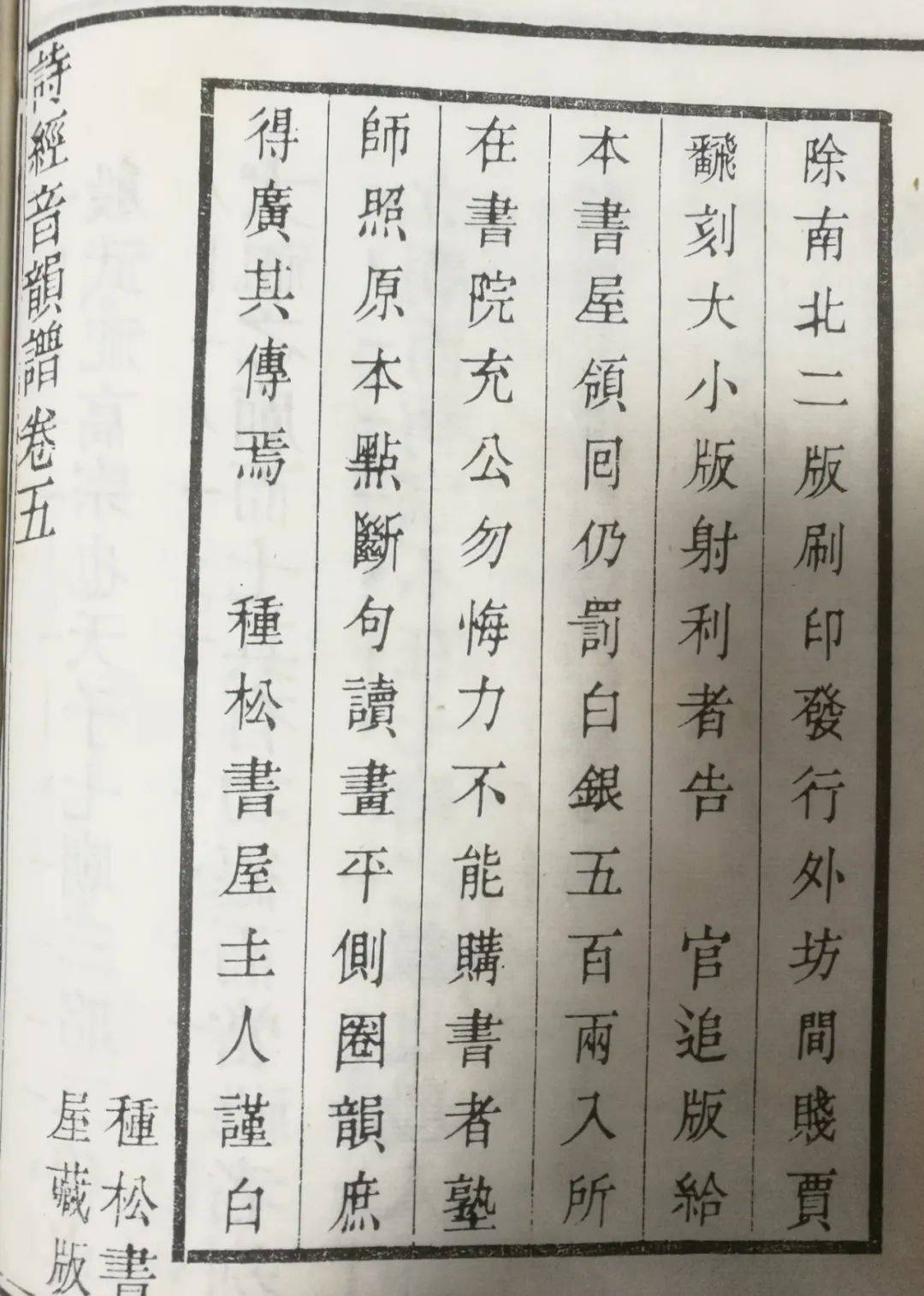

使用牌記聲明版權

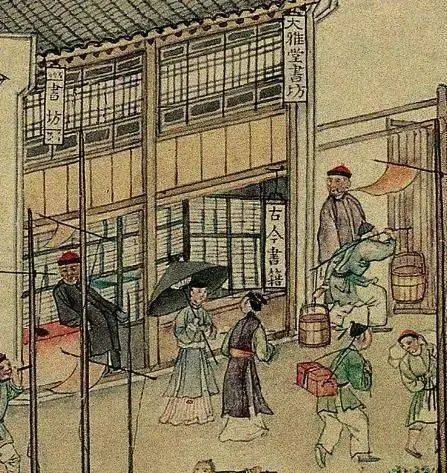

清代畫作中的蘇州書坊

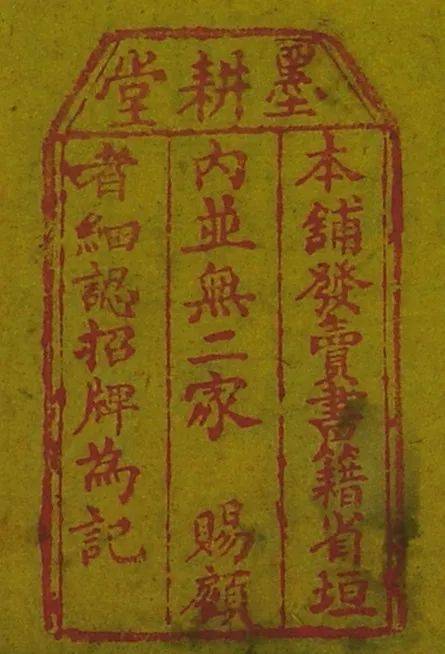

所謂牌記,也叫墨圍、木記、書牌等,是將刻書者的姓氏、堂號或字號、刻書地、刻書時間、出版事項及內容說明等等信息刻印在一個形狀固定的標記內,通常有長方形、正方形、鼎形、鐘形、碑形等形狀,以長方形最為常見,如前文提到的南宋刻本《東都事略》目錄後的牌記。明清兩代刻書牌記中,都有不少版權聲明的內容。

清刻《儒林外史》牌記

清人翻刻元本牌記

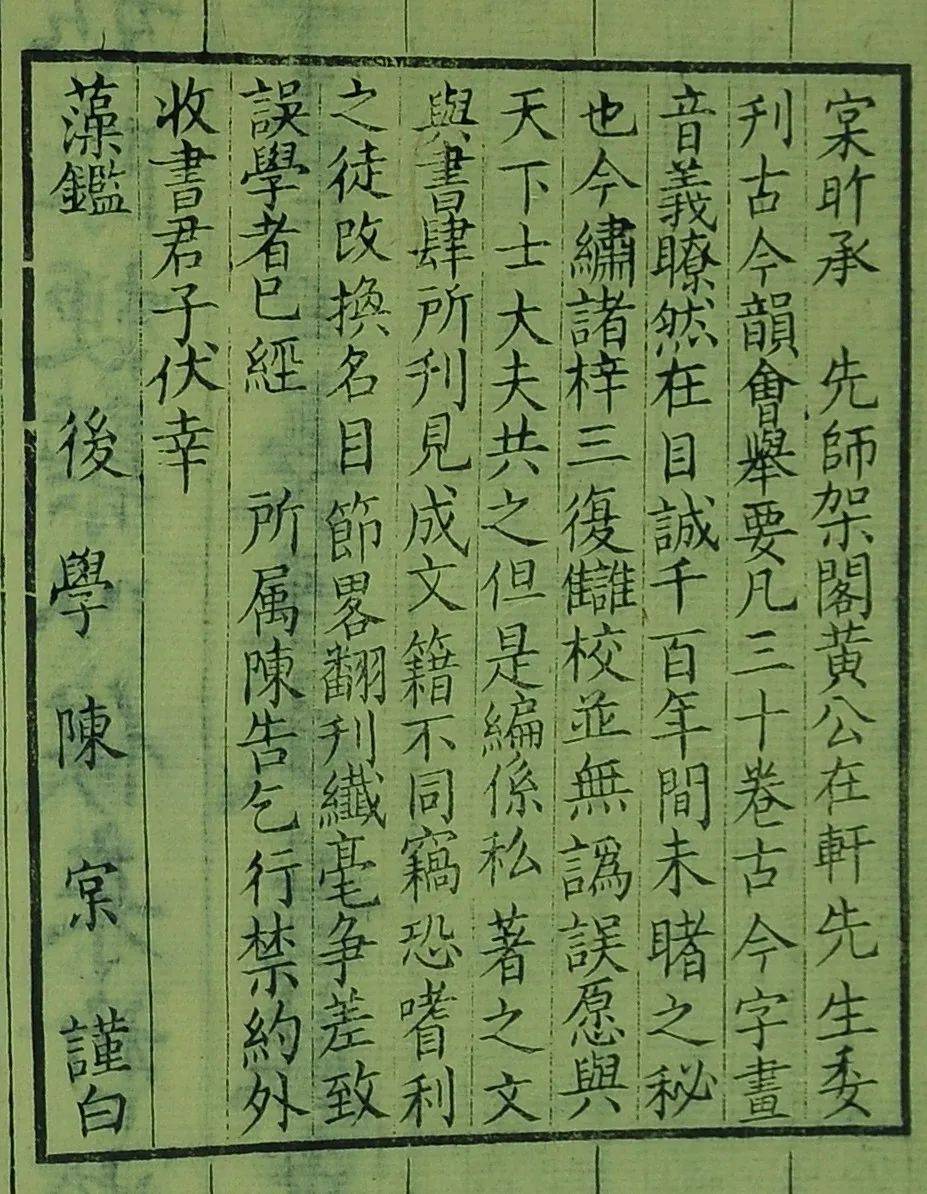

清刻本《詩經音韻譜》卷末聲明

民國刻《書林清話》版權聲明

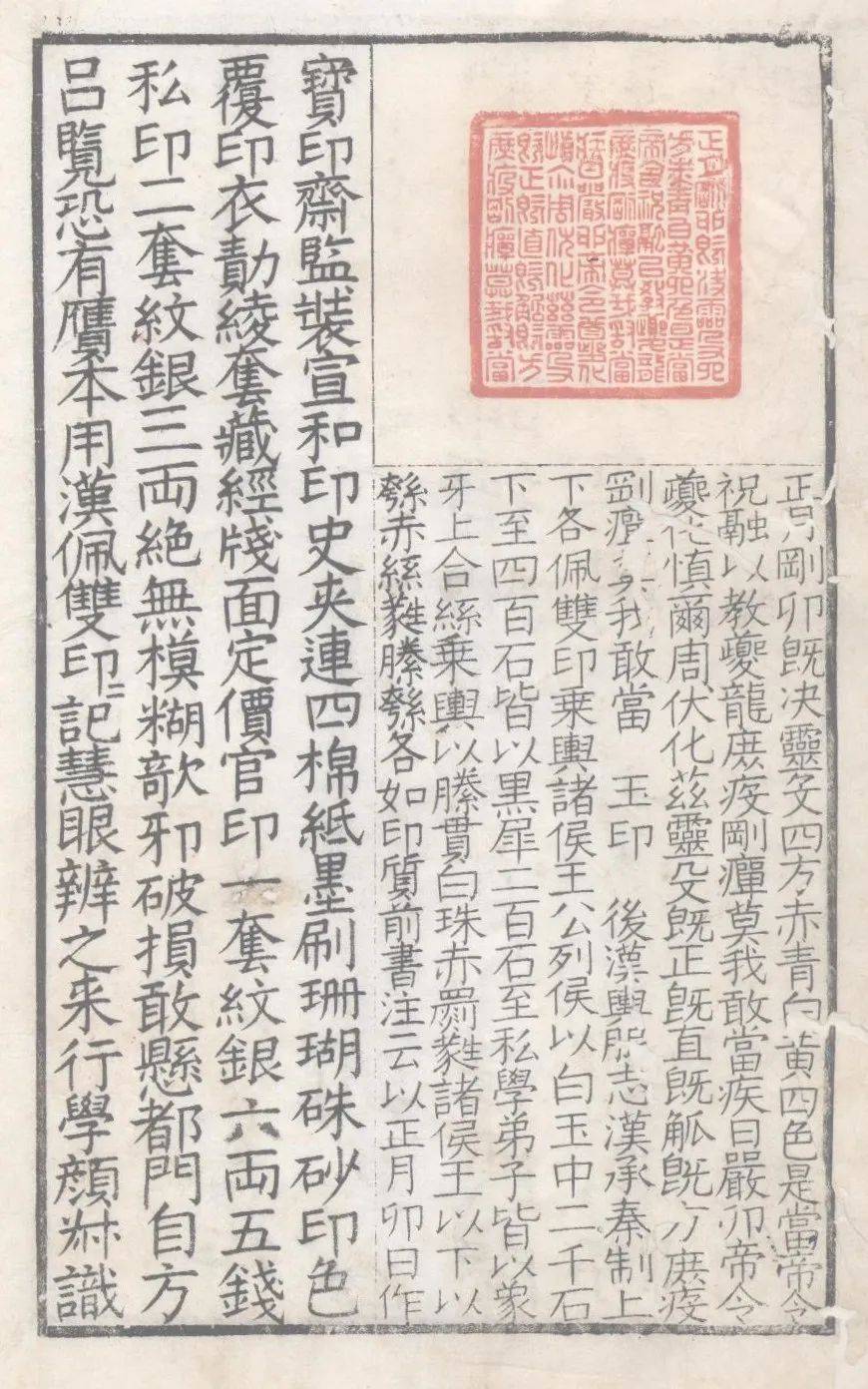

《宣和集古印史》

版權意識的增強,還促使書商去思考如何從技術上防止盜版。明人刊刻《宣和集古印史》,直接將漢佩雙印印記套印在內封上,一旁註解:「寶印齋監裝《宣和印史》……恐有贗本,用漢佩雙印印記,慧眼辨之。」這方漢佩雙印印記,圖案複雜,極難偽造,使得盜版者只能知難而退。

以廣告、字號聲明版權

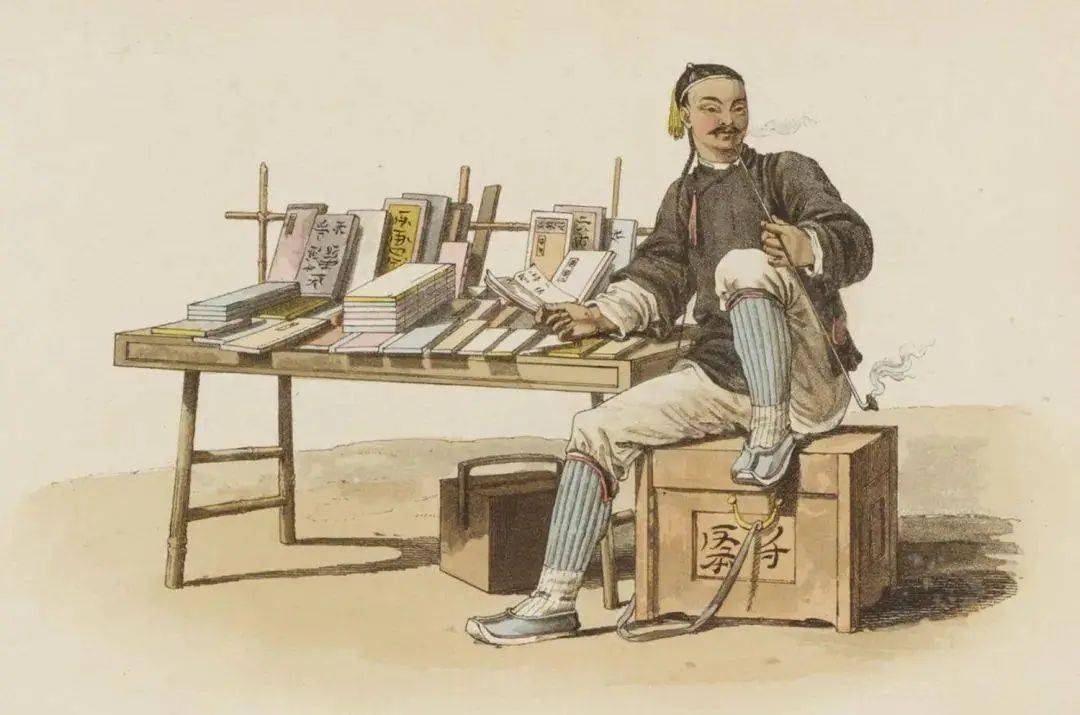

馬戛爾尼使團訪華所繪清代書攤

明清時代,還盛行以廣告、字號標記的形式聲明版權。明清刻書中廣告開始盛行,類似於商標的字號也開始出現。字號設計愈發複雜精細不易模仿,通過與廣告用語結合使用,加入版權聲明內容,可以達到更好地宣傳圖書和宣示版權的目的。

明刻本中的提示廣告

清刻《七言古詩聲調細論》廣告木記

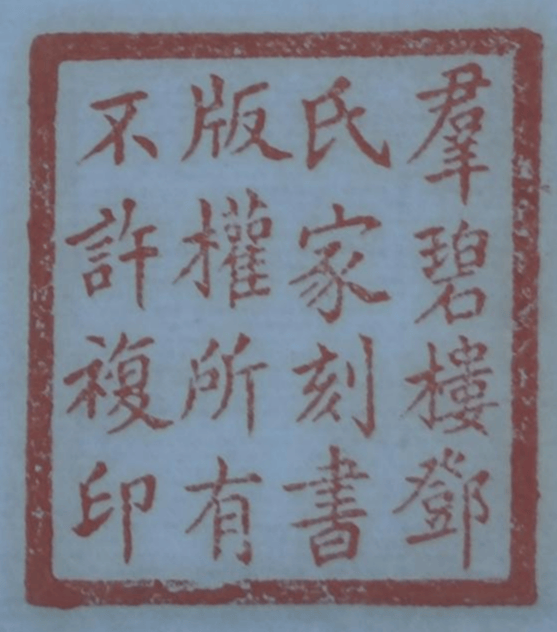

近代群碧樓的版權聲明章

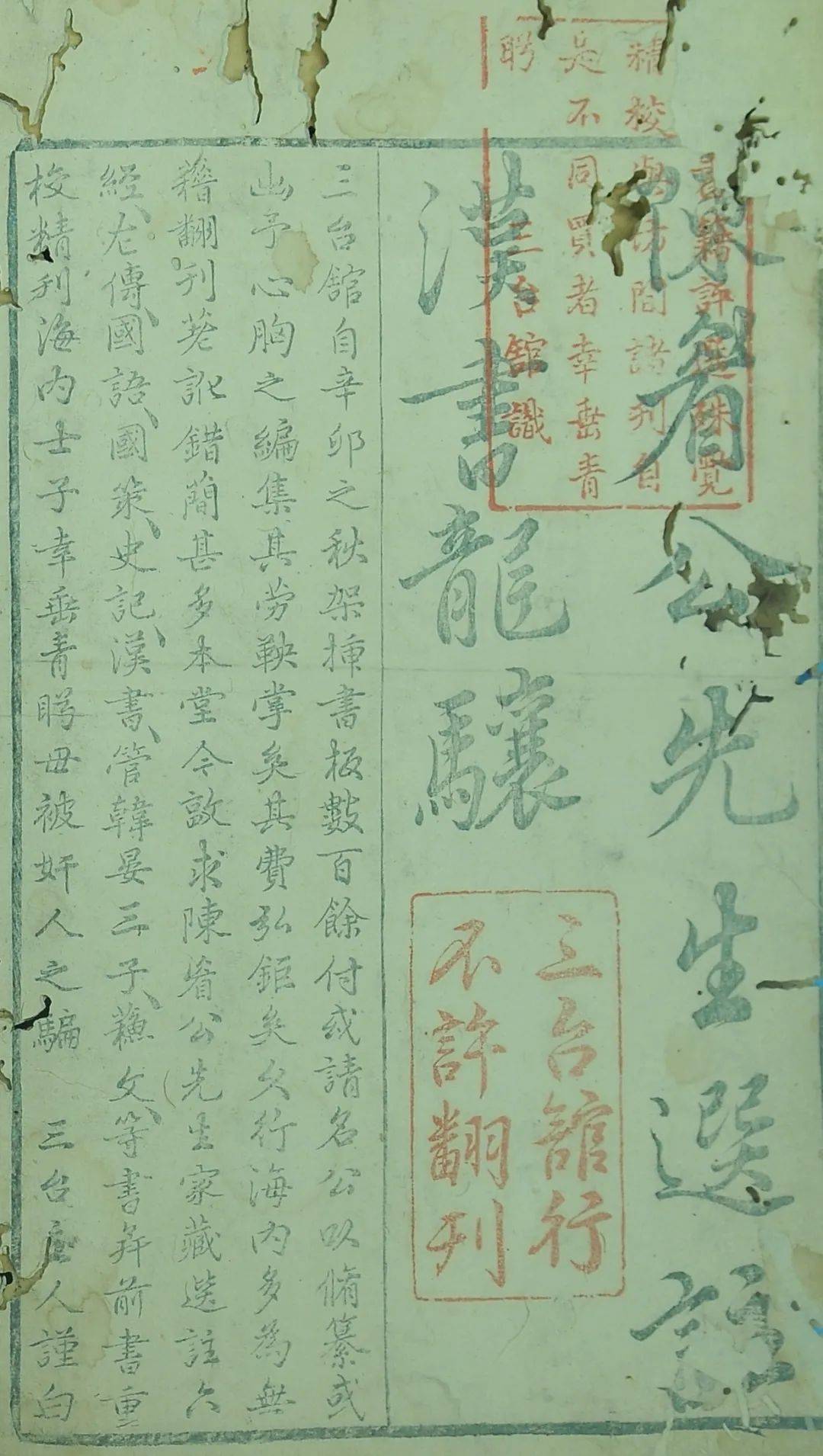

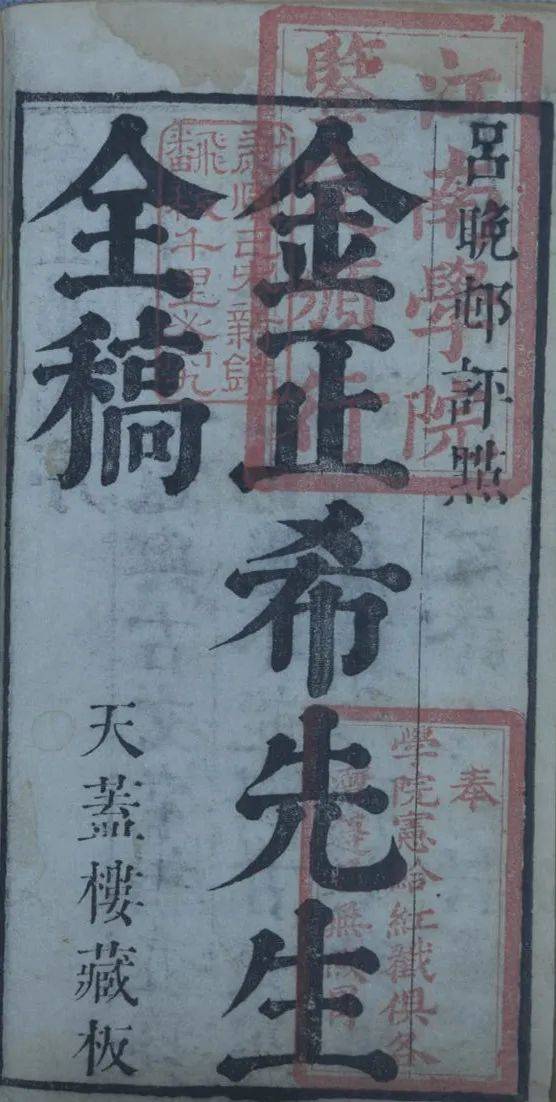

書商還會通過官府介入來保全自己的商業利益,對書籍翻印進行約束。而官府為防止拙劣地翻印導致書籍內容錯謬,進而造成文化損失,所謂「竊恐嗜利之徒改換名目,節略翻刻,纖毫爭差,致誤學者」,也樂意為正版發行者官方背書,對翻刻行為打擊限制。館藏清康熙十八年(1679)天蓋樓刻本《金正希先生全稿》有內封木記三處,右上角為「江南學院鑑定頒行」,宣傳版本經江南學政官方鑑定,合法發行並且質量保證;上為「康熙己未新鐫翻板千里必究」,著名刊刻時間並發出版權聲明違者必究;下為「奉學院憲給紅戳俱各凜遵並無假冒」,再次申明本書為官方認證的正版圖書。

清末官府保障版權的告示

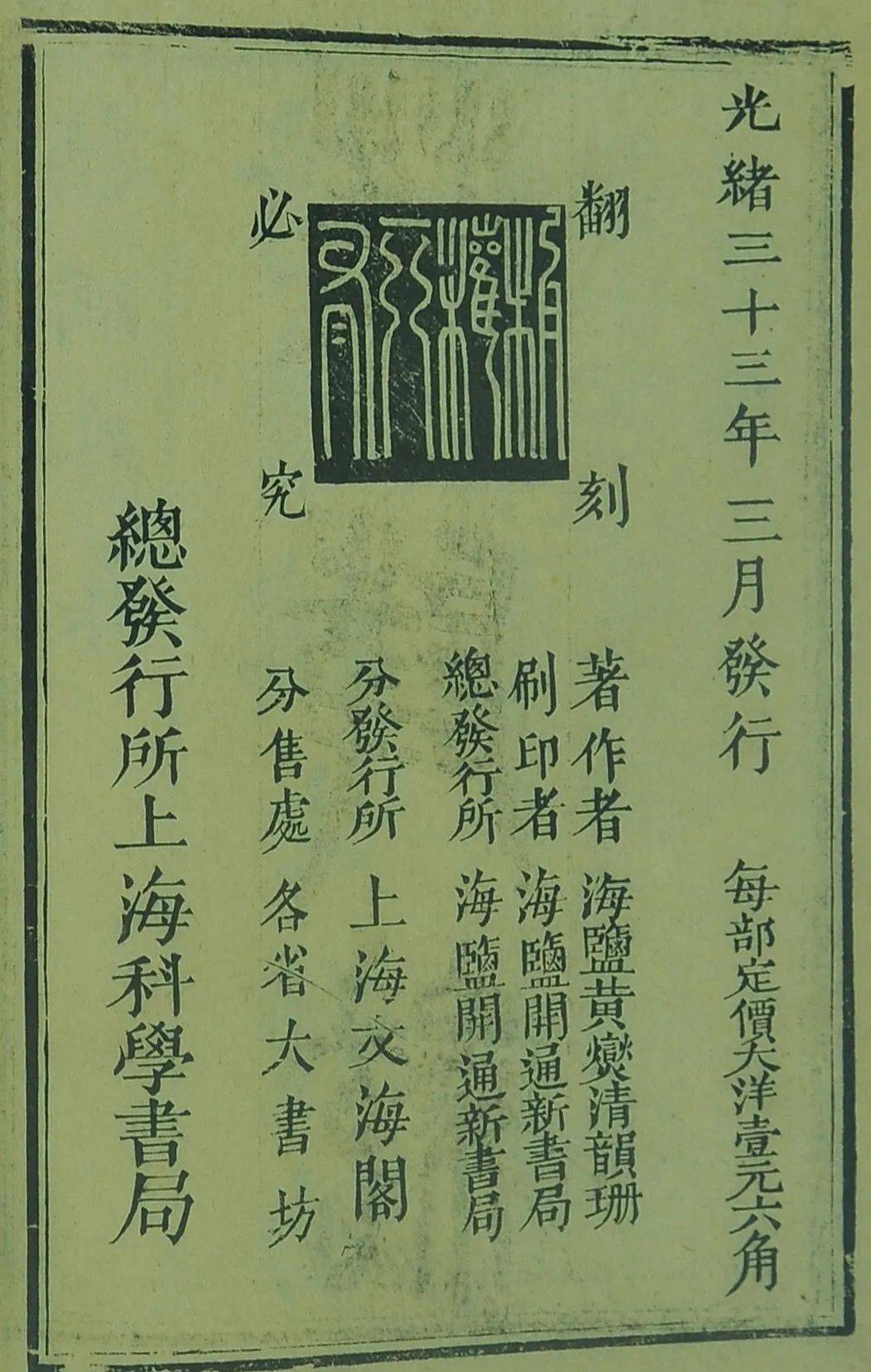

及至清末,西方版權保護理念開始進入中國。光緒三十二年(1906)開始,清政府相繼制定頒布了《大清印刷物件專律》《大清報律》等律令,我國的版權保護從此揭開了新的一頁。

光緒三十三年(1907)刻本版權頁

餘論

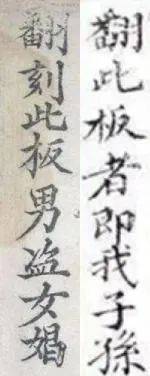

歷史上,原刻者無論是作者還是書商,維權的道路都很艱難,「翻刻必究」在很大程度上只是人們一句一廂情願的口號而已,對盜版者並沒有多大威懾力。不少原刻者在無可奈何之際,只能在自己出版的書中對盜版行徑口誅筆伐,一些民間的通俗刊物、日常雜書更是無須顧忌形象,直接在書中惡毒咒罵,逞一時口舌之快。

清代坊刻書中詈語

事物都存在兩面性。有趣的是,盜版的流布,一方面損害了原創者的利益,另一方面卻提高了書的知名度。南宋洪邁所作《容齋隨筆》,被書商盜刻流入宮中,皇帝看後誇他「煞有好議論」,洪邁感激皇恩視為「至榮」,更有了動力續寫全書至《容齋五筆》,為後人留下了一部內容繁富的南宋筆記小說之冠。

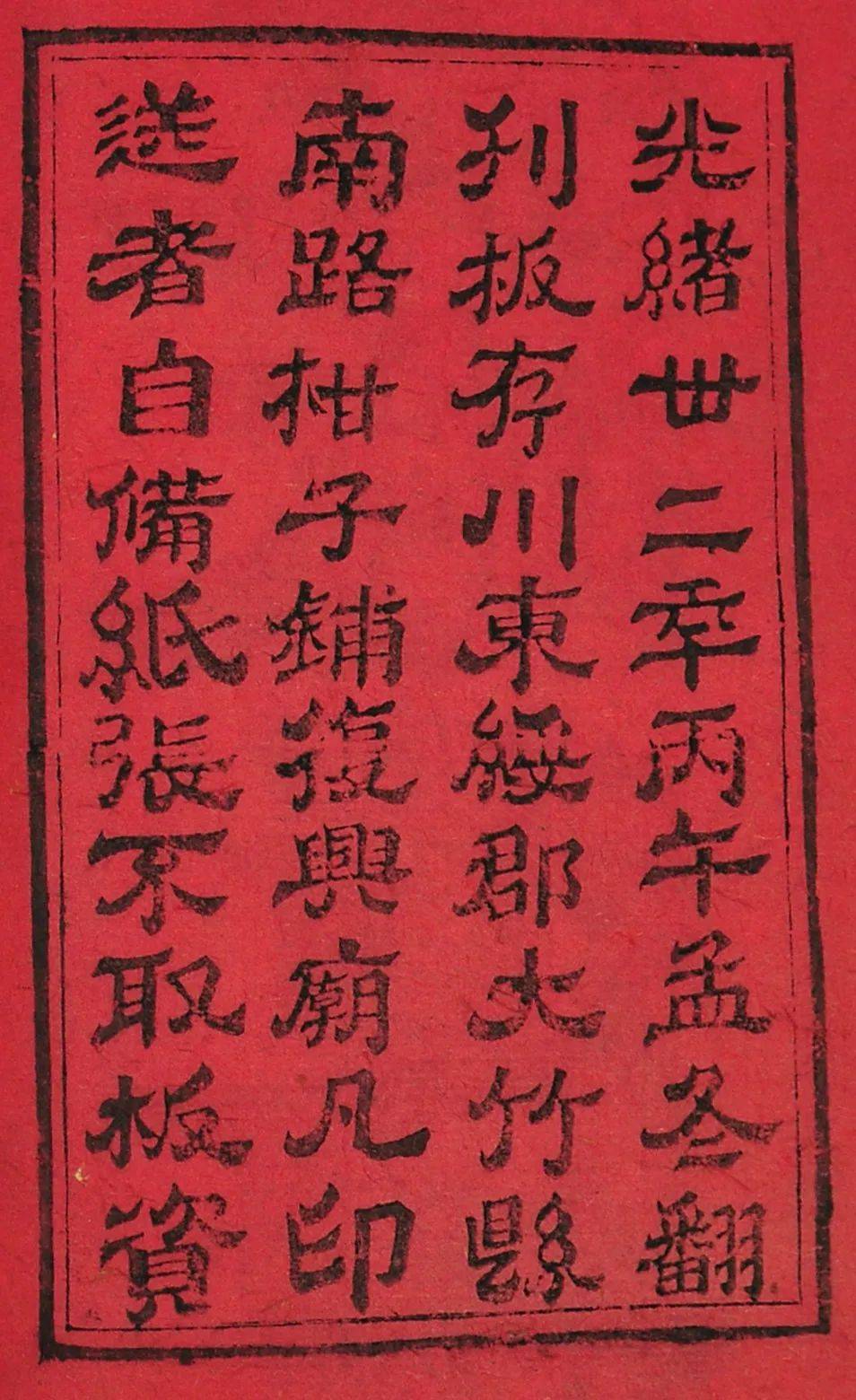

而一些勸人向善的公益類圖書,往往乏人問津,反而會在內封刊印「不取板資」的宣示,邀請善男信女自備紙張印刷傳播,以廣功德。

樂善印送,不取板資

凡印送者自備紙張,不取板資

來源: 中央黨校圖書和文化館古籍特藏室