華為三摺疊屏手機被余承東「曝光」,這或許才是摺疊屏的最終形態

華為三摺疊新形態

第一台量產的三摺疊屏手機要來了,第一個吃螃蟹的可能是華為。

越來越多的信息顯示,華為的三摺疊手機即將在年內面向市場。甚至有博主曬出,華為常務董事余承東在機艙使用三摺疊屏手機的照片。

照片顯示,余承東正在使用的軟體很可能是微信 APP,三塊屏左邊是消息列表,右邊是網頁內容,但面積比普通大摺疊手機大了不少,側邊的保護殼裡還疑似隱藏了手寫筆。

此前,華為余承東也曾董宇輝的直播間裡爆料:

下一代的摺疊屏,別人都能想得到,但做不出來。我們已經想了五年了,終於可能快要出來了。

五年前,華為發布了第一代摺疊屏手機華為 Mate X,彼時摺疊手機還是個新鮮玩意兒,對於外折還是內折的設計也仍在探索階段。五年後,主流的摺疊手機已經都是內摺疊方案,而售價也從 15000 元往上殺進了 6000 元區間,無論是技術還是成本,摺疊手機都已經趨於成熟。

但摺疊手機的產品形態,還遠遠沒有到頭,三摺疊的摺疊手機,可能才是摺疊手機的究極體。

華為三摺疊手機會採用哪種設計?

關於三摺疊手機的形態,基本上也是分為兩種摺疊形式——S 字型外折、G 字型內折。

作為摺疊螢幕最大的供應商之一,三星曾在 2022 年的 CES 上展示過三摺疊手機的兩種形式方式。

這款名為三星 Flex S 的三摺疊原型機,就採用了「S」字摺疊的方式,手機的外屏是摺疊屏的一部分,展開之後,摺疊藏在內側的另外兩塊螢幕和外屏共同組成了一塊超大屏:

另外這款名為三星 Flex G 的三摺疊手機,採用將兩邊的手機屏折向中間的「G」字摺疊方式,這顯然對鉸鏈、螢幕提出了更高的要求,增加了量產的難度,看上去也更加笨重:

此外,也有二者合一的產品形態。今年 5 月,TCL 華星也曾在 2024 SID 活動中展示了 Tandem 三摺疊屏手機原型,能在「S」字和「G」字摺疊方式之間自由切換。但這種「可內可外」的摺疊方式無疑對螢幕的柔性和耐用性、鉸鏈的強度提出了更高的要求。

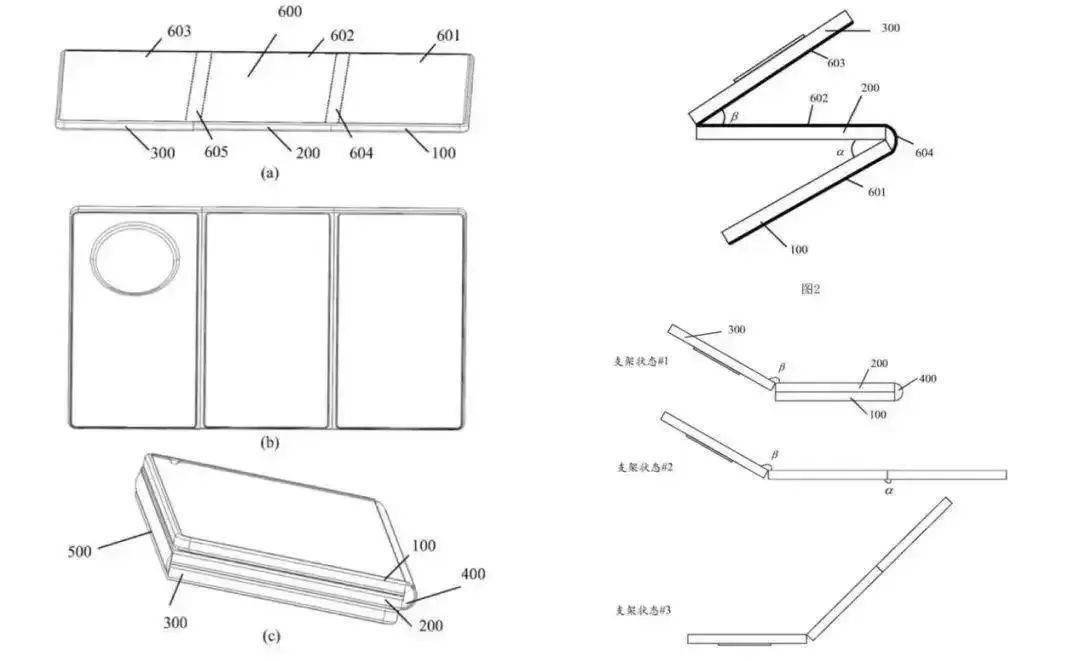

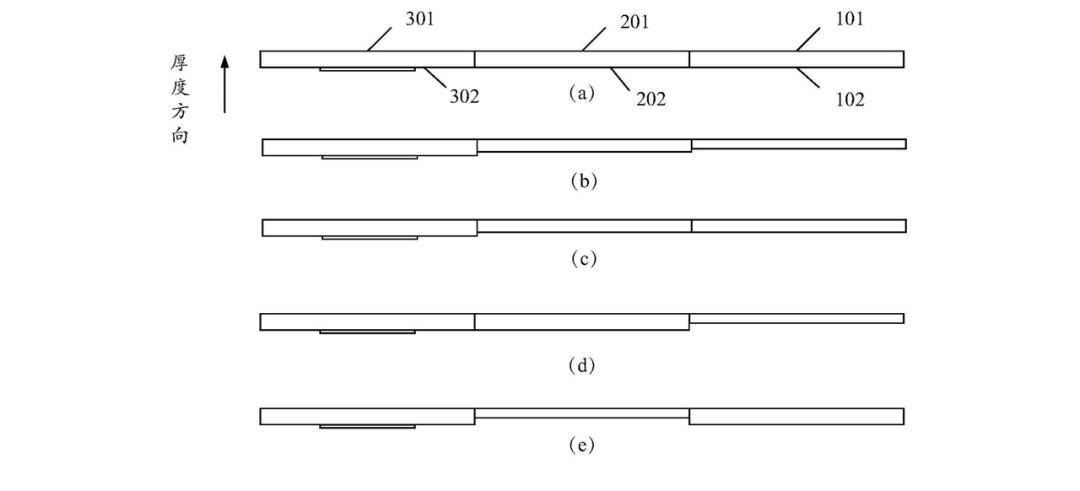

綜合來看,「S」字形摺疊結合了目前已有的內折和外折技術,還能有更緊湊的整體結構,最有可能會成為主流的三摺疊方案。而在今年 3 月華為發布的一份三摺疊手機專利中,也印證了我們的猜想。

華為提交的專利申請書顯示,這款設備包含了三個殼體、兩個鉸鏈和一個柔性屏。每個殼體厚度不等,從而降低了設備整體的厚度,減輕了重量,也可以提供更好的握持手感。

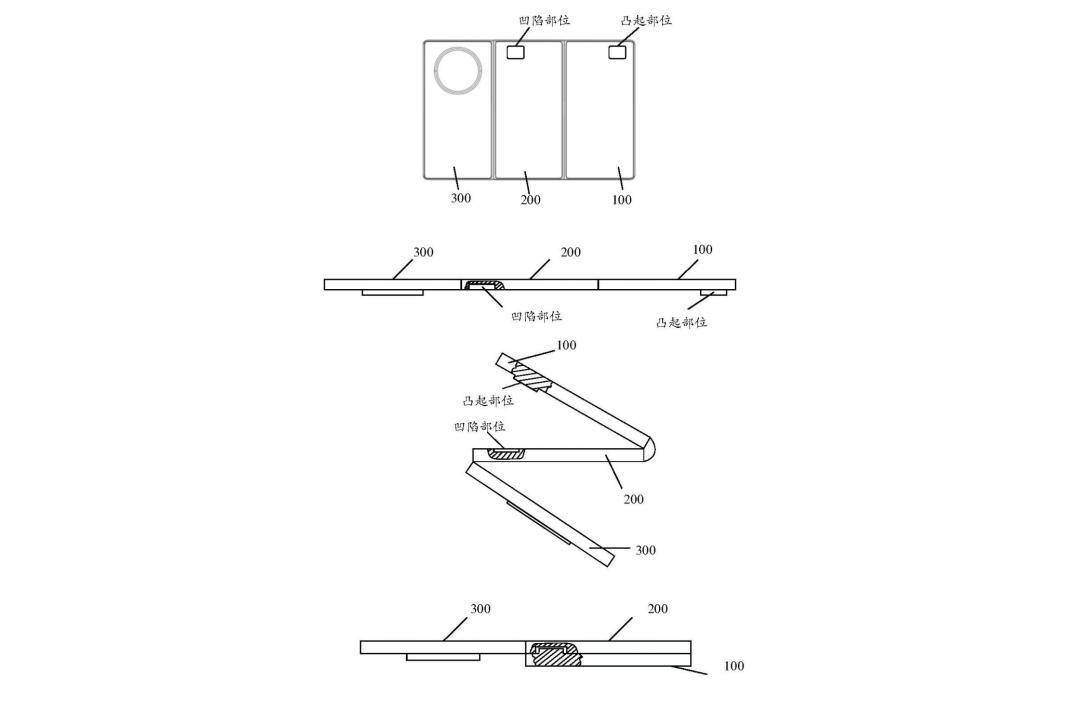

關於攝像模組的處理,專利書中提到了幾種不同的處理方式。

其中一種是在殼體上設置凸起部位來安裝前置攝像模組,並在其他殼體對應位置布置凹陷部位,這樣在設備摺疊時凸起部分就可以隱藏在凹陷部位中,從而降低摺疊狀態下的整體厚度。

另一種策略是,如果殼體被設置成楔形,攝像模組將會被安裝在較厚的那塊殼體上,在一定程度上減少模組厚度對設備整體厚度的影響。

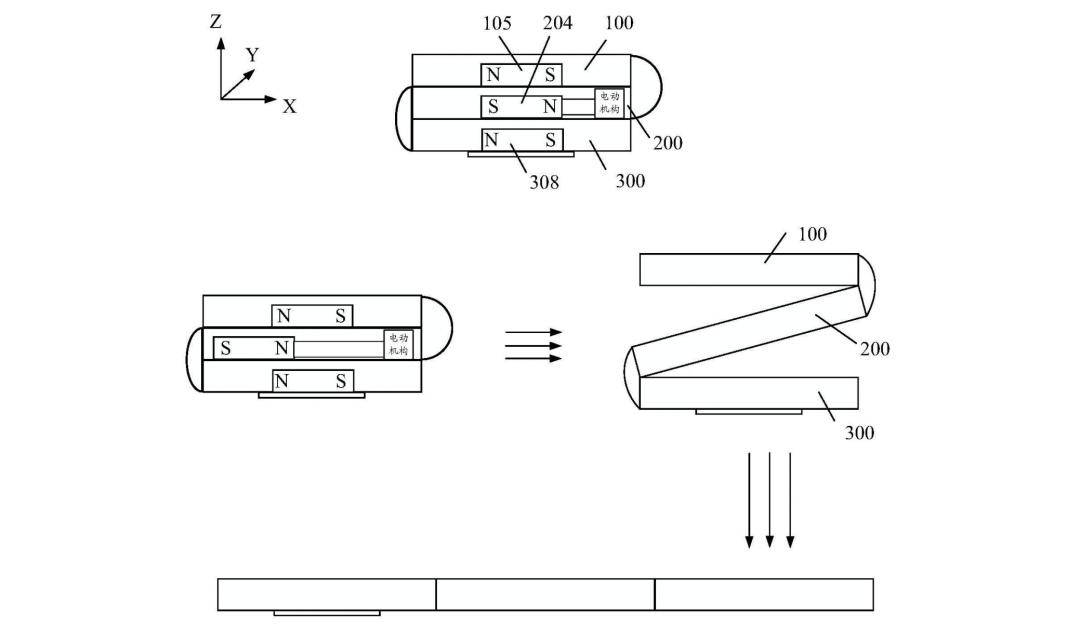

專利說明書還提到了通過一個開關自動展開摺疊屏的操作方式,這主要利用了殼體中的磁性部件之間的相互作用實現。顯然,多加一塊螢幕意味著每次展開/閉合都要多一步操作,而利用磁吸的助力或許是個不錯的選擇。

電動展開與手動展開相結合的操作方式

從專利書中可以看到,華為對於三摺疊手機的考量是非常全面的,攝像頭如何擺放、摺疊屏如何展開、怎麼樣更好地讓產品輕薄,都有細緻的研究,其他諸如電池、天線、柔性電路板等部分的設計也都有非常詳細的介紹,有的地方還會出現多種不同的設計方案,看得出華為在三摺疊手機技術方面確實下了不少功夫。

五年磨一劍的三摺疊手機,華為既要攻克工程製造難題,但更關鍵的是,是要攻克摺疊手機的內容供給難題。

折上折,是要解決摺疊手機的內容難題

其實縱觀智慧型手機的發展歷程我們不難發現,從最初 iPhone 的 3.5 英寸,到後來 iPhone 6 Plus 的 5.5 英寸,再到如今的 6.7 英寸,螢幕越來越大是智慧型手機發展的主旋律。

這主要由於,螢幕是智慧型手機輸入 / 輸出信息的最主要媒介。面積的擴展增加了用戶與產品之間的信息輸出及輸入能力,所以螢幕的擴大某種程度上來說意味著手機在信息交互能力上的提升。

制約智慧型手機螢幕擴張的,是人類手掌尺寸的大小,以及所能承受的重量,而摺疊屏的誕生就是為了掙脫這一桎梏。摺疊屏手機的誕生,成功讓智慧型手機的螢幕突破 7 英寸,主流的大摺疊屏手機能達到 8 英寸,幾乎是跟 iPad mini 一樣的顯示面積——但事實如此嗎?

絕大多數用戶都是抱著平時用手機,展開用平板的期待買了摺疊屏手機,但實際效果並不盡如人意。

艾瑞諮詢有一項調研報告顯示,62.6% 的摺疊屏用戶期待硬體有所創新,而期盼軟體創新的用戶,高達 97.6%,原因很直接:手機上有海量的內容,並沒有適配摺疊手機的螢幕,這塊 8 英寸大屏並不能得到充分利用,有時候還會拖後腿。

與之相對應的是,Canalys 剛剛發布了 2024Q2 全球平板銷量統計,出貨量同比增長 18%,說明消費者對於大屏智能設備的需求並沒有下降,甚至有逆勢增長的潛力。而其中賣得最好的產品,螢幕尺寸基本上都是 4:3、3:2、16:10 這樣的長方形比例螢幕,他們可以很好地兼容手機端的內容。

幾款主流廠商平板

但大摺疊內屏卻與手機和平板電腦截然不同,目前市面上比較主流的幾款大摺疊,展開後內屏長寬基本都是接近 1:1 的比例:

從實際使用來看,大摺疊手機無論遊戲、視頻、日常社交媒體的使用中,都會出現一定的信息缺失。

左為普通手機畫面,右為大摺疊手機畫面,大摺疊明顯出現了一定的畫面缺失

在遊戲中,常常會出現成片的空白區域,而在遊戲中又會出現一定的視野盲區,造成一個很詭異的現象,明明手機螢幕變大了,但可以顯示的內容卻少了很多:

手機、大摺疊、平板在遊戲中視野對比

在觀看視頻、電影等固定畫幅的內容時,這個問題更為明顯。目前我們觀看的大部分視頻內容都是 16:9 的橫屏視頻或 16:9 的豎屏視頻,還有一些電影或紀錄片會出現 21:9 的超寬比例。因而在大摺疊屏內屏上觀看此類視頻時往往會出現大面積的黑邊:

普通手機、大摺疊、平板播放 16:9 比例的視頻時均出現黑邊

如果從觀感上來看還不夠明顯,那麼我們就做一個簡單的數學題:

假設視頻長寬比為 16:9,而大摺疊內屏的比例為 1:1,那麼視頻內容在螢幕中所占比例約為 9/16,約等於 56.25%。螢幕利用率僅為一半多一點。

針對這一問題,很多廠商通過採用了多樣化的分屏操作、重構元素等方式適配方形的螢幕,儘可能地利用大摺疊在螢幕面積上的優勢。

還有的廠商試圖通過新的交互邏輯,來解決這個問題。例如 OPPO Find N3,你可以想像它在螢幕後面,有一張大約 15 英寸的幕布,同時打開三個應用時,它們能以多種排列方式,以符合邏輯的直觀方式鋪在這張幕布上。

顯然這在一定程度上緩解了問題,但並未觸及核心——我們需要的是能夠完整顯示內容的大屏手機,而不是並在一起的兩塊手機螢幕,不然微軟 Surface DUO 早該成功了。

從這個角度來看,或許我們在一開始就把問題本末倒置了——並非軟體難以適配硬體,而是方形螢幕硬體本身難以適配軟體。

而這似乎已經成為了一個不可能解決的難題——如果想要展開狀態接近平板電腦比例的大屏,就要承受閉合狀態更寬大的螢幕;如果想要閉合狀態仍然像一款普通手機,就要承受與內容不匹配的方形螢幕。

關於這一問題,同樣是方形屏的小摺疊外屏給出了另一種解決方案。

例如小米在最新發布的 MIX Flip 在其 4 英寸的外屏上,劃分出了一塊 9:16 比例的 3.5 英寸屏。

用一個普通手機的比例,去適配大量的應用,可以看作是一個很好的通過硬體適配軟體的案例。

但顯然,大摺疊屏手機並不能像小摺疊外屏一樣做「減法」。

不過好消息是,大摺疊手機能夠做「加法」。

也就是通過加上一塊螢幕的方式,使其擁有更接近傳統的長條形螢幕,與主流的視頻、軟體內容更加匹配,擁有更高的螢幕利用率。

更重要的是,通過對長寬比的補充,使其真正完成大摺疊「合上是普通手機,展開是平板電腦」的使命。

從這個角度來看,或許我們從一開始,想要的就是一款三摺疊屏手機,但受限於技術原因而不得不選擇從兩摺疊開始做起。

目前的大摺疊手機,只是一種「半成品」,即真正從手機到平板躍遷的一個跳板、一個在摺疊技術發展過程中為了催熟鉸鏈、螢幕等技術的階段性產品。

或許多年之後,當我們回望歷史會發現,曾經如火如荼的大摺疊手機,其實只是一個過渡產品。

三摺疊,才是大摺疊手機的最終形態。

文:王萌

本文經授權轉載自愛范兒(ID:ifanr),如需二次轉載請聯繫原作者。歡迎轉發到朋友圈。