修復組的老師傅們常說:「修書半輩子,就是一碗漿糊、一支毛筆、一把剪子。」顯然,這對於概括他們半生對古籍修復事業做出的貢獻來說太過簡略,但對於串聯起他們對過去工作的記憶,或許再沒有比這更合適的話語了。在這之前,有前輩記錄下這個組的發展沿革,讓作為後輩的我們熟知了歷史上修復過的重要藏品、技藝卓越的修復專家,並常常引以為傲。歷史往往是由人與事構成的,但除了這些,那些不起眼的、稱不上了不起的日常修復工具是否也同樣在記錄著這個組的發展與變化?

修復工具在修復工作中必不可少,好比手術刀對於外科醫生。同樣,所有的工具從始至終並非一成不變,近年來隨著社會各界高度重視,在各級領導的大力支持下,大批具有高學歷的各學科青年人才陸續加入文獻修復隊伍。隨之而來,不同視角、不同知識領域的新想法、新觀念與傳統工藝相互融合,使得文獻修復工作悄然發生著改變。這其中就包括一些技術輔助工具的調整與革新。而老師傅們從業多年依舊熱情不減,在參與工具改良的同時常回憶起過去的工具式樣,值得記錄。該文部分內容即整理自我組杜偉生、朱振彬、李英、邊沙、劉建明、劉峰六位資深古籍修復專家口述。

一、漿糊

漿糊的原材料為小麥麵粉,其在古籍裝幀與修復工作中不可缺少。作為紙張間的粘合劑,經歷代修復者反覆試驗、緩緩調試,一件件破損的紙質文物壽命得以延續。

古籍修復及書畫裝裱中所用漿糊與日常生活中漿糊不同,其要求質地純凈、濃稀可調而粘性不減,粘合時間長且不變性。而最重要的區別在於要求其具有可逆性,指重新修復時易於將補紙與原書分離。

在紙質藏品修復工作中,關於漿糊一直有著「去筋」與「不去筋」的差異,基本也是中國南、北方在此行業中的差異。所謂去筋,就是去除小麥麵粉中的蛋白質成分(±13%)。蛋白質自身為膠狀體,與澱粉結合,經高溫加熱,急劇膨潤,粘度激增;去除麵筋剩下的澱粉,經高溫加熱後,也具備一定的粘接性可供粘合。南方由於氣候潮濕,對於粘合劑粘度的要求比較高,因此南方的修復師往往選用帶有麵筋的漿糊;而北方氣候乾燥,紙張粘合固定速度要相對快。我們的文獻修復組地處北方,歷史上的老師傅們也都是北方人,所以我們一直以來選用的都是去除麵筋的小麥澱粉漿糊。

據杜偉生老師回憶,在上世紀八十年代前,那時候的精平裝書裝訂與善本修復、書畫修復還同屬於一個科組,與修書比起來,精平裝書籍的裝訂所需漿糊量大。因此當時製作漿糊的澱粉是在「北京豆製品六廠」採買的桶裝濕澱粉,但幾年後因工廠改制不再生產此類澱粉。1990年前後,組裡又在天津市「海河食品廠」訂購食品用小麥澱粉。2000年之後,因調製過程中發現其色澤、粘度已達不到要求,最終選擇放棄使用。

2008年以後,組內加入了「80後」年輕員工,採買了一批產自河北的「裱畫粉」,也屬於成品小麥澱粉。這批澱粉純度高,加熱易糊化,糊化後白、亮、透明度高。隨著2013年「天祿琳琅」修復項目的全面開展,在漿糊方面又有了新的調整。主持該項目的朱振彬老師認為裱畫粉仍屬於工業加工產品,純度難以確認,安全起見,還是選用傳統的「洗粉」方法來提純澱粉,即手工分離麵粉中的麵筋與澱粉,並利用離心機等設備將澱粉部分二次分離,取得純凈度較高的修復用小麥澱粉。近年,為提高效率,採購自動洗粉機來替代人工洗粉這一工序。

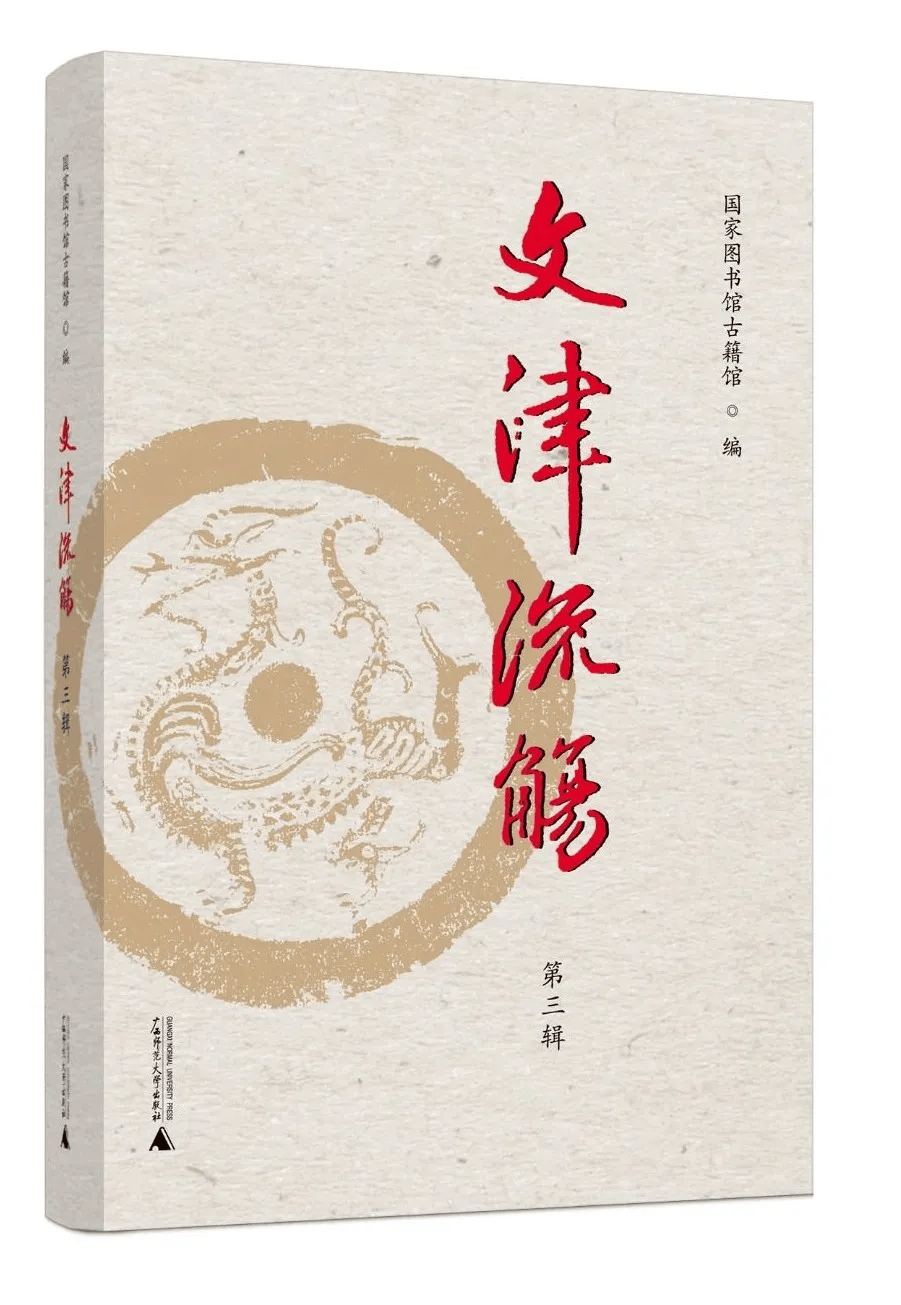

二、剪子

用作剪齊書葉、書衣、剪斷書線等。修復組老同事現在所用的剪子,為上世紀80年代訂購的「王麻子」牌手工鍛打鐵剪,亦是延續他們的前輩所用剪子樣式。其通體黑色,熟鐵材質,一體鍛打無焊接,刃口貼鋼,剪刃長(圖1)。由於剪子在修復工作中使用頻率極高,因此每過一段時間就需要磨剪刃。磨剪刃是一件專門的行當,在那個總有人走街串巷吆喝「磨剪子唻戧菜刀」的年代裡,有一位磨刀匠人會定期來館,組裡的剪子便交由他去磨,收費為1毛錢一把,據說那位師傅的手藝相當不錯。

圖1老式剪子(鄭靜文所用)

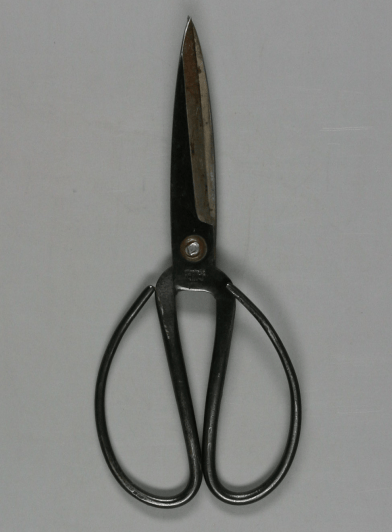

如今,街巷中再難見到專門磨剪子的人,年輕一代的修復工作者也開始從市場上選購成品剪子。現常見的剪子通常為通體不鏽鋼材質,刃口鋒利,不那麼容易磨損了(圖2)。

圖2現代不鏽鋼剪

三、噴壺

噴水工具,古籍保護工作常用、必備工具。早期稱之「噴水唧筒」。與之同時,有些老師傅也會用嘴含水噴,但需要反覆練習才能夠噴出均勻的水花,最常用此方式的是肖順華先生。同時期還採用過簡易噴水設備,即利用兩根吸管製作的工具。再後面出現了手動氣壓式噴壺,即藥水噴壺,是通過按壓壓柄增高壺內壓力,水位高低產生壓力差,通過噴嘴使水噴出來,但需要兩手配合工作(圖3)。待到80年代左右,組內採購一批「三角」牌噴壺,壺體有鋁製與塑料兩種,塑料顏色為紅、白相間,本是用作花藝噴水所用。其核心部件為金屬材料,壺嘴可調節出水量大小,可單手操作(圖4、5)。但老師傅們回憶起來均反映其把手部位常因焊接不牢而鬆動,影響使用,水花也並不夠細膩均勻。再者,舊時壺嘴大多為銅製,時常因銹漬或水垢堵塞出水口,需時常修理。以上實物現均已不存。

圖3上世紀50—60年代修復組使用過的同款噴壺(圖片來自網絡)

圖4、5上世紀70—80年代修復組使用過的同款 「三角」牌噴壺(圖片來自網絡)

當下所用的噴壺為金屬或塑料瓶身,其頭部主要由扳柄、一個小型液壓泵、一根塑料吸管組成,它們復合成為一個小型高壓系統,將瓶中盛裝的純凈水通過噴頭上的小孔以極細微的水粒噴射出去。因噴出的水花細膩成霧狀,可保證紙張受水均勻,大大提高了修復精度(圖6)。

圖6現代噴壺

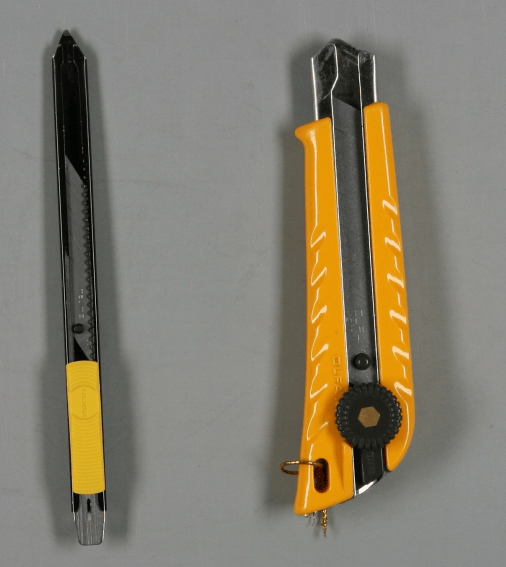

四、刀具

傳統用於古籍修復的刀具有豎刀、彎刀。前者通常用作裁切紙張、書葉,後者常用以裁割大幅、大批紙張(圖7)。這些刀具也都是手工鍛造,刃口需隨用隨磨,由修復師自行打磨。但是在古籍修復工作中,這些小型刀具的使用較為有限。七十年代末到八十年代初,組裡有了半自動的裁紙機,也稱作「裁書機刀」,可實現整冊書或整沓紙張的裁切。但由於是半自動設備,使用中仍有不便之處。1985年,組內採購了一台電動切紙機,精準度高,使用方便,提高了裁切速度與質量。

圖7傳統豎刀、彎刀

現如今用於裁紙的刀具已經以美工刀為主,刀片可更換,薄而鋒利,自帶折斷線,刃尖磨損後可沿線折斷,便可使用新的刀鋒,方便使用,省去了磨刀的工序。而對於裁切批量紙張,也採購了大型電動切紙機,裁切效率更高(圖8)。

圖8現代美工刀

五、裁板

傳統的裁板以草花梨木或椴木製成,表面刨光。但這種工具有它的弊端:走刀過程會在木板上留下刀痕,使用一段時間需再次刨平,否則會影響裁紙質量。後有三合板、五合板代用,當出現過多刀痕後可更換新板,較木裁板使用方便,但也增加了使用成本。

現代生產有PVC(聚氯乙烯)材質切割墊,雙面可用,印有方格刻度,可擦洗。表面硬中帶有柔韌性,附著性強,不易滑動錯位,刻、劃刀痕均能自愈,可重複多次使用(圖9)。在目前古籍修復工作中,已完全替代了傳統木質裁板。

圖9現代切割墊

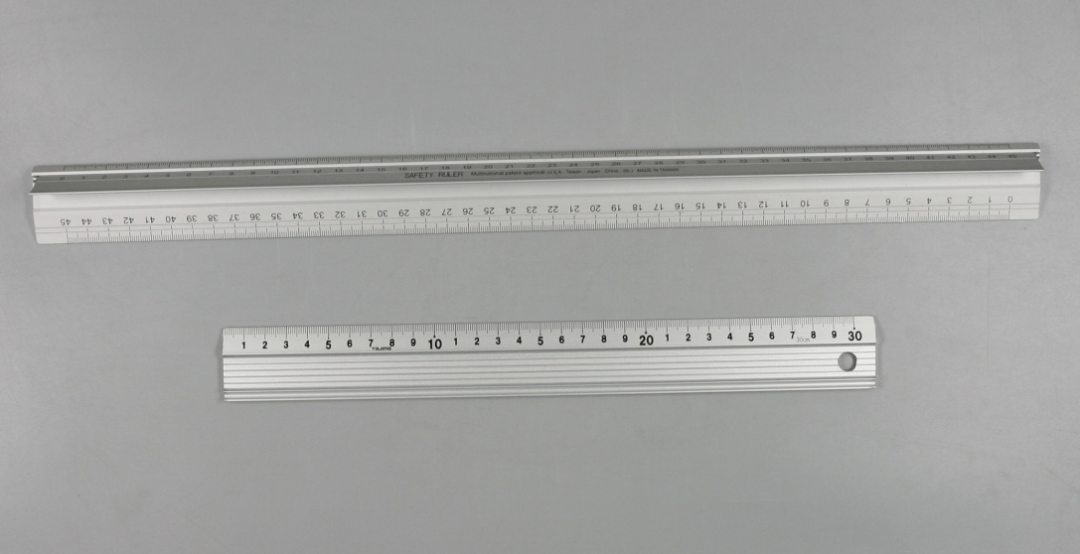

六、裁尺

用作配合刀具裁切紙張、書葉以及碰齊書口、配合鉛砣壓書口之用。傳統為木質,楠木、杉木做心,兩側鑲竹條,有長短多種規格(圖10)。木尺美觀、古樸,但也有一定弊端。因四季溫濕度差異,木料會隨之發生收縮變化,必然會影響到裁切精準度及書口垂直度。經過乾燥處理或者使用舊木料可在一定程度上減少變形風險,但同時製作成本也較高。

圖10傳統木尺(鄭靜文所用)

近年來,出現有輕量鋁合金材質的專業裁尺,尺面設計有防護槽或擋板用來保護手指,防止裁切過程中刀片上跳。底部裝防滑條,放置於紙面起穩定作用,不易打滑(圖11)。這種尺子不存在變形風險且經濟耐用,現已基本替代傳統木裁尺。

圖11現代裁尺

同時,我們也在尋找更加穩定的木料來製作木尺,因為在碰齊書口等環節,木尺仍不可或缺。最終找到曾作為房梁木使用的老楠木,歷經數十年甚至百年,木料已經充分乾燥並穩定,且楠木本身漲縮性小、硬度適中,是合適的木尺材料。在製作上配合老楠竹,以工字榫卯結構鑲邊,穩定耐用(圖12)。

圖12新制老楠木尺

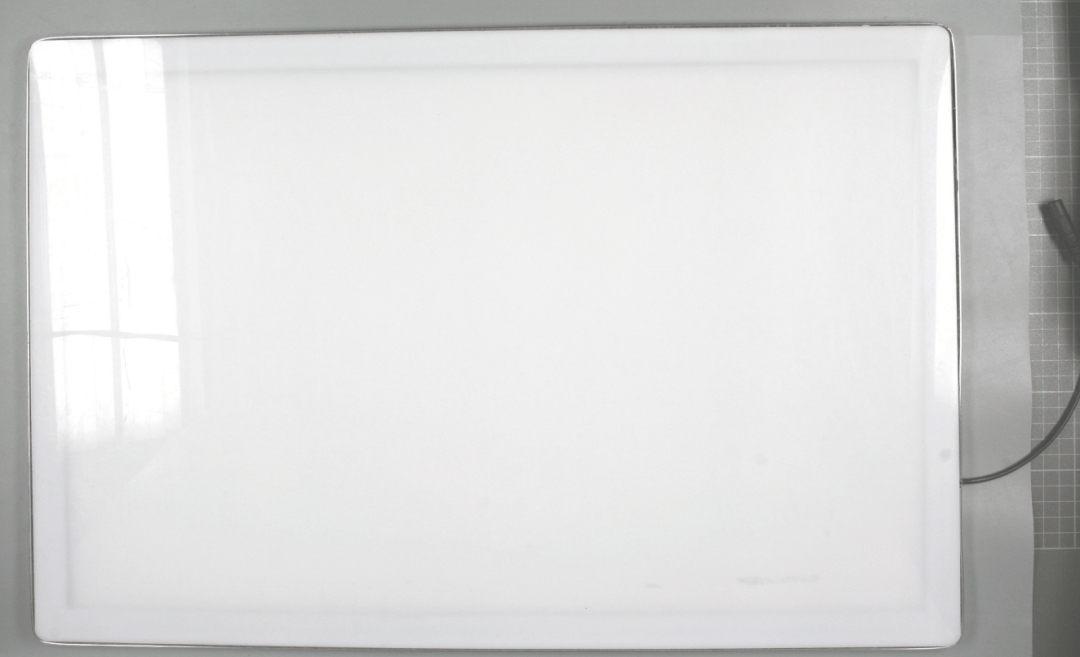

七、補書板

補書時用作鋪墊書葉。傳統補書板也稱「葛板」,用幾層草紙板粘合為板芯,四周用布、綾包邊,兩麵糊白紙。葛板有其弊端:當表面白紙用髒後,需及時拆換,以新白紙糊面;由於不易看清補紙覆蓋破損處的搭口寬度,修復人員往往需要時常拿起書葉迎光判斷再放回去修補。這些因素想必也對修復效率有所影響。

現代補書板參考動漫拷貝板設計製作,稱作「透光補書板」。面板材質為高透亞克力,其下設有LED燈條,打開時發出柔和光線,置書葉於上,可使修復師輕鬆看清破損處與補紙的搭口,大大提高了修復效率。因此成為目前修復組普遍採用的修復工具(圖13)。

圖13 透光補書板

八、壓書板

傳統用於古籍裝訂前壓平工序,現也用作修復後書葉的壓平。

組內現存一塊七十年代左右的舊式壓書板,松木材質,上下兩面刨光,十分平整,兩端封有木條並以鐵釘固定,牢固耐用。尺寸為23.2厘米×32.6厘米(圖14)。

圖14舊式壓書板

現在所用壓書板為高密度木質纖維板,其結構均勻、材質細密、性能穩定、耐衝擊、易加工為各式尺寸,成本較低,因而取代了舊式壓書板(圖15)。

圖15 密度板制壓書板

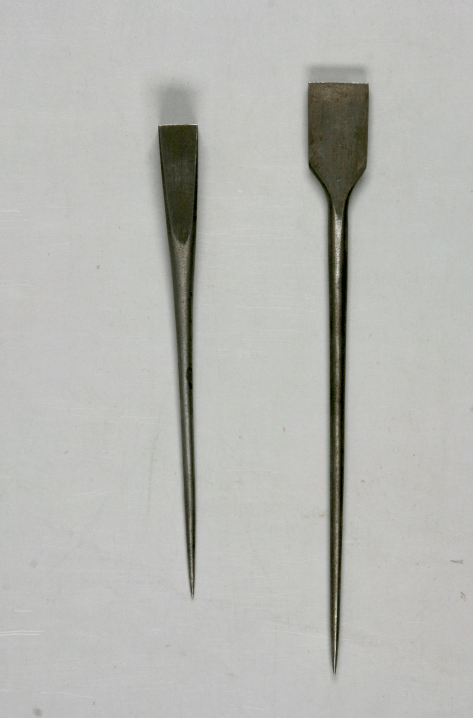

九、錐子

是用於下捻、訂線之前打眼的工具。有兩種式樣:上頭四方,下尖;上頭扁方,下尖(圖16)。傳統式樣是第一種。1976年,杜老師在去參觀某印刷廠時,見到工人使用類似於第二種的錐子,只是長度明顯短於修復所用錐子,且尖部為鈍頭。杜老師遂將二者結合,出現了第二種式樣的錐子。扁頭錐子最明顯的優點是當書冊較厚或紙張較硬時,可借用扁頭進行旋擰將錐子拔出,較方頭錐子省力。

圖16舊錐子

如今,這兩種錐子均有配備,並根據具體工作需要定製了不同粗細規格。在材質方面,早期的錐子均為鐵質,現所用錐體材質選用經標準化熱處理精鋼,具有較高的硬度、耐磨性及韌性,更加經久耐用。

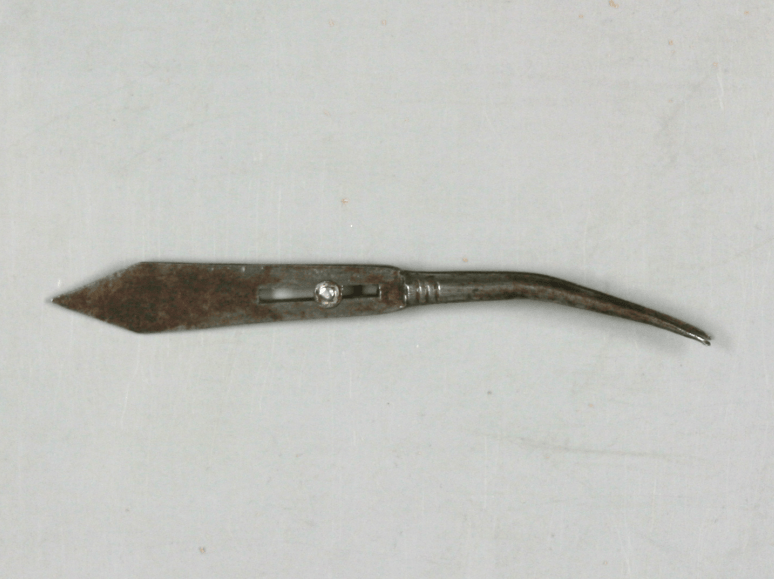

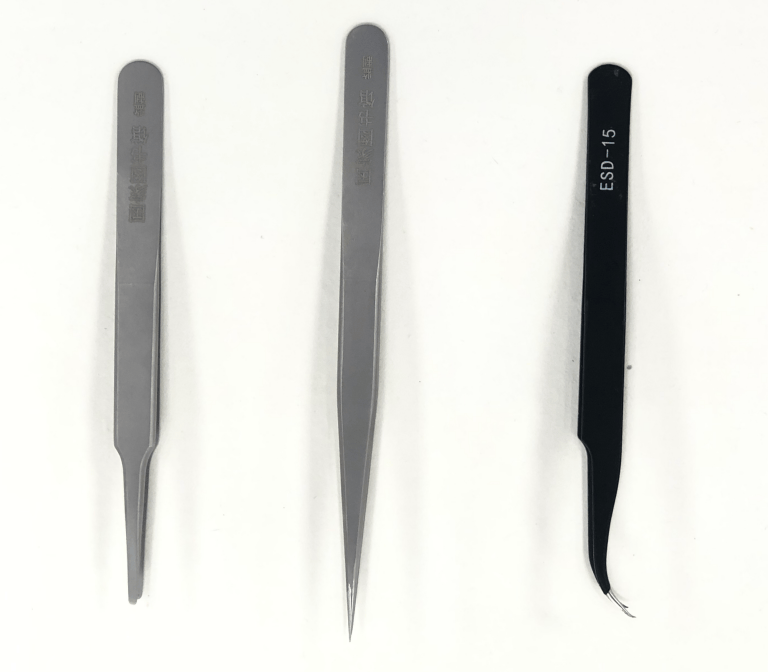

十、鑷子

用作撕鑷補紙、揭開書葉、挑撿紙面雜物等。

老師傅們回憶說,過去使用鑷子的頻率沒有當下高。組內現存一把老式鑷子,其頭部帶有弧度,尾部三角形,中間帶有活動卡扣,可根據使用者需要鎖定鑷頭間距(圖17)。但是其前端鑷片較厚,閉合後夾取精度不高,握持手感緊,長時間使用手部會產生明顯疲勞感。

圖17 組內老式鑷子

九十年代左右,組內採購了一批醫用眼科專用鑷,作為眼科顯微手術用鑷,其精度遠高於非專業鑷子。有彎頭、直頭、圓頭幾種規格,可根據修復需要及修復師個人習慣選擇使用。

由於鑷子在當下修復工作中的使用極其廣泛,近年來經多種樣品試用比對,挑選出一套精密鑷子,其原本作用於精密電子部件、晶片電路片提取等精密操作。在古籍修復工作中,由於其材質兼備高硬度、高彈性,夾持精密度更高且手感良好,得到了組內新老修復師的肯定。為滿足工作需要,也配備了細尖型、扁圓型、彎尖型三種規格(圖18)。

圖18 從左至右:彎尖型、細尖型、扁圓型鑷子

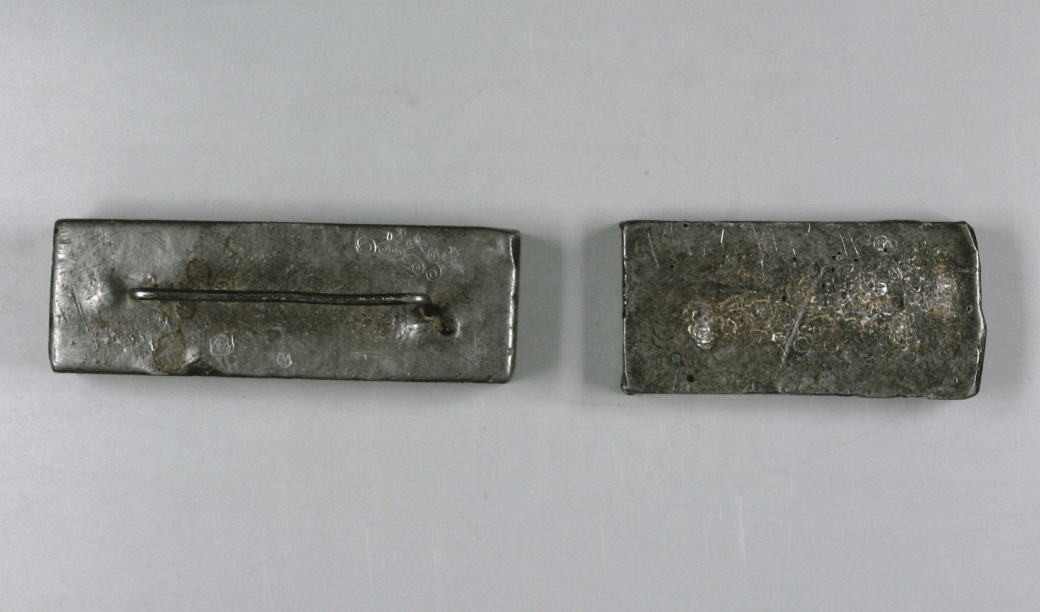

十一、鉛砣

常用於古籍裝訂中打眼、釘書、扣皮等工序,起到固定書冊不移位的作用。組裡的舊鉛砣現仍有部分老師傅在使用,其形貌為裸鉛塊,有些上帶提梁(圖19)。

圖19舊鉛坨(左為鄭靜文所用,右為王麗英所用)

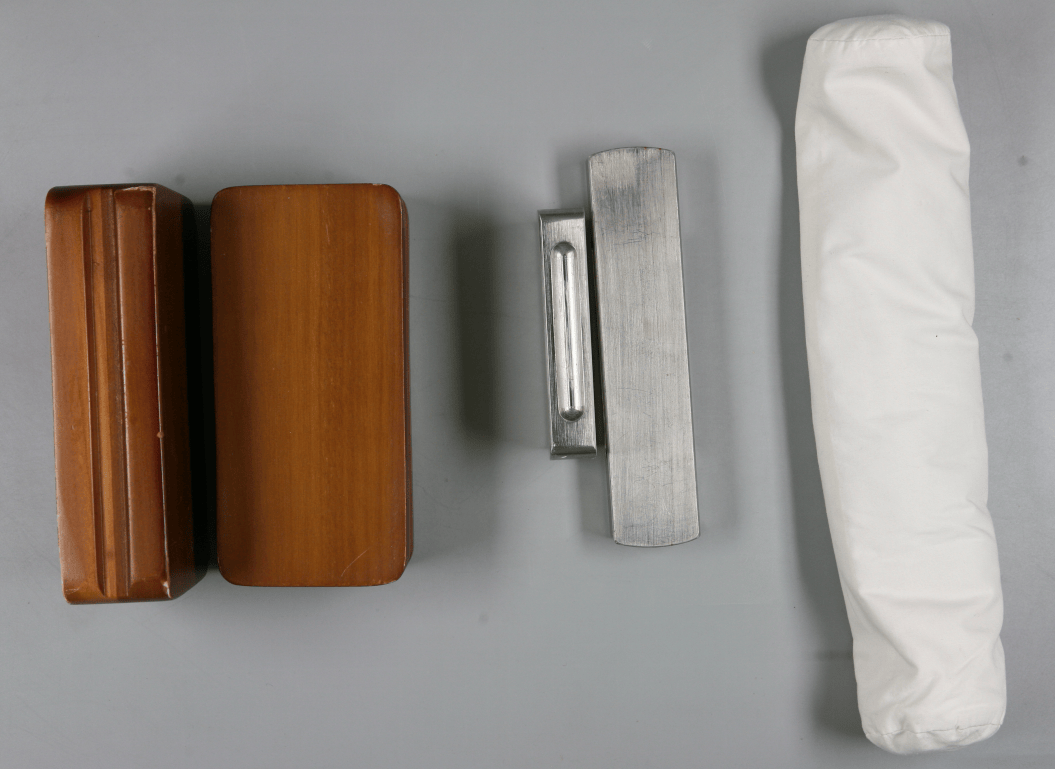

組內還有一批包木鉛塊,鉛塊外包裹楠木。這是2000年左右杜老師找到一家長期為我們館裝訂書籍的印刷廠,他們留有大量活字,已經棄之不用,杜老師本想收購當做鉛砣材料,老闆竟爽快相贈,而且還幫忙熔成4-5斤不等的鉛塊。由於鉛塊沒有進行打磨處理,需對其進行包裹。那一時期,正值善本庫為敦煌遺書、《趙城金藏》製作書櫃、書盒,合作方有一家專門製作硬木家具的廠商「龍順成」,工程結束剩下了一些楠木邊角料,杜老師認為可作為包裹鉛砣的材料,與老闆提及此事,竟也得到慷慨相贈。做成的成品稜角磨圓,兩側設計有長條型凹槽,美觀又實用,亦是杜老師設計的結果。

之後又製作了一批實心不鏽鋼塊,重量、大小不一,表面經磨光處理,同樣稜角磨圓並帶有長條形凹槽。

還有一種壓平工具為砂袋。杜老師在1994年去日本考察時,看到日本修復師在修復過程中,將一定量的細小鋼珠盛裝在布包內放置於修補過後的部位。這種工具的優點是利用鋼珠的流動性及重量,可以完全貼緊原件及修補部位,起到及時固定、壓平的作用。

近年採購了一批直徑2毫米左右細小鋼珠,批量灌入圓柱形布袋中,在修復工作中起到了很好的作用。

圖20從左至右:包楠木鉛坨、不鏽鋼塊、鋼珠砂袋

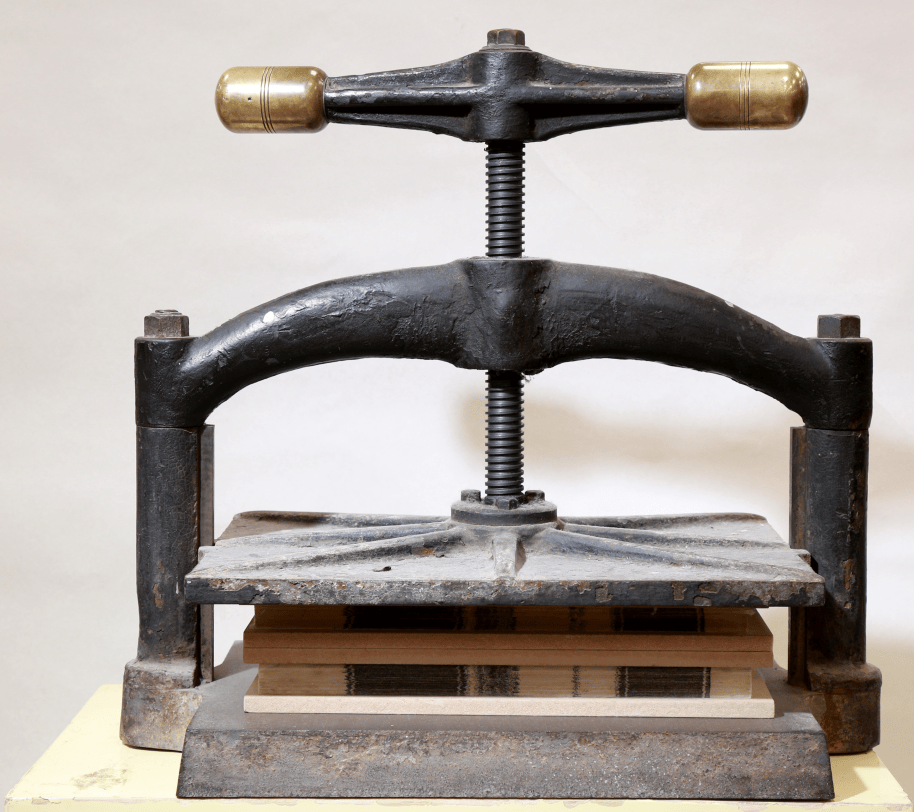

十二、壓平機

用於對紙張、書葉、紙板等進行壓平的專用設備,多配合壓書板使用。因其旋緊後可給予紙張1000千克以上的可持續恆定重壓,輔助整理成冊的古籍、紙張在裝訂之前壓平定型。

修復組內現有一台老式手動壓平機,體積不大,樣式古樸,據說已有百年歷史。老師傅回憶說在那個年代,組裡的壓平機很少,修復師常常需要排隊甚至「搶占」。如今,組內的手動壓平機基本可實現人手一台,修復師再不需要排隊等待。樣式有兩種,一種上方為圓形旋轉手柄,一種為直杆式手柄。後者樣式參考了周叔弢先生家藏壓平機式樣製造。

與此同時,還採購了電動壓平機,按鍵操作,無需人力旋擰,重力也遠大於手動壓平機,一般用於壓平紙張或紙板。

圖21 組內現存最早的手動壓平機

十三、古籍修復便攜工具包

近年來,隨著一些重點修復項目的深入開展,國家圖書館高度重視並大力建設文獻修復場所及文獻保護實驗室,引入大批新型修復設備。諸如電動裁紙刀、紙漿補書機、小型印刷機、可編程縫紉機、手工抄紙設備等,這些設備將原本需要大量手工操作,且隨機性較高的某些修復環節變得高效可靠,大大提升了修復工作效率的同時,一定程度上也保證了修復質量。文獻保護實驗室的成立以及文保專業畢業生的引入,使得在修復用紙等主要修復材料的辨識環節,由高效準確的儀器檢測代替傳統的人為判斷,極大程度上避免了主觀因素帶來的誤差。

但是,本著安全至上、最小干預的修復原則,修復材料、工具的演變是漸進而慎重的,沒有得到普遍認可或在實際使用中遭到質疑的,都將暫時擱置。投入使用的工具也需要經過反覆試驗、多方論證才最終確定。因此,有些修復工具並沒有進行實質改換,例如啟子、針錐、針、毛筆、排筆、棕刷、釘板、木錘、鐵錘等工具,只在加工精度、材料質量上進行要求,原有樣式不變。

2020年,文獻修復組研發定製了一套「古籍修復便攜工具包」,其中配備了22件常用必備工具,考慮便攜性,還專門為其設計了工具包,樣式美觀,可作為背包攜帶。

圖22、23「古籍修復便攜工具包」內部

圖24「古籍修復便攜工具包」外觀

這整套工具包從設計到生產,耗時一年多。修復組老師傅提出指導建議,青年修復師嚴格檢選,經過數十次磨合,每一件工具都凝結了國圖古籍修復師精益求精的追求,並切實符合當下的修復工作需求。在經典文化推廣組的配合下,對工具包的材料選擇、里外設計進行了廣泛調研、反覆修改,設計巧妙、美觀實用的工具包保證了這些工具收納更安全、隨行更方便。

每當看到修復組那些老式修復工具,看到它們因曾經頻繁使用留下的痕跡,仿佛看到老一輩修復師兢兢業業、恪盡職守,保護著一批又一批的珍貴古籍。如今,集結成套的工具已有業內同行、古籍修復愛好者採購使用,得到了廣泛好評。相信它們也同樣可以承載著不變的工匠精神,將古籍修復這一事業代代相承。

本文撰寫過程中得到組內前輩專家們的大力支持。文中鄭靜文前輩所用工具由李英老師提供,王麗英前輩所用工具由邊沙老師提供。特此感謝!

作者簡介:崔志賓,國家圖書館古籍館

說明:本文刊發於《文津流觴》第3輯。