作者|葦箋

上映5天,《異人之下》終於艱難破億,票房預測從首映日的3億+跌至1.5億以下,而輿論場熱鬧還未結束。這裡面最熱鬧的,無外乎有些營銷號喊出的「原著粉霸凌電影粉」,這種說法,即粗暴地把原著粉和電影粉進行了對立,另外也給我們提出一個問題:對於漫改電影來說,原著粉重要嗎?

現在市場給出的答案顯而易見:重要,非常重要!

作為「國漫巔峰之一」的大IP,《異人之下》有廣泛的粉絲群體,因此在前期宣傳中強調原著的貼合度無可厚非。原著粉並非要求1:1複製還原,但也有對於選角、人設和情節流暢度上的基本要求,而當他們發現影版未能滿足他們的基本需求,並對他們覺得原作有魅力的地方進行了不合理改編時,也會輸出負面評價。

導演烏爾善在採訪中強調,影版《異人之下》改編方向之一是讓更廣泛的普通觀眾接受,從結果來看,對原著不了解的觀眾整體觀感的確大大優於原著粉,不少正面評價集中於特效爽感、風格化創新和新奇世界觀,但基本敘事和人物成長上的缺憾還是沒有拉動更大範圍的觀眾進場。

至於原著粉對電影的影響。一方面,原著粉是核心粉絲群,另一方面,他們的大部分需求其實也體現了原作IP內容核心的魅力所在。

本著娛樂資本論一貫的立場,我們認為商業電影本質上就是一種產品,那電影這種產品的方法論,完全適用於其他商業經典理論。而《異人之下》這個產品的核心用戶,就應該是原著粉,對此,我們試圖用商學院教材里用戶分析中經典的卡諾(KANO)模型來拆解《異人之下》觀眾的五大需求,總結拍好漫改作品的優先級。

卡諾模型將用戶需求分為五類:基本型需求、期望型需求、興奮型需求、無差異型需求和反向型需求。

基本型需求:劇情結構完整

基本型需求是指用戶認為產品必須具備的屬性。如果這些需求得不到滿足,用戶會非常不滿;但即使滿足了,用戶也只是認為理所當然,不會產生特別的滿意度提升。

對於一部電影來說,基本型需求是劇情結構完整,敘事節奏到位。

《異人之下》影版主要是原作漫畫第1至57話「馮寶寶篇」的劇情,主線即張楚嵐對自己異人身份的認識,從隱藏自己的身份和能力到加入異人界守護親友之間的轉變,以及馮寶寶身世的揭秘。2016年推出的動漫版第一季也在此處結尾。

按理說,按照原著來拍,基本型需求應該能夠滿足。但問題出在最後「原創」劇情部分,即哪都通對戰全性四張狂的大戰。

烏爾善在路演和採訪中透露過自己的改編原則,一是要讓沒看過原作的觀眾也能看懂,要將「炁」、異人、派系等不同概念都介紹給觀眾,二是電影需要有高潮,所以电影後三分之一的部分增加了新設定,加強人物衝突,讓全性四張狂聯手完成對主角張楚嵐的挑戰。

但從最終呈現來看,影片似乎為了達成最後的「高潮」情節,倒推著將之前的一些人物設定和情節進行改編,讓原著人物走馬燈式出場,呈現不夠立體。

第一個受影響的是主角馮寶寶。

原本馮寶寶的「三無」人設加上戰力天花板的設定是原作的「嗨點」之一,但影版為了完成張楚嵐與馮寶寶相識-相熟-產生誤會-解除誤會-覺醒大戰的劇情線,讓馮寶寶被原本功力不及她的夏禾、沈沖等人打傷,最終靠張楚嵐拯救。改動後,戲眼馮寶寶的魅力削弱,戰力系統崩壞。

第二個是主角張楚嵐的人物成長與弧光不夠明顯。

一開始張楚嵐因為爺爺「木秀於林,風必摧之」的囑託隱藏自己實力,又由於馮寶寶和各方對炁體源流的爭奪被迫捲入了異人世界,並施展了陽五雷,之後在備戰異人大會時又突然想起了爺爺的死是受自己所累(烏爾善在採訪中說過這是原創劇情,希望把人物心理做紮實)。

從電影創作邏輯上說,這樣的改編是可理解的,但在實際呈現中,很難看出張楚嵐在「出」和「入」之間的糾結和心理轉變。

且電影前期還在強調張楚嵐對是否隱藏身份的抉擇,後半部分的核心矛盾又設為張楚嵐對馮寶寶殺了爺爺的「低級誤會」,張楚嵐既沒有考慮到反派突然插手的反常,也忽略之前他與馮寶寶之間的交往,似乎改編都是為了服務於最後原創的「高潮」大戰。

這種從結果倒退的模式牽一髮動全身,讓電影陷入「寫人」還是「寫事」的游移不定中,最終人物不夠立體,敘事節奏失調。

對於原著粉來說,這種基本需求的不滿足會招致明顯不滿。而對普通觀眾來說,雖然明白了各門派各角色的特別,也有人興奮於異人世界的奇特,但是敘事和人物上的缺憾也會讓電影無法成為極力推薦的好片,從而推動更多觀眾進場。

期望型需求:角色適配且貼臉

期望型需求與產品提供的性能成正比。當產品提供的性能越好,用戶的滿意度就越高。

對漫改電影來說,受眾典型的期望型需求是角色適配且貼臉,適配度越高,越貼臉,原著粉滿意度也會越高。漫改作品的選角也是最早受到審視的,從二次元到三次元的轉變的確難讓所有人滿意。

《異人之下》大部分選角都在追求「形似」,張楚嵐的熱血中二,馮寶寶的「三無」淡人,夏禾的天生媚骨,基本都在努力貼近,但又不完全貼臉。

比如影版馮寶寶的五官其實有些過於「艷麗」甚至「網紅」,與「三無」屬性背道而馳。

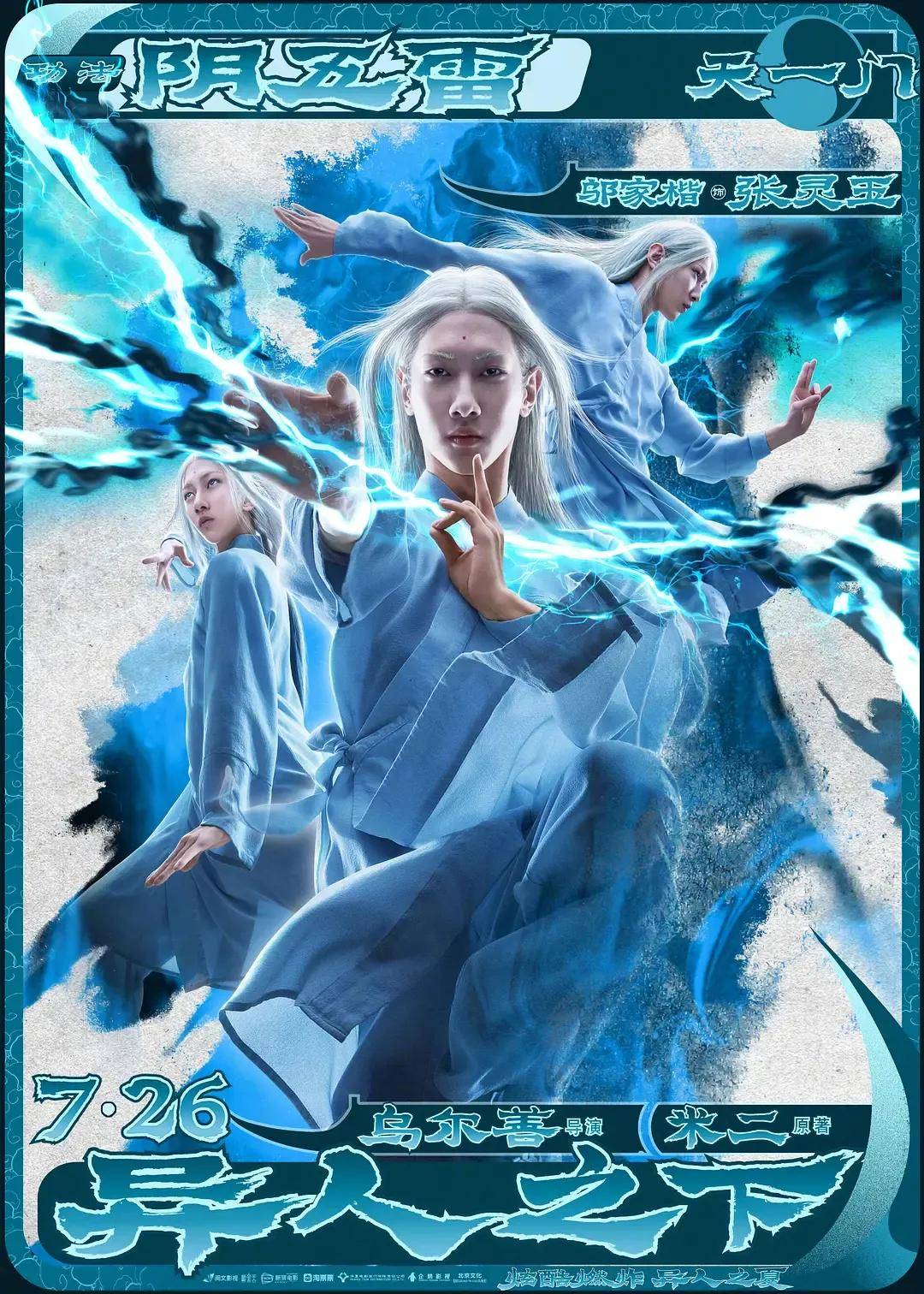

從目前原著粉反饋來看,張靈玉的選角最受爭議,原著中是一襲白衣的「出世仙人」,但影版中的角色造型顯然不夠適配,被反覆吐槽。

上一部國產院線漫改電影是《九龍城寨》,其中信一和龍捲風的選角和造型備受好評,既參考了漫畫,又有對人物形象的理解與創新。信一的中分泡麵頭加上機車靚仔魅力十足,龍捲風的白髮+茶色墨鏡不怒自威,兩人角色適配度非常高,也對演員本身有所加成。

漫改選角其實不用一味追求漫畫的「誇張感」,而是如何結合演員本身來發揮優勢。

興奮(魅力)型需求:動作設計或角色豐富

興奮型需求是指不會被用戶過分期望的需求,當產品具備這些特性時,用戶會感到驚喜,從而極大提高滿意度和忠誠度,但如果沒有達到也不影響。

對於影視作品來說,這類能超出預期的需求,是在基本型需求和期望型需求基本滿足的情況下,還能對原著做出合理改編的創新,從而提高人設豐富度,提高劇情順暢度,取其精華,去其糟粕。

之前《棋魂》就因為日本原作IP搬入中國後的本土化落地改編細節備受好評,從而讓觀眾的興奮型需求被滿足,成為大量正面口碑的支點。

同樣也有《三體》這種完全按照原著1:1複製的影視化作品會受到關注與好評,說明改編的創意程度不僅要因地制宜,如果原作本身足夠優秀,即使沒有相應改編創新也不會影響觀眾的好感度,當然這樣的策略或許就無法獲得用戶的興奮(魅力)型需求,但不失為一種以退為進的聰慧。

不可否認,《異人之下》的確有創新,對於異人的具體打鬥動作設計、類賽博朋克的風格化統一和與中國傳統文化的進一步結合(比如經絡運氣的外顯),其實讓這段已經被動漫、劇集演繹過的故事有了新的表達方式,只是這種創新需要建立在基本型需求和期望型需求被基本滿足的基礎上才能發揮作用。

而觀眾所期待的興奮型需求還有如何讓原作漫畫內核與當下性的結合。

去年《封神第一部》就因為妲己「紅顏禍水」故事的現代化新編備受好評,但這次卻缺少了這種足夠讓人感到「眼前一亮」的口碑抓手。

無差異需求:AI摹片

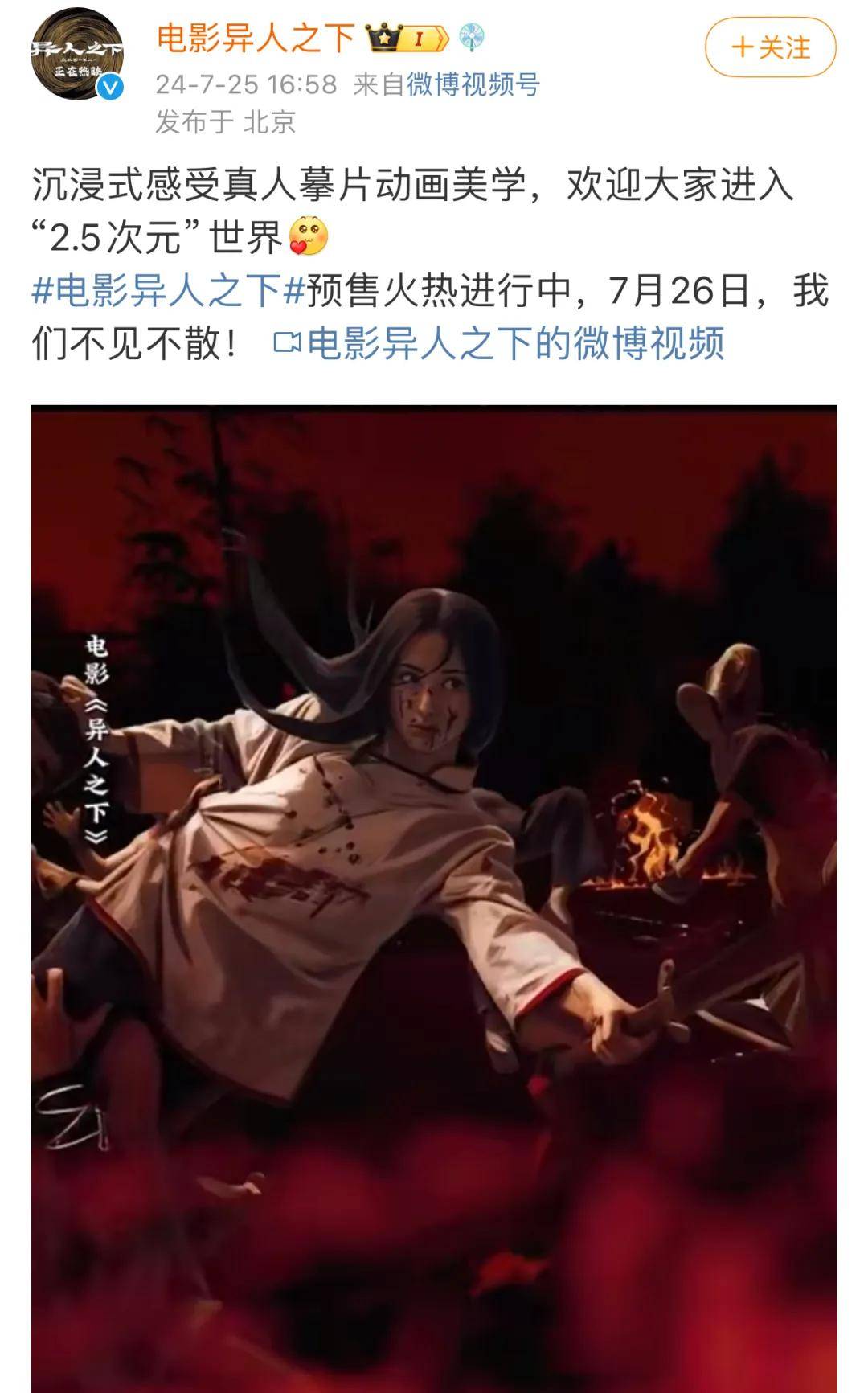

對於《異人之下》原著粉來說,無差異的需求其實是結合AI的2.5次元真人摹片部分。

這並不是原著粉的「嗨點」所在,但在營銷宣傳中被放大,在採訪和製作特輯中,烏爾善認為用2.5次元真人摹片的嘗試是貼近漫畫感的創新,但實際上,存在著大量不喜歡AI製作的二次元粉絲。

具體呈現上,原本高情感濃度的「馮寶寶回憶」部分由於真人摹片丟失了情感流動的細節,馮寶寶與狗娃子的情感羈絆以及張楚嵐和爺爺的互動細節都削弱了不少,儘管電影也加入了馮寶寶守護張楚嵐的兩個具體細節,但卻因為AI動畫的劣勢難以讓觀眾與角色建立情感聯結。

公允的說,AI其實並不是原著粉核心關心的地方,只是在前列幾個需求沒有被滿足的情況下,變成了一種情緒集火的出口罷了。

反向型需求:疑似SM暗示

反向型需求是指引起受眾強烈不滿的特性。

《異人之下》最明顯是討論許久的疑似SM暗示的男凝視角。原著的確更偏男頻,主角張楚嵐開篇也有猥瑣處男的特徵,但《異人之下》不是削弱而是放大了這塊,甚至加入了不必要的「創新」。比如夏禾的扭動姿態,胸部的特寫,張楚嵐被捆綁和塞入口球,還有逼供柳妍妍時想讓土猴子強暴她的威逼。

這些情節會加重普通女性觀看者的不適感,從而造成反感。而對於原著粉里男頻用戶,則並無好處,因為原著里的「猥瑣」氣質更多的目的明顯是為了搞笑,或者是為了讓張楚嵐顯得更容易親近,而不是為了搞黃色。

總結

從電影工業化和類型創新上來說,《異人之下》難以稱得上「爛片」,大部分評價也集中在3分(滿分5分)左右。無論是特效的風格化製作,動作訓練營結合中國傳統武術的創新都是值得肯定的。

但從漫改作品這一特殊屬性來看,對於原著粉「嗨點」的錯位認知讓影片一開始就失去了核心觀眾群的支持以及後續長尾口碑發酵的可能,也失去了漫改作品的特殊性,因為我們對《異人之下》的期待不止是「合格的爆米花大片」這樣簡單。

需要明確的是,漫改原著粉也是普通觀眾的一部分,兩者不是對立關係。原著粉所期待的也不是1:1複製的影視化,而是在合理範圍內,滿足核心需求的情況下,讓改編作品的情節更順暢、細節更落地、人設立體而豐富,向「好」的方向去改編。

站在用戶需求理論去拆解《異人之下》的起點,一定是把「拍給原著粉看」統一成「拍給更多觀眾看」,重視原著粉的需求,是未來漫改電影成功不可忽視的關鍵,也是所有商業化電影導演的必備技能。