老人們總說,我們是趕上了好時代,沒有戰亂,沒有逃亡,沒有忍飢挨餓,更沒有遠離他鄉,國破家亡。

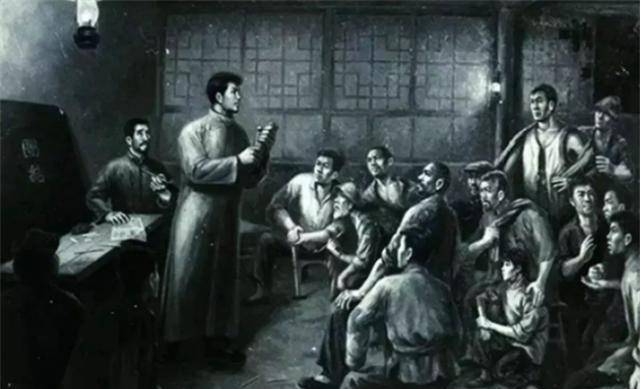

那段悲痛的歷史一直在我們的民族記憶中,我們有今天的幸福生活,離不開,更不能忘記那些革命先輩的獻身。

近些年,國家越來越重視對英雄的後續的安撫工作。尤其是為了曾經出生入死的革命先輩們。隨著工作的展開,很多的無名英雄逐漸讓世人了解。

無名英雄

2013年,河南有一位九十一歲的老人,總是和兒女念念叨叨著什麼,說自己是抗日老兵,說起很多關於戰爭的事情。

起初兒女們都沒有當回事,畢竟老人年齡太大了,有些糊塗也是很正常的,但是說的次數越來越多了,並且事情說得越來越清晰,家裡人不得不多想一想了。

面對老人一天比一天的堅定,甚至說出了自己曾經在那個軍團服役,打了什麼仗都說出來,家人無奈之下到當地公安局諮詢,尋求幫助,來查一下父親到底是誰!

公安局了解情況後,請相關的部門調查情況。這不查不知道,一查嚇一跳。他們的父親,真的是一位抗日英雄,曾經在抗日的戰場上差點犧牲。

工作人員請來這位老人,耐心地詢問,老人的條理越來越清晰,對故事的回憶越來越詳細,說出了自己的作戰經歷。

這位老兵名叫朱柯信。出生在一個很普通的家庭。那時的中國十分混亂,國家面臨著巨大的危機,而百姓顛沛流離更是常態。

從小隨著家人就四處奔波,居無定所,飢一頓飽一頓的生活著。所以在他的心裡就種下了要保家衛國的種子,為了可以安居樂業,和平的生活。

朱柯信知道為國出一份力,也許國家就能早一天解放。1940年,年僅十七歲的朱柯信踏上了為國效力的道路。在自己居住的地方,就近報了國民黨的一支軍隊。

朱柯信十分不舍的離開了家,父母十分明事理,家裡不用他操心,讓他安心的離開家。也正值打仗用人之際,朱柯信很順利地通過了考核,進行了一些簡單基礎的訓練,便加入了國民黨第13軍。

當時國民黨13軍隊是主力軍隊,只要有戰爭,就有他們的身影。所以每次任務非常重,非常艱險。

當時的朱柯信年紀小,機靈又聰明,在戰爭中不斷積累經驗,在部隊中也是「老油條」了。

最後一戰

戰爭是無情的,子彈是不長眼的。戰爭認的不是生命,而是戰場上的成敗。它的冷酷帶走了很多無辜的人的生命,而朱柯信也差點在第一次任務中離開世界。

在鄭州保衛戰中,朱柯信作為軍隊的一分子,義無反顧地衝上去了,但是這一場戰爭卻是他最後一次上陣殺敵。

此次戰役的損失十分慘重。朱柯信所在的部隊原本是要南下,但是臨時改變計劃,戰前沒有熟悉和安排,他們在作戰時出現了紕漏,使鄭州被敵人所占領。戰場上出現紕漏就可能是致命的打擊,甚至是毀滅。每一步都是命運的抉擇。

正是這次沒有安排好的漏洞,讓軍隊陷入困境,面對著進退兩難,彈盡糧絕的艱難處境,他們被打退到鄭州,過了兩天得到了援軍的支持,他們並沒有撤退,反而養足精神,又對日軍展開攻擊,要把鄭州奪回。

面對日軍的強大力量,他們只能拚死一搏。而這一次是他們面對死亡最近的一次。與日軍的白刃之戰中,大量的軍人受傷與死亡,他們用鮮血為軍隊打開一條路。

朱柯信在作戰中,先後被敵人捅了16刀。

就這樣,他依然堅持著,沒有選擇放棄。在經過一番搶救後,他也再也無法繼續在戰場上廝殺。無奈之下,他只能回到家鄉,一直到13年把這個經歷說了出來。

無奈之舉

幾十年來,朱柯信並未和家人朋友提過,所以一開始兒女們對父親的念叨從來沒有認真過。直到自己九十一歲的生日時,朱柯信說出了此段經歷。

朱柯信是一位善良的老人,由於自己曾經加入了國民黨,也沒有堅持到抗戰最後,即使國家對曾經參加抗戰的老兵有優待,但是他卻從來沒有向政府申請補助,一直居住在自己的破舊的房屋中。

兒女於心不忍,想要接父親共同居住,但是他卻不同意,不願意為兒女增添負擔。

可是多年來,經受風吹雨打,老房子早已不適合居住了,可是老人一直堅持著,修修補補的居住著。終於某一次的大雨,老房子被衝倒了。可是即使這樣,老人也不願意到兒女的家長居住,無論家人如何勸說。

無奈之下,老人住到了廢棄的班房。家人申請了當地的政府補助。政府了解到了情況,批了一塊空地,為老人蓋了一間簡單的房子,但是是毛坯房,需要自己裝修。倔強的朱柯信老人依然拒絕家人的幫助,不願意增加兒女的經濟負擔。

這時,老人左思右想,選擇在家人在為他慶祝生日時說出這個秘密,希望能向政府申請補助,為兒女減輕負擔。相關部門的工作人員了解到情況以後,證實了老人的英勇經歷,並且立即落實對老人的補助。

隱藏了幾十年的秘密,令周圍所有人都為之震驚。尤其是朱柯信的兒女,沒想到一直默默無聞的父親有這樣的經歷,竟然是抗戰的英雄。

《長津湖》

在共產黨英明的領導下,有越來越多的老英雄得到了應有的補償和榮譽,並且講述曾經的艱難歲月。但是有很多的無名英雄的生活十分拮据,可是即使這樣,也不願意為國家增添負擔,無一不體現他們的捨身取義的精神。

《長津湖》中「我們把該打的仗都打了,我們的後輩就不用打了。」

他們用生命鋪成的道路,讓我們可以走在開滿鮮花的路上,歷史不會忘記他們,我們更不能忘記。