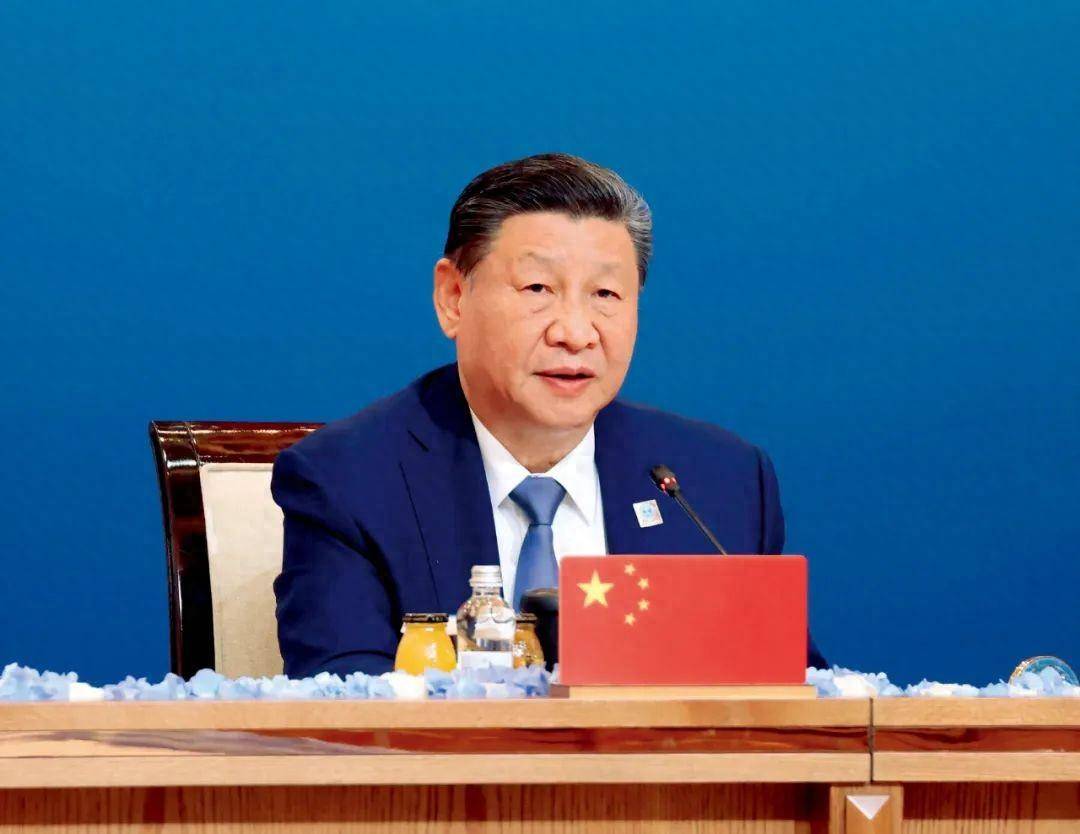

當地時間7月4日下午,國家主席習近平出席「上海合作組織+」阿斯塔納峰會並發表題為《攜手構建更加美好的上海合作組織家園》的重要講話。

7月4日下午,國家主席習近平在阿斯塔納出席「上海合作組織+」阿斯塔納峰會並發表題為《攜手構建更加美好的上海合作組織家園》的重要講話。圖/新華

習近平指出,我們首次以「上海合作組織+」的形式舉行峰會,好朋友、新夥伴濟濟一堂、共商大計,說明在新的時代條件下本組織理念廣受歡迎,成員國的朋友遍布天下。當前,世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。人類文明在大步前進的同時,不安全、不穩定、不確定因素也明顯增加。應對好這一變局,關鍵要有識變之智、應變之方、求變之勇。我們要牢固樹立命運共同體意識,始終秉持「上海精神」,堅定不移走契合本國國情、符合本地區實際的發展道路,共同建設更加美好的上海合作組織家園,讓各國人民安居、樂業、幸福。

在哈薩克首都阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議上,上海合作組織完成新一輪擴員,白俄羅斯正式成為成員國,成員國數量增加至10個,「上海合作組織大家庭」覆蓋三大洲26個國家。這體現了上海合作組織的吸引力、號召力和影響力,也推動上海合作組織進入新的歷史發展階段。

7月4日,「上海合作組織+」阿斯塔納峰會開始前,國家主席習近平出席上海合作組織輪值主席國哈薩克總統托卡耶夫為與會代表團團長舉行的歡迎宴會並集體合影。圖/新華

「上海精神」

自2013年以來,國家主席習近平每年出席上海合作組織峰會,都會在講話中談到「上海精神」。習近平指出,「上海精神」為上海合作組織「賴以生存發展的根基」,「代表了當今國際關係發展方向」。

上海合作組織始終保持旺盛生命力、強勁合作動力,根本原因在於它創造性地提出並始終踐行「上海精神」。「上海精神」超越了文明衝突、冷戰思維、零和博弈等陳舊觀念,也與人類命運共同體理念相契合。

上海合作組織誕生之初,在各成員國共同簽署的成立宣言中,就明確了以「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展」為基本內容的「上海精神」。

23年前,上海合作組織誕生於中國黃浦江畔,是迄今為止唯一在中國境內成立、以中國城市命名、常設機構在中國境內的區域性國際組織。

上海合作組織源於「上海五國」機制。20世紀90年代初,歐亞地區的地緣政治現實由於冷戰結束而發生巨變。隨著蘇聯解體,兩極格局的打破,全球層面的國際安全局勢也變得更加複雜。在這種背景下,1996年4月26日,中、俄、哈、吉、塔五國領導人在上海會晤,簽訂了《關於在邊境地區加強軍事領域信任的協定》,旨在解決歷史遺留的邊界問題,加強邊境軍事互信。「上海五國」機制由此啟動,成為歐亞地區重要多邊機制的重要開端,也開始了中國在冷戰結束後「以我為主」積極營造和參與多邊外交的最成功實踐。

隨著對話的深入,「上海五國」機制下的合作內容從最初的軍事和邊境問題,逐步擴展到政治、經貿及打擊「三股勢力」(宗教極端勢力、民族分裂勢力、暴力恐怖勢力)等地區安全問題。「上海五國」機制因應了各國當時維護國家安全和地區穩定的需求,也成為推動中國與俄羅斯和中亞各國關係的重要平台和渠道。

2000年7月5日,五國元首在塔吉克首都杜尚別會晤,就進一步充實和完善「上海五國」機制,並在此基礎上建立一種新型區域合作組織達成共識。一年之後,2001年6月14日,烏茲別克加入「上海五國」機制。6月15日,上海香格里拉大酒店,中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克六國元首簽署《「上海合作組織」成立宣言》和《上海公約》,上海合作組織正式成立。

這個以中國城市命名的綜合性地區國際組織引得全球廣泛關注,其成立也標誌著中國外交進入了一個新的階段,即從過去被動地加入現存的國際體系,開始轉為主動地參與構建新的地區合作框架。

2004年,秘書處和地區反恐機構作為上海合作組織的兩大常設機構均正式運轉,這標誌著上海合作組織的規章制度和機構建設基本「成形」。上海合作組織秘書處設在北京,主要職能是為組織活動提供協調、信息分析、法律和技術保障;地區反恐機構設在烏茲別克首都塔什干,是上海合作組織在地區和全球層面打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義的支柱和協調中心。

地區反恐機構成為上海合作組織的兩大常設機構之一,表明了安全合作在上海合作組織議程中的重中之重的地位。

擴員之路

2004年之所以在上海合作組織的發展歷程中值得關注,還緣於當年的塔什干峰會通過了《上海合作組織觀察員條例》等文件,正式啟動了觀察員機制,並給予蒙古國觀察員國地位。2005年阿斯塔納峰會給予了巴基斯坦、伊朗和印度觀察員國地位。

2008年8月,上海合作組織杜尚別峰會上通過了《上海合作組織對話夥伴條例》,在觀察員國之外又增添了「對話夥伴」,「對話夥伴地位給予贊同本組織宗旨和原則、願與本組織建立平等互利夥伴關係的國家或組織」。2009年,白俄羅斯、斯里蘭卡在當年的上海合作組織葉卡捷琳堡峰會上獲得對話夥伴國地位。2012年,在北京舉行的元首理事會上,上海合作組織又同意接納阿富汗為觀察員國、土耳其為對話夥伴國。

從觀察員機制到對話夥伴國,上海合作組織逐步探索出了較完善的對外合作機制。這是上海合作組織適應內外部因素變化,健康成長和發展的體現,也是其國際影響力和號召力日益彰顯的表征。值得注意的是,2010年塔什干峰會批准了《上海合作組織接收新成員條例》,設定了擴員的標準。在一定程度上,觀察員國與對話夥伴國是圍繞擴員進行的預備和調試。

2014年9月12日,上海合作組織杜尚別峰會正式簽署《上海合作組織成員國政府間國際道路運輸便利化協定》。這是上海合作組織成員國在多邊經貿合作領域裡的一大突破,被認為是各成員國對絲綢之路經濟帶的積極回應。面對全球經濟結構性深度調整,部分上海合作組織成員國希望找到新的經濟增長點。在這種背景下,推動務實合作,擴大經濟貿易規模,通過產能合作實現雙贏,成為上海合作組織成員國的共識。由此,經濟合作與安全合作成為助力上海合作組織發展的「雙輪驅動」。

這次上海合作組織峰會上,各成員國還一致通過《給予上海合作組織成員國地位程序》和《關於申請國加入上海合作組織義務的備忘錄範本》修訂案,正式打開擴員大門。此後,印度和巴基斯坦加入上海合作組織正式提上日程。2015年7月10日,上海合作組織成員國元首峰會第十五次會議在俄羅斯烏法舉行,會議通過關於啟動接收印度和巴基斯坦加入上海合作組織程序的決議。2016年6月23日至24日,上海合作組織元首峰會第十六次會議在烏茲別克首都塔什干舉行,與會成員國領導人簽署了《上海合作組織成立十五周年塔什干宣言》,並通過了關於印度和巴基斯坦加入上海合作組織義務的備忘錄。2017年6月9日,上海合作組織阿斯塔納峰會決定給予印度、巴基斯坦上海合作組織成員國地位。上海合作組織實現自成立以來的首次擴員,輻射範圍發生質的變化。

上海合作組織首次擴員,翻開了國際關係史上的新一頁。自此,上海合作組織成為世界上幅員最廣、人口最多的綜合性區域合作組織,並擁有4個觀察員國、6個對話夥伴,同聯合國等國際和地區組織建立了廣泛的合作關係。時任上海合作組織秘書長阿利莫夫說,印度和巴基斯坦均為有影響力的地區大國,兩國積極申請加入上海合作組織,表明「該組織在維護地區安全與穩定,應對新威脅和新挑戰,加強經貿、人文合作等方面發揮著重要的積極作用,已成為公認的權威多邊組織」。

2021年9月,上海合作組織成員國元首理事會第二十一次會議在塔吉克首都杜尚別舉行,全面回顧並積極評價上海合作組織成立20年來在政治、經濟、安全、人文等領域取得的巨大成就,並啟動接收伊朗為成員國的程序,吸收沙烏地阿拉伯、埃及、卡達為新的對話夥伴。

2022年9月,上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議在烏茲別克撒馬爾罕舉行,發表了關於維護國際糧食安全、國際能源安全、應對氣候變化、維護供應鏈安全穩定多元化等多份聲明和文件,簽署關於伊朗加入上海合作組織義務的備忘錄,啟動接收白俄羅斯為成員國的程序,批准埃及、沙特、卡達,同意巴林、馬爾地夫、阿聯、科威特、緬甸為新的對話夥伴。

2023年7月,上海合作組織成員國元首理事會第二十三次會議以視頻方式舉行,批准關於給予伊朗上海合作組織成員國地位、關於簽署白俄羅斯加入上海合作組織義務備忘錄、關於上海合作組織至2030年經濟發展戰略等一系列決議。

此次在哈薩克阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議,正式接收白俄羅斯為成員國。自此,上海合作組織成員國增加到10個,此外還有2個觀察員國和14個對話夥伴國。

中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所所長孫壯志分析稱,隨著成員國和對話夥伴不斷增多,越來越多國家希望加入上海合作組織的合作進程之中。在此基礎上,阿斯塔納峰會為上海合作組織的未來發展擘畫藍圖、制訂規劃,肩負重要使命。隨著成員增多和體量增大,如何提升效率,在一些優先領域儘快取得突破,同時充分照顧成員國之間的巨大差異,進一步完善合作機制,也成為峰會及之後各國需要思考的重要議題。

7月4日下午,國家主席習近平在阿斯塔納出席「上海合作組織+」阿斯塔納峰會並發表題為《攜手構建更加美好的上海合作組織家園》的重要講話。攝影/本刊記者 盛佳鵬

提質升級

2013年9月7日,國家主席習近平在哈薩克納扎爾巴耶夫大學作重要演講,提出共同建設「絲綢之路經濟帶」。該倡議得到上海合作組織各成員國的積極響應。「一帶一路」倡議的重點建設領域與上海合作組織成員國發展需求高度契合,為上海合作組織區域經濟合作帶來新機遇,注入新動力。2013年9月13日,上海合作組織成員國元首峰會第十三次會議在比什凱克舉行,會議批准《長期睦鄰友好合作條約實施綱要》,並推動與絲綢之路經濟帶建設有關的議題進入上海合作組織區域經濟合作議程。

上海合作組織成員國所在地區是「一帶一路」建設重點區域,中國與其他成員國積極推動「一帶一路」建設取得積極進展。2017年的阿斯塔納峰會還高度評價了當年5月在北京舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇,支持「一帶一路」建設同區域合作倡議和各國發展戰略開展對接合作。印巴加入後,上海合作組織經濟實力進一步增強,區域經濟合作潛力更大:地域範圍延展至南亞,占歐亞大陸面積的五分之三,人口占世界40%,國內生產總值總量將超14.5萬億美元,占全球總量的五分之一,構成了巨大的消費市場和互聯互通空間。擴員後的上海合作組織成員國覆蓋很多共建「一帶一路」國家,將聯動亞歐兩大市場,打造互聯互通新格局。

隨著上海合作組織已經成為促進世界和平與發展、維護國際公平正義不可忽視的重要力量,其國際實踐和視野也理應隨之變化。2018年6月10日,上海合作組織成員國元首理事會第十八次會議在中國山東省青島市舉行。習近平主持會議並發表題為《弘揚「上海精神」 構建命運共同體》的重要講話,強調要繼續在「上海精神」指引下,同舟共濟,精誠合作,齊心協力構建上海合作組織命運共同體,推動建設新型國際關係,攜手邁向持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。習近平還在講話中提到,提倡創新、協調、綠色、開放、共享的發展觀,踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀,秉持開放、融通、互利、共贏的合作觀,樹立平等、互鑒、對話、包容的文明觀,堅持共商共建共享的全球治理觀。這「五觀」使構建上海合作組織命運共同體有了明確的指針。

「推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係,確立構建人類命運共同體的共同理念」被寫入2018年青島宣言,這體現了上海合作組織成員國對這一理念的認同,成為上海合作組織8國最重要的政治共識和努力目標。

2019年,習近平在比什凱克舉行的上海合作組織第十九次峰會上進一步提出,要把上海合作組織打造成團結互信、安危共擔、互利共贏、包容互鑒的典範。2020年,習近平在莫斯科舉行的上海合作組織第二十次視頻峰會上首次在上海合作組織框架內提出構建「衛生健康共同體」「安全共同體」「發展共同體」「人文共同體」的重大倡議。

2019年比什凱克宣言指出「倡議推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係,形成構建人類命運共同體的共同理念十分重要」,2020年莫斯科宣言則強調「倡議推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係,形成構建人類命運共同體的共同理念具有重要現實意義」。人類命運共同體理念的引入,實現了在更高維度上對上海合作組織過去發展的總結和未來發展的引領。當今世界變亂交織,百年變局加速演進,人類社會面臨前所未有的挑戰。

構建人類命運共同體是習近平總書記著眼人類發展和世界前途提出的中國理念、中國方案,得到國際社會廣泛認同和支持。在「齊心協力構建上海合作組織命運共同體,推動建設新型國際關係」理念的引領下,上海合作組織進入大踏步的發展階段。

如今,上海合作組織在成立23年後,「大家庭」覆蓋三大洲26個國家,已成為世界上幅員最廣、人口最多、發展潛力巨大的區域性合作機制,並且是聯合國大會的觀察員。

隨著成員國和夥伴越來越多,合作基礎也愈加堅實。相關數據顯示,截至2021年,上海合作組織成員國國內生產總值總和約為23.3萬億美元,比成立之初擴大了13倍多。上海合作組織成員國對外貿易總額20年間增長近100倍。截至2022年6月底,中國對上海合作組織其他成員國的直接投資逾375億美元,在上海合作組織銀聯體發放貸款1500億美元。

上海合作組織是第一個中國作為創始國參與,並以中國城市命名的國際組織。中國通過上海合作組織,在理論和實踐上成功探索由被動地應對國際和地區局勢轉為主動營造和主導國際和地區局勢,由被動加入現有國際體系轉為主動參與構建新的地區合作框架,由被動接受既有理念的形塑轉為主動建構和探索新的外交理念。無論是成員國數量的增加、合作領域的豐富拓展,還是議題維度的不斷提升,上海合作組織的實踐無疑是迄今最成功的之一。

此外,得益於上海合作組織框架下的對話與合作,中國也營造出了良好的周邊地緣政治環境。更重要的是,構建新型國際關係和人類命運共同體的中國外交理念,通過上海合作組織的實踐得以充分展示。不同歷史文化、語言宗教、政治制度、經濟體量、發展階段、治理模式的成員國,在上海合作組織框架下能夠平等相待、守望相助、休戚與共、安危共擔,既為人類命運共同體理念的歷史正確性提供了鮮活的例證,其相關經驗也將豐富人類命運共同體理念。正是在這個意義上,上海合作組織「走在時代前列」。

在中國社會科學院學部委員、中國歷史研究院中國邊疆研究所所長邢廣程看來,上海合作組織作為重要的地區國際組織,在國際舞台上所發揮的作用越來越大,一個比較成熟的經驗是具有正確的文明觀。堅持文化文明多樣性,是「上海精神」的重要內容。《上海合作組織憲章》原則和「上海精神」都強調「尊重多樣文明」。具有中華文明、東斯拉夫文明、伊斯蘭文明、印度文明等不同文明背景的成員國共聚在一起,顯示了上海合作組織的包容性和韌性。上海合作組織從文明對話的視角觀察問題,反對以對抗性思維解決國際和地區問題,反對以霸權主義的方式應對傳統和非傳統安全威脅和挑戰,強調推動構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係和人類命運共同體。

中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所所長孫壯志認為,隨著2023年第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的成功召開,以及中國—中亞合作機制的升級成功,上海合作組織與共建「一帶一路」以及其他地區機制形成更加良好的互動,為成員國戰略規劃與共建「一帶一路」的對接合作提供了重要平台。阿斯塔納峰會以後,中國將接任輪值主席國,致力於推動上海合作組織的合作進一步提質升級,並藉助廣泛、務實的多邊合作,為打造合作型、開放型的地區秩序、實現國際關係民主化作出積極貢獻。

回望上海合作組織二十餘載發展,確如國家主席習近平在本次上海合作組織阿斯塔納峰會上所指出,當前,世界百年變局加速演進,人類社會又一次站在歷史的十字路口。上海合作組織站在歷史正確一邊,站在公平正義一邊,對世界至關重要。

發於2024.7.8總第1147期《中國新聞周刊》雜誌

雜誌標題:上海合作組織「提質升級」

作者:文龍傑

編輯:徐方清