今年最大爆款,但我不想跟風吹

後台不少魚友催稿,讓魚叔聊聊《抓娃娃》。

這就來!

沈騰馬麗,黃金搭檔,收效確實猛。

電影點映三天,票房已過5億。

平台預計總票房超37億。

儼然有衝擊今年國產電影票房年冠的架勢。

市場表現勢如破竹,口碑卻有兩極化趨勢。

有人覺得,電影笑點淚點拉滿。

今年國產電影年度最佳已經誕生。

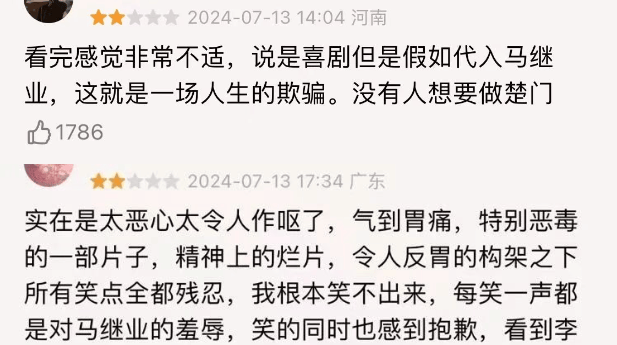

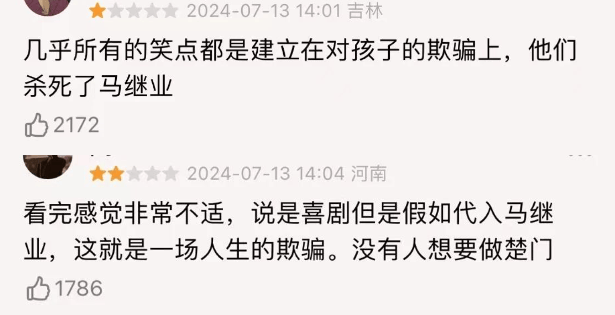

但也有人說,這是一部「中式恐怖片」。

觀感嚴重不適,甚至「令人作嘔」。

一部合家歡喜劇,觀感差異竟然如此之大。

片子到底如何?

魚叔看完發現,能聊的確實不少——

《抓娃娃》

作為一部喜劇,電影確實包袱不斷。

得益於「沈馬」組合多年合作出的默契和討喜的觀眾緣。

倆人單單是往那一杵,就自帶笑點。

但,評論依然兩極化。

原因離不開電影觸及的爭議性話題:

教育。

※以下內容涉及劇透※

沈騰飾演的馬成鋼,是個富一代。

白手起家,不知吃了多少苦。

誰料如今創下大好家業,卻後繼無人。

與前妻生下的大兒子大俊,生活優渥卻不學無術。

別說接手家族產業、看合同,看小學課本都費勁。

與現任妻子春蘭(馬麗 飾)生下的兒子馬繼業(史彭元 飾),倒是未來可期。

但眼看八個保姆的生活,又要把孩子毀了。

馬成鋼便決心啟動繼承人計劃:扮窮人,窮養娃。

電影的笑點和看點,也就在這兩步。

一是看 富人小丑般扮窮。

比如夫妻倆給馬繼業打造了全景式的真實貧困成長環境。

破屋髒院、 舊衣爛鞋、缺水少電、出遠門都要套驢車......

「自討苦吃」的扮演遊戲當然錯漏百出。

失控造成的滑稽笑料自然也跟著來了。

再來,就是看 這份計劃何時露餡。

全景式的貧窮體驗之外,還有對孩子成長全方位的監控。

畢竟,窮困只是手段不是目的,磨礪孩子成材才是目的。

於是,破屋之下是嚴整的接班人計劃分析中心。

有一支專業教育團隊,把馬繼業的生活安排得明明白白。

無數個攝像頭悄悄記錄著孩子的一舉一動。

一條上學路上,也有十來個便衣保鏢護衛著少爺安全。

但,再嚴密的計劃也保不准有各種小意外。

比如,看似全家讀書,營造良好的學習氛圍。

但燈光暗下,大人的臉上竟泛起神秘藍光。

馬繼業突然回家,也能在路上看到癱瘓多年的奶奶在打籃球......

總之無數「未解之謎」夾雜著笑點頻頻上演。

隨故事發展,觀眾擔心並期待著騙局何時破產。

以及馬繼業何時會發現,又會做出什麼樣的反應。

甚至,還想看馬繼業長大後是否真的能成材。

但電影的問題與隱患,也正藏在觀眾的觀影期待里。

先說「 不適感」的問題。

很多觀眾對這部片子的牴觸情緒,來源於體驗視角。

代入馬繼業,覺得一切都是欺騙。

大人們打著「我為你好」的名義操控孩子的人生,屬實中式恐怖。

但魚叔覺得,讓人不適的原因不在於欺騙行為本身。

而在於電影對這一行為所代表的病態中式教育態度上的 前後割裂。

片子前半部分,魚叔看得也挺樂的。

因為能從鏡頭中感覺到一股對「沒苦硬吃」的諷刺。

像是馬成鋼為了讓兒子給自己買雙新鞋,刻意把鞋底兒撕了又撕。

來回造作,導致瞬間變身大孝子。

人物是可笑的,行為是荒謬的,笑點是舒適的。

但後半段,行為依舊可笑,但諷刺力逐漸消失,到最後全無落點。

為了馬繼業能一路考上清北大學,彌補自己年輕時沒能上學的遺憾,馬成鋼必須保證兒子的路不能走偏。

身邊有了女同學,別管是不是早戀,就讓人轉學。

有了田徑夢,也在孩子腿上塗麻藥,找假醫生宣判夢想破滅。

重重荒謬行徑,需要一股反叛力來平衡。

但當觀眾的情緒逐漸累積,馬繼業也終於發現真相時,一切竟然風平浪靜地解決了。

馬成鋼夫婦卻並無改變之意,連馬繼業的「成材」結果也在和稀泥。

只用眼淚和一句煽情的「回家吃飯」,硬將故事處理成了合家歡大結局。

人物沒有成長只有突兀的轉向,讓完成度存疑。

矛盾未經處理就被放置,也讓電影有了故事結構上的斷裂。

「窮養vs富養」「為你好vs為我自己好」的教育話題探討就此落空。

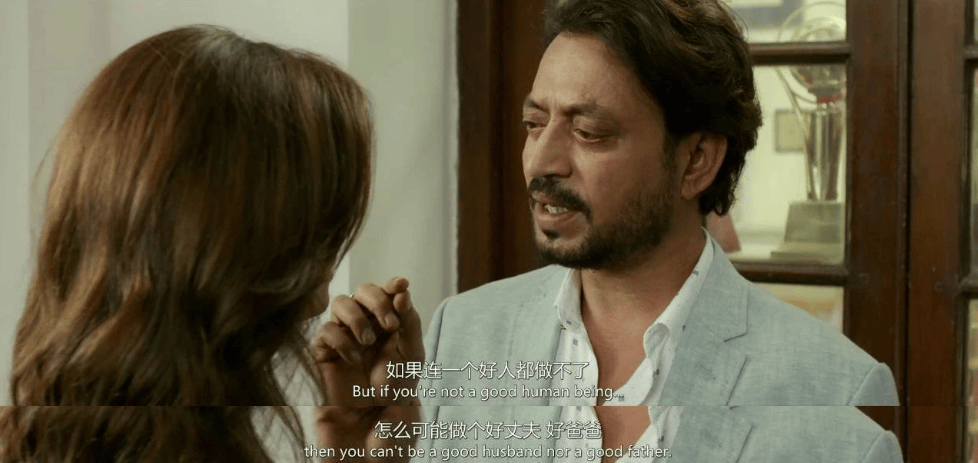

作為對比,很多人提到有類似情節的印度電影《起跑線》。

也是聚焦教育話題,一對富人夫妻為了孩子的前程扮演窮人,力度上卻贏不小。

他們同樣白手起家,覺得孩子只有彌補自己的遺憾,進入最好的學校才能成材。

可惜,人人都這麼想,入學資格自然緊缺。

達官顯貴競爭力太大,倒是特困生渠道可以一試。

於是夫妻二人便扮演起窮人,以此通過資格審查。

但他們很快發現,「扮演窮人」是多麼傲慢。

真正的窮困家庭日常用度處處捉襟見,被欺壓不能還手不說。

父母為了湊齊孩子的學費有時得豁出性命。

如此這般,僅有的教育資源也被富人們擠占。

再者,所謂的精英教育未必如想像般美好。

利己化的階級教育,早早取代品質與道德培養成為孩子們的學習內容。

所有人都將教育當做生意,而非立人之本。

善意、分享、友誼,竟然全是女兒在短暫的貧民區時光里所學。

什麼才是更好的教育,值得打上問號再做探討。

矛盾的處理推動著人物的轉變,鏗鏘的質疑又增加了電影力度。

讓觀眾既能理解一對父母的教育焦慮,也看到教育問題的探討。

父母與孩子確實互相影響,捆綁著彼此的人生。

但區別在於,在孩子沒有選擇的時候,父母有。

對比之下,國產片的懦弱與雞賊一覽無餘。

當然也有不少人覺得,要求一部喜劇的現實意義和嚴謹邏輯太過苛責。

生活已經夠累,能笑就夠了。

尤其是能讓人笑出來的國產電影,因為屈指可數,所以更加功德無量。

咱們暫且不說,要不要跟著內娛整體水平拉低對一部電影的評價標準。

單就在笑點這方面,也有不少人有異議。

魚叔覺得,笑點是有,但笑的時候確實有負罪感。

表面看來,是由於這部電影里的地獄笑話超量。

可笑點因人而異,問題在於:電影敘事視角確實加劇了笑點設置上的不當問題。

電影前後可以說是兩個主角,因而產生了兩種敘事視角。

當觀眾一開始就知道這是一場「楚門的世界」式的表演。

又因為兩位主演的討喜,自動被拉入他們的計劃中。

但好在,笑點設置基於諷刺大人們的醜態,平視之下觀眾也能笑得更坦然。

但是,电影後半段,主角成了長大後的馬繼業。

他的世界似乎沒有笑話,只有痛苦。

比如他已經因對真實世界的恍惚感到迷茫與困惑。

卻仍要繼續面對父母手忙腳亂地搪塞與無窮無盡的謊言。

因為誤撞見癱瘓的假奶奶打籃球,相處十幾年的奶奶就突然被安排去世。

靈堂里馬繼業哭得撕心裂肺,仍被父母阻攔不讓見最後一面。

此時有不少觀眾會驚覺,後半部分的笑點被建立在了一個人的真實痛苦之上。

笑料里摻進殘忍,嘴角揚起時便有了負擔。

讓人不禁開始想,馬繼業的成長里,傷害和磨礪到底哪個更多?

撿垃圾被同學羞辱時的傷心;

以為是自己沒有買藥,而導致疼愛自己的奶奶吐血時的恐懼;

又或是確認自己的人生是一場盛大欺騙時的絕望;

兩種視角的對撞鋪墊出觀眾與角色的情緒。

馬繼業處理這些情緒的態度,或是最後與父母的對峙,本該成為電影最有張力與深度的部分,用來完成電影主題的縱深和探討。

但卻被高高舉起,輕輕放過。

電影結尾,表達權再次回到馬成鋼手中。

面對兒子的不解,他一樣委屈,大聲訴苦。

倒是對面的馬繼業久久無言,只有一句無力的「我想做自己」。

到這裡, 兩種視角的轉變因鬆散而浪費。

沒有在敘事上完成一個故事的閉環和主題上的統一。

確實左右逢源,父母孩子都不得罪。

但也讓電影失去了縱深,主題牽強模糊起來。

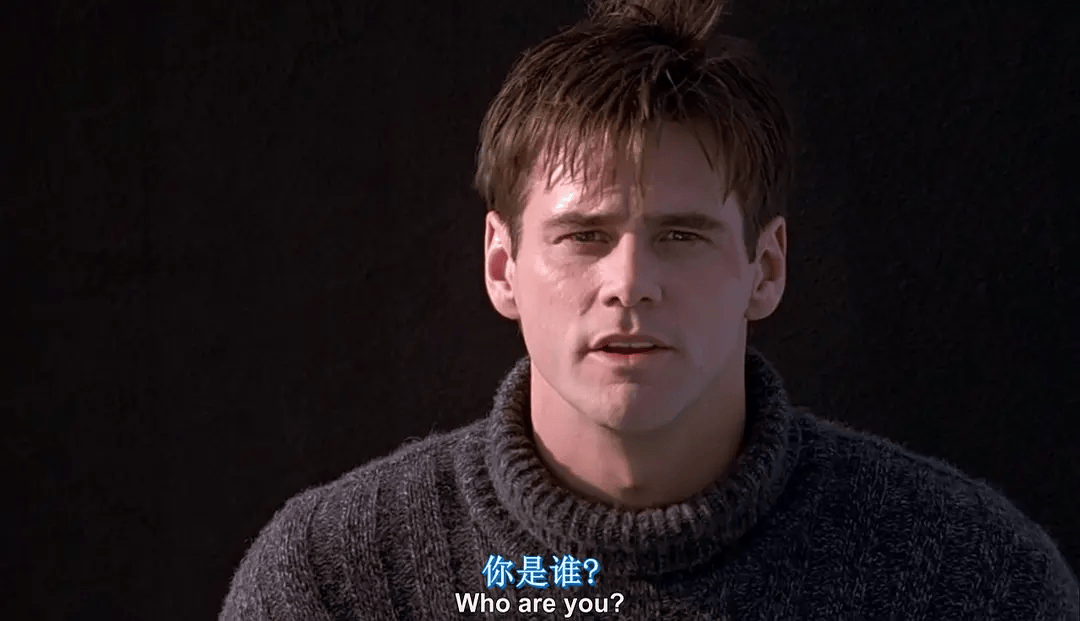

相比於被頻繁提及用來比較的《楚門的世界》。

類型有差,但想達到的效果卻是類似的。

從節目造物主、到觀眾看客、再到楚門本人、以及他身邊的各類角色。

一樣是視角的多次轉移,來揭示一場鬧劇。

但種種目光交織,主題卻貫穿如一。

那就是一同見證楚門平靜卻篤定的反抗,一種不自主毋寧死的選擇。

反而讓震撼與諷刺一同拉滿。

聊到這,只能說電影雖是爆款但兩極化的評論里確實暗藏著不少問題。

當然,指出問題不等於否定一切。

只是有太多好電影曾經出現並存在,給了觀眾不必吞咽夾生飯的示例。

笑意珍貴,所以才更不想將就啊。

全文完。

如果覺得不錯,就隨手點個「贊」和「在看」吧。

助理編輯:白素