最奇怪邊界:德國為何在比利時有5塊飛地?

德國和比利時的國旗非常相似,都是由黑、紅、金三色組成。不同的是德國的顏色分布是橫著的,比利時是豎著的。

德國(左),比利時(右)國旗

同時,德國和比利時也是陸上鄰國,兩國國境線長達204公里。

其中,有80公里大致沿著鐵路線(已廢棄)分布。這樣以鐵路(芬邦鐵路)國境線的案例在全世界比較罕見。

德國、比利時的國境線(紅色),其中有一段將鐵路作為邊界

儘管兩國大致將鐵路作為邊界,但鐵路所有權歸比利時,而且鐵路並沒有完全成為兩國的國界線。更有意思的是,鐵路西側還有5個村莊屬於德國。

德國、比利時沿著鐵路(藍色)隔開的飛地

由於比利時擁有鐵路的歸屬權,因此德國在鐵路西側的土地被比利時切割成為了5個飛地,成為了全世界最不像飛地的「飛地」。

這裡也被稱為世界上最奇怪的邊界。

德國、比利時被老鐵路(現已變成自行車道)隔開

那麼,這條廢舊的鐵路為什麼屬於比利時呢?比利時和德國大致沿著鐵路分布的國境線以及飛地又是怎麼形成的呢?

一、德國修建的鐵路

芬邦鐵路從1889年修建通車,途徑德國、比利時和盧森堡。但從1889年到1919年,該鐵路的所有權屬於德國,而且鐵路並不經過比利時的領土。

芬邦鐵路(紅色線)

比利時及所在的低地地區(又稱尼德蘭地區),歷史上一直是文化和宗教爭奪的重點。

其中,尼德蘭地區南部的比利時,地處英、法、德、荷這幾個傳統歐洲大國的交匯處,被稱為西歐的「十字路口」。

尼德蘭地區,被宗教(紅色線)分離

歷史上,由於尼德蘭的北部和東部靠近神聖羅馬帝國(德意志),受日耳曼文化影響較深,說日耳曼語系的荷蘭語、德語。而尼德蘭的南部受法蘭西影響較深,說法語。

荷蘭語、法語在尼德蘭南部(比利時)交匯

在歷史上,尼德蘭地區曾經屬於西班牙的哈布斯堡王朝(1503年-1581年),即西屬尼德蘭。

西班牙哈布斯堡王朝占據尼德蘭

由於歐洲經歷了宗教改革,尼德蘭北方(荷蘭)轉向信仰新教,成為了新教的一員。但尼德蘭南方,包括比利時、盧森堡在內,依然是天主教的一員。

尼德蘭南北方的宗教差異,為地區分裂埋下伏筆。

宗教改革後,尼德蘭兩個教派分離

1566年,尼德蘭北方由於和西班牙統治者的宗教信仰不一致(西班牙信仰天主教),因此爆發了反對西班牙的起義。

1581年,尼德蘭北方脫離西班牙獨立,成立了荷蘭。

尼德蘭南方繼續被西班牙、奧地利哈布斯堡王朝、法國多國輪番統治。尼德蘭的南北方開始了長期的分裂狀態。

尼德蘭南北分離,北方地區(新教為主)成立荷蘭

在當時,尼德蘭南方和德意志地區主要以語言為分界線。說德語的屬於德意志,說荷蘭語、法語的部分屬於尼德蘭南方。

1815年,法國拿破崙戰爭後,尼德蘭南方(比利時)被重新劃入尼德蘭北方(荷蘭),而尼德蘭南方的盧森堡則成為半獨立的大公國,其大公由荷蘭(北方)國王擔任,盧森堡與荷蘭組成了共主邦聯。

普魯士(德意志)和尼德蘭的邊界

條約規定,若奧蘭治·拿騷家族(荷蘭王室)繼承盧森堡大公地位,需遵守「半薩利克法」,只有家族內所有男性後裔絕嗣的情況下,才能由女性繼承盧森堡的領土。

荷蘭王位繼承不受半薩利克法的限制,這為日後盧森堡大公國的獨立提供契機。盧森堡長期以來名義上屬於荷蘭,實際上已經半獨立的狀態。

此時,德意志地區依然保持四分五裂的狀態。

拿破崙戰爭後,德意志邦聯地圖

1830年,尼德蘭南方(比利時)發動了反抗北方(荷蘭)的起義。

比利時發動起義

1839年,在列強的干涉下,比利時的獨立得到了承認。比利時第一次以獨立國家的身份出現在歐洲的版圖。當時的比利時主要分布兩種語言——法語和荷蘭語。

比利時獨立後,將奧伊彭·馬爾默迪劃給普魯士王國(德國前身)

比利時獨立之後的40年,普魯士於1870年的普法戰爭戰勝法國,掃除了統一的障礙。1871年,普魯士統一了德意志,並割占了法國的阿爾薩斯和洛林。

普法戰爭,德國占據阿爾薩斯和洛林地區

德國和比利時,同時以統一的國家出現在歐洲版圖上。

統一後的德國繼承了普魯士和比利時的邊境。兩國邊境大致以語言族群為界。說荷蘭語、法語屬於比利時,說德語則屬於德國。

德國(綠色,為德意志第二帝國)、比利時出現在歐洲版圖

此時,歐洲正直兩次工業革命交替進行之時。比利時憑藉法語區豐富的鐵礦資源,完成了工業化。

德國魯爾區

體量更大的德國,早在完成統一之前,就憑藉著魯爾區豐富的煤炭資源,實現了工業化。

德國工業化

德國本土煤炭資源豐富,但卻不產鐵。西歐的鐵礦主要分布在盧森堡、德國占據的阿爾薩斯和洛林。

德國迫切希望能夠控制阿爾薩斯、洛林和盧森堡的鐵礦資源。

盧森堡豐富的鐵礦資源

1825年,歐洲第一條鐵路在英國建成通車。此後的半個多世紀裡,鐵路憑藉運輸量大、速度快的優勢,迅速取代了馬車成為了重要的交通運輸工具。

1873年,德國決定修一條南北走向的鐵路,連接亞琛與盧森堡大公國(當時大公是荷蘭人)。這條鐵路被德國人稱為「芬邦鐵路」。

德國修建的鐵路(邊界為現代邊界,當時未經過比利時境內)

德國規劃修建鐵路的地區主要途經萊茵河西岸和低地地區,除了鐵路在南部歸盧森堡(當時的奧伊彭·馬爾默迪,屬於德國非比利時)之外,其餘都在德國境內。

這就涉及到德國和盧森堡的談判。

盧森堡雖然鐵礦資源豐富,但其國土面積只有2500平方公里,人口不到10萬,國土面積小,人口少,國內市場狹窄。

與之相比,德國國土面積龐大,人口眾多,有廣闊的市場。

德國坐擁歐洲黃金水道萊茵河的中段。盧森堡可以通過鐵路將其鐵礦資源運往德國,通過萊茵河進出西歐。

萊茵河

德國和比利時(支線經過)、盧森堡的要求一拍即合。比利時和盧森堡同意了德國在其境內修築芬邦鐵路的計劃。

得到了比利時、盧森堡的首肯後,德國在西部的北萊茵威斯特法利亞州修建了南北走向的芬邦鐵路。1889年,長度大約300多公里的芬邦鐵路建成通車。

德國、比利時的鐵路(紅色),灰色框為當時屬於德國的鐵路經過的地段

這條鐵路由德國人出資修建,90%以上里程在德國,終點的少部分在盧森堡境內。

1890年,荷蘭國王威廉三世逝世無子,盧森堡大公被遠房堂弟阿道夫繼承,盧森堡從此獨立。

二、德比爭議

芬邦鐵路修建後,大批來自阿爾薩斯、洛林和盧森堡的鐵礦被運往德國。德國的工業生產能力得到了極大的提升。

日益強大的德國需要更多的市場和原材料產地。然而,因為統一較晚,德國的殖民地非常稀少。

德國殖民地(黑色),相比於殖民大國英法少得可憐

這就註定德國和老牌殖民帝國英、法爭奪殖民地和勢力範圍的矛盾日趨尖銳。1914年7月,因為德國和英法的矛盾難以調和,直接導致了一戰的爆發。

德國海軍挑釁英國海軍漫畫

一戰初期,比利時選擇了中立。比利時希望自己保持「瑞士式」的中立,維護國家的獨立和主權,不做大國的附庸。

然而,比利時被稱為西歐的「十字路口」。兩大陣營都希望把比利時拉進自己的陣營。

比利時的位置 ,地處法德英交界處

瑞士被阿爾卑斯山環繞,平均海拔1500米,易守難攻。比利時除了南部有山地,其餘幾乎屬於平原地區。這就註定比利時想像瑞士一樣保持中立難於上青天。

比利時的地形,主要以平原為主

德國為了儘快結束西線的對峙局面,向比利時提出了借道的要求。

對於比利時來說,站隊德國極易遭到英、法的清算。比利時拒絕了德國的要求。

1914年8月3日,德國直接發動對比利時的戰爭。比利時在堅持了21天後戰敗,王室流亡海外。

德國入侵比利時

流亡在外的比利時王室站在了英法為首的協約國陣營的一邊,對德宣戰。

一戰以德國為首的同盟國的失利告終。比利時因為站在英法為首的協約國陣營的一方,成為了戰勝國。

作為戰爭的發起者和罪魁,德國受到了相當嚴厲的懲罰。

德國和協約國於1919年在巴黎簽署了《凡爾賽和約》。德國的海外殖民地全部被瓜分。

其中,德屬東非的盧安達·烏隆地劃給了比利時。除此之外,德國還要承擔本土1/7的領土損失,以及巨額的戰爭賠款。

《凡爾賽條約》,德國割讓土地(8為奧伊彭·馬爾默迪)給比利時

比利時除了獲得德國的殖民地外,還從德國本土瓜分了不少利益。德國將西部的奧伊彭、馬爾默迪地區,大約850平方公里的土地割讓給比利時。

至此,比利時獲得了德語區,成為了荷蘭語、法語、德語三種語言實際並立的國家。

德國割讓的奧伊彭、馬爾默迪地區里,就包括了由德國出資修建的芬邦鐵路。這個領土變動使得芬邦鐵路成為了棘手問題。

該鐵路因為途經比利時的奧伊彭-馬爾默迪,方便控制南方的鐵礦,因此,比利時要求將芬邦鐵路據為己有。

奧伊彭·馬爾默迪的割讓,使得比利時、德國的國境線延伸到芬邦鐵路

德國認為鐵路是德國人修建的,比利時幾乎沒有參與到鐵路的修建。德國則堅持認定芬邦鐵路及其西部的村莊都應歸德國所有。

然而,此時的德國作為戰敗國,對於自己的土地話語權減弱,不得不服從協約國集團的安排。

1920年3月27日,法國、英國和義大利組成的邊界劃定委員會為了削弱德國,宣布比利時成為了芬邦鐵路的擁有者。

鐵路西段由德國人建立的5個站台、村莊依然歸德國所有。

一戰後大致劃出的飛地

德國雖然內心不願意接受這樣的安排。但作為戰敗國,對於自己的領土劃分沒有任何話語權。因此,德國暫時同意了戰後的西部邊境,德國和比利時之間的「飛地」就此產生。

殖民地和領土的丟失,以及巨額戰爭賠款嚴重傷害了德國的自尊心。民族主義、復仇情緒一直瀰漫在德國的上空。

1929年的經濟大蕭條給了德國復仇的契機。1933年,納粹上台後,全面開啟了軍備競賽,以收復「失地」。

德國和比利時爭議的芬邦鐵路,就是納粹收復的目標之一。1940年5月,希特勒下令進攻比利時。6月2日,德國占領了比利時。芬邦鐵路重新被德國占據。

二戰時期,德國入侵比利時

三、德國、比利時劃定

二戰最終以德國的失利告終。二戰後,德國及其首都柏林被英法美蘇四個大國分區占領。形成了四個占區。

比利時作為戰勝國,重新擁有了芬邦鐵路。比利時和德國英占區之間暫時形成了五個飛地和反飛地的格局。

二戰後,德國被分區占領

1949年,因為美蘇對抗,美占區、英占區和法占區合併為聯邦德國(西德);蘇占區成立了民主德國(東德)。

出於意識形態的考慮,西德承認了德國與比利時等西部鄰國的邊境。西德和比利時的問題主要包括一戰後比利時占據的德語區和鐵路問題。

二戰後,西德和比利時幾乎劃清界限

西德承認了比利時對於德語區的主權。比利時對於占據的土地進行調整,成立了比利時的德語社群,承認了德語的官方語言地位。比利時成為了荷蘭語、法語和德語同時為官方語言的國家。

比利時的德語社群(粉紅)

西德和比利時達成了西部鐵路問題歸屬的協議。芬邦鐵路依然歸比利時所有,鐵路西側德國人的村莊依然歸德國所有,芬邦鐵路作為德、比邊境線。鐵路西側的德意志村莊依然歸西德所有。

至此,西德和比利時大致以鐵路線為邊境,鐵路線分割出飛地的格局確立。原本鐵路正常寬度大約有10米到20米。如果不拿著放大鏡仔細看,根本就看不出飛地。這也被稱為最不像飛地的飛地。

德國、比利時的飛地分布

這5處飛地除了最北部的勒特興被比利時北方的拉倫省包圍外,其餘四處均被列日省包圍。五處飛地的面積均不大,最大的蒙紹面積12平方公里,人口約2000人。

20世紀50年代,西德和比利時就飛地居民進出西德、比利時達成協議。比利時對於鐵路西側的西德村莊居民進出西德、比利時不再設置限制。

20世紀60年代,比利時、西德等6國成立了歐共體。歐共體成立後,德國、比利時之間的聯繫日益緊密。邊境逐漸取消。兩國的飛地問題幾乎不存在。

德國(當時是西德)和比利時都是歐共體(歐盟前身)創始國

20世紀70年代起,隨著西歐地區傳統工業的衰落,這條鐵路逐漸走向了衰落。到1989年,隨著老工業的衰敗,該鐵路幾乎走向了荒廢。運營能力減弱。

1990年,東西兩個德國統一。統一後的德國承認了德國、比利時的邊境。

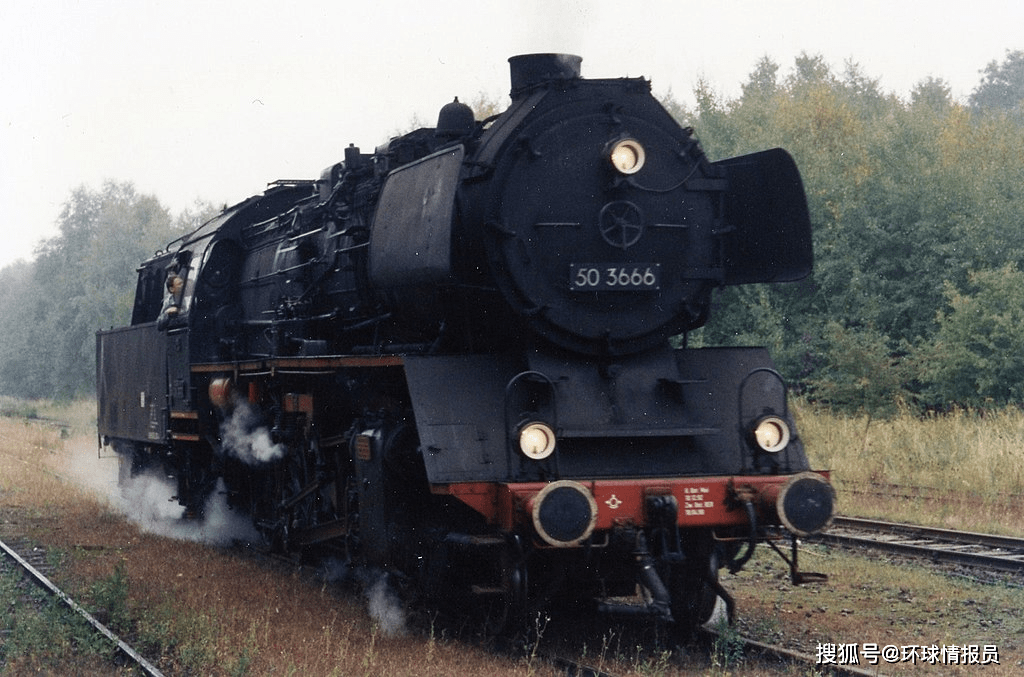

此時的芬邦鐵路的貨運功能幾乎停止。為此,德國和比利時政府決定將其開發為旅遊項目。此後,該地的火車被開發為旅行客車,這一列旅行客車一直運行到2001年。

最後一列運行的列車

2001年,由於資金缺乏維護,旅行客車難以承擔高成本運行而停運。

2007年12月4日起,已廢棄鐵路的拆除工作正式開始。到2008年,這條曾經見證德國、比利時歷史爭奪的鐵路幾近被拆除。比利時、德國在未拆除的鐵路附近修建鐵路博物館,展現兩國工業化的歷史進程。

德國、比利時之間廢舊的芬邦鐵路

鐵路被拆除後,有多家媒體曾經報道德國和比利時將通過領土交換的方式一勞永逸地解決飛地問題。然而,這一說法被德國、比利時雙方否認。德國、比利時是歐盟的創始國,也是申根區國家。根據達成的申根協定,德國和比利時早就取消了邊境管制。

即便德國、比利時有飛地存在,飛地的德國人無論進出德國本土還是比利時都暢通無阻。雙方均發表聲明表示,即使鐵路消失了,這10-20米寬的地方,仍屬於比利時。

2013年,比利時拆除了大部分鐵路,將其改造成自行車道供居民和遊客來此旅遊、鍛鍊。

比利時、德國邊境沿鐵路修建的自行車道

如今,在歐盟一體化的大背景下,同屬歐盟的德國、比利時藉此發展特色旅遊業。鐵路邊境和最不像飛地的飛地吸引了眾多遊客來此打卡。

長期作者|雄鷹

直播吧體育作者|足球與歷史愛好者

責任編輯|Thomas

倫敦政治經濟學院畢業生|環球情報員主編