摘要:國外數字人文教科書中不乏諸多來自中國的數字人文項目和實踐應用案例,對於構建中國形象發揮著一定的作用。文章以約翰娜·德魯克《數字人文教科書:研究與學術的數字方法導論》為研究對象,重點考察了其中的中國歷史照片、中華文明之時空基礎架構、中國互贈詩、三維敦煌莫高窟、古漢語程序設計語言等幾個中國案例,發現這些案例多來源於國外項目成果,中國原創的案例尚未引起足夠關注;案例涉及並展示了中國歷史、地理、文化多維度,構建了立體化國家形象;案例分布於多元技術方法的數字人文項目,應用滲透面較泛,傳播影響力較大。

引言

國家形象是國家的外部公眾和內部公眾對國家本身、國家行為、國家的各項活動及其成果所給與的總的評價和認定,[1]是國家軟實力的重要表現形式,是國家間權力與利益博弈的關鍵。[2]在眾多國外對中國形象認知的媒介中,教科書作為教學資源的一種,不僅具有「教本」與「學本」雙重功能,一定程度上更是國家意志的反映,影響著學生的世界觀、人生觀與價值觀。因此各國教科書中的中國形象很大程度上代表著該國對中國的態度。[3]當前教科書研究的重心逐漸由教科書內容的研究轉向教科書內容的生產、教科書背後隱含的政治、文化與社會脈絡研究。[4]

數字人文是數字計算機技術與人文學科的交叉,作為新興領域,其強調利用多種計算工具與方法(如文本挖掘、數據可視化等)革新文學、歷史、藝術等多元化人文學科的研究工具和方法論,通過設計、計算、分析、可視化等手段重塑和改造人文知識。鑒於數字人文課程教學目標兼顧理論學習與實踐探索,其課程體系往往要求學生在學習過程中根據一定要求開展數字人文相關項目、實踐項目和評價項目。由於案例在人文社科領域作為常用的教學方式,國外數字人文教科書設有豐富的多元化應用案例,涉及文學、語言、歷史、地理、藝術等各人文領域,其中不乏諸多來自中國的數字人文項目和實踐應用案例,提及眾多中國元素。

國外在數字人文教學層面已經相對成熟,以教科書為著眼點,發掘其中的中國案例和元素,進行國家形象分析,並對其原因進行溯源,有助於從側面了解我國國家形象在國外的認知現狀,推動我國對外關係的內涵式發展,具有現實意義和創新價值。本研究通過選取國外數字人文教學中最常使用的教科書及相關教學參考資源,深入挖掘其中的中國案例和元素,考察這些應用案例中包含的中國文化、文學、歷史、地理等各個領域的內容,分析其在數字人文各個技術應用領域的滲透情況和傳播範圍,進而探討其對中國形象構建的影響和作用。

一、數字人文教科書的調研與遴選

以通用性、廣泛性、代表性為選擇標準,本研究對當前國外數字人文教科書及延伸資源,如數字化學習資料、數字人文應用平台等進行調研與篩選,初步選定3本教科書

(1)J. Drucker, The Digital Humanities Coursebook: An Introduction to Digital Methods for Research and Scholarship(《數字人文教科書:研究與學術的數字方法導論》),London:Routledge,2021;

(2)D.M. Berry, A. Fagerjord, Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age(《數字人文:數字時代的知識與批判》),Cambridge: Polity Press,2017;

(3)A. Burdick, J. Drucker, P. Lunenfeld et al., Digital Humanities(《數字人文》),Cambridge: The MIT Press, 2012。

在初步選定的基礎上,本研究進一步考察教科書是否包含中國案例和元素,以便對其開展分析和研究。通過關鍵詞查找等方式,發現《數字人文教科書:研究與學術的數字方法導論》(以下簡稱《數字人文教科書》)涉及中國案例和元素最為豐富,其他兩本教科書則相對較少甚至基本沒有,不足以支撐國家形象分析。因此,最終選定《數字人文教科書》作為研究對象,對其開展中國案例和元素的提取與分析,並探究其對中國形象的塑造和影響。

《數字人文教科書》為擁有20年數字人文領域研究經驗的專家約翰娜·德魯克(Johanna Drucker)撰寫。該教科書為數字人文工具和平台的應用提供了關鍵框架。通過清晰的闡述,循序漸進的章節設計,具有邏輯與條理的內容組織,以及給出相應、精準的實踐案例,使得該書更好幫助人們了解數字人文領域。[5]該教科書側重於數字人文的應用原理和基本概念,每一章都包含了項目、工具或平台的案例。通過案例分析,展示了數字人文的應用原理和基本概念。該書的目標是對數字人文課程進行補充,提供了一系列模塊學習,每個模塊都圍繞一組關注點和主題、思想實驗和問題,以及對工具、平台工作方式的具體討論。該教科書涵蓋了廣泛的主題,並清楚、詳細地闡釋了數據、元數據、分類、介面、可視化、網絡分析、主題建模、數據挖掘、映射和網絡演示方面的專業知識與智慧財產權問題相結合。該教科書通俗易懂、引人入勝,對於任何在數字人文、圖書館和信息科學、英語或計算機領域教授或學習的人來說,都是一本有用的指南。該書提供了數字人文框架,也可為人文學科工作的學者提供幫助。[6]

二、數字人文教科書中的中國案例

研究採用文本挖掘技術明確教科書中所包含的中國案例和中國元素等相關信息和內容,通過中國元素的代表性檢索詞表來智能化匹配和捕捉教科書中的相應表述和文字,進而進行深入發掘和考察分析。同時,教科書延申資源也是本研究的數據來源,包括介紹、展示或涉及中國案例和元素的網址連結、項目展示數字化平台等。本研究對《數字人文教科書》進行文本挖掘,通過相應注釋的網址連結對其網站或平台加以深入考察,並對其重點提及和展示的幾個中國案例進行介紹和分析。

(一)中國歷史照片項目

「中國歷史照片」(Historical Photographs of China)項目旨在對大量近現代中國在線照片進行定位、數字化、存檔和傳播,目前已將2萬多張照片向公眾展示,並為它們長期保存這些照片,還有另外約3萬張照片已進行數字化並且保存,但尚未在網站上發布。這些照片大多由國外藏家私人收藏。該項目最初由英國布里斯託大學(University of Bristol)於2006年開始運作,作為由藝術與人文研究委員會資助的「中國海關歷史」項目的一項成果。但此後逐漸發展成為一個新項目,其包含的內容遠遠超出海關工作人員後代的材料。在2017年推出了目前位於布里斯託大學的平台,[7]由該大學設計和維護。平台在上海交通大學還有一個鏡像網站(圖1)。[8]

圖1 「Historical Photographs of China(上海交通大學鏡像)」平台主頁局部

在項目平台網站的介紹中提到,這些照片往往比常見案例更具歷史意義,20世紀中國的材料遭到了一定破壞,這意味著今天中國相對缺乏可獲取的攝影記錄。社會的動盪也導致了大批華人向外移民。此外,在1840年代至1950年代,數以萬計的外國人或長或短在中國生活和工作。中國移民、外國居民和遊客拍攝、購買或以其他方式獲取了中國的照片,其中許多都收藏在海外的圖書館中。此外,對中國現代史的研究也讓我們找到了許多有趣的私人藏品。這個網站可以獲取私人和公共藏品照片,但此網站所擁有的私人拍攝的中國照片,大部分從未公開展示過。

這裡展示的照片涵蓋了一個多世紀的近現代中國歷史,包含了廣泛的地域、社區和主題。最初拍攝照片的人來自各行各業,他們在中國的許多不同地方生活、工作或參觀,與中國有著歷史淵源。這些照片大多集中於1850—1950年,但也有部分1950年之後的歷史材料。這些照片收藏品主要來自英國、美國、加拿大、澳大利亞、法國、印度和中國。照片主題豐富,許多藏品互為補充,形成了廣泛的內容體系,比較有特色的照片集包括:外交家、政治家傅秉常創作的廣泛而獨特的作品集,從中國海關、上海市警察或英國駐華軍隊服役的男性後代手中收集而來的照片集,英國國家檔案館的照片集,哈佛燕京圖書館的照片集,劍橋李約瑟研究所收藏的照片集,以及來自傳教士和傳教士協會的各種資料照片,等等。

在照片分類的頁面上有照片詳細的介紹,以及關於其他照片集的簡明信息。平台上提供了所能收集到的信息,並添加了元數據以便於搜索,這些文字也包含了很多對中國的描述和相關表述。項目開通了博客「可視化中國」來發布關於該項目的各種活動,此外還在Twitter、Facebook、Instagram和新浪微博上都發布了該項目成果,可見其傳播度和影響力是相當廣泛的。

據項目平台介紹,他們對19世紀的材料、太平洋戰爭和解放戰爭時期(1941—1949年)的照片,以及1950年代和1960年代的照片特別感興趣。目前照片數量最多涉及的地區主要包括上海、天津、武漢,其中有一些專業攝影師拍攝的照片,但大部分是鄉土攝影,即非專業人士拍攝的照片。事實上,該數字人文項目團隊處理22,000多幅中國歷史圖像的經驗,使得其對中國歷史中重複出現的許多主題都變得非常熟悉,其發表的博客中有很多關於中國歷史的研究和表述,而他們也成為了該領域的專家。同時,照片平台的使用者們也會通過自身的研究來向平台提供照片的詳細描述,不斷完善和補充這些照片的背景信息,這使得這些用戶也成為中國形象的構建者之一

(二)中華文明之時空基礎架構項目

《數字人文教科書》地理信息系統應用的一個案例為「中華文明之時空基礎架構」(Chinese Civilization in Time and Space)項目,[9]該項目由中國台灣「中研院」團隊承接,項目成果歷史地理信息系統以《中國歷史地圖集》和《當代數字中國電子地圖》為基礎數據(圖2)。該歷史地理信息系統不僅作為信息應用工具,兼顧信息管理、分析、呈現功能,還具備信息整合作用,廣泛應用於中國歷史教學與研究。基於「時間—空間」基礎信息架構,與多學科數字典藏內容整合,發展出各種專題地理信息系統,進而促成多學科之間交流,未來則朝向更豐富的人文地理信息系統發展。[10]不同學科學者基於此系統,開發出各細分方向的地理信息系統,如考古地理信息系統、文學地理信息系統、經濟史地理信息系統、環境史地理信息系統等。

圖2 「中華文明之時空基礎架構」網站主頁局部

該系統包含基本空間圖資、WebGIS整合應用、主題化屬性信息三部分。基本空間圖資依託譚其驤先生主編的《中國歷史地圖集》,提供上古至清代,上下逾二千年的中國歷代基本地圖,並輔之以遙測影像等基礎圖像資料。該系統回應跨領域學術研究需求,旨在建構中國原始社會迄今,以中國文明為內核的整合性信息應用環境,主要服務對象包括學者、專家與教師。

當前,該系統已整合漢籍電子文獻系統、清代糧價資料庫、明清地方志聯合目錄資料庫等重要研究成果,未來將持續整合各類相關信息系統與研究成果,以期成為精確空間定位、整合時間與空間的漢學研究應用系統。

(三)中國互贈詩項目

教科書中另一個具有代表性的案例「中國互贈詩」(Chinese Exchange Poems)項目,展現中世紀中國文化的詩歌部分,[11]其成果互贈詩社會網絡地圖有助於優化人們對中國詩歌的理解方式及其在文化和社會生活中的地位(圖3)。這種強調文學形式和社會活動間的互動是傳統研究較少關注的。

圖3 「中國互贈詩」網站主頁局部

該項目旨在對中世紀晚期的中國詩歌進行社會網絡分析,由普林斯頓大學數字人文中心於2016—2017年提供贊助支持,美國加州大學東亞語言與文化研究系助理教授余泰明(Thomas Mazanec)作為項目的首席研究員、項目總監和技術負責人開展了相關數字人文研究。

該項目基於9世紀和10世紀中國的1萬多首互贈詩,通過篩選元數據,創建在線數據集和文學關係互動網絡地圖,並將其進行社會網絡分析。該項目提出了一種了解唐朝(618—907)的文學史的新模式。研究表明,流派劃分與詩歌創作實踐幾乎沒有關係,佛教僧侶是文學聯繫的樞紐。這是應用數字人文技術開展中國文學研究產生的創新發現。

該項目網頁提供延伸材料,主要包括項目網站http://tommazanec.com/mcxp(但目前似乎無法正常訪問),研究論文「Networks of Exchange Poetry in Late Medieval China:Notes Toward a Dynamic History of Tang Literature」(《中世紀晚期中國詩歌交流網絡:唐朝文學動態史筆記》),為學生深入理解和研究該數字人文項目提供了絕佳的學習材料。如余泰明將「Exchange Poetry」這一核心術語界定為融合中國的贈答詩、交往詩、唱和詩等術語的綜合性概念,[12]有效幫助學生更清晰地了解中國文化,增進對中國形象的認知。

(四)敦煌莫高窟三維項目

教科書中提到的另一個值得關注的數字人文中國案例就是敦煌莫高窟三維項目,援引了美國《新聞周刊》駐中國分社社長劉美遠(Melinda Liu)於2012年刊發的一篇《虛擬旅遊:中國敦煌佛教洞窟走向數字化》的文章。其中指出,3D建模技術被中國的敦煌研究院用以開展莫高窟的數字化保存和虛擬展示與旅遊,提供在線訪問和沉浸式展覽體驗,並進行風險分析和研究。[13]

文中這樣描述:敦煌位於絲綢之路上,曾經連接中國和歐洲。敦煌莫高窟是中國最偉大的藝術珍品之一,其古代壁畫、雕塑和其他文物可以追溯到公元430年,在戰爭、環境破壞、古董獵人和社會動亂中倖存下來。當前,聯合國教科文組織的世界遺產名錄中包括敦煌的700多個洞穴、2,400多尊泥塑和45,000平方米的壁畫。而國內旅遊業成為對這些遺產的最大威脅,敦煌莫高窟的生態系統很脆弱,遊客呼出的濕氣和二氧化碳會加速壁畫的顏料剝落和變色。針對此問題,敦煌研究院致力於文化遺產數字化,並將其推廣至全球。

華盛頓亞瑟·M·薩克勒畫廊(Arthur M. Sackler Gallery)提供敦煌石窟220號洞穴的3D虛擬參觀,色彩鮮艷生動、細緻入微,主要包括「放大鏡」和「翻頁」功能,前者可以放大壁畫細節,後者可以實時切換唐朝壁畫和宋朝壁畫,讓當地的外國人都能身臨其境地觀賞和體驗敦煌文化遺產。遊客們被帶進了一個令人驚嘆的「虛擬」敦煌石窟,被稱為第220窟,其中有大約公元642年的早期唐畫。3D互動體驗充滿了生動的色彩、特寫細節、飛行菩薩騎著神話動物的動態影像,甚至聲音。「敦煌不僅是中國早期藝術最重要的保存地,而且也是在這裡,世界上偉大的文化——希臘和羅馬、波斯和中東、印度和中國——一千多年來不斷地相互影響」,成立敦煌基金會以幫助保護該遺產的米米·蓋茨(Mimi Gates)說,「高解析度數字化將為全人類提供這一藝術寶藏的持久記錄,並使該網站在中國境內外廣為訪問」。[14]

敦煌研究院自十多年前開始與外國機構合作保護文物遺址,並對石窟、遺蹟進行研究以增進公眾對其的認識。除了運用數字化復原技術外,為了幫助第220窟的唐舞者繪畫神奇地復活,兩名舞蹈表演者進入香港城市大學互動可視化和體現應用實驗室,該實驗室構思並設計了互動之旅。在三天的時間裡,舞者們被反覆拍攝,表演複雜的舞步、流暢的動作,以及細心地操縱長長的、蜿蜒的絲帶。他們出現在薩克勒巡演中,穿著色彩鮮艷的唐代服飾,仿佛在半空中跳舞。研究結果服務於建設技術先進的遊客中心,該中心將提供虛擬遊覽。

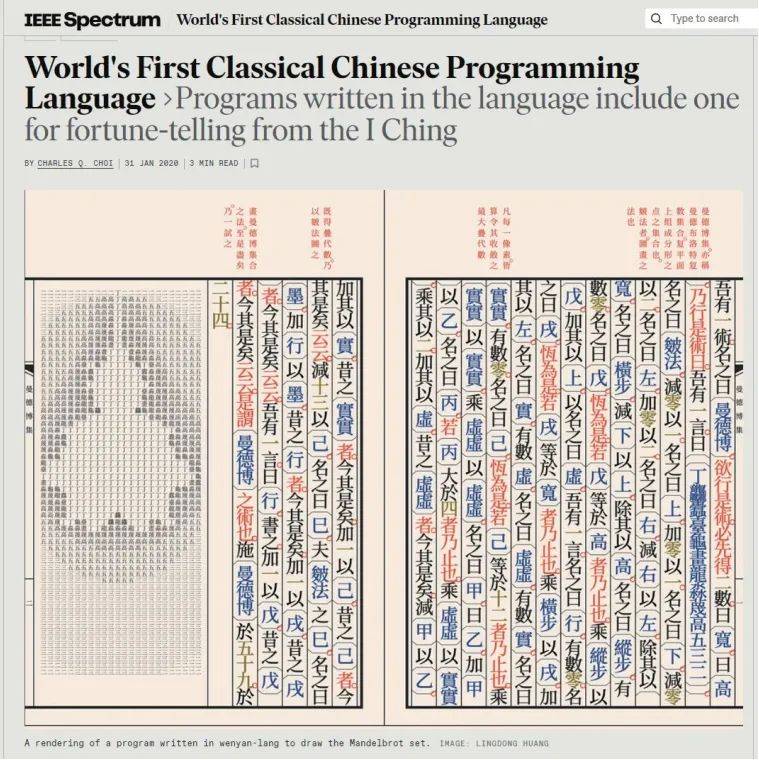

(五)中國古漢語的程序設計語言

圖4 IEEE Spectrum對Wenyan-Lang程式語言的報道網頁局部

在教科書中還專門提到了一種中國古漢語的程序設計語言項目,這是世界上第一種基於文言文的程式語言Wenyan-Lang。該程序語言由美國卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)計算機科學系畢業的中國留學生黃令東開發,他之前設計過由計算機產生的中國山水畫,也曾經協助創作至今唯一以人工智慧生成的中國戲曲。這些對中國傳統文化的數字人文創新應用項目都為他開發這套程序語言奠定了基礎。相較於主要以英文編寫的方式,該程序語言完全採用繁體中文和古文語法系統編寫,是一種遵循古典漢語語法的程式語言。據IEEE Spectrum報導,這是全世界第一個用文言文編寫的程序語言,自發表後不到2個月的時間,全球開發人員已經用它編寫了數十種程序,其中甚至包括以《易經》中的算命算法編寫的程序(圖4)。[15]

該程序語言的核心部分為影像渲染器(renderer),用以像古文書頁的方式顯示程序,讓編程充滿古典文學氣息。該程序語言並非簡單地用中文漢字直接取代英文字符,而是使用自然語言處理(NLP)方式,可將文言文語法轉換為Java、Python和Ruby三種語言。針對空格使用和句子分解難題,開發者對文言文程序代碼的關鍵詞長度加以限定,便於該程序語言在程序人員群體的推廣。[16]隨著「文言」程序語言的成功開發,許多華人開始注意到文言文也能編寫程序語言,都加入進一步開發的社群,共同推動中國文言文生命力的迸發。黃令東在GitHub上開放其Wenyan-Lang語言,短時間內就獲得了驚人的好評,目前已累積數十種以Wenyan-Lang編寫的程序,一半以上來自全球各地開發人員的貢獻,足見其傳播範圍和影響力之廣泛,對於在世界範圍內推廣中國文言文進而構建中國形象作出了貢獻。

三、對於中國形象塑造的影響和作用探討

從以上案例可見,數字人文的中國實踐項目在國外的數字人文教科書中作為案例進行了介紹和展示,這些項目中包含的中國文化、文學、歷史、地理等方面的圖像、文字、表述等都值得深入考察和研究。同時,突破傳統的紙質教科書,書中展示的案例都有相應的網址連結,這也是教科書內容的一部分和延申,數字人文案例平台中的內容也需要關注和考察,這些都是從國外教科書中發掘中國形象塑造的重要窗口。因此,數字人文教科書本身及其介紹和展示的中國案例網絡平台等資源都對中國形象的建構起到了影響。

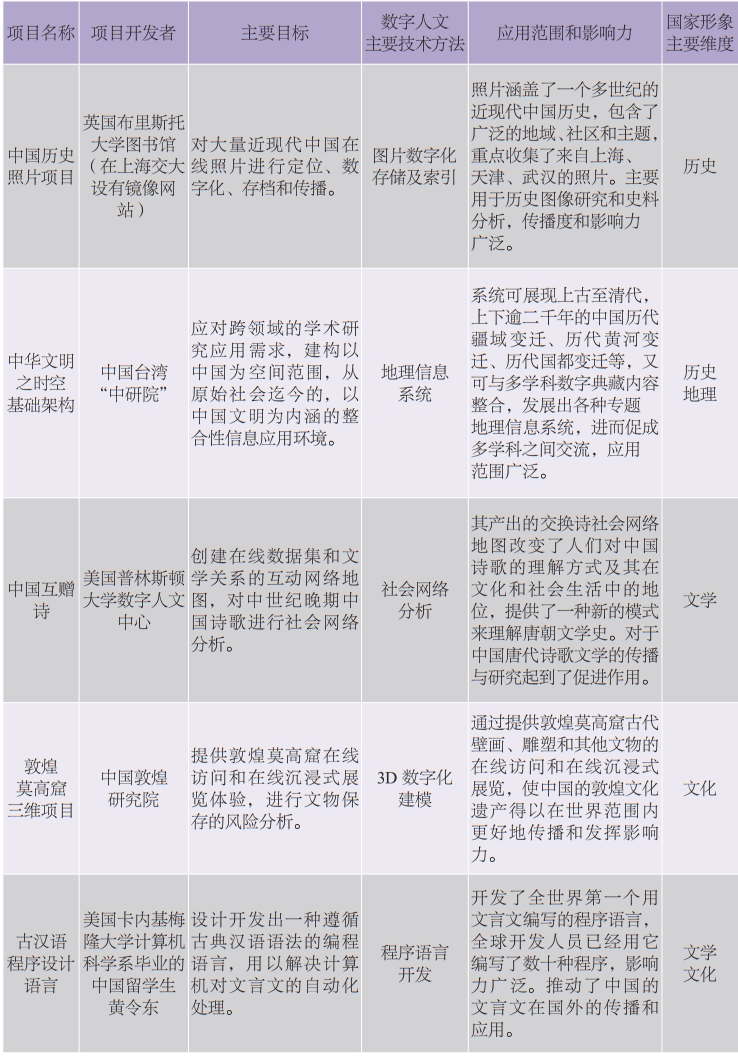

表1 國外數字人文教科書中的中國案例比較分析

(一)案例多來源於國外項目成果,中國原創的案例尚未引起足夠關注

綜合考察教科書所選用的幾個中國主題的代表性案例,大多是由國外學者研發的成果,而由中國大陸學者原創產出的研究成果則較少,這一問題值得引起重視和思考。

數字人文教科書中關於歷史地理系信息系統的案例未能選取復旦大學與哈佛大學等機構合作研製的「中國歷史地理信息系統」(CHGIS),而是選用了台灣「中研院」開發的「中華文明之時空基礎架構」平台,這在一定程度上也反映出西方學者對中國大陸數字人文學界產生的成果的不熟悉、不了解,亦或是出於其他因素考慮的選擇性案例應用。「中國歷史照片」項目是由英國布里斯託大學開發和設計的,但在上海交通大學設置了一個鏡像網站,這是一種中國史料外流但又重新為國內機構所用的回流模式,雖然開發權和版權在國外,但通過國內的機構進行了使用權的回收和進一步傳播。

國家形象塑造包括自塑和他塑兩種路徑。前者意指一個國家通過自身行為塑造自身形象的過程,包括展示自己實力和某些特徵來宣傳、校正、放大、輸出國家形象;後者則強調他國媒體等對國家形象的構建、評價。[17]國際形象他塑呈現出的形象並不完全來自於中國案例和元素內容本身,也源於其他渠道已塑造出的國家形象,在國家形象他塑前常常有解讀相關題材時的固有認知框架。當前,數字人文教科書國家形象相關案例和元素的「國外立場」明顯,在可信度層面的信譽度較高,但中國的主體作用仍需進一步發揮。鑒於中國大陸的原創項目尚未進入國際視野,主動構建國家形象話語體系,重視宣傳對象的不同特徵和不同宣傳主體的作用,[18]擴大影響力亟待推進。同時,縮小國外對我國國家形象的評價與我國自我評價的差異,在我國綜合國力提升、影響力逐步擴大的同時,深化他國受眾對我國國家形象的認知十分必要。因此,為樹立國家正面形象,全面提升國際聲譽,我國需要加強自我建設,從各方面提升國際實力,致力構建人類命運共同體,推進解決全球挑戰和現存問題;對外加快構建良好可持續的國際關係,增進國際對我國的理解,打破認知錯位的困境,擴大我國文化在國際的輻射範圍,加強其對我國文化的理解和認同,實現層次立體的國家形象塑造。

數字人文教科書中國家形象塑造的主體為高校圖書館、研究院、數字人文中心等,主要群體包括教師、研究人員、學生。在主體多元性層面較為匱乏,由於教學資料和工具包主要用於教學和科研,因而國家形象塑造主體較為單一。鑒於數字人文的數字化、網絡化特徵,增加網絡受眾,並保留網絡受眾觀點和評論有利於形成新的「受眾輿論場」,現代傳媒以其特有的海量信息集散特性、議程設置、公眾輿論引導等功能,在全球信息環境中培養並影響著國際公眾對他國形象的認知與態度,有利於形成良好的國際關係與互動行為,[19]推動我國國家形象的多重塑造。

(二)案例涉及並展示了中國歷史、地理、文化多維度,構建了立體化國家形象

數字人文教科書以中國歷史、地理、文化作為塑造國家形象的重要維度,基於跨學科的視角,通過照片、資料庫、開原始碼等展現其背後所承載的中華民族特質、文化特點、歷史變遷等,構建起了立體化的國家形象。

1.對中國歷史形象的建構

英國布里斯託大學的「中國歷史照片」項目,收入了94位西方攝影師拍攝的中國照片。正如老照片搜集者、譯者徐家寧所說,這些來自西方的攝影師所記錄的,是他們對中國最直接的觀感,因為此前對中國以及中國人的刻板印象,一些標籤式的題材不免被一拍再拍。不管早期的西方攝影師觀察中國的視角是否以偏概全,他們留下的照片無疑都成為珍貴的第一手資料,他們並不是為著給中國記錄歷史而來,但他們捕捉到的每一幅畫面,寫下的每一段附註文字,都在向今天的我們講述「這就是真實存在過的中國」。[20]這些西方觀察者的影像記錄了中國的來路,幫助我們重建歷史記憶。

英國布里斯託大學圖書館館藏的2.2萬張近代中國影像,大多由當時在華工作的外國官員、活動家、牧師或攝影師拍攝,有菲利斯·比托、約翰·湯姆遜等知名攝影師,也有很多業餘攝影師、家族影集和收藏機構,此外也收藏有少量中國著名攝影師和知名照相館的作品,如賴阿芳、雅真照相館。作品內容涉及建築、人像、風景、風俗等各個方面,蔚為壯觀,是研究19世紀後半期至民國的中國歷史形象的珍貴資料。布里斯託大學的這批中國影像,是一座巨大的影像寶藏,僅人物攝影就有慈禧、李鴻章、袁世凱、孫中山、蔣介石等重要歷史名人的肖像。罕見的早期彩色攝影有1899年賴阿芳的手工上色照片,有美國空軍副統帥拍攝的1945年的香港、上海、重慶、昆明等地的照片。[21]

攝影術自1839年發明,1840年代初傳入中國,1844年有了第一張中國人像照片,自此在中國蔚然成風,一方面是西方專業或業餘攝影師隨著侵略、考察進入中國進行攝影,另一方面本土也出現了一些優秀的攝影師和照相館。但是,由於大量的早期中國影像都在國外,這便導致19世紀以來的中國歷史形象出現斷層。而布里斯託大學開展的這一數字人文項目則在很大程度上為國人獲取這些珍貴的歷史照片提供了開放式的平台,其對照片的編目和標籤則更便捷了對照片的檢索和搜尋。作為一項最基礎的數字人文項目出現在數字人文教科書的案例介紹中,這一案例將對中國歷史形象的構建起到很大的作用,對國外學生認識近現代中國產生客觀影響。

2.對中國優秀文化的弘揚

近年來,海外的漢學研究發展非常迅猛,出現了一批適用於跨學科研究的數字人文基礎設施項目,如哈佛大學主導的「中國歷代人物傳記資料庫」(CBDB)、「中國歷史地理信息系統」項目(CHGIS),耶魯大學主導的「廣廈千萬間」項目(The Ten Thousands Rooms Project),普林斯頓大學主導的「中國互贈詩」項目(Chinese Exchange Poems Project)等。[22]這些數字人文項目的成果形成了很多基礎性的應用平台和實用工具,具有很強的普適性和應用價值,對於相關國內外學者開展跨學科的數字人文研究具有極大吸引力,避免了他們進行重複性的數字化和資料庫搭建等基礎性工作。同時,其整合和融入了中國優秀傳統文化,對於推動其在國外的弘揚和中國形象的構建都起到了積極作用。

唐朝是中國詩歌發展的黃金時代,數字人文教科書中引用和介紹的「中國互贈詩」項目是對中國古代優秀傳統文化在國外的推廣和弘揚,也是中國文學在海外傳播的極佳案例。同時,這一數字人文項目以社會網絡分析的方法和工具來開展中國唐詩的研究,也開拓了對中國詩歌文學研究的思路,並得出了一些較之於傳統研究不同的新發現,這也對我國學者產生了一定的研究範式創新的啟發。

中文特別是古漢語的數字化代表著一種文本數字化、組織化和意義挖掘的獨特技術路線。中文不是由字母組成的文字,如何把中國漢字拆解成字符,是使其計算化的關鍵問題。教科書中專門提到的Wenyan-Lang程序語言是一個非常成功並受到廣泛關注的古漢語程式語言,這是針對中國古籍開展數字人文研究必不可少的一個關鍵工具,對於推廣古漢語、讓更多外國學生了解中國漢字及文言文產生了積極的影響,可以激發更多人對中文產生興趣並進一步學習和研究。

3.對中國歷史地理的展現

隨著歷史地理信息技術的成熟以及各種古籍全文資料庫和專題資料庫等數字人文通用平台的建成,構建起來的「網絡基礎設施」對於研究分散於古籍中的時間、空間、人物關聯的歷史地理產生了極大的推動作用,也為全方位展現中國歷史地理提供了可能性。

在中國的歷史地理平台方面,目前比較典型的代表是復旦大學與哈佛大學共同開發的「中國歷史地理信息系統」(CHGIS),以及台灣「中研院」的「中華文明之時空基礎架構」平台(CCTS)。前者提供從秦始皇到辛亥革命的行政區劃數據,可以支持從多源數據資料中提取數據和建檔共享,並開展特定歷史時空中的定性分析。[23]後者整合了大量中國歷史文獻、古地圖、遙感影像和田野考察數據等,為地理信息技術與歷史研究搭建了橋樑。[24]

數字人文教科書中重點提到的「中華文明之時空基礎架構」平台將地理信息系統與時空資訊進行同步呈現,展現中國歷代疆域變遷、黃河變遷、國都變遷等場景,推進產出黃河泛濫分析、明清江南市鎮研究、漢墓分布研究、蘇軾文學地圖、鄭和航海圖、唐代交通圖、明代衛所時空變遷研究、歷史氣候研究等多學科創新性研究成果,應用和普及程度較高,對於推動漢學研究和數字人文應用產生積極影響。這一案例入選國外數字人文教科書,可以在很大程度上深化國外學生對中國歷史和地理的了解,增進對中國形象的認知。

(三)案例分布於多元技術方法的數字人文項目,應用滲透面較泛,傳播影響力較大

由表1可見,這5項中國案例分布於多元的數字人文技術應用項目中,其涉及到的數字人文手段方法包涵圖片數字化存儲及索引、地理信息系統、社會網絡分析、3D數字化建模、程序語言開發等豐富的類型,幾乎涵蓋了最常用的幾種數字人文技術手段,滲透面較為廣泛。國外學生在學習數字人文課程時,或許會對各類技術都有涉獵,也可能專攻幾種,但中國案例因其分布面廣,融入不同數字人文應用領域,使得其傳播度和影響力產生覆蓋效應,對於中國國家形象在國外學生中的認知將起到全方位的建構作用。

如對於研究中國近代歷史及其影像的國外學生或研究者而言,「中國歷史照片」項目的應用就會非常廣泛,可主要用於歷史圖像研究和史料分析,從而構建起一個多世紀的近現代中國歷史風貌,涵蓋上海、天津、武漢等不同地域以及多元化主題的國家形象,傳播度和影響力廣泛。而「中華文明之時空基礎架構」則展現了上古至清代,上下逾二千年的中國歷代疆域變遷、歷代黃河變遷、歷代國都變遷等,對於研究中國歷史地理的國外學生或學者而言也是一個非常實用的平台,特別是研究數字人文的地理信息系統時,這是一個典型的應用案例。作為學習和參考的資源,又可與多學科數字典藏內容整合,發展出各種專題地理信息系統,因而會在多學科之中得以應用和推廣,通過中國歷史地理的演變構建國家形象。

「中國互贈詩」項目運用的核心技術是社會網絡分析,其作為數字人文研究中的一項重要方式,應用面也非常廣泛。國外學生在學習該技術方法時,如果能深入研究和借鑑「中國互贈詩」項目的案例,無疑會在潛移默化中對中國古代文學、唐詩文化產生了解並激發興趣,進而在中國文學、文化的維度上構建起對中國形象的認知。而Wenyan-Lang程序語言項目則更是極大推動了中國的古漢語在國外的傳播和應用,全球開發人員已經用它編寫了數十種程序,影響力非常廣泛,從古代漢語的角度大力弘揚了中國傳統文化。敦煌莫高窟3D建模復原的虛擬古代壁畫、雕塑和其他文物的在線訪問和在線沉浸式展覽,則使中國敦煌這一世界文化遺產得以在世界範圍內更好地傳播和發揮影響力。這些優質的中國案例入選國外的數字人文教科書,並分別應用了不同的數字人文核心技術,給予不同領域的教學接觸和了解中國、構建中國形象創設了極佳的切入點和深入研習中國文化的機會,共同構建起教科書中的中國形象,意義非凡。

注釋

[1]管文虎:《國家形象論》,成都:電子科技大學出版社,2000年。

[2]董青嶺、李愛華:《和平·發展·合作——關於中國國家形象建設的幾點思考》,《理論學刊》2006年第4期。

[3]滕倩:《三版美國歷史教科書中1949年以前的中國形象研究》,碩士學位論文,上海師範大學,2020年。

[4]焦林峰:《美國地理教科書中的中國形象研究》,碩士學位論文,上海師範大學,2021年。

[5]約翰娜·德魯克、孫嘉睿:《數字人文的程式化傾向、文化差異與批判性創造——約翰娜·德魯克教授訪談》,《數字人文研究》2021年第3期。

[6]Johanna Drucker, The Digital Humanities Coursebook: An Introduction to Digital Methods for Research and Scholarship, London: Routledge, 2021.

[7]University of Bristol,「Historical Photographs of China,」https://www.hpcbristol.net, accessed June 9, 2022.

[8]University of Bristol,「Historical Photographs of China(上海交通大學鏡像) ,」https://www.hpcbristol.sjtu.edu.cn, accessed June 9, 2022.

[9]台灣「中研院」,中華文明之時空基礎架構,https://ccts.ascc.net,2022年6月26日。

[10]廖泫銘、范毅軍:《中華文明時空基礎架構:歷史學與信息化結合的設計理念及技術應用》,《科研信息化技術與應用》2012年第4期。

[11]Princeton University,「Chinese Exchange Poems,」https://cdh.princeton.edu/projects/chineseexchange-poems,accessed June 9, 2022.

[12]Thomas Mazanec,「Networks of Exchange Poetry in Late Medieval China: Notes Toward a Dynamic History of Tang Literature,」Journal of Chinese Literature and Culture, vol. 5, no. 2, 2018.

[13]Melinda Liu,「Virtual Tourism: China's Dunhuang Buddhist Caves Go Digital,」Newsweek, 2012, www. newsweek.com/virtual-tourism-chinas-dunhuang-buddhist-caves-go-digital-63615.

[14]Melinda Liu,「China's Virtual Buddhas: China's Fabled Mogao Grottoes turn to Digital Tourism,」Newsweek,vol. 160, no. 26, 2012, p. 55.

[15]Charles Q. Choi,「World's First Classical Chinese Programming Language,」IEEE Spectrum, Jan. 31,2020, https://spectrum.ieee.org/classical-chinese.

[17]趙雪波:《關於國家形象等概念的理解》,《現代傳播(中國傳媒大學學報)》2006年第5期。

[18]楊巧燕:《話語視角下的中國國家形象探析——以〈紐約時報〉為例》,《世界經濟與政治論壇》2020年第5期。

[19]陳薇:《媒介化社會的認知影像:國家形象研究的理論探析》,《新聞界》2014年第16期。

[20]約翰·湯姆遜著:《中國與中國人影像》,徐家寧譯,桂林:廣西師範大學出版社,2015年。

[22]朱本軍:《重視新文科的數字基礎設施建設》,《中國社會科學報》2020年8月28日。

[23]王果:《用數位技術探秘中華文化的寶藏》,《中國社會科學報》2022年6月24日,第5版。

[24]華林甫、孫景超、趙逸才:《四十年來的中國歷史地理研究》,張海鵬主編:《中國歷史學40年(1978—2018)》,北京:中國社會科學出版社,2018年,第198—218頁。