「你的嘴好大啊,哈哈哈哈」。近期,在社交媒體平台上,對《如懿傳》中角色的模仿不斷出現。

繼年初「春山學」之後,由B站興起的又一「網絡學科」——「如學」又傳播開來。

在網際網路技術加持下,文藝評論的傳播插上了新的翅膀,新形態也如雨後春筍不斷湧現。這其中,以B站、抖音、小紅書等為據點的短視頻文藝評論已經成為文藝評論領域的重要據點。

由不同文藝愛好者組成的各類數量龐大的批評群體,以異乎傳統的方式參與文藝批評,網絡文藝批評正在成為一道獨特的文化景觀。

「人人都是評論家」

如果說近20年來中國的影視評論發生了什麼重要的改變,那麼出現了「線上線下」、傳統和新媒體這樣的文藝場域一定是不容迴避的變化內容。

從深層肌理來看,以網際網路、大數據、人工智慧等為代表的新技術,在深刻影響影視劇制播的同時,也同步改造著文藝評論的寫作形態和傳播機制。從整體上重塑著文藝評論的「底層邏輯」。

傳統的影視文藝評論往往充斥著溫柔敦厚的文本細讀,抑或是艱深繁複的理論推進。而現在,去中心化的短視頻評論形式,成就了「人人都有麥克風、人人皆是評論家」的網絡輿論空間,以其獨特的創造性和活力為文藝評論注入了新鮮的血液。

以彈幕批評為例,不同時間觀看的觀眾圍繞作品和彈幕形成了一種「共同欣賞和批評」的獨特話語空間。這種評論及時、準確地傳達著觀看者的情緒,其中不乏真知灼見。而精鍊的語句頗有「微言大義」「暗寓褒貶」之氣勢,所亮出的褒貶態度也是傳統評論中所缺乏的。

去年暑期《我的人間煙火》熱播時,因創作的角色孟宴臣傳遞給觀眾一個「為愛陰暗爬行」的中式總裁的形象,導演李木戈因此被網友直呼為#李木戈配享太廟#。

原本是隆重而帶有祭祀色彩的詞彙,被用在導演身上,經過網友腦洞大開的再創作,反而賦予了其新的意義。

「配享太廟」因《知否》而大熱,因網友再創作而風靡,此詞至今已常見在網絡評論中,足見網絡文藝評論新奇、精鍊、即時、互動性好的獨特屬性。

依託於網際網路巨大的傳播力和影響力,網絡文藝批評在「批評的數量」與「影響的廣度」上均已超過傳統文藝批評的範圍。

事實上,早在「春山學」成為熱門話題之前,其他如冰學、晚學、花學、明學、甄學等「學科」已經吸引了大量「網絡學者」沉迷其中。

這種「網絡學科」打破了紙質的、書面的文藝評論的系統性和深度模式,卻更符合當代社會大眾的瀏覽習慣,無論是吉光片羽、吐槽戲謔或一地無聊,都已經無孔不入地入侵了當代網友的文娛空間。

「網絡學科」的內容再生產

某種程度上,網絡評論區文藝愛好者們的學養儲備、專業精神與評論水準,再加上粉絲式的介入視角,其評論往往能夠做得更微觀、更深入。

特別是有見識的up主秉承一腔熱愛,不局限於「幾分鐘看一部電影」的劇情概述,深入探討作品的主題思想、象徵隱喻、社會文化背景等深層次內容等等,最終也升華了用戶心中關於劇集的理解。

以《甄嬛傳》衍生出的「甄學」為例,經過網友「顯微鏡下的層層放大」,各式評論已經超越了劇情本身,有「800倍鏡微觀品劇」的,有專攻 MBTI 分析的,有賞析美妝和考究服飾的,有從劇情里提煉職場江湖經驗的……

「甄學」與現代生活語境相結合,成為了一種具有情緒價值的社交貨幣。但凡沒有扔掉智慧型手機、徹底退出當代生活的人,都必定在網際網路生活中偶遇過「甄學」。

《長月燼明》中,「面如觀音,心若蛇蠍」的天歡獲得了比主角團更高的人氣。天歡打破規訓,不壓抑情緒的角色和言語受到了很多人的喜歡。

劇播沒多久,#我志願加入歡門#的話題便被頂上了熱搜,人人爭相加入歡門,自稱歡門弟子。

天歡從不自我內耗的性格,恰巧為如今焦慮自耗的大眾提供了另一種可能,也為觀眾在主線劇情之外,豐富了審視作品的視角。

在網絡環境下,大眾文化的生產和消費結構都已經被重塑。影視公司把作品交付開播,實際上只完成了文化生產的上半場;在下半場,受眾則樂此不疲地參與,以消費和再造來完成文化生產。

是劇評也是心境

創造力與暴力只有一步之遙

但在我們享受網絡短視頻文藝評論所帶來的種種情緒價值之下,也不能忽視網絡文藝評論所帶來的單向度的「遮天蔽日」之感。

與傳統媒體的公眾性質以及努力建立價值共識不同,「圈層化」成為短視頻平台上文藝評論的鮮明特徵。網絡平台也趨向於根據年齡、性別、職業、文化背景和興趣愛好等特定因素將用戶細分成不同的群體。

為了迎合圈層喜好,UP主或許會使用激烈的言辭、過度的諷刺或片面的解讀,以激起觀眾的強烈情緒反應。這種情緒化的表達方式,容易轉化為對評論對象的「網暴」。

特別是在涉及熱門話題、爭議性作品或公眾人物時,隨意性、吹捧式、謾罵式或惡搞性的批評更是屢見不鮮。

「甄學」中關於安陵容的風評翻案,「如學」中關於魏嬿婉的重新審視,莫是如此。

過去安陵容身上雖然有一定的悲劇色彩,然而觀眾對其角色的共情理解並不深刻。但近年來,現實社會中的內卷,高密度的職場生活,使得年輕人對其「我這一生從來都是身不由己」產生了同樣「困在系統中」的共情。在小紅書上,安陵容那入宮時的興奮到後來「我好累」的轉變,已經成了某種社畜倦怠的代言人。

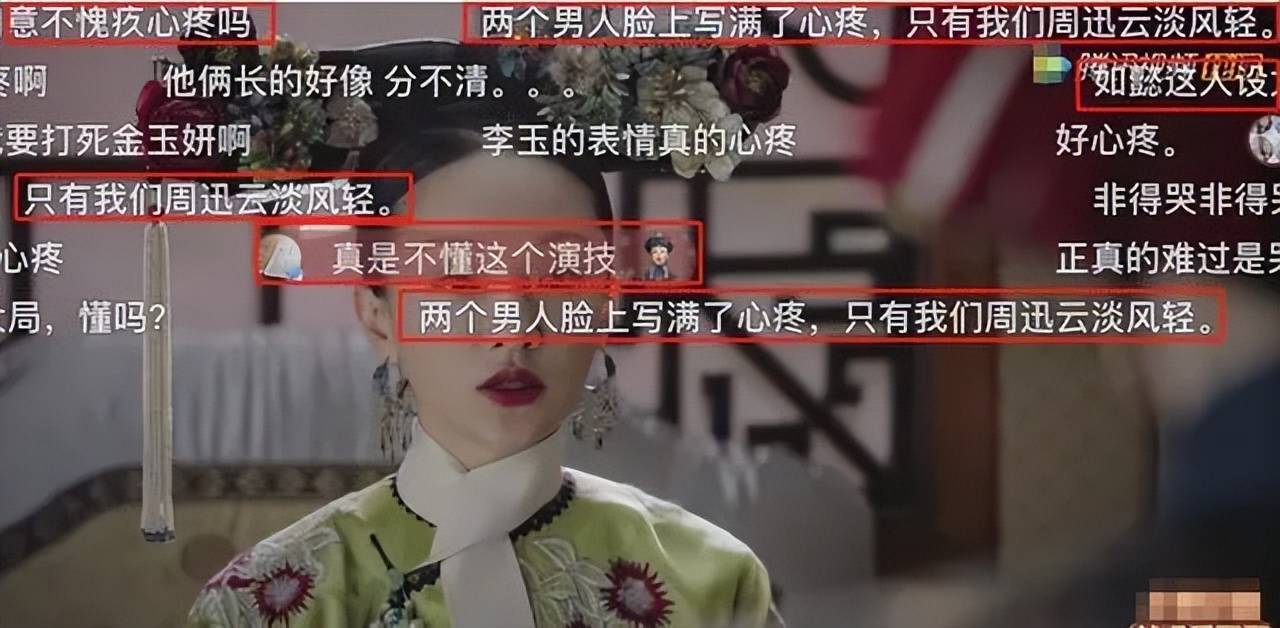

比如「如學」中,從對魏嬿婉的重新審視,到對如懿「人淡如菊」的反諷,最終上升到對演員全方位的攻訐和討伐。

而在《如懿傳》中所塑造的「死相最狼狽」的惡毒反派,在六年後也迎來了角色的「平反」。這一出身卑微、不卑不亢,最終逆襲的勵志形象,讓越來越多的網友代入「打工人」視角,產生共情,覺得她才是被奪了氣運的大女主。

與此形成鮮明對照的,則是對於人設「人淡如菊」的如懿的不滿,進而上升到對劇集內容鋪天蓋地的吐槽風潮。

以「你如總是淡淡的」「煮蔥薈」為代表的「如學」之風迅速席捲各大視頻網站,花式「考古挖墳」,甚至連帶著周迅本人的風評都被影響。

從「甄學」,到「春山學」,再到「如學」的風靡,不難看出時代價值觀與年輕人情緒的轉向:當代年輕人已經開始意識到生命的「差異性」,他們厭倦職場無休止的內卷,渴望逃離現代社會的「規訓」和「秩序」,渴望實現心理層面的「自我解壓」和「個性釋放」。

傳統文藝評論在經過作者反覆的醞釀,帶有客觀審視的意味,而網絡文藝評論因為其及時性的心情抒發,更容易成為主體心境的投射。

我們理解這種真實的情緒,但如果不加以理性調和,網絡文藝評論極有可能脫離影視作品本身,從嚴肅、專業、理性的藝術審美,淪為盲目追求消遣娛樂、博取眼球的載體,乃至朝著網絡暴力的方向滑落。

理智、審慎和節制的調和

走出閉目塞聽

如果社交媒體平台運營者沒有堅守正確的價值導向,那麼算法推薦可能會成為被利益主導、只一味迎合觀眾喜好和追求盈利的機制。

同樣地,用戶如果不對算法推薦保持批判性思維,視野可能會逐漸收窄,而對劇集的欣賞也可能演變為僅僅在個人喜好的小圈子內循環,最終陷入「最懂你的人給你的傷害也最深」的怪圈中。

現今,無人能夠否認,在討論中國影視文藝的任何話題時,若忽略了網際網路對文藝評論所產生的影響和轉變,那麼這樣的討論必定是殘缺不全且缺乏前瞻性的。

不管我們使用「網絡文藝」這一詞彙,還是採用其他更加細分的詞彙,來描述網際網路時代下文藝評論的新發展與新成果,我們都必須直面網際網路為文藝批評帶來的新現象和新挑戰。

如何準確理解迅速崛起的網絡文藝批評,如何有效引導這一新興力量,是關乎影視行業發展的重要問題。

對人為製造的、虛假的網絡評論「流量」務必要保持高度警惕,一方面發掘其中蘊含的審美時代特徵,洞悉社會審美偏好的變化,另一方面不因盲從輿論而忽略了真藝術,更不能在「流量」的迷思中放棄對真善美的永恆追尋,努力打通文藝批評走進生活、走向大眾的「最後一公里」。只有掌握這種平衡,才能營造好的網絡文藝評論生態。