高壓下形成的高熔點冰,能在海洋環境下運輸營養物質?

海洋星球的生態系統是什麼樣的?營養物質如何循環?高壓冰地幔或許提供了一種思路

外星世界可能存在奇特形式的冰,能將營養物質輸送到隱藏的海洋

一種被稱為「七號冰」(冰 VII)的在高壓情況下由水構成的冰,已被證明不排斥鹽分而能夠運輸它們

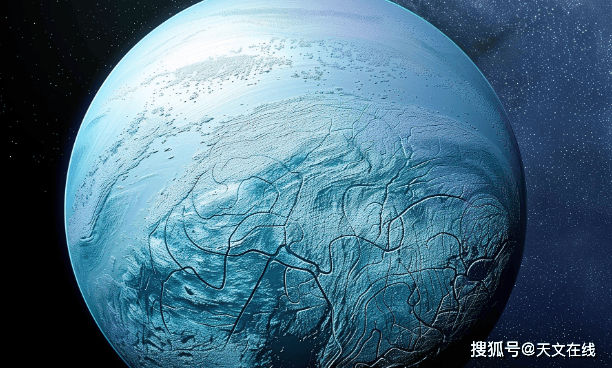

海洋星球世界構想圖(圖源:美國航空航天局/艾姆斯研究中心/噴氣推進實驗室)

新研究發現,在廣闊的海洋世界中,任何潛在的外星生命都可能通過厚厚的奇特高壓冰層從其行星熔融狀態的核心中獲得重要的營養物質,因為這些冰層可以運輸鹽分。

水是宇宙中最常見的分子之一,因此宇宙中被深達數百公里的海洋覆蓋全球的行星可能遠遠多於像地球這樣「較為乾燥」的。這種海洋行星的例子包括「特拉比斯特-1」行星系中的幾顆行星,以及GJ 1214b(圍繞蛇夫座內的GJ 1214恆星公轉)、開普勒-62e和開普勒-62f(後兩顆均為天琴座內開普勒-62行星系中的行星)。

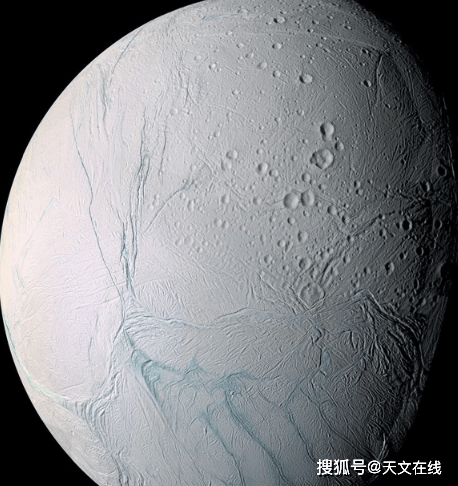

這些海洋底部的條件非常極端,水在這裡會因高壓形成一種被稱為「七號冰」的結晶冰形態。「七號冰」的分子呈立方晶體結構,能夠存在於壓力超過 3 千兆帕斯卡(約 29,000 個大氣壓)、溫度高達 662 華氏度(350 攝氏度)的環境中。

然而,科學家們並不能確定鹽分和其他營養物質能否從行星的岩石內核,通過七號冰組成的地幔,進入液態海洋,然後再穿越地幔、回歸內核。普通形態的冰在凍結時會排出鹽分,但新的建模顯示,七號冰凍結時可以保留鹽晶體。特別的是,研究顯示七號冰中可以保留高達其質量2.5 %的氯化鈉,也就是通常所說的食鹽。鹽能夠降低冰的熔點,使其(在較低溫度下)軟化,從而有助於含鹽冰在熱對流作用下上升。

在位於法國的歐洲同步輻射光源設施,領導這項新研究的科學家讓-亞歷克西斯·埃爾南德斯表示:「鹽不僅可以從底部向頂部移動,也可以從頂部向底部移動。地幔底部的熱冰(凝固點高於零度的冰)在重力作用下變得不穩定,因為它的溫度更高、密度比周圍的冰更小,這使它在地幔中向上升。正是地幔頂部和底部之間的溫差形成並維持著鹽的全球流動。」

這一流動可以循環利用生化結構所需的養分和鹽分。儘管它們的存在並不能保證這些海洋行星的海洋中就一定存在生命,但這確實增加了這些世界成為宜居星球的可能性。

七號冰晶體(圖源:巴蒂斯特·茹爾諾)

「這些發現有助於增加可居住性候選行星的數量,具有高壓冰地幔的超級地球也可以被納入考慮範圍。」 西雅圖華盛頓大學地球與空間科學系教授巴普蒂斯特·茹爾諾告訴太空網。茹爾諾沒有直接參與研究,但他在《自然 - 通訊》期刊上為這一新研究撰寫了評論。

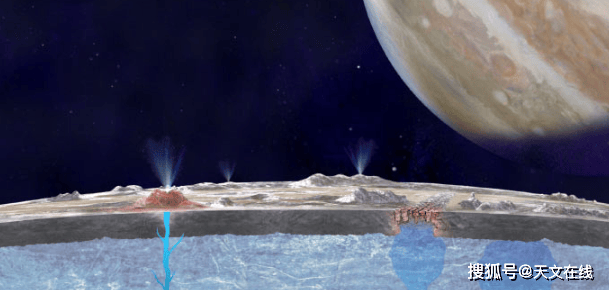

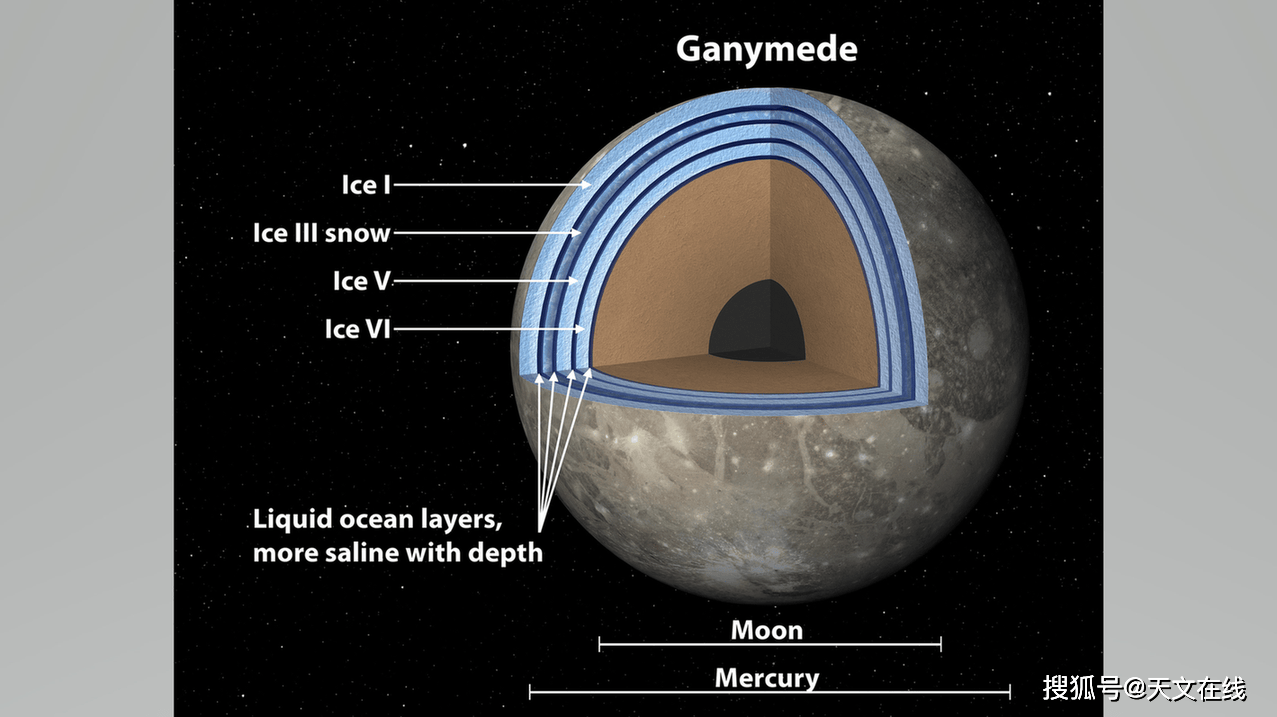

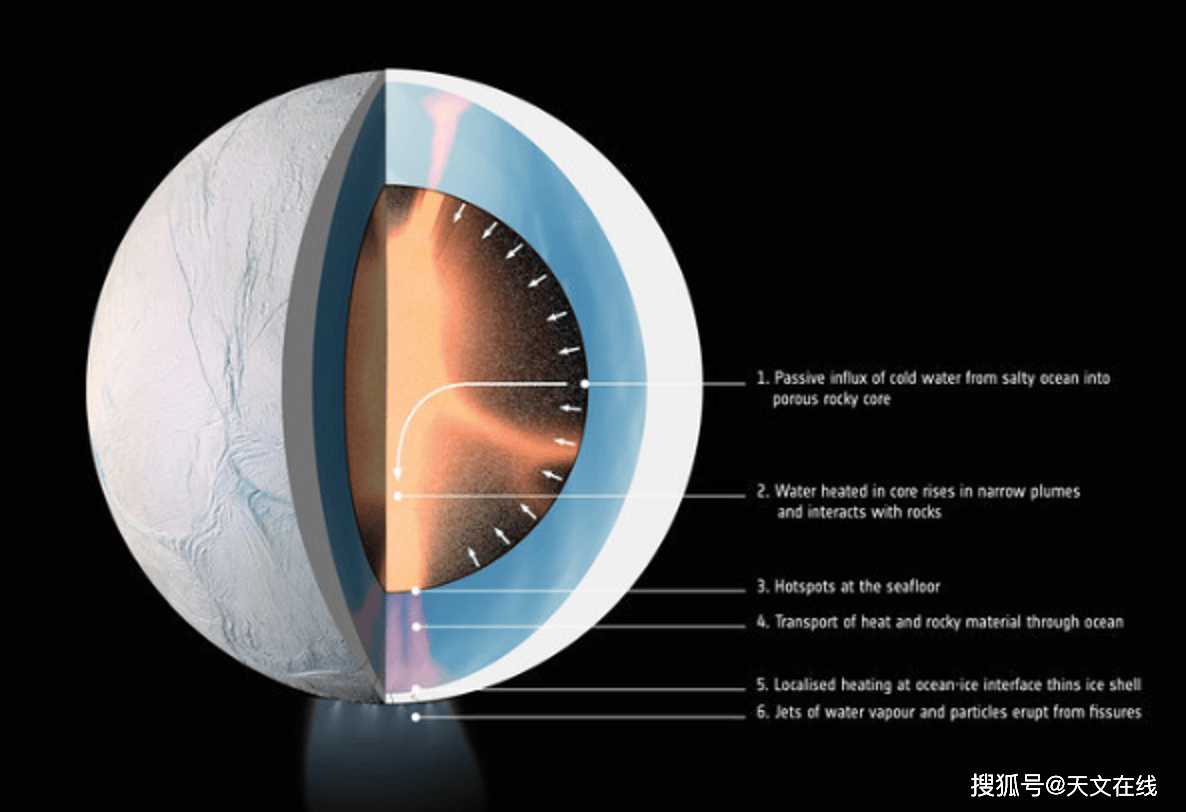

這些研究結果還可能給我們帶來新的啟示。太陽系中最接近海洋行星世界的是木星和土星的一些冰衛星。雖然許多衛星都太小,不可能藏有高壓結晶冰,但它們中最大的幾個——木衛四(卡里斯托)、木衛三(蓋尼米得)以及土衛六(泰坦)的質量都足以在1吉帕斯卡(約10,000個大氣壓)的條件下形成由六號冰組成的地幔。

雖然六號冰不會溶解,但研究人員以前曾探測到水合鹽礦物質。這些礦物質出現上文提到的一些衛星的表面,推測可能是其冰面下海洋上涌所帶來的。科學家們認為,這一發現表明(星球海洋內部)一定發生了部分鹽的遷移。在木星系統中,一些衛星還具有感應磁場,這種磁場源於其導電的含鹽地下海洋與木星巨大磁場之間的相互作用。

木衛三(蓋尼米得)剖面圖(圖源:美國航空航天局/噴氣推進實驗室)

埃爾南德斯表示:「鹽在這些天體中仍然扮演著重要的角色,因為它們改變了相界(即岩石、冰和液體之間的過渡區域)和水的特性,這極大地影響了這些冰衛星上冰殼和海洋的動態。」

「因此,木衛四(卡利斯托)、木衛三(蓋尼米得)和土衛六(泰坦)是目前測試我們用於描述高壓結晶冰滲透性的地球物理模型的最佳地點。」茹爾諾對太空網這麼說。值得一提的是,科學家們會從歐洲航天局2023年發射的木星冰衛星探測任務中獲得大量新數據。

這一探測任務將得到美國航空航天局「歐羅巴快船」任務的支持,後者將於2024年發射,訪問木衛二(歐羅巴)、木衛三(蓋尼米得)和木衛四(卡里斯托)。此外,美國航空航天局「蜻蜓」飛行器將於2027年發射,計劃訪問土衛六(泰坦)。

茹爾諾表示:「從冰衛星上獲得的數據將極大地幫助我們理解由高壓結晶冰構成的地幔在控制外星海洋的成分和可居住性方面的作用。」

然而,目前還無法對遙遠的系外行星進行同樣的研究。因此,就目前而言,確定海洋世界是否宜居,仍將主要依靠建模判斷而非觀測。

這項研究成果於2022年 6月21日發表在《自然 - 通訊》雜誌上。

BY:Keith Cooper

FY: 雨上蕭

如有相關內容侵權,請在作品發布後聯繫作者刪除

轉載還請取得授權,並注意保持完整性和註明出處