格力勝訴、「斷指計劃」外泄,「小米生態鏈」最近有點煩!

作者 | 張凱旌

編輯丨高岩

來源 | 野馬財經

前不久才在年度股東大會上「打假」「小米空調第一」言論的格力,又向小米(1810.HK)「開炮」了。

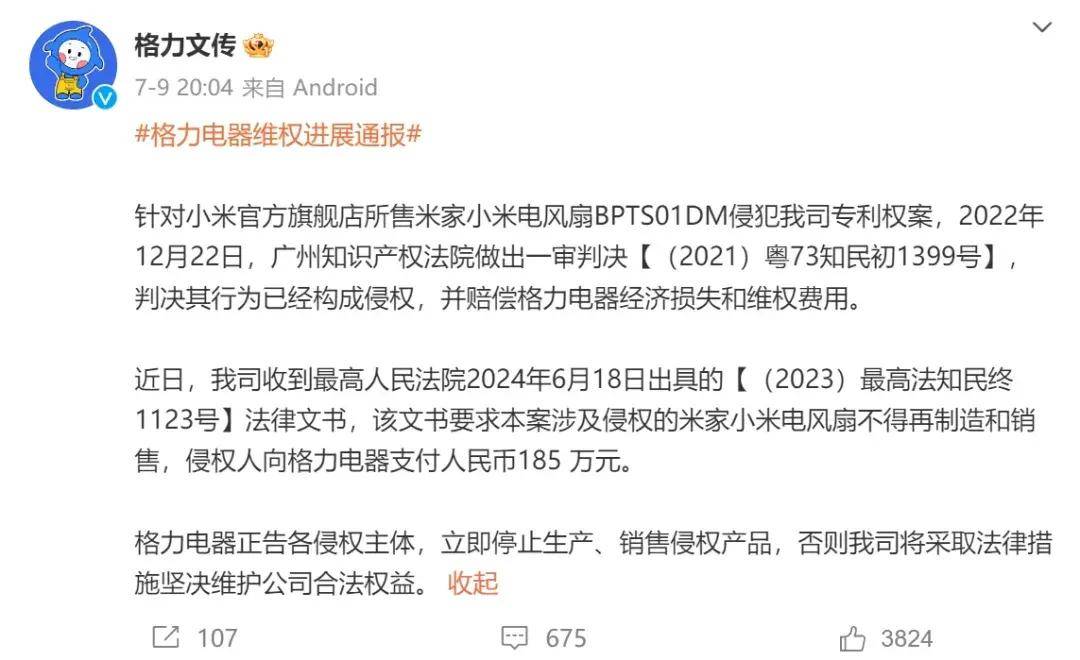

7月9日,格力電器文化傳媒中心官方微博通報稱,米家小米電風扇侵犯格力專利權案近日有了最新結果。最高人民法院要求米家小米電風扇不得再製造和銷售,同時侵權人需向格力電器(000651.SZ)支付185萬元。

來源:格力文傳微博

在外界看來,這是一起小米侵權格力電風扇被追償的案例,但事件發酵後,小米公司發言人卻發微博稱:「經查,我司並未收到任何環境電器相關訴訟。」

雙方各執一詞之際,格力方面迅速解釋稱,侵權風扇為小米官方旗艦店在售產品,其委託方為小米通訊技術有限公司,製造商為造夢者(浙江)科技有限公司。換言之,格力起訴的是小米供應商。

有網友認為,本案中格力起訴的不是小米,應訴、侵權、賠償的都不是小米,所以小米只是局外人;但也有網友認為消費者買電風扇是因為機身上的小米標,現在出了問題不能「甩鍋」。

來源:微博

被推上輿論風暴眼的小米,到底冤不冤?

小米生態鏈企業被法院認定侵權

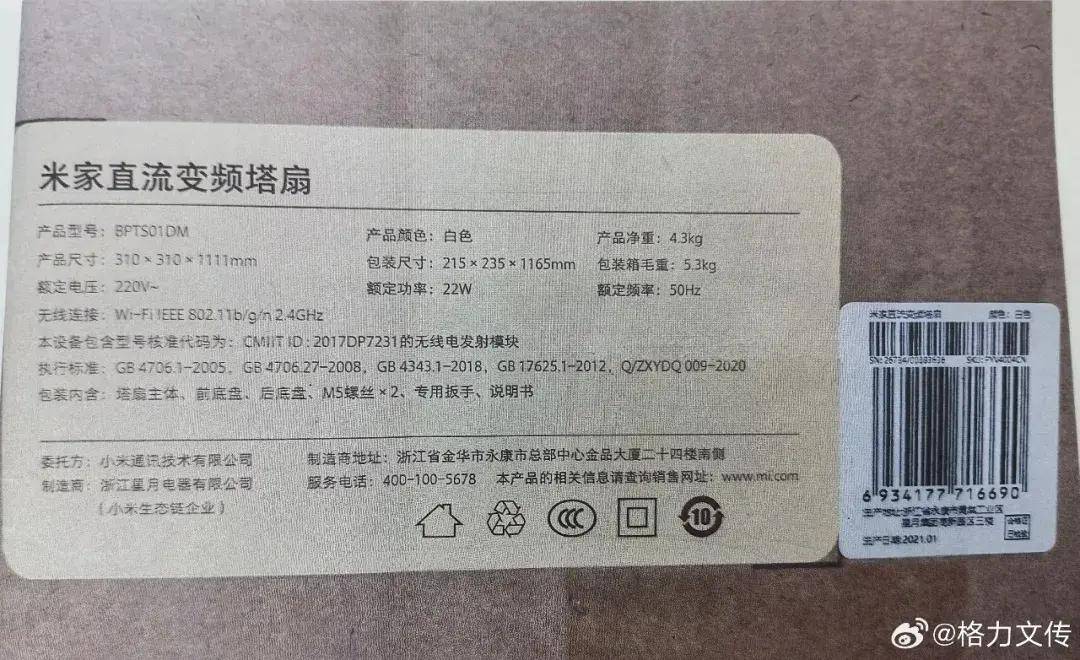

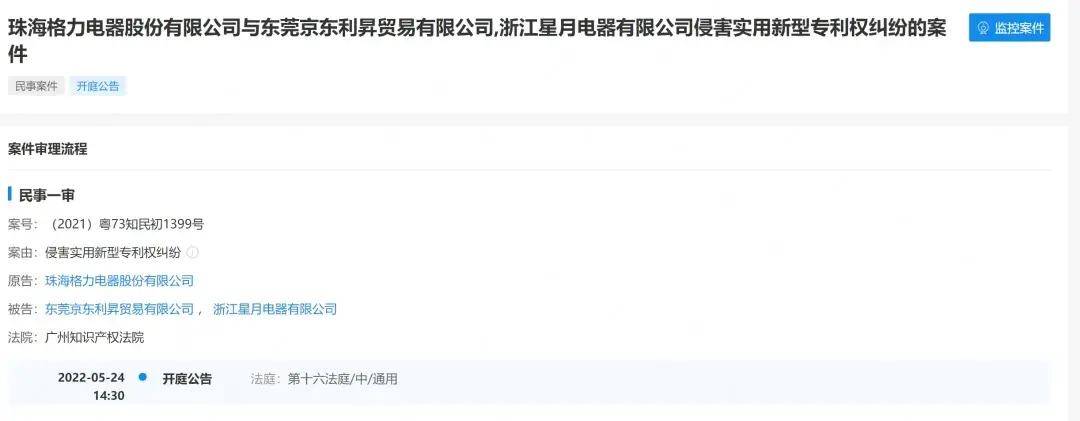

企查查顯示,此次格力在微博公開的是一起實用新型專利權糾紛案,被告為東莞京東利昇貿易有限公司、浙江星月電器有限公司。星月電器於2022年更名為造夢者科技。

涉案風扇為小米官方旗艦店的熱銷產品「直流變頻塔扇」。2021年格力委託代理人取證時,京東「小米官方旗艦店」內該風扇價格349元,累計評價超5萬;下單收貨後,貨品票據加蓋了京東利昇的發票專用章;顯示的製造商為星月電器。

來源:格力文傳微博

京東利昇就是京東旗下成員企業,實控人為劉強東;而星月電器曾於2017年獲得小米集團、順為資本的戰略融資,2018年進入小米生態鏈。至今,小米科技全資持股的金星創投還持有其8.04%股權。

此外,據「36氪」報道,前小米生態鏈總經理屈恆曾表示,直流電風扇是小米第一個從工廠端布局的品類,該品類以前定價在800元左右,與星月電器合作後研究了很久,最後把價格打到300元以內。後來小米直流電風扇如願成為爆品,屈恆稱讚該單品讓小米一舉占領了高端電風扇品類,看到了超越龍頭的希望。

至於星月電器改名,可能與業務變動有關。星月電器背後是星月集團,後者由永康縣有色金屬材料廠演化而來,如今已成為涉足動力、門業、地毯、家電、生物醫藥等領域的綜合企業集團。2014年,集團全資收購了德國新能源熱泵企業Dream Maker GmbH,在一系列股權變動後,如今的造夢者科技實質是德國造夢者和星月電器的合資公司。

該案其實已經打了2年了。2022年12月,廣州智慧財產權法院作出一審判決,認定星月電器構成侵權。歷時兩年後,7月10日,公眾號「浙江星月電器有限公司」發文稱,雙方在二審期間達成和解,最高院於2024年6月出具本案調解書,確認和解協議內容,撤銷一審判決。而格力方面則表示:「該公司(造夢者科技)已向我司支付185萬元。」

來源:企查查

目前,在淘寶、京東、小米商城等平台的官方旗艦店中,已經無法搜到相同型號的風扇。

盤古智庫高級研究員江瀚認為,首先,該案例直接涉及侵權的是小米生態鏈企業,而非小米本身。如果侵權行為確實由該生態鏈企業單獨實施,小米並未直接參與或授意此行為,那麼從法律層面上講,小米不應直接承擔侵權責任。

但江瀚也表示,從品牌和市場影響的角度看,小米生態鏈企業的行為往往會被市場與小米品牌相關聯。消費者購買帶有小米標誌的產品,往往也是基於對小米品牌的信任。因此,當生態鏈企業發生侵權事件時,小米雖然法律上可能不直接擔責,但在公眾心目中可能會受到負面影響。小米應當加強對生態鏈企業的管理和監督,確保其行為符合法律法規和品牌形象要求,以避免不必要的品牌損害。

「斷指計劃」外泄,

生態鏈企業「內鬥」被公開

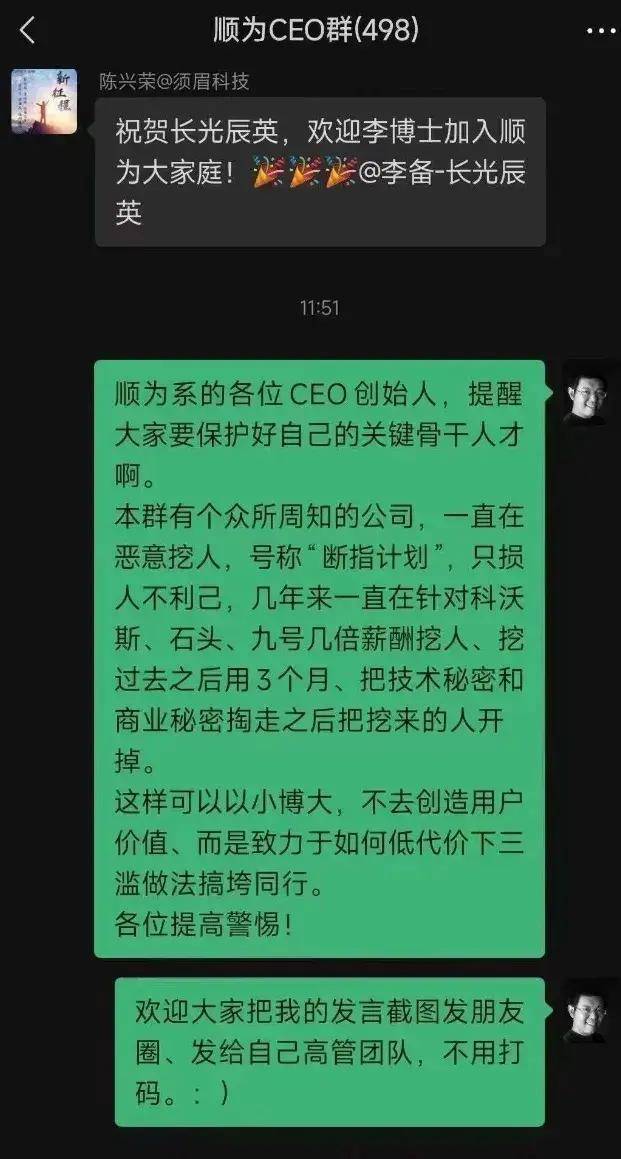

值得一提的是,「小米生態鏈」最近也是潛流暗涌。除了輸了和格力的官司外,一張微信群的聊天截圖也在圈內引發廣泛關注。據了解,該群為順為投資的企業CEO群,在群內的多為小米生態鏈上的企業CEO、創始人、合伙人等。

流傳出來的截屏顯示,個人護理行業的鬚眉科技CEO陳興榮祝賀醫學光學科學儀器研發公司長春長光辰英李備博士入群。長光辰英成立於2017年9月1日,於近日獲得了順為資本、水木創投、曉池資本的A輪投資。

不料,九號公司(689009.SH)創始人兼CEO王野則借著新人入群公開吐槽群內有公司「惡意挖人」。王野稱,該公司一直在執行「斷指計劃」,幾年來針對科沃斯、石頭、九號幾倍薪酬挖人,挖過去之後3個月,把技術秘密和商業秘密掏走之後,再把挖來的人開掉。還說,這樣可以以小博大,不去創造用戶價值,而是致力於如何低代價下三濫做法搞垮同行。並且歡迎大家把發言截圖發朋友圈、發給自己的高管團隊,不用打碼。

王野2012年與師兄高祿峰一同成立九號公司,做智能平衡車起家。成立僅兩年後,九號公司就獲得了小米、順為基金、紅杉資本的注資,加入小米生態鏈,自此走上發展快車道。

而王野自家以及他點到名字的同行石頭科技(688169.SH),與小米的關係也是格外微妙的。

九號公司和石頭科技都是曾經高度依賴過小米的生態鏈企業,2017年,九號公司來自小米的營收超過73%,2019年這個數據下降為52.33%,至2023年僅剩4.27%;石頭科技的解綁來的更猛烈一些,來自小米的營收,從2017年的90.36%快速下降到2019年34.27%,2023年公司與小米有關的關聯交易金額僅有500萬元出頭,占總營收的0.06%。

石頭科技在上市之後,就在《招股書》里提到:「會逐步拓展自有品牌產品銷售渠道,增強自有品牌產品銷售能力,降低米家產品需求變化給公司帶來的業績影響。」近年來,更是通過推出「石頭」、「瓦力」等自有品牌來替代「米家」掃地機器人。

雖然九號公司在《招股書》中卻沒有表現出與小米明顯的解綁意味。但是,從數據也可以看到,九號公司對小米的銷售毛利率從2017年的22.46%降至2019年的15.11%,利潤越來越薄,且上市後再未披露對小米的銷售毛利率。

值得一提的是,儘管王野的此次發難明確表示是針對小米生態鏈內的其他同行企業,但還有外界將其解讀為矛頭指向小米。

來源:微博

關於「小米生態鏈」內部惡性競爭的消息,其實不是頭一回出現。

2022年,「36氪」曾報道稱,有生態鏈內部一家中等營收公司的CEO發現,自己的公司在開新項目的時候,內部方案在立項前就被生態鏈某家老牌公司「截胡」。礙於大公司的效率和話語權,且考慮到這家公司曾為自己公司的供應鏈提供過幫助,該CEO只能「打破牙往肚子裡咽」。

「36氪」在該報道中還提及,另有某生態鏈企業CEO透露,生態鏈的大公司之間曾因為挖走另一家公司的核心員工鬧不愉快,被對方公司的CEO在微信群公開質問。圍觀了這場鬧劇後,有生態鏈公司CEO提醒自己的HR,「寧可挖小米的人,也不要去碰兄弟公司的員工。」

小米對此也並沒有視而不見。前小米生態鏈總經理屈恆在2022年接受採訪時表示,通過簽訂公約、不允許惡意挖角等措施,生態鏈企業過度競爭的情況大大減少。

然而2年過去,就在人們以為小米生態鏈惡性競爭的問題已經得到解決的時候,王野此番的公開吐槽,又讓外界窺見「小米生態鏈」不和諧和激烈競爭的一面。最近兩次「小米生態鏈」企業走上風口浪尖,均在一定程度上影響到了小米自身的口碑,也折射出通過投資機構布局生態鏈這種模式的部分風險。

風險與收益共存,生態鏈的是與非

生態鏈一直是小米引以為傲的資本,外界將其視為「小米模式」的商業化實驗。

早期,小米生態鏈的夥伴多來自雷軍、劉德、孫鵬等小米元老的朋友圈。比如曾打造出小米智能插座、小米萬能遙控器、小白智能攝像機的創米,其創始人李建新來自紅米的主要生產方龍旗集團;智能手錶生產商華米的創始人黃汪,是孫鵬在中科大的校友……

2014年後,小米生態鏈呈加速發展趨勢。2023年,小米在年報中提到,已投資超過430家公司,記入損益的長期投資帳麵價值為680億元。

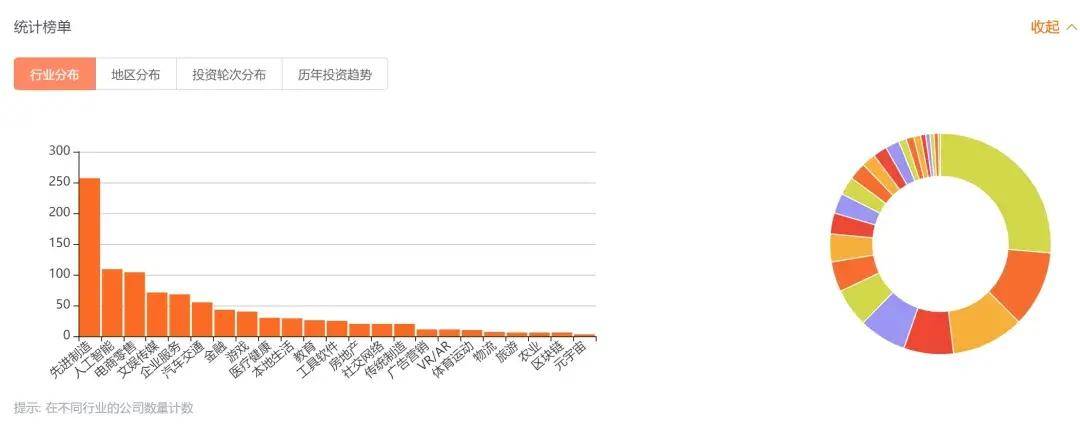

不過,小米生態鏈企業並非都是小米直接投資。據it桔子數據,「小米系」投資版圖中已囊括977家公司,覆蓋先進位造、企業服務、醫療健康、汽車交通、金融、遊戲、文娛、教育、農業等23個行業。

來源:it桔子

投資主體共有9個,除了小米集團外,和小米有協調作用的還包括小米長江產業基金、順為資本、順為創業、金山軟體、華米科技、金山辦公、獵豹移動和迅雷。

這些主體的投資方向略有區別,小米長江產業基金更側重半導體與新能源等科技製造業;順為資本投資醫療、消費、網際網路等,涉獵更為廣泛;順為創業是雷軍個人的天使投資機構。這三家機構與小米集團一道占據了「小米系」投資的大半壁江山,剩餘5家機構加在一起投資了82家公司,僅是全部投資公司數量的8%。

來源:it桔子

對於生態鏈企業,小米早期甚至採取「保姆式孵化」戰略,從人、到錢再到供應鏈,小米身影無處不在。得益於此,生態鏈內跑出了不少上市公司,其中就不乏前文提到的九號公司、石頭科技這種市值數百億的企業。

小米自身更是最大受益者。早在2014年,小米就提出loT(物聯網)戰略,嘗試以手機為核心連結所有設備;2019年,小米進一步將loT戰略明確為1+4+X,1是手機,4包括電視、智能音箱、路由器和筆記本,X由生態鏈企業和合作企業提供;2023年,公司loT與生活消費產品收入達到801.08億元,小米已連接的loT設備數量達到7.39億台。

江瀚表示,小米生態鏈在促進企業快速發展和IPO方面確實發揮了重要作用,它幫助小米構建了一個龐大的產品生態系統,增強了市場競爭力。

然而,隨著生態鏈的不斷壯大,留給新玩家的空白賽道也越來越少;已有的賽道上,企業為了業績增長開始橫向擴張,還會踏入兄弟企業的業務範圍;小米自己也在下場做自有品牌,比如2019年,小米推出自主研發的運動手錶,與華米形成直接競爭。諸多因素疊加,競爭加劇不可避免。

產業時評人張書樂表示,小米生態鏈最初是通過廣種薄收的賽馬方式,廣泛的布局在智能家居、智能穿戴以及智能出行等多條賽道中,但由於賽馬模式,不少小米生態鏈企業進軍同一細分領域,導致內卷。

同時,小米對硬體利潤率的要求也給生態鏈企業施加了較大壓力。為了高毛利,許多成熟甚至IPO成功的企業不惜「去小米化」。

來源:罐頭圖庫

張書樂認為,問題在於小米生態鏈缺少一個連結所有產品的核心中樞,這造成了常有爆款、卻各自為戰的局面,早期的高增長在於填補市場空白而獲得增量收益,但這種空白當下已經罕見,反而讓小米生態鏈由於缺少中樞而「斷鏈」的問題更為突出。

在此背景下,小米loT與生活消費收入增速出現明顯波動,2020年-2023年分別為8.57%、26.06%、-6.1%、0.39%。

而最近,格力勝訴、九號公司王野言論等熱點事件,又進一步暴露了生態鏈給小米帶來的訴訟和聲譽風險。

或許也是意識到了風險的存在,今年3月小米生態鏈部門提出「SAN分級管理策略」,將過去智能連接等七個事業部,按照市場規模分為S、A、N三級,對組織架構重新做了梳理。

S類是規模50億-100億的最關鍵品類,包含音箱、路由器、門鎖、攝像頭,與小米軟體系統關聯度最強,是核心的入口級賽道,小米的把控最嚴格;

A類規模在10億-50億,包括空氣炸鍋、凈水器等,與小米軟體關聯度稍弱,但用戶使用頻率較高;

N類規模10億以下,包括箱包、文具等,與小米軟體關聯度最弱,在此次變革中調整最大。小米會將更多主動權交給生態鏈公司,自己主管品控,不符合標準的項目會被直接淘汰。

據「介面新聞」報道,該變革由小米集團總裁盧偉冰主導,已經推動近半年,目的圍繞如何減少不同公司在同一品類上的內耗、提高效率,將更多資源向S類業務傾斜,讓生態鏈公司有利潤和動力支持產品創新。

張書樂認為,接下來小米需要找到一個最適合的中樞,此前的小米手機、小米音箱都嘗試過,但都沒有真正成功。現在來看,這個中樞有可能是澎湃OS(Xiaomi HyperOS)。澎湃OS,是小米旗下「人、車、家全生態作業系統」,於2023年10月26日正式發布。

來源:罐頭圖庫

而江瀚則表示,小米生態鏈仍然是其重要的發展戰略之一。小米在繼續發揮生態鏈優勢的同時,也需要加強內部管理、技術創新和市場拓展等方面的能力,以實現更加穩健和可持續的發展。

小米正處於十字路口,公司營收已經連續兩年出現同比下滑,同時汽車業務的上馬,再次給公司盈利、供應鏈管理帶來挑戰。對組織管理的動刀也是對沉疴積弊的清理,其效果決定了小米重新出發後能走多遠。

小米生態鏈商業模式的出現無疑是令市場驚艷的,但沒人敢保證之前的成功會永遠延續。隨著生態鏈邊界的擴大,內外部競爭愈發激烈,小米想要完全掌握主動權也變得愈發困難。理想情況是,小米能利用好生態鏈這盤大棋,平衡好和生態鏈企業的關係以及暢導生態鏈企業之間和諧發展,實現1+1大於2,可在這條路上,小米顯然還面臨許多挑戰。

你怎麼看格力的起訴和王野的言論?你用過米家的產品嗎?體驗如何?評論區聊聊吧!