馬可·波羅無窮的魅力讓全世界的文學家在跨越七百年的時空中為之著迷。義大利國寶作家卡爾維諾以虛擬的馬可·波羅和忽必烈展開了那一次世界文學史上最具瑰麗奇譎想像力的虛構的紙上旅行——不朽的《看不見的城市》。同為威尼斯人並視馬可·波羅為偶像的綽號「小波羅」的保羅·迪馬克,他不遠萬里來到中國,沿著大運河的傳奇旅程就此徐徐展開。

今年恰逢馬可·波羅逝世700周年。中國和義大利都舉辦了諸多隆重的活動紀念這位傳奇的探險家與文化交流的使者。在馬可的故鄉,義大利威尼斯舉世聞名的總督府舉辦了盛大的中國文物巡展活動,威尼斯市政府策劃了貫穿全年的系列紀念活動。上海市博物館更是將成吉思汗金幣,剔紅東籬採菊圖圓盒、元景德鎮青花纏枝牡丹紋瓶和元景德鎮窯卵白釉加彩梵文碗等元朝文物送到威尼斯總督府讓當地觀眾近距離感受馬可·波羅所處時代的東方文化和器物的神韻。

不同於哥倫布和達·伽馬環球航行帶來的征服、破壞、掠奪與殺戮,早於他們兩百多年的偉大旅行家馬可·波羅帶來的更多的是東西文明之間的友好交流,他推動歐洲了解東方,並塑造了文藝復興和地理大發現時代歐洲人的中國觀。無論是作為歷史人物,還是一個文化符號,馬可·波羅都值得我們繼續深入探究。《第一次遇見馬可·波羅》儘管只是一本薄薄的小冊子,卻是一把鑰匙,引領我們跟隨馬可·波羅的腳步,去打開那扇700年前的文明交匯之門。

撰文|格瓦拉

中世紀東西方最初的相遇

《第一次遇見馬可·波羅》,作者:馬曉林,版本:上海書店出版社2024年5月。

中世紀的歐洲,早期人們對中國的認知甚至停留在羅馬時代。馬曉林指出:歐洲人無法直接與中國接觸,因此消息相當滯後。中國的第一個統一王朝「秦」的名稱「Cin」傳入印度、中亞,再經由波斯、阿拉伯傳人歐洲時,秦朝都滅亡幾百年了;而「Cin」這個名稱卻非常流行,演變至今就成了英語裡的「China」。而元朝對西方的認知也很有限。馬曉林這樣描述:忽必烈在接見馬可·波羅時甚至問:富浪的皇帝是誰?元朝人稱歐洲為「富浪」,也就是法蘭克(Frank),代指整個歐洲。

1222年,「上帝之鞭」世界征服者成吉思汗派出一支蒙古軍隊進入歐洲,在第聶伯(Dnieper)河畔擊潰俄羅斯王公們的聯盟。蒙古由此為發端進行了三次西征,在擴張的過程中遇到了三種不同的文明世界,即中國的、伊斯蘭的和基督教-歐洲的文明。雖然蒙古遠征對被征服地區帶來了巨大的破壞與災難,但是也從客觀上打通了東西方之間的地理通路,便利了東西方的經濟、文化交流,較之元代以前東西交流更加頻繁和便利了。沿著古絲綢之路的大致路線,中世紀的歐洲開始與遙遠的東方相遇。

1245年柏朗嘉賓出使蒙古,1253年魯布魯克進入蒙古汗國,中世紀的歐洲使者至少組織起四個批次進入喀爾喀蒙古地區。這些使者肩負著傳播基督教的神聖使命,同時負責開闢東西道路、收集沿途風土民情和商業信息等任務。他們返回歐洲後,留下了大量實地考察產生的關於蒙古汗國的考察報告,包括《柏朗嘉賓蒙古行紀》《波蘭人教友本尼迪克特的敘述》《魯布魯克東行紀》,蒙古帝國、蒙古人以及中國形象第一次呈現在歐洲人面前。

《柏朗嘉賓蒙古行紀 魯布魯克東行紀》,耿昇 、 何高濟譯,中華書局,2002年版。

英國學者赫德遜在《歐洲與中國》中指出:蒙古人的征服使歐洲與中國的相互了解和交通在一切接觸中斷了至少四個世紀之後又得以恢復。而且不僅僅是恢復。公元十三和十四世紀歐洲對中國的知識甚至是古代絲綢貿易最繁榮的時期都未曾有過的。儘管當時的貿易額並沒有超過古代,但貿易的性質已經發生了變化,宗教與外交方面的關係取代貿易成為東西交流的主要方式。在古代,只有少數希臘人和其他羅馬臣民到過中國,但只是為了做生意;而不會去承載傳播知識和溝通交流的重任……而在蒙古人征服世界的時代,這一切都發生了改變。宗教和政治成為雙方交流的前提條件。

馬曉林對此也有類似的看法:到13世紀中期,成吉思汗的子孫統治了歐亞大陸的一大半,政治局勢趨於穩定,驛站四通八達。這一「改變」的客觀結果是絲綢之路大暢通,前所未有。蒙古西征給歐洲人心理上帶來了極大的震撼和恐懼,歐洲社會急需了解關於蒙古人的一切,而教廷的出使者肩負了明顯帶有政治使命的任務來探索東方,這就是東西方文明在中世紀的相遇。

《馬可波羅行紀》,作者:馮承鈞,版本:中華書局,2004年。史學大家馮承鈞先生在六十多年前的譯本至今是《馬可波羅行紀》最通行的中譯本。

忽必烈的信使,波羅家族的東方之緣

馬可波羅木刻版畫像,1477年。

13世紀初威尼斯共和國崛起,它不僅把持了地中海沿岸諸城的商業特權,還占有愛琴海上許多島嶼,並奪取了東羅馬帝國的國際貿易地位。莎士比亞四大喜劇之一之所以命名為《威尼斯商人》,就是因為威尼斯的商業帝國在整個歐洲獨占鰲頭。而馬可·波羅的家族在威尼斯商人群體中占有一席之地。馬可·波羅六歲時,他的父親尼柯洛和他的叔父馬菲奧便展開了商業冒險。

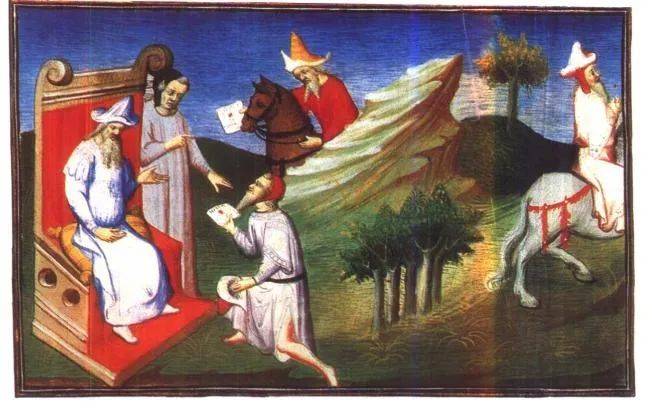

尼柯洛和馬菲奧從威尼斯出發,經過君士坦丁堡、索爾得亞、薩萊等地,最終抵達元朝上都,與元世祖忽必烈會面,並受命出使羅馬教廷,傳遞忽必烈對教皇的邀請。而當他們返回歐洲時就帶著這項重要任務。馬曉林對此描述到:當他們第一次覲見忽必烈時,忽必烈已經聽聞耶穌是西方古代的聖賢,而且在耶穌的墓上有一盞千年不滅的油燈。因此,忽必烈命尼柯洛、馬菲奧在出使覲見教皇的同時取回聖墓燈油。

馬曉林感嘆道:尼柯洛和馬菲奧的第一次中國之行,是一次次的機緣巧合造就的。君士坦丁堡的政權更迭、金帳汗國的戰爭、不花刺的波斯使臣,一步一步將他們帶到了中國。

這一旅行不僅展現了當時東西方貿易和文化交流的盛況,也體現了元朝對西方世界的開放態度和友好交流意願。忽必烈對世界的好奇、廣闊的胸襟與非凡的氣度促使馬可·波羅的父親和叔父成為元朝皇帝的信史,仿佛冥冥之中將要成就一個東西文化交流史上流芳千古的傳奇。

父親和叔父輾轉回到威尼斯,馬可·波羅已經成長為17歲的少年。威尼斯濃郁的商業氣息讓街談巷議中的地理知識日新月異。然而,這些片段化的知識,不能滿足馬可·波羅這樣的聰慧少年。舊的東方地理知識體系令人困惑,卻無法被徹底打破。商人家族血液中的冒險精神,讓馬可·波羅企盼真正的旅行。

去往東方的絲綢之路

元青花飛鳳麒麟穿蓮菱花口折沿盤細部,故宮博物院藏。青花瓷是元代最負盛名的外銷瓷器,在13世紀的西方人眼中,青花瓷幾乎是當時元代中國的象徵。黑敀 攝

在少年熱血冒險漫畫《海賊王》的開頭,蒙奇·D·路飛在東海風車村首次掛上了草帽海盜團的團旗,為了尋找傳說中的One Piece(《海賊王》英譯名)而踏上未知的冒險旅途。而17歲的馬可·波羅一定也是「少年心事當拿雲,誰念幽寒坐嗚呃」的沖天豪情。不同的是,馬可·波羅一行在出發前,已經由擁有去往東方旅途之經驗的父親和叔父制定好了出發的路線。

他們選擇了與古絲綢之路大致重合的路線,也就是馬可父親一行1268-1269年從中國回來時所走的中亞、波斯之路。這條道路雖然都是沿著大陸的延伸半島、高原、低地、峽谷,但其中一大段為兩河流域的美索不達米亞平原。雖然以現代交通的便利度來衡量都不是輕鬆的旅程,但是總體而言,這條線路地理環境優良,交通條件好。

《馬可·波羅與元代中國:文本與禮俗》,作者:馬曉林,版本:中西書局,2018年9月。

馬曉林更是概括了去往東方的絲綢之路路線的三大好處。第一:在人類歷史上,這一直是絲綢之路的主幹線。前面說的第一條路線,由黑海、裏海北岸到中亞,一馬平川,都是草原和沙漠地貌,便於騎兵高效行軍,但是氣候寒冷,天然庇護所和城鎮少,攜帶貨物的商隊大受限制。而從中東到中亞的路線,氣候溫暖,穿過波斯,綠洲連綿,水源豐富,因此自古以來受商隊青睞。這裡有相對優越的自然環境,長途旅行最致命的水源問題能夠得到很好的補給。二來旅途雖然寂寞,但是商隊如織,多少能有個照應,安全性上進一步得到保障。

第二:由於蒙古打通了歐亞大陸的交通線,尼柯洛和馬菲奧是奉忽必烈的聖旨行事,手握御賜金牌,他們可能經過的所有地區,當地那些臣服於忽必烈統治的所有首領必須給予他們所需要的住宿、船隻、馬匹、人員,並護送他們離開當地前往下一個目的地,還要為他們提供旅途所需的任何其他物品,見金牌如見君,如朕親臨。更可喜的是,進入額爾齊斯河上游的窩闊台汗國地盤後,擁有運轉良好和設置密集的驛站。馬曉林總結到:《元朝秘史》一書的結尾,窩闊台作為最高統治者,突然開誠布公地評價自己在位期間的四功四過。在四功中,「立了驛站」「在無水處穿了水井」兩件,其實都是對交通建設的貢獻——建設驛站交通設施,保證水源供應。經過窩闊台時期,驛站系統在蒙古帝國的保護和維持之下,東起中國海,西至地中海,每二十五或三十里就有一座驛站,即使在荒涼的地方也是不超過三十五或四十五里就有一座驛站,整體構成了四通八達的交通網。為保證驛站正常運作,朝廷還專門設置「站赤」負責管理,設置「站戶」負責供應馬匹和糧食。

同樣是御賜金牌帶來了第三個好處:「波斯之王是忽必烈的親兄弟。」忽必烈的弟弟旭烈兀,在波斯建立了伊利汗國。忽必烈與旭烈兀兄弟情深。伊利的意思,是臣服、附屬。伊利汗國之名,就是表達臣服於大汗忽必烈之意。尼柯洛和馬菲奧戴著忽必烈的金牌,將會在波斯得到官方的照顧,通行無阻。

馬可·波羅一行選擇的重返東方的絲綢之路路線可謂當時出行能夠做到的最優選擇了,而且還有御賜金牌這種「VIP特別通行證」,沿途一應補給、安全、吃喝都能得到最優對待,這也是成就馬可·波羅偉大壯舉的前提條件。

此去艱險,馬可的冒險奇遇

《元世祖出獵圖》中侍從護衛下的忽必烈。

馬可·波羅在中國生活了17年,與元世祖忽必烈結下了深厚的友誼,在他的筆下,忽必烈這位蒙古皇帝是有史以來統治疆域最廣、臣民最多、最富有和最有權威的皇帝。同時馬可·波羅作為忽必烈的使臣或者說眼睛,代替忽必烈去觀察他廣闊無垠的疆域,並有義務向皇帝彙報他沿途的見聞,皇帝命令他收集的情報、知識和商業信息。馬曉林在書中講述了馬可·波羅讓人嘖嘖稱奇的際遇。

西域木刺夷國的暗殺組織是籠罩在忽必烈心頭驅之不散的憂患。木刺夷國立國於群山之中,城堡勾連宛如蛛網,易守難攻,堅若磐石。蒙古在西征時,軍隊常經過木刺夷所據的高山之下。木刺夷派出四百名刺客,企圖刺殺蒙哥。元憲宗蒙哥,是忽必烈的長兄。蒙哥的宮廷防範嚴密,挫敗了刺殺行動。元朝屢次進剿木刺夷均無功而返,最終蒙古大將旭烈兀動用了大型攻城器械、火器以及大量弓箭手圍攻,採取各個擊破策略,連續摧毀外圍堡壘才迫使木刺夷國主投降。

木刺夷國政教合一,教主即國主,被稱為「山中老人」。他有一套在歷史上都頗為罕見的獨特的刺客訓練方法。「山中老人」在山上的秘密之處建造一座花園,宛如天堂,其中有無盡的美酒、牛奶、蜂蜜和美人樂舞。他選出一些十二歲以上的少年,將其迷醉後,置於天堂花園中,令其縱情享樂。一天,少年突然又被迷醉,移出花園,醒後被告知,只要完成暗殺任務,就可以回到天堂花園。被洗腦的少年信以為真,於是刻苦訓練,捨命暗殺。

據說,用於迷醉刺客少年的煙草,就是大麻(阿拉伯語hashīsh)。於是這些刺客就被稱為阿西西(hashīshī),演變為西方讀音阿薩辛(assasin)。今天在西方,阿薩辛就成了刺客的代名詞。12-13世紀,阿薩辛刺客活躍於世界,從事暗殺活動。耶路撒冷國王、十字軍城市領主皆喪命於其手;1272年,英格蘭的愛德華王子(後來的愛德華一世)參與了第九次十字軍東征,在阿迦城遭遇行刺,也是這個暗殺組織所為。

《刺客信條》電影海報。

在 2007年的電子遊戲《刺客信條》中,主角是虛構人物阿泰爾(遊戲時間設定在1165-1257年)。故事主線是刺客大師阿泰爾與中東的聖殿騎士團的鬥爭。阿泰爾的基地是一座高山上的城堡,應該是以阿拉木特鷹巢城堡為原型創作的。而且在他做出標誌性的「信仰之躍」時會響起一聲鷹鳴。在蒙古軍來臨前夕,阿泰爾帶著種秘密的知識死於城堡的密室中。這對應的歷史事件,就是旭烈兀滅木刺夷。

這還不算完,我們領略了暗殺組織的匪夷所思,更讓人驚訝不已的是,在木刺夷國亦思馬因派中有很多學者,他們對人類的知識和技術發展有很大貢獻。在阿拉木特城堡中曾有一座圖書館,收藏了豐富的書籍,包括希臘、阿拉伯、波斯的古書,涵蓋天文、地理、歷史、文學,是一座知識寶庫。我們了解的很多奇幻經典中,關於圖書館的神秘與力量跟這個故事皆有共通之處。譬如《魔戒》中皮聘(Pippin)在那裡閱讀了關於剛鐸歷史的書籍,並被任命為圖書管理員的剛鐸圖書館、佛羅多(Frodo)在那裡閱讀了關於魔戒歷史的書籍,了解了魔戒的起源和它的力量的精靈種族的瑞文戴爾的圖書館;東方奇幻架空世界「九州」中的各大種族和各種勢力覬覦的龍淵閣圖書館。都是虛構世界中人們拚死守護並極其珍視的寶貴資源,是打打殺殺之外對知識尊重的集中體現。

1291年馬可·波羅一家在闊別故土十多年後,思鄉心切,思歸故土。忽必烈重金挽留不下,給予了馬可家族最後一項任務,護送一位十七歲少女闊闊真(Cocacin)出嫁伊利汗國。他們從泉州出發,與同樣要返程的波斯使團一起,馬可的船隊到達爪哇後休整三個月再次起航,駛入印度洋,在印度洋上,共經歷十八個月,才抵達波斯。船隊曾停靠多座大港,或許曾遭遇風浪、盜賊、疾疫或其他意外事件。1293年初,登陸波斯港口忽里模子時,使團原有的九十位正式成員,僅剩十八人。最終闊闊真安然無恙,馬可一行不辱使命。從17歲離開義大利威尼斯,馬可·波羅在24(若算上前後路程,不止17年,馬可41歲返鄉,共應為24年)年的時間裡,歷經艱險,完成了即使是現代人都難以完成的旅行壯舉,途中的奇遇和風景自然也是常人無法領略到的。

馬可·波羅接受大汗的旨意,作為信使啟程。

我們知道馬可·波羅一行之所以再次來到中國,是因為他們作為信史拿到了教皇給忽必烈的回信,所以他們這趟皇家差事的終點就是把教皇的回信交到忽必烈手上。當他們終於完成使名之後,他們就回歸了自己商人的身份,威尼斯商人走遍天下都不忘本,這才是威尼斯的生意能夠威震宇內的秘訣。馬可·波羅的父親和叔父雖然回歸了本行,少年馬可卻獲得了一個新的身份——皇家侍衛。

馬曉林詳細介紹:按照元朝的習慣,皇室貴族會將資金交予商人,令其出外做生意,從中獲取利益分成。這樣的商人叫做「斡脫」(ortaq),在突厥語和蒙古語中意為合伙人。元朝流行「質子」。成吉思汗創立皇家侍衛軍團,其中包括「禿魯花」,負責白天執勤,守護宮廷,有事則出征。禿魯花,主要由達官顯貴的兒子組成,實際上就是質子軍。成吉思汗的「禿魯花」質子軍,起初八十人,後來增加到一千人,再增到八千人。

不同於我們在烏爾善導演的電影《封神》中看見渾身散發荷爾蒙的只為儀仗和扮酷的銀樣蠟槍頭的「質子團」,這群人除了宿衛、習武,還要掌握許多技能。質子都是貴族青少年,身負學習任務。學習的科目很多,除基礎文化課之外,還有工匠技藝、藥材藥學、繪畫雕塑、地理志書、釀酒工藝、水銀製造、飲食烹飪等。

其中更有少數的佼佼者,會被選拔進入「國子學」,也就是國家設立的最高學府。進入國子學後,國家供應每人每天一斤面、一斤肉,晚飯後「解渴酒」四瓶,並為其配備一名書童,給其家庭每日一升糧食。由此可見,忽必烈對文化和知識給予極大的尊重,也可以看出這位元朝皇帝的廣闊胸襟。

皇家侍衛只是皇家商業合作人的一重考驗,經歷過歷練和忠誠測試之後,馬可·波羅就將開啟他在17年中國生活中新的旅程了。更多精彩的故事和更豐富多彩的旅途還在等著你沿著馬可·波羅的足跡一起去追尋。

我們讀人物傳記有兩座不可逾越的高峰,一座是史蒂芬·茨威格的《人類群星閃耀時》,另一座是羅曼·羅蘭的《巨人三傳》。但這兩者終究還是文學性大於史實。本書以紮實的史料為根基,從故紙堆中那些鮮為人知的故事出發,一步一步拼湊出一個完整的馬可·波羅,這位偉大的旅行家,中西文明碰撞中交流的傑出使者,更重要的是,他是一個有血有肉有慾望有頭腦又有趣的人。如果你沒看過《馬可·波羅行紀》,馬曉林教授這本小書將是你遇見馬可·波羅的第一個錨點。

卡爾維諾說:事實上,在老鼠般短淺兇狠的目光斜視下,在一些不起眼的人中間,已經蘊涵著燕子般的騰飛心理,瞄準透明的天空,準備一抖尾巴就衝上去,用翅膀尖劃出一道新世界的弧線。馬可·波羅就是用他的勇敢的冒險劃出新的世界弧線的人,正是無數他這樣的敢於冒險的人,讓本已分隔的世界重新聯繫在了一起。

本文內容系獨家原創。作者:格瓦拉;編輯:李夏恩 ;校對:薛京寧。未經新京報書面授權不得轉載,歡迎轉發至朋友圈。文末含《新京報·書評周刊》2023合訂本廣告。