發現130億年前有一個發光星系,或將能破解「宇宙再電離」難題!

天文學家在宇宙大爆炸後8億年的時候,發現了一個正在再電離其周圍氣體的發光星系。這項由倫敦大學學院博士生羅曼·邁耶領導的研究,在歐洲天文學會(EAS)的虛擬年會上公布,並將發表在《皇家天文學會月刊》上。研究130億年前形成的第一批星系,對於理解宇宙的起源至關重要。當前河外天文學的熱門話題之一是「宇宙再電離」,即星系間氣體被電離(原子被剝離電子)的過程。

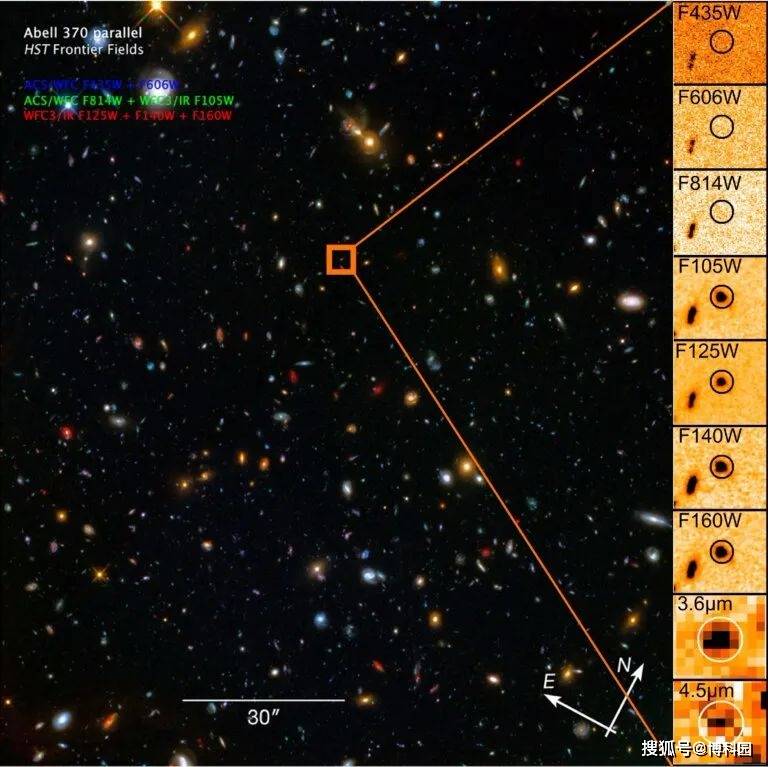

宇宙再電離類似於一起懸而未決案件:我們有明確的證據證明這件事,但是是誰幹的,怎麼做的,什麼時候做的呢?天文學家現在有強有力的證據表明,氫的再電離是在大約130億年前完成,也就是宇宙的頭10億年里,電離氣體的氣泡慢慢增長和重疊。然而,到目前為止,能夠產生這種電離氫泡的物體仍然是個謎:研究發現了一個發光星系,其中60%~100%的電離光子逃逸。

在任何一種情況下,第一批星系都與今天的星系有很大的不同:本星系是非常低效的泄漏者,只有不到2%~3%的電離光子逃離了宿主星系。這很可能是導致其局部氣泡電離的原因,這表明該「案件」正在更接近於破案,宇宙再電離的兩個主要原因通常是:

1、大量的微弱星系泄漏約10%的高能光子

2、發光星系的「寡頭」結構,每個星系都有更大比例(>50%)的光子逃逸出來

為了了解哪些星系支配著宇宙的再電離,天文學家必須測量星系在再電離時代的所謂逃逸比例。探測到被激發的氫原子發出的光(所謂的萊曼-阿爾法線)可以用來推斷逃逸光子的比例。一方面,這樣的探測也是罕見的,因為再電離時代的星系被中性氣體包圍,這些中性氣體吸收了標誌性的氫排放。另一方面,如果探測到這個氫信號,它就代表著一個巨大電離氣泡的「確鑿證據」。

也就是說我們發現了一個正在再電離其周圍的星系,氣泡的大小和星系的光度決定了它是單獨製造這個電離氣泡,還是需要看不見的「幫凶」?在宇宙大爆炸8億年後發現了一個發光星系,這支持了由明亮泄漏者組成的「寡頭」會發射大部分電離光子的情景。這是天文學家第一次可以指出一個物體是造成電離氣泡的原因,而不需要來自看不見星系的貢獻。

未來利用即將到來的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡,進行的更多觀測將使天文學家能夠進一步研究宇宙再電離這一懸而未決的問題。

博科園|研究/來自:歐洲天文學會

參考期刊《皇家天文學會月刊》

博科園|科學、科技、科研、科普

關注【博科園】看更多大美宇宙科學