《連平州志》卷之四:清代連平學宮的鄉飲酒禮

鄉飲酒禮是起源於三千年前的周朝而歷代流行的宴飲風俗,是鄉學興盛、敬老尊賢的一種禮儀教化的表現,開始是為了向國家推薦賢者,唐時用於旌表孝悌,明朝朱元璋時則是為了提升民眾的道德水平。由本地鄉大夫或望族作主人而發起設宴,後演變為地方官設宴招待賢能之士以示教化,其形式從西周一直延續到清末。舊時的鄉飲酒禮類似於現在的領導人與全國各界人士代表在首都舉行的新春茶話會。

《連平州志》第四卷的末尾附有連平州在雍正年間的鄉飲酒禮,其實這和連平學宮的先賢先儒、學宮祭禮、祭品一樣,並非連平特色,都只是肉食者在全國各地的統一安排。本文將近四千字,但古文不多所以整理起來略感輕鬆,相信看起來也沒那麼費勁,歡迎關注照牛排的微信公眾號(iZhaoNiuPai)——

義學在城北,牟公祠右,原義學地基橫一十八弓。雍正三年(1725年),州守胡功成倡捐,紳士仝建。後一進三間為文昌閣,供奉帝君。中一進大廳,兩扇架為講堂。門樓一進三間,兩邊尚存餘地,留建學舍,有記。

大典如恭祝萬壽、元旦、冬至、開讀、迎春、救日、䕶月、霜降。

謹照定例遵行,案冊昭悉。惟鄉飲間一舉行,故備䤸其儀式焉。

【鄉飲酒禮】

《大清會典》,凡鄉飲酒儀注,京省及直省、府、州、縣,每歲正月十五日,十月初一日,於儒學行鄉飲酒禮。前一日,執事者於儒學之講堂依圖陳設坐次,司正率執事習禮。至日黎明,執事者宰牲具饌,主席及僚屬、司正先詣學,遣人速賓僎以下。

《連平州志》卷之四:連平學宮鄉飲酒禮

比至,執事者先報曰:賓至。主席率僚屬出迎於庠門之外,以入,主居東,賓居西。三揖三讓,而後升堂,東西相向立。贊:兩拜。賓坐。

執事又報曰:僎至。主席又率僚屬出迎,揖讓升堂拜坐如前儀。

2013年重陽節,都江堰文廟舉行鄉飲酒禮,主人與賓三揖三讓

賓、僎、介至,既就位,執事者唱:司正揚觶。執事者引司正,由西堦升詣堂中,北向立。執事者唱:賓僎以下皆立,唱揖。司正揖,賓僎以下皆揖。執事者以觶酌酒授司正,司正舉酒曰:恭惟朝廷率由舊章,敦崇禮教,舉行鄉飲,非為飲食。凡我長幼,各相勸勉,為臣盡忠,為子盡孝。長幼有序,兄友弟恭。內睦宗族,外和鄉里。無或廢墜,以忝所生。

讀畢,執事者唱:司正飲酒。(飲)畢,以觶授執事。執事者唱揖,司正揖,賓僎以下皆揖。司正復位,賓僎以下皆坐。唱:讀律令。執事者舉律令,案於堂之中,引禮引讀律令者詣案前,北向立。唱:賓𠊨以下皆立,行揖禮如前。讀畢,復位。執事者唱:供饌案。執事者舉饌案,至賓前,次𠊨,次介,次主。三賓以下,各以次舉訖。

2016年端午節,孟子故里山東鄒城恢復鄉飲酒禮,著漢服供饌案

執事者唱:獻賓。(主)起席北面立,執事者斟酒,以授主。主受爵,詣賓前,置於席,稍退。贊:兩拜,賓答拜訖。執事者又斟酒以受主,主受爵,詣𠊨前,置於席,交拜如前,儀畢主退復位。

主人獻賓(照牛排註:古人是一人一案,席地而坐,此圖象是明朝服飾)

執事者唱:賓酬酒。賓起僎從,執事者斟酒授賓。賓受酒,詣主前,置於席,稍退。贊:兩拜。賓𠊨主交拜訖,各就位坐。執事者分左右立,介三賓眾賓以下,以次斟酒於席。訖,執事者唱:飲酒。或三行,或五行。供湯。又唱:斟酒,飲酒,供饌。

三品畢,執事者唱:徹饌。候徹饌案訖,唱:賓𠊨以下皆行禮。僎主僚屬居東,賓介三賓眾賓居西。贊:兩拜。訖,唱:送賓。以(次)下堂,分東西行,仍三揖,出庠而退。

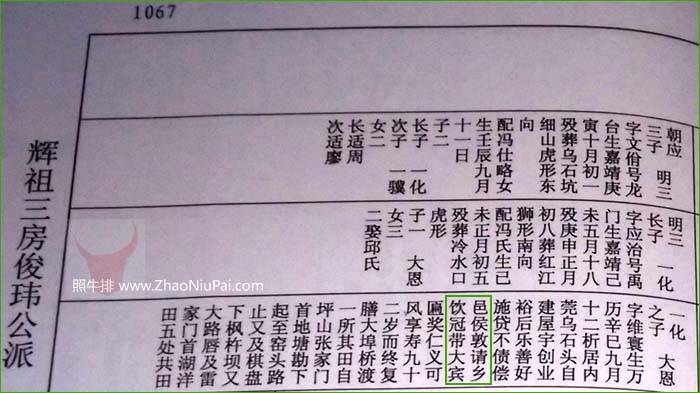

連平上坪復淵公九世孫謝大恩(字維寰,1581-1673年),因樂善好施,邑侯敦請鄉飲冠帶大賓

凡鄉飲酒禮,序長幼、諭賢良、別奸頑。其坐席間,高年有德者居上,高年淳篤者並之,以次序齒而列。其有違條犯法者,不許干於良善之席,違者罪以違制。敢有喧譁失禮者,揚觶以禮責之。

主府知府、州知州、縣知縣,如無正官,佐二官代位於東南,大賓以致仕官為之位於西北,僎賓擇鄉里年高有德之人位於東北,介賓以次長位於西南,三賓以賓之次者為之位於賓、主、介、僎之後。除賓僎外,眾賓序齒列坐,其僚屬則序齒。司正以教職為之,主揚觶以罰,贊禮者以老成生員為之。

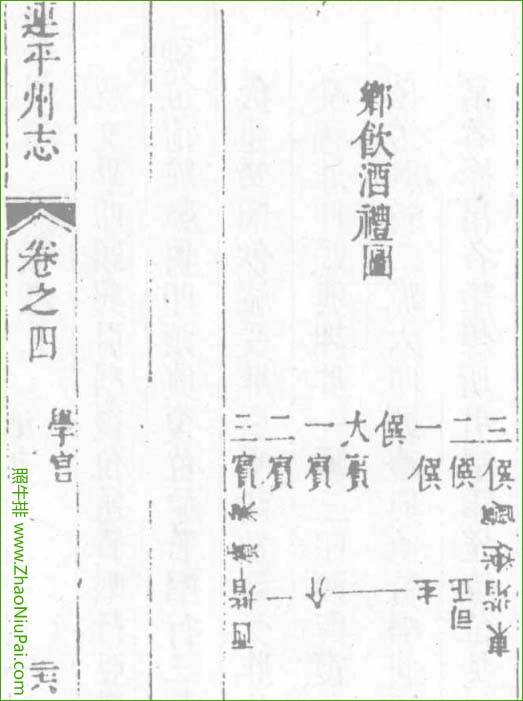

鄉飲酒禮圖

以下是照牛排在百度百科摘錄的【各個時期的鄉飲酒禮】:

周代:周朝諸侯之國的鄉大夫是主管政教、禁令等事的地方官員,他們每三年對本鄉人士的德行、才能進行一次考察,把德才兼備之人推薦給國君任用。人選確定之後,臨行前鄉大夫設宴餞行,並請本鄉中德高望重之人陪飲。

漢代:漢朝的鄉飲酒宴,與郡縣學校祀先聖、先師之禮同時進行。照牛排 www.ZhaoNiuPai.com

隋代:隋朝的鄉飲酒宴分成兩級,朝廷在國子監舉辦,郡縣則在當地學校行禮。

唐代:唐朝盛行開科取士,考生在州縣試畢,當地官員即以鄉飲酒招待。武則天長安二年(公元702年)又設武舉,也以鄉飲酒禮送武舉考生前往兵部。

宋代:宋朝的鄉飲酒禮在貢士之月舉行。北宋時,國子監和地方州學的學生自上而下分為三等,即上捨生、內捨生、外捨生。各州需按規定每年或每三年向國子監「貢士」一次,即推選一名上捨生,二名內捨生入太學。屆時,由地方行政長官做東,宴請被推薦的捨生和當地群老。

明代:明、清兩朝的鄉飲酒禮帶有明顯的教化內容。明代的鄉飲酒宴在每年的孟春正月和孟冬十月舉行,中央及地方各司學官率士大夫之老者行於學校;民間則以里社為單位,於春、秋社祭時舉行。宴飲前先「讀律令」,「執事舉律令案於堂之中,讀律令詣案前北向立讀,有過之人俱赴正席立聽。」此外還宣讀刑部頒布的其他有關文件,並致訓誡辭。明洪武二十二年(1389年),《大明會典》又規定里社鄉飲酒宴成員分三等入席。凡年高有德,無公私過失者為上等;凡因戶役差稅遲誤或曾犯公杖在官者為次等;凡曾犯奸詐偽、盜竊、蠢政害民者為下等。由此,明代的鄉飲酒禮已把宗法活動和基層政Q建設糅合為一體,明顯具有對人民加強控制和統治的目的。

清代:沿用明制。望春望日及孟冬朔日於學宮行鄉飲酒之禮,由學校教官擔任司正,行禮致辭。乾隆時對鄉飲酒禮作過統一規定,刪削了一些繁文縟節,命鄉飲酒禮不得曠久。

注釋:饌【zhuàn,食物】,僎【zūn,通「遵」、「𠊨」。贊禮,即典禮時輔佐主人導行儀節的人】,觶【zhì,古代酒器,青銅製,形似尊而小,或有蓋。盛行於中國商代晚期和西周初期。揚觶即舉起酒器】,堦【同「階」】,唱揖【作揖,用連平客家話來說就是唱野】。

【鄉飲大賓】按明清制度,鄉飲禮儀,以府、州、縣長官必須親到為「主」,學官為「司正」(主持人),「賓」分三種:選有德行的退休回籍官員一人為「大賓」,本籍年高德紹的長者一人為「僎賓」,本籍年較高有德行的數人為「介賓」;再其次多人為「眾賓」。「大賓」最尊,「僎」、「介」次之,統稱「耆賓」( 按《儀禮·鄉飲禮》註:賢者為賓,「耆賓」為六十歲以上德高望重的老人)。

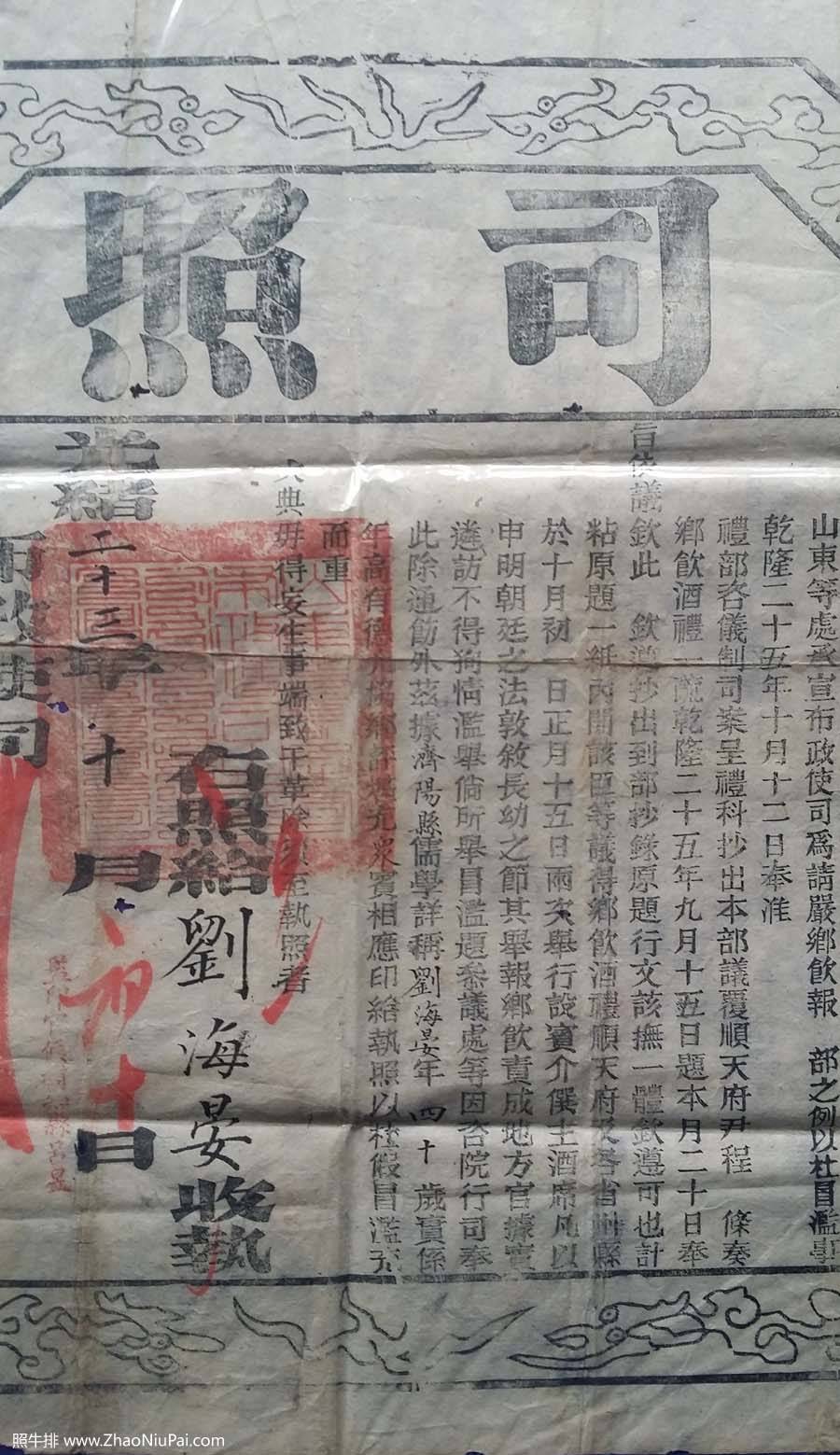

光緒二十三年(1897年)山東布政使司為濟陽縣40歲劉海宴充任眾賓所頒發的「司照」,照牒尺寸43*36cm

鄉飲賓的選定有嚴格的程序,每歲各省州縣儒學官員遴訪一些年高德勛之鄉紳,經過三代政審考核批准後,拜為「大賓」、「介賓」或「眾賓」。所舉賓介先由在籍儒學正堂頒發資格執照,選定後要詳報總督、巡撫批准,最後還要把被舉薦人的姓名和籍貫等名冊報送禮部備案,註冊後方稱「鄉飲耆賓」。確任「鄉飲耆賓」的程序需經縣、州、省府三級舉薦,並將其姓氏、籍貫、事跡上報朝廷。由朝廷發給頂戴、官服,核准乘坐轎子的品級,鄉飲耆賓享有參加由地方官吏主持的「鄉飲酒禮」的禮遇。

「耆賓」的社會地位高於讀書出身的舉人(舉人不入仕者沒有頂戴官服,入仕者或許可做知縣銜的官員),這個榮譽職銜相當於知州知府,是花錢也買不到的。若以後發現其中有失德、過錯,即申報罷黜名譽,還要追究舉薦官員失察的責任。

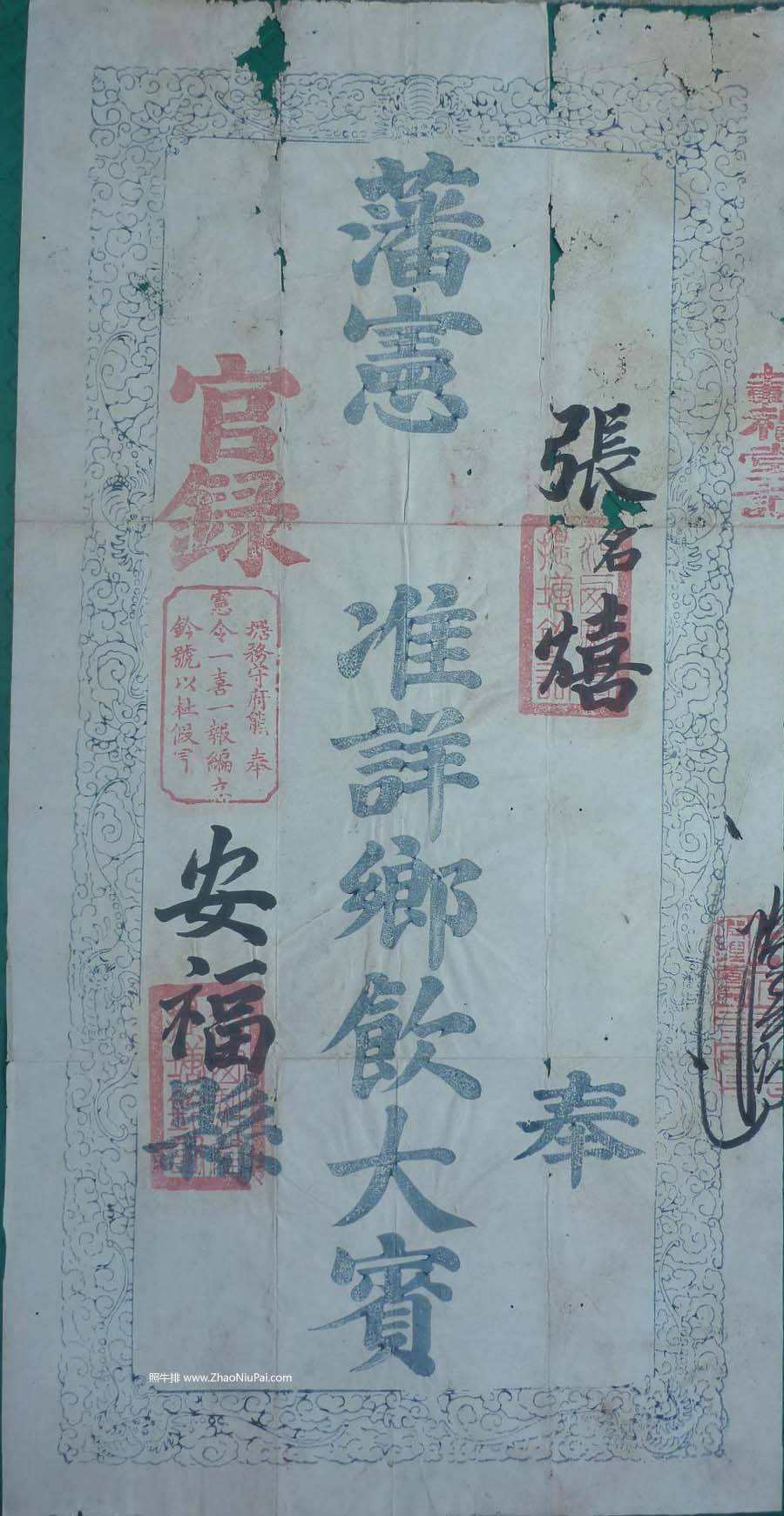

清代報喜官錄,皇帝欽命授予江西安福縣張熺為「鄉飲大賓」,尺寸62.5*31.8cm

上圖有兩方印章:江西駐省提塘鈐識,塘務守府熊奉憲令一喜一報編立鈐號以杜假冒。提塘是官名,與提督不同。清代各省督、撫選派本省武進士及候補守備等,送請兵部充補,駐於京城,三年一代,稱堤塘官,掌投遞本省與京師各官署往來文書。清代於重要省份設提督,統轄全省水陸各軍,為武職之最高官。但提督之官不僅施之于軍事,明代有提督東廠、清代有提督學政。

軍隊占領下的連平學宮(孔廟)正殿,攝於1904至1920年

參考資料:新華字典,百度百科-鄉飲酒禮

《連平州志》,牟應受、韓師愈、盧廷俊、何深、顏希聖,明清;

《欽定古今圖書集成.經濟彙編·禮儀典·鄉飲酒禮部》,清陳夢雷、蔣廷錫;

《明洪武朝鄉飲酒禮考察》,社科院歷史研究所研究員 楊艷秋;

《連平上坪謝氏族譜》1993年,《鄉飲酒禮中的詩樂》光明日報-何洋;

河南南陽皇糧國稅博物館; 孔夫子舊書網; Confucius temple in Lenpin

往期回顧(戳下方標題):

《連平州志》雍正八年(1730年)版下載;

雍正《連平州志·序》:揭秘連平起源之迷;

《重修連平州志》凡例:秀才、舉人、貢士、進士的區別;

《重修連平州志》舊志敘:牟爺是如何在連平白手起家的;

《連平州志》卷之一:星野(星宿和分野);

《連平州志》卷之一:輿圖(290年前的連平地圖);

《連平州志》卷之一:連平八景圖(老八景);

連平新八景,哪個旅遊景點最好玩?

《連平州志》卷之一:建置1、2、3、4、5;

《連平州志》卷之二:疆域、山川、連平風俗;

《連平州志》卷之三:連平城池、連平公署;

《連平州志》卷之四:連平學宮先賢先儒、祭禮祭品、冒籍、鄉飲酒禮;