關鍵詞:唐代,吐谷渾,慕容智,墓葬

摘要:2019年9~12月,甘肅省文物考古研究所等對甘肅天祝藏族自治縣岔山村浩門組山頂上的1座墓葬進行了搶救性發掘。此墓保存完整,出土了數量較多的陶、漆木、金屬、石器、革製品、絲織品及殉牲、糧食作物等。根據墓誌可知,墓主系吐谷渾王族成員喜王慕容智,葬於唐天授二年(691 年)。墓葬建造精美且未被盜擾,出土遺物豐富,反映了唐代早期武威地區吐谷渾王族成員墓葬的特徵,極大豐富了吐谷渾墓葬考古資料,也為研究和復原唐代高等級墓葬及其葬制葬俗等提供了重要借鑑。

2019年9月27日,甘肅省天祝藏族自治縣自然資源局在祁連山區進行土地整備時發現1座墓葬。經國家文物局批准,甘肅省文物考古研究所在武威市等相關單位的配合下對該墓葬進行了搶救性發掘。

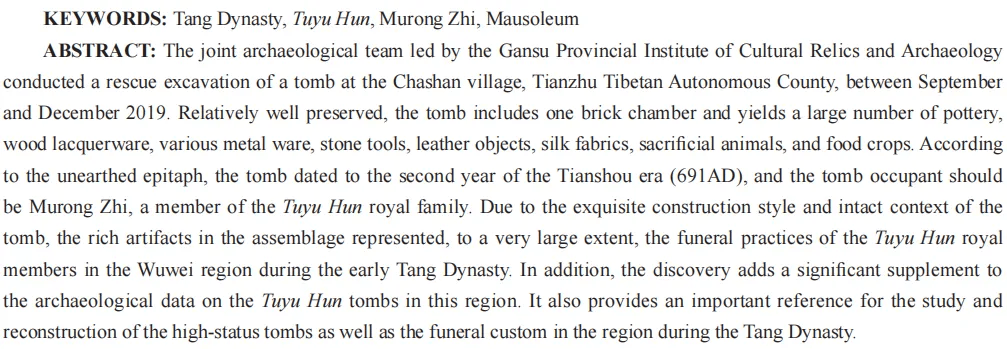

該墓位於天祝縣祁連鎮岔山村浩門組所在的山頂之上,東距武威市約35千米,GPS坐標為N37°40′51.7″,E102°22′54.3″,H2672米(圖一)。墓葬地處祁連山北麓,為頂部較為平緩的山地和縱谷結合地貌(圖二)。經發掘,該墓為武周時期吐谷渾喜王慕容智墓,現將發掘情況簡報如下。

一、墓葬形制與結構

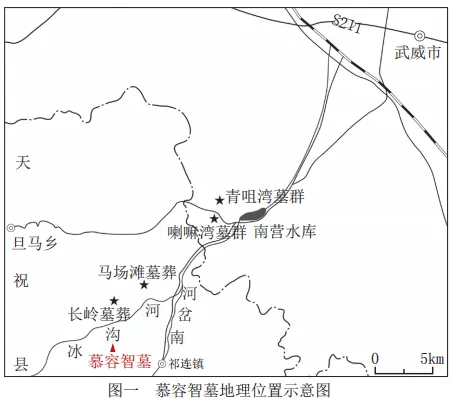

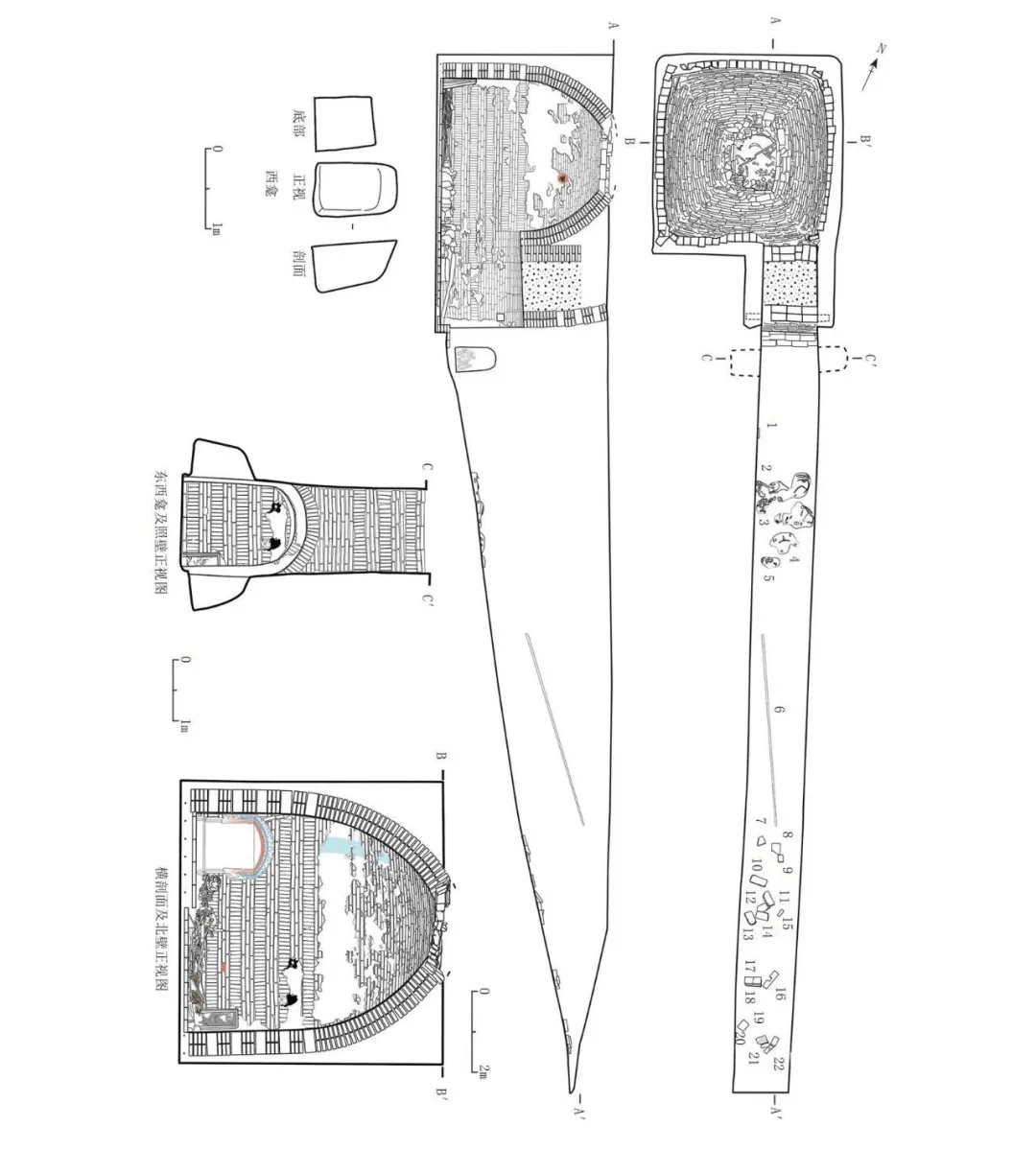

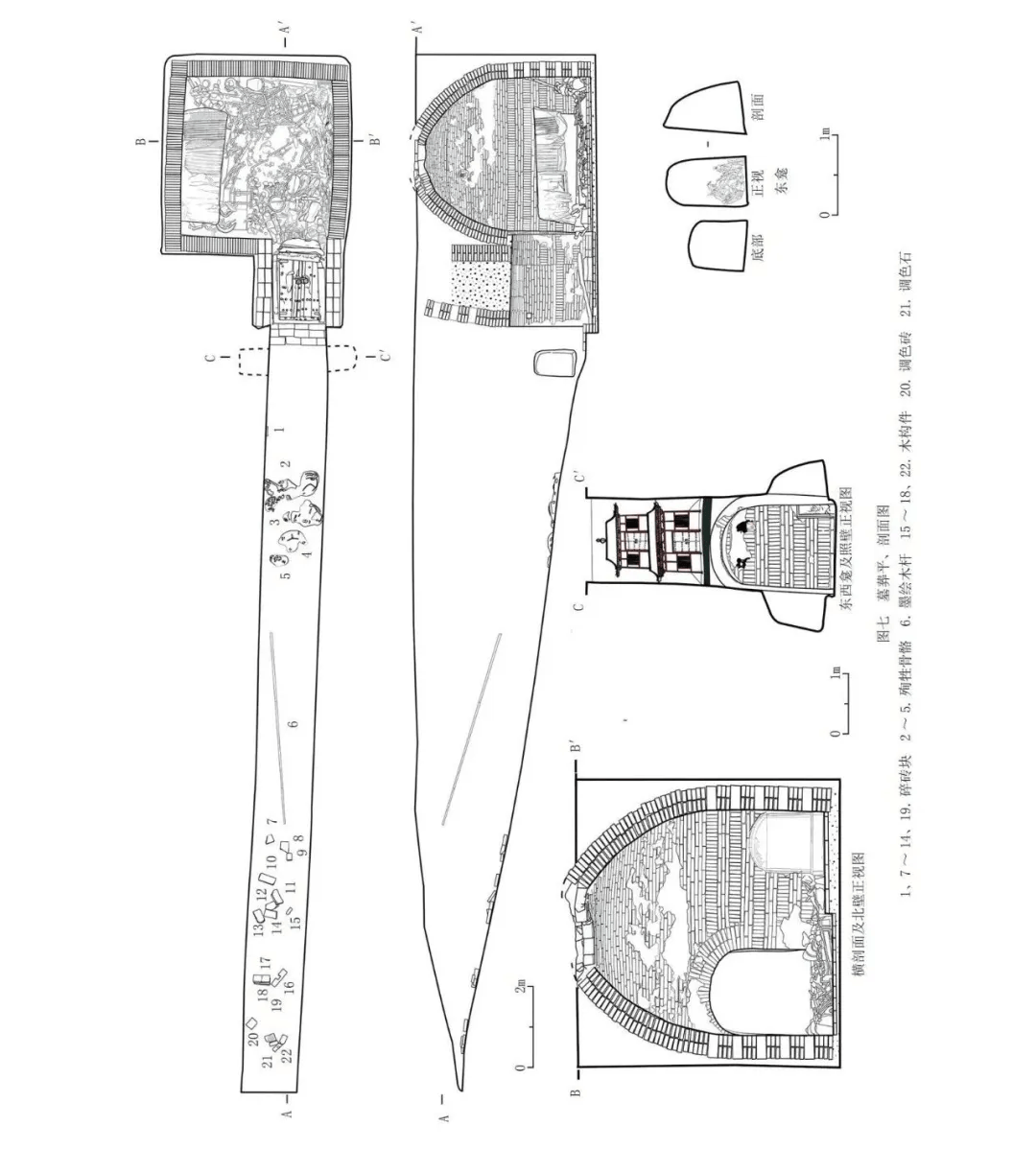

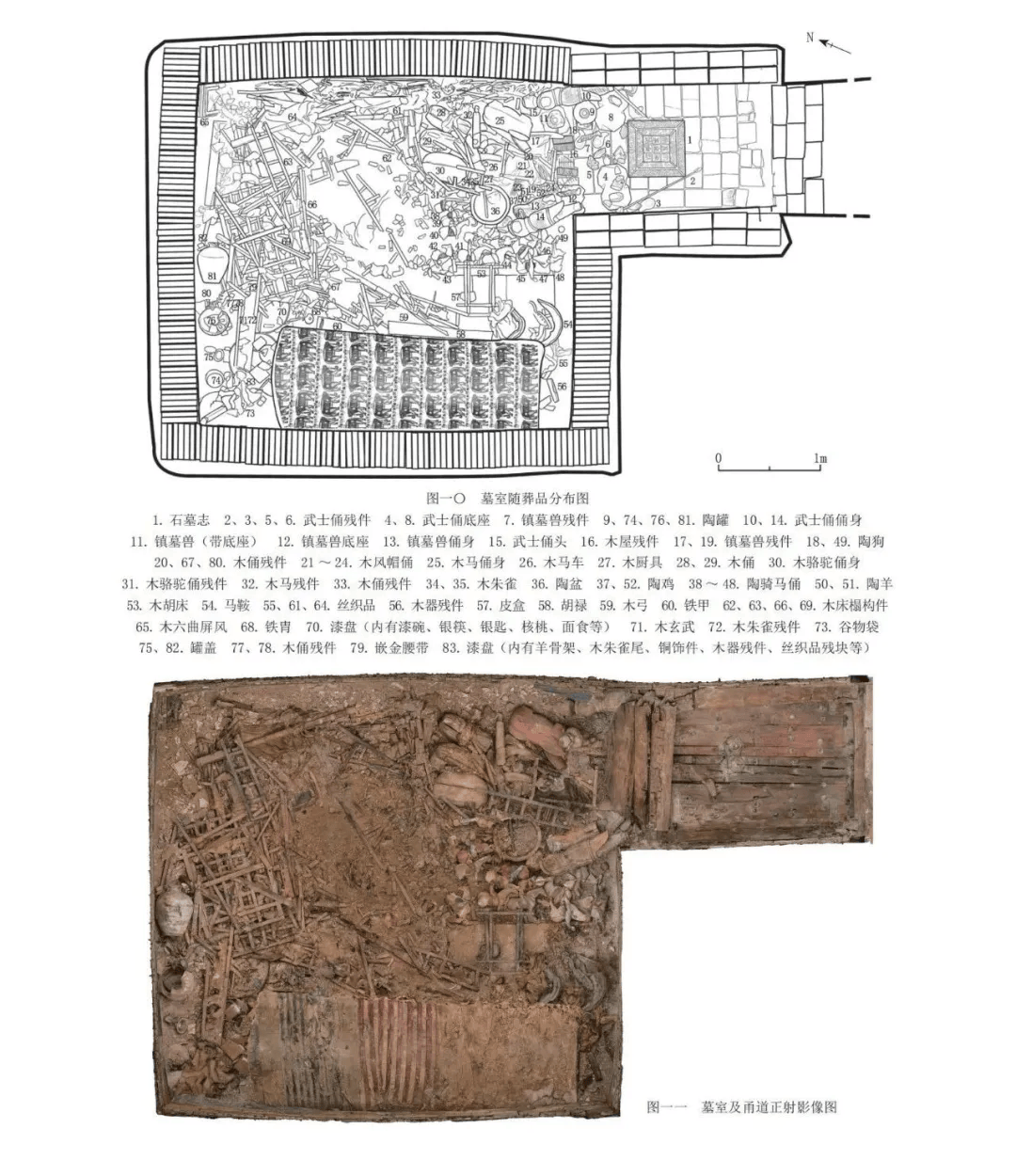

墓葬為長斜坡墓道的單室磚室墓,由墓道、壁龕、封門牆、墓門、甬道和墓室組成,平面呈近刀形,方向170°。墓葬是先挖帶長斜坡墓道的刀形豎穴土壙,再在土壙內砌築磚室,形成單室磚室墓(圖三、七)。

(一)墓道、壁龕

墓道 位於墓室南部,南端略低,北端略高,高差0.8米。開口平面呈長方形,通長 17.5、南端開口處寬1.25、北端寬1.55米。兩側壁面豎直,墓門前1.5~2米段,由底向上高2米處塗抹一層草拌泥,表面光滑。底面呈斜坡狀,南端開口段較陡,坡度約15°,中間至墓門處較平緩,坡度約10°。墓門前坡底距現存地表深3.8米。墓道內填紅膠泥與砂礫混合土,較為疏鬆,土中包含有碎磚塊、木塊等。墓道中段填土在距開口0.6~1.3米處發現一踩踏面,踩踏面呈南高北低的斜坡狀,其上南北向放置一根長4.6米的墨繪木桿(疑為旌旗杆)。墓道底部中部和南部散見有木構件、墨繪殘磚、調色磚(紅色)和調色石(黑色),北端(墓門前)見有殉牲,因遭破壞,具體情況多已不明,現僅殘留有未經擾動的少量馬腿骨、肋骨及脊椎骨,骨骼保存較好,周圍殘留有黑色皮革殘片。從擾動後回收的骨骼判斷,計有整馬2匹,另散見有羊骨。

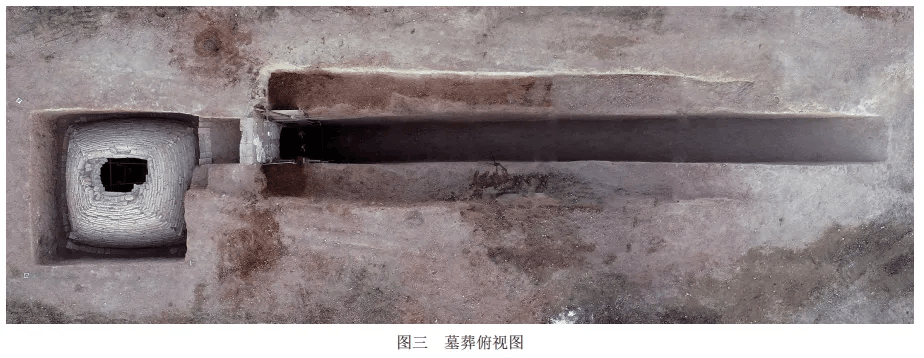

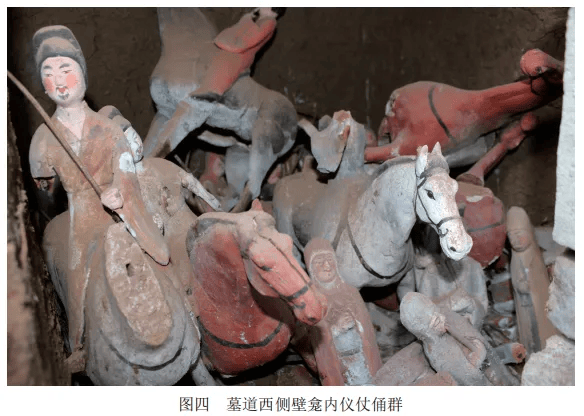

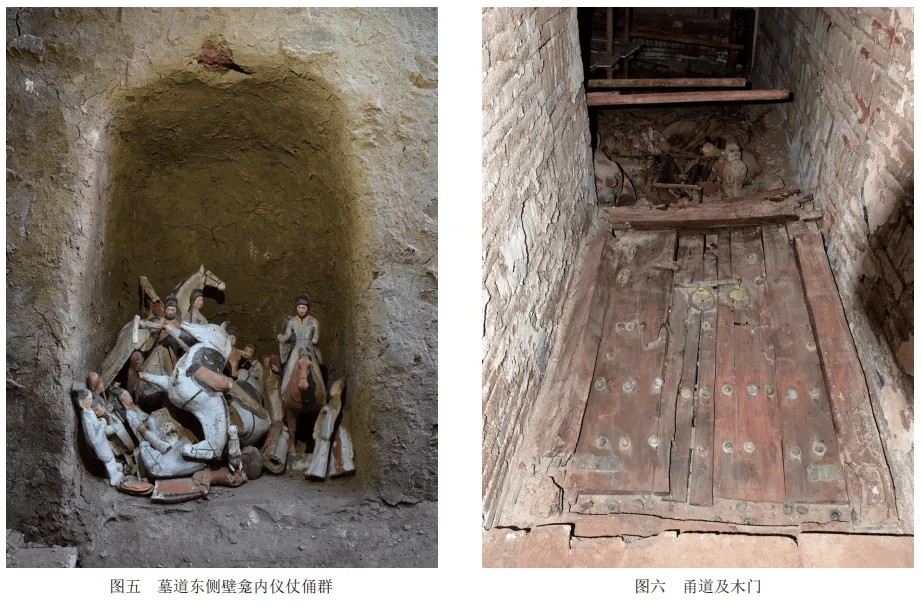

壁龕位於墓道底部墓門前,東、西兩側各一。拱形頂,龕外均使用青磚封堵,共13層,砌築方法為三平一丁一組,其上用磚錯縫平砌9層。封龕牆均高1.12、寬約0.7米。東、西壁龕內壁及底皆塗抹一層0.3~0.5厘米厚的草拌泥。其中西龕門寬0.62、進深0.55、高0.96米。龕內隨葬彩繪陶儀仗俑和木俑,共計43件組(圖四);東龕門寬0.6、進深0.53、高0.9米,龕內隨葬彩繪陶俑,共計27件組(圖五)。

(二)封門牆、甬道、照牆

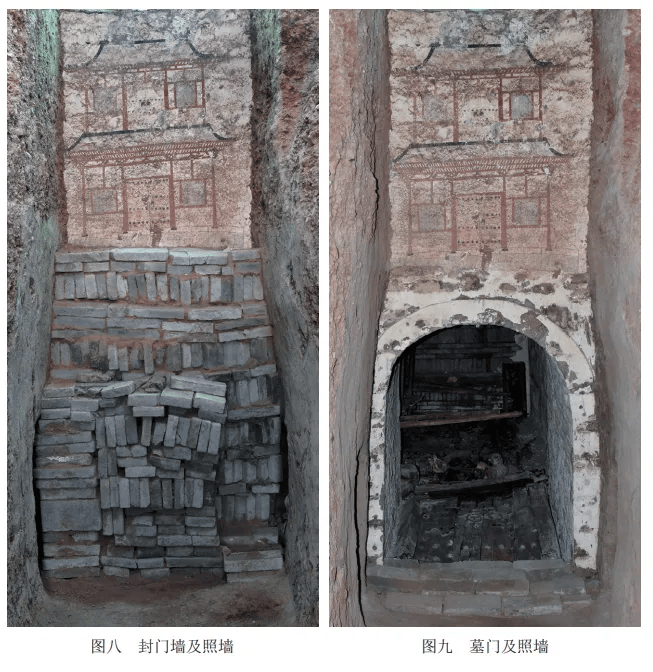

封門牆位於墓道與甬道之間。底部用碎磚及泥塊墊底,上砌築封門牆,共4道。第一、二道牆由墓道東、西壁龕前封龕牆及中間的磚牆組成,東西總寬1.4、進深約0.7、高1.12 米,其中中間磚牆前、後由兩道磚牆砌築而成,寬、進深均為0.7米,前後兩道牆砌築方式相同,均為15層磚。砌築方法為:底部用青磚 縱、橫相間平鋪4層,後三平一丁砌築兩組,再上用青磚縱向平鋪兩層,最上橫鋪一層。第三道封門牆緊貼甬道口,寬1.4~1.5、進深0.34~0.36、高2米,共用磚砌築18層。砌築方法為:最底用磚橫向錯縫平砌3層,後側立砌築一層,即三平一丁一組,其上一平一丁砌築四組,再上與底部相同,為三平一丁一組,最上錯縫平砌兩層。第四組砌築方法與第三組相同,唯里側(北端)已進入券門內,地勢較低,底部較第三組多出平砌的兩層磚後與第三組牆底部平齊,頂部進入券門內,較第三道牆少兩層磚,亦共計18層磚。由底向上第11、12層之間靠東、西券門壁處各有一向券門內伸出的方木桿,木桿長34厘米,向內伸出約20厘米,從其位置看應與券門口處的木門有關,應具有拉固木門柱的作用(圖八)。

封門磚牆裡側、券門口內約20厘米處安設有木門,由門柱、門軸、門檻、門楣、門額及雙扇門扉組成,門扉四邊各用一條形銅片包飾,正中邊沿處各鑲嵌一鎏金銅銜環泡釘,上安一鎏金銅鎖。扉面上對稱釘有排列整齊、大小相同的鎏金銅泡釘5排10列,共計50個。因木門柱底部部分腐朽,門整體由南向北坍塌,平鋪於甬道內(圖六)。

甬道 位於墓道北側,為拱形券頂結構。土壙寬2.28、進深2.1、底距地表3.8米。磚結構平面呈長方形,甬道內南端寬1.26、北端寬1.3、進深2.1、高1.9米,於1.53米處起券。其砌築方法為:東、西兩壁用並排青磚縱向緊貼壙壁錯縫平砌10層,其上橫向立砌磚一層,再上用並排青磚縱向錯縫平砌11層後,再縱向起雙層券頂。甬道底部墊一層厚約5厘米的沙土,上 用青磚錯縫橫鋪一層。

照牆 系在墓門劵頂以上用條磚疊砌而成。自券頂最高處自下而上依次為:八層錯縫橫砌平磚、 一層順砌立磚、三平一丁砌築兩組、兩層錯縫平砌橫磚砌至與地表基本平齊。照牆表面先抹有一層厚 0.3~0.7厘米的草拌泥,再於其上塗白灰一層,以白灰層為底,繪有彩繪壁畫(圖八、九)。

(三)墓室、葬具

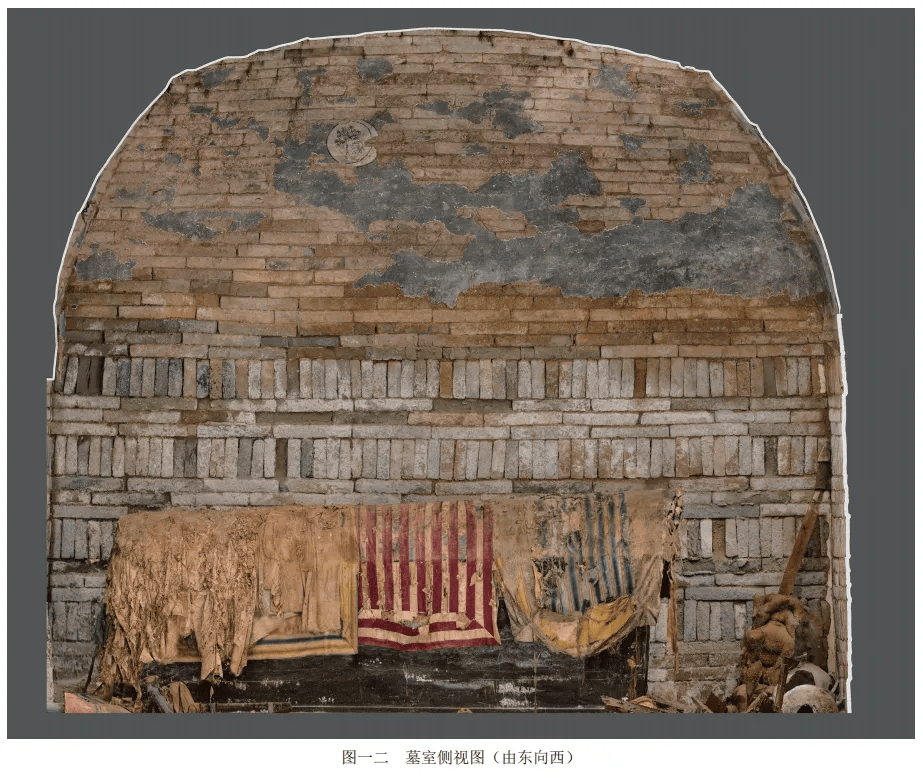

墓室 土壙呈近方形, 東壁較甬道微向東寬出0.1米左右,磚室結構寬4.1、長 4.2、深3.9米。土壙內用青磚砌築墓室,平面呈方形, 頂部遭破壞,從殘存情況判斷,應為四角攢尖式穹窿頂 (圖一〇~一二;封二,1)。砌築方法為:四面磚牆底部緊貼土壙底壁錯縫平鋪四層,後橫向立砌一層, 形成四平一丁一組,其上三平一丁砌築四組,再上開始錯縫平砌內收,共35層。磚室內長3.6、寬3.4、殘高3.7米。墓室底用磚縱向錯縫平鋪一層。西側設棺床,寬1.5、高0.13 米。棺床上用磚錯縫橫向平鋪一層,鋪底磚上均鋪有一層白灰,厚0.5~1厘米,白灰層上再鋪一層草蓆,草蓆多已朽,從殘片看,厚僅為0.2厘米左右。草蓆上鋪有一層絲織品,其上靠西側南北向順置一木棺。

葬具 為木棺,保存較好,頭北尾南,由弧形棺頂蓋、箱式棺和棺座組成,其中弧形棺頂蓋置於箱式棺上, 由7塊長木條板使用榫卯結構拼接而成。箱式棺平面呈梯形,由左右側板、前後檔板、底板和蓋板組成。其中箱式棺長2.43、頭端寬0.87、高0.76、尾端寬0.74、高0.7米。棺座為平面呈「目」字形的框架結構,上置箱式棺。棺頂蓋與箱式棺使用鐵釘加固, 頭、中、尾邊沿各一顆,共用釘6顆。棺木總長 2.55、頭端寬0.94、總高1.19、尾寬0.76、總高 1.05米。棺木已整體提取至實驗室進行清理。

相關資料正在整理中,將另文報告。

二、壁畫

共兩處, 一處位於甬道口上端的照牆上,從甬道頂開始,直至墓葬開口處,另一處壁畫位於甬道及墓室中。

照牆上壁畫寬1.25、高1.65米。壁畫以白灰為底,上用紅、黑線條勾繪出雙層門樓結構, 似與其下甬道口的木門形成了三層門樓結構。

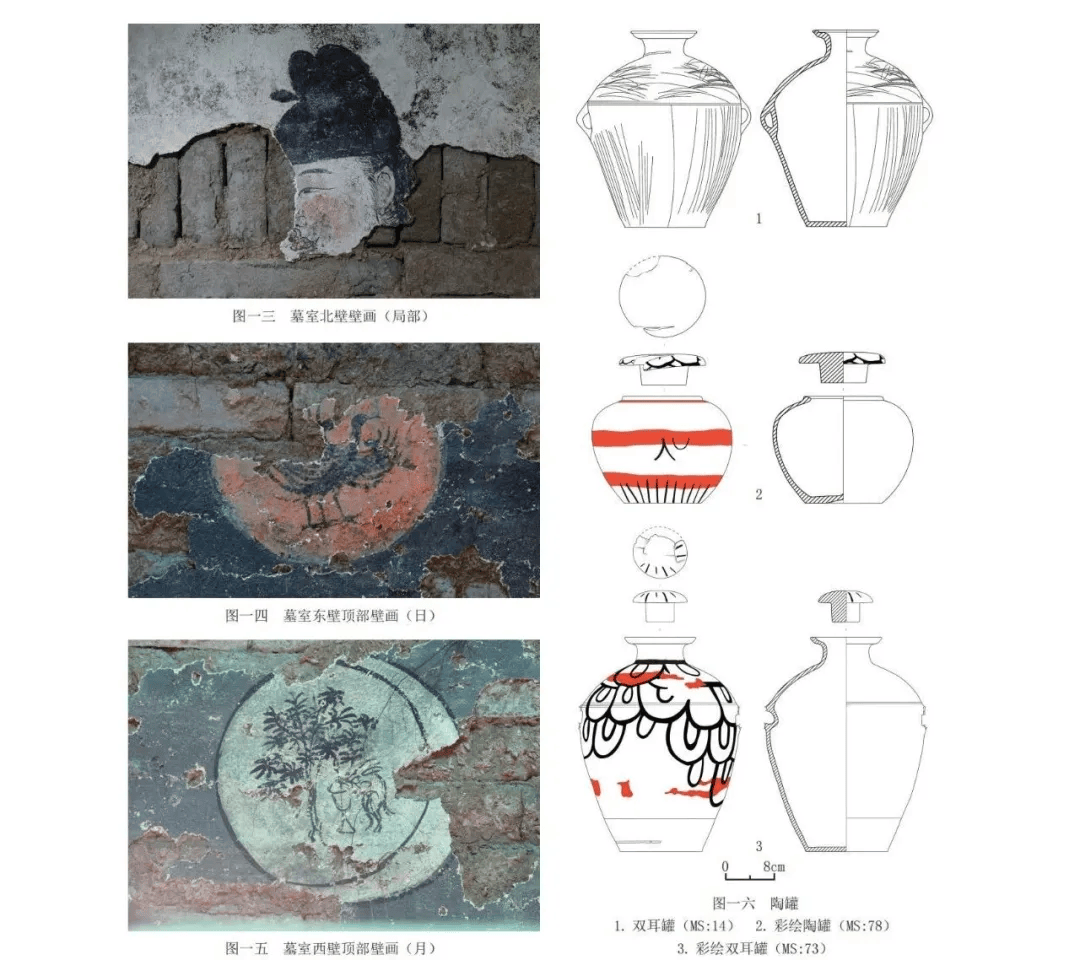

甬道及墓室內壁畫從現存狀況可判斷出,墓室內壁均滿繪壁畫,現多數已經脫落,從殘存部分看,磚室內壁壁畫內容共分上下兩部分:甬道東西兩壁及墓室內由底至高1.86米處以白灰為底,用墨線勾繪男女人物畫像,並在人物的臉部、嘴部、髮式及手部等施紅、 黃等彩,因壁畫剝落,具體內容已不詳(圖一三)。墓室頂部以白灰為底,上塗一層青灰色顏料,再於其上繪天象圖。具體為:墓室東壁近正中塗圓形紅色區,在其內墨繪一三足烏,從位置及形象判斷,該紅色圓形區域代表太陽(圖一四);在其對面的西壁上,亦見有一圓形白色區,內墨繪一桂樹,樹下墨繪一正在搗藥的玉兔,從出現的位置及形象判斷,其應代表月亮(圖一五);由墓室西北角起直至東南角有一條帶狀白色區域,應表示銀河;在 墓室四面穹頂上散見有直徑為3~5厘米的紅色點狀物,應代表星辰。

三、隨葬器物

墓葬內隨葬品較為豐富,包括陶器、漆木 器、金屬器、石製品、革製品及絲織品等。

(一)陶器

種類有罐、盆等生活用器及數量較多的彩 繪陶俑群。

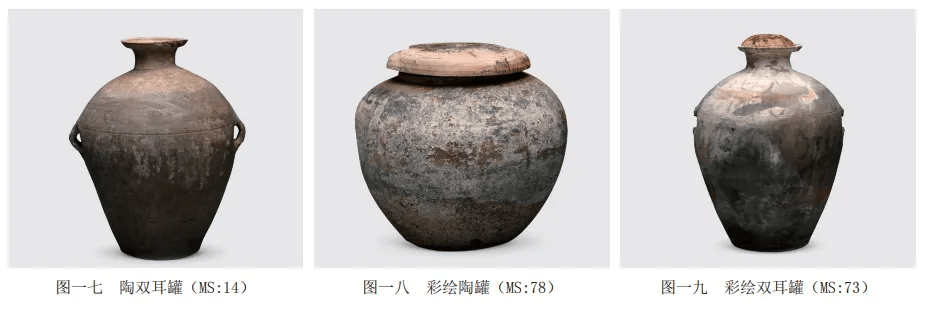

1.生活用器 主要有彩繪陶罐、雙耳罐、 陶盆等。以輪制為主,多為泥質灰陶,個別為紅陶。部分陶罐配有木質器蓋。

雙耳罐 標本MS:14,盤口,微卷沿,束頸,溜肩,鼓腹,下腹斜收成小平底。腹部飾兩道凹弦紋,腹正中對稱附橋形耳,器物表面有雜亂的刮劃痕跡。口徑9.3、最大腹徑 22.4、底徑11.3、高29.5厘米(圖一六,1;圖 一七)。

彩繪陶罐 標本MS:78,由罐、蓋兩部分組成。罐為方圓唇,鼓腹,平底。表面覆一層白色陶衣,再於其上施加彩繪,大部分均已脫落。在頸部、腹部正中和下腹部各裝飾有一圈紅色紋飾帶,腹部正中隱約可見有垂鱗紋裝飾,腹部下方至底部相間繪有黑色豎紋。內口徑9.3、外口徑11.6、腹徑20、底徑10.9、高16.8厘米。器蓋為木質,圓形,寬平沿,子口內收,蓋面平整。以白彩為底,再於表面施加彩繪,彩繪脫落嚴重,所繪圖案模糊不清。蓋面直徑13.6、內直徑6.4、高5厘米(圖一六,2;圖一八)。

彩繪雙耳罐標本MS:73,由罐、蓋兩部分組成。罐身為侈口,圓唇,束頸,溜肩,鼓腹,下腹斜收,小平底。口部略有殘缺。腹部正中對稱附粘一對器耳,器耳殘缺。肩腹交匯處飾兩道凸弦紋,腹部下方飾一道凸弦紋。通體施白色陶衣,肩部至腹部以黑彩勾繪出垂鱗紋,肩及下腹部各飾一圈紅色紋飾帶。彩繪脫落嚴重,大部分已露出灰色胎體。口徑7.8、腹徑28.8、底徑15.7、高39.1厘米。器蓋為木質,圓形,寬平沿,子口內收,蓋面平整。以白彩為底,再於表面施加彩繪,大部均已脫落,所繪圖案模糊不清。蓋面直徑10.2、內直徑5.2、高6.2厘米(圖一六,3;圖一九)。

2.陶俑主要有人物俑和動物俑兩類,人物俑有文官俑、武官俑、男侍俑、女侍俑、騎馬俑;動物俑主要為家畜,有羊、狗、雞。以泥質紅陶為主。陶俑多為合模製作而成,內部中空。騎馬俑馬身上的人物和馬匹系單獨製作而成,後拼合粘接在一起,組成完整的造型。現將保存較好的陶俑介紹如下:

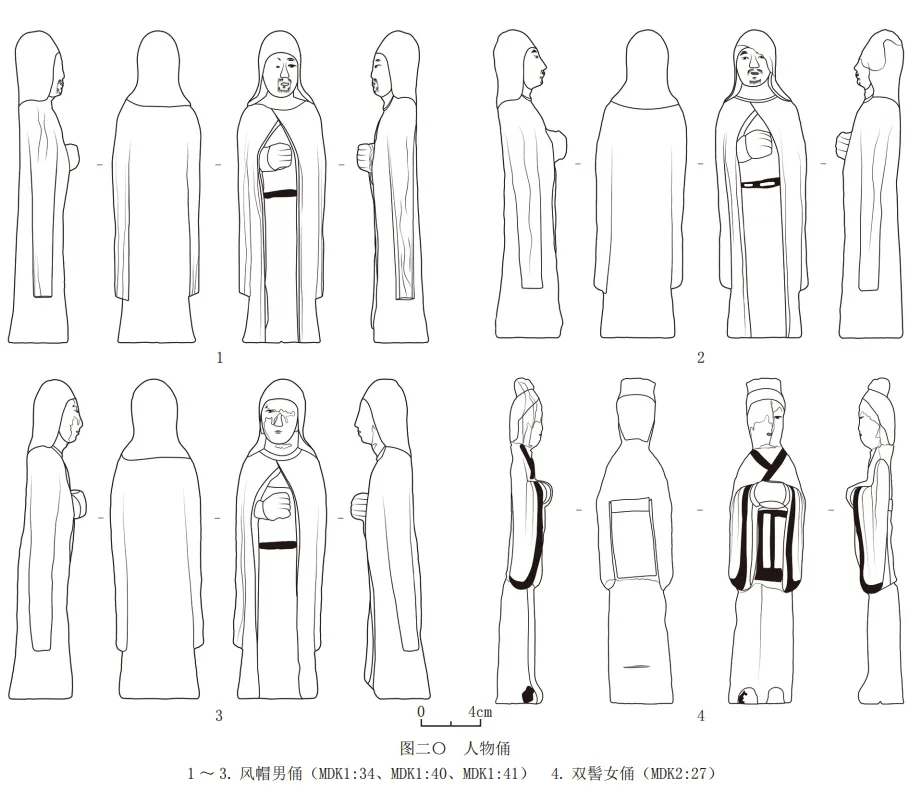

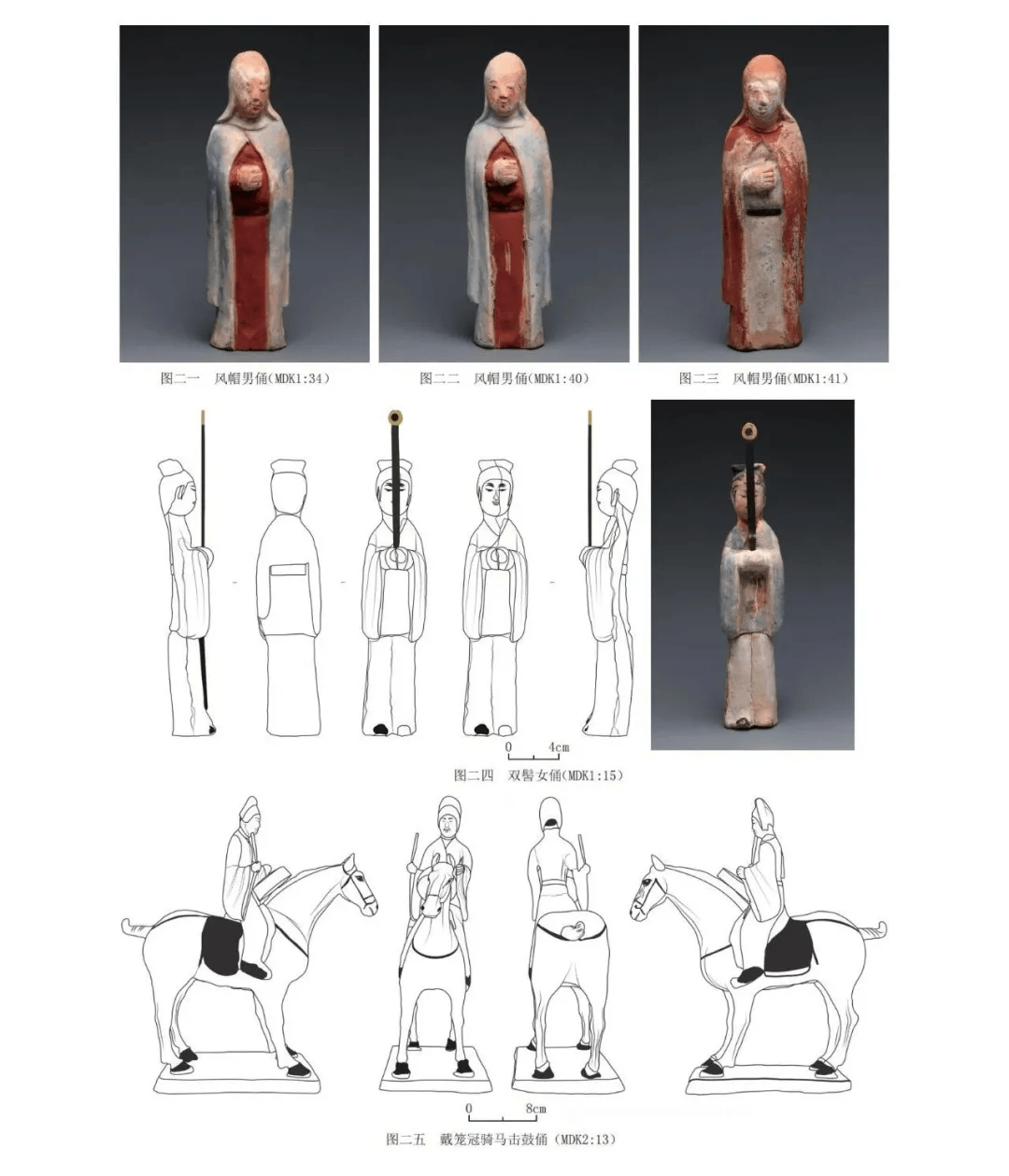

風帽男俑造型、大小基本相同。呈站立狀,身材魁梧。頭戴披肩風帽,臉龐豐滿,面頰處施以橘紅彩。五官輪廓清晰,彎眉細 目,寬鼻小口,雙唇緊閉,八字鬍下撇。外披交領窄袖大衣,袖長及膝;內著窄袖長袍,腰系寬頻。雙手拱於胸前,交抱處留有小孔,原當持物。標本MDK1:34,頭戴藍色披肩風帽,外披藍色交領窄袖大衣,內襯硃紅色長袍,腰系黑色寬頻。彩繪基本完整。通高23.3厘米(圖二〇,1;圖二一)。標本MDK1:40,頭戴藍色披肩風帽,外披藍色交領窄袖大衣,內襯硃紅色長袍,腰系黑色寬頻。彩繪基本完整。通高23厘米(圖二〇, 2;圖二二)。標本MDK1:41,頭戴硃紅色披肩風帽,外披朱紅色交領窄袖大衣,內襯藍色長袍,腰系黑色寬帶。面部彩繪剝落,依稀可見五官輪廓,大衣和長袍處部分彩繪脫落,露出白色陶衣。通高22.9厘米(圖二〇,3;圖二三)。

雙髻女俑形制、大小基本一致。呈站立狀,身軀瘦削,亭亭玉立。頭束黑色雙髮髻,面部較為豐滿,面頰處塗橘紅彩。以黑色顏料繪出眉眼,五官清晰可辨,彎眉細目,小鼻小口,朱唇微啟。上半身著交領闊袖衫,袖長及腰;下半身著束腰露足長裙。雙手交置胸前,中間有一小孔,原當持物。兩腿分立,足尖從長裙中露出,塗黑。標本MDK2:27,上半身著藍色交領闊袖衫,內襯黃色衣物;下半身著白色束腰露足長裙。面部殘缺嚴重,僅見左眼和唇部,彩繪基本完整,手中持物已失。通高24.7厘米(圖二〇,4)。標本MDK1:15。上半身著藍色交領闊袖杉,內襯黃色衣物;下半身著白色束腰露足長裙。右側髮髻稍有殘缺,彩繪完整。雙手握木質儀刀,刀身通體施黑彩,刀首為圓餅形,通體施黃彩,中心塗黑,表示環形。因陶俑和木儀刀分開製作,儀刀尺寸與陶俑手中所預留的小孔並不相配,僅刀鞘尖部分可以插入孔內。女俑通高24.5厘米(圖二四)。

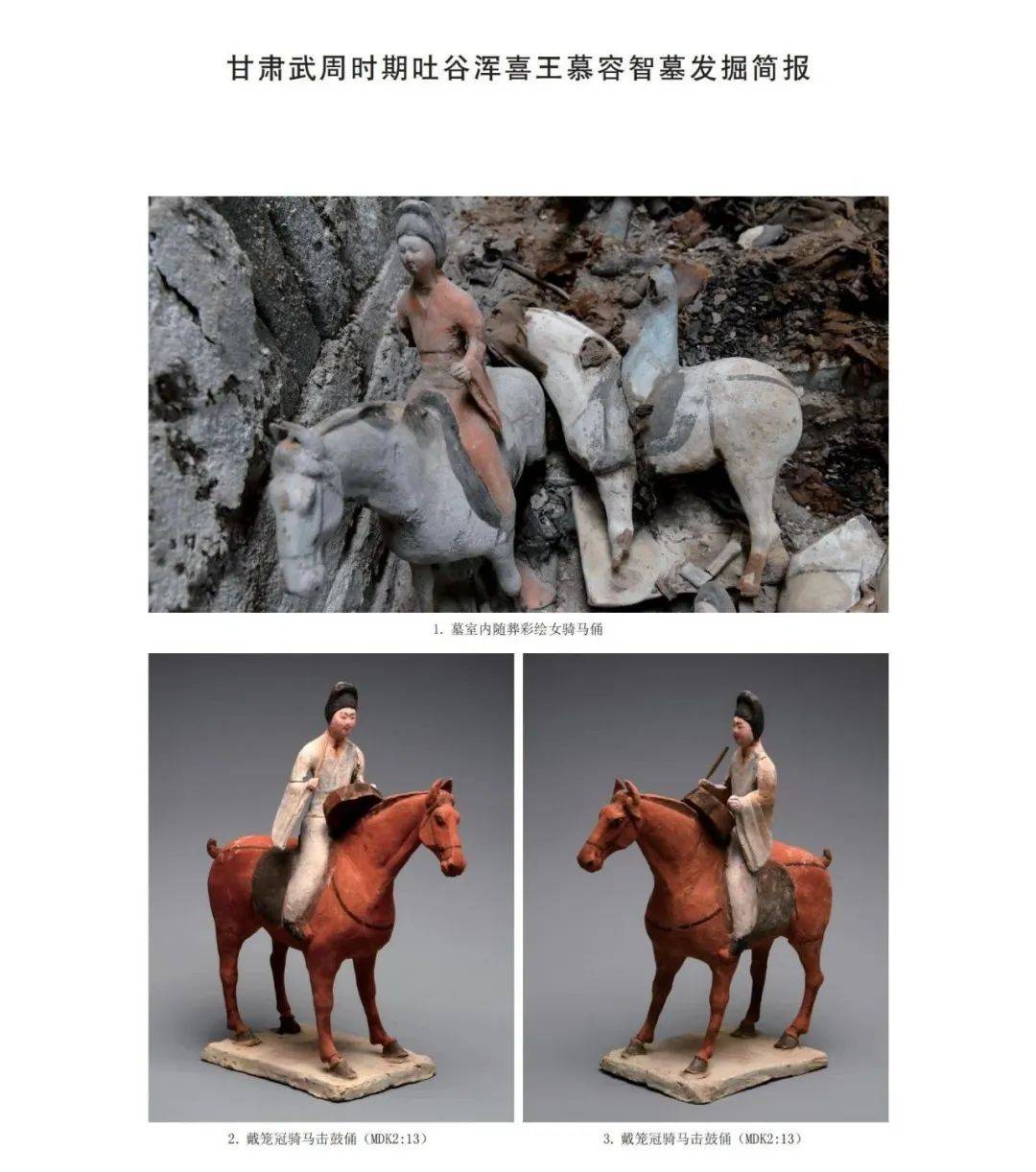

戴籠冠騎馬擊鼓俑 標本MDK2:13,通體以白彩為底,再於表面施加彩繪。頭戴黑色籠冠,臉龐豐滿,面頰處塗橘紅彩。五官輪廓清晰,彎眉細目,寬鼻小口,八字鬍下撇。身穿白色闊袖長袍,腳蹬高靿靴,騎坐於馬背之。左右手皆向前平伸,懷抱一木質圓鼓,右手中有小孔,持木質鼓錘。棗紅色馬昂首直立於長方形托板之上。頭向右方微傾,眼眶高凸,圜眼圓睜,小葉形雙耳直立,鼻孔圓張,嘴巴寬扁,前伸緊閉。頸部粗壯寬闊,鬃毛經過修剪,短齊平整,塗棕紅彩。腹部微鼓,四 肢細短,四蹄塗黑,寬大厚重。臀肌飽滿,尾巴右弧彎曲,末端打結,半懸於空中。鞍、韉處施以黑彩,並以黑色顏料繪出眼睛、鼻孔、絡頭、鑣、攀胸、鞍韉等。通高39.5、長36.4、踏板長21.3、寬13.8、厚1.8厘米;木鼓直徑5.95、厚2.7厘米(圖二五;封二,2、3)。

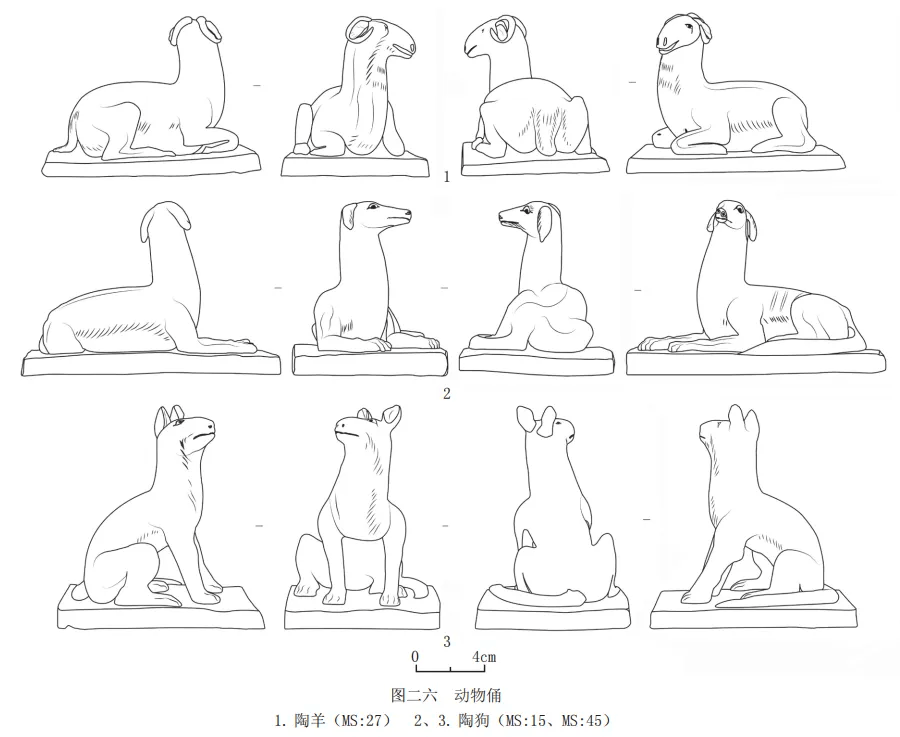

陶羊 標本MS:27,昂首,彎角,兩眼圓睜,雙耳下垂。四肢彎曲跪臥在長方形平托板之上,體態較肥。通體施白色陶衣,吻部略塗紅彩。以黑色顏料描繪出眼睛、嘴巴、鼻孔以及耳部內側、頸部至腹部兩側的毛髮。通高9.3、座長12.7、寬8.6、厚0.8~1厘米(圖二六,1;圖二七)。

陶狗 標本MS:15,昂首,長嘴,雙眼圓睜,雙耳下垂。前肢向前,後肢彎曲,臥於長方形平托板之上,體態細長,腹部肋骨突出。

通體施白色陶衣,吻部略塗紅彩,以黑色顏料描繪出眼睛、嘴巴、鼻孔以及耳部內側、頸部至腹部兩側的毛髮。通高10.1、座長15、寬9、厚0.8~1.2厘米(圖二六,2;圖二八)。標本 MS:45,昂首,雙耳直立,前肢直撐,後肢彎曲,蹲坐於長方形平托板之上,長尾向左彎曲盤在身旁。通體施白色陶衣,外塗棗紅色彩,以黑色顏料描繪出眼睛、嘴巴、鼻孔以及耳部內側、頸部至腹部兩側的毛髮。通高13.2、座長12、寬9、厚1~1.2厘米(圖二六,3;圖二九)。

(二)漆木器

木器有彩繪鎮墓獸、武士俑、彩繪立俑、侍女俑及帶帷帳的床榻、門、胡床、馬鞍、朱雀、玄武、羽人、鳳鳥等,部分髹漆,見有漆盤、漆碗等。

1.木俑主要有武士俑、鎮墓獸、男侍 俑、女侍俑等。以木頭雕刻而成,表面施有彩繪。可分為小型木俑和大型木俑兩種,小型木俑由一整塊木頭圓雕而成,大型木俑則是將各部位分別雕刻,最終組合粘接而成。

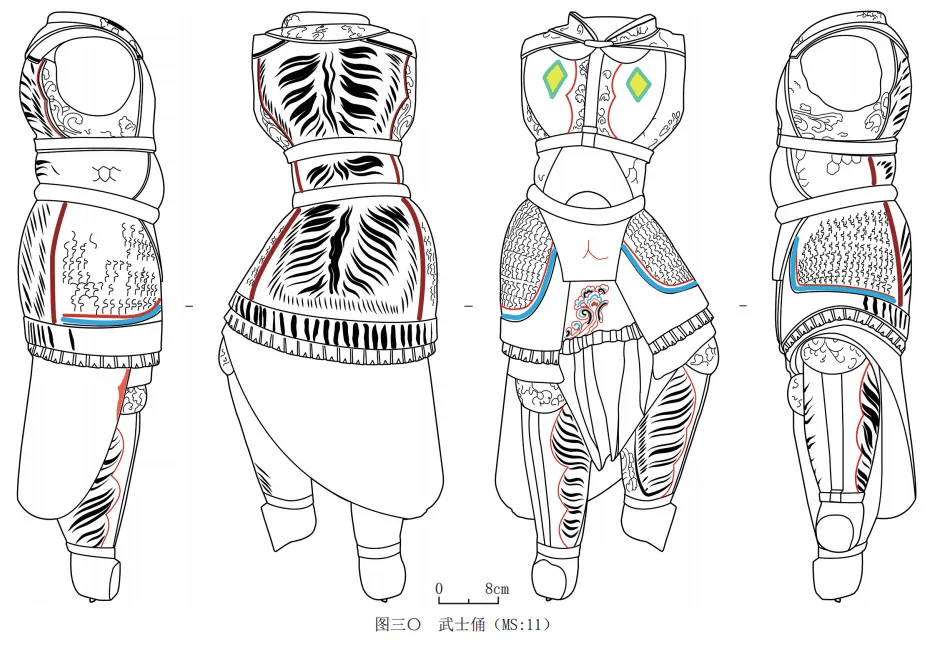

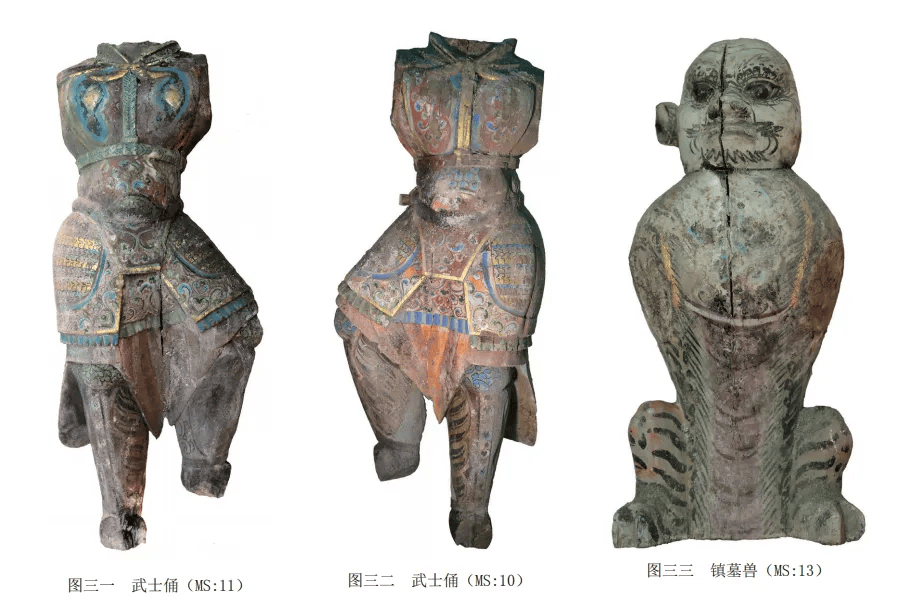

武士俑 2件。均木質。身軀、胳膊、底座等部位分開雕制,後拼合粘接而成,再整體在其表面上一層灰,後髹漆彩繪。標本MS:11,尚未完全修復,俑身通體彩繪,保存較為完整。呈站立狀,身軀略向右扭。胸前挺,腹微鼓,雙肩後聳,右腿直立,左腿屈膝上抬。身著軟袍,外套明光鎧,領部正中著一固項,其下束一甲帶,自胸部正中向下垂至腹部,後呈橫向分束到背後,將胸甲分為左右兩部分,上面各有一菱形胸護。固項、胸護貼金,甲帶及胸護周邊施藍彩,甲帶上再繪有黑色花紋。腹部微鼓,腹上部繪纏枝卷草紋,腹下部繪有一半圓形護臍圓護。背部直挺,自背部至臀部皆 穿虎皮,以黑黃彩繪出虎皮紋。腰部系一周粗繩,塗黑彩。腰下系膝裙鶻尾護住大腿。膝裙邊緣貼金,內部描繪有纏枝卷草紋,雙腿股骨外側繪出兩片橢圓形區域,以貼金和藍彩相間的條紋為地,其上再以黑色顏料描繪有鎧甲紋。膝裙邊緣下方雕刻出軟質鶻尾,並施以藍灰、綠灰相間的彩繪,以突顯立體。膝裙下襯飄垂的軟質長袍,軟袍前短後長,後部自左膝斜向右脛處,袍角下垂。襠部有三角形軟袍垂下,其上可見層疊褶皺,施橘紅彩。小腿縛有吊腿,兩側以黑黃彩繪有虎皮紋。高76.5厘米(圖三〇、三一)。標本MS:10,形制與MS:11基本相同。站姿為左腿直立,右腿屈膝上抬。胸甲處繪纏枝卷草紋,固項及甲帶皆貼金。通高76厘米(圖三二)。

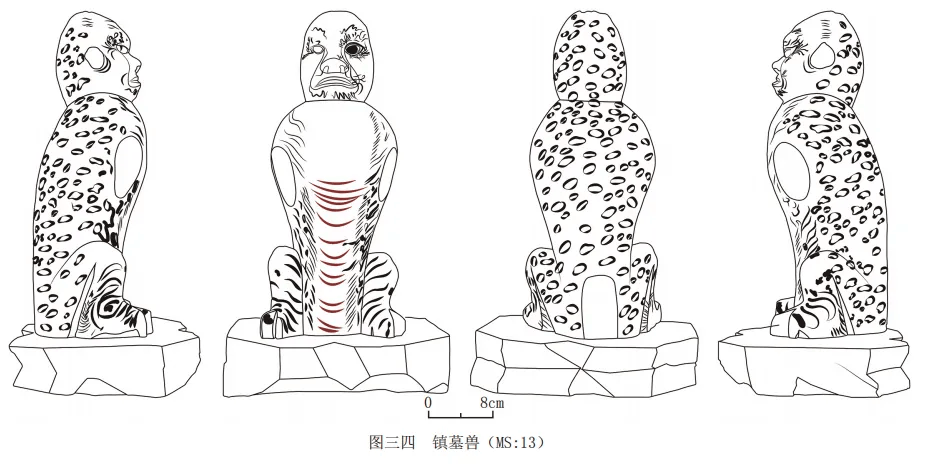

鎮墓獸 2件,均木質。頭、身軀、四肢、底座等部位分開雕制,後拼合粘接而成,再整體髹漆彩繪。標本MS:13,尚未完全修復,通體彩繪,保存較為完整。人面獸身,呈蹲踞狀。圜眼圓睜,睫毛外翻,鼻翼寬大,鼻孔圓張,鼻毛外露,闊嘴厚唇,雙唇緊閉,下頜內含。嘴唇一周長滿絡腮鬍,面目猙獰。上身直 挺,胸部肌肉發達,邊緣一周貼金,內部裝飾有纏枝卷草紋。腹部緊收,內側以赭色為地,黑色顏料描繪出虎皮紋;外側以黃色為地,黑色顏料描繪出虎皮紋。後肢粗壯,屈蹲,描繪有黃黑相間的虎皮紋。後足呈蹄狀,和臀部一起蹲坐於雲團狀的底座之上。背部呈弧形,描繪有橘黃、黑色相間的豹皮紋。鎮墓獸高39.6、底座高6~6.7、長27.5、寬23.2厘米(圖三三、三四)。

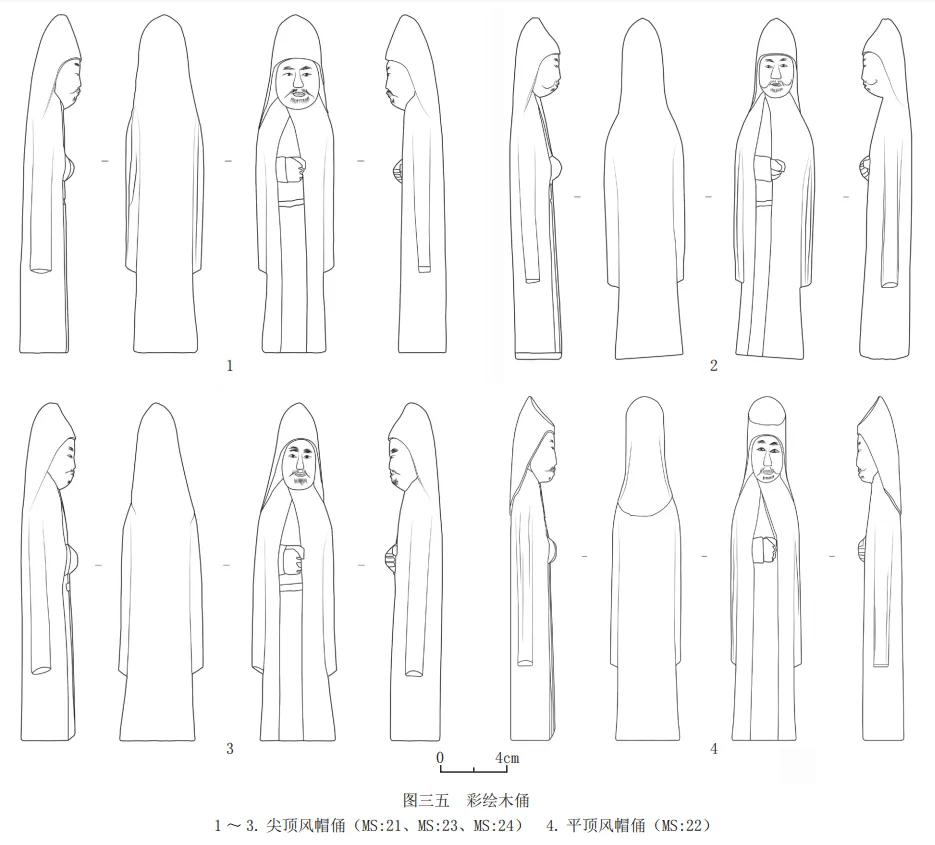

尖頂風帽俑 造型大小基本一致。木質。整木圓雕而成,呈站立狀,身材魁梧。頭戴披肩風帽,臉龐豐滿。浮雕出鼻部、唇部,並以黑色顏料畫出眉目、鬍鬚。五官清晰可辨,彎眉細目,寬鼻小口,雙唇緊閉,八字鬍下撇。外披窄袖大衣,袖長及膝;內著窄袖長袍,腰間系帶。雙手拱於胸前,交抱處留有小 孔,原當持物。標本MS:21,頭戴橘紅色尖頂披肩風帽,外披橘紅色窄袖大衣,內襯黑色窄袖長袍,腰間刻出一道凹槽,以表示腰帶。面部塗白彩,彩繪基本完整。通高20.8厘米(圖三五,1;圖三六)。標本MS:23,頭戴橘紅色尖頂披肩風帽,外披橘紅色窄袖大衣,內襯黑色窄袖長袍,腰間刻出一道凹槽,以表示腰帶。僅右手從大衣中露出,抱於胸前。面部塗紅彩,彩繪基本完整。通高21厘米(圖三五,2;圖三七)。標本MS:24,頭戴橘紅色尖頂披肩風帽,外披橘紅色窄袖大衣,內襯黑色窄袖長袍,腰間刻出一道凹槽,以表示腰帶。面部塗白彩,彩繪基本完整。通高20.8厘米(圖三五,3;圖三八)。

平頂風帽俑造型大小基本一致。木質。整體形制與尖頂風帽俑相同,只不過頭戴平頂披肩風帽,且腰間未刻畫出腰帶。標本MS:22,頭戴橘紅色平頂披肩風帽,外披橘紅色窄袖大衣,內襯黑色窄袖長袍,無腰帶。面部塗白彩,彩繪完整。通高20.8厘米(圖三五,4;圖三九)。

2.生活用具主要有胡床、床榻、漆盤、漆碗等。皆由木頭加工而成,部分表面髹漆或鉚釘有金屬片作為裝飾。

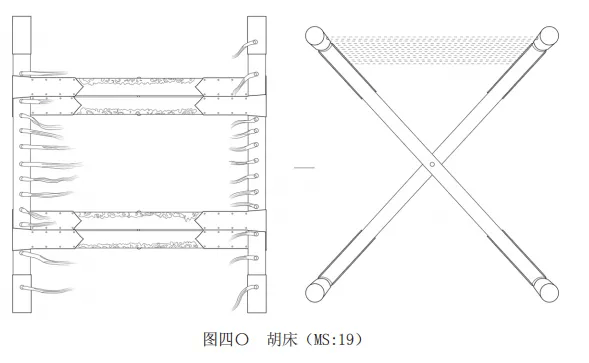

胡床標本MS:19,整體形制與現在的「馬扎兒」或「折凳」相似,由四根橫向的木棍和四根縱向的木棍組成。四根縱向木棍呈「X」形兩兩交叉,交叉點以銅釘固定,可以 扭轉摺疊。其兩端連接有四根橫向的木棍,橫木兩兩平行,一面橫木列有穿孔,孔內穿有繩緣,撐開可作床面之用。在橫木的兩端以及橫木縱木的交接處,包裹有素麵銅片,以加固胡床。在交叉縱木的內外兩側,鉚以數枚小銅釘,鉚釘有連枝卷草狀銅片作為裝飾。胡床折合尺寸,長50、寬43厘米(圖四〇)。

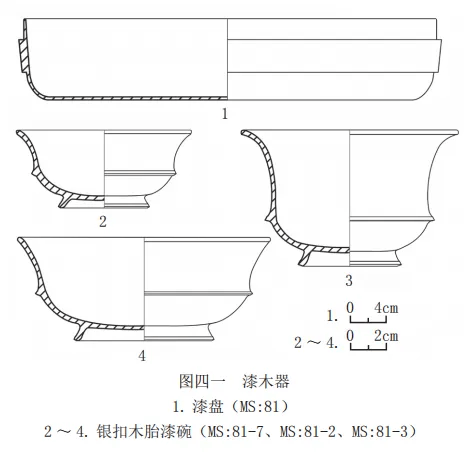

漆盤 1件。標本MS:81,木胎。敞口,折沿,圓唇,深弧腹,腹部外側正中有一圈外凸。內外皆髹黑漆,盤內放置有7件漆碗、1件銀匙、1件銀筷,組成一整套用具。口徑56、腹 徑51.8、底徑45、高8、外凸高4、厚0.6厘米(圖四一,1)。

銀扣木胎漆碗7件。形制皆相同,放置於漆盤當中。木胎。侈口,弧腹內收,腹部飾一圈凸弦紋。平底,下接矮圈足。內外皆髹黑漆,在口沿、凸弦紋以及圈足邊緣各鑲有一圈銀扣邊。依據大小的不同,可分三型。

Ⅰ型 5件。體形較小。標本MS:81-7,口徑11.7、底徑6、高5.2厘米(圖四一,2;圖四二)。

Ⅱ型 1件。體形中等。標本MS:81-2,口徑14.6、底徑7、高9.2厘米(圖四一,3;圖四三)。

Ⅲ型 1件。體形較大。標本MS:81-3,口徑17、底徑9.4、高7厘米(圖四一,4;圖四四)。

(三)金屬器

主要有金、銀、銅、鐵器等,金銀器主要為餐飲器具、腰帶飾及馬具等。銅器有鎖、泡釘、各構件上的飾件及銅錢等。鐵器有甲冑、 馬具及鐵釘等。

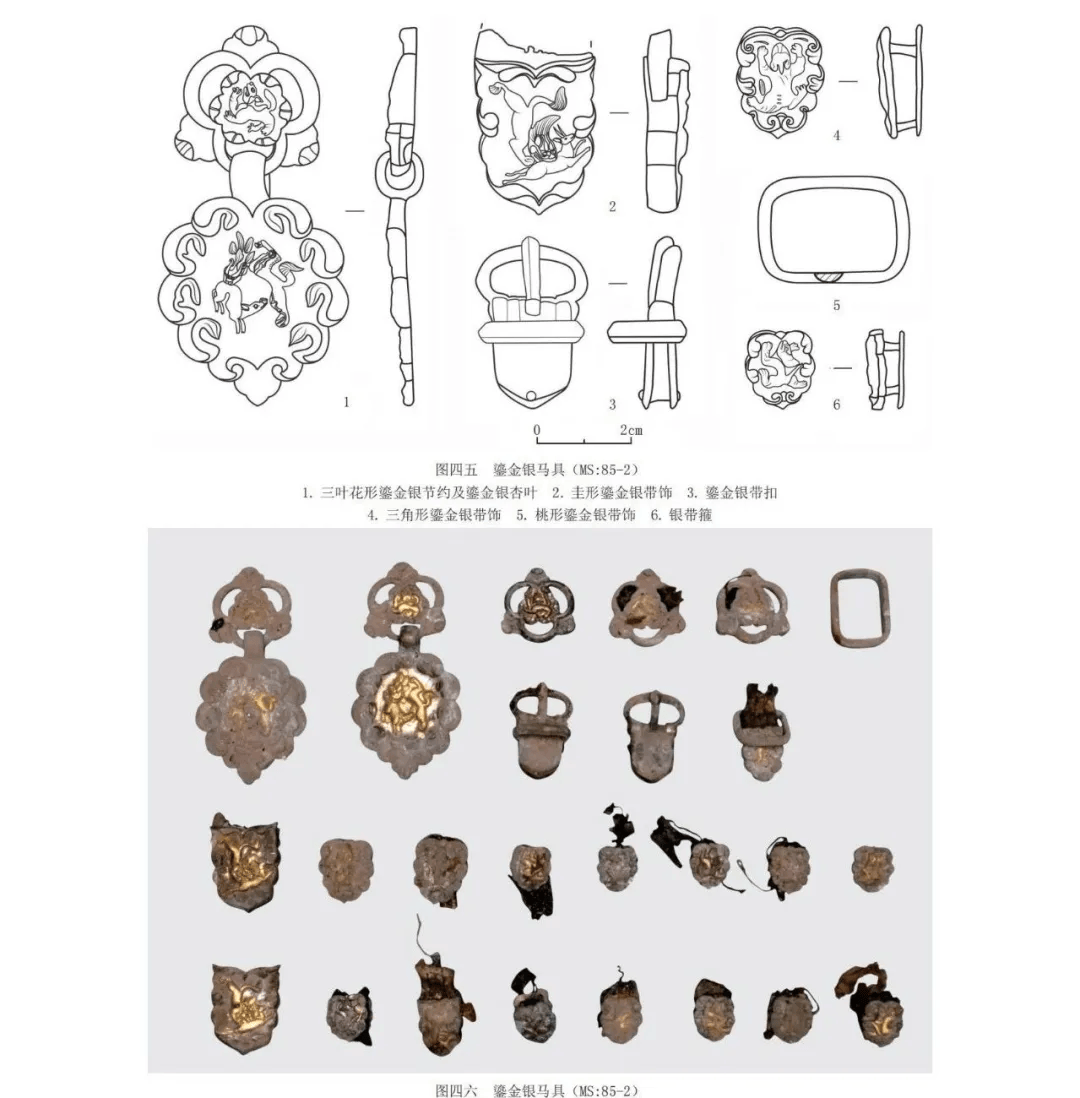

鎏金銀馬具 1套。標本MS:85-2,保存完整。包括革帶、帶飾、帶扣、帶箍、節約等,除革帶以外皆為銀質,表面鎏金(圖四五、四六)。現根據用途的不同分述如下。

革帶 為黑色皮革質地,中心穿有鐵絲,已斷裂為多段。

三葉花形鎏金銀節約 5件組。大小、形制相近,其中2組連接有鎏金銀杏葉。節約的平面略呈弧邊三角形,三角裝飾有葉形紋飾,旁邊各有一月牙形穿孔。節約正面中間呈花朵狀,邊框裝飾有花瓣紋,中心鎏金,飾一昂首前撲的母獅。母獅獠牙外露,雙爪前伸,尾巴高高翹起。背面較為平整。長3.2、寬3.2厘米(圖四八)。附帶的鎏金銀杏葉大小、形制相同。上部有圓環,與節約一端相連。正面邊框內飾 11朵捲雲紋,中心鎏金,飾一躍起的雄獅反身 噬鹿,雄獅頸部有捲曲的鬃毛。背面較平整。長5、寬4.1厘米(圖四五,1;圖四七)。

圭形鎏金銀帶飾 2件。大小、形制相同。略呈圭形。正面邊框內裝飾有波浪紋,中心鑄有雄獅食鹿圖案,表面鎏金。雄獅頸部有捲曲的鬃毛,獅尾上豎,正張開大嘴向一隻鹿撲去。鹿前肢彎曲,後肢蹬地,作躍起狀,欲逃脫獅口。圭形帶飾分三層,上層為浮雕花紋的鎏金銀片,中間為皮質革帶,下層為素麵銀片。邊框的三角有3枚小銀釘,將上下兩銀片鉚釘在革帶之上。長4、寬2.4~2.6厘米(圖四五,2;圖四九)。

鎏金銀帶扣 2件。大小、形制相同。扣環呈扁圓狀,扣身略呈三角形,扣環寬度略大於三角形扣身。扣針、扣環通過轉軸與扣身相接。三角形扣身素麵,與革帶相連,上下層連接方法與圭形帶飾相同。長3.7、寬1.6~2.4厘米(圖四五,3)。

銀帶箍 1件。平面呈圓角長方形。長 3.2、寬2.3、厚0.2~0.6厘米(圖四五,5)。

桃形鎏金銀帶飾 12件。大小、形制相同。正面邊緣為花瓣紋,中心鎏金,飾一昂首前撲的母獅。上下層連接方法與圭形帶飾相同。長1.7、寬1.5厘米(圖四五,6)。

三角形鎏金銀帶飾 3件。大小、形制相同。略呈三角形,邊緣為花瓣紋,中間飾一趴著的母獅。上下層連接方法與圭形帶飾相同。長2.4、寬1.9厘米(圖四五,4)。

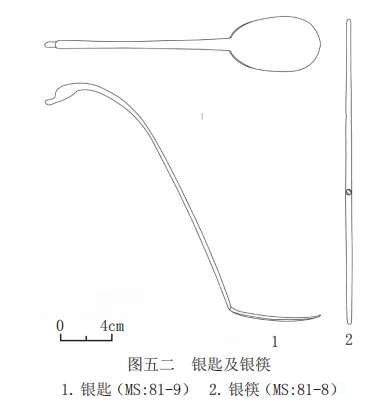

銀匙 1件。標本MS:81-9,置於漆盤當中。匙面微凹,呈橢圓形。勺柄扁長,彎曲,末端近弧形,柄端作鳥首狀。鏽蝕嚴重。通長21、匙面長6.9、匙面寬4.2、匙柄寬0.45~1、匙柄厚0.25~1厘米(圖五二,1;圖五〇)。

銀筷1根。標本MS:81-8,置於漆盤當中。呈細長圓棍狀,表面無花紋,鏽蝕嚴重。長23.3、直徑0.25~0.4厘米(圖五二,2;圖五一)。

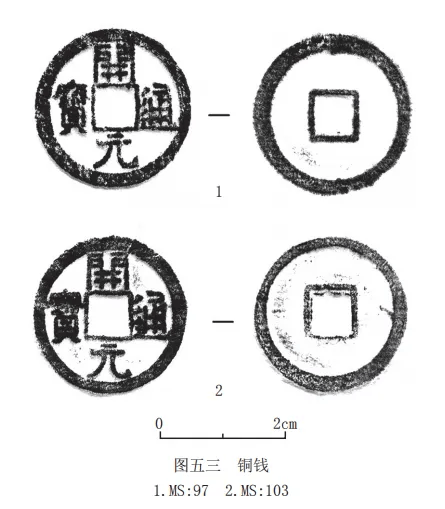

銅錢均為開元通寶,圓形方孔,正背面皆有郭。標本MS:97,直徑2.57、厚0.21厘米(圖五三,1;圖五四)。標本MS:103,直徑 2.54、厚0.18厘米(圖五三,2)。

(四)革製品

主要有嵌金腰帶、方盒等。

嵌金腰帶 1套。標本MS:75,帶鞓、帶扣、帶銙、鉈尾皆較完整,斷為7節(圖五五、五六)。除帶鞓以外均為金質。根據功能的不同分述如下。

帶鞓 為黑色皮革質地,已斷裂為多段,厚0.3厘米。

帶扣 1件。帶扣是與一略呈圭形的帶銙連在一起的,扣環呈扁圓狀,寬度略大於圭形銙。扣針、扣環通過轉軸與扣身(圭形銙)相接。圭形銙正面飾一花朵,三重花瓣,花蕊處為一圓形凹槽,原鑲嵌有寶石,現已脫落。圭形銙分三層,上層為浮雕花紋的金片,中間為皮質帶鞓,下層為素麵金片,邊框的三角有三枚小金釘,將上下兩金片鉚釘在帶鞓之上,金釘和素麵金片的連接處襯有銅銀合金墊片。扣孔寬4.6、長1.5厘米;圭形銙底邊長4.65、高 5.19厘米。

方銙 4件。均呈長方形,大小、形制相同。正面紋飾與圭形銙一致,為花蕊處鑲嵌有 寶石的花朵圖案。在花朵的四角,裝飾有三瓣狀的樹葉紋飾。四片樹葉處有四枚金釘將方銙與帶鞓連接在一起,連接方式與帶扣扣身相同。長3.5、寬3.39厘米。

桃形銙 7件。大小、形制相同。略呈桃形。紋飾與方銙和圭形銙相同,上下層連接方式亦相同。底邊長3.39、高3.9厘米。

扣眼 5件。大小、形制相同。略呈桃形,尾部帶有一圓形缺孔,用以給帶鞓穿孔,固定帶扣。表面同樣浮雕有花朵紋飾,但是花蕊處未裝飾寶石,而是以三瓣狀的渦旋紋代替。連接方式與帶銙不同,下層未出現素麵金片,直接用三枚呈等腰三角形分布的小金釘與帶鞓相 連。底邊長2.3、高1~1.5厘米。

䤩尾 1件。略呈圭形,紋飾與圭形銙相同,上下層連接方式亦相同。底邊長3.6、高 5.19厘米。

(五)石器

有調色石、石構件及墓誌等。

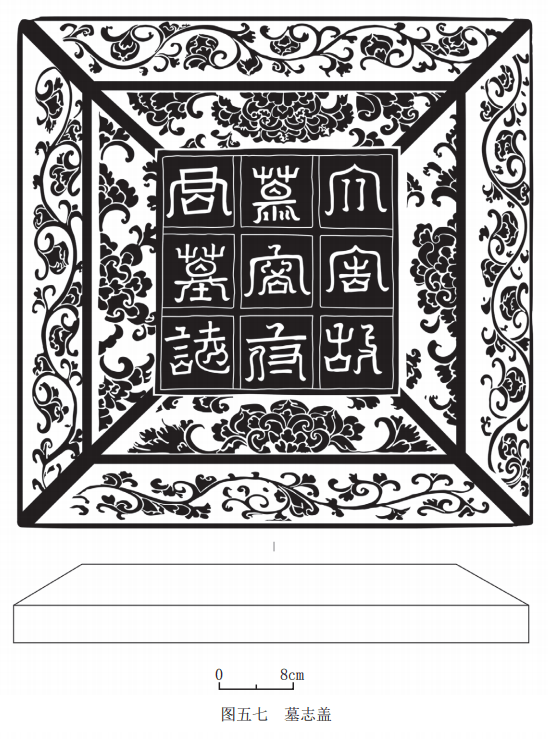

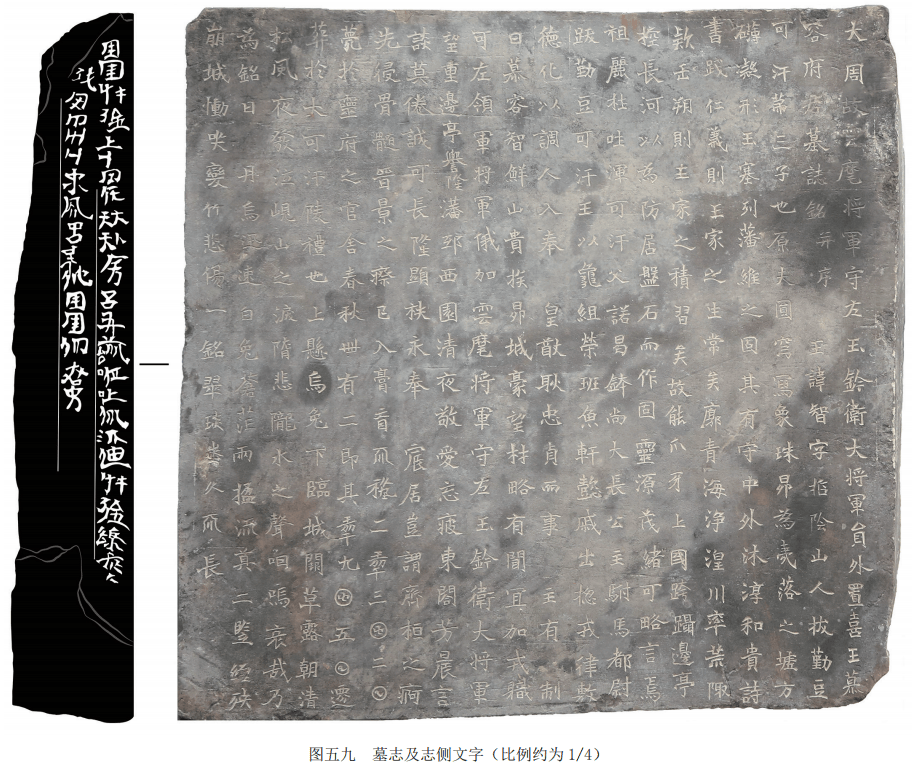

墓誌 1合。標本MS:9,由蓋、志兩部分組成,青石質,正方形,志蓋較志石略大。志蓋盝頂,底邊長54.5、寬54.2、頂邊長39.6、寬39.6、厚8.8厘米,正面中間陰刻篆書「大周故慕容府君墓誌」,周圍飾以纏枝卷草花卉紋。墓誌邊長53.7、高9.2厘米。正面楷書志文,20行,滿行21字,共刻392字。左側面縱刻兩行文字,文字字形結構具有與漢字類似的偏旁、筆畫和部首,部分字體直接用漢字偏旁部首合成,初步判斷為失傳的吐谷渾文[1](圖五七~五九)。

四、結語

(一)墓主身份、墓葬年代

根據出土墓誌記載,該墓墓主為「大周雲麾將軍守左玉鈐衛大將軍員外置喜王」慕容智,因病於天授二年(691年)三月二日薨,終年42歲,並於「其年九月五日遷葬於大可汗陵」。其「祖麗杜吐渾可汗。父諾曷缽,尚大長公主,駙馬都尉、跋勤豆可汗」,為「可汗第三子也」。慕容智,史無傳,其父諾曷缽為吐谷渾國末代統治者,年幼嗣位,大臣爭權,國中大亂。唐太宗遣軍援之,封為河源郡王,授烏地也拔勒豆可汗。貞觀十四年(640年), 太宗以弘化公主妻之。高宗時,拜駙馬都尉。龍朔三年(663年),為吐蕃所襲,遂與弘化公主領數千帳奔涼州(今甘肅武威地區),吐蕃並其地,吐谷渾亡國。唐徙其部眾於靈州(今寧夏吳忠)之地,置安樂州,以其為刺史。垂拱四年(688年)卒,子忠嗣立[2] ;慕容智母為弘化公主,是唐朝遠嫁周邊少數民族首領的第一位也是唯一一位回長安省親的公主。據慕容智墓誌及史書有關其父母的記載,我們大致可知, 慕容智於永徽元年(650年)生於吐谷渾王城(伏俟城),在其14歲時國中巨變,隨父母逃亡至今武威地區,在武威生活一段時間後,與其父母部族移居今寧夏吳忠。大約在武威生活的少年時代或成年後, 至唐都長安,入侍宮廷,擔任禁衛軍職,宿衛皇帝,因出生高貴且盡忠職守,官至「守左玉鈐衛大將軍」。慕容智其人,智勇雙全,望重邊亭,譽隆藩邦,其在吐谷渾族中封號為喜王。691年三月,因病在寧夏吳忠病逝,同年九月靈柩運至武威,歸葬於其父諾曷缽的「大可汗陵」區[3]。

(二)墓葬特徵

從墓葬形制看,該墓為長斜坡墓道的單室磚室墓,與唐封慕容智正三品級別相符[4] 。甬道頂照牆上繪門樓圖,墓室內繪各種人物圖,墓室頂繪星象圖,在唐代早、中期高等級壁畫墓中較為常見。墓內隨葬品基本組合為鎮墓獸、武士俑、儀仗俑、動物俑以及日常生活實用器和模型器,具有典型的唐早,中期高等級官員墓隨葬特徵。但是從 墓葬選址及葬俗來看,其採用依山而葬的形式,「牛崗僻壤、馬鬣開墳」,地形北依山崗,坐北朝南,獨具特色。墓道內隨葬整馬、整羊等殉牲,墓室內隨葬馬具、馬飾、弓、胡祿、鐵甲冑等成套作戰裝備,又與中原唐墓隨葬特徵明顯不同。其木質葬具由弧形棺蓋、箱式棺及棺座組成,前寬後窄、前高後低,具有北朝以來慕容鮮卑葬具的典型特徵,亦與青海都蘭血渭墓群、德令哈郭里木鄉夏塔圖墓群彩繪木棺的部分特點相似,帶有明顯的吐谷渾文化特質[5]。從上述墓葬特點來看,慕容智墓在政治禮制、文化面貌上已整體納入了唐王朝的統治體系當中,漢化明顯,同時也保留了部分本民族文化特徵。

(三)「大可汗陵」及初步認識

墓誌載,慕容智死後「遷葬於大可汗陵」。「大可汗陵」系首次出現,其所指為何? 陵區布局、範圍及文化內涵等又為何?這需要引起高度重視,且是亟需解決的問題之一。在墓葬發掘期間及發掘結束後,我們對墓葬周邊區域進行了調查和勘探工作,在該墓東五公里範圍內發現有數座與之時代接近、形制特徵相同的墓葬(馬場灘墓葬、長嶺墓葬)。這些墓葬是否屬於「大可汗陵」的一部分,還需要進一步開展相關工作予以確認。

同時,在距慕容智墓東北約15千米的武威市涼州區青咀灣和喇嘛灣一帶,曾於20世紀20至80年代發現了金城縣主墓、慕容曦光(承襲「可汗」位)墓、弘化公主墓、慕容忠(承襲「可汗」位)墓、武氏墓、李深墓等9座唐早、中期吐谷渾王族成員墓葬[6] 。這些墓葬分布於青咀灣和喇嘛灣的一個個小山崗之上,坐北朝南,與慕容智墓特徵相同。故可以認為, 沿青咀灣、喇嘛灣向西南至慕容智墓一帶的武威南山區,為唐早、中期吐谷渾王室家族的大塋區。其中青咀灣和喇嘛灣一帶在出土墓誌中被稱之為「涼州城南之山崗」「涼州南陽暉谷北崗」「涼州神鳥縣界」「神鳥縣陽暉谷之西原」,可以確認這一帶在唐時的地名為「陽暉谷」。該地區出土的墓誌信息顯示,這批墓葬中年代最早者為葬於699年的弘化公主墓及其長子慕容忠墓,這兩座墓葬在時間上均晚於慕容智墓,故慕容智墓提及的「大可汗陵」,應為卒於688年的其父慕容諾曷缽之陵,時間上較「陽暉谷」陵區早,當屬武威地區第一個吐谷渾王族陵區。自弘化公主始,如其墓誌載,吐谷渾王族又「別建陵垣」於「陽暉谷」,形成了新的陵區。至於吐谷渾王族陵區為何在短時間內發生變遷,應與武周時期唐蕃相互征伐的特殊歷史背景有關[7]。

從發掘情況看,慕容智墓為目前發現和發掘的時代最早、保存最完整的唐代吐谷渾王族墓葬,墓葬形制基本完整,墓葬年代及墓主人身份明確,隨葬品豐富且極具特色,不僅出土了唐墓中常見的彩繪俑群、模型器等,還發現了罕見的大型彩繪木質床榻、屏風、胡床、列戟屋模型、成套武器裝備(包括鐵甲冑、馬鞍及各種鎏金銀馬具、弓、胡祿等)以及種類豐富的精美絲織品等,不僅為研究唐代吐谷渾王族譜系、吐谷渾王族墓葬及相關問題提供了重要材料,也為研究和復原唐代高等級墓葬及其葬制葬俗等提供了重要借鑑,是唐墓、吐谷渾墓葬考古的重要發現。該墓的發掘還豐富和拓展了絲綢之路物質文化資料,對推動唐與絲綢之路沿線民族關係史、交通史、物質文化史、工藝美術史等相關領域的研究具有重要價值。

墓葬發掘期間荊州文物保護中心、陝西歷史博物館就漆木器和紡織品現場保護與提取、壁畫現場 加固與揭取給予了支持,武威市委市政府、武威市文體廣電和旅遊局、天祝藏族自治縣委縣政府、天祝藏族自治縣文體廣電和旅遊局、天祝藏族自治縣人民武裝部、天祝藏族自治縣祁連鎮委鎮政府對發掘工作給予了大力協助,一併致謝。

領隊:陳國科

發掘:陳國科 劉兵兵 王 山 趙亞君

王晨達 楊清風 王振宇 朱 安

韓小豐 張淵民 劉德春

文物保護:張 偉 謝欣芮 魏彥飛 王 佳

攝 影:劉兵兵 趙亞君

繪圖及三維數據採集:趙亞君 王晨達

陝西十月文物保護有限公司

執筆:陳國科 沙琛喬 劉兵兵 張 偉

王山

(作者:甘肅省文物考古研究所。另此處省略注釋,完整版請查《考古與文物》2021年第2期)

來源丨《考古與文物》2021年第2期