讀懂中國需要讀懂中華民族,而我們何以為中華民族?

走進中華民族百萬年人類史、一萬年文化史、五千多年文明史的深處,梳理收藏在博物館裡的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字,中華民族的歷史成因便如畫卷般展開。

從文字維度看

漢字維繫了中華民族的形成和發展

文字的創造與傳播,是人類文明的重要標識。埃及、瑪雅等古代文明的文字早已離去,但是以漢字為主體的中國文字依然保持著旺盛的生命力,成為世界上唯一現存的自源古典文字系統。

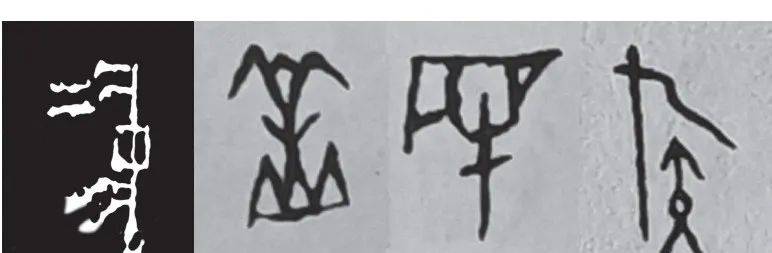

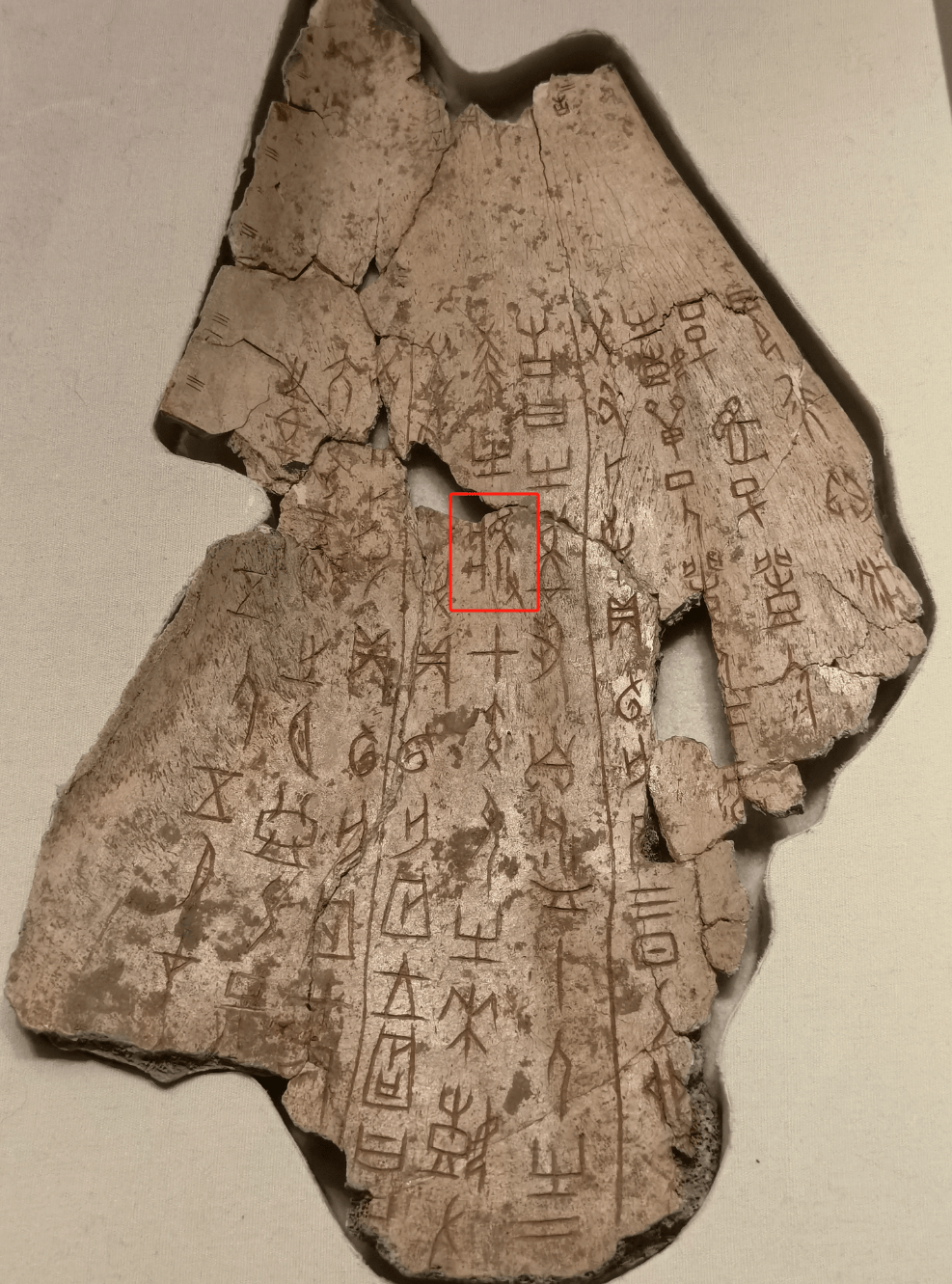

中國已知最早的文字是距今3300多年前的甲骨文。商武丁時期「人」「中」「華」「民」「族」五個甲骨文字,彰顯了中華民族是世界上獨一無二的大家庭。

商武丁時期甲骨文字「中華民族」

「人」是側身的,助人者人也,伸手協作,相互依存。

「中」,表意「中心」,就是天上有中心,大地也有中心,占有「天下之中」的位置。

關於「華」,學者韓建周、牛海燕認為,「華」是西嶽華山,又與「花」同,泛指繁盛。

「民」泛指黎民百姓。

「族」是武裝力量聚在一個旗幟下。

1902年,梁啟超最早提出「中華民族」概念。2018年3月,「中華民族」首次寫入我國憲法。中華民族和各民族的關係,是「各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起」。各族同胞儘管具有不同的民族稱謂,但共享著最重要的中華民族身份認同。3000多年來,「中」「華」「民」「族」和「中華民族」內涵得以延續。

漢字是世界唯一延續至今且仍在使用的自源文字系統。文字的起始階段超越殷墟甲骨文。中國早在距今8000年-7000年的淮河流域,柳林溪遺址出土的圖案,被認為是完整的九宮圖形。初現於距今9000年興盛於距今6500年-5000年的彩陶文化,如半坡的魚紋、廟底溝的鳥紋、大溪文化的絞索紐結紋,則代表了先民思想傳播的第一次高峰。

距今5000年-4000年,在安徽蒙城尉遲寺遺址的一件大口陶缸上刻畫著日、月、山的圖案,而丁公遺址則出土了較為成熟的文字符號。距今4300年-3800年,被認為是堯都的山西襄汾陶寺遺址就曾發現毛筆朱書「文邑」二字的陶扁壺。

秦統一六國開始,「書同文」成為王朝治理的重要傳統和保障。秦詔版、遼寧綏中的秦碣石宮遺址、福建崇安漢城的出土陶文、廣州南越國宮署出土的簡牘、封泥和陶文,或是湖南里耶出土的秦人檔案,漢代西北邊陲驛塞出土的漢簡牘、漢長安未央宮出土的骨簽,以及在更龐大地域內出土的秦漢簡牘、封泥、印章、石刻,無論其文字書寫、載體,還是行文格式等均高度一致。「書同文」推動了中華民族的「向內凝聚」。

漢字造就文化長城。兩河流域與古埃及的居民發明了文字,但就是沒有產生史學。古代的印度雖有燦爛的詩篇、遠古的法典和宗教,但也沒有形成帶有精神演化痕跡的史學。古希臘的史學主要是當代戰爭史,沒有產生 數代史家連續依時敘事的作品。

中華民族擁有傳承經學和史學的傳統。

經學是連續性的。馮友蘭認為,「自孔子至淮南王為子學時代,自董 仲舒至康有為為經學時代」。若把子學傳統上溯,就會看到諸子百家,諸子百家共享了一個統一的精神譜系。十三經的注和傳是在漢唐之間完成的, 東漢有鄭玄《毛詩箋》《周禮注》《儀禮注》《禮記注》、何休《春秋公羊傳解詁》、趙岐《孟子注》,曹魏有王弼《周易注》、何晏《論語集解》,西晉有杜預《春秋左傳集解》、范寧《春秋轂梁傳集解》、郭璞《爾雅注》,東晉有《尚書》偽孔傳,唐代有唐玄宗《孝經注》。由此,以儒學為主幹的中華文化的自覺意識逐漸 凸顯。

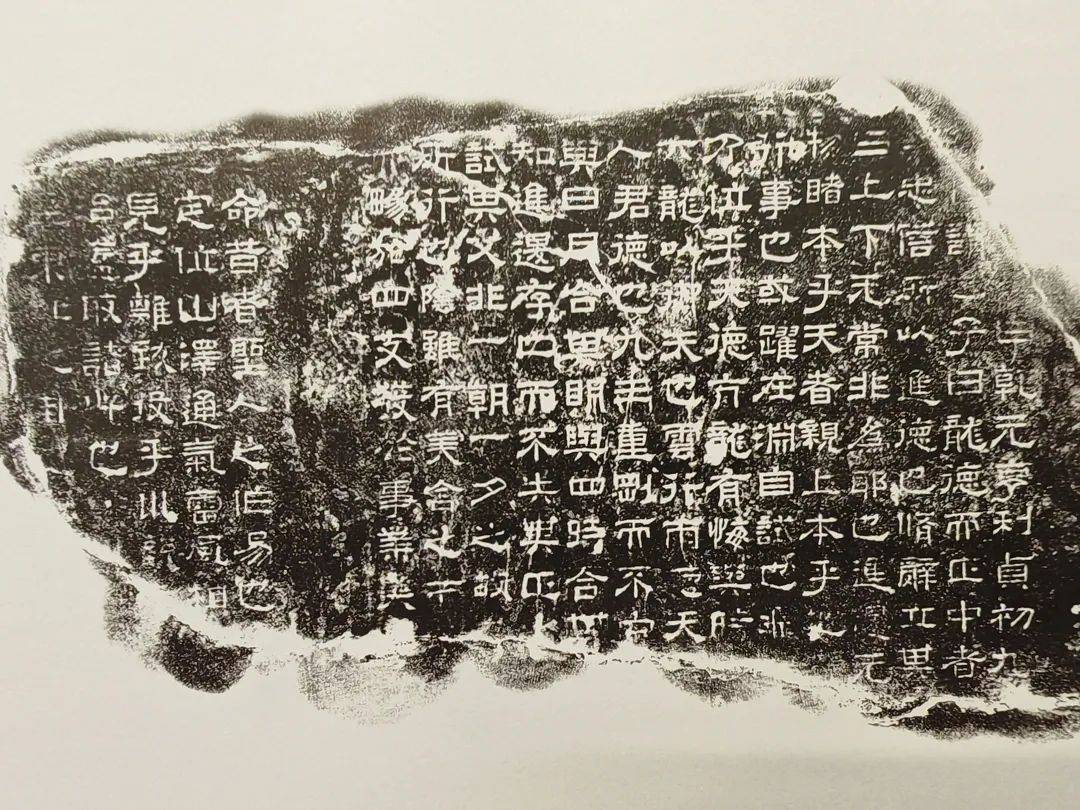

東漢,熹平石經(周易殘碑)

史學也是連續性的。3000年前的青銅器何尊,呈現了最早的「中國」稱謂。編年體史書凸顯了中國歷史的貫通意識。中國的第一部編年體史書《春秋》,將夏商周三代與孔子的時代相貫通,呈現了王道理想。司馬遷撰寫《史記》,以「通古今之變」的方式達到了「究天人之際」的目的。

還有以典章制度為主體的通史著作,如杜佑的《通典》、鄭樵的《通志》、馬端臨的《文獻通考》合稱「三通」,與《續通典》《續通志》《續文獻通考》《清朝通典》《清朝通志》《清朝文獻通考》《清朝續文獻通考》合稱為「十通」。胡人所建政權也多承中原王朝修史傳統,如北魏崔鴻撰寫了《十六國春秋》。

歷史鏡鑒為中華民族發展提供了智慧。唐代堅持為北魏、北齊、北周、梁、陳、隋、晉撰寫了斷代史。元代為宋遼金修史,明代為元代修史,清代為明代修史。他們都是通過對前代歷史進行敘述和總結,來體現對中華政治傳統、 文化傳統的繼承。在修史過程中,強調執筆人「史德」「史才」「史學」「史識」,增強歷史編纂的可信度。

地中海沿岸3000多年前就出現了表音文字。使用表音文字的羅馬帝國、鄂圖曼土耳其帝國、蘇聯,後來都分崩離析。在抗日戰爭時期,很多人問:中國要滅族了嗎?錢穆非常自信:中國亡不了。因為中國文化不滅,中國就不亡。中華民族是一個文化共同體,漢字是這種文化共同體的核心標誌。

從時間維度看

中華民族在人類文明長河中已延綿5000多年

中華民族擁有5000多年文明史。這一原生文明與古埃及文明、古代兩河流域文明、古印度文明一道開創了人類文明史,成為世界上唯一以國家形態綿延至今的古老文明。

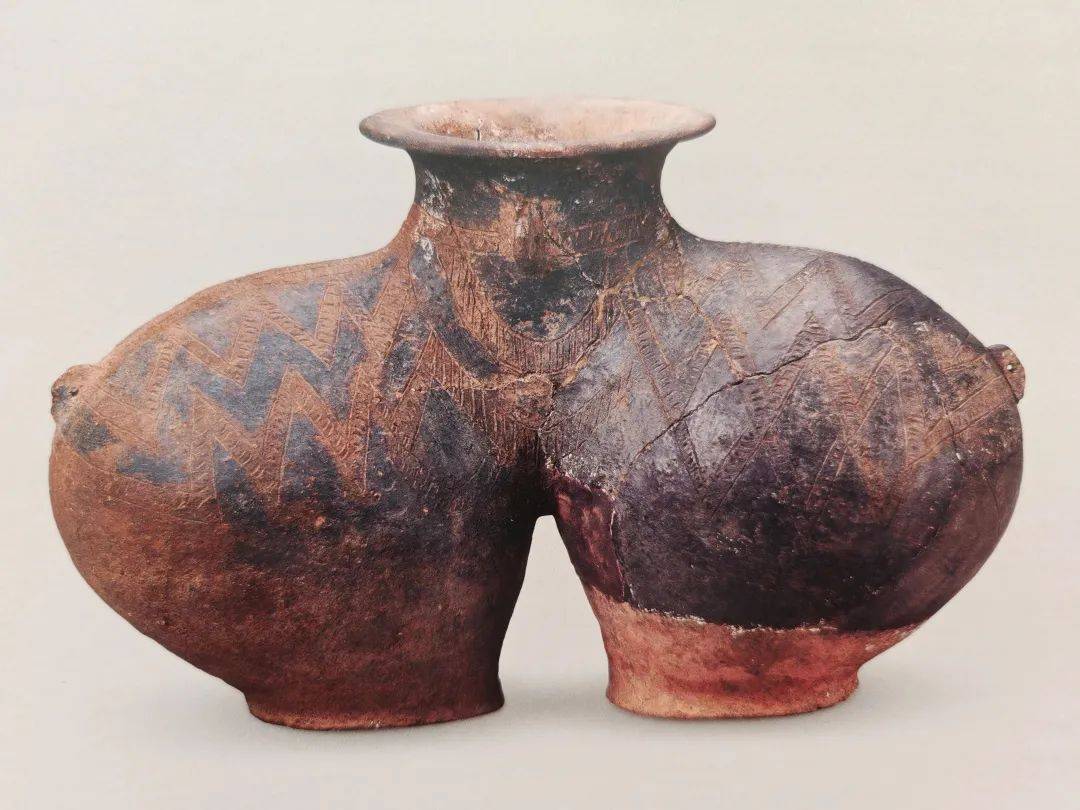

史前時期,文明初現,中華民族起源。距今1.2萬年左右,動植物的馴化、陶器的生產、定居等文化要素在中華大地各處出現。距今8000多年前,各地開始形成自己的特色文化,部分地區之間出現頻繁交往。距今約6000年起,以彩陶、玉器等為共同符號的文化紐帶聯結起中國的大部分地區,後又影響到今西藏、新疆和蒙古高原區域,形成了規模廣大的「早期中華文化圈」,也是「文化上的早期中國」,在後世發展成為「文化上的中國」。大約從5800年前開始,在黃河、長江流域許多地方的村落群中比較普遍地出現了中心聚落。良渚文化修建了大規模都邑、水利系統。陶寺文化也體現出了較強的政治統合能力。

卡若文化距今5000年—4000年,西藏昌都雙體陶罐

夏商周時期,天下秩序與華夏共同體演進。這是中華民族共同體的孕育階段。在近兩千年的漫長歷史進程中,夏、商、周本來是三個不同的族群、政治集團,它們在不同的空間中交替成為天下共主,最終形成了時間上「一個接一個」的連續關係。特別是周朝修建了縱橫天下的道路體系,進一步將天下各地的族群緊密地聯繫在一起。各族群在政治認同和文化認同上不斷加強、凝聚,越來越多的族群與文化進入華夏共同體。

秦漢時期,大一統與中華民族初步形成。秦國「書同文,車同軌,量同衡,行同倫」,開啟了中國統一的多民族國家發展的歷程。秦漢設置由中央政府直接管理的郡縣,將七國故地

整合成統一國家,匈奴、西域諸族、烏桓、鮮卑、羌、百越、西南夷的大部或部分進入大一統體系。秦漢打通關隘,修建道路,活躍關市, 將彼此分割的幾大經濟區域整合為一個大經濟共同體,「自在的」中華民族開始形成。睡虎地秦簡記載的秦王朝基層小吏「喜」的事跡,呈現了一個普通小吏為秦漢開創大一統注入歷史動力的故事。

魏晉南北朝時期,中華民族大交融。370年間,「五胡」入華,匯聚融合。胡人君主確立了清晰的「夷夏同源」歷史敘事。匈奴後裔劉淵建立「漢國」,祭祀自漢高祖以下的「三祖五宗」。同為匈奴後裔的赫連勃勃立國號為「大夏」,稱自己為「大禹之後」。慕容鮮卑自稱「有熊氏之苗裔」。拓跋鮮卑追認祖源為黃帝之子昌意。此時,北方漢人與胡人逐漸交融,西域與中原人群交融,南下的漢人與南方諸族交融。中原文化與胡人文化相結合產生了北朝文藝,與南方各族文化相結合產生了六朝文藝。經由絲綢之路傳過來的佛教、祆教等也紛紛進入中原。「中華化」是這一時期的歷史主流。

隋唐五代時期,中華民族空前繁榮。隋唐兩代通過陸上、海上、草原、西南絲路、茶馬古道、唐蕃古道,以及營州—渤海道等四通八達的道路系統,建立起以中原為核心,輻射周邊族群以至東亞、中亞與西亞的龐大貿易網絡。大運河貫通了南北經濟,推動中國經濟重心逐漸南移。隋唐繼承北朝的「制度」與南朝的「禮樂」,融入更多胡人文化,包容景教、祆教、摩尼教、伊斯蘭教等異域宗教文化,吸引周邊及域外人士主動學習效仿,造就更高水平、更大規模的中華文明圈。隋唐五代時期,華夷一體,孕育了覆蓋整個東亞,輻射至東南亞、中亞、西亞的世界性文明體系。

雲岡石窟第20窟

遼宋夏金時期,中華民族內聚發展。遼宋夏金均被稱為「桃花石」。「桃花石」指的是中國。契丹據有幽雲十六州後,開始自認「中國」,稱遼人為「中國之民」。遼道宗時,耶律儼修《皇朝實錄》, 明確宣稱契丹為黃帝後裔。鑒於歐陽修編《新五代史》將遼朝附於四夷,遼人將宋朝開國歷史附於遼朝國史。宋朝統一中原,文教昌盛而軍事孱弱。朱熹作《資治通鑑綱目》尊蜀漢為正統,實質正是為南宋爭正統,但他同時強調「天下為一」。西夏將王族祖先追溯到北魏拓跋氏,北魏拓跋鮮卑又自稱黃帝苗裔,建立起西夏人乃炎黃子孫的歷史敘事。對立政權的統治者共奉中國,追求的不是「中國」之裂,而是接續大一統的「中國」之合。

元朝時期,中華民族大統合。元朝是中國歷史上首個由北方草原民族建立的大一統王朝。元朝各族人民交往交流交融的意願始終占據主導。忽必烈時期,即便是激烈抗元、寧死不降的宋人文天祥,對實現天下一統的理念也表示認同。忽必烈對文天祥精神加以肯定和欣賞,評價他「是好人也」。元朝所修的《宋史》大力褒揚文天祥以身殉國、捨生取義的孤忠大節。與秦朝統一六國的前221年、隋朝滅陳的589年一樣,1279年是中國步入大一統時代的第三個關鍵性時間節點。元的大一統真正促使整個中原與遼闊的邊疆地區在行政制度上聯為一體,中華民族共同體的政治凝聚力越來越強。

明朝時期,中華民族鞏固壯大。明朝發展了元代行政大區制、土司制等大一統王朝治理制度,善用招撫等和平手段,施行因俗而治的治理理念,多族群共同治理疆域、共同抵禦外侮。明朝對邊疆地區開發力度不斷增大,中原與邊疆農牧經濟融合持續深入,中華民族經濟一體化趨勢更加明顯。明朝時期中外互通,儒家文化還呈現新舊鼎革之勢, 陽明心學的誕生、伊儒會通的實現、西學東漸與中學西傳的發生等,表明文化發展與文明互鑒達到了全新高度。

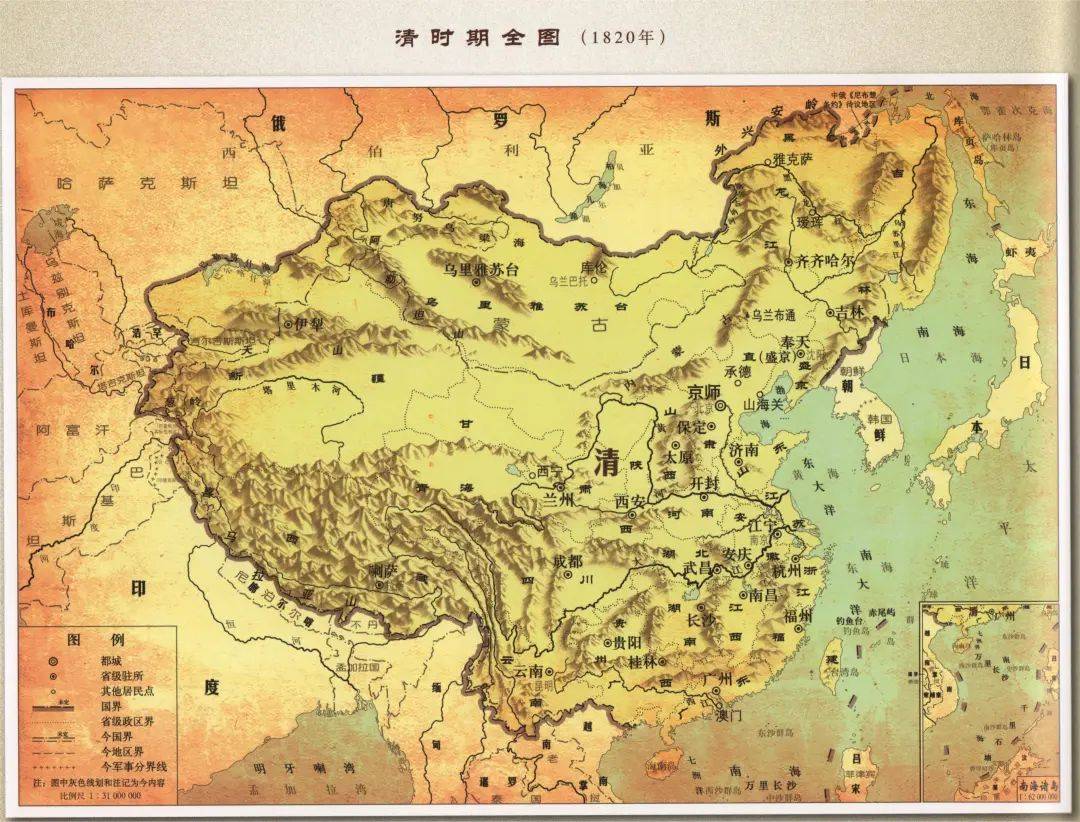

清朝前中期,中華民族格局底定。清朝歷 經康雍乾三代治理,基本解決了長期困擾中國歷史發展的地緣安全問題,實現了「長城內外皆一家」。清朝削平三藩、收復台灣、勘定西北、平定西藏,在西南推行改土歸流,基本奠定了中國現代疆域版圖。1771年,西遷伏爾加河下游的漠西蒙古土爾扈特部,在首領渥巴錫率領下,歷時8個月,萬里歸國。中華一家,土爾扈特部離去100多年最終歸來,彰顯中華民族的影響力和向心力。

從空間維度看

中華民族在中國五大文化帶形成共同家園

領土是現代國家的基礎,是中華民族的生存條件。

河流是孕育文明的搖籃。空中俯瞰,地球第三極青藏高原,形狀正如北冥之鯤。從巍巍祁連、莽莽崑崙到蒼茫雲海間的天山,冰峰雪水鑿穿深入中亞草原地帶的通道,推開東西交流的門戶。「胡煥庸線」東側的地理環境,使得中華文明天然地具有內向凝聚力。

長江、黃河、珠江等大河巨川的主幹和支流帶來人的匯聚,逐漸發展成為黃河文化帶、長江文化帶、珠江文化帶、長城文化帶、大運河文化帶。

中國五大文化帶是個開放的內外循環系統,催生出各經濟區域共存互惠的經濟結構,成為中華民族綿延5000多年的地緣優勢。

元,天字拾二號夜巡牌(銅製)

在中國五大文化帶,文化意義上的中國、政權意義上的中國和疆域意義上的中國有時並不重合。整體看,中華民族生存的疆域有伸有縮,但只是胖瘦之分,沒有器質之變。若向西看,古希臘文明的優秀成果一直留存至今,但 古希臘文明的國家載體卻早已消失在歷史長河之中。希伯來文明較為完整地延續至今,但它在兩千多年的絕大多數時間裡,都不是以國家形態來延續和發展的。中華民族在五大文化帶發展形成了共同家園。

中華民族生存的疆域,起步就是「好大的一個家」。世界其他原生文明的搖籃,在古埃及為尼羅河,在近東為幼發拉底和底格里斯兩河,在古印度為印度河,它們的範圍不過數十萬平方千米。中國的搖籃,僅算孕育早期文明的核心地區,也有近300萬平方千米。黃河上中游發育仰韶文化空前統一,其範圍已經涵蓋後世中國主體區域的大部分。

夏商周三代,王朝疆域逐步擴大。4000年前,「統一的玉禮制度」已覆蓋中國大部分地區。最遲在夏中晚期,中原地區就已經發展出空前繁榮的經濟生活與文明形態。這一時期,生活在東亞大陸東部的人群已與生活在今新疆羅布泊等地區的人群有所交往,並發生血緣融合。夏朝的核心統治區域在今河南、山西部分區域。商朝已南過長江,東達今山東,西達今陝西。周朝疆域則北至今內蒙古南部與遼西遼東,西至今甘肅渭河上游,東至今山東,南至漢水中游與長江下游,勢力遠達巴蜀。

秦漢兩朝是疆域空前廣大的大一統王朝。秦朝疆域東北達今朝鮮半島西北部,北抵蒙古 高原南緣,西至今甘肅東部及四川、雲南等地,南部延及大陸最南端。漢朝鼎盛時期,其疆域東北拓展到朝鮮半島中部,西北延伸到河西走廊和西域,西南發展到哀牢山脈,向南直抵中南半島東部沿海。秦漢王朝還通過設屬邦或屬國,置持節領護及行羈縻、懷柔等多種舉措治理邊郡,建立藩屬體系,將周邊匈奴、烏桓、鮮卑、羌及西域各國不同程度地納入大一統王朝的政治秩序。

新疆尼雅遺址出土漢代「五星出東方利中國」織錦護臂,蒙古高原匈奴單于庭龍城遺址中出土漢字「天子單于」瓦當,表明中原王朝對邊疆的深刻影響。在隨後的魏晉南北朝時期,雖然30餘個大小政權興替,但是中華文明實現了長城邊緣地區與中原農耕地區的一體化整合。

萬里駝鈴萬里波,萬國衣冠會長安。隋唐時期,其疆域從農耕區擴展至遊牧區,一度東至安東,西至安西,南至安南,北至單于、安北。同時,在邊疆地區先後設立安西、安北、安東、安南、單于、北庭等都護府以及800多個羈縻州府,將突厥、薛延陀、回紇、黠戛斯、契丹、靺鞨、室韋、吐谷渾、南詔等納入統一政治體內。646年的靈州大會上,西北番邦請求尊奉唐太宗為「天可汗」。「天可汗」不僅是一種稱號,更是一種治理制度,融華夷為一家,進而將整個東亞世界塑造為中華文化圈。

元朝時期開創了空前統一的疆域版圖。遼、西夏、金等政權統一了原本較為分散的邊疆區域。元朝疆域一度最北至西伯利亞中部的北海測影所,西北至發源於阿爾泰山的額爾齊斯河的中下游,西南囊括今西藏、雲南,南至南海諸島,東南至琉球,東北至外興安嶺北麓及今鄂霍次克海濱海地區。元朝在中央設置宣政院直接管轄西藏,在嶺北與雲南設置行省,加強了對漠北、西南邊疆的管轄。在元朝的廣袤疆域內,大量漢人遷往大漠南北的蒙古草原乃至南西伯利亞的圖瓦盆地生活,邊疆各族源源不斷湧入華北、中原、江南及嶺南,形成「混一南北,胡漢一家」新局面。

明清時期,統一的疆域更趨鞏固。明朝力圖承襲元的疆域,將包括東北、西南邊疆、青藏高原在內的疆域納入管轄。清朝疆域鼎盛之時,擁有1300餘萬平方千米的陸地國土,以及 遼闊的海疆,為現代統一多民族國家奠定了堅實的疆域版圖格局。共同家園需要共同的保護。

1553年,倭寇主力侵犯江浙地區,年近花甲的壯族瓦氏夫人,請命抗倭,成就了一段保家衛國的傳奇。1850年,在嶽麓山下湘江邊的方舟中,65歲的林則徐勉勵38歲布衣左宗棠,「東南洋夷,能御之者或有人;西定新疆,舍君莫 屬」。20多年後,左宗棠輿櫬出關,收復新疆。

統一性是基於空間的疆域完整統一。大國版圖培育了大國心態,就是大國要有大國的樣子。中華民族內聚力越強,中國版圖越緊湊。黑格爾對此感慨:「征服無從影響這樣一個帝國。」

從文明維度看

中華民族在世界創新競爭中長期走在前列

商武丁時期甲骨文字「文」「化」「明」,呈現了中華民族變革與創新:「化」是兩人背靠背協作創新和生產,「明」是透著日月的光亮;文化成為物質和精神不斷創新、生產的沉澱,文明成為文化沉澱的精華和光亮。

經濟學家弗蘭克用數據資料證明,在19世紀以前,「整個世界經濟秩序當時名副其實地是以中國為中心的。哥倫布以及在他之後直到亞當·斯密等許多歐洲人都清楚這一點。只是到了19世紀,歐洲人才根據新的歐洲中心論觀念,名副其實地『改寫』了這段歷史」。

創新性構成中華文明的前進動力。中華民族「在很長的歷史時期內作為最繁榮最強大的文明體屹立於世」。這種領先狀態幾乎伴隨了整部世界古代史。

中華民族是第一批領跑世界文明史的民族。這些領跑者從西向東,分別出現在尼羅河 流域、兩河流域、印度河流域、黃河流域。這些古老民族率先擺脫了蒙昧時代和野蠻時代,邁過文明時代的門檻,並率先走出氏族公社階段,建立起國家組織。上古中華文明的誕生比起尼羅河文明、兩河文明稍晚一些,但當時中原文明已經開始使用青銅器,種植黍、粟、稷、稻等農作物,並掌握了釀酒技術,中華民族的祖先在世界文明史的開端處已站在了前列。

石雕蠶蛹,距今6000年,出土於夏縣師村遺址

中華民族是參與造就世界文明史上古典繁榮的民族。德國思想家雅斯貝爾斯把中國的孔 子、老子、墨子、莊子與古希臘的蘇格拉底、柏拉圖、亞里士多德、古代以色列的猶太教先知、印度的釋迦牟尼所處的時代,並稱為人類文明的「軸心時代」。

隨後到來的羅馬帝國與秦漢王朝的對話,奧古斯都、愷撒、西塞羅、維吉爾、賀拉斯、奧維德、李維、托勒密和漢武帝、衛青、霍去病、司馬遷、董仲舒、桑弘羊、蘇武、張衡,群星燦爛,堪稱人類文明的「黃金時代」。

這一時期,羅馬帝國只是在建立與其他民族的征服與被征服關係;秦漢王朝時,大一統和中華民族初步形成。羅馬帝國覆亡時,埃及人、色雷斯人等散去;秦漢王朝垮台時,中華民族依然凝成一個整體。

值得一提的是,秦代實施編戶齊民的社會基層精確化管理,領先了歐洲2000多年。編戶齊民改變了基層民眾的從屬關係,證明中華文明具備高度統一的文化形態。

中華民族是引領中古時期創新的最主要民族。476年,西羅馬帝國滅亡,歐洲開始了漫長的中世紀。中國的造紙術在公元8世紀由中亞傳入阿拉伯帝國,並通過西班牙進入歐洲。幾乎與此同時,中國的火藥也傳入阿拉伯。

據統計,16世紀以前世界上最重要的300項發明和發現中,我國占173項,遠遠超過同時代的歐洲。馬克思、恩格斯認為:「火藥把騎士階層炸得粉碎,指南針打開了世界市場並建立了殖民地,而印刷術則變成新教的工具,總的來說變成科學復興的手段,變成對精神發展創造必要 前提的最強大的槓桿。」接著看隋唐王朝,儒釋道三教交相輝映,此外還有景教、摩尼教等其他宗教,為中華文明帶來了新的思想繁榮。

唐代長安城高峰時期常住人口將近50萬,是當時世界上最大的城市之一。至北宋時期,中國已經成為當時世界上商業最繁華的國度。張擇端的《清明上河圖》顯示, 張揚著北宋都城汴梁的高度繁華。

即使近代走入百年低谷期,也難以抹殺中華民族的創新潛能。歐洲開闢新航路以後,迅速強大起來的歐洲資產階級開始了殖民主義擴張。因時而變,是中華民族歷久彌新的內在邏 輯。近代中國雖然沒能繼續走在世界創新潮流的前列,但中華文明對自身傳統的創新變革取得了巨大成功,特別是中國人民主要憑藉自己的力量實現了「民族獨立,人民解放」,並獨立自主地走上了社會主義現代化道路。

從發展維度看

先鋒隊引領中華民族走向人類的星辰大海

中國國家博物館是「中國夢」概念啟航之地,展出的商武丁時期甲骨文字「夢」,表達中華民族對物質和精神的雙追求。作為中華民族先鋒隊的中國共產黨,明確提出了中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化。

夢非夢。若以1921年為坐標,呈現的是五百年未有之大變局背景下中國人民對「實現中華民族偉大復興」的不懈追求。

1521年:明世宗即位,加封王陽明為「新建伯」。王陽明曾提出「致良知」和「知行合一」,具有要求衝破封建思想禁錮、呼籲思想和個性解放的意義。1521年,莫爾的《烏托邦》在歐洲傳播。社會主義五百年序幕拉開。

1621年:明天啟元年,努爾哈赤攻陷瀋陽。明末,黃宗羲提出「天下為主,君為客」的民主思想。同期的托馬斯·康帕內拉創作《太陽城》,虛幻了一個實行絕對的公有制和沒有貧富對立的社會。1621年4月,「五月花號」捕魚小船再度從英國起錨時,「美國夢」也隨之起錨了。

1721年:清文武百官慶賀康熙帝御任60周年。當年,讓·梅葉創作《遺書》,提出建立平均共產主義制度。同年,英國正式形成內閣制, 西方「民主政治」開始向全球推廣。此時,彼得大帝改國號為「俄羅斯帝國」,「俄國夢」開始了。彼得大帝比康熙帝小18歲,兩人較量,1689年簽訂《尼布楚條約》,「中國」作為國名第一次呈現在外交文件中,傳統中國的「王土」觀念開始向近代民族國家的領土意識轉變。

1821年:清道光元年,清政府重申嚴禁鴉片貿易,再次籌劃解決八旗生計問題。當天朝的國門一旦被轟開,中華民族便跌入歷史深淵。1821年,馬克思3歲。馬克思一直關注中國,並預言,中國「最終會擠破世界資本主義體系」。然而,究竟如何喚醒睡獅?百年後,中國共產黨領導人直接回應:「中國式現代化,是我們為如何喚醒『睡獅』、實現民族復興這個重大歷史課題所給出的答案。」

商武丁時期甲骨文字「夢」字

1921年:蘇俄在建設社會主義道路上進行了成功的探索。這一年,中國共產黨第一次全國代表大會召開。中國共產黨一經誕生,就把為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興確立為自己的初心使命。

中國共產黨成為先鋒隊。1935年,中共中央在瓦窯堡會議上首次提出,「中國共產黨是中國無產階級的先鋒隊」,「同時中國共產黨又是全民族的先鋒隊」。這一年,中國共產黨人田漢、聶耳譜寫的《義勇軍進行曲》一經誕生,一句「中華民族到了最危險的時候」,在全社會普及了「中華民族」觀念。

1950年12月,在普洱專區第一屆兄弟民族代表會議上,全區26個民族(含支系)的代表與地方黨政軍代表共同立誓:「從此我們一心一德,團結到底,在中國共產黨的領導下,誓為建設平等自由幸福的大家庭而奮鬥!」其後,「民族團結誓詞」及簽名按原樣刻在石碑上。先鋒隊始終高舉著為中華民族謀復興的大旗。2017年10月,黨的十九大報告正式提出「鑄牢中華民族共同體意識」和「構建人類命運共同體」,並將其寫入新修訂的黨章。2023年3月,在中國共產黨與世界政黨高層對話會上,習近平總書記首次提出全球文明倡議,倡導不同文明包容共存、交流互鑒。2023年6月,習近平總書記強調「要建設中華民族現代文明」。每一個目標都是一段艱難的奮鬥歷程。

值得關注的是,進入新時代以來,中華民族的標識符號引起世界輿論的熱情關注:

從東海之濱到大漠戈壁,從泰山、崑崙、秦嶺、珠峰等高山到長江、黃河等大川;

從盤古開天、女媧補天、炎黃始祖、伏羲畫卦、后羿射日、嫦娥奔月、愚公移山等遠古傳說到《詩經》、楚辭、漢賦、唐詩、宋詞、元曲、明清小說、英雄史詩等文學作品;

從都江堰、大運河、坎兒井、故宮、布達拉宮等偉大工程和石窟、岩畫等歷史文化遺產到皮影戲、剪紙、算盤、二十四節氣、針灸、書法、戲曲等非物質文化遺產;

從「兩彈一星」、雜交水稻、載人航天、深海探測、天眼望遠鏡等重大科技成果到青藏鐵路、三峽大壩、南水北調等重大工程,等等。

它們成為建設中華民族共有精神家園的印記,成為「中國應當對於人類有較大的貢獻」的戰略資源,也成為讀懂未來中國的鮮活物證樣本。

美國著名右翼學者福山教授1992年出版《歷史的終結》,稱社會主義的歷史將終結。美國前總統歐巴馬2010年在澳大利亞講話直言:10多億中國人過上美國人的生活,將是「全球災難」。然而,進入新時代,「實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程」。

就這樣,風一更,雪一更,炎黃子孫跨過了千山萬水。眺望世界民族大花園,中華民族正走向人類文明的星辰大海。

參考文獻:

1.中國社會科學院哲學研究所:《中華之道:中華文明突出特性的哲學闡釋》,中國社會科學出版社2024年版。

2.中國歷史研究院編著《文明中國:中華文明突出特性的考古學闡釋》,科學出版社2024年版。

3.本書編寫組編《中華民族共同體概論》,高等教育出版社、民族出版社2023年版。

4.中國文物報社、中國考古學會編《中國百年百大考古發現》,文物出版社2022年版。

5.郭沫若主編《甲骨文合集(第一冊)》,中華書局1982年版。

6.郭沫若主編《甲骨文合集(第六冊)》,中華書局1979年版。

本文經作者授權轉發

作者:翁淮南,系中國國家博物館編審、中國歷史唯物主義學會理事

來源:2024年第8期 炎黃春秋

來源 |文博圈