秀容在線

在忻州古城的南邊,九龍岡之陽,有一條歷史悠久的河流,日夜不息地守護著古城,是古城的天然護城河。她,就是忻州人民的母親河——牧馬河。

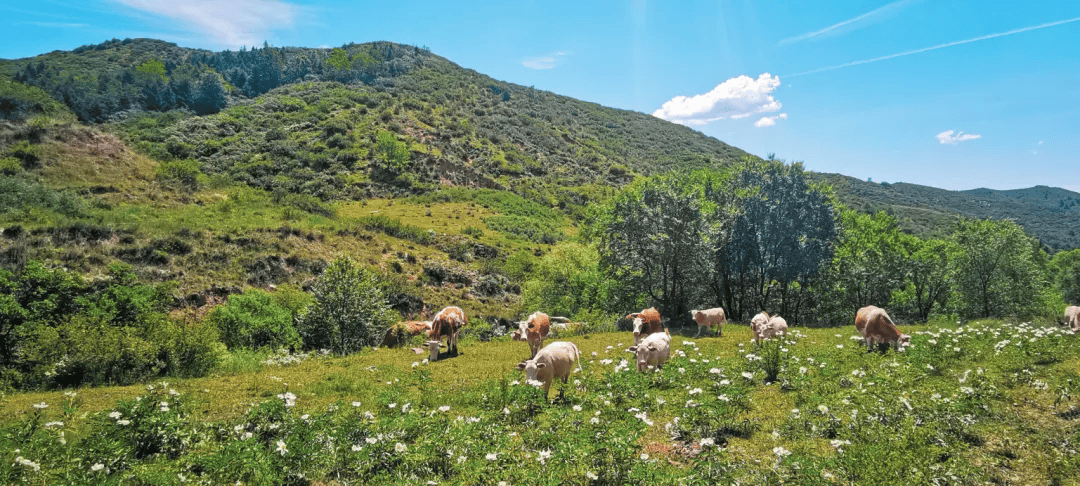

河畔牧牛

為了進一步認識和探究牧馬河,我們於仲夏6月,沿牧馬河幹流自上而下,再次赴牧馬河源頭、西歲興水庫、忻州城段、定襄入滹口等處進行了考察。

河流概況

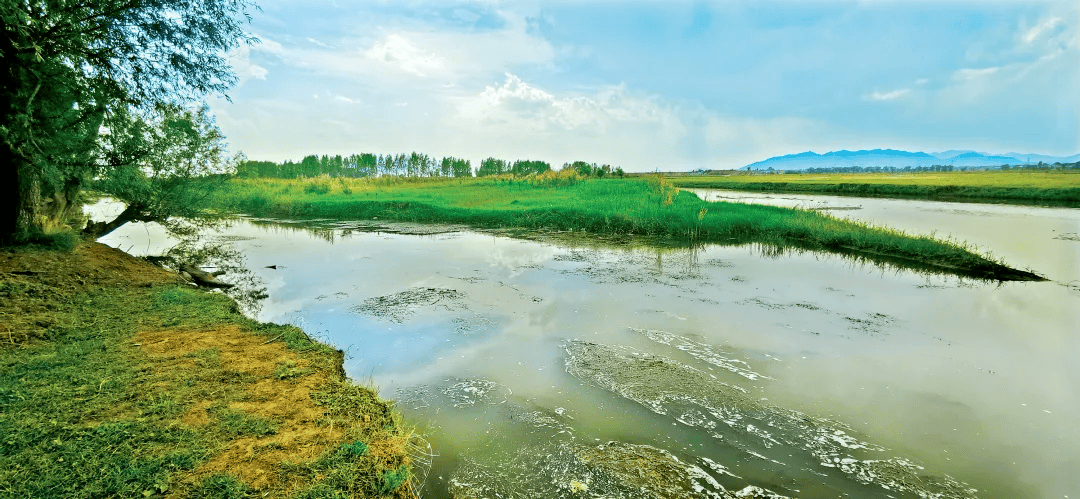

牧馬河,發源於太原市陽曲縣與忻州市忻府區、靜樂縣交界的呂梁山支脈白馬山南麓,源頭在陽曲縣西北部西凌井鄉六固村烏琴溝附近,地理坐標約經度112.272274、緯度38.310185,海拔高程約1569.8米。她經陽曲縣、忻府區、定襄縣,在定襄縣陳家營村西北匯入滹沱河,是滹沱河的一級支流。流域面積1498平方公里,幹流長118.3公里。河流以雨雪水補給為主,清水流量很小;年平均流量變化較大,最大為2.89立方米每秒,最小為0.085立方米每秒,極值比為34:1,多年平均流量為0.93立方米每秒。新中國成立以來,豆羅水文站實測最大流量為636立方米每秒(1958年);由於上游水土保持的加強和用水量增大,下遊河道乾涸嚴重,年斷流時間最長達250天,多年平均斷流時間94天。

牧馬河入滹口

牧馬河從牛尾莊西南入忻府區境內,於安邑村南出境,境內流域面積1176平方公里,幹流長67.687公里,其中忻府區與陽曲縣交界處到西歲興水庫河長21.067公里;西歲興水庫到忻府區與定襄縣交界處河長46.62公里。

平日裡,牧馬河就像慈祥的母親,用她那珍貴的乳汁哺育著自己的孩子,滋潤著忻定盆地。可在汛期,常常是大雨滂沱,山洪暴發,奔騰咆哮,洶湧而下,她就成了一條「脫韁的野馬」,是一條「災難河」。

河名來歷

牧馬河是一條古老的河流,她的名字,也具有一定的歷史地理特性和文化特性。

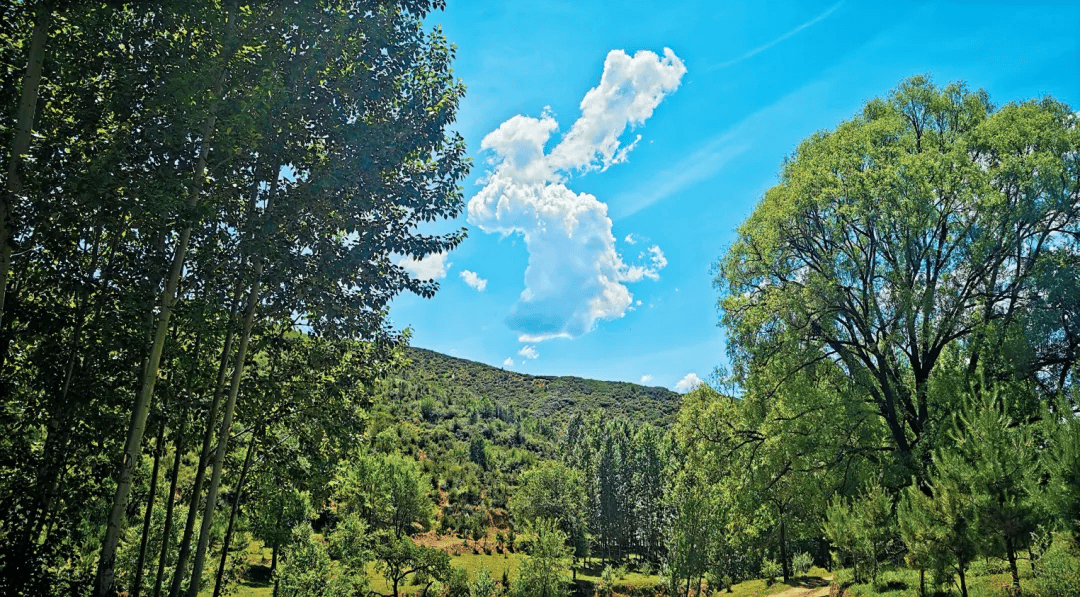

她從陽曲縣白馬山麓出發,自西向東,融入了無數條支流,因其上游流經濟道嶺、土嶺、洞門嶺、馬圈嶺、塔習嶺、新開嶺、陽子嶺七道山嶺,故俗稱七嶺河。

源頭風光

七嶺河流經忻府區莊磨鎮之後,河谷地形開闊,河道平坦,為廣闊的沖積平原區,她孕育了忻州的農耕文明,給沿河兩岸帶來富饒,而且水草豐沛,適於放牧,於是被稱為「牧馬河」。

傳說一:北魏時期秀容川的部落首領爾朱榮在莊磨、豆羅一帶的河畔設置過養馬場,因此便稱此河為「牧馬河」。

傳說二:此河從忻州城西南環繞九龍岡向北,經東石村後折東流去。因離九龍岡不遠的河灘上居住著少數民族,他們以放牧為生,見河岸邊長著一望無際的豐盛草坪和茂密的樹林,西邊還有延綿起伏的山崗,認為這裡既適於建房居住,又是天然牧場,馬兒在這裡可盡情地洗澡、飲水、吃草。所以這些從事遊牧業的少數民族,就在這裡定居下來。時間長了,人們就把這條河稱為「牧馬河」。

傳說三:唐朝大將尉遲恭在秀容布防時,曾在此河中下游兩岸操練兵馬,遂將戰馬飲水的七嶺河改稱「牧馬河」。

傳說四:《忻州直隸州志》載「:田顯原籍今陝西周至縣,宋元祐年間陣亡於此」。田顯為牧馬河畔豆羅鎮向陽村人,金朝時曾為駙馬。因田駙馬曾牧馬於此河,便稱其為「牧馬河」。

傳說五:金元時期外族入侵中原,曾有大量的戰馬在七嶺河邊放牧,久而久之便稱其為「牧馬河」。

不管河名來自哪種傳說,都足以說明:牧馬河是一條充滿歷史文化韻味之河,是百姓的安居樂業之所。

開發利用

多少年來,牧馬河用她那甘甜的乳汁養育著兩岸人民,坐落在牧馬河畔的東石村(曾稱「石家莊」村)就深受其益。明朝萬曆年間忻州知州楊維岳纂修的《忻州志》記載:石家莊有渠二道。清朝光緒年間《忻州志》記載:石家莊有泥渠三條,第一條名為洪水渠,在牧馬河南岸從木芝村引水流經東王村,灌溉面積4000畝,受益村為石家莊、紫岩、王家莊;第二條為上渠,在牧馬河南岸,從東王村西引水,流經東王村、東石村,灌溉面積1450畝,受益村莊有東石村;第三條名為下渠,在牧馬河南岸,從東王村西引水,流經東石村、魏家莊,灌溉面積3400畝,受益村莊有東石村、魏家莊、南莊。

西歲興水庫

新中國成立以後,為了更好地利用牧馬河水灌溉農田,政府於1950年成立了牧馬河灌區。灌區設計灌溉面積15.3萬畝,受益範圍包括忻府區、定襄縣的74個村,渠首工程有西曲大壩和豆羅二壩。

由於牧馬河河水的補給,忻州城南豆羅鎮一帶地下水豐富,豆羅水源地成為開發較早的忻州城區居民用水水源地,是忻州市地級以上集中式飲用水水源地,也是忻州市水質好、水量比較充足的水源地,對保障忻州城區居民的生活用水發揮著重要作用。

西歲興水庫,是海河流域牧馬河幹流上的一座水利樞紐工程,也是目前忻州市最大的水庫,總庫容2903萬立方米,控制流域面積496平方公里、幹流長36公里。水庫位於忻州城西南32公里處的三交鎮西歲興村南,屬牧馬河中游,始建於1975年,2007年開始經三年續建、擴建後,對下游13個鄉鎮30萬人口及耕地起到防洪保護作用,並具有農業灌溉、工業供水功能,對緩解忻定盆地水資源緊缺、促進區域經濟社會可持續發展具有積極作用。

西高東低的地理位置使牧馬河水席捲著河沙一路而下,到了忻定盆地便大量沉澱,日積月累,形成了厚厚的沙灘。在豆羅鎮與莊磨鎮交界處,有一座山叫陰山。牧馬河水自上游而來,起先河床中砂石滾滾,水流渾濁,穿越陰山之後,河流像被濾過似的,頓時變得水清砂細,俗傳卵石為陰山所噬,吞吐變易,於是形成一道獨特的景觀:陰山吃石——忻州八景之一。陰山之下河床中的砂子便顆粒均勻,也就有了高質量的豆砂。豆砂以其顆粒均勻、承受壓力強等特點,被列為全國建築行業的標準用砂,成了忻州乃至山西建築業的「香餑餑」。上世紀50年代,豆羅就有勞改砂廠和國營砂廠,每天都有成百上千噸豆砂由火車、汽車運往全國各地,豆羅也因此聞名全國。

牧馬河一路向東、川流不息,從三交鎮牛尾莊村進入忻府區,經西歲興水庫調節後,流經莊磨鎮、豆羅鎮、忻州市區東南。因此,牧馬河堪稱歷史悠久的「太忻使者」。

忻州古城與牧馬河

水是生命之源,養育萬物,也滋養了鄉村與城市。有著1800多年歷史的忻州古城,東城門樓名曰「永豐門」,寓意百業興旺、物產豐饒。門楣高懸「雙流合抱」之匾,「雙流」指的就是城南的牧馬河與城北的雲中河,兩河過忻州城後一路向東,奔騰相擁,在定襄境內相繼匯入滹沱河,一道注入渤海。古城因依山傍水,又處晉北與太原之交通咽喉,有得天獨厚的地理位置,素稱「晉北鎖鑰」。

忻州古城修建在九龍岡與牧馬河之間,又稱臥牛城。傳說,有一神牛在此出沒,到牧馬河飲水,並經常臥在那裡,曾有部落酋長見此怪牛擾之,使他在河邊所養牛馬等物不得安寧,欲想治之,可未見任何效果,只好率下屬人群及牛馬離開這裡。還有一南方人懂得風水之學,見牧馬河畔及九龍岡這個地方是藏寶之地,便住下來探訪,一日忽見神牛到牧馬河飲水後在岸邊怡然而臥,認為這是一頭不同尋常的牛,就想用靈芝草誘之,神牛聞得靈芝草香味,竟著了魔似的乖乖地跟來,這時南方人拿出帶有針刺的夾鼻,突然伸手要夾牛的鼻銜,由於操之過急,牛醒悟過來,頓時躍起身軀,挺起犄角,向西順著坡勢竟將幾座崗頭撞平,一時間地動山搖,黃塵蔽天,神牛也撞斷半截右角,長哞一聲不知去向,南方人被驚嚇得滑落崖溝而死。只因遭此一劫,九龍岡草木枯死,牧馬河不再清澈。

相傳,忻州古城的選址不僅在當年神牛常臥的地方,而且把城築成臥牛的形狀,稱為臥牛城。如此說來,臥牛城與牧馬河這一城一水還有這麼一段美麗的故事傳說,為忻州古城增添了耐人尋味的傳奇色彩和鄉情濃厚的文化氛圍。

忻州城曾建有白鶴觀,城內二道坡的一個巷子還稱白鶴巷。這些記載白鶴的建築與地名,足以證明牧馬河當時的景觀是多麼優美迷人。正因如此,明代忻州籍詩人王治,站在西門坡秀容書院六角亭上觀望牧馬河時,突然詩興大發,留下了「九龍岡上望晴川,水色悠悠接遠天。絕似江南風景好,煙波只欠釣魚船」的千古名句。

英雄之河

豆羅鎮地處忻府區南端、石嶺關下、牧馬河畔,距市區12.5公里,境內北同蒲鐵路、大運公路及高速公路、高速鐵路相繼穿越,建有豆羅火車站,是忻州市通往太原的咽喉要地,素稱「忻州南大門」。

牧馬河生態公園

1948年,徐向前司令員指揮的晉中戰役,解放了晉中所有地區,閻錫山只剩下了忻縣城和太原城,陷入我軍的重重包圍之中。我晉綏軍區六分區的部隊在晉中戰役末期,又打下了黃寨據點,將忻城之敵與太原分割開來。忻縣城成了孤守的死城一座,守敵十分恐慌。敵40師師長曹國棟待在太原城不敢返忻,敵39師師長劉鵬翔連連給閻錫山發報,央求派兵接應回並。

為了解放忻縣,為和平解放太原或決勝太原創造條件,我人民解放軍於1948年7月20日,在牧馬河畔擺開戰場,發起了豆羅截擊戰。

據《人民日報》報道,此戰我軍殲滅閻錫山43軍暫編39師、保安16團、民衛軍等之大部,擊斃偽第三專員公署專員朱理、39師副師長賈紹棠及以下官兵400餘人,生俘閻太原綏署少將督導員艾子謙、保安16團團長易培聶、忻縣偽縣長黃士元及以下官兵6776名,繳獲大量槍枝彈藥等軍用物資。至此,1948年7月21日,忻縣全境解放。

這一仗,是解放晉北的最後一仗,至此黃寨以北已無敵人,晉北徹底解放,解放太原指日可待。

母親河牧馬河,「參與」和見證了忻縣解放這一光榮歷史。

文化之河

忻州城外,雲中、牧馬兩河日夜奔流,像一對情侶,熱烈擁抱之後共赴滹沱河,這一奇景被曾任忻州知州的清代詩人李之寫進《陀羅山》一詩:「獨沖煙雨過陀羅,亂石奔濤見古河。北有雲中南牧馬,雙流合抱入滹沱。」成為對忻州地理描述的經典之作。

「白馬山東牧馬河,當年鐵騎幾經過。迄今澤潤千塍列,水滿長渠隴滿禾。」這是清乾隆八年四月,任忻州知州的李之讚譽牧馬河的詩句。

「雲中牧馬水悠悠,為過崗東合抱流。一入滹沱三水匯,春澆夏灌益忻州。」詩人更是為忻州古城東城門匾額「雙流合抱」賦詩一首。

「一入秀容境,先尋野史亭。詩宗持論重,山色系舟青。五代薛雲谷,遺蹤不可求。大河看牧馬,官渡笑浮牛。」這是清代詩人張祥河在《忻州》一詩中對牧馬河的描述。

「系舟盤盤連石嶺,牧馬澄澄倒山影。山光水氣相混涵,中有元家舊廬井。雁門一開豺虎場,駕言投跡嵩之陽。青山偃蹇不可將,十年竟墮兵塵黃。」這是宋金時代定襄籍詩人趙元在《題裕之家山圖》一詩中的牧馬河。

文化名人

文化之河孕育文化名人,牧馬河畔的韓岩村,便是傑出詩人元好問的故里。元好問,字裕之,號遺山,今忻府區韓岩村人。他從小受文化薰染,七歲時便會作詩,有「神童」之譽,後被北方文宗趙秉文所嘉賞,名震京師,號稱「元才子」。金宣宗興定五年(1221年)登進士第,歷內鄉令、南陽令、尚書省掾、左司都事、尚書省左司員外郎等職。元好問是金元時期北方文學的主要代表、文壇盟主,被尊為「北方文雄」「一代文宗」,擅作詩、文、詞、曲,著有《元遺山先生全集》《遺山樂府》。

韓岩村北,有亭翼然臨於高台之上,名曰「野史亭」。元好問晚年在此修史,作詩《野史亭雨夜感興》,表達自己的艱難處境:「私錄關赴告,求野或有取。秋兔一寸毫,盡力不易舉。衰遲私自惜,憂畏當誰語。展轉天未明,幽窗響疏雨。」野史亭建於元代,六角攢尖頂,亭內正壁有元好問畫像石刻,左右各錄其生前墨跡。亭北建大廳三間,壁間嵌有元明清以來名人詩文石刻。大廳兩側各建屋宇四間,供憑弔者棲止。亭東西兩邊門柱上有一副徐繼畬題寫的楹聯,對元好問在詩歌和史學方面的成就給予了高度評價:「撰述轡龍門涑水憩幽窗疏雨採摭不遺金源一代留文獻,詩歌媲山谷東坡值滄海橫流宗工無愧風格千秋著典型。」

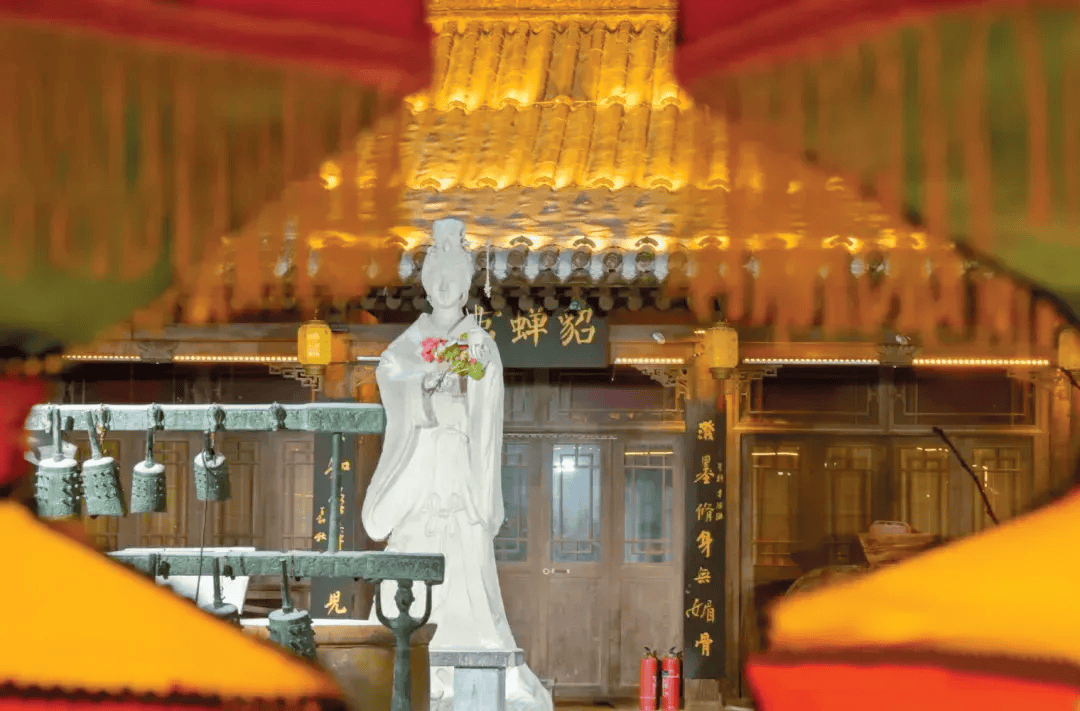

貂蟬故里

貂蟬,出生於東漢末年,是中國古代四大美人之一,年少時被選入宮中,執掌朝臣戴的貂蟬冠,從此更名為貂蟬。古籍里雖沒有記載,但文學作品中多有描述,貂蟬為漢末三國時期的重要人物之一。《三國演義》中對她更是作了進一步描寫和刻畫,影響頗大,使其成為家喻戶曉、婦孺皆知的「人中傑」「女中英」。

貂蟬故里就在牧馬河畔的木芝村,木芝村因盛產木耳,原名「木耳村」,後因村中槐樹下發現一株千年靈芝,遂改名叫「木芝村」。村中曾有貂蟬戲台和貂蟬墓,時過境遷漸成廢墟,遺址常有古代磚、石構件、銅幣、陶瓷殘件出土。

現在的貂蟬陵園是在墓地原址重新築砌的,坐北朝南,門檐上懸「貂蟬陵園」橫匾,兩側有「閉月羞花堪為中國驕傲,忍辱步險實令鬚眉仰止」的金文楹聯。園內用花牆分隔成南、北兩部分,北為陵區,南為展區。南院建貂蟬彩塑館,再現「貂蟬迎賓」「羞花問世」「祭山驚艷」「落難認父」「拜月銘志」「憂國請纓」「施計除奸」「繡袍寄情」等場面,反映了貂蟬「不惜萬金軀,何懼險象生」的一生。

古河新姿

水是城市的景觀要素、經濟要素,更是城市的文化要素。忻州,因水而興,因水而美。用好水資源,治理水污染,保護水環境,關係民生福祉,關係城市發展。作為滹沱河的重要支流,牧馬河在歷史上的生態可圈可點,明代詩人梁瑞霖在詩句中留下了滹沱河的風姿:「一鞭曉色渡滹沱,芳草茸茸漫碧波。」

牧馬河生態公園一角

風沙源、納污坑、垃圾帶,曾經,牧馬河的「瘡疤」讓人扼腕嘆息。後花園、發展軸、新空間,如今,牧馬河的「蝶變」令人心曠神怡。在人民群眾的熱切期盼中,忻州市委、市政府下決心對牧馬河全域實施生態修復工程,高標準打造水清岸綠風光美、和諧繁華產業興、特色彰顯韻味濃、通暢親水百姓樂的生態河、產業河、文化河、民心河,系統推進河道全域生態治理,著力營造「河暢、水清、岸綠、景美」的生態環境。

牧馬河生態公園項目是市委、市政府堅持「生態優先,綠色發展」理念,建設綠色忻州、宜居忻州、康養忻州的生態工程,是我市強勢推進溫泉康養集聚區、溫泉康養專業鎮、國家級溫泉旅遊度假區建設,促進文旅產業高質量發展、打造世界級旅遊康養目的地的又一重大文旅康養項目,是打造有特色、有魅力、有品質,生產生活性價比最優精品城市的生動實踐。

善治理者,善於謀勢;決勝負者,長於布局。這是一場關於生態文明的考試,以牧馬河為考題,用生態治理作答,人與環境關係的演變軌跡、生態理念的升華過程,都被清晰而生動地寫在答卷上。建設專班對標雄安新區的先進做法和成熟方案,高標準、高品位、高起點規劃設計,遵循林為體、水為脈、文為魂,碧水秀林、伴城伴鄉的設計理念,堅持河流和兩岸統籌、地上和地下結合,全方位、全地域、全過程推進牧馬河生態治理,提升生態系統質量和穩定性,實現生產、生活、生態的和諧統一。

牧馬河生態公園為狹長帶狀生態濕地公園,園內景觀分布在河道兩側,構成「一河兩路、三橋五場、六林一塘」,合稱為「牧馬十八景」。「一河兩路」是指牧馬河及其兩岸蜿蜒堤路,分別命名為「槐蔭路」「丁香路」;「三橋五場」指從南到北跨河而建的「抱月、攬星、永豐」三橋以及依河而建的「景賢、好問、九原、永豐、跤鄉」五座廣場;「六林一塘」為六片原生態樹林和一片魚塘,分別取名為「撫綠聽瀾、桑榆沐霞、青春飛揚、怡氧自得、朴澤汛芳、雛鶯鳴翠」及「映月塘」。牧馬河生態公園的建成,有力促進了牧馬河流域生態保護、水質提升、河道安全、環境美化的提檔升級,使良好生態環境成為我市高質量發展的支撐點和人民群眾幸福生活的增長點。

時光鐫刻不朽,奮鬥成就永恆。如今的牧馬河,已奏響新時代的澎湃樂章。牧馬河綠了兩岸,綠色發展成為很多故事的新主題,生態優先的理念更深入人心。

來源:忻州日報新媒體中心