1938年劉伯承討要鄧小平,舉出七個理由,毛主席:我怕你們合不來

「劉鄧大軍挺進大別山,百萬國軍都被顛一顛。」這句話是當時老百姓的諺語,指的是劉伯承和鄧小平率領的中原野戰軍,也稱為中野部隊。

解放戰爭之初,蔣介石不懼怕紅軍的其他野戰部隊,唯獨害怕劉鄧的中野!為何?因為中野部隊的大本營在南京北邊的大別山地區,如果劉伯承和鄧小平願意,他們隨時可以率領部隊南下突擊南京。

我們今天要講的故事不是中野的輝煌傳奇,而是這支部隊主帥和政委的「將相和」,主帥是劉伯承,政委是鄧小平,兩人相互扶持,互相幫助,最終鑄造出一支鐵一般的軍隊。那麼劉伯承和鄧小平的關係究竟有多好?

提起兩人的關係,還得把時間調回1937年那個肅冷的冬天,中野的前身是129師,在抗戰時期,129師就是我黨領導的三大主力之一,當時師長是劉伯承,政委是張浩(原名林育英),劉伯承和張浩兩人關係也極好,多年的共事經歷也讓兩人搭配非常默契。

那年,劉伯承時常提到:「有張浩在,我後方無憂!」

然而,天有不測風雲,張浩英年早逝。早年張浩在東北遭到叛徒出賣,被抓入獄中被嚴刑拷打,長期的酷刑下,給他留下無數傷痕隱患,後來來到129師,為了部隊也是鞠躬盡瘁,多年來日夜顛倒地忙工作,終於透支了他的身體,讓他身體越來越虛弱。

手下人心疼他,就把他的情況反映到中央,毛主席當即做出決定:「不能讓高級幹部在前線帶病工作,馬上讓張浩回延安養病。」就這樣,張浩離開了129師,劉伯承也失去了一個好搭檔。1942年張浩去世,毛主席親自為其抬棺。

張浩離開了,129師也不可能讓劉伯承一個人獨立支撐,對於129師的政委人選,這可把毛主席給難倒了,因為政委這個職務相當重要,也相當難選。

當時,我黨一直實施黨指揮槍,政委就是部隊的黨代表,雖然並非軍事主官,但政委也是首長之一,在軍事主官猶豫不決之時,政委的介入就是最好的解決方式。

畢竟是人,我們都逃不了人性,讓一個人決定數萬人的未來必定有風險,有了政委就不一樣,最起碼是兩個人互相配合、互相監督,能夠極大地減少錯誤決策的出現。

從長征、抗日戰爭、解放戰爭時期,我國各部隊湧現了一大批軍事主官和政治主官搭配默契、相得益彰的事例,比如,四野軍事主官是林彪,政治主官是羅榮桓,兩人的關係亦師亦友,如果沒有羅榮桓,就沒有林彪後來的遼瀋大捷,羅榮桓對林彪影響極大,林彪雖然軍事能力超群,但有時候在關鍵點上優柔寡斷,而羅榮桓軍事指揮不如林彪,但他卻擅長決斷,兩人也類似於唐初的「房謀杜斷」。

而林彪一生中,只對寥寥幾人欽佩,其中一個就是羅榮桓,在羅榮桓去世第二天,林彪依然拖著病體單獨與羅榮桓遺體告別。

同樣,劉伯承和鄧小平也是一對「神仙搭檔」。儘管兩人並非性格和能力互補,但兩人卻能夠拋棄一切成見,互相扶持著共渡各種難關。

政委這個職位太關鍵了,同時,129師也太關鍵了,一般的政委是不行的,必須是一個政治思想和軍事思想都十分成熟的人才可以勝任。

為了找到能擔任129師政委的人員,毛主席和張聞天、朱德、任弼時、王稼祥等人連續研究了好幾天,才研究出幾個人選。其中大家推薦最多的就是徐向前。

首先,徐向前是129師副師長,在該師團也有著足夠的威望,如果他當政委,129師全體戰士是絕對信服的。

徐向前性格溫文爾雅,還相當有文化,打仗也非常厲害!但是毛主席卻表示反對,他認為徐向前的軍事能力更突出,應該做軍事主官。徐向前被否決後,眾人又推出了任弼時,任弼時常年在毛主席身邊,讓他去和劉伯承配合,這也便於傳達中央命令。

但毛主席再次做出否決,他的理由是,任弼時在延安已擔任要職,作用是不可替代的。既然徐向前和任弼時都不行,大家又推出了數人,但毛主席總覺得還是下不了決定,最終他想來想去認為應該和劉伯承談談,也聽聽他的意見。

由於事態緊急,129師政委也不能一直空缺,毛主席就把劉伯承叫到延安來,接下來就是毛主席和劉伯承的一次談話,而這次談話也關係到整個129師未來的命運。

由於兩人相處也有很多年了,毛主席也沒有拐彎抹角,直截了當地問劉伯承。讓他給自己推薦一個合適的政委,劉伯承思索片刻後,作出回答:徐向前。

甚至劉伯承還提出兩種可能,一個是他當師長,徐向前當政委,另一個是他當政委,徐向前當師長,聽到劉伯承這話,毛主席也是欣慰地笑著說:「他另有重任要承擔,你還是另選人才吧!」

聽到毛主席這樣說,劉伯承沉默了許久,毛主席也是抽起一根香煙,毛主席煙癮確實挺大,但只有他陷入深深思考時,他才會一根接著一根抽,而此時就是這樣,他的桌面已經放了許多煙頭。片刻後,劉伯承開口了:「我認為有個人很合適,但不知中央是否同意,主席願不願意放!」

毛主席聽到後,趕緊詢問:「什麼人?快說?」

「鄧小平!」劉伯承一臉嚴肅地回答。毛主席並非沒有想到鄧小平,但他的年紀太小了,如今才33歲,比劉伯承整整小了12歲,此時是八路軍政治部副主任。

毛主席饒有興致地問劉伯承:「理由何在,你談談。」接下來劉伯承說的理由,每一個都讓毛主席沒法拒絕。

他說的第一條就是鄧小平的四川人,129師絕大多數人都是四川人。

第二個是鄧小平干過中央秘書長,現在還是政治部副主任,將士們可以信服他。

第三個組織指揮能力強,百色起義就是他組織的。

第四個出席過遵義會議,路線上值得信賴。

第五個曾擔任《紅星報》主編,在團結和凝聚士氣上,有自己獨到的想法。

第六個曾經出國留學,和黨內許多同志都很團結。

第七個129師需要一個年輕的首長。

劉伯承在講出這七個理由短短數分鐘內,毛主席已經吸掉了兩支香煙,聽完劉伯承的理由後,他笑著說:「你說得對,我們怎麼就沒考慮到小平頭上。」緊接著又說了自己的顧慮,過去鄧小平從沒和劉伯承直接共事過,他擔心在前線,兩人會合不來!

面對劉伯承公開討要鄧小平,毛主席的回應真是太意外了!

的確從旁觀者的角度看,前有張浩這麼個優秀的模板,後面又有很多人都推進的徐向前,鄧小平一個直接外調的政委,再加上太過年輕,其所面臨的壓力極大。但劉伯承對此卻很有信心回答主席:「完全沒問題!」就這樣,鄧小平成為了129師的政委。

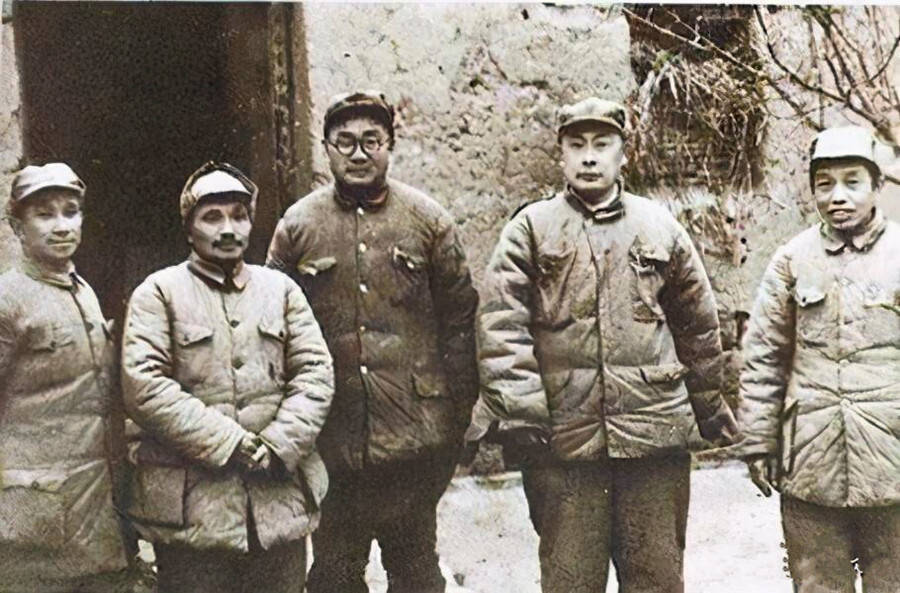

1938年,鄧小平坐著從日本人手裡繳的老卡車,一路上晃來晃去地來到了129師,而這一來,兩人開啟了長達13年的神仙合作。

為何劉伯承和鄧小平之間的合作會如此默契,劉伯承的手下曾說過這樣一個故事,在1940年的百團大戰時期,他來到司令部,進門後看到這樣一個場景,在一張地圖前,鄧小平舉著蠟燭,一隻眼睛失明的劉伯承順著燭光看著地圖。

鄧小平擔心劉伯承看不清,就舉著蠟燭跟著劉伯承手移動,在回憶這一幕時,他動情地說:「在這個再簡單不過的窯洞裡,我革命了幾十年,像兩位首長這樣深的感情見得不多。」

然而,感情畢竟是感情,關鍵時候,兩人的工作風格是不一樣的,劉伯承是一個很儒雅細緻並且非常謹慎的將領,對待手下也非常寬容,他的作戰安排非常周密細緻。

而鄧小平卻善於在複雜事務中抓住主要矛盾,幹事果斷乾脆,並且對於手下出現的問題,敢於批評,非常嚴厲。兩人的搭配,恰好形成了互補。

兩人合作13年後,一直到1950年,劉伯承在南京籌辦軍事學院,而鄧小平留在西南。

1986年,劉伯承在北京病逝,當天,鄧小平知道後悲痛萬分,在後來的遺體告別儀式上,他也是最先趕到現場,趴在劉伯承遺體前泣不成聲。

鄧小平曾在《人民日報》發表悼念劉伯承的文章,他這樣寫道:「我比他小十歲,性格愛好也不同,但同伯承一起共事,一起打仗,我的興趣是非常愉快的。」

鄧小平女兒也這樣說道:「在我印象里,父親嚴肅多而歡笑少,非常堅強,很少情感流露,可是在他悼念劉帥的文章中,我看到了父親另一面,一個深情的戰友。」

13年風雨,兩人互相扶持,一步步把129師做大成中野,並成為了蔣介石的心腹大患,而對兩人關係最好的詮釋或許就是那句:「劉鄧不分家!」