西洋火炮專家孫元化

西洋火炮專家孫元化

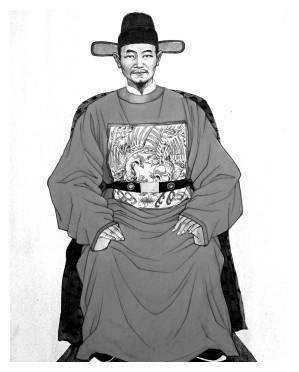

孫元化(1581年—1632年)字初陽,號火東,上海川沙縣高橋鎮人,是西洋火炮專家。天啟間舉人。從徐光啟學西洋火器法,孫承宗薦為兵部司務,在邊築台制炮,進兵部職方主事,崇禎初為職方郎中,三年以右僉都御史,巡撫登萊,五年叛將孔有德陷登州,被俘後放歸。

孫元化為一代儒將,其祖父孫抬是明給事中孫浚的後裔,居江東高橋鎮(今上海浦東),有子3人。父親孫繼統,致力於詩作,不願為官,後遷居嘉定。明神宗萬曆九年(1581),孫元化出生在嘉定縣高橋何家弄,後遷居嘉定縣城。他「天資異敏,好奇略」,(光緒《嘉定縣誌·人物》)曾到上海縣徐光啟學館受業。(程嘉燧《壽懷西徐翁序》)明萬曆四十年(1612)舉人,從徐光啟學習火器和數學,只因熱心西學,未能考中進士,遂放棄科舉功名,潛心研究西學。

孫元化因恩師徐光啟接觸到西洋教士和西學。在徐光啟入教後,他確認天主教能「補益王化,左右儒術,救正佛法」後,於天啟元年(1621)在北京受洗入教,即邀請洋教士到家鄉嘉定開教,遂使嘉定成為中國天主教活動中心之一。

天啟二年(1622),遼省防務吃緊,孫元化向朝廷條呈《備京》、《防邊》兩策,受到朝廷的重視。兵部尚書孫承宗出任薊遼經略,用孫元化築台制炮主張,築寧遠城,孫主其事。(《明史·孫承宗傳》)後經侯震暘保薦從軍遼東,協同袁崇煥駐守寧遠,對袁崇煥等幫助極大,袁崇煥譽為「識慧兩精」。次年,孫助袁崇煥守寧遠,天啟六年,努爾哈赤率6萬大軍號稱20萬猛攻寧遠,明軍城頭共布置有11門大炮,威力驚人,努爾哈赤身受重傷,七個月後病死,史稱「寧遠大捷」。事實證明築台制炮是抗金最佳方略。

由於奸人魏忠賢專權,袁崇煥被迫引退,孫元化也被罷官回鄉。

崇禎元年(1628),崇禎接位,誅殺魏忠賢,袁崇煥復出,點名要孫元化襄贊遼省軍務。第二年,金兵直犯北京,多疑的崇禎中了皇太極的反間計,冤殺袁崇煥。孫元化在關內關外隔絕的困境中,團結將士,藉助西洋大炮,駐防的八城、二十四堡屹立不動(光緒《嘉定縣誌·人物》)。

孫元化力主以廣寧為抗金前沿陣地,逐步向前推進。明廷未採納其正確主張。崇禎三年一月,孫元化隨孫承宗鎮守山海關,三月加山東按察副使,五月兵部尚書梁廷棟破格薦用孫元化升登、萊二州巡撫。孫元化在登州網羅西學英才,大膽募用西士,組建一支有27名歐人的外籍軍團,使登州成為「東陲之西學堡壘」(方豪《中西交通史》)。後袁崇煥殺毛文龍,皮島舊將譁變,登萊巡撫孫元化接收了皮島的叛將孔有德、耿仲明、李九成等人。孔有德被任命為騎兵參將,耿仲明則被派往登州要塞。

新航路開闢後,西方殖民強盜以炮艦橫行東方。嘉靖初,明將汪鋐就奏稱:「自古兵器未有出其(指火炮)右者,用之御虜守城,最為便利,請頒其式於各地,製造御虜。」(《殊域周咨錄》卷9)嘉靖間(1522~1566),明朝造過洋炮,但未重視。到隆慶時(1567~1572),戚繼光已嘆西炮鑄造法失傳。

利瑪竇等來華傳教,也傳進了西方科技,包括大炮。徐光啟、李之藻等一批有識之士最早接受西學,對炮術尤為重視,認為這才是經世致用之學,禦敵強國之本,向朝廷建議購西炮,募西兵,抵禦後金。(《徐文定公集》卷3,李之藻《為制勝務須西銃乞敕速取疏》)又提出全新的軍事方略:「建敵台以護銃(炮),以銃護城,以城護民,萬全之策,莫過於此。」(沈國元《兩朝從信錄》卷6)由於朝中保守人士反對,明廷兩次購炮才得14門,招西兵則半途而廢。(《崇禎長編》卷34、35)

徐光啟為國籌劃,難盡心愿,是他的學生孫元化把他的築台制炮的方略付諸實施,並一度使遼東防務出現大的轉機。

孫元化是明末最出色的火炮專家,「所善西洋炮法,蓋得之徐光啟雲。」(《明史》卷248)他還著有我國第一部炮學專著《西洋神機》。他一生以炮術報效國家,1621年條呈《備京》、《防邊》二策,向遼省經略王在晉獻策「築台制炮」,與恩師徐光啟主張一脈相承,可惜王在晉不用。1622年,孫承宗經略薊遼,「築台制炮,一如元化言。」(同上)孫元化的才能得以施展,參與寧遠城的構建與防守。1626年,清太祖努爾哈赤攻寧遠,被西洋巨炮擊傷而亡。這就是有名的寧遠之捷,崇禎帝敕封那門大炮為「安邊靖虜鎮國大將軍」。明朝將領遂對洋炮刮目相看。(《瞿忠宣公集》卷2,《講求火器疏》)事實證明已築台制炮是對付金兵最佳方略。袁崇煥說:「(我)兵不利野戰,祗有憑堅城用大炮一策。」(《明史·袁崇煥傳》)

1629年,金兵繞道遼省進攻京師,關內關外隔絕半年。孫元化在困境中守撫寧,救開平,復建昌、灤州、永平、遵化,所向皆捷。他駐防的八城、二十四堡屹然不動,很重要的原因是發揮了西洋火炮的威力。(光緒《嘉定縣誌·人物誌·孫元化》)傳教士衛匡國《韃靼戰紀》還述及孫與葡兵共守遼東事。

孫元化也鑄造過大炮。早在崇禎二年(1622),明廷就命孫元化仿製西洋大炮。次年三月炮成,朝廷封巨炮為「安國全軍平遼靖虜將軍」,遣官致祭。(方豪《中西交通史》)孫悉心遼省防務多年,鑄造過多少大炮,惜無記載。

崇禎三年(1630),皮島劉興治倡亂,徐光啟薦舉孫元化平叛,上疏說:「速召孫元化、王征於登州。」還建議募用洋兵,說:「西洋統領公孫的等,宜差官星夜伴送前來。」說他所率25名炮手「可成一營」。又說中西「兵各異習,將各異心,其間經營聯絡,劑量分配,齊眾若一者,非孫元化不可也。」(《徐光啟集》卷6,崇禎四年十月二十一日《欽奉明旨敷陳愚見疏》)徐還推薦「熟諳西器」的郭士奇,「為孫元化贊畫,分理經營,成效必速。」(同上,崇禎四年十月二十五日《開送兵部》八條)從中看出,徐光啟是多麼信賴孫元化,相信他熟諳西學炮術,必成大事,同時看出徐光啟、孫元化對西學西士的全新眼光。

這年,孫元化受命為登萊巡撫。其時,徐光啟籌劃招募西兵300,正在赴京途中,由於給事中盧兆龍反對而被遣回澳門。孫元化上疏與盧辯論,並請調西兵至登州。(《崇禎長編》卷43)結果有25名葡萄牙炮手到孫元化麾下服務,其中有統領公沙的西勞和翻譯陸若漢,這應是崇禎四年三月己卯後的事,因為陸若漢完成遣送應募的西兵回澳門任務,回到北京,於此日上《差竣復命疏》。(同上卷44)

在登撫孫元化的努力下,我國一批懂西學炮術的專家雲集登州,其中有《遠西奇器圖說》作者王征,任山東按察司僉事,監遼海軍務。還有《西洋火攻圖說》作者張濤,任中軍副將,登萊副總兵。方豪《中西交通史》記,葡人「陸若漢、公沙的西勞諸人參孫元化幕」,「中國士大夫之信西學者,亦多投孫元化。」因此,登萊巡撫孫元化的駐節地登州成為「東陲之西學堡壘」。

孫元化任登撫在崇禎三年六月劉興治作亂之後,至五年正月登州被叛軍孔有德攻占,期間不足一年半,就在登州創建一支可觀的西炮兵團,毛荊石《平叛記》卷上記:「賊破登州,是時尚有紅夷火炮二十餘位,西洋炮三百餘位。」這麼多炮不可能是進口的,因為據史籍記載,明廷派人到澳門購炮只有兩次,1621年購4門,1629年10門,均用於北京、遼省防務,登州之炮應是孫元化研製的。崇禎四年(1631)八月十九日,孫元化給兵部的報告說,當年四月十五日有造銃(炮)匠、放銃師53員到達登州。(《明清史料》乙編第一本,崇禎四年八月兵部《題行稿薄》)登州成為當時研製火炮的中心。

孫元化苦心經營,鑄造新式火炮,前程本是無量的,或許還會對中國歷史產生大的影響,無奈吳橋兵變,登州失守,一切努力,付諸東流。

登州失守,西炮落到孔有德叛軍手中,用來攻打萊州。《平叛記》記,崇禎五年(1632)二月十二日,「賊駕牛車運(登州)紅夷大炮七八位入營,每位用牛四頭,皆重二三千斤也。」大炮轟城,城牆多頹圮,山東巡撫徐從治中炮身亡,足見炮的威力很大。(《明史》卷248《徐從治傳》、卷276《朱大典傳》)

崇禎六年(1633)二月,明軍收復登州,孫有德、耿仲明從海路逃走,投降後金,一定攜西炮以博取新主歡心。孫元化造大炮抗金,結果卻成後金向明攻擊的利器。

明朝,一般人對西洋人都有戒心,對「躍馬持刀,彎弓挾矢於帝都」的西兵更是疑懼,甚至敵意。其實,用西炮募西兵,並非壞事,寧遠之役西炮的作用是有目共睹的。西炮的引進還有深遠的意義,因為「它將使整個作戰方法發生變革」。(恩格斯《反杜林論》)只可嘆徐光啟、孫元化之後,我國再也無人對西學西炮作深入研究,錯失奮起趕上西方的第一次機遇。

國人對西人西兵的疑懼並沒有根據,歷史卻留下中國人與西人合作的範例,徐光啟與利瑪竇合譯《幾何原本》,孫元化在傳教士幫助下著《西洋神機》,都是明證。西兵為我所用也有實例,孫元化麾下27名西兵助守登州,都恪盡職守,其中12人陣亡,包括統領公沙的西勞,受傷脫險的15人,沒有一人降敵。崇禎五年(1632)四月,兵部尚書熊明遇上疏為公沙的西勞等15人請恤,是對西兵客觀公正的評價。(《崇禎長編》卷58)

費賴之《入華耶酥會士列傳·陸若漢》記登州之役,西士幸逃性命者,僅陸若漢與其他葡籍3人。方豪《中西交通史》認為,此記「與熊明遇疏不合,疑熊疏為得其實,而若漢之為明廷重視,優禮南還,則與教中記述固無出入也。」

僱傭軍是國外政治舞台活躍的一支力量,我國明清兩朝只有孫元化麾下一支。中國人從來是疑洋人,畏洋人,孫元化卻信洋人,用洋人,洋人也樂為所用,矢志效忠,死而後已,足見孫元化的眼光、膽識和才幹。

孫元化任登萊巡撫時,還做了件有利於西學西炮傳播的大善事,值得一述。崇禎三年七月,朝鮮使臣鄭斗源一行39人,由海路經登州去北京,於次年六月由原路返國。鄭斗源在登州時,與葡人翻譯陸若漢酬酢往返,有所投贈,陸贈鄭千里鏡、西炮、自鳴鐘等西器,鄭進獻給本國國君仁祖,並答奏仁祖,說西國將士樂為孫元化效力,又稱孫「清儉疏雅,雖威武不足,可謂東門得人矣。」還稱陸若漢「似是得道之人」。(朝鮮《李朝實錄·仁祖大王實錄》卷23、24;《崇禎長編》卷39,三年十月辛酉條)朝鮮還保存《西洋國陸若漢答李榮後書》,李榮後是使臣鄭斗源的譯官。陸在信中說:「敝國之人喜遠遊,得至明國,向蒙隆遇,獻以火器,少盡報效之忱,來到東牟(登州),幸逢賢達,聊以所譯書籍奉覽,詎意鑑賞若是耶!」從朝鮮人士記載可知,孫元化崇尚西學,禮待西士,人品極佳,與西人相處極好。

明代,西方傳教士來華,除傳播福音外,客觀上還充任文化使者的職能,西學傳華出現第一次高潮。這與被稱為明代天主教三柱石的徐光啟、李之藻、楊廷筠和孫元化等人密切相關。1632年,孫元化被殺,同時遇害的還有教友、西炮專家張濤,另一專家王征被罷官流放。方豪嘆息:登州這座「東陲之西學堡壘於焉解體矣」。(《中西交通史》)不久,徐光啟、李之藻、楊廷筠去世,西學的傳播和天主教教務嚴重受挫,以西炮為例,再也無人通曉。當時人已感受到這一點,留下十分惋惜的記錄。明末,瞿式耜《講求火器疏》說:

臣考萬曆四十七年奉旨訓練、遣使購求而得西洋所進大炮四門者,今禮部右待郎徐光啟也;天啟元年建議征廣東,取得紅夷火炮二十三門者,南京太卜寺少卿今丁憂闕李之藻也;深明台銃事宜,贊畫關門建台置統者,今起升兵部武選司員外郎孫元化也。天啟六年七月,寧遠守城,殲敵一萬七千餘人,後敕封為「安邊靖虜鎮國大將軍」者,此正西洋所進四位中之第二位也,卻敵固圉,明效已見,乃邇來東面騷動而絕無講及於此者,則以用器之人不在故也。(《瞿忠宣公集》卷2)

崇禎四年(1631)八月,皇太極率清兵攻大凌河(今遼寧錦縣),祖大壽圍於城內,糧盡援絕。孫元化奉命派兵赴援。孫元化撫登時,遼人避戰亂居山東者十萬餘人,孫認為遼人可用,重用了一批遼將,今要赴援遼省,急令孔有德以八百騎趕赴前線增援。然登州遼東兵與山東兵素不和,孔有德抵達吳橋時,因遇大雨春雪,部隊給養不足,士兵搶劫譁變。孔有德受毛文龍舊部李九成之子李應元的煽動,在吳橋發動叛亂,史稱「吳橋兵變」。後孔有德倒戈殺回山東半島,連陷臨邑、陵縣、商河、青城諸城,率兵直趨登州。孫元化急令張燾率遼兵守登州城外,與總兵官張可大發兵抗擊,兩路成合擊之勢。然張燾與孔有德舊識,張燾的兵卒隨即投入孔有德行列,而張可大部大敗。與孔有德是舊交的登州中軍耿仲明、陳光福等,舉火開門響應,崇禎五年(1632)一月登州失陷。總兵張可大自殺,孫元化戰敗自刎未遂,為叛軍所俘。囹圄中的孫元化對孔有德等叛將曉以利害,明以大義,孔有德回心轉意,請求招安。朝廷也同意孫元化帶罪招撫,但巡按王道純藏匿了詔書,叛軍長時間求招安不得,復亂。孫元化又說服叛軍,讓他回朝陳明真相。孫元化返京之際,王道純襲擊叛軍,致使叛軍反覆,攻陷萊州,亂事擴大。兵變發生後,朝中多言孫元化已反。三月孫元化、余大成等人被逮至京師鎮撫司,為政敵余應桂、李夢辰、路振飛所陷害,獄中曾遭嚴刑。至此,孫元化有口難辯,被崇禎以禍亂之首判處死罪。首輔周延儒欲免元化死罪,求救於徐光啟,終無法挽回。(《明史》卷248)最後余大成、宋光蘭、王征等遣戍充軍,崇禎五年七月二十三日(1632年9月7日),孫元化與張燾同被處死。孫元化在北京西市斬首,年僅51歲。

他的冤死一事,被其子孫和斗寫進了《國恤家冤錄》一書。遺體被兒子和部下迎葬於嘉定南門外的荒圩中,墳前立有一方石碑,上書「僉都御史孫元化墓」。(宋伯胤《孫元化著述略述》)湯若望曾在孫元化死前喬裝成送炭工入獄探望,為其最後告解。 孫元化是天主教徒,聖名依納爵(Ignacio),一生重視西方科學,為西洋火炮專家,孫元化之死,代表西方軍事專家派淡出明朝軍隊。他有三個兒子:孫和鼎、孫和斗、孫和京。孫和斗,屢次謝絕父親部屬的舉薦,不願為官,潛心整理父親的文稿,編成《水一方人集》。

孫元化短短一生,有兩事影響歷史。一以炮術報效國家,近則有功遼防,遠則有利西學傳播。二開教嘉定。兩事均與教士東來、西學東漸相關。