本網訊 5月12日是母親節,袁筍在這天格外想念母親。「在我的記憶里,媽媽永遠是笑著的,笑著對人、笑著對事,尤其是在做公益時,那份開心更是由內而外的。」袁筍是青島早報跟蹤報道多年的公益人物「雷鋒夫婦」袁成本、袁桂芳的女兒,如今她也堅定地行走在志願服務的道路上,她說:大愛沒有方向,媽媽就是我的導航。她接過母親手中的接力棒,拉住父親的手,牽起兩個可愛的女兒,一起將公益之路走下去。從「雷鋒夫婦」到「公益之家」,一家人始終用行動詮釋大愛。

「母親為我指明了方向」

「雖然我代替不了我媽的位置,但是我可以和我爸一起,把公益這件事做下去,只有起點沒有終點。」袁筍告訴記者,父母以「筍」字為自己取名,就是希望她能有蓬勃的生命力,並且長得「筆直」,成為一個正直、有責任感的人。「在我眼中,我媽媽是一個性格開朗、活潑有趣的人,我沒有遇到過比她更愛笑的人了。只要別人向她求助,她肯定會幫忙,從來不會拒絕。她非常熱情,總是用她的熱情感染別人,讓一個小團隊之間的氣氛變得特別好。而且她很有才,能自己創作一些小節目,像是快板、歌曲串燒等等,為他人帶去歡樂。媽媽的性格影響了我,讓我變得豁達,對生活報以熱愛。」

袁筍回憶,自從2018年母親因病去世後,自己「沉寂」了一段時間。「起初真的接受不了最愛的人就這樣消失了,媽媽的音容還在眼前、耳邊,卻再也不能投進她的懷抱。」淚水打濕了眼眶,袁筍向記者坦言,母親的離世一度帶走了自己生活中的明媚陽光。一段時間後,父親決定繼續參加公益活動,袁筍才感覺到,母親雖然不在了,但她已經為自己指明了方向。「我決定繼續從事母親熱愛的公益事業,並且除了我自己的志願服務,連她想做的那份也一起做,為社會做更多貢獻。」從陰霾中走出來的袁筍沿著母親的足跡,牽起父親滄桑的手,一同將公益之路繼續走下去。

在母親的薰陶下,袁筍從小就掌握了許多「助人技能」,如今用自己的實際行動傳承著母親的公益精神。她不僅在社區義務幫居民理髮,還承擔起學校家委會、班級家委會主任的職責,組織學生做義工、撿拾垃圾等,將愛心傳遞給每一個孩子。

兩個女兒從小熱心公益

袁筍的大女兒是青島第五十七中的一名中學生,今年上初三,正面臨中考的關鍵時刻。在長輩的耳濡目染之下,她也早早地走上了公益之路。袁筍告訴記者,大女兒是班裡的團支書,經常帶領青年團員組織策劃各種公益活動,例如支援甘肅泰昌的義賣活動、一對一幫扶等。

「初中階段是孩子們成長的關鍵時刻,他們的心靈如同待雕的璞玉,急需思想的引導和雕琢。」袁筍說,這些公益性的活動不僅為孩子們提供了寶貴的成長機會,更在無形中塑造了他們的品格和價值觀。他們學會了關心他人、尊重生命、勇於擔當,這些品質將伴隨他們的一生,成為他們走向未來的堅實基石。

袁筍告訴記者,自己的小女兒就讀於福林小學,今年剛上一年級,她從兩歲起就跟隨姥爺在外修理自行車,被譽為「最小志願者」。「老二那么小,走路才剛剛穩當,就跟著姥爺一起做公益,無論是修自行車、磨刀、擦站牌,還是給老人送溫暖,她都積極參與其中。」

「德智體美勞的教育就像種子,需要從小在孩子們的心中播種,而不是等他們長成參天大樹後才去澆灌。因此,我總是熱切地引導孩子們參與各種社會活動,讓他們在實踐中感受生活的多彩和溫暖。」袁筍說,「我們組織孩子們前往養老院,讓他們親手照顧老人,從中學會關愛與尊重。當我們帶著孩子們走進武警部隊和消防站,看到那些身著制服的英雄,他們的勇敢和奉獻讓孩子們肅然起敬。孩子們用好奇的眼神打量著這些和平年代的守護者時,他們的心中也種下了對社會的敬畏與責任感。」

「還有那次參觀藍天救援隊,孩子們聽到救援人員為了拯救生命而奮不顧身的故事時,他們的眼中閃爍著對英雄的敬仰與欽佩,同時也對救援人員的無私奉獻產生了深深的共鳴。」袁筍繼續說道,「我們希望這些經歷能像一盞盞明燈,照亮孩子們的人生道路,讓他們從小就明白,每個人都應該為社會貢獻自己的一份力量,傳遞正能量。」

延伸

鄰居們叫他「萬能爺爺」

5月7日上午,記者來到袁成本家時,他正忙於整理這些年來積攢的榮譽證書和報紙簡報,那一摞沉甸甸的資料宛如一本厚重的史冊,記錄著他和妻子幾十年如一日的公益之旅。青島市十佳「微塵」、十佳社區熱心人、山東好人、青島市文明市民、感動青島十佳道德模範、山東省首屆文明家庭……儘管袁成本和袁桂芳始終默默奉獻、不求回報,但他們的善舉和貢獻被人們看在眼中、記在心裡,這些榮譽稱號就是他們無私付出的最好見證。

為社區居民「修修補補」

「這兩個大大的軍綠色布包,裡面裝的都是我親手製作的磨刀工具。」在袁成本家的客廳里,他自豪地向記者展示了他做義工的「專業裝備」——兩輛家用小拖車。他詳細地介紹道:「這些工具都是我根據多年的經驗和實際需求精心打造的,使用起來得心應手。」他進一步解釋,這些工具中還有一系列修理自行車的專業器械,能夠更好地服務於公益活動。

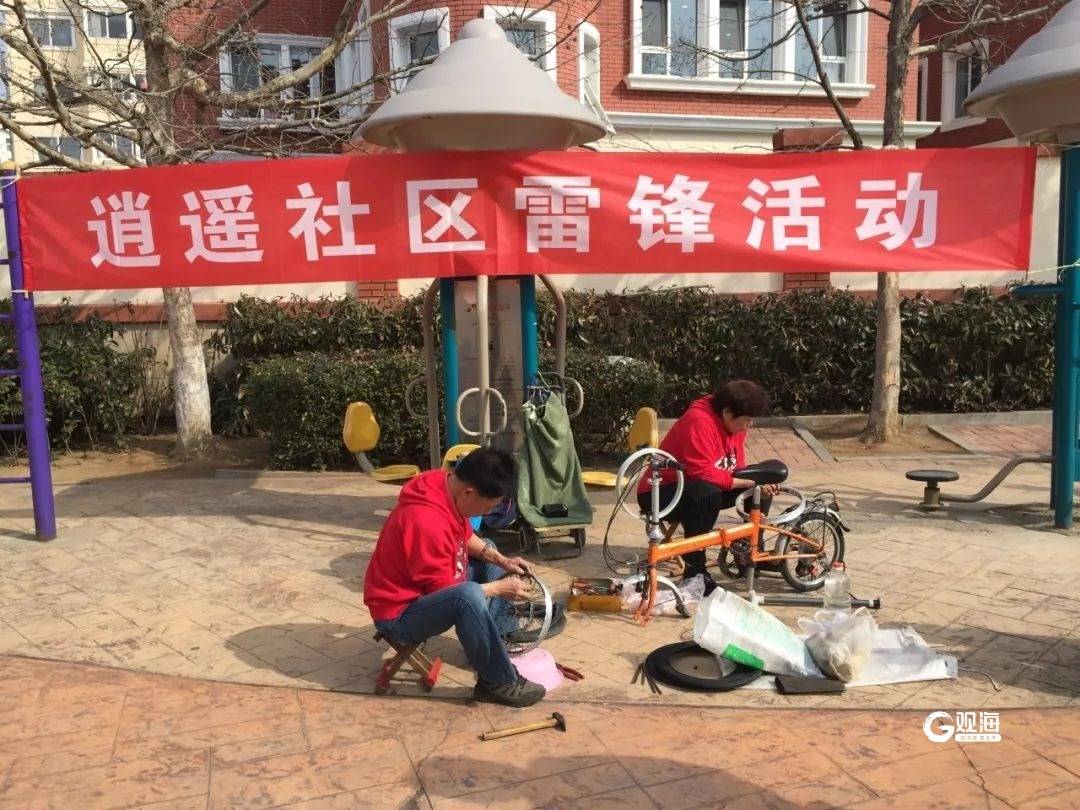

曾從事機械維修工作的袁成本技藝精湛,深受大家敬仰。就在前幾日,他在洛陽路社區為居民們提供免費磨刀服務,之後又馬不停蹄地來到逍遙花園小區廣場,幫助居民修理家電和自行車。「每次看到大家因為我的一點小幫助而露出滿意的笑容,我就感到無比的滿足和幸福。只要我們有一顆願意付出的心,就能成為公益的踐行者。」他的話語中流露出對公益事業的無限熱愛與執著。

袁成本熱情地向記者分享了他不久前參加一場社區義工活動時的經歷。他提到,儘管活動定於9點半開始,但出於對公益的熱愛和責任感,他通常會提前半小時到達現場。這個義工活動已經深深紮根於社區,成為近10年來的傳統公益項目,為社區居民帶來了無數的便利和溫暖。

年輕時維修機械的工作經歷,讓他在社區服務中得心應手,他不僅能磨刀磨剪,熟練地修理自行車、兒童車,甚至能為行動不便的殘疾人維修輪椅。鄰居們都親切地稱他「萬能爺爺」。

一些住在高樓層、行動不便的老人,輪椅搬運下樓十分不便,袁成本便會主動上門提供維修服務。這些看似瑣碎的工作,對他來說卻意義非凡,早已成為他日常生活中不可或缺的一部分。

用心傳遞公益精神

袁成本的熱心腸早已在社區鄰裡間遠近聞名,為此他總是忙得不可開交。經常是他到服務點不久,修理場地就熱鬧起來,一輛輛需要維修的自行車、兒童車和殘疾人的輪椅接連不斷地被推進來,不一會兒,場地上就擺滿了各式各樣的車輛。袁成本迅速投入工作中,手法熟練,專注而認真。在他的巧手下,那些原本破損不堪的車輛逐漸恢復了原樣,仿佛重新煥發了生機。

在袁成本的感染下,許多人加入到志願服務的行列中。今年3月,袁成本在金門路街道的一個社區進行義務服務,吸引了在附近修家電的李師傅。李師傅看到袁成本忙碌的身影,主動提出前來幫忙。袁成本擔心李師傅對自行車修理不夠熟悉,李師傅卻表示,雖然自己的專長是修家電,但一些簡單的車輛維修問題他能應對。於是,兩人開始了默契合作,李師傅負責處理一些簡單的小問題,袁成本則專注於更複雜的故障。在李師傅的協助下,時間仿佛過得更快了,轉眼間,已經到了中午時分,原本計劃在11點結束工作,但由於工作量特別大,他們一直忙碌到12點多才收工。「幫助他人解決問題,不僅讓我收穫了快樂,還讓我感受到了人與人之間的友誼和信任。」袁成本感慨地說。他相信,這種公益精神會繼續在社區中傳承和發揚,為更多需要幫助的人帶來溫暖和希望。

新聞內存

女兒接過「接力棒」

一家三代的堅守

袁成本家中懸掛著書法家宋文京贈予的一幅書法作品,上面題寫著「攜手行善舉,愛心永流傳;同心築溫暖,情緣共綿延」。這幅作品恰如其分地詮釋了袁成本夫婦深厚的情感與無私的志願服務精神。

2018年,袁桂芳因病離世,留給親人無盡的思念和未竟的公益事業。女兒袁筍並沒有因為媽媽的離去而放棄,反而更加堅定了走公益之路的決心。她與父親一起積極參與各種志願服務,用實際行動傳承著母親的公益精神。「我要將媽媽的精神傳承下去。」她的話語中透露出堅定的信念。這個「雷鋒之家」的故事仍在繼續書寫,他們的精神猶如一盞指路明燈,照亮著更多人前行的道路。

袁筍告訴記者,母親曾言:「志願服務的道路,只有啟程,沒有終點。」 如今,袁筍帶著自己的女兒接過了媽媽手中的公益「接力棒」,加入了志願者的行列。「現在我們一家三代都在做公益,把愛的力量繼續傳承下去。」袁筍說。

早報見證他們32年「益」路風采

《公益之路夫妻並肩一起走》《「雷鋒夫婦」贏了大獎獻愛心》《以志願服務為樂的「老兩口」》《老牌志願者樂在做公益》……這麼多年來,袁成本一家人的公益道路,都「藏」在青島早報一篇篇的報道中。袁成本說,青島早報是首家關注到他們做公益的媒體,這些年來,每一篇關於他們的報道他都小心珍藏了起來。而早報組織的公益活動他們幾乎一場不錯過,也是從這些活動中獲得動力,去做更多力所能及的事情。他們一家的事跡被早報記錄著、歌頌著,早報和讀者也被他們感動著、激勵著,這份大愛無聲浸潤,久久傳承。

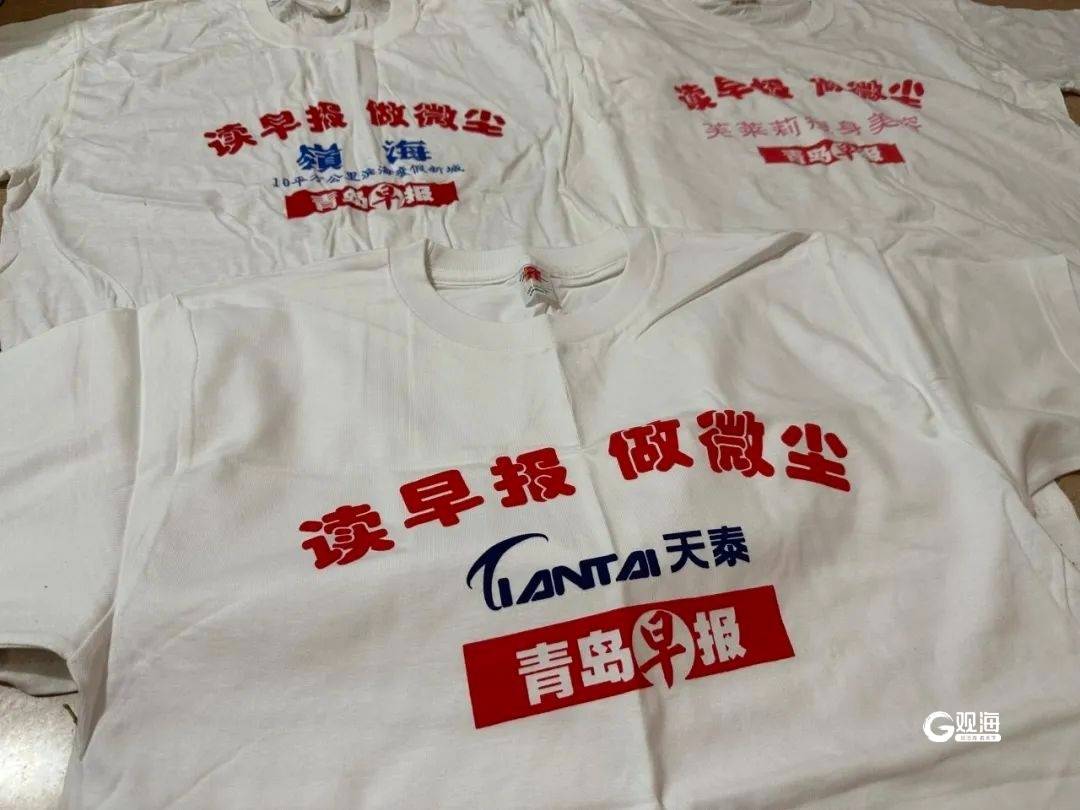

在袁成本的家裡,有一本集報冊子是他的「寶貝」,裡面整整齊齊收集了歷年來早報對他們的新聞報道。「這比榮譽證書還珍貴,讓人有一種特殊的榮譽感。」袁成本告訴記者,不僅愛人在世時兩人經常翻閱這本冊子,現在女兒、外孫女也經常拿出來細細品讀,感受公益之路中的那份榮譽和自豪。袁成本還向記者展示了另一份「收藏」,那是寫有各種標語的早報公益活動統一發放的T恤,這些T恤保存良好,顯示出主人的珍視。「有一年早報為賑災推出了報紙義賣活動,我們每天都參加,那時有人出30元、50元買一份報紙,我們拿在手裡感覺沉甸甸的,偷偷抹去感動的淚水,這都是同胞之間最真摯的愛啊!」袁成本說。

始於1993年的公益路

袁成本和妻子袁桂芳於1979年結婚,像其他夫妻一樣,起初他們過著柴米油鹽的「普通」日子,但自從1993年一次偶然的志願救鳥行動開始,他們便走上了「不普通」的志願服務公益之路,從上山林護林護鳥到撿拾垃圾,從「清理鐵路沿線」到「我做一日社會志願者」,從共抗滸苔災害到奧帆賽的志願上崗服務,從為殘疾人送煤送炭到為白血病女孩捐款……只要需要志願者,你總能看見這對夫妻的身影。在公益活動中,袁成本、袁桂芳夫婦也收穫著快樂,二人成了名副其實的「志願者專業戶」。

袁成本和妻子袁桂芳都是土生土長的青島人,家住浮山腳下的兩人都喜歡爬山。他們通常4點多鐘就起床,天不亮就能爬到山頂。有一天兩人剛爬到山頂,意外發現了一張大網架在山頭,難道是不法分子在網鳥?他們憑藉熟悉地形的優勢,摸到了網前查看,只見大大小小各種候鳥被困在網上,他們趕緊施救。20世紀90年代初,浮山上濫捕鳥類現象時有發生,看著那一隻只斑鳩、喜鵲乞求的眼神,聽到一聲聲哀鳴,兩人心急如焚,一次次救下那些可憐的小鳥,為此多次與網鳥人發生衝突,但他們並毫不退縮。從那時起,不僅僅是上山解救小鳥,看到羊腸小道難走,他們便搬來石頭鋪路,看到有樹木歪倒,便將它們逐一扶起,還專門去李村大集買了一把鐮刀,以便清除靠近路邊的野草。不想,這卻成了兩人公益事業的一個切入點。

從那以後,夫妻兩人的公益熱情愈發高漲,視野也由身邊的浮山轉移到了更廣闊的外界。他們曾經多次和青島早報公益團隊一起,沿著香港中路擦洗路邊的站牌、電線桿、樹幹,一次次清理各種小廣告,分類撿拾各種垃圾,由此推廣,幾乎跑遍了市南區的各大山頭。喜歡到海濱木棧道散步的袁成本夫婦,經常組織朋友、市民擦拭木棧道和撿拾煙頭等。

把創意融入公益活動中

袁成本表示,早報每年都會組織大型健步行活動,他們都會積極參加。最難忘的一次是早報和戶外動力聯合組織的38公里徒步環保撿垃圾活動,從八大峽到流清河,袁成本和妻子袁桂芳身著迷彩服,拎著自製的垃圾收納筒,一邊走一邊撿拾路邊的垃圾。別看袁桂芳只有初中文化,她還即興編了一段快板,邊走邊誦,活躍隊伍氣氛。2004年5月3日早報發起「重走解放路」大型活動,重溫解放軍當年從即墨靈山出發,歷時一個月解放青島的艱難歷程。在一個月的活動時間內,袁桂芳把戰鬥的殘酷、解放軍的英勇,以及思家的情緒,以快板的形式記錄了下來。

2004年,早報組織公益活動,在大年三十晚上為孤寡老人送餃子,當時袁成本家也有兩位老人,一位接近八十歲、一位接近九十歲,他們在伺候好家中二老之後,加入了公益行動隊伍。那年的除夕夜天氣特別冷,天空還飄起小雪,袁成本和袁桂芳騎著自行車帶著餃子、牛奶、橘子,和其他志願者一起把餃子送到了孤寡老人家中。「路上我妻子有些不好意思地問我,『我報名參加這個活動,咱們大過年的也不能待在家裡,你怪我嗎?』我立馬回答她,『怎麼會呢?做這樣的好事,我心裡也痛快。』」袁成本向記者回憶道。

再苦再累也感到開心

袁成本回憶道,令他們最難忘的一次公益活動是在2008年,當時奧帆賽在青島舉辦,他們夫妻兩人都是奧帆賽志願者,每天早晨很早就要起床,既要照顧家中90多歲的老母親和懷有身孕的女兒,還要站崗維持秩序,每天都是汗水濕透了志願服。

2008年12月,島城開展的暖冬行動需要志願者,因為有15噸型煤要送到鞍山路13號廉租房小區,並且要送到樓上的每家每戶,袁成本和袁桂芳獲知消息後立即報名參加。報完名後他們想,只有煤沒有引火草怎麼辦?第二天清晨兩人就到了浮山,推著小推車撿了八編織袋子的松針,松針特別扎人,兩人的手都被扎傷了。執行任務當天,兩人天蒙蒙亮便起床了,正裝著車時天空下起了雪,等將物資全部綁到自行車上後,兩人都成了「雪人」。就這樣頂風冒雪,夫妻兩人和志願者一起將15噸型煤全部送完,回來時兩人的臉上全是煤灰,你看著我,我看著你,他們開心地笑了。

2013年11月11日是一年一度的「排隊日」,早報聯合多家單位組織的大型「排隊日」活動在公交車站、火車站等人員密集場所展開,志願者現場勸導市民自覺排隊。鐵路青島站東廣場的進站口和計程車搭乘口離得比較近,常常導致擁堵,此次「排隊日」活動,專門安排了一批志願者在此引導旅客。

一大早,袁成本夫婦就在鐵路青島站東廣場的計程車搭乘點忙碌起來。袁桂芳身穿印有志願者字樣的馬甲,頭戴「公共文明引導員」小紅帽,手拿寫有「文明乘車,有序排隊」的黃色小旗,引導旅客從正確的地方進站。見到年齡大的旅客,袁桂芳主動上前攙扶,甚至一路送至候車大廳。自始至終,她的臉上都帶著燦爛的笑容。客流量少的時候,袁桂芳也沒閒著,看到地上有丟棄的垃圾,便撿起來放進自己預先準備好的塑料袋裡。「我們不能要求每個人都這麼做,但只要我能做的,我就會去做。」袁成本回憶稱,這是妻子袁桂芳當時說過的話。當時,他和妻子已經連續7年參與「排隊日」活動,平日裡老兩口也不閒著,凡是看到志願者公益活動,只要有時間立馬就報名。

2013年11月28日傍晚,外出購物的袁成本夫婦路遇一名年輕人求助,原來這名年輕人的自行車輪胎被扎破了,詢問他們知不知道附近哪有補胎的地方。當天天氣寒冷,袁成本也不清楚哪有補胎的地方,他們乾脆把這名年輕人帶到了家裡。袁成本仔細查看發現車胎破了3個洞,沒法騎了,他讓這名年輕人先騎著自己的自行車回去了。小伙子走了以後,袁成本又發現自行車毛病還不少,於是在接下來的5天時間裡,他先後跑了台東、李村多處修車店尋找零部件,直到將自行車完全修好,才交給了車主。

「可能做好事也會上癮」

袁成本夫婦始終懷著一顆慈愛的心,關愛著社會上的弱勢群體。2005年東南亞發生海嘯,袁桂芳和丈夫主動來到慈善機構捐款,接待的工作人員獲知他們的家庭收入也不高,就勸他們別捐了。而他們卻說,「捐了吧,不管多少是個情意。」讓工作人員很是感動。2008年汶川大地震發生後,已經失業的袁成本和妻子主動捐了600元。袁桂芳當時說:「我倆只是盡了一點點心意,錢不多,十分慚愧。」

獲知青島科技大學女大學生趙琳患白血病無錢繼續治療,休學回了老家的消息後,袁桂芳和丈夫拿出5000多元資助趙琳。2013年,夫妻兩人把從做電視台節目得到的獎品——一台冰櫃捐給了合肥路「幸福人餃子館」,因為店主家那名起早貪黑包餃子、幫助母親掙錢治病的小學生,深深打動了袁桂芳和丈夫。後來,他們還在這個飯館無償幫工了40多天。2014年,夫妻兩人又把一台全自動洗衣機獎品捐給洛陽路41號一戶特困家庭。要知道,這兩樣家電袁桂芳他們家當時也沒有。袁成本表示,為此他們夫妻兩人還有一段有趣的對話。當時袁桂芳說,「不知道為什麼,往外捐東西一點也不心疼,女兒女婿也非常支持。」袁成本琢磨一番後回應道,「可能做好事也會上癮吧!」

全家人攜手「益」路走下去

在袁成本眼裡,妻子袁桂芳開朗、有才,永遠用笑容感染著身邊的人。他們不僅是生活中的伴侶、公益路上的搭檔,更是情趣相投的朋友。2003年8月,從報紙上看到我市召集廣大市民報名參加藝術巡遊的號召後,袁成本和袁桂芳馬上打電話報了名。名報了,可是怎麼干,兩人心裡都沒底。2003年正值青島啤酒迎來「100歲生日」,袁桂芳決定從酒本身入手,直奔啤酒文化的主題。「我們決定做一套啤酒裝,用帽子當啤酒瓶蓋,胸前、後背都寫著啤酒的商標貼。戴上帽子、穿上衣服,正好就是一瓶啤酒的形象。」袁成本說,他們從中山路、即墨路買綢布料,從利津路小商品市場買筆墨、漿糊、紙張、道具。

除了啤酒裝外,兩人還做了兩個啤酒桶,每個桶上畫著一個零,再加上一個擔子,正好寓意青島啤酒100年。「藝術巡演那天,我們一路打著快板,吸引了無數人的目光,被路過的攝影師拍下了那一幕,那張照片至今被我珍藏在家中。我們每次去啤酒節參加藝術巡演做的東西都不一樣,每年都要提前20多天開始做準備。有時候實在忙不過來,就喊著女兒一塊來幫忙。」袁成本表示,當時袁桂芳告訴他,「啤酒是青島的一張名片,啤酒節在咱家門口舉辦,作為青島市民,我們就應該站出來,這是我們的一種情懷。」

從2008年開始,袁桂芳的兩條腿一使勁就疼得厲害。到醫院拍片檢查發現,她雙腿的半月板已磨去大半。這位當年六七十斤麻包一上肩就扛著跑的女強人,不得不於2015年2月底住進青大附院東部醫院,做了雙腿膝關節修補置換手術。當時袁桂芳在病床上笑著對袁成本說:「只要心態好,越老越美貌,只要夫妻好,啥事全辦到。我有醫保,還有老公和孩子,我會度過這個坎的。傷好以後,我還要像以前一樣去當志願者。」

2018年10月,65歲的袁桂芳因病去世。袁成本回憶稱,2017年9月妻子就查出了肺癌,當時服用靶向藥物後病情緩解,多次檢查都沒問題。2018年6月,袁桂芳一直咳嗽,當時以為得了感冒,就沒太在意。但是到了8月病情就加重了,即便如此,在第一次住院治療結束後,袁桂芳還是如約到孤寡老人家中幫忙給理髮。「我們每個月都去,這次不去不是個事。」袁桂芳當時說。「我們一直沒有告訴她真實的病情,她也一直保持著以前那種樂觀的生活態度,沒事就笑呵呵的。」袁成本說,妻子患病後最遺憾的事就是有些公益活動沒法去參加了。

多年來,袁成本和袁桂芳夫婦先後獲得山東省首屆文明家庭、山東好人、感動青島十佳道德模範、青島市十佳微塵之星、青島市文明市民、青島市十佳社區熱心人等榮譽稱號。如今,身邊人對袁成本說,「你年紀這麼大了,可以歇歇了。」可他卻說,「那怎麼能行?我們做公益、獻愛心,可不是為了獲得什麼榮譽稱號,我們夫婦心中的理想就是——在公益這條路上,我們全家人,包括我們的女兒、女婿、外孫女,一起攜手走下去,讓島城因我們的付出和奉獻而變得更和諧、更美麗。」

來源:觀海新聞 編輯:王朵