【文/ 王立華】

第一部分:扭轉歷史車輪

二、面對「東西南北中」爭議堅持東征

對於中國共產黨來說,主要矛盾的認定不是一個說辭,而是一個堅實的依據和前提。主要矛盾變化是一系列方針政策調整的依據,同時也是確定軍事戰略方向和方針的根本依據。

瓦窯堡會議確定了什麼軍事方針?就是在民族矛盾上升為主要矛盾的情況下,要把國內戰爭和民族戰爭結合起來,把紅軍作戰的主要方向,放在東面的山西和北面的綏遠。為什麼是這樣的方針呢?因為日本侵略者軍隊在華北,向東越過山西才能去打日本。

但這個方針卻遇到了眾多不理解和反對意見,從會前醞釀和會後實施,甚至一直到紅軍東征期間,不同意見一直存在。為什麼?因為,紅軍剛剛擺脫長征中的圍追堵截,落腳後打退剛剛「圍剿」陝北根據地的敵人,毛主席就主張集中紅軍主力東征,向山西發起進攻,能做到嗎?雖然在政治局會議上通過,但在領導層中分歧很大。

瓦窯堡會議舊址新華社

多數人主張先把根據地搞鞏固再發展,不要冒險進攻,發展方向有的主張往南,有的主張往北,有的主張往西,概括起來就是有東、西、南、北、中(不動)5種意見。

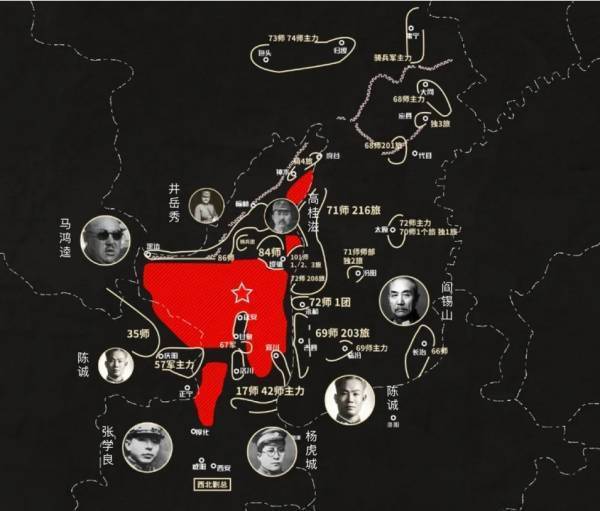

為了更好地理解各種意見的背景,先介紹一下陝北敵我力量的形勢。

中央紅軍到陝北時7000餘人,與紅十五軍團會師後,合編為紅一方面軍。司令員是彭德懷,政治委員是毛主席,參謀長是葉劍英,政治部主任是王稼祥。下設兩個軍團:一個是紅一軍團,由原紅一軍團和紅三軍團合編而成,軍團長是林彪,政治委員是聶榮臻;一個是紅十五軍團,由從鄂豫皖根據地到陝北的紅二十五軍、陝北的紅二十六、二十七軍合編而成,軍團長徐海東,政治委員是程子華,副軍團長兼參謀長是劉志丹。兩個軍團一共13000餘人。

當時,陝北根據地只有三四萬平方公里,就這麼小個地方,還被敵人切成陝甘、陝北兩塊,除瓦窯堡這個鎮子以外,大小城鎮都被敵人占領著。還有地瘠民貧,群眾連穿衣吃飯都成問題,有的地方連人畜吃水都無法滿足,根本無法供養大批部隊和機關。根據地的東側是黃河,北面靠沙漠,西面一片荒涼,人煙稀少,南面有唯一一條通往西安的公路,早已經被敵人切斷封鎖。

中央紅軍到陝北前,蔣介石在西安成立了「剿共」總司令部,自己親任總司令,張學良任副總司令代理總司令職務,統一指揮陝西、甘肅、寧夏、青海4省國民黨軍作戰。

根據地周圍一共有多少國民黨軍呢?南面和西南方向,是張學良東北軍約16萬人,還有楊虎城十七路軍6萬餘人;東面,是閻錫山的晉綏軍超過20萬人(山西8萬人),其中4個旅在陝西一側,部署在根據地東北方向吳堡一帶;西北面,是馬鴻逵的部隊約4萬人;北面,有「榆林王」井岳秀八十六師,還有高桂滋八十四師一兩萬部隊;蔣介石的中央軍,陳誠在洛陽以西控制著3個軍放在機動位置上,有兩個師已經調入陝西,虎視眈眈。[1]

蔣介石在這個地區的總兵力約50萬人,這是國民黨軍的大概數量(不同的資料數量有些差別),直接用於「圍剿」陝北根據地的兵力10餘萬人,[2]敵我兵力對比非常懸殊,而且已經對陝北根據地形成合圍之勢。

在這樣的險惡處境下決策,領導層有些什麼不同意見呢?

首先提出不同意見的是紅一軍團長林彪,他的主張是離開陝北,到陝南另謀生路。林彪對陝北到處都是荒涼衰敗的景象很悲觀,瓦窯堡會議召開前徵求軍團領導幹部對戰略問題的意見時,林彪寫信給毛主席,要求帶領部隊到比較富裕的陝南,依託秦嶺打游擊,認為這比在陝北鞏固和擴大根據地更重要,首先能解決吃飯問題。

他還開列了一個長長的名單,幾乎把紅一軍團主要幹部盡數調出,由他率領南下,甚至說寧願受處分也要離開陝北。瓦窯堡會議後,他還在電報里與毛主席軟磨硬爭,要求中央批准他去。

軍團政委聶榮臻曾是他在黃埔軍校的教員,推心置腹地勸他:你不要看目前這幾個破窯洞,去陝南搞不好連破窯洞也找不到,但他聽不進去。[3]按照他的說法,人的上帝是自己,只要有信心,就會勝利。[4]還有的看不到局勢的變化,認為我們的主要敵人是蔣介石,因此應當南下。[5]

再一個是遵義會議從黨中央負總責崗位上下來,時任政治局常委的博古,還有領導層相當一部分人,他們的主張是首先確保陝北根據地,然後再向西發展。理由就是,在長征中吃盡了沒有根據地的苦頭,好不容易有了陝北這樣一塊立足之地,決不可輕易喪失,陝北蘇區四面受敵,紅軍元氣還未恢復,不易與優勢的國民黨拼搏,而應當向敵人力量薄弱的寧夏、甘肅等地發展,並進一步向新疆發展。到寧夏後可通過外蒙接通蘇聯,以得到接濟援助。包括政治局委員、方面軍政治部主任王稼祥等,也認為向西發展更好。

政治局委員、方面軍司令員彭德懷,對紅軍東征山西也同意,但有兩個擔心:一是怕紅軍渡不過黃河,二是怕過了黃河後國民黨前阻後截回不了陝北。基於上述看法,在給毛主席的電報中提出,要絕對保證部隊同陝北根據地的聯繫。[6]

他認為,黃河是陝西與山西的分界線,黃河以東是閻錫山的天下,他是那裡的土皇帝。蔣介石他都不讓進,曾與蔣大打出手,打得屍橫遍野,他能讓紅軍過去嗎?1935年冬,閻錫山聽說紅軍到了陝北,就沿黃河東岸10多個縣構築明碉暗堡,實行閭甲連坐制度,發誓不讓紅軍過黃河半步。還有,過河後如果保不住渡口,就回不來了,會連陝北根據地也丟掉。這個擔心是有道理的,但這還能下定決心東征嗎?

彭德懷後來回憶說,毛主席對此很不高興,見了後對他說:你去絕對保證吧,我是不能絕對保證的。東征準備期間,彭德懷又給中央領導發電報說,陝北蘇區是全國土地革命民族革命一面最高的旗幟,應以如何手段使之鞏固擴大,如紅軍行動有脫離這個蘇區危險性的可能時,都是不正確的。

他提出的意見是,戰略上向東佯攻,調回閻錫山在陝北的孫李部隊,求得肅清陝北殘敵,鞏固基本蘇區,與外蒙更加接近,這才是正確的。[7]他是東征總司令,他的主張是向北。可見統一意見很不容易。

還有一個持不同意見的是原共產國際顧問李德,遵義會議後他不再參與核心決策,到陝北後參加紅軍參謀部的一些工作,主要是在紅軍學校工作,他東征前給中央寫了一個意見書。認為東征是戰略進攻,應當估量力量對比。我們只有1.3萬人,其中1/2是新兵和3000新的俘虜兵,雖然情緒好,但技術條件低,而閻錫山有8萬人,在技術上、交通條件方面都比我們優越。

我們轉到戰略進攻是過早的,而且在將來行動區域的政治準備也不足,因而將進攻變退卻和逃跑的危險性是有的。他的意見是,力量不足,準備不足、進攻過早,先準備好了再說,在根據地鞏固後再求發展,就是東西南北中那個「中」。

另外,他還提出,在戰略計劃中取消從綏遠接近外蒙的條文,避免能夠引起蘇日衝突的行動。[8]周恩來副主席批評李德:他的整個的估計是從右傾出發,這是過去的錯誤根源未認識,對紅軍此次政治任務與軍事上進攻不認識,是保守主義。單純防禦會喪失進攻機會,引到失敗,必須批評之。[9]彭德懷也批評他:李德的意見是不對的,日蘇戰爭有爆發可能,但決不會因我們的口號而爆發。

當時中央負總責的張聞天,還有一些同志,反對林彪主張的離開陝北另謀出路,主張向西發展,通過寧夏向內蒙古和外蒙古推進,這條路可以與蘇聯取得聯繫和支持。[10]也可以立足陝北根據地向北發展,出兵綏遠、內蒙古、察哈爾等地,向外蒙古靠攏,打通和蘇聯的聯繫。

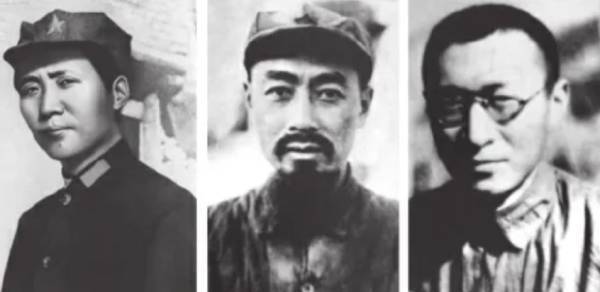

但在瓦窯堡會議上,張聞天接受了毛主席的意見,認識到紅軍走了,敵人注意紅軍,根據地才能安全,同意先向山西發展,堅定地支持東征。據李德回憶說,後來熱心支持毛澤東意見的有兩個人,一個是曾在遵義會議上堅持反對毛主席的團中央書記凱豐,還有一個是剛從蘇聯回來的共產國際代表張浩。[11]

遵義會議後,確立了以毛澤東為代表的新的中央領導。左起:毛澤東、周恩來、張聞天

我們今天研究這段歷史,對各種不同意見應當如何認識和理解呢?

首先,黨內對重大問題的不同意見和爭論是正常現象,是黨內民主的應有之義,應當是事業成敗出發來認識問題,不要只從個人關係出發認識問題,認為出現不同意見就是誰反對誰了。在重大會議和重大決策之前,我們黨都是要反覆徵求意見的,而且鼓勵發表不同意見,以求把問題想得更加全面、更加正確。

大家提出各種不同意見,說明對事業的認真負責,對事關前途命運和生死存亡的問題,都在思考最好的出路,希望能贏得勝利。當然,不排除其他原因導致不同意見,但總體上應在這個基本前提下考慮問題,然後再對各種意見做出判斷,最後把思想統一到正確的認識上來。

當時,面對這些重量級人物的不同意見,你能分辨哪些可取,那些不可取嗎?都是言之有理,很難分辨。領導者往往會在多種選擇中迷失方向,歧路亡羊。毛主席不但要準確分析利弊,在眾說紛紜基礎上做出正確決斷,還要抓住要害講清道理,說服大家統一思想。

除了林彪要離開根據地到陝南之外,大家的意見有一個共同特點,就是反對脫離現有根據地,反對冒進,要求先鞏固後發展,[12]怕主力出征後把現有的這個窩丟掉了。

毛主席對大家講的道理,主要有這樣一些要點:黃河流域以華北5省為戰場,其他為後方,經營山西,是對日作戰的重要步驟。陝北地窮人窮兵員缺,方針必須是以發展求鞏固,而不是先鞏固後發展,只有發展才能求得鞏固。敵人「圍剿」來時則防禦,「圍剿」打破後則應當進攻。在戰略上必須採取大膽的方針,因為客觀環境好。在戰役上採取謹慎的方針,在有利地形上實行以多勝少,力求減少錯誤。[13]

要以發展求鞏固,最好是向哪個方向發展呢?毛主席認為:向南、向西、向西北,文章不好做。為什麼其他方向文章不好做?大概有以下理由:第一,在日本進占華北的形勢下,向林彪要求的到陝南進行游擊戰爭,顯然不能提到與陝北等處的游擊戰爭更重要的地位,往南是西安重鎮,靠近敵人大本營,敵人屯有重兵,會把蔣軍嫡系部隊引進陝北,那樣形勢對我們更不利。

另外,還把目標對準了我們的統戰對象張學良、楊虎城,當時我們正在做他們的工作。第二,往西不行,因為我們長征是從那邊過來的,大都是一些沙漠戈壁,人煙稀少,而且師出無名,西面不是抗日前線。第三,向北也是沒有出路的,儘管那裡敵人力量相對薄弱,也是沙漠荒原,我們去幹什麼呢?不反對靠近外蒙和蘇聯,只是路線不能那樣走。

毛澤東在陝北

毛主席認為只能向東發展。為什麼?他多次闡述東征的道理,包括在東征過程中專門開會,說服不同意見,統一領導層認識,主要有以下幾點:第一,因為東征的旗幟最鮮明,是到抗日前線去。[14]東征山西過程中,可以北進綏遠東進河北,把國內革命戰爭同民族抗日戰爭結合起來,推動華北乃至全國的抗日運動新高潮,促進抗日民族統一戰線的實現,東征就是為了抗日。

第二,可以避免同張學良、楊虎城對峙,有利於同他們建立統一戰線。

第三,威脅閻錫山老巢,迫使其把進入陝北進攻我根據地的部隊調回山西。當時閻錫山晉綏軍5個旅在根據地北面,紅軍打到他的老窩後,這些軍隊一定會回去,這樣,我們就可以藉機把陝北殘敵肅清,有利於我根據地的鞏固與發展,後來實踐也證明了這一判斷正確,紅軍剛一渡河,閻錫山就把他的部隊從陝北調回去保老窩了。

第四,只要保證渡口在我手中,可以進退有據。

第五,山西人口稠密,物產豐富,便於紅軍擴大兵員,解決給養,建立抗日根據地。

東征過程中召開了一個晉西會議,毛主席在會上特彆強調:中央的工作是與國際決議一致的。現在日本、美國、英國、國民黨、蘇維埃(共產黨)、蘇聯6個勢力的矛盾集中於華北,日本已經把噴火口爆發,我們到華北作戰不是跑得太遠,而是太慢。如果沒有勝利的把握而行動,不對,不相信戰役上以多勝少,戰略上以少勝多,不相信向華北發展,以為向華北發展會動搖了陝北,也是完全不對的。向河北開進是戰役問題,紅軍將來主要做山西的文章。[15]他反覆強調,目前的形勢是正處在全國大變動的前夜,有利於革命力量的發展,蘇區必須迅速向外發展,紅軍必須迅速得到擴大。

從毛主席分析的道理中,我們看到一個重要特點,方方面面的因素他都想到了,想得非常深入和周全。但最重要的是,他並沒有拘泥於陝北根據地嚴峻的力量對比局面,而是從形勢處在全國大變動前夜這個判斷出發,把瓦窯堡會議認定的主要矛盾放在首位考慮,把主要矛盾當作最根本依據的,緊緊抓住主要矛盾不放,最要緊的是讓全中國人民一起抗日,包括想方設法逼迫國民黨反動派抗日這才是頭等大事。

紅軍集中主力東征山西,因為山西距離華北戰場最近,最容易走向抗日前線,最容易激發起全國人民的抗日要求。如果閻錫山阻攔,不讓紅軍借道山西去抗日,就名正言順的當賣國賊打他,這就叫把國內革命戰爭同民族抗日戰爭結合起來,高舉抗日大旗,目的就是要推動全國抗日救亡運動走向高潮。其他方向離抗日戰場遠,難以達到這樣的深遠目的。

紅軍長征途經環縣場景甘肅網

所以,東西南北中,各個戰略方向,只有向東是對的。毛主席堅持紅軍主力東征山西,高屋建瓴,抓住了要害,因此成為扭轉歷史車輪的關鍵,也成為與蔣介石博弈的一個勝負手。

當然,問題還有另一面。主要戰略方向確定之後,對那些不同意見,難道就可以不屑一顧嗎?要知道,那些提出不同意見的領導同志,思維層次也是很高的,林彪、彭德懷等都是驍勇善戰、眼光獨到的高級將領,他們提出的是一些真問題,而不是假問題,他們的意見不能成為主要戰略方向,並不是他們考慮的那些問題不存在。

毛澤東軍事思想和軍事實踐的一個重要特點,就是在堅持基本方向和路線的同時,儘量把大家意見、憂慮和智慧都照顧到,把好的意見都吸收進來,使戰略決策更全面、更科學、更正確,也更能形成領導層上下的統一意志。

在瓦窯堡會議做出東征決策後,毛主席要求進行40天準備。準備過程中,除了反覆統一大家的認識,打下堅實的思想意志基礎,再就是解除大家的後顧之憂。當時,大家最擔心的是丟掉根據地,在四面強敵包圍的環境下,幾乎是出動全部力量東征,的確是常人難以想像的險棋。不能只想自己去打別人,而不想別人也會乘機端掉自己的老窩。如何解決這個問題?

毛主席部署是:首先打擊南北兩面敵人,讓他們老實點。主力向南打,奪取甘泉、宜川兩城,赤化宜川、洛川兩縣。甘泉本來就被紅軍圍困,那裡的東北軍坐以待斃,不久我們主動撤圍,讓他們看到我們的誠意,同時與東北軍、西北軍加緊聯絡,談判互不攻擊。[16]北面,以新組建的紅二十八軍和紅十五軍團一部,負責消滅正在進攻我們的井岳秀八十六師。

這些地方軍閥,你要是示弱,他就打你,你把他打痛了,蔣介石樂見其滅,也不會給他補充,他反而老實了,能不打就不打。陝北的另一股力量高桂滋挨過紅軍的打,不再出頭了,井岳秀很頑固,就重點打他,但在東征前不幾天,他因為自己的槍走火把自己打死了,這樣北部問題基本解決了。

二是在紅軍南征北討過程中,對東征嚴格保密,讓佯攻具有威懾性,同時麻痹閻錫山,保證渡河作戰的突然性和勝利。還有其他一些措施,如組織指揮員現場勘察渡河地點,周密制定作戰計劃等,通過一系列細緻的準備工作,保證主要戰略方向行動的成功。

在這個過程中,我們看到毛澤東軍事思想的特點:

第一,主要矛盾就是主要戰略方向,就是兵鋒所指,這是毫不動搖的。

第二,在歷史轉變期,各種矛盾錯綜複雜,不被看似突出的問題迷惑,而是圍繞主要矛盾解決其他矛盾和問題,以全部主力聚焦主要戰略方向,通過強有力的戰略行動,贏得歷史主動,推動歷史轉變,引領歷史發展。

第三,每個人的意見都有道理,而且看起來都事關生死存亡,何去何從需要抓住本質和要害,需要有強大的決策定力。

毛主席在東征決策中,既堅持了主要矛盾規定的戰略方向,又重視吸取大家的意見,為最後成功提供了前提條件。

注釋:

1.《彭德懷自述》,國際文化出版社2009年版,第215-216頁。

2.《周恩來傳》上,第331頁。

3.《聶榮臻元帥回憶錄》,解放軍出版社2005年版,239-240頁。

4.少華、游胡著:《林彪的這一生》,湖北人民出版社2003年版,第147-149頁。

5.任文主編:《東征•西征》,陝西師範大學出版社總社有限公司2014年版,第22頁。源自聶榮臻回憶文章《東征》。

6.少華、游胡著:《林彪的這一生》,湖北人民出版社2003年版,第153-154頁。

7.中共山西省石樓縣委宣傳部編:《紅軍東征——影響中國革命進程的戰略行動(上)》,中共黨史出版社1997年版,第.66-67頁。源自1936年1月26日15時彭德懷發給張聞天、毛澤東、周恩來、博古、王稼祥的電報。

8.中共山西省石樓縣委宣傳部編:《紅軍東征——影響中國革命進程的戰略行動(上)》,中共黨史出版社1997年版,第.69-71頁。源自1936年1月27日李德寫給中共中央的書面意見《關於紅軍渡過黃河後的行動方針問題的意見書》 。還有郝建生編著:《西安事變前後的周恩來》,中央文獻出版社2003年版,第14-20頁。

9.中共石樓縣委統戰部2023年編:《紅軍東征與抗日民族統一戰線資料彙編》,第21頁。

10.【德】奧托•布勞恩著:《中國記事》,東方出版社2004年版,第190頁。

11.【德】奧托•布勞恩著:《中國記事》,東方出版社2004年版,第198頁。

12.中共山西省石樓縣委宣傳部編:《紅軍東征——影響中國革命進程的戰略行動(上)》,中共黨史出版社1997年版,第79頁。源自1936年2月5日林彪、聶榮臻給李富春的電報。

13.張迪傑主編:《毛澤東全集》第八卷,潤東出版社2013年版,第301頁。

14.任文主編:《東征•西征》,陝西師範大學出版社總社有限公司2014年版,第45頁。源自楊成武回憶文章。

15.張迪傑主編:《毛澤東全集》第八卷,潤東出版社2013年版,第300-301頁。

16.任文主編:《東征•西征》,陝西師範大學出版社總社有限公司2014年版,第51頁。源自賀晉年回憶文章。