烏克蘭又被坑慘了:到手的F16,居然是全球最落後的

烏克蘭日思夜盼的F-16戰鬥機終於要踏上戰場了,只不過這一次,美製戰機很難幫助烏克蘭力挽狂瀾了,因為美國到現在還對烏克蘭留了一手,交給烏克蘭的是簡配版F-16。而俄羅斯那邊,最近又服役了一款新型空空飛彈,讓烏軍F-16所面臨的情況雪上加霜。

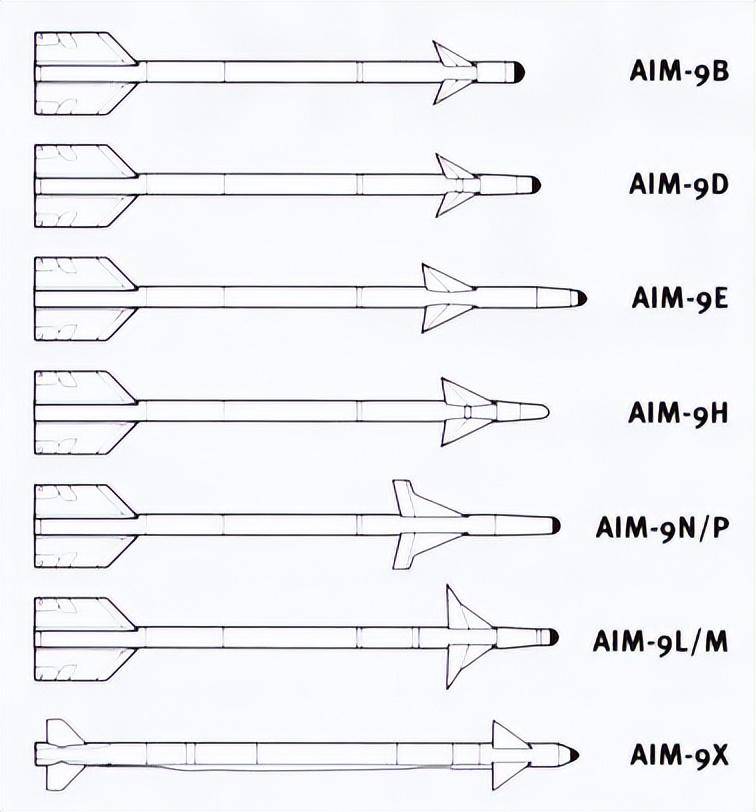

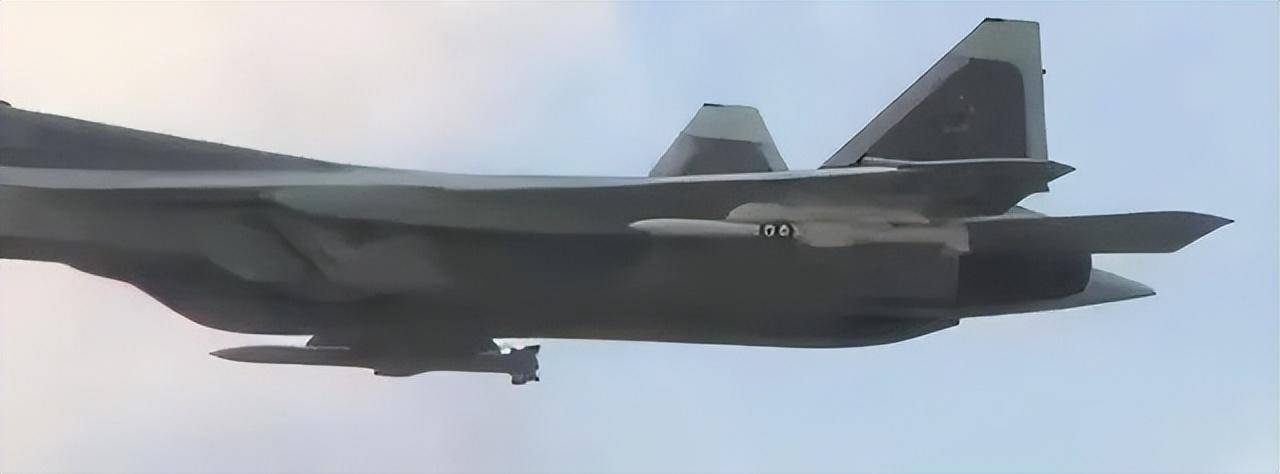

根據烏克蘭方面公布的照片來看,烏軍F-16戰鬥機並未配備主流的AIM-120C與AIM-9X空對空飛彈,從彈翼來看,烏軍F-16使用的是AIM-120B與AIM-9L/M空對空飛彈,雖然名字差不多,但性能卻是天壤之別。

AIM-120是世界上第一種主動雷達制導空對空飛彈,相較於AIM-7、R-27這種半主動雷達制導空對空飛彈,主動雷達制導空對空飛彈的優勢是不需要載機對飛彈一直進行引導,只要目標進入了飛彈的小型雷達搜索範圍之內,載機就可以中斷對飛彈進行引導,大大提高了載機的生存率。而半主動雷達制導空對空飛彈,則需要載機持續不斷對飛彈進行引導,在這個過程中,載機不能進行幅度較大的機動或者轉向,否則會讓飛彈失去導引而變成燒火棍。

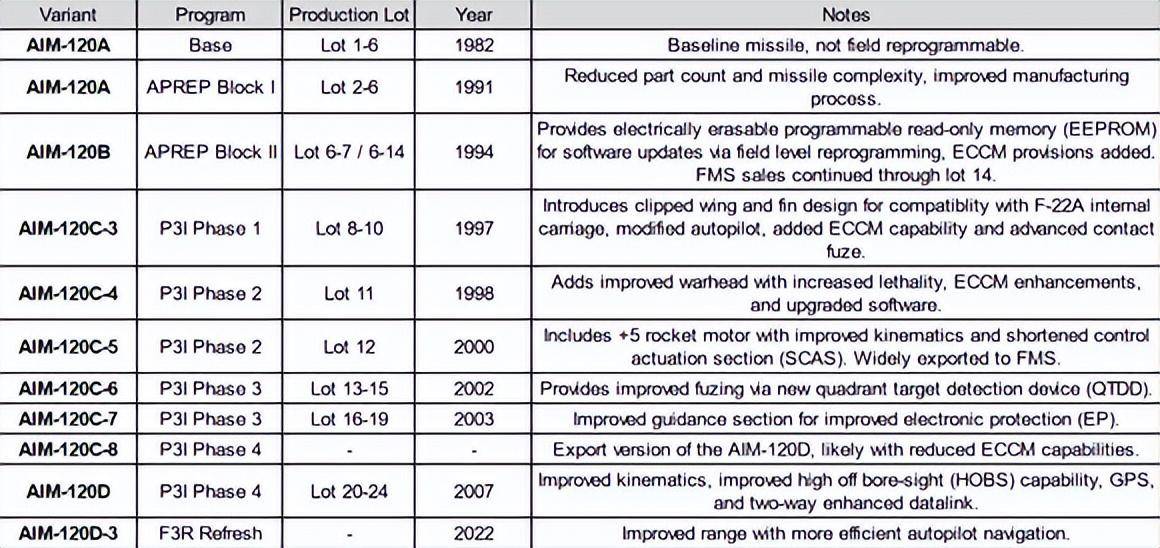

AIM-120B於1994年服役,相比基本型的AIM-120A,採用了可重新編程的信號處理器,通過採用大規模集成電路電子部件和新型數字處理器,大幅降低了生產成本。而AIM-120C將翼展與舵展減小,令F-22的主彈倉可以同時攜帶6枚AIM-120C。此外,AIM-120C還對戰鬥部與發動機進行了升級,發動機艙段加長,戰鬥部毀傷效能更高。AIM-120C的導引頭天線、接收機、信號處理器以及軟體算法也進行了重大升級,提高了抗干擾能力。

AIM-120B的射程只有70千米,而AIM-120C的射程卻超過了100千米。目前美國空軍使用的基本都是AIM-120C空對空飛彈,對外出口的AIM-120也都是C型,烏克蘭手中這批AIM-120B,估計是退役後進行了翻新,然後交到烏軍手上發揮最後的價值,這樣美國既節約了銷毀過期彈藥的開支,又能用這些退役飛彈抵帳,這些退役飛彈估計會以新型AIM-120C飛彈的價格,算到援烏金額當中。

至於AIM-9L/M飛彈,屬於上世紀七、八十年代服役的第三代紅外製導空對空飛彈,具備一定的迎頭攻擊能力,曾經參加過馬島戰爭。這款飛彈的綜合性能遜色於霹靂-8、R-73,抗干擾與機動能力更是沒法跟AIM-9X、霹靂-10這些採用紅外凝視成像導引頭、矢量推力技術的第四代空對空飛彈相比。

即便放眼全球,烏克蘭空軍的F-16戰鬥機配置也是倒數的,只略強於伊拉克、委內瑞拉裝備的F-16戰鬥機。即便是巴基斯坦的F-16戰鬥機,都配備了AIM-120C5空對空飛彈,曾在2019年的印巴衝突期間壓制了印度空軍的蘇-30,並擊落了印軍一架米格-21戰鬥機。

而烏克蘭F-16的武器配置,欺負一些小國空軍還可以,拿來對付俄羅斯空天軍就有些不太夠看了。

俄羅斯空軍目前大量裝備了改進型的R-77-1空對空飛彈,在烏克蘭戰場上,多次對90公里外的烏軍戰鬥機發起攻擊。這就意味著即便F-16戰鬥機投入實戰,烏克蘭空軍依然要面臨著打擊距離不夠的問題。之前烏克蘭空軍裝備的蘇-27、米格-29戰鬥機,只能對60千米外的空中目標進行打擊,F-16的到來,只能算是稍微幫烏克蘭扭轉回一些局面。

雖然隨著戰況的持續,不排除美國會將更先進的AIM-120C交到烏克蘭手上,但是依然無法幫助烏克蘭扭轉不利局面。因為俄羅斯空天軍不僅擁有R-77-1,還裝備了R-37M遠程空對空飛彈,多次在200公里左右的距離上,擊落烏軍的戰鬥機。目前美國的軍火庫中,只有從標準-6艦對空飛彈改裝而來的AIM-174,射程可能在R-37M之上,可是AIM-174目前仍屬於美國的機密武器,基本不太可能交給烏克蘭,並且F-16戰鬥機也不適合攜帶AIM-174這種大塊頭,機載雷達也無法完全發揮出AIM-174的射程優勢。

當然,R-37M也是一款非常粗笨的飛彈,體格接近小型反艦飛彈了,通常只能裝備在蘇-35、米格-31這些重型戰鬥機上面,蘇-57的內置彈倉無法攜帶。而且R-37M的機動性比較差,更適合偷襲戰鬥機,或者攻擊預警機這些大型目標。

相較於解放軍近距離用霹靂-10、中距離用霹靂-12、遠距離用霹靂-15、超遠距離用霹靂-17的空對空飛彈配置,俄羅斯缺少一款類似於霹靂-15的遠程空對空飛彈,這類飛彈能夠在射程上穩穩壓制北約的中程空對空飛彈,又能保證較高的命中率。

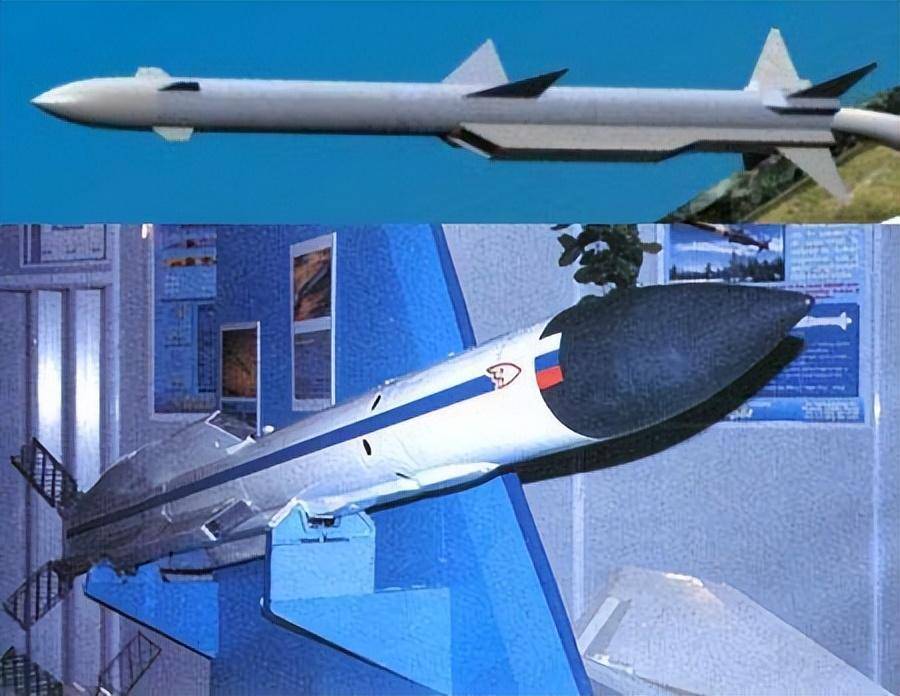

不過這個漏洞如今也已經被堵上了,根據俄羅斯軍方發布的最新視頻證實,俄羅斯新一代遠程空對空飛彈,已經開始裝備在蘇-35、蘇-57戰鬥機上。這款新飛彈的名字叫R-77M,由俄羅斯「三角旗」設計局研發,內部代號是「180號產品-衝壓發動機型」。

如果要形容R-77與R-77M之間的關係,可以參考蘇-27與蘇-35,後者屬於前者的終極改進型號。R-77早在上世紀80年代就開始研發,但是直到蘇聯解體後的1994年才開始服役,中國與印度也進口過這種飛彈。R-77的綜合性能大致相當於AIM-120A型空對空飛彈,擁有80千米的紙面射程數據,但是中國空軍、印度空軍在使用中發現,R-77飛彈的有效射程只有60千米。2019年的印巴衝突期間,使用R-77飛彈的印軍蘇-30MKI戰鬥機,被使用AIM-120C5的巴軍F-16戰鬥機壓制。這件事直接導致印度不再相信俄制空對空飛彈,選擇從以色列、法國那裡獲得遠程空對空飛彈。

後來針對R-77的各種問題,俄羅斯研發了小幅改進的R-77-1,有意思的是,這款在烏克蘭戰場上頻繁攻擊烏克蘭戰機的飛彈,當年在研發的時候大量使用了烏克蘭提供的零部件,烏克蘭算是這款飛彈的研發合作方。直到2014年俄烏關係惡化之後,俄羅斯才選擇將R-77-1全面國產化。根據俄羅斯軍方公布的數據,R-77-1空空飛彈重190千克,彈長3.71米,最大射程110千米。升級後,雷達導引頭的靈敏度更高,飛彈尾部阻力更小,綜合性能與AIM-120C5大致相當。中國在引進蘇-35的過程中,也順帶採購了一批R-77-1飛彈。

而R-77M,則是R-77的大改型號,從導引頭到彈體設計到發動機全換了一個遍。2020年,一架攜帶R-77M的蘇-57戰鬥機首次出現在世人眼中。與原型相比,R-77M外觀上最大的改變是放棄了標誌性的柵格尾翼,改用傳統的尾部切尖三角全動彈翼。之前的使用經驗證實,柵格尾翼雖然能夠提高飛彈的機動性,但是同樣會顯著增加飛彈的飛行阻力,讓R-77的真實射程大幅縮水。經過全新設計的R-77M,能夠更加適配蘇-57戰鬥機的彈倉,提高蘇-57的載彈量。

R-77M另一個特點,就是採用了全新的固體衝壓式發動機,相比霹靂-15、AIM-120使用的固體火箭發動機,固體衝壓式發動機擁有更高的比沖,並且工作時間更長。比如採用固體衝壓式發動機的「流行」空對空飛彈,發動機工作時間可到60秒,而AIM-120的發動機工作時間則只有12秒。更長的發動機工作時間,讓「流星」空對空飛彈擁有超長的不可逃逸區。

但是,固體衝壓式發動機的缺點同樣明顯,比如衝壓發動機無法快速將飛彈加速到最高速,「流星」空對空飛彈想要達到4馬赫的最高速度,需要大約30秒時間,而採用固體火箭發動機的空對空飛彈,3秒鐘就能達到4馬赫的速度。

另外,固體衝壓式發動機雖然不需要攜帶燃燒劑,但是固體推進劑在燃氣發生器內燃燒產生富燃料燃氣,通過過渡艙的控制閥門進入衝壓燃燒室後,需要與進氣道的來流空氣進行混合燃燒,才能產生推力。因此「流星」與R-77M空對空飛彈都需要設計額外的進氣道,大大增加了飛彈的飛行阻力。使用固體火箭發動機的空對空飛彈,即便在發動機停止工作後,依然能夠依靠慣性飛行很長一段距離。而採用固體衝壓發動機的空對空飛彈,一旦發動機停止工作,就會因為飛行阻力較大而導致能量迅速衰減。

而且因為需要持續不斷的為發動機提供空氣,因此採用固體衝壓式發動機的空對空飛彈,很難以負攻角與較大的側滑角狀態飛行,限制了飛彈的機動性。正因為存在如此多的缺陷,因此中美在研發新一代空對空飛彈的時候,放棄了固體衝壓式發動機技術,繼續使用傳統的固體火箭發動機。而歐洲和俄羅斯在研發新一代空對空飛彈的時候,卻選擇了固體衝壓發動機,這兩種技術很難說哪一種更好,只能在戰場上用表現來說話。

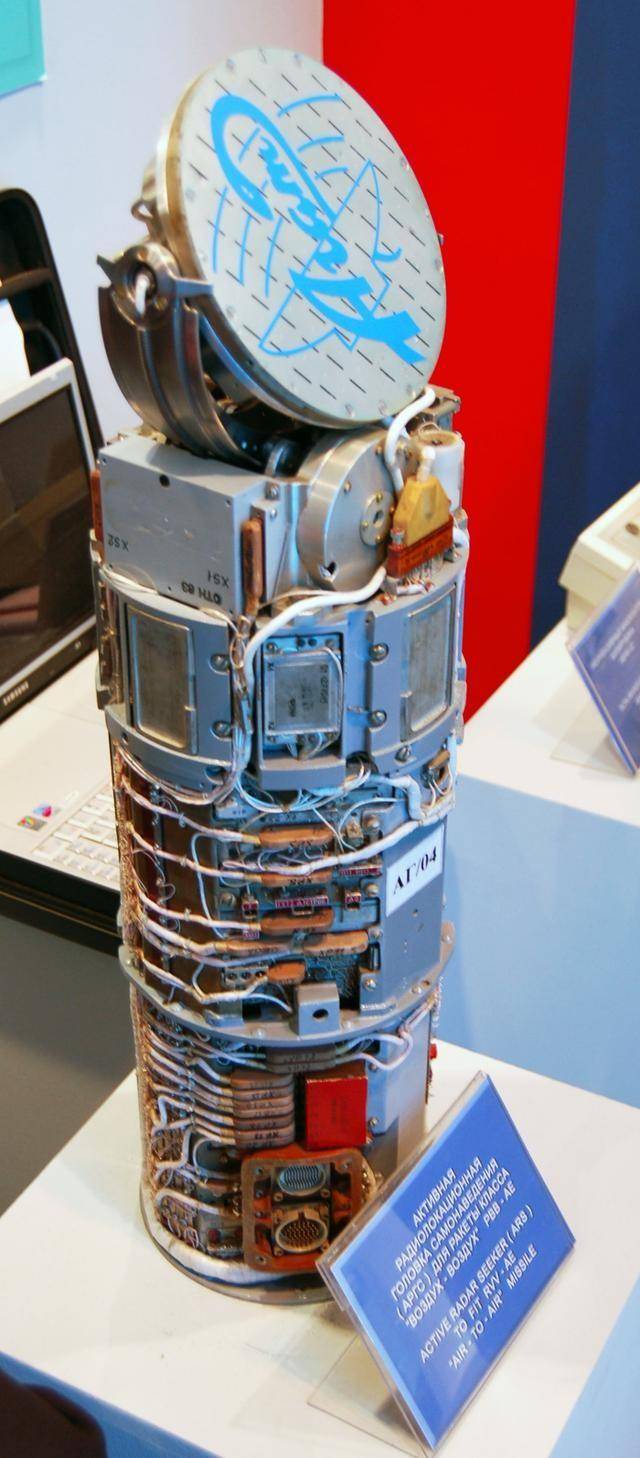

R-77M另一大突破,就是配備了小型相控陣雷達導引頭,在原有機掃天線驅動平台上,用64模塊單元有源相控陣天線替代平板縫隙天線,採用主被動復合方式,既能固態電掃又可機械掃描。

有源相控陣雷達的優點,在於精度高、抗干擾能力強、可靠性高,天線上的每一個T/R組件都是一個單脈衝輻射器,都能自行搜集、處理信息。當然R-77M是否真的會配備有源相控陣導引頭,目前還存在很大的爭議,畢竟電子技術一直是俄羅斯的弱項,俄羅斯最近幾年才開始在戰鬥機上裝備有源相控陣雷達,蘇-35等大部分戰鬥機如今使用的依然是無源相控陣雷達,可以俄羅斯目前的有源相控陣雷達技術並不完善。當然,即便沒有採用有源相控陣導引頭,R-77M的性能也足以壓制所有型號的AIM-120了。

F-16戰鬥機雖然戰功赫赫,但大部分戰績都是靠欺負落後戰機得來的,面對俄軍目前武裝到牙齒的戰鬥機,使用老式空對空飛彈的F-16恐怕很難占到便宜,一旦F-16頻繁被俄軍戰機擊落,那麼美國戰鬥機的口碑也要跟著砸了,人們會意識到,過去美國戰鬥機戰績亮眼,更多是建立在占據體系與飛彈優勢、以多欺少的情況下取得的。