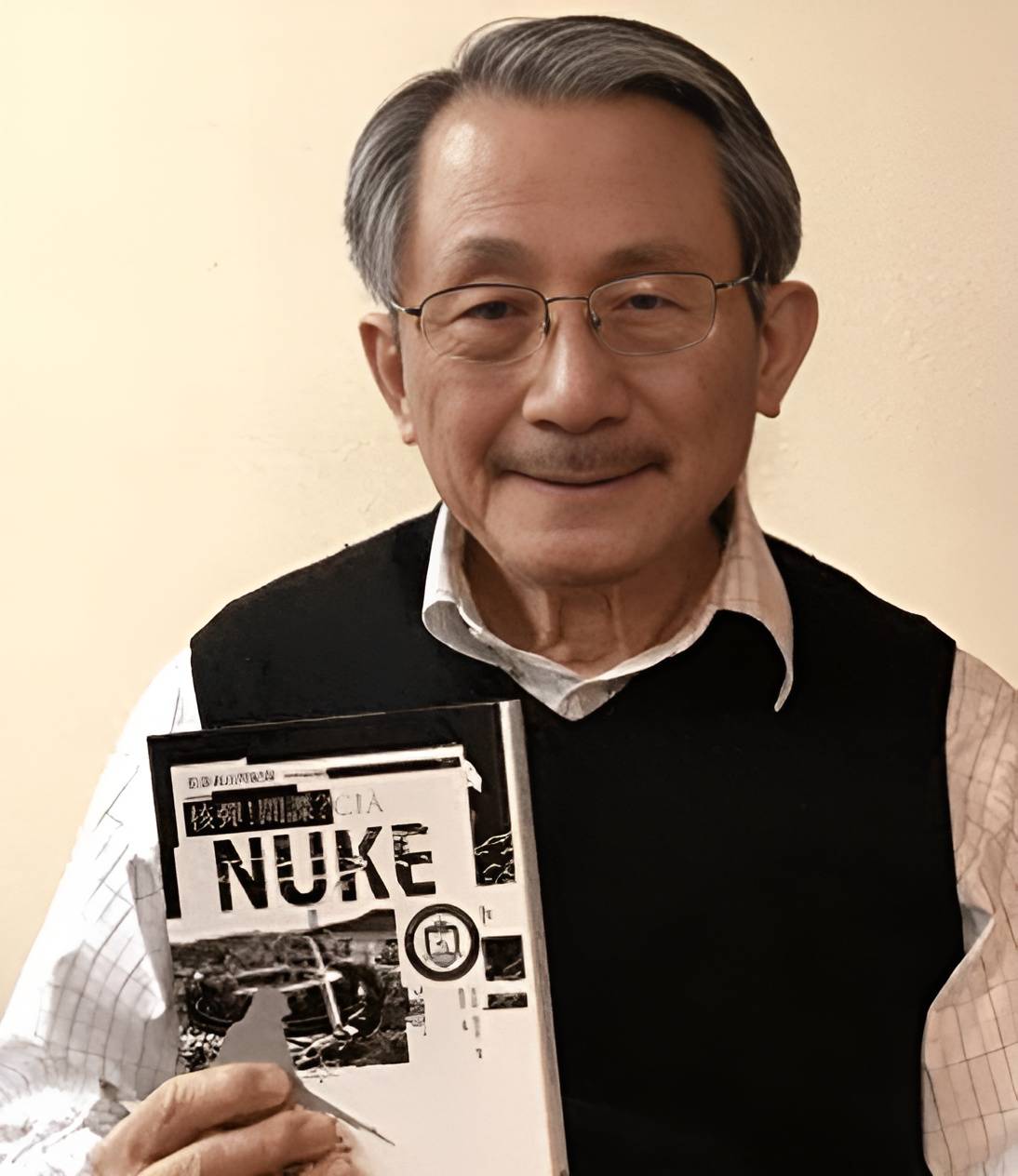

1988年,張憲義攜台灣核計劃逃往美國,蔣經國獲悉後猝死

1988年1月18日,台灣發生了一件大事:上校軍銜、身負重大機密項目的核能研究所副所長張憲義,失蹤了......

張憲義,是土生土長的台灣人,早年就讀於中正理工學院。

畢業後,因成績優秀,才能出眾,得到台灣防務部門的賞識,出資供他到美國田納西大學,主修核工程。

幾年後,張憲義在美獲得博士學位,便返回台灣,任教於「清華大學」。

台灣軍界非常看重張憲義在核能領域的才華,多次讓他負責台灣本土核能商業化的項目。

由於台灣的核技術,多是美國傳授,因而張憲義也經常到美出席相關會議。

比如在1986年,張憲義就作為台灣代表,到美國布魯克海芬國家實驗室,進行交流學習。

不言自明,張憲義能得到如此優待,很重要的一點就是他是台灣研製核武器的關鍵人物。

台灣研製核武器是一個不公開的秘密,在上個世紀六十年代,冷戰最為對峙的年代,台當局就開始對核武器動過心思。

有了核武器,台灣就能同大陸方面打一場不對稱戰爭,起到以小博大的效果。

什麼事情都講究一個出師有名,核武器和常規武器不同,屬於大規模殺傷性武器,造成的後果將是災難級別的。

因此,台當局打著和平「發展核能技術」的旗號,避開了各國的注意力,從加拿大購買了4兆瓦的研究反應器,還遠赴歐洲購買了大量的離心機設備,用於提煉所需的核原料。

到了70年代,台灣已經擁有了,完整的鈽燃料化學實驗室和精鍊鈽所需要的設施。

不過,無孔不入的美國CIA也加緊了調查台灣核原料研發的活動。

1974年,CIA向國會出具了一份報告,於結論寫道:「台北心裡想著把小型核計劃變成武器,這是很清楚的。再過五年,台灣或許就有能力獨立製造此裝置。」

70年代,美國剛剛脫離越南的泥沼,並和大陸方面改善了關係,不願意在遠東地區再生事端。

因而就開始向台灣當局施加壓力,並以停止向台灣援建核電站相威脅。

最終,台灣當局不得不屈服,關閉了核能研究所,並拆除了核材料再處理設施。

即便如此,美國還是不放心台灣,擔心台灣會背地研發核子武器。

為了及時、準確了解台灣的一舉一動,美國的CIA還是出手了,開始在台灣核技術人員物色間諜,以便掌握台灣和計劃發展的動向。

只是誰也沒有想到,這個間諜竟然是核能研究所的副所長張憲義。

張憲義為何會充當美國安插在台灣的間諜?

說法不一,有人根據張憲義的生平,認為張憲義在工作中遭受了不公的待遇。

那時,張憲義擔任副所長,是下任所長的熱門人選。

可是在和同事們的接觸中,張憲義發覺有人頂替了自己的位置,便心生不滿,投靠了美國。

還有一種說法是,張憲義和研究所的所長周仁章不和,導致張憲義屢次不聽命令,不定期出訪外國,參觀實驗室研究。

周仁章認為副所長的職責是行政工作,應該將出國考察的機會,讓給年輕的研究員。

不論哪種說法,張憲義自從參加了1月11日的「自強會談」,就不知去向。

第二天起,張憲義連續缺席了好幾場會議,引起了台灣安全部門的擔憂。

巧合的是,就在張憲義失蹤的第二天,也就是1月13日,蔣經國突然猝死。

這又為張憲義的失蹤,添上了一層迷霧。

後來,經過台國防安全部門的詳細調查,才得知張憲義等會議結束,就立刻持「新加坡」護照,直奔機場,乘機離開台灣,到日本和妻兒會合,接著轉機來到美國。

繼續調查得知,張憲義的「新加坡護照」來自於CIA,這坐實了張憲義的間諜身份。

跑到美國,張憲義在美國國會秘密聽證會上發言:「台灣秘密準備了射程為1000公里的天馬飛彈,預計在天馬飛彈安裝核彈頭。並且天馬飛彈的初步研製獲得了重大進展。」

事發數天後,美國向台灣下了最後通牒,要求台灣立即放棄研製核武器。

台灣懾於美國的威脅,才終止了研發核武器的進程。

如今,張憲義仍然生活在美國,過著與世隔絕的生活。

參考資料:

新傳奇2017年第六期《誰廢掉了台灣的「核武功》