摘要:兩周之際普遍出現的帶梗附耳銅器,具有突出的時代性和階段性。帶梗附耳銅器普遍採用渾鑄模式,亦是商周青銅器鑄造技術發展到高水平的反映。各區域帶梗附耳銅器比例高低不同,折射出各區域青銅器鑄造上的自由度有所伸展,有各自所偏愛的器形和鑄造方式。

帶梗附耳銅器,指的是附耳與器身有小梗相連接的青銅器,兩周之際在鼎、盤、甗、盨、鬲等多個青銅器類中普遍出現。之前未見系統研究,本文擬對這類重要現象進行梳理,探求其出現所折射的技術和社會背景。

一

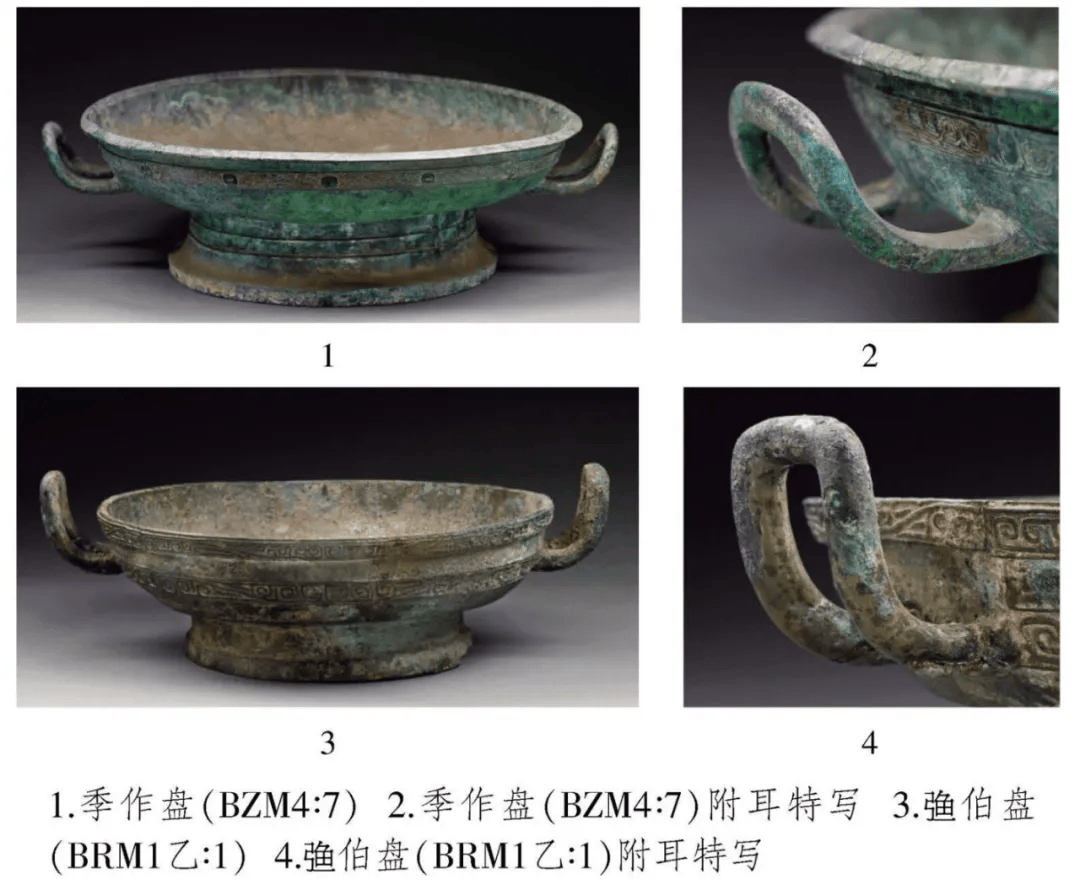

帶梗附耳銅器的前身為商晚期已經出現的附耳銅器,如安陽西北崗M1400和安陽侯家莊東區M1055出土的附耳盂(圖一)[1],此時附耳銅器的數量並不多,且多集中在盂類器上;西周早期附耳銅器逐漸增多,器類也更為豐富,包括鼎、盤、簋、甗等。在寶雞

國墓地、西安張家坡墓地、翼城大河口霸國墓地、絳縣橫水倗國墓地、曲沃天馬—曲村墓地、隨州葉家山墓地、洛陽北窯墓地[2]中均可見西周早中期的附耳銅器,如

國墓地獸面紋方鼎和季作盤[3](圖二,1、2)、霸國墓地弦紋方鼎和霸伯方簋[4](圖二,3、4)、倗國墓地的芮伯甗和芮伯盤[5](圖二,5、6)。

圖一 商晚期附耳銅器

1.寢小室盂(M1400:R1092) 2.垂葉紋盂(M1055:R1091)

圖二 西周早中期附耳銅器

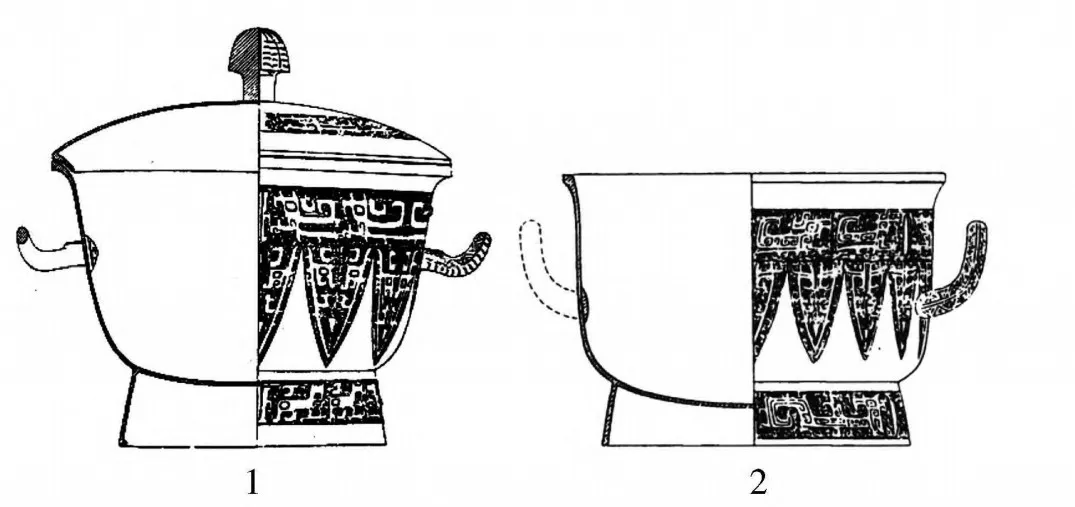

兩周之際,開始普遍出現附耳與器身有小梗相連接的現象。在棗陽郭家廟墓地、曲沃晉侯墓地、聞喜上郭村墓地、侯馬上馬墓地、垣曲北白鵝墓地、三門峽虢國墓地、義馬上石河墓地、平頂山應國墓地等,其出土的鼎、盤、甗、盨、鬲等附耳銅器上出現小梗[6](圖三)。從數量上來說,鼎、盤、甗這三個器類上較多見,盨、鬲這兩個器類上少見,應與此時大部分鬲無附耳有關。

圖三 兩周之際帶梗附耳銅器

二

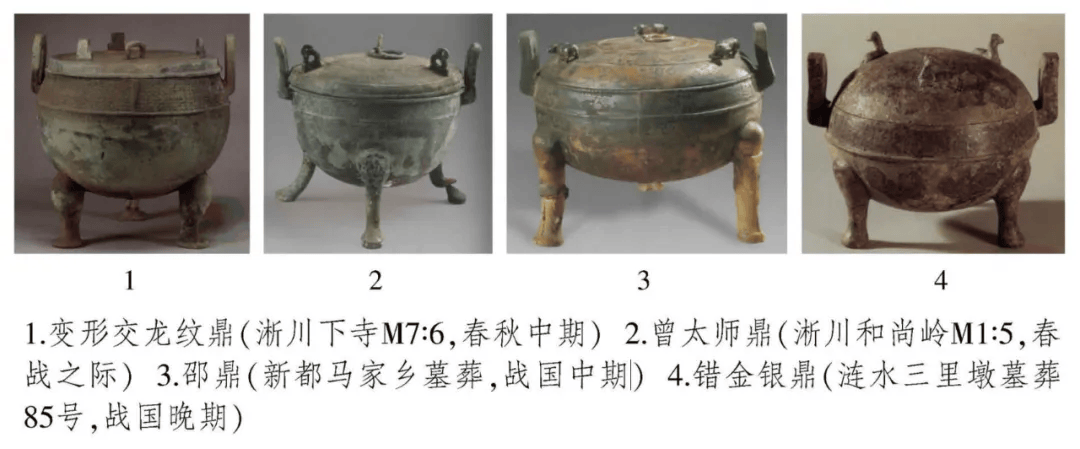

以最具典型的鼎類器為例,不同於西周早中期、兩周之際立耳鼎和附耳鼎並行的情況,春秋中期開始附耳鼎成為主流形式,並一直延續至戰國晚期,但已罕見帶小梗的情況[7](圖四)。帶梗附耳這一現象僅在兩周之際普遍出現,具有突出的時代性和階段性。

圖四 春秋中期至戰國晚期附耳鼎

再來觀察下兩周之際帶梗附耳銅器的鑄造特徵。考古報告側重發掘資料的公布,器物的鑄造信息披露較少;青銅器圖錄著重於器物圖像的表達,亦少見器物詳細的鑄造信息。2007年出版的《曾國青銅器》一書是青銅器圖錄整理出版的一個高峰,詳細披露了每個器物的鑄造信息,收錄了較多兩周之際的銅器,為我們觀察兩周之際帶梗附耳銅器提供了很好的素材。京山蘇家壟龍紋方甗的鑄造信息為「甑、鬲的合范形式接近,四塊腹范在四角結合,底部有一塊長方形外范。足、耳都是渾鑄的,因此鬲的雙附耳內還各有明顯的自帶芯范留下的范縫痕跡。與渾鑄工藝一致的是,附耳上各有兩個圓梗與口沿連接」[8](圖五,1);隨州何家台龍紋方甗的鑄造信息為「鬲體的附耳是渾鑄的,耳內自帶芯范痕跡,耳與鬲口之間有兩個圓梗相連」[9](圖五,2)。不僅是甗這個器類,以蘇家壟、郭家廟墓地出土的帶梗附耳銅鼎為代表(圖五,3、4),鼎類器附耳的鑄造方式也是普遍相似的:附耳為渾鑄,耳與器口有圓梗連接,耳與口之間設有芯范,靠耳一側的器壁有芯范痕跡[10]。郭家廟墓地竊曲紋盤(圖三,5)、何家台竊曲紋盤(圖五,5)等盤類器的附耳亦為渾鑄,有圓梗與口相連,耳內自帶芯范[11]。在諸多帶梗附耳銅器渾鑄的情況下,整理者認為「耳與口間有連接的圓梗,說明雙耳是渾鑄的,耳與口之間設有芯范」[12],附耳所帶小梗具有指示渾鑄的意義。

圖五 兩周之際渾鑄的帶梗附耳銅器

帶梗附耳銅器採用渾鑄附耳的方式的確是兩周之際普遍的現象,從另一本詳細披露器物鑄造信息的青銅器圖錄《寶雞青銅器博物院藏商周青銅器》中可以得到驗證。該書收錄的兩件帶梗附耳銅器,一件是寶雞浮托村夨賸盨(圖五,6),時代為西周晚期,附耳鑄造信息為「附耳內側腹壁上可見長方形范線,應是設置在附耳和器壁之間的活塊范線痕跡」[13];一件是寶雞峪泉村重環紋盤(圖五,7),時代為兩周之際,附耳鑄造信息為「腹壁雙耳之間可見范線。附耳內側腹壁上有兩條范線,可與附耳兩側邊相連續。附耳下邊也有一條橫向范線,應為嵌塊范的痕跡。嵌塊范被包含在腹外范中間」[14]。

但小梗是否可以指示渾鑄則有待商榷,具體可對比下同時代無梗附耳銅器的鑄造方式。與前述蘇家壟龍紋方甗器形相似的隨州均川熊家老灣環帶紋方甗(圖六),無梗附耳,甑部裝飾重環紋和環帶紋,鬲部光素無紋,「是兩周之際方甗的流行風格;甑、鬲都是四塊腹范並在四角結合,底部各有一塊長方形范,足、甑立耳都是渾鑄的,鬲體附耳亦為渾鑄,外壁有渾鑄時放置芯范留下的痕跡」[15]。

圖六 兩周之際渾鑄的無梗附耳銅器

(環帶紋方甗)

從歷時性角度來觀察,西周早中期無梗附耳銅器基本也是渾鑄,和兩周之際帶梗附耳銅器的鑄造方式並無太多差別。國墓地西周早中期的四件無梗附耳銅器(2鼎2盤)的鑄造信息為「盤的耳內側相應的盤腹,有兩條垂直范縫,說明附耳內側有一活塊范,國墓地有附耳的器物,都採用了相同的成形方法」[16]。此外,《寶雞青銅器博物院藏商周青銅器》一書詳細記錄了該墓地出土的西周中期偏早階段季作盤和伯盤的鑄造信息,其中季作盤的鑄造信息為「紋樣上可見八條范線,其中四條范線與雙附耳錯開45°分布,從口部延續至圈足,其餘四條范線在附耳處,每處各有兩條,可與附耳兩側邊相連續,但未延續到附耳下面。由此可知,腹外范應縱向四分,其中兩塊腹外范包含附耳,附耳和器壁之間另有嵌塊范。附耳內側壁紋樣應製作在嵌塊范上」[17](圖七,1、2);伯盤的鑄造信息為「附耳處各有兩條范線可與附耳兩側邊相連續,並且在附耳下邊線處有一條水平方向的范線,形成一個長方形。由此推測,腹外范應縱向四分,其中兩塊腹外范包含附耳,附耳和器壁之間另設嵌塊范。附耳內側壁紋樣應製作在嵌塊范上」[18](圖七,3、4)。

圖七 西周早中期渾鑄的附耳銅器

同時我們可以看到,兩周之際青銅器的附耳也出現了分鑄的情況,不過並非主流。例如眉縣楊家村窖藏發現的天盂,時代為西周晚期,其附耳鑄造信息為「附耳或多或少打破頸腹紋樣,腹壁與附耳相對應處也未見任何痕跡。由此推測,附耳應為分鑄」[19](圖八,1、2);再如西周晚期的熊家老灣龍紋盤,其鑄造信息為「紋飾的組數暗示鑄造用四塊外范,范縫的位置對稱地分布在雙附耳的兩側,雙耳是先鑄的」[20](圖八,3)。

圖八 兩周之際分鑄的附耳銅器

1.天盂(MYJ:11) 2.天盂(MYJ:11)耳部特寫 3.龍紋盤

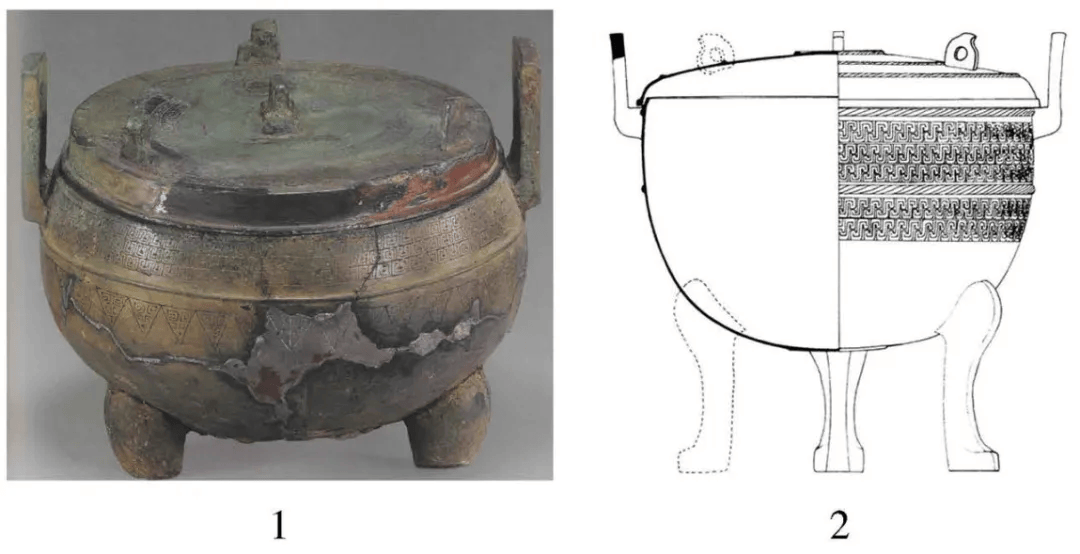

春秋中期以後,隨著鑄造技術的發展,耳、足這些部件普遍採用分鑄模式,此時有兩個值得注意的現象。第一,即使偶爾出現渾鑄的附耳鼎,附耳也基本不帶小梗了,如隨州義地崗季氏梁春秋中期蟠虺紋鼎,附耳渾鑄,耳與外壁之間帶有芯范[21](圖九,1),又如隨州東風油庫春秋晚期S形紋鼎,足、耳渾鑄,鑄形特徵與西周早期至春秋早期鼎完全相同[22](圖九,2);第二,即使偶爾出現帶梗附耳銅器,亦採用分鑄模式,蘇榮譽在《晉公盤與子仲姜盤對比研究》一文中,詳細論述了山西青銅博物館藏晉公盤與上海博物館藏子仲姜盤的鑄造方式,同為帶梗附耳銅器,春秋早期子仲姜盤的附耳採用了渾鑄的方式,而春秋中期晉公盤的附耳則是分鑄的,小梗與附耳一起鑄接於器身之中[23](圖一〇,1、2)。

圖九 春秋中晚期渾鑄的附耳銅器

1.蟠虺紋鼎 2.S形紋鼎(M2:4)

圖一〇 春秋早期子仲姜盤和春秋中期晉公盤的附耳鑄造對比

1.子仲姜盤附耳 2.晉公盤附耳

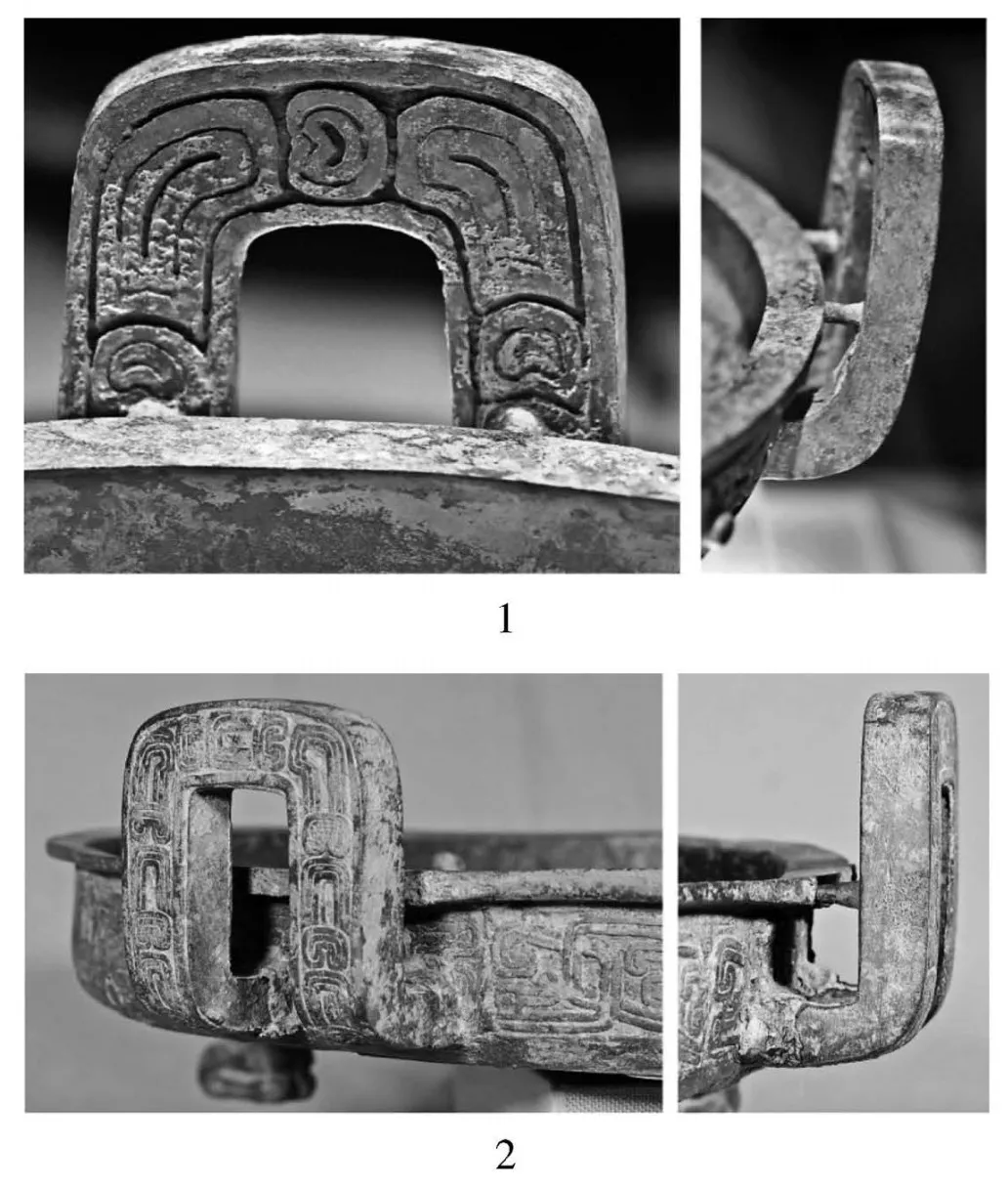

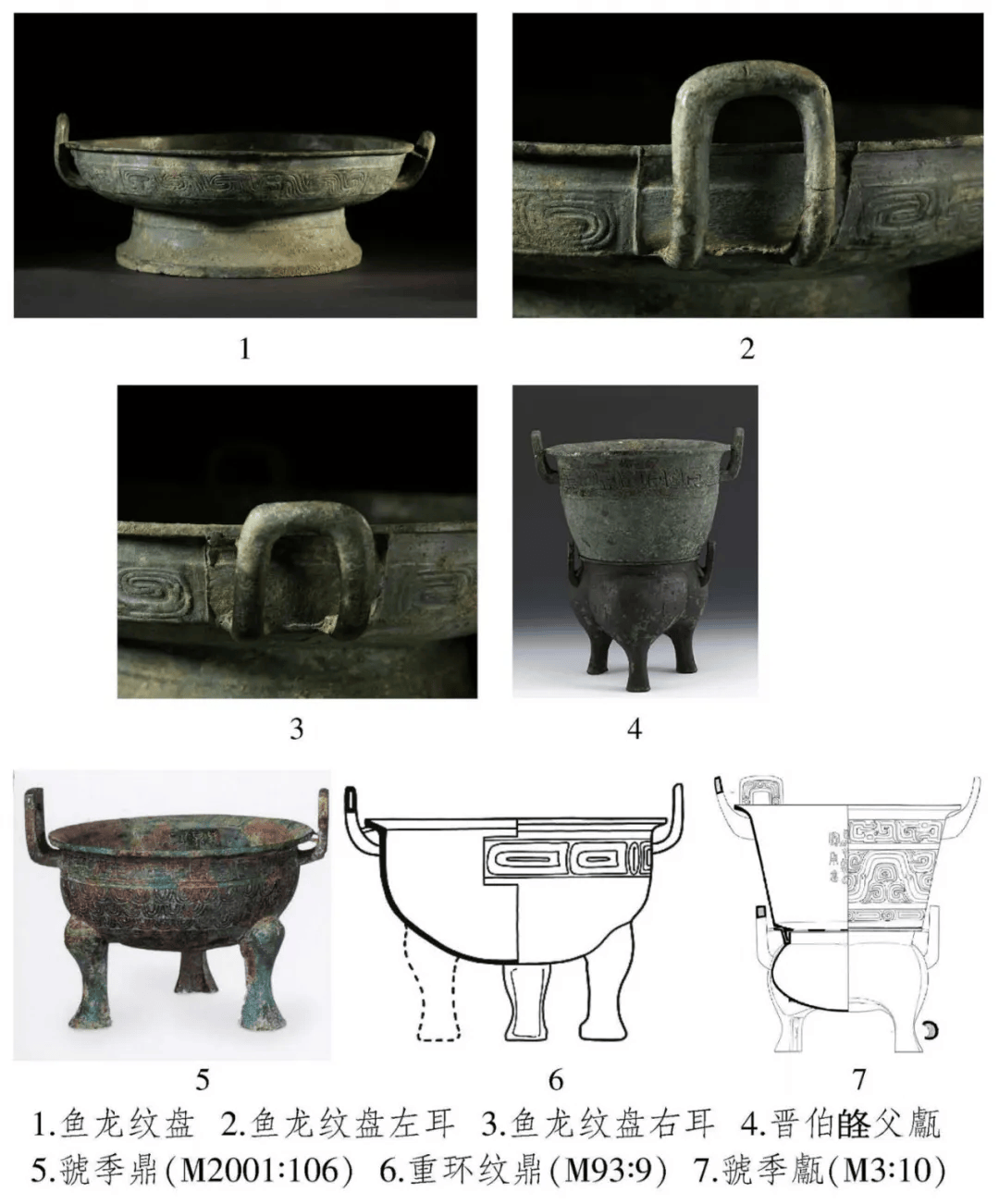

從單個器物來觀察,小梗亦不具備指示渾鑄的意義,上海博物館藏西周晚期魚龍紋盤和晉伯父甗可以讓我們從更多的角度來思考這個問題。魚龍紋盤左側附耳無小梗且緊貼盤口,右側附耳帶小梗,左右耳對應腹壁處,紋飾沒有連續發展,而是相應地留下了方形塊范的痕跡(圖一一,1~3);晉伯父甗甑部和鬲部都有附耳,甑部的附耳帶小梗,但鬲部附耳無小梗[24](圖一一,4)。在虢國墓地和新近發現的上石河墓地、北白鵝墓地中,亦可以看到類似的情況。虢國墓地M2001出土的7件虢季列鼎中,有6件雙耳均帶小梗,1件左耳無小梗,右耳有小梗(圖一一,5)[25];上石河墓地M93出土的4件鼎中,除1件為立耳鼎外,有2件雙耳都有小梗,1件左耳有小梗,右耳無小梗(圖一一,6)[26];北白鵝墓地M3出土的1件方甗,與上海博物館藏晉伯父甗反之,鬲部附耳有小梗,甑部附耳沒有小梗(圖一一,7)[27]。同一個器物上的附耳是否帶梗出現不同的情況,可見其與是否渾鑄無關。

圖一一 單個附耳銅器的小梗不對稱性

無論是比較同時期附耳器物的鑄造方式,還是從歷時性角度觀察附耳器物的鑄造方式,亦或是從單個帶梗附耳器物的自身特徵來看,帶梗和附耳渾鑄、分鑄並沒有太多的直接關係,帶梗附耳銅器的普遍出現和鑄造方式普遍發生改變並不同步,帶梗附耳更多的是兩周之際附耳器鑄造時的一種選擇,折射出兩周之際各諸侯國青銅器鑄造的偏好。

三

附耳與鼎口之間小梗的功能問題,有研究認為「附耳都是渾鑄,同時設圓梗連接附耳與鼎口,以起到加固作用,耳與器壁之間自然也需要設一塊隔開耳與器壁的芯范」[28]。雖暫時無法驗證加固的作用,但從目前材料可以看出,小梗在某種程度上具有指示更為精良鑄造的意義。我們能看到在同一個單位中,存在著青銅禮器附耳帶小梗,製作粗陋的明器附耳無小梗的現象。以虢國墓地為例,虢季墓M2001出土的7件禮器列鼎,附耳均帶小梗,而4件附耳銅盤中,禮器虢季盤附耳帶小梗,腹部飾竊曲紋,耳部內外裝飾重環紋,圈足飾垂鱗紋,三個獸面支足,製作十分精良,另外3件明器盤附耳無小梗,一件僅腹部裝飾重環紋,另外兩件則光素無紋,製作簡陋;梁姬墓M2012出土的6件明器鼎中,2件附耳鼎素麵無紋,均無小梗,所出7件附耳盤中,1件鑄造精良的禮器竊曲紋盤及1件明器重環紋盤附耳帶小梗,4件銅質較差、鑄工較粗的素麵盤均附耳無小梗,另1件明器殘,無法判斷是否有小梗[29]。此外,應國墓地M85出土的2件附耳盤,作為禮器使用的圈足弦紋盤附耳帶小梗,而明器三足素麵盤附耳無小梗[30]。

從各個地區帶梗附耳銅器數量上來看,兩周之際發現的湖北曾國附耳銅器,基本上都帶小梗,顯示出對帶梗附耳器的某種偏愛。其次是河南、山西等地,河南的應國墓地、虢國墓地、上石河墓地,山西的晉國墓地、上馬墓地、上郭村墓地、北白鵝墓地,部分銅器附耳帶梗,比例上低於曾國。數量最少的是陝西地區,系統整理《周原出土青銅器》一書未見帶梗附耳銅器[31];系統整理《寶雞青銅器博物院藏商周青銅器》一書亦只收錄4件帶梗附耳銅器,明確是寶雞地區出土、兩周之際的帶梗附耳禮器,只有1件寶雞浮托村夨賸盨,另外3件中,1件被認為是漢淮流域的外來器,和蘇家壟銅鼎形制相似;1件是明器;1件是春秋中期器[32]。就陝西韓城梁帶村兩周之際芮國墓地的情況而言,4條帶墓道的大墓中,「中」字形大墓M27的7件列鼎附耳無小梗[33];3座甲字形大墓,M28中5件列鼎附耳無小梗,1件盤附耳無小梗[34](圖一二,1、2),M19出土的唯一一件盤的附耳亦無小梗[35],唯有M26的5件附耳列鼎,其中4件鼎附耳帶梗[36]。另外,芮國墓地M18出土了1件帶梗附耳銅鼎,且無其他青銅容器同出,但此鼎的銘文顯示作器者為「虢季」,極大可能非本地鑄造的器物[37](圖一二,3、4)。而其他地區發現的附耳列鼎,如蘇家壟的9件列鼎、虢季墓的7件列鼎、北白鵝墓地M5的7件列鼎,這些列鼎器形、紋飾相同,大小依次遞減,附耳均帶梗。

圖一二 芮國墓地出土附耳銅器

從歷時性角度來看,帶梗附耳銅器只在兩周之際普遍出現,具有突出的時代性和階段性,其早期形態是西周早中期已經出現的附耳銅器。帶梗附耳銅器的鑄造,嵌塊范被包含在腹外范中,鑄造難度要大於立耳器物以及分鑄附耳的鑄造難度,它在兩周之際的普遍出現也是商周青銅器鑄造技術發展到高水平的反映。春秋中期以後,為了降低鑄造難度,耳、足普遍採用分鑄模式,小梗的存在會增加鑄造的難度,自然也無存在的必要。兩周之際社會動盪,墓葬所出青銅器經常出現一些製作粗糙、明器化的現象,兩周之際的曾國普遍出現帶梗附耳、製作精良的青銅器,反映其受到社會動盪的影響比較小,依然保持著青銅器鑄造的高水準。各區域和諸侯國使用小梗的比例高低不同,可以看出諸侯國青銅器鑄造上的自由度有所伸展,有各自所偏愛的器形和鑄造方式,也為春秋中期形成各具特色的青銅文化區埋下伏筆。

附記:感謝恩師張昌平的指導,馬今洪、郜向平等諸位師長為小文提出了很好的修改建議,在此一併致謝。

向上滑動閱讀注釋

[1]朱鳳瀚:《中國青銅器綜論》,上海古籍出版社,2009年,第980、984頁。

[2]盧連成、胡智生:《寶雞國墓地》,文物出版社,1988年;中國社會科學院考古研究所:《張家坡西周墓地》,中國大百科全書出版社,1999年;洛陽市文物工作隊:《洛陽北窯西周墓》,文物出版社,1999年;北京大學考古學系商周組、山西省考古研究所:《天馬-曲村(1980-1989)》,科學出版社,2000年;湖北省博物館、湖北省文物考古研究所、隨州市博物館:《隨州葉家山:西周早期曾國墓地》,文物出版社,2013年;山西省考古研究院等:《霸金集萃:山西翼城大河口西周墓地出土青銅器》,上海古籍出版社,2021年;山西省考古研究院等:《倗金集萃:山西絳縣橫水西周墓地出土青銅器》,上海古籍出版社,2021年。

[3]北京大學中國考古學研究中心、寶雞市青銅器博物院:《寶雞青銅器博物院藏商周青銅器》,上海古籍出版社,2017年,第2冊第277頁、第7冊第9頁。

[4]山西省考古研究院等:《霸金集萃:山西翼城大河口西周墓地出土青銅器》,上海古籍出版社,2021年,第3、274頁。

[5]山西省考古研究院等:《倗金集萃:山西絳縣橫水西周墓地出土青銅器》,上海古籍出版社,2021年,第327、362頁。

[6]鼎見北京大學考古學系、山西省考古研究所:《天馬——曲村遺址北趙晉侯墓地第五次發掘》,《文物》1995年第7期;盨見中國青銅器全集編輯委員會編:《中國青銅器全集》第6卷,文物出版社,1997年,第45頁;鬲見中國青銅器全集編輯委員會編:《中國青銅器全集》第7卷,文物出版社,1997年,第1頁;盤見湖北省文物考古研究所:《曾國青銅器》,文物出版社,2007年,第134頁;甗見虢國博物館:《虢國墓地出土青銅器》,科學出版社,2018年,第55頁。

[7]錯金銀鼎、變形交龍紋鼎見中國青銅器全集編輯委員會編:《中國青銅器全集》,文物出版社,1997年,第9卷第6頁、第10卷第4頁;邵鼎、曾太師鼎見湖北省文物考古研究所:《曾國青銅器》,文物出版社,2007年,第191、402頁。

[8]湖北省文物考古研究所:《曾國青銅器》,文物出版社,2007年,第18、19頁。

[9]湖北省文物考古研究所:《曾國青銅器》,文物出版社,2007年,第212、213頁。

[10]湖北省文物考古研究所:《曾國青銅器》,文物出版社,2007年,第11、15、87、88頁。

[11]湖北省文物考古研究所:《曾國青銅器》,文物出版社,2007年,第134、226頁。

[12]湖北省文物考古研究所:《曾國青銅器》,文物出版社,2007年,第54頁。

[13]北京大學中國考古學研究中心、寶雞市青銅器博物院:《寶雞青銅器博物院藏商周青銅器》第5冊,上海古籍出版社,2017年,第36、37頁。

[14]北京大學中國考古學研究中心、寶雞市青銅器博物院:《寶雞青銅器博物院藏商周青銅器》第7冊,上海古籍出版社,2017年,第38、39頁。

[15]湖北省文物考古研究所:《曾國青銅器》,文物出版社,2007年,第165、166頁。

[16]盧連成、胡智生:《寶雞國墓地》,文物出版社,1988年,第562頁。

[17]北京大學中國考古學研究中心、寶雞市青銅器博物院:《寶雞青銅器博物院藏商周青銅器》第7冊,上海古籍出版社,2017年,第8、9、11頁。

[18]北京大學中國考古學研究中心、寶雞市青銅器博物院:《寶雞青銅器博物院藏商周青銅器》第7冊,上海古籍出版社,2017年,第12、13、15頁。

[19]北京大學中國考古學研究中心、寶雞市青銅器博物院:《寶雞青銅器博物院藏商周青銅器》第7冊,上海古籍出版社,2017年,第112、113、118頁。

[20]湖北省文物考古研究所:《曾國青銅器》,文物出版社,2007年,第175、177頁。

[21]湖北省文物考古研究所:《曾國青銅器》,文物出版社,2007年,第302、303頁。

[22]湖北省文物考古研究所:《曾國青銅器》,文物出版社,2007年,第354、355頁。

[23]蘇榮譽:《晉公盤與子仲姜盤對比研究》,《青銅器與金文》第九輯,上海古籍出版社,2022年,第177、182頁。

[24]上海博物館藏魚龍紋盤和晉伯父甗的圖片均來自上海博物館圖片信息庫。

[25]虢國博物館:《虢國墓地出土青銅器》,科學出版社,2018年,第33頁。

[26]河南省文物考古研究院、三門峽市文物考古研究所、義馬市文物保護管理所:《河南義馬上石河墓地M93、M94發掘簡報》,《華夏考古》2021年第2期。

[27]山西省考古研究院、運城市文物保護中心、垣曲縣文化和旅遊局:《山西垣曲北白鵝墓地M2、M3發掘簡報》,《文物季刊》2022年第1期。

[28]張昌平:《曾國青銅器簡論》,《考古》2008年第1期。

[29]河南省文物考古研究所、三門峽市文物工作隊:《三門峽虢國墓》第一卷,文物出版社,1999年,第33、66、248、257、258頁。

[30]河南省文物考古研究所、平頂山市文物管理局編:《平頂山應國墓地》,大象出版社,2012年,第665頁。

[31]曹瑋主編:《周原出土青銅器》,巴蜀書社,2005年。

[32]北京大學中國考古學研究中心、寶雞市青銅器博物院:《寶雞青銅器博物院藏商周青銅器》,上海古籍出版社,2017年。

[33]陝西省考古研究院、渭南市文物保護考古研究所、韓城市文物旅遊局:《梁帶村芮國墓地:2005、2006年度發掘報告》,文物出版社,2020年,第214、216、217頁。

[34]陝西省考古研究院、渭南市文物保護考古研究所、韓城市景區管理委員會:《梁帶村芮國墓地:2007年度發掘報告》,文物出版社,2010年,第105~112頁,彩版一一七、一二一。

[35]陝西省考古研究院、渭南市文物保護考古研究所、韓城市文物旅遊局:《梁帶村芮國墓地:2005、2006年度發掘報告》,文物出版社,2020年,第36頁。

[36]陝西省考古研究院、渭南市文物保護考古研究所、韓城市文物旅遊局:《梁帶村芮國墓地:2005、2006年度發掘報告》,文物出版社,2020年,第81、82頁。

[37]陝西省考古研究院、渭南市文物保護考古研究所、韓城市景區管理委員會:《梁帶村芮國墓地:2007年度發掘報告》,文物出版社,2010年,第186頁。

作者:張亞莉(上海博物館)

原文刊於:《江漢考古》 2024年 第2期

責編:昭晣 韓翰

來源 | 中國社科院考古所中國考古網