拍電影很難,可徐崢,偏偏選擇了最難的一種。

沒錯,《逆行人生》,一部在我心裡可以和《我不是藥神》比肩的好電影!

片花放出的時候,電影就喜提熱搜,掀起熱議。

外賣員,這個與我們生活息息相關的職業,又一次以現實主義的題材,被搬上了大銀幕。

上映兩天,票房已破1.18億,在新上映的電影中拔得頭籌。

作為演員,徐崢已經沉默了四年,上一部主演的作品,還是2021年的《愛情神話》。

作為導演,徐崢上一部電影長片,還是2020年的《囧媽》。

之前的作品,都是他擅長的喜劇;這一次,電影的風格,卻發生了顛覆性的改變。

沉寂多年的徐崢,似乎要憑這部新片,打開現實主義題材片《我不是藥神》的天花板。

不知道有多少人,跟番茄君一樣,看預告片笑出腹肌,在影院卻哭成淚人。

這是《逆行人生》的一體兩面,又何嘗不是外賣員,生活和職業進程的寫照?

看完电影後,番茄君發現,《逆行人生》有它的真實和深刻,而這種特質,在當下的商業片里,已經十分罕見。

徐崢還是那個徐崢,《逆行人生》也絕對值得一個高分。

01、誰「殺死」了高志壘?

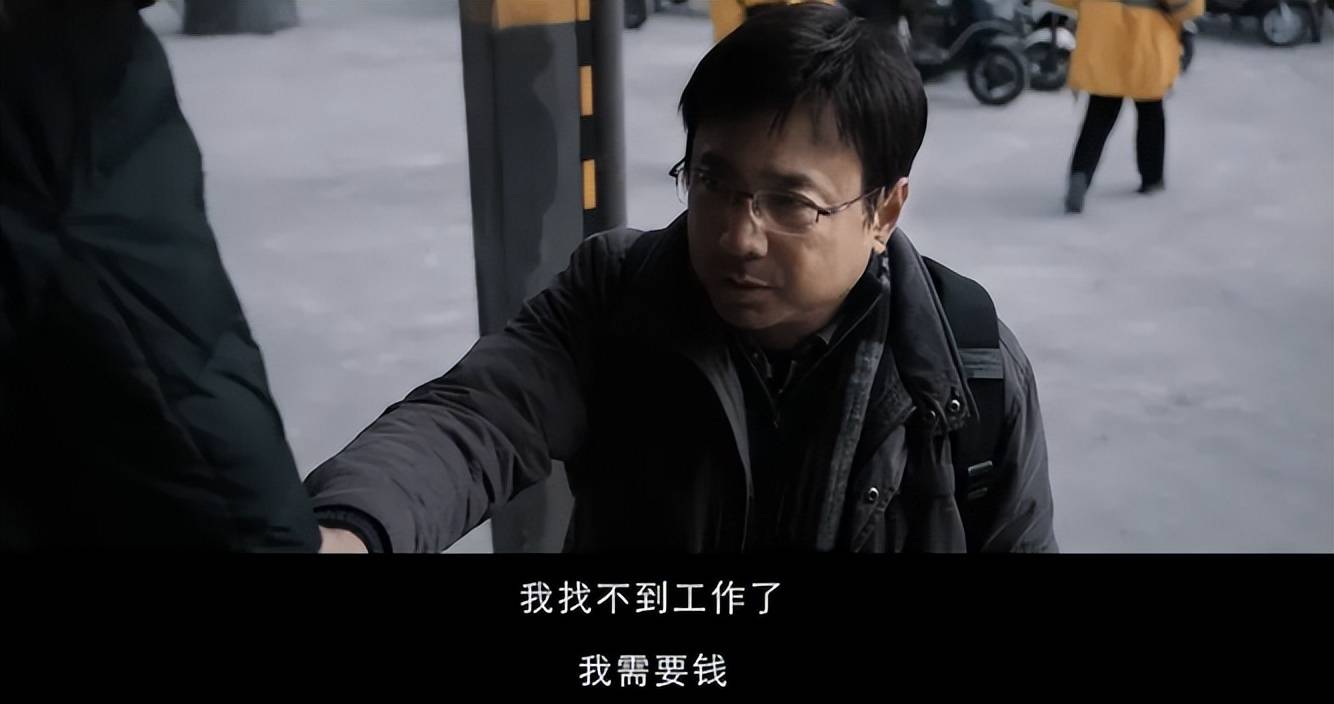

在選擇做外賣員之前,徐崢飾演的高志壘,像極了在大城市掙扎求生的自己。

這,其實是很多人,無比寫實的狀態。

年過四十,在一個崗位上工作了十幾年。

混成了不大不小的領導,他不像高層那樣會籠絡人心,又擁有自以為不會被取締的技術。

靠著不錯的薪水,竭盡全力供養了一套還不錯的房子。

用那份城市精英的優越感,幫助妻子做起全職太太,幫助女兒上了國際學校。

一輩子,仿佛就這樣過去了。

但,高志壘也沒想到,表面上光鮮亮麗的「中產」生活,實際上,全靠自己一個人的收入維繫。

那脆弱的平衡關係,就像一根髮絲,吊著千斤重物。

除了祈禱不要有任何意外發生,對全家人的生活,幾乎沒有任何保障。

可人這一輩子,怎麼可能沒有意外?

一根煙的功夫,高志壘就跌落谷底——他被裁員,事先沒有通知。

失業的蝴蝶效應,仿佛從沒有收入的這一刻,就開始了。

每個月一萬五的房貸,壓得高志壘喘不過氣來。

到處海投簡歷,到處面試,卻杳無音信。

程式設計師的市場,從來不缺年輕人,而跟他這個45歲大齡程式設計師競爭的,都是二十歲出頭剛剛畢業的00後。

父親看在眼裡,急在心上,一病不起進了ICU。

女兒被國際學校順利錄取,一年二十萬的學費無從籌集。

妻子兩個月沒見到上交工資,家裡開始入不敷出。

房貸、教育、醫療三座大三,就這樣壓在了高志壘一人肩頭。

如果你是高志壘,你怎麼活?

說實話,番茄君差不多到了這個年齡,但電影中的這些事,不敢想。

哪怕一些可能的道路,也被影片用血淋淋的現實統統堵死。

有人說,公司非法裁員,走勞動仲裁和法律程序,拿N+1也能撐很久吧。

一個細節。

得知自己被裁員的高志壘,在會議室大發雷霆,發誓要死磕到底。

但公司可以拖,員工拖得起嗎?

老人不能一天不吃藥,房貸不能逾期,衣食住行哪一樣不需要錢?

電影有個鏡頭,一開始信誓旦旦的高志壘,終於放下要仲裁到底的決心,決定接受公司賠償的30萬(本來能拿70多萬)。

深夜的他站在窗前,跟妻子謊稱這只是個工作電話,可心裡,卻已經碎了一萬遍。

這是只有中年人才能感受到的深深無力感和絕望感。

明明是名校畢業,明明有過硬的技術素質,明明還能帶團隊研發產品。

可又有什麼用呢?

這還不是最可怕的。

最可怕的,是「歧視」。

高志壘去面試,面試官曾當著他的面,說過這樣一句話:你讓我招他進來後安排在什麼位置?怎麼開工資?

這句話不是對高志壘說的,但卻是說給高志壘聽的。

後面還有一句,更是令人誅心:你當這是養老院嗎?

一方面,是作為曾經的中產,985名校生,大廠的技術主管,高志壘心裡,還是不甘心。

另一方面,是用人單位對中年失業人群的年齡歧視,是整個社會對大齡求職者的不公。

高志壘拿著包默默走出了面試公司,他所有的希望,開始寄托在一個黑中介身上。

可沒想到,下一個細節,則更加諷刺。

他付了3萬塊中介費,可遲遲沒有等到自己想要的工作。

路上偶遇黑中介,老實巴交的他追了半天,終於把人堵在了一扇鐵門處。

可中介身材瘦小,一下鑽了過去。

他肚子大又背著包,鑽了一般,卡在了中間。

中介笑著嘲諷他:「卡住了吧?」

聽到這句話,番茄君虎軀一震。

此時卡在門縫的高志壘,像極了他此刻的人生狀態。

出不去,進不來,死不了,也活不好。

一個工作十幾年,在單位呼風喚雨的小領導,此刻,那份自矜和自傲全被殺死。

而「中產」高志壘被殺死的過程,又何嘗不是整個社會,一個個,一幕幕的扎心現實。

02、誰「救活」了高志壘?

俗話說,不破不立,向死而生。

除了真實,《逆行人生》還有一點做得非常好,那就是準確把握住了角色內心最真實的一面,盡而完成角色內心的轉變及人物的高光。

自詡「大廠精英」的高志壘,其實在被裁員之前,就與外賣員有過兩次「深度接觸」。

一次,是他被裁當天上班的時候,還點了一杯都市白領都喜歡當早茶的「黑美式」。

結果被裁的他,直接當著外賣員「老扣」的面,把咖啡砸進了垃圾桶。

另一次,是他神經緊繃趕早八,差點被一輛外賣車撞上,他下意識指著外賣員破口大罵:活該送外賣。

這時候,在高志壘心裡,對「外賣員」這個行業,還是抱有歧視心理的。

身為大廠白領,他有腦力勞動者天然優於體力勞動者的刻板認知。

而在他看來,外賣員屬於「沒有門檻」的行業,只有找不到其他工作,不具備其他生存技能的人,才會去送外賣。

其實,現實中,不少人對「外賣員」抱有同樣的看法,「活該送外賣」這種話,也經常出現在社會聲音里。

既然是講外賣員,那怎麼把外賣員講好,是判定《逆行人生》好不好看的重要標尺。

在這一點上,徐崢甩了「三板斧」,徹底改變了,觀眾對「外賣員」甚至「外賣」這個行業的認知。

第一板斧,是「打怪升級」。

直到高志壘放下偏見,進入外賣這個行業,他才發現,自己之前對「外賣」的一切認知,全都是失真的。

帶入高志壘的視角,我們才知道,送外賣從來就不是騎個電驢走街串巷。

送外賣也有門檻,也有技術含量,甚至也有十足的專業性。

舉個例子來說,新人入門,起碼要翻越三座大山。

垃圾單。

對新人外賣員來說,一開始分配的,都是距離遠,位置偏,單價低,不順路的單子。

一直送這種單子,其實是賺不到錢的。

而外賣員剛開始,經常會被分配到這樣的訂單,需要經過歷練,一步步提升等級,才能最大程度避免平台派垃圾訂單。

位置和路線。

外賣軟體中規劃的路線,都是默認路線,這種路線不僅用時長,而且信號燈多,無論跑多快,都可能訂單超時。

而超時可能意味著罰款,可能意味著差評,更可能意味著一天白乾。

並且,送外賣的位置也很講究。

電動車不讓進的小區,道路錯綜複雜的弄堂,學校和醫院等等,一般都是外賣員避之不及的地方。

獨門獨棟,電動車能直達,便是送外賣的理想之地。

顧客和商家。

送外賣,歸根結底是跟「人」打交道。

和商家處不好關係,出餐慢,故意刁難,白耗時間。

對顧客沒有微笑服務,不滿足顧客的需求,會招致差評甚至投訴,最終扣錢。

新人高志壘,幾乎把能踩的坑都踩了一遍。

以至於第一個月,收穫差評十一條,辛辛苦苦一整月,只掙了4000塊錢。

要干外賣容易,但要干好外賣,可太難了。

通過這一個月,我們也看到了,外賣員的艱辛和專業性。

第二板斧,是群像呈現。

同樣,跟著高志壘的視角,我們走進了外賣員的世界,似乎終於能和這群每天為我們三餐奔波的人,打成一片。

除了高志壘這個中年失業的大齡程式設計師,外賣員這個群體,是整個社會的縮小版。

這裡,有不想進廠,只想攢錢娶到心愛女朋友的年輕人;

有帶著孩子,艱難求生的單親母親;

有住在垃圾堆,靠送外賣攢錢給孩子治病的農民工父親;

有來自大草原,靠一身騎行本領競爭單王的牧民;

有老人,有孩子,有女生聾啞人……

賈冰說得好,我們這裡「沒有歧視,只有騎士」。

說白了,他們都是為自己生活而掙扎著拼搏的普通人,是千千萬萬個你我他,也是這個社會,最渺小卻最真實的一分子。

而《逆行人生》最大的價值,就是讓他們這個群體,能以一種平視,而不是俯視的視角,被看見。

因為相比於同情,他們更需要理解與尊重。

第三板斧,是扎心現實。

送外賣自由嗎?

自由,但也不自由。

片中有搞笑但又辛酸的一幕。

高志壘有糖尿病,打完胰島素卻忘了吃早餐。

此時,他正在送一個幫買的訂單,訂單是一條活魚和幾斤蔬菜。可在橋上,他因為低血糖,暈倒了。

迷迷糊糊中,顧客打來電話,質問:「我的魚呢?」

此時,暈暈沉沉的高志壘,看到魚跳出了塑料袋,掉進了蘇州河。

「在蘇州……河」。

「你去釣魚了?」

一段對話,調侃的是外賣員的辛酸。

他們看似自由,實則活在無形的牢籠中,為了趕時間拼盡全力,為了拿全勤不敢請假,為了拼單王不顧身體。

這一刻,收穫自由的魚和暈倒的高志壘,完成了最為高級的反諷。

自由是虛假的,真金白銀前,哪有什麼自由人生。

跟這一幕一樣,很多扎心的現實,看完《逆行人生》,才能夠了解,甚至觸及反思。

比如「算法」。

《逆行人生》中的每個外賣員,都跟現實的外賣員一樣,被困在「算法」里。

訂單的遠近,送餐的時長,接單的時間,單子的好壞……統統都被算法拿捏。

你送得越快,其他人的時長就會越短。

你越內卷,算法就越壓榨。

片中有一幕,是單王「大黑」和其他外賣員起了衝突。

大黑每個月能送1萬8,這建立在他對片區道路極限熟悉,對片區內小區情況充分了解的前提下。

可其他外賣員,卻達不到他的水準。

但因為大黑送的多,送得快,整個站點的單價開始壓低,之前送12小時能賺到的錢,現在需要送14小時。

矛盾就此爆發。

表面上,這是人性內卷的衝突,實際上,這難道不是背後程序制定者「算法」的作怪嗎?

事實上,《逆行人生》對算法的揶揄,不止於此。

最開始高志壘被裁,其實就是被「算法」優化掉的。

這是一套根據年齡和貢獻價值而裁員的系統,頗具宿命感的是,這套系統的設計者,正是高志壘本人。

再比如「人性」。

雖然職業是平等的,但干工作的過程,體驗和經歷卻千差萬別。

高志壘因差評被扣錢,只因為沒有滿足顧客的過分要求。

他拷問:「這又不是我的問題?」

站點卻回答:「不是你的問題,是我的問題嗎?」

一句話,讓高志壘無言以對。

外賣員這份工作的工作體驗,完全與顧客的素質和性格掛鉤,他們沒有任何反抗和干預的權利,有的,只是逆來順受。

有時候,與其說這是一份體力活,不如說,這是一份出賣尊嚴的工作。

所以面對高志壘的停滯不前,賈冰才會送他一句:「脫下了孔乙己的長衫,但還沒成為駱駝祥子」。

可,誰又能真正成為,那個只會拉車的駱駝祥子呢?

《逆行人生》不僅用「外賣」,救活了中間破產的高志壘。

也用三板斧,把外賣整個行業扒了個乾乾淨淨。

這裡是一個混沌的世界,也是一個需要陽光的地方。

但至少,對我們來說,以後碰到外賣員,能想起電影中哪怕一點點情節,而因此對他們多一點善意。

那,便是《逆行人生》最大的意義。

03、卷,還是不捲?

《逆行人生》看得很辛苦。

以至於這種辛苦,給有些觀眾一種錯覺:它到底,是不是在歌頌苦難?

當然不是。

雖然《逆行人生》通篇都在「卷」,從求職到年齡,從行業到外賣。

但它最本質的精神內核,卻是「反卷」的。

中國人活得辛苦,尤其是在大城市掙扎求生的中年人。

但《逆行人生》卻在告訴我們,大環境的變化,哪裡會因個人意志為轉移呢?

有時候並不是我們不夠努力,而是這個時代,未必能將個體的努力值,轉換為應得的財富。

大潮之下,你我皆是「外賣員」。

這也是電影,不去迴避,而去正面解讀的問題。

當大家都艱難的時候,我們總得要活著。

只要活著,就有希望,只要活著,就還有變好的可能。

這也是《逆行人生》最大的主旨。

它不是通過中年破產的人生,去渲染社會焦慮,販賣觀眾情緒;而是通過一個大齡程式設計師工作生活的絲滑轉變,提神醒腦,反對內卷。

跌落生活的谷底,始終處於逆行狀態的我們,應該怎麼辦?

《逆行人生》給出了答案。

以樂觀積極的心態,對待將要衝擊過來的一切洪流。

畢竟,控訴命運的不公,在燈下顧影自憐,無法改變任何現實。

反而是積極的心態,才能拯救滾滾洪流中,艱難的我們,艱難的普通人。

我們當然值得更好的生活,只是目前,它可能還沒有來到。

但只要勇敢生活,積極面對,心態樂觀,昂揚向上。

誰又能說,那一天不會到來呢?

(電影爛番茄編輯部:淼淼)