致樂清家長:如何喚醒孩子的內驅力?這樣試一試→

什麼情況下,孩子會主動學習,熱愛學習?我們先看下這組對比:

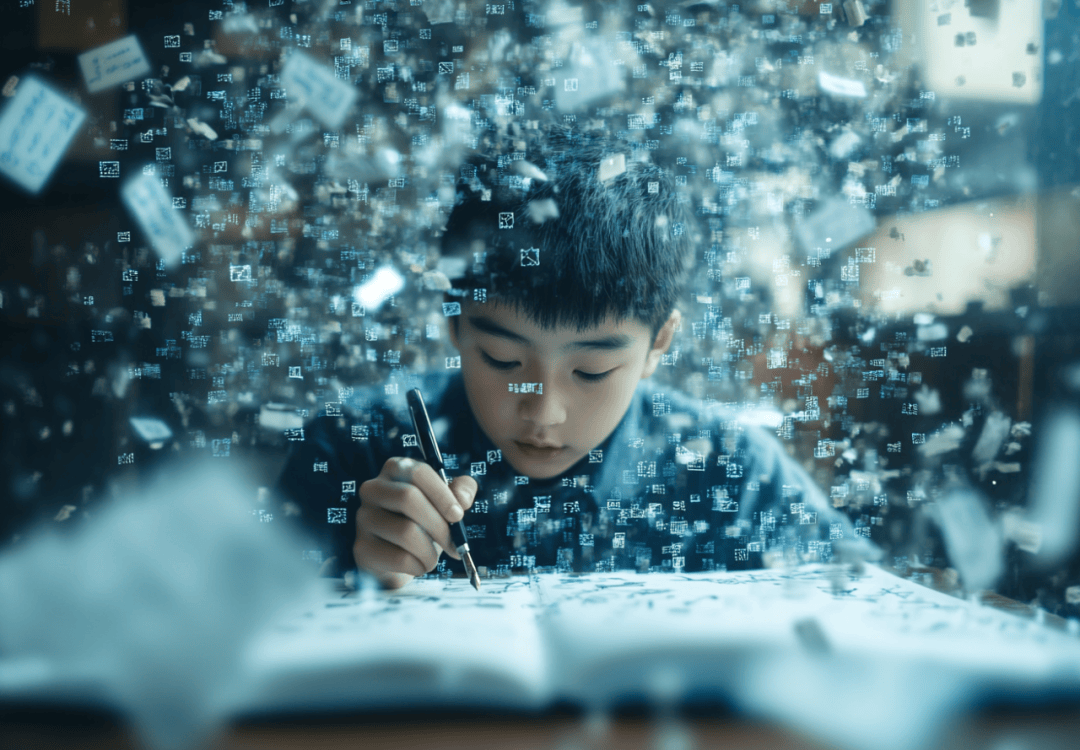

一個愛學習、習慣於主動學習的孩子,在遇到難題時,大腦啟動的是應戰機制,他會想各種辦法去解決問題。

而學習上消極被動的孩子,他遇到難題時,大腦首先啟動的是應付機制。要麼亂寫一通,要麼直接放棄,告訴你「我就是不行」「我做不到。」

要想轉變孩子對學習的態度,從「逼著學」到「主動學」,就要先喚醒孩子的內驅力。

什麼是內驅力?

內驅力, 即在需要的基礎上產生的一種內部喚醒狀態或緊張狀態,表現為推動有機體活動,以達到滿足需要的內部動力。簡單說就是,我有什麼東西缺失了,我很難受,這種缺失感會推動我做點事情。這股力量就是內驅力。

但學習屬於高級的需要,只有當底層的生理需要、安全需要、歸屬需要、尊重需要被滿足之後,學習和自我實現的需要才會產生。因此要先保證孩子的身心健康,有自信,有價值感,有良好的人際關係,再來思索如何喚醒他的內驅力。

試想,身處以下家庭環境中的孩子,是否有學習動力:

夫妻整天吵架,家庭隨時面臨崩潰。

親子關係極差,孩子經常遭受批評,指責,甚至打罵。

當我們問如何提升孩子的學習成績時,不妨先比照以上兩種情況。好的家庭氛圍,是喚醒孩子內驅力的前提。

內驅力有什麼好處?

獎勵和懲罰當然也是一種驅動力,所謂 「胡蘿蔔加大棒」,但它屬於外驅力,相較內驅力來說存在以下缺陷:

- 不具有延續性

獎勵和懲罰最大的問題就在於,有它的時候,孩子可能會行動;一旦沒有,孩子會立刻停止行動。

- 無法實現責任的轉移

學習原本是孩子的責任,而獎勵和懲罰很容易把這種責任轉嫁到父母身上,讓孩子覺得是為父母學,投入度就不會高。

- 半衰期太短

如果把獎勵和懲罰當成籌碼,這個籌碼很快就變得無效。你得不斷加大籌碼,才能維持現狀。孩子總有滿足不了的時候,又該怎麼辦?

而內驅力的好處就顯而易見了:

- 參與度更高

孩子會認為學習是自己的責任,他會自願地投入,而不在意任何的獎勵和懲罰。

- 行動更持久

由於學習變成了滿足自身需要的事,孩子就會持續行動。學習這件事的特點是越學越無知,越學越投入,孩子會不斷探索新知,不斷挑戰難點。

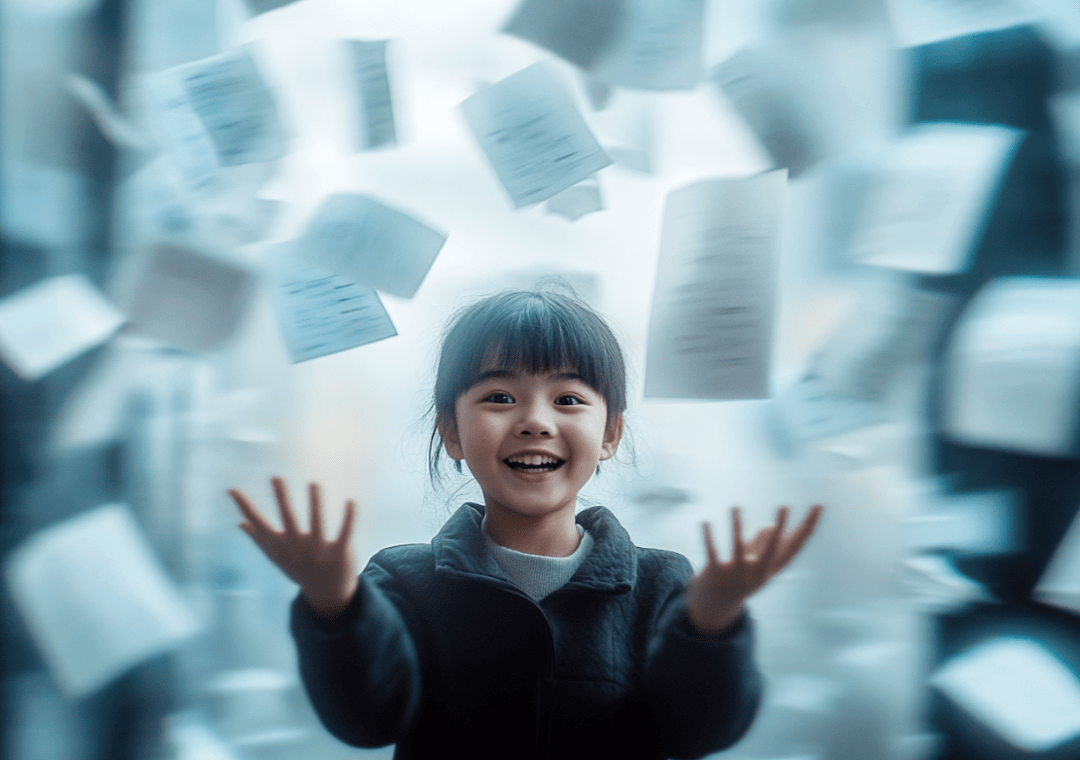

- 成就感更足

由於不需要獎懲的籌碼,一旦有所突破,孩子的感覺會非常棒,他會更享受這種成功的喜悅。

樊登的父親是數學教授,一天到晚最喜歡做數學題。人們問他:「為什麼你從來都不去放鬆?」他說:「做數學題就是放鬆啊。」

當學習成了放鬆和消遣時,就不覺得苦,這就是典型的內部驅動。

如何喚醒內驅力?

藉助「限題計時」提升學習效率

孩子遇到困難時,如果你只是說「我相信你」「你一定可以的」,意義不大,要幫助孩子解決一些具體問題。

比如孩子剛進小學,做數學口算題目比較難,家長可以借鑑體育訓練中的「分解動作」,把題目分成幾組,做完一組再做一組。可以用「限題計時」提高效率,譬如每做對5道題,記下時間後進行比較,或者「限時計數」的辦法——給他10分鐘看他做對幾道題。這個方法同樣適用於抄寫詞彙等作業。

把一個比較困難的大任務分解成若干個小任務,化難為易,化繁為簡,是幫助孩子克服畏難情緒,體驗成功,提升自信心和興趣的有效方法。

巧用「德西效應」呵護學習興趣

心理學家德西做過一項實驗。

第一次,所有學生都做一些難題,積極性差不多。第二次分成兩組,一組每完成一道題就得到一美元,另一組沒有。結果發現,得到獎勵的那組一開始很努力,但很快就沒了興趣,另一組反而一直興趣濃厚。

學習本身就會給孩子帶來成就感和興趣,若再施加一層獎勵,只會適得其反。因此,不要輕易拿物質去哄著孩子學習,而是儘快找到孩子眼裡發光的東西,然後義無反顧地支持他。

多暗示學習的樂趣,少暗示學習的痛苦,尤其不要過早、過度強調「學海無涯苦作舟」,而要多陪帶孩子體驗學習的樂趣。

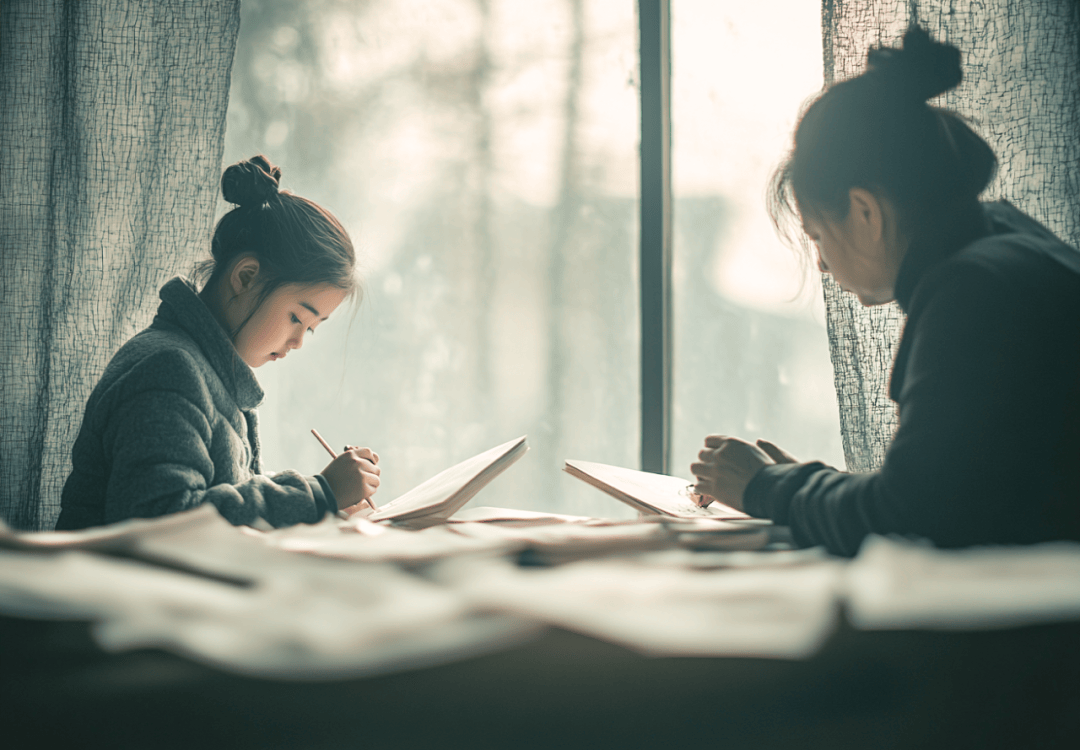

借鑑「陪讀法」,提升專注力

教育家奈德在《自驅型成長》一書中分享了一個小測試。他第一次給學生們留了一些練習題,自己安靜地陪在身邊。第二次,再給同樣一批學生留同樣的題,但營造了緊張而焦躁的氛圍。

結果顯示,第一次的整體考試成績是最高的,因為學生們內心安定,不會擔心隨時被批評,有更多精力投入思考。而第二次,當周圍的環境變得緊張,學生的精力就很難集中,狀態變得消極。

因此,要儘量給孩子營造安全感,減少緊迫感。如果陪在旁邊只會讓孩子更緊張,還不如不陪,家長看得糟心,孩子學得揪心。陪讀最忌諱的一點,就是一動不動盯著孩子,孩子寫錯一點,家長糾正一點。

家長的頻繁糾錯,實際上剝奪了孩子自己發現問題、糾正錯誤並從中學習的機會,不僅阻礙了獨立思考,還可能導致孩子對失敗的恐懼,影響積極性和自信心。我們可以坐在旁邊做自己的事,孩子若有求助,再提供幫助。

要適當給予孩子鼓勵,推薦的方法是:

1.看到孩子的進步,並給予詳細具體的鼓勵。

2.當孩子態度積極、表現令人欣慰時,真誠地跟孩子說「謝謝」。

3.不拿孩子跟他人作比,看見他的點滴進步,對孩子的存在心懷喜悅。

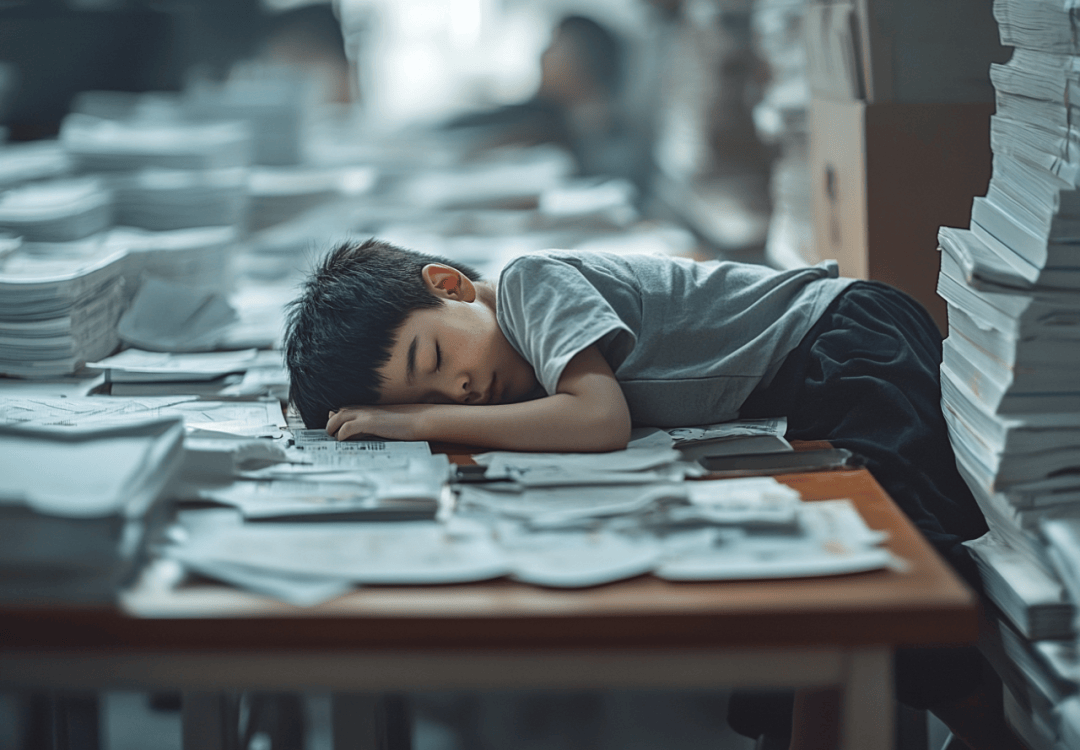

擺脫「習得性無助」,讓孩子學習更積極

我們的孩子是不是經常陷入「習得性無助」?很多孩子把寫作業當成痛苦,被迫忍受,等待著難受的處境過去。

要改變這個局面,就要幫孩子找到學習的掌控感、勝任感。建議如下:

1.多問孩子「你想要什麼」,少說「我認為你應該這樣選/那樣做。」

2.少說「如果……我就……」,「如果你好好寫作業,就允許你看電視。」「如果你考好了,我們就去旅行。」要多說「如果……你就……」,「如果你掌握了這個知識,就能明白科技館那個轉盤的原理。」

3.很多日常小事允許孩子作主。比如今天穿什麼衣服,哪怕他的搭配並不協調;睡前讀哪本故事,哪怕你覺得沒什麼營養。還可以邀請孩子制定出行計劃,允許孩子自由支配零花錢。把「父母要我做」轉化為「孩子自己想要做」,孩子的學習自然更積極。

關注孩子的學習,更要關注孩子的生活

家長喜歡說:「你只管讀書,其他不用管。」殊不知,這種大包大攬只會讓孩子覺得——沒有爸媽無微不至的照顧,我是讀不好書的。不僅不利於孩子學習,還會貶損孩子的能力和自信心。要把對孩子的期望值設置在合適的水平,既不要大包大攬,又要確保目標是孩子跳一跳能碰到的。

因此,要給孩子留白,允許孩子有自己的喜好,允許孩子發獃,偶爾貪玩,允許孩子去成為一個更加完整的人。畢竟,愛生活的孩子才能以更加積極的態度愛上學習。

來源:王崧舟