專訪張劍 早判斷、早預防、全程管理助力腫瘤心臟病學科發展

近年來,隨著腫瘤相關診療水平的提高,腫瘤患者的生存期延長。然而,各種抗腫瘤治療手段均可能導致不同程度的心肌損傷,心血管問題已成為腫瘤倖存者治療過程中的「攔路虎」。為此,腫瘤心臟病學應運而生。

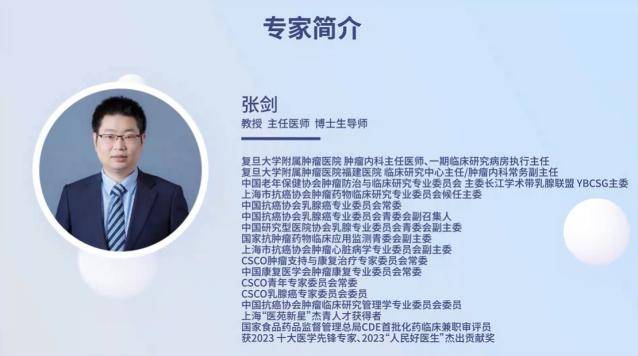

近日,記者採訪了復旦大學附屬腫瘤醫院張劍,就腫瘤相關心血管損傷的分類、管理以及腫瘤心臟病學相關進展和發展等話題進行分享討論。

張劍表示,抗腫瘤治療的很多藥物都可能會導致心血管損傷。早期主動監測、多學科全程管理對降低腫瘤患者的心血管疾病風險非常重要。

在談到腫瘤治療是如何導致心血管損傷時,張劍認為,抗腫瘤治療的很多藥物都可能導致心血管損傷。從廣義上來講,腫瘤患者本身可能存在基礎心臟疾病。在有合併症的情況下,患者經過抗腫瘤治療之後,相應的心臟壓力以及心臟毒性可能會進一步升高。

張劍也介紹了在腫瘤治療過程中,可採取哪些措施來降低患者的心血管疾病風險。張劍認為,首先,要做好事前評估,了解患者在抗腫瘤治療之前是否存在心臟基礎疾病,並對使用藥物可能導致的心臟相關不良反應進行預估。對於這些可能出現情況,我們要形成主動監測機制。在治療過程當中,無論患者是否發生症狀,都應當持續、有效地進行監測,早期發現、早期診斷、早期治療,特別是對於合併基礎疾病或者使用免疫抑制劑進行相關治療的患者。一旦患者發生III至IV級心肌損傷,致死率極高。因此,早期監測、主動監測非常重要。

張劍強調,在治療過程當中做好事中管理。如果抗腫瘤治療過程中患者出現心臟毒性,要及時與專科醫生,特別是心內科醫生進行溝通交流,有條件的情況下可以轉診至心內科進行相應干預。在此過程中,腫瘤科醫生也要積極主動地參與其中,各學科相互支持、相互學習,形成默契的多學科診療(MDT)團隊,幫助患者及早改善病情。

張劍最後總結說,還需要做好事後管理。對於已經發生心臟疾患的患者,在隨訪時,要有心內科和腫瘤科兩方面的隨訪需求。心內科主要考慮抗腫瘤藥物的心血管影響以及患者本身存在的心臟疾患的最後轉歸問題;腫瘤科隨訪則隱含著患者對於腫瘤治療的需求,特別是晚期腫瘤。

(編輯rat)