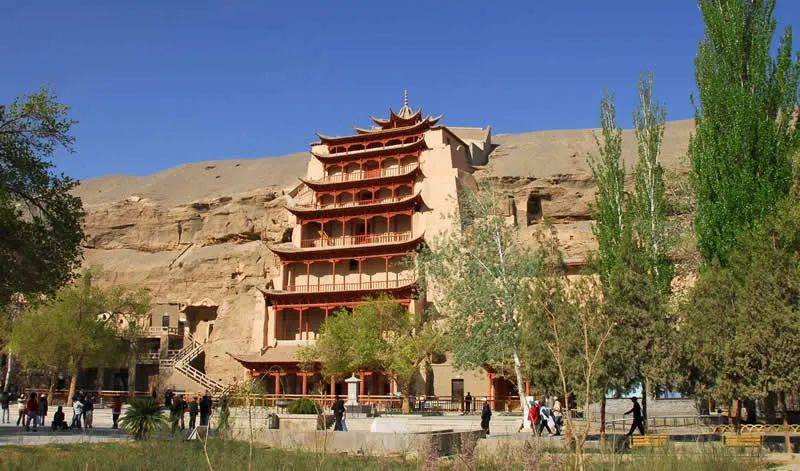

莫高窟九層樓

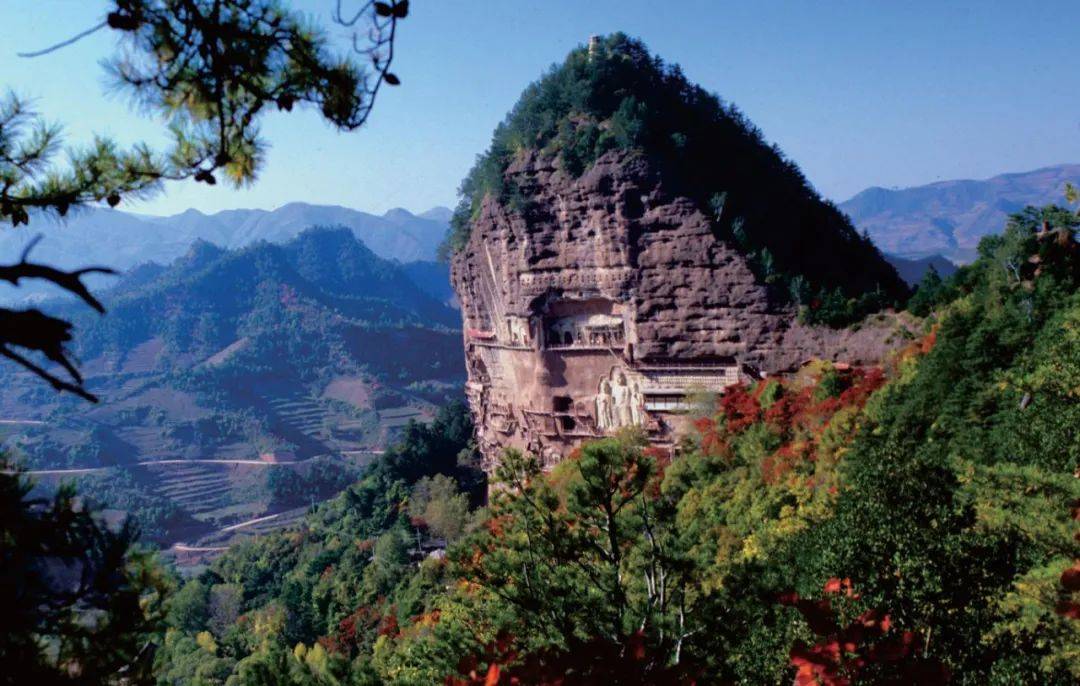

麥積山石窟

文物承載燦爛文明,傳承歷史文化,維繫民族精神,是老祖宗留給我們的寶貴遺產。我省文物資源富集,遍布各地的文物和文化遺產是中華文明連續性、創新性、統一性、包容性、和平性的有力見證,蘊藏著隴原人民的集體創造和共同記憶,不僅書寫著鮮活的歷史,也留下了歷久彌新的精神財富。

風雨兼程,春華秋實。中華人民共和國成立75年來,在黨中央、國務院的重視與關懷下,在省委、省政府的正確領導和國家文物局的幫助指導下,全省文物工作者以一往無前的奮鬥姿態和永不懈怠的創新實踐,努力走出了一條具有甘肅特色的文物保護利用之路。

追風逐月,揚帆奮進。黨的十八大以來,習近平總書記對我省文化遺產保護傳承十分關注,寄予厚望。甘肅文物系統時刻牢記囑託、感恩奮進,始終沿著正確軌道推進文物保護利用和文化遺產保護傳承,引領文物事業取得歷史性成就、實現歷史性突破,奮力譜寫中國式現代化甘肅文物篇章。

銅奔馬

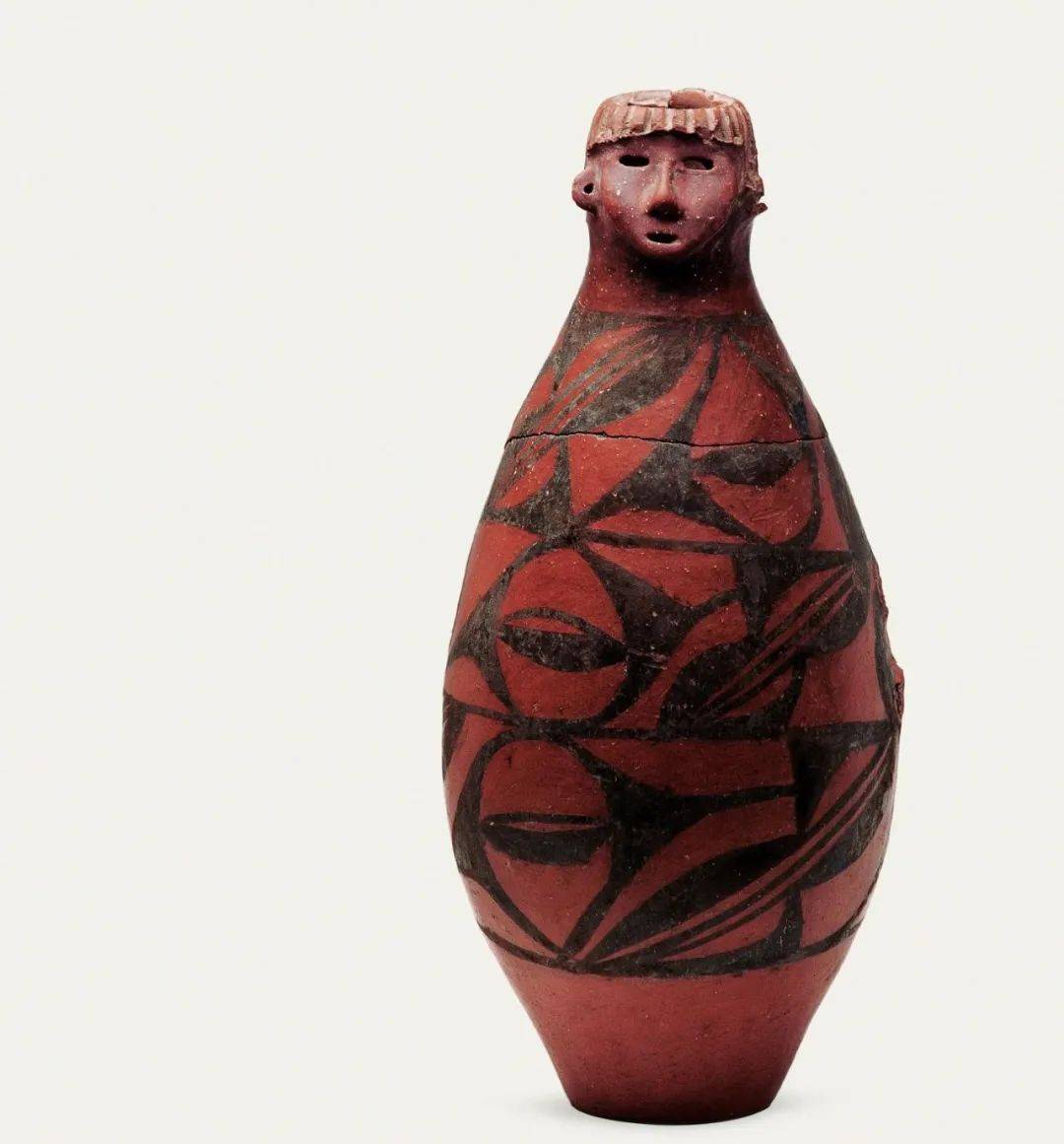

人頭形器口彩陶瓶

以敬畏之心,接力守護歷史文化根脈

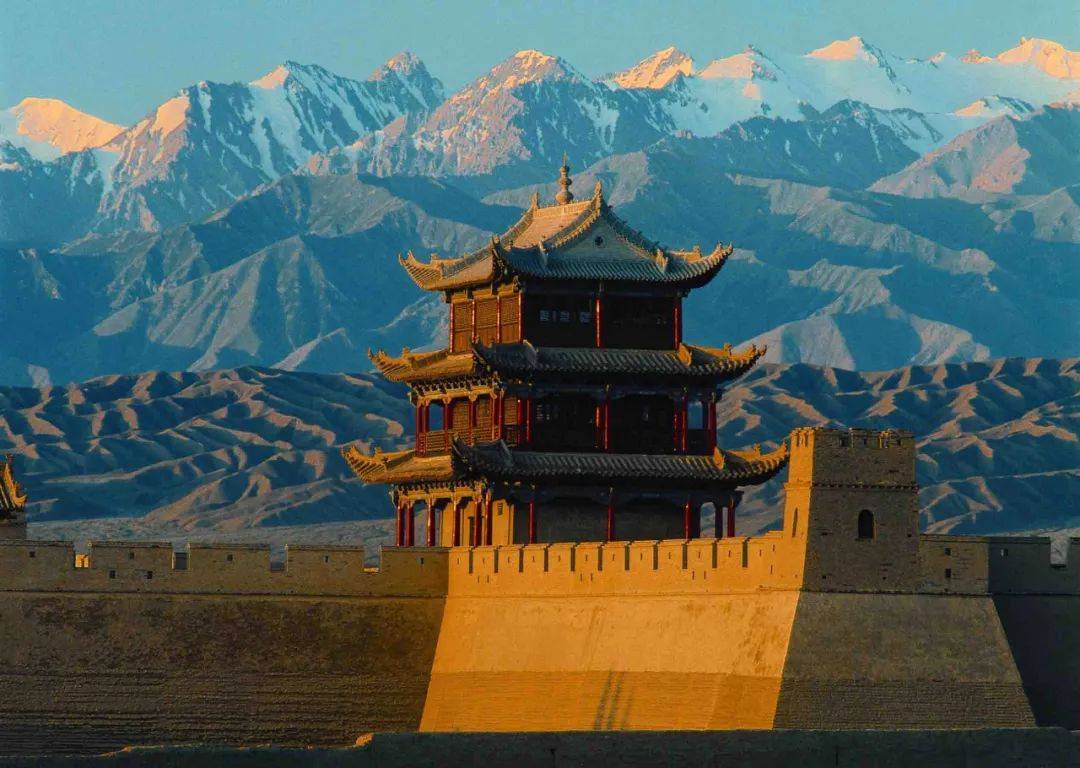

嘉峪關城樓

中國工農紅軍第一、二、四方面軍會師舊址—會師紀念塔

資源家底更加清晰。先後完成三次全國文物普查、長城資源和石窟寺專項調查、革命文物資源調查以及第一次全國可移動文物普查,全省登記不可移動文物16895處,摸清全省3654千米長城和219處(236個)石窟寺分布和保存管理狀況,認定公布不可移動革命文物617處,可移動革命文物14241件(套),登記國有可移動文物51.2萬件(套)。1987年敦煌莫高窟和萬里長城—嘉峪關,2014年絲綢之路:長安·天山廊道的路網之玉門關遺址、懸泉置遺址、鎖陽城遺址、麥積山石窟、炳靈寺石窟等3項7處納入《世界遺產名錄》。國務院公布八批全國重點文物保護單位、我省列入152處,省政府公布九批省級文物保護單位621處,各市縣政府公布市縣級文物保護單位4953處。正在開展第四次全國文物普查,全省國土空間規劃綱要強化文物保護空間管控要求,實現「一張圖」管理,文物資源管理實現從有到優的躍升、文物資源版圖更加清晰完整。

保護基礎全面加強。在全國率先劃定公布了152處國保、621處省保和3852個點段長城保護範圍和建設控制地帶,製作樹立了保護標誌說明碑,完成了記錄檔案,目前全省共有文物管護機構36個,構建了專門管護機構「專管」和縣、鄉、村三級保護網絡「群管」相結合的野外文物保護機制。編制實施全省文物事業發展「十四五」規劃為主的綜合規劃和全省長城、黃河文化遺產、石窟寺考古、陝甘寧和長征、西路軍片區革命文物保護利用等專項規劃,以及魯土司衙門、石空寺石窟等國保單位單點規劃,2003年公布實施的《大地灣遺址保護規劃》是甘肅省公布實施的第一個文物保護規劃,2005年國家文物局評審通過的由中國建築設計院歷史研究所、美國蓋蒂保護研究所、澳大利亞遺產委員會和敦煌研究院等「三國四方」共同參與編制的《敦煌莫高窟保護總體規劃》,是我國首個依據《中國文物古蹟保護準則》編制的文物保護規劃,基本形成了覆蓋全面、點面結合、銜接有序的文物保護規劃體系。

安全態勢平穩向好。先後出台《關於保護歷史文物的通告》(1980年)、《關於打擊盜竊、倒賣、走私文物犯罪活動的通知》(1987年)、《甘肅省文物安全管理辦法》(2018年)、《甘肅省文物違法案件督察辦法》(2021年)、《甘肅省文物安全防護工程管理辦法(試行)》(2021年)等10餘項文物安全管理規章制度。省市縣均將文物安全工作納入對下級政府年度考核內容,縣級政府確定並向社會公布了所有不可移動文物和文物收藏單位的安全管理直接責任單位和責任人,文物安全主體責任、監管責任和直接責任進一步靠實。自上世紀80年代以來,在全省範圍內推行縣、鄉、村文物保護三級責任制,建立縣、鄉、村三級文物保護網絡。黨的十八大以來,聯合公安、檢察、消防救援、民宗、紀檢監察等部門,開展打擊文物犯罪、國有文物保護檢察公益訴訟、文物安全和消防安全排查等專項整治行動,嚴肅查處違法行為和案件,建成全省文物安全監管平台,實施文物平安工程項目200餘項,石窟類國保單位安防設施覆蓋率達到100%,一二三級博物館安防設施實現全覆蓋。

保存狀況根本改善。從落實「保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理」的文物工作方針到踐行「保護第一、加強管理、挖掘價值、有效利用、讓文物活起來」的工作要求,文物保護理念實現從搶救性保護到系統性保護,從本體保護到整體及周邊環境保護的轉變。持續加大中央財政支持爭取和省市縣三級文物保護資金配套力度,黨的十八大以來,中央財政每年平均支持5.8億元。省級財政從1985起設立文物保護專項經費並逐年增加,從2000年起省級經費超過300萬元,2013年達到780萬元,2015年起增加至5000萬元,延續至今。目前,14個市州和86個縣市區中一半以上常設文物保護專項資金、每年達2000餘萬元,為開展文物保護利用提供了有力的資金保障。實施長城、長征、黃河、石窟寺和大遺址等文物保護維修工程1800餘項,敦煌研究院加快「典範」和「高地」建設,構建起石窟保護「敦煌經驗」、文物科技「敦煌標準」和遺產管理「敦煌模式」。嘉峪關成功入選首個長城國家文物保護利用示範區創建名單。「三大」國家文化公園和河西走廊全國首個國家遺產線路建設成效初顯,國保單位險情全面消除,省保單位得到有效保護。1.7萬餘件館藏文物和重要出土文物得到搶救修復,館藏文物保存狀況大幅改善。

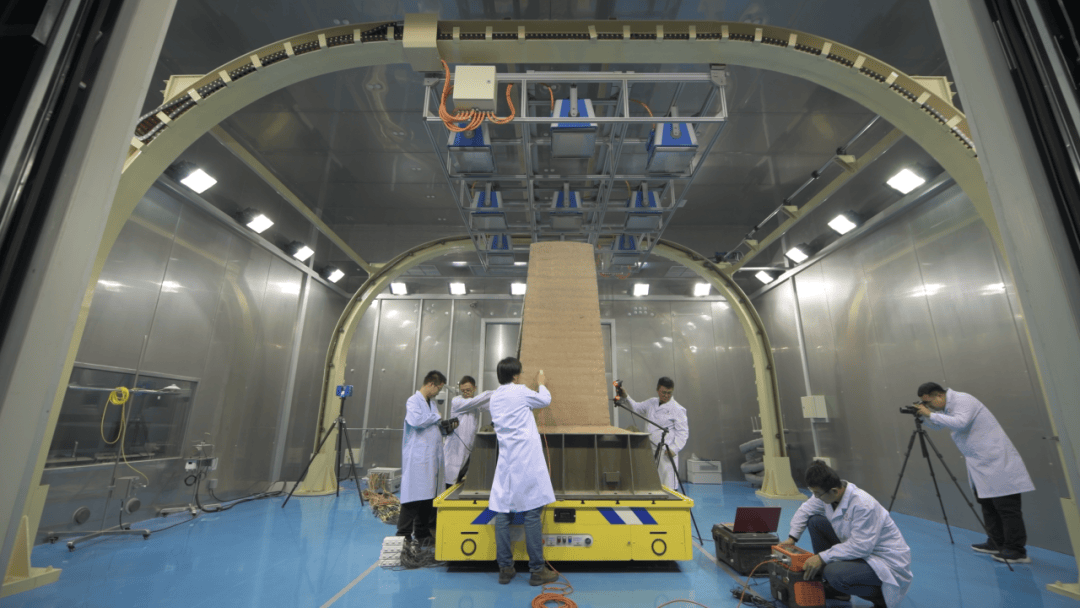

科技研發創新突破。依託敦煌研究院等文博單位,先後建成全球唯一文物保護多場耦合實驗室,全國首個國家古代壁畫和土遺址保護工程技術研究中心,組建3家國家文物局重點科研基地並在全國建成7個工作站,首批認定省級文物科研基地7個,配備專用裝備近300台(套),擁有專業科研人員300多人。黨的十八大以來,承擔或完成國家和省級重點研發計劃、自然科學等重大課題106項,編制國家標準23項,出版文物科研成果300餘部(篇),獲國家科技進步二等獎2項、甘肅省科技進步一等獎4項,實驗室考古實現零的突破,古代壁畫、土遺址和數字化保護技術水平進入國際「第一梯隊」。完成莫高窟295個洞窟壁畫採集和數據處理,流失海外敦煌文物數字化復原項目加快實施,「數字敦煌」中英文版全球上線,敦煌學研究文獻庫和「數字藏經洞」資料庫上線運行。文物保護技術服務於北京、浙江、陝西等20個省區的260多個古代壁畫、土遺址保護和數字化項目,推廣到吉爾吉斯、緬甸等「一帶一路」沿線國家。

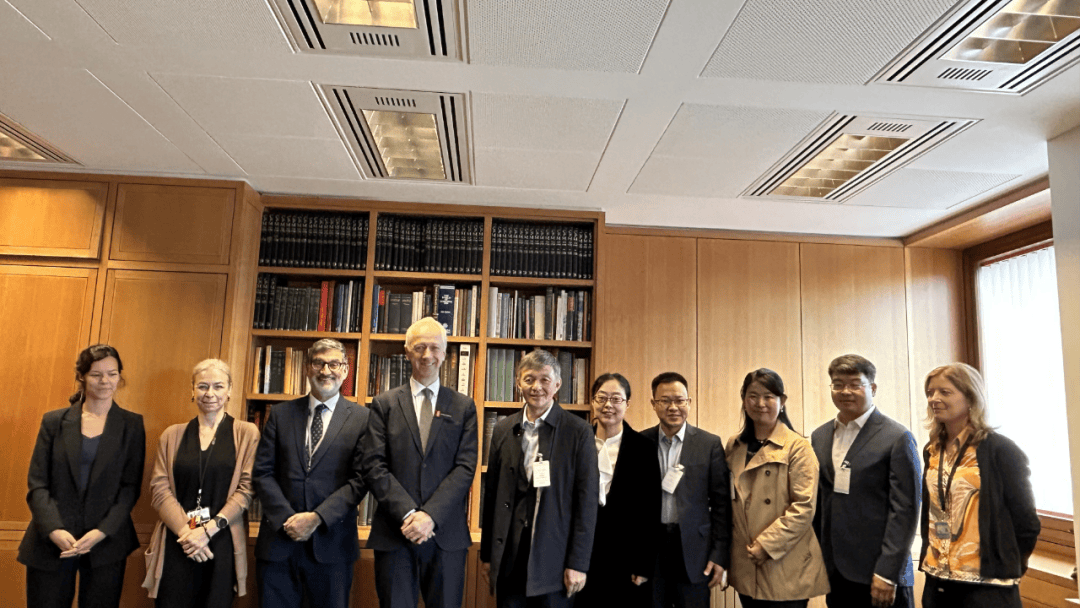

敦煌研究院赴英國與英國國家博物館、英國國家圖書館等機構開展協商洽談

文化遺產保護多場耦合實驗室

以尊崇之心,深刻揭示中華文明本源

懸泉置遺址俯瞰圖

圪垯川考古場景

重大考古發掘深入推進。上世紀90年代以來,以甘肅省文物考古研究所為主力的甘肅考古隊伍,實施了以環青藏高原古代游牧民族文化、早期秦文化調查等為代表的一批專題性考古調查與發掘項目,取得了多項重要考古成果,進一步豐富了甘肅考古學文化內涵與文物特色的認識,以甘肅發現地命名的古文化類型有大地灣、馬家窯、齊家等13個。黨的十八大以來,深入實施中華文明探源和「考古中國」等重大項目60餘項,在古人類史、中華文明起源、周秦文化、絲綢之路、中華民族多元一體發展和中華民族精神研究6大領域取得重大成果。夏河白石崖溶洞丹尼索瓦人獲評2019年度世界十大考古發現,秦安大地灣、臨洮馬家窯等4個項目入選「百年百大考古發現」,天祝吐谷渾王族墓葬群、禮縣四角坪等7個項目入選「全國十大考古新發現」,慶陽南佐、張家川圪垯川等6個項目入選「考古中國」項目,早期秦文化考古調查與發掘、臨潭磨溝遺址等5個項目榮獲「田野考古獎」。

考古調查勘探賦能發展。隨著國家西部大開發、鄉村振興、黃河流域高質量發展等重大戰略的實施,甘肅成為交通、電力、水利、能源等國家重大基本建設項目雲集的大「工地」,甘肅考古工作堅持既有利於文物保護又有利於經濟建設的原則,積極配合開展工程沿線考古調查及文物搶救保護與發掘工作,最大限度地保護了一批珍貴文化遺產。黨的十八大以來,配合西氣東輸、蘭渝鐵路、引洮供水工程等大型基本建設工程完成考古調查項目1160餘項,有力支持了全省經濟社會發展。

歷史文明研究成果豐碩。統籌考古、高校、科研院所等專業力量,開展多學科交叉聯合攻關,在蘭州大學成立考古與文化遺產研究院,西北師範大學成立簡牘研究院,河西學院設立紅西路軍研究院。全面深化歷史研究,敦煌研究院有效引領國際敦煌學研究方向,成為國際敦煌學研究最大實體,初步形成了以簡牘學、長城學等世界性顯學為主導,以史前文化、早期秦文化、絲綢之路文化、黃河文化、伏羲文化、石窟文化、彩陶文化、革命歷史文化、民族民俗文化為特色的文物學術研究體系,敦煌遺書、居延漢簡占近代古文獻四大發現的一半,並催生了敦煌學和簡牘學兩大特色學科。黨的十八大以來,先後出版《樊錦詩文集》《懸泉漢簡》和《敦煌石窟全集》考古報告(第二卷)《甘肅省基本建設考古報告集(一)》等學術和考古研究成果2300餘部(篇),為擴大甘肅文化影響力提供了有力學術支撐。

大堡子山金飾片

慕容智墓出土成套金銀餐具

以熱愛之心,持續推動文化傳承創新

甘肅省博物館

甘肅簡牘博物館

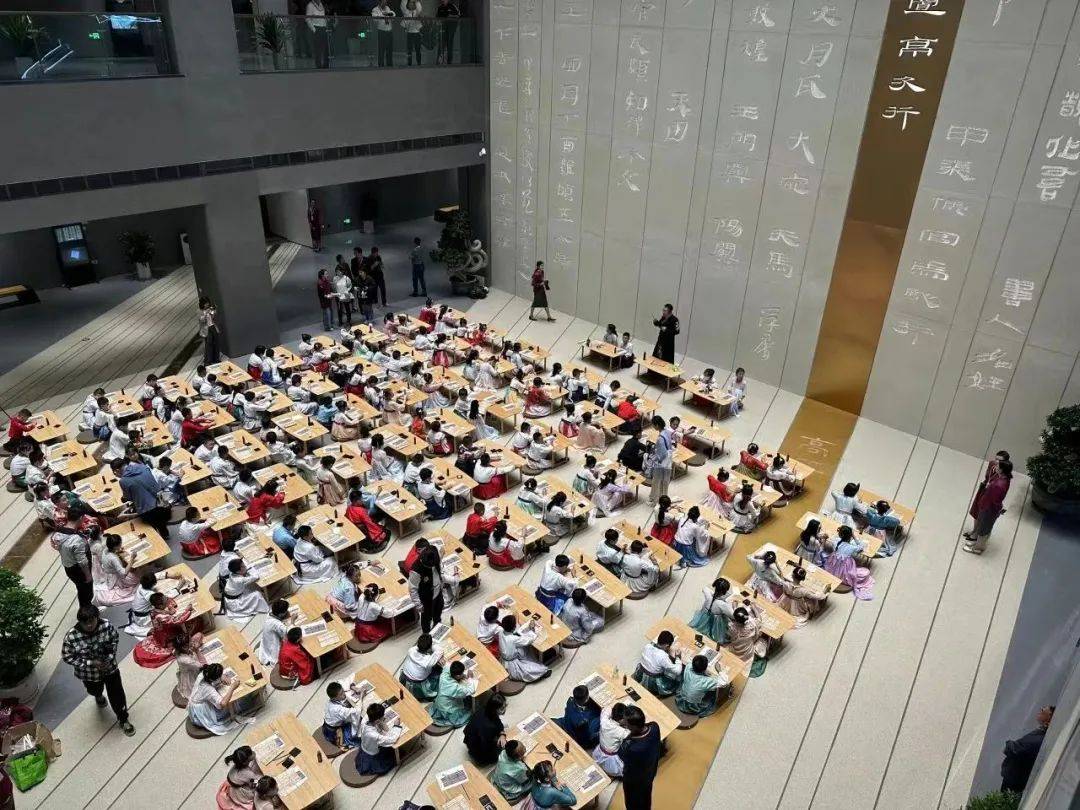

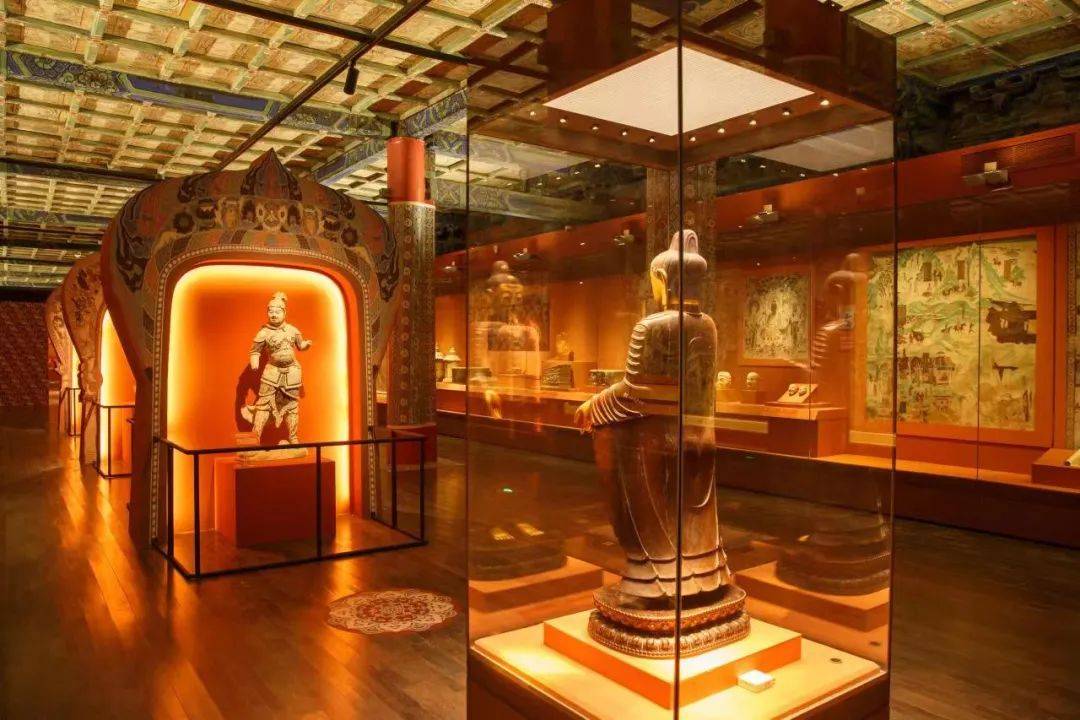

博物館事業蓬勃發展。新中國成立之初,我省僅有國立甘肅科學教育館1家博物館。如今,全國漢簡藏量最大的甘肅簡牘博物館建成開放,全省累計建成各級各類博物館紀念館256家,均實現向社會免費開放,每9.7萬人擁有1家博物館、居全國第一,71家入選國家一二三級博物館,初步形成以省級博物館為龍頭、市州級博物館為骨幹、縣區級博物館為支撐、行業和民辦博物館為補充的,具有甘肅特色的絲綢之路博物館體系。2023年改造提升陳列展覽和新推出臨時展覽380餘個,開展「四進」、研學等社教活動6000餘場次,接待觀眾2500多萬人次,「博物館熱」持續興起,「把博物館帶回家」蔚然成風。

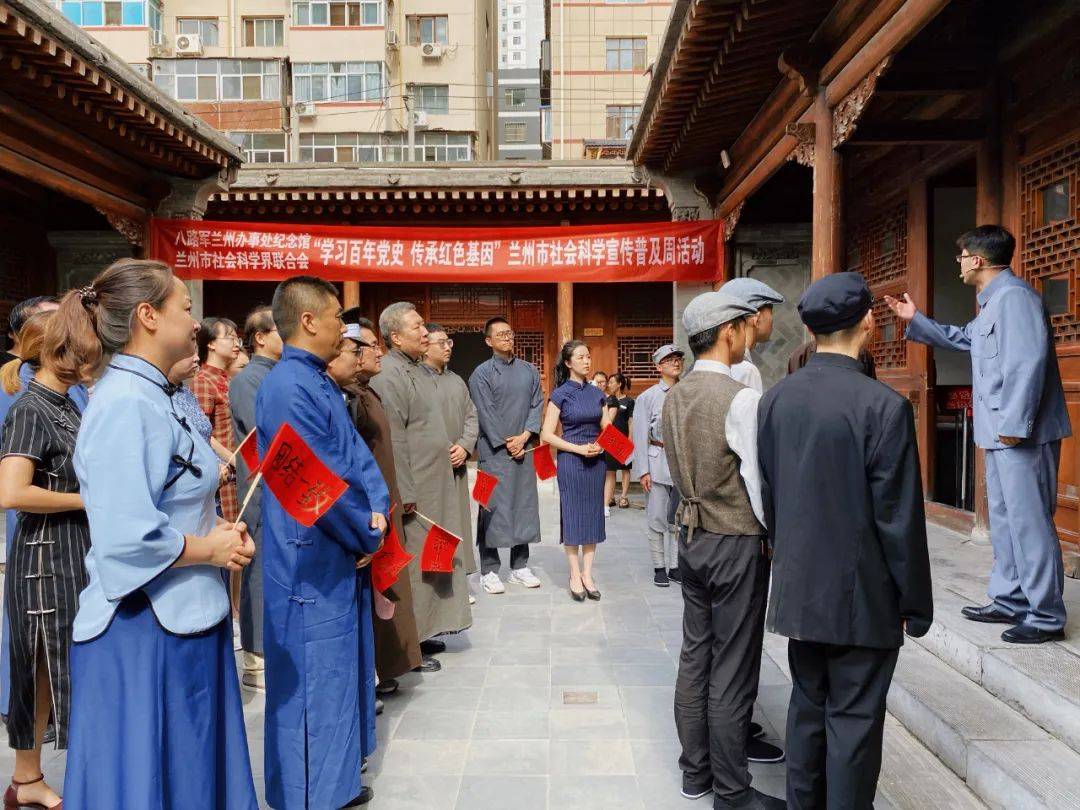

革命文物煥發生機活力。進入新時代以來,我省革命文物保護進入歷史最好時期,11個市州40個縣區列入國家革命文物保護利用片區分縣區名單,南梁陝甘邊區、會寧會師、哈達鋪會議舊址等214個項目的順利實施,有力維護了革命文物的歷史真實性、風貌完整性和文化延續性。先後舉辦紅色主題展覽340餘個,創作革命文物題材作品240餘部。80%以上的革命舊址和63家紀念館向社會免費開放,每年舉辦紅色教育活動8000餘場次、接待觀眾近1000萬人次,革命文物已成為賡續紅色血脈、傳承紅色基因的「源頭活水」。

活化利用綻放時代光彩。盤活用好文物資源,莫高窟、萬里長城等國寶文物主題元素融入高雅藝術創作和實用產品開發,銅奔馬、驛使圖等珍貴文物登上《國家寶藏》等央視舞台,敦煌研究院推出「如是敦煌」等品牌和敦煌詩巾等產品,省博物館「綠馬」文創產品火爆出圈,「麻辣燙」系列毛絨玩具熱辣又滾燙。洞窟沉浸式體驗劇《樂動敦煌》、大型情景體驗劇《又見敦煌》深受好評,《雲賞敦煌》《簡牘探中華》等精品節目品牌效應顯著,舉辦「雲遊麥積山石窟」「尋訪炳靈寺石窟」等直播節目廣受歡迎。先後在川浙滬、故宮國博等地舉辦敦煌文化、絲路藝術等甘肅文物精品大展20多項,持續掀起敦煌熱、唱響絲路魂,有效推動歷史文化研究成果轉化應用和優秀傳承文化活態傳承,讓祖先的智慧和創造永勵後人,不斷增強民族自豪感和自信心。

文旅融合效應持續放大。堅持以文塑旅、以旅彰文,全省6個5A級旅遊景區中4個以文物資源為核心, 19個大景區中12個以文物資源為依託,莫高窟、麥積山、嘉峪關成為國際知名旅遊目的地,成功打造長征豐碑、紅色沃土、浴血河西三個知名紅色旅遊品牌。2023年,敦煌研究院轄6大石窟接待遊客265萬人、與2019年同比增長35.7%,甘肅省博物館參觀人數首破200萬人次,比歷史峰值同比增長53.8%。每年春節期間開展 「博物館裡過大年」等系列活動千餘項,讓人民群眾在博物館裡度過一個體現甘肅特色的「中國年」。高水平承辦2022年全國文化和自然遺產日國家主場城市活動,推動文物保護利用成果全民共享,親近文物和文化遺產成為人民群眾美好生活的重要體驗。

交流合作擴大國際影響。新中國成立初,越來越多的甘肅文物走出國門,受到海外觀眾青睞。上世紀五六十年代,甘肅文物赴外展覽以敦煌文物最具代表性。改革開放40多年來,著眼服務共建「一帶一路」,堅持「請進來」與「走出去」相結合,由甘肅獨立舉辦或與外省、外單位合作舉辦的文物外展達40餘次,足跡遍及美國、英國、法國、日本等國家及港澳台等地區,引進或與境外機構聯合舉辦國外展覽10餘個,聯合拍攝《莫高窟與吳哥窟的對話》入選優秀國產紀錄片。先後承辦7屆敦煌論壇和2024石窟寺保護國際論壇,開展「敦煌文化環球連線」活動16場次,相繼與美國、日本、英國等國家聯合開展考古研究、保護修繕、展覽交流、訪學研修等方面務實合作,聚焦敦煌文化、黃河文明、石窟藝術等主題,線上線下舉辦高層級國際學術研討會、文化論壇、專題講座等120多場次,面向世界講好中國故事甘肅篇,為促進文明交流互鑒和民心相通,構建人類命運共同體貢獻力量。

沉浸式情景劇《紅色驛站》——八路軍蘭州辦事處紀念館

甘肅簡牘博物館開館儀式「百人寫簡牘」

敦行故遠——故宮敦煌特展

以珍愛之心,不斷夯實事業發展保障

敦煌研究院保護利用群體時代楷模頒獎

省文物考古研究所「感動甘肅隴人驕子」集體圖片

黨對文物事業領導全面加強。始終把加強黨的建設放在文物事業發展的首要位置,2015年省委批准設立省文物局黨組,2017年省直機關工委批准成立省文物局直屬機關黨委和機關紀委,召開第一屆黨員代表大會,選舉產生了第一屆局直機關黨委、紀委。省直文博系統現有黨組1個、黨委3個、黨總支2個、黨支部56個、黨員680人,充分發揮黨在文物工作中的總攬全局、協調各方的領導作用,推進黨建業務深度融合。

文物工作機制不斷健全完善。新中國成立後,西北軍政委員會、甘肅省人民委員會、甘肅省人民政府先後就甘肅文物工作發出《重視文物的保護與管理的通知》(1950年)、《關於注意保護古文物的通知》(1956年)、《關於保護歷史文物的通告》(1980年)、《關於進一步做好文物保護單位「四有」工作的通知》(1991年)、《關於進一步加強文化遺產保護工作的意見》(2006年)《關於進一步加強全省文物工作的實施意見》(2016年)《關於進一步貫徹落實習近平總書記在敦煌研究院座談會重要講話精神傳承弘揚敦煌文化的實施意見》(2022年)等規範性文件,確保了文物工作的延續性。加強文物地方立法,1982年《中華人民共和國文物保護法》頒布施行後,1989年甘肅省人大常委會頒布實施《甘肅省實施<中華人民共和國文物保護法>辦法》,2005年頒布實施《甘肅省文物保護條例》, 2019年頒布實施《甘肅省長城保護條例》,先後頒布實施了莫高窟、炳靈寺、鎖陽城遺址、黑山岩畫、永泰城址、馬家窯辛店寺窪遺址、哈達鋪紅軍長征舊址等一大批文物保護法規。省上分別於1985年、1990年、1996年、2003年、2016年、2024年六次召開全省文物工作會議,文物工作支撐更加堅實。

文物保護利用改革縱深推進。先後實施文物保護利用、革命文物保護和博物館發展三項改革,探索制定涉案文物管理、文保專項資金管理、民辦博物館管理等62項行業管理辦法。探索博物館管理模式和法人治理結構改革,累計成立博物館理事會125個。深化「放管服」改革,全面實現54項文物審批事項「一窗辦、一網辦、簡化辦、馬上辦」目標。

機構隊伍力量持續發展壯大。新中國成立之初,人民政府即接管、接收了國立敦煌藝術研究所、國立甘肅科學教育館等文博單位,1952年甘肅省人民政府批准成立省文物管理委員會,1964年甘肅省文化局增設文物科。從1984年開始,全省重要文博單位陸續建立或提升級別,在原敦煌文物研究所基礎上成立了地級建制的敦煌研究院,新成立了省文物考古研究所、省文物古建築工程隊、秦安大地灣文物保管所,榆林窟文物保管所。省博物館、麥積山石窟藝術研究所分別升格為副地級和縣級事業單位。1992年,省委批准成立甘肅省文物局。2017年,將麥積山石窟、炳靈寺石窟、北石窟寺交由敦煌研究院統一管理,成功打造甘肅「石窟航母」。經過幾輪機構改革,目前全省14個市州和86個縣市區中除酒泉市、張掖市和敦煌市、禮縣單設有文物局外,其餘12個市州和84個縣市區均在文旅部門加掛文物局牌子,全省市縣兩級共有文物工作機構(單位)369個、人員3104人。

典型示範引領樹立行業標杆。以常書鴻、段文傑、樊錦詩為代表的一代代莫高窟人,把研究保護工作當作終身事業和無悔追求,締結出「堅守大漠、甘於奉獻、勇於擔當、開拓進取」的莫高精神,成為全國文物行業共同精神財富。敦煌研究院文物保護團隊被授予「時代楷模」和「國家卓越工程師團隊」稱號,樊錦詩同志被授予「文物保護傑出貢獻者」國家榮譽稱號和「改革先鋒」稱號。省文物考古研究所被評為全國文化遺產保護先進集體和「隴人驕子」等稱號。甘肅簡牘博物館「簡述中國」榮獲2023年度全國博物館十大陳列展覽精品推介項目。他們的先進事跡和寶貴精神,極大激勵著文物工作者牢記使命、開拓創新,為文化遺產保護傳承奉獻著光和熱。

砥礪前行譜寫新篇章,踔厲奮發開啟新征程。新時代屬於每一個人,每一個人都是新時代的見證者、開創者、建設者。新時代的甘肅文物工作者,正站在新起點、踏上新征程,開新局、再出發,奮力譜寫中國式現代化萬千氣象的甘肅文物事業發展新篇章。

來源 | 甘肅省文物局