好奇的孩子:為什麼冥王星到底是行星還是白矮星這一問題如此重要?

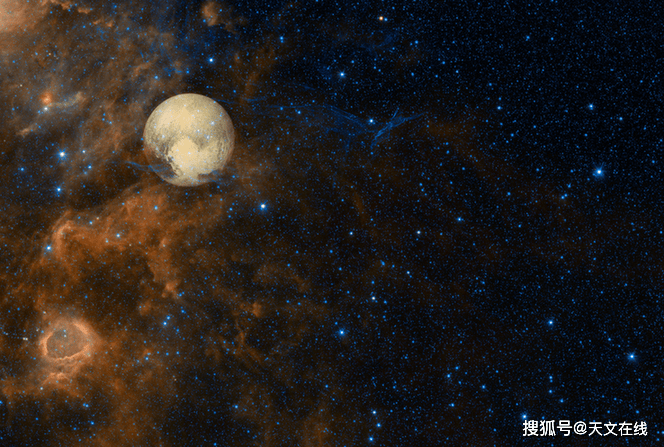

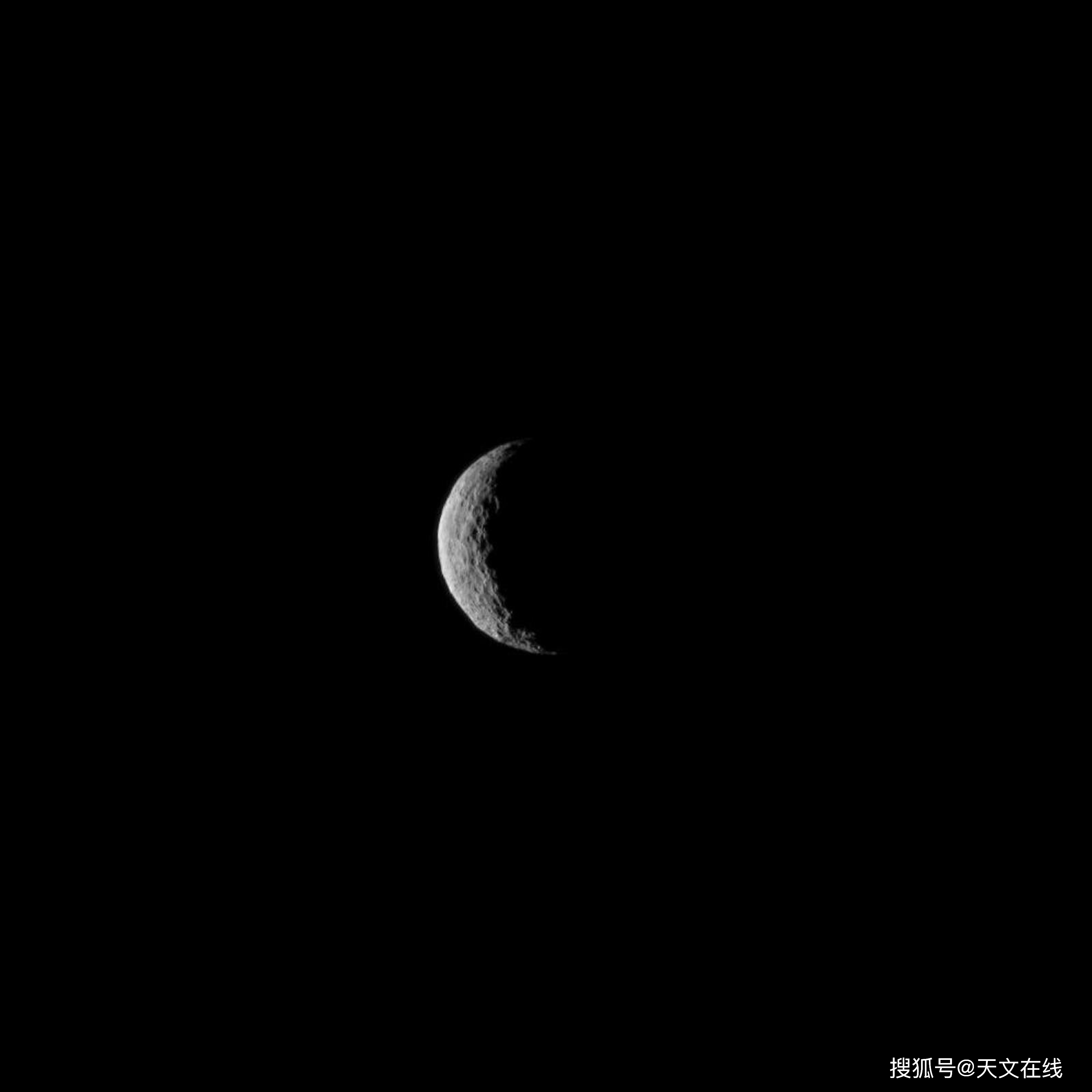

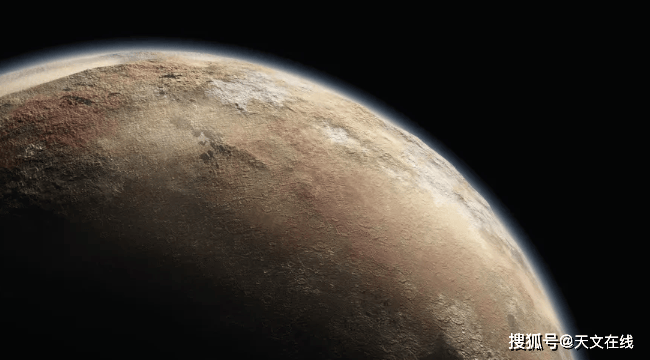

一幅顯示了在空間背景下冥王星的新視野圖像。(圖片來源:shutterstock)

這篇文章最初發表在全球性網站-解釋型新聞網(the conversation)上。該出版物為太空網的專家之聲意見與見解專欄(Expert Voices)Op-Ed & Insights提供了文章。

里賈納大學天文學系助教薩曼莎勞勒

「冥王星到底是行星還是矮行星這一問題為什麼如此重要?我認為因為這一問題增加了太陽系的神秘色彩。在我們太空中有行星,恆星,或者是其他像衛星或者彗星一樣的天體。但是白矮星是一個不太一樣的名字,這個名字讓我感到更加困惑。「——安大略省基奇納,11歲的提米。

「彗星,」「恆星,」「行星」這些種類的名字會立即告訴你它們所描述的重要的東西。

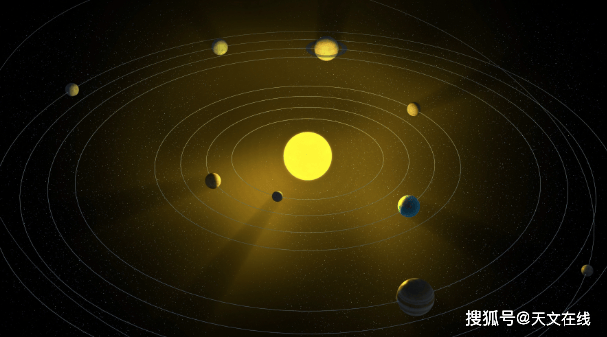

我們的太陽系由太陽,行星(繞太陽運行)和許多小天體(繞太陽運行或行星運行)組成。根據這些小天體軌道的形狀和大小,它們被劃分為更細的種類。

在1801年,天文學家發現了穀神星,它最初被劃分為行星一類。但通過測量發現它比已知的其他行星都小得多。很快,在非常靠近穀神星的軌道上發現了許多較小的物體。這些小天體被重新定義為一個新的種類——小行星。在那之後,我們已經在小行星帶探測到了成百上千這樣的的小行星。

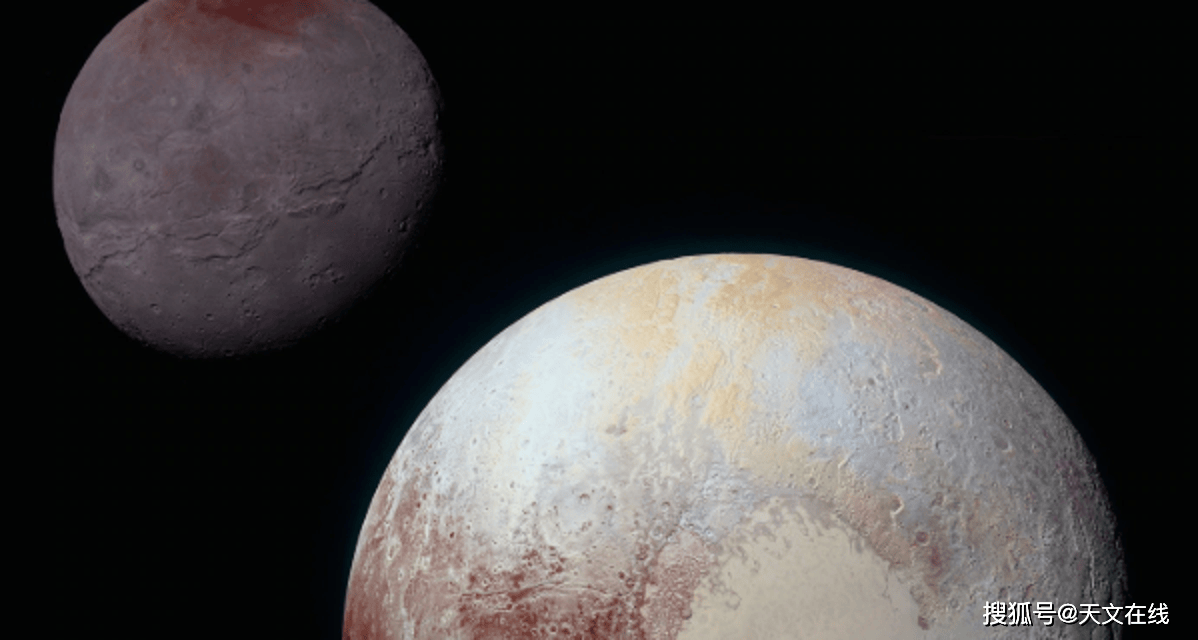

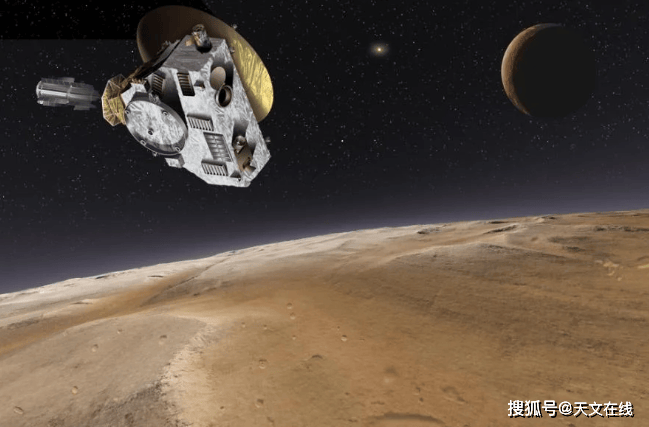

美國宇航局新視野號最令人驚嘆的照片是「飛越冥王星周年紀念。」

新發現

在太陽系中,更遙遠的小天體上也有著與穀神星相似的發現和重分類的過程。

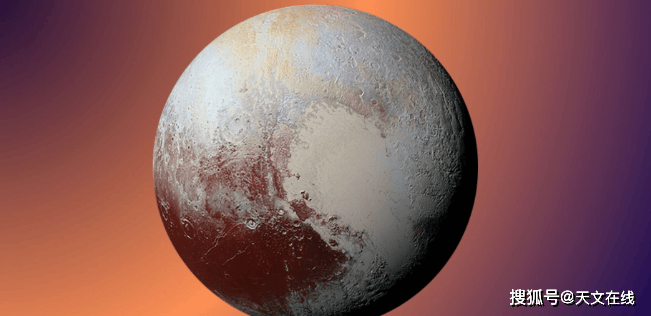

比如1930年發現的冥王星,在發現它以後的幾十年里都被認為是太陽系的第九大行星。但是天文學家很快認識到冥王星不同於太陽系其他八大行星,例如冥王星位於一個傾斜的軌道上,這個軌道的路徑比其他行星的要短許多。

多年來,天文學家發現越來越多的小型類行星物體穿過冥王星的軌道。這些小型類行星物體現在被定義為柯伊伯帶天體。看起來,比起行星,冥王星更貼近柯伊伯帶天體這一類。

2005年,在外太陽系發現了一個比冥王星更大質量的新天體——鬩神星。這使得天文學家們開始思考鬩神星和冥王星到底屬於哪一類天體。天文學家們認為這是一個意義重大的決定,所以在2006年,國際天文學聯合會舉行了投票表決。最終結果是,與其把冥王星降級為一個普通的老柯伊伯帶天體,不如重新定義一個新的小天體類群——「矮行星」。冥王星和鬩神星都屬於矮行星。

(從美國宇航局的黎明號宇宙飛船上看到的穀神星) (圖片來源:NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS、DLR/IDA)

行星的形成

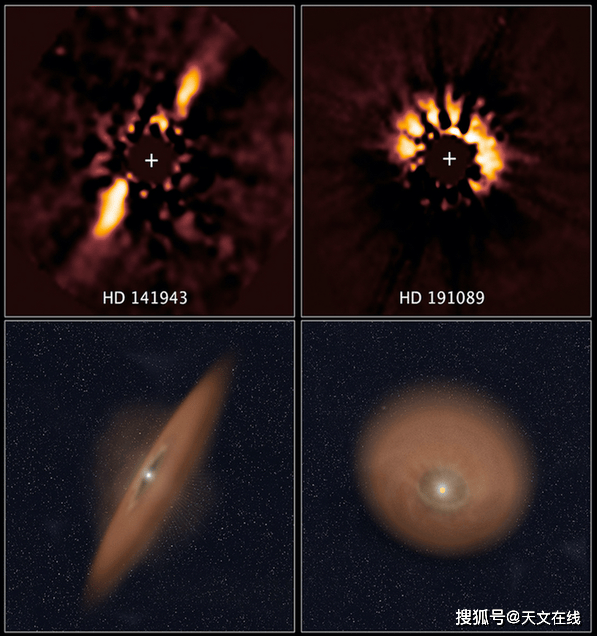

巨大的塵埃和氣體坍塌在年輕恆星周圍形成了太陽系,具體形成過程仍在探索中。我們用望遠鏡想去看清楚遙遠太陽繫到底如何形成的,但是它們太遠了,我們很難直接看到行星的形成過程。

星子(微行星),最先開始是圍繞著年輕恆星運行的圓盤上的一團塵埃。然後,星子會抓住附近的石塊、塵埃,有時甚至是更小的星子。隨著它們的增大,引力會變得更強。當它們的直徑達到幾百公里時,它們就有足夠的重力將自己拉成圓形,這就是行星的形成。

上面兩張照片顯示了美國宇航局哈勃望遠鏡拍攝的檔案圖像中發現的年輕恆星周圍的碎片盤。每幅圖像下面的插圖都描繪了碎片圓盤的方向。(圖片來源:(NASA/ESA,R. Soummer,Ann Feild(STScI))

通過測量太陽系中的類似白矮星的小天體,與計算機模擬結果進行比較是觀察我們太陽系形成的另一種方法。我們當前的理論支持的說法是在我們的太陽系中一定有許多白矮星。

小行星帶的穀神星,柯伊伯帶的冥王星,鬩神星和其他十幾個天體大到足以屬於矮行星。這意味著,雖然它們是足夠大到可以變成圓的星子,但它們並沒有發展出足夠強的引力來抓住它們軌道附近的所有其他星子。

其他太陽系

天文學家現在已經測量了5000多顆系外行星(即其他太陽系中的行星)。我們雖然在很長一段時間內無法測量太陽系外的矮行星,但我們在自己的太陽系中發現的矮行星可以告訴我們所有行星是如何形成的。

BY:Samantha Lawler

FY:櫻木

如有相關內容侵權,請在作品發布後聯繫作者刪除

轉載還請取得授權,並注意保持完整性和註明出處