南京,中國最複雜的省會城市。

當人們討論「全國最沒存在感省會的時候」,它出奇地有存在感。

因為,它是江蘇的名義省會、安徽的實際省會、台灣的精神省會。坊間用這一句來神總結:

安徽人的柯尼斯堡(歷史上的安徽省會)、江蘇人的塞拉耶佛(內鬥)、台灣人的耶路撒冷(曾經的民國首府)。

7000年的文明史,2500年的建城史,450年的建都史,12朝古都,歷史豐厚的南京有過太多傳奇。

每一次改朝換代,新來的主人必定給它取一個新的名字,秣陵、金陵、應天、江寧、建康、天京……南京的曾用名足足有70個(此數據來源於《中國地名大會》)。

蹁躚的歷史翻過,「金陵」這個曾用名仍是南京的白月光,但人們又賦予了它「徽京」的戲稱堪稱抹不掉的硃砂痣。

爭議之都

奔涌的長江把江蘇一分為二,於是江蘇的城市被歸類為「蘇南」或者「蘇北」,但省會南京是「例外」。

如果你去問一個南京人,得到的回答可能是:南京不是蘇南也不是蘇北,南京就是南京。

南京雞鳴寺櫻花盛開

關於南北的爭議,南京可謂是常客,由於「吳頭楚尾」的地理位置,歷史上的南京處於吳越文化和荊楚文化的邊緣地帶,可又深受兩者的影響。

按照我國「七大方言」區:北方方言、吳方言、贛方言、湘方言、粵方言、閩方言、客家方言的劃分,南京被劃分到了北方方言區,而非吳語。

南京市夫子廟

在南京話中我們也常能看見類似「毛辣子」(毛毛蟲)、「腦門」(額頭)等的北方表達。

但實際上,在六朝以前南京地區是通行吳地方言的,因北方戰亂、朝代更迭等原因,大規模移民湧入南京,漸而形成了全國流行的標準官話。

雞鳴寺路-櫻花大道

大量的外來移民,改變的不止語言,還有文化。他們伴隨著新興的統治階級而來,相比原住民,占據著主流地位,對南京原有的文化形象少有維護和依戀。因此這也使得今天的南京人對這座城市形象的詮釋,眾說紛紜。

數十年間,南京當地不止一次聚會研討南京文化,從「秦淮文化」到「佛教之都」,從「悲情城市」到「和平之城」,從「博愛之都」到「人文綠都」,可最終卻連「南京人」的概念都沒有能統一。

南方人(包括處於同一緯度的上海人,以至近在咫尺的蘇州人)都視南京人為北方人,而北方人則視南京人為南方人;南京人是自視為南方人的。

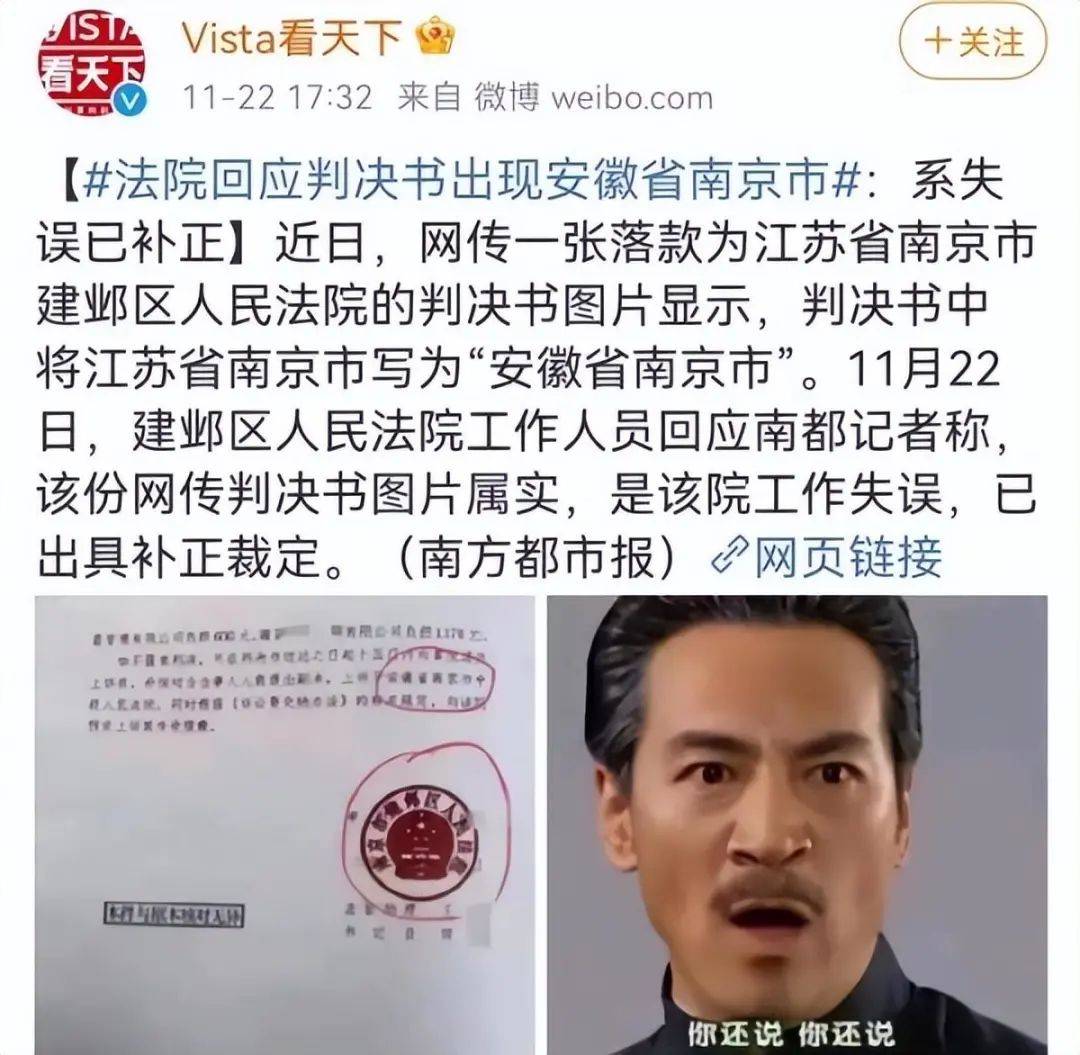

在「南北方人」之外,南京還深陷省內「蘇徽人」的爭議,「內鬥」的江蘇人視南京人為安徽人,並稱之為「徽京」。

老東門芥子園

主要原因之一,是為了調侃如今的南京作為江蘇的省會卻遠離江蘇地理中心,不僅半邊接壤安徽,輻射影響力也更集中在安徽。

由於江蘇的散裝屬性,「江蘇十二太保」各個都有當省會的野心,向來對南京「不屑一顧」,但在海峽對面的台灣,卻對南京情有獨鍾。

台灣省是全國含「南京」最高的地區,包括但不限於:

南京東路、南京大樓、南京大廈、南京文學大樓、南京商業大樓、南京科技大樓、南京天下大樓、國際南京大樓、南京新貴族大廈管委會、南京市場、微風南京(購物中心)、南京維修服務中心、南京56講堂、南京復興/南京三民/松江南京(地鐵站)、南京新村(公交站)、南京地下停車場、南京世紀停車場、南京抽水站…

午朝門公園

文藝之都

相較於廣州人、北京人、上海人,南京人的形象在大眾之中略顯模糊,但隨著經濟的快速發展,人才的高速流動,弄清楚南京人的具體形象,顯然已沒有積極的意義。

而且南京早就以一種更加生動的方式展現在世人面前。

繡球掩映下的南京清涼山崇正書院

據不完全統計,南京作家的作品及與南京相關的文學作品,總數超過一萬部。其中不乏《永樂大典》、《紅樓夢》、《儒林外史》等傳世之作,它們都著濃重的「南京基因」。

2019年,南京入選聯合國創意城市網絡「文學之都」,成為中國首個獲得此稱號的城市。此外,南京還擁有一間馳名亞洲的文化書店——先鋒書店。

南京先鋒書店

先鋒書店的老闆錢小華錢小華在上世紀8、90年代上南大作家班學習時,「第一次見證到當時群體式對知識的迷狂」。

人們為了一本米蘭·昆德拉的《生命中不可承受之輕》,在南京新街口出現了從天橋頭排到天橋尾的「盛況」。

還有一個例子,是一位網友分享的在南京坐電三輪車時的所見:

南京人管拉人的電三輪叫「馬自達」,有個網上說自己上了一輛拉活的馬自達,卻意外發現車主在裡面安了一個小書架,上面擺著老子、四大名著、金庸小說。

南京中山植物園路

作為中國著名的六朝古都、十朝都會,南京文脈持續綿延長達1800年,不僅「中國歷史上第一個『文學館』設立於此」,「中國第一部詩歌理論和批評專著《詩品》、第一部文學理論和批評專著《文心雕龍》、第一部兒童啟蒙讀物《千字文》、現存最早的詩文總集《昭明文選》等均誕生在南京。」

棲霞寺

而且有意思的是,南京自建都至今,2500多年間,城市生活中心的移動不超過五公里,這也使得,在南京,「抬頭是南唐李煜吟誦過的春花秋月,低頭是《儒林外史》里夫子廟科舉場的白牆黑瓦,身邊是朱自清游過的秦淮河,登上城樓可以看到李白筆下的鳳凰台,穿過小巷就是劉禹錫嘆過的烏衣巷……」

愚園

從「六朝古都」到「世界文學之都」,南京輝煌過,失落過,但骨子裡那份文藝,沒變過。

· END ·