初評丨當「點睛」成為最大懸念,《唐朝詭事錄之西行》就不再是普通志怪劇

2024年7月19日刊|總第3667期

時隔兩年,盧凌風、蘇無名這對「不高興和有頭腦」雙人組又回來了。

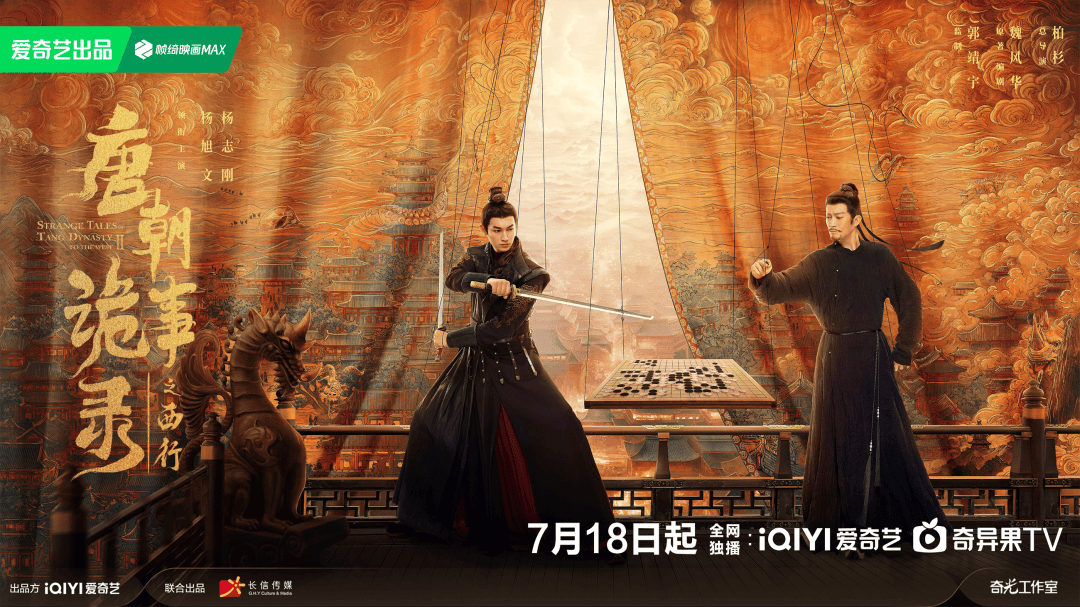

2022年夏末,由郭靖宇監製,魏風華編劇,柏杉擔任總導演,楊旭文、楊志剛領銜主演的《唐朝詭事錄》(以下簡稱《唐詭》)以黑馬之姿,趟開了「志怪劇」的古裝新賽道。

自此以來,關於其續篇的消息就始終牽動著劇迷心。

從原班人馬回歸的許諾,到宣布「西行」的續篇思路,再到《唐朝詭事錄之西行》(以下簡稱《唐詭西行》)單元系列預告片的發布,每次新進展的曝光都會引發一輪複習《唐詭》,猜想《唐詭西行》劇情的圈層熱潮。

《唐詭西行》開播前,已經有將近600萬會員提前預約,蹲守更新。首更六集,第一單元《降魔變》整案托出,彈幕上收到的最多反饋便是——「還是那個味兒」。

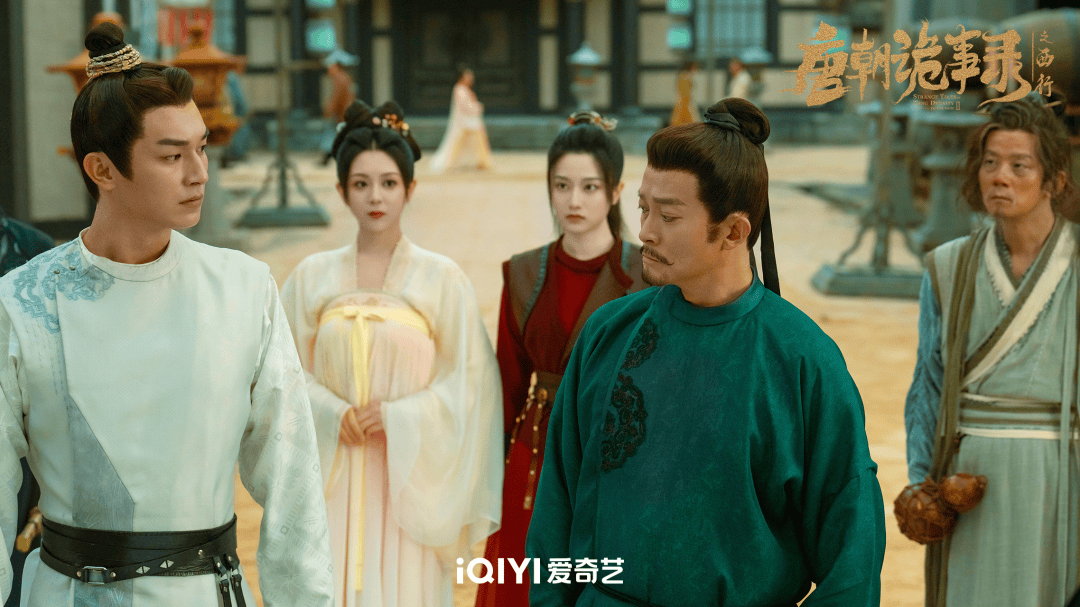

還是熟悉的盛唐風貌和志怪驚悚,還是紮實到感人的民俗細節復原。盧凌風(楊旭文飾)和蘇無名(楊志剛飾)這對一武一文的探案搭子,還是默契有加又張力十足。看似詭譎的江湖謎案,依舊是上通朝堂的暗涌爭鬥。

作為《唐詭西行》的開篇,《降魔變》的確還是熟悉的配方。

但如果仔細與《唐詭》的開篇案《長安紅茶》對比,《降魔變》這個脫胎自經典詭計的「壁畫殺人」案件,不僅志怪奇觀更加詭譎,懸疑結構更加複雜,在對單元主角的人物塑造和對懸案背後人性畸變動機的探究上,都有所升級。

跟著盧、蘇繼續「沉浸式」探案

《唐詭西行》的結構類似《唐詭》,都是一邊行走一邊探案。

只不過《唐詭》是貶謫東南之途,陰冷潮濕是主基調;《唐詭西行》是沿著絲綢之路向西,地貌人文都更豪邁粗獷。

兩部劇中,盧凌風、蘇無名二人都是因為發生在長安的首個單元案件,踏上漫漫征途。因此,開篇案件也會是全劇中提綱挈領、伏線最深的案件。

先從案情來看,《降魔變》就足夠複雜。(以下有輕微劇透)

故事分兩線展開。一線是大唐第一畫師秦孝白(於毅飾)奉公主之命,在皇家寺院裡畫壁畫降魔變。他所畫之魔王栩栩如生,但不知何故,遲遲不能給壁畫「點睛」。

一線是長安城內,連續出現官員被殺並取肝的惡性案件,身為大理寺少卿的盧凌風負責查案。

直到協律郎孫望(李雅男飾)被殺,盧凌風查出,有旁觀者看到孫望是死於壁畫中的魔王手中。兩條線索合二為一,至此懸案變成了「詭案」。

從《唐詭》開始,主創就確定了一個核心立意:世上一切鬼影幢幢,不過是人心作惡。

因此,看盧凌風、蘇無名探案,最大的「爽」點不在於志怪場面之驚悚,而在於看兩人如何識破超自然的「詭」,尋到合世情人心的「真」。

《降魔變》也不例外,觀眾跟著盧、蘇二人的視角,一條接一條地摸查線索,一個又一個地排查嫌犯,最終識破了所謂「上人」借「游光」斂財以圖謀反的詭計。這種推理模式本身就帶有「沉浸感」。

但《降魔變》在敘事「沉浸感」上又有所升級。這個案件的特殊性在於,它的反派不是一個人,而是一群人。

他們有的是入邪道的野心家,有的是被冤枉的忠良,有的是以權謀私的小吏,有的是心存不軌的兵頭兒,還有的是想出頭的畫師……

觀眾隨案情發展而對這些「嫌犯」產生的每一次懷疑,都獲得了有效信息。每一次懷疑,都像尋得一片真相的拼圖。最終所有真相的拼圖,觀眾都攏在了手中。但還是要到案情揭曉的最後時刻,在蘇無名的講述下,才能把每一片拼圖歸位。

這種懸疑敘事要求主創充分自信,哪怕沒有信息扣留,也能始終比觀眾領先一步、技高一籌。因此,能給觀眾提供的「沉浸感」也是高一級別的。

在視聽呈現上,《唐詭西行》通過歷史「實感」和志怪想像力的調劑,也為觀眾提供了沉浸體驗。

空間上,《降魔變》主要涉及了皇家寺院、大理寺、長安鬼市等,既能體現大唐歷史風貌,又能容納神秘想像。

情節上,魔王殺人、樹葬、「游光」製作等基於民俗想像的演繹,又為觀眾提供了獨特的志怪美學體驗。

以案中起到最大敘事推力的皇家寺院為例。

這裡是皇權和宗教信仰結合的儀仗之地,從建築到裝飾就意在使人心生敬畏。正因為是皇家寺院,才可能請來神筆畫師,才會形成「魔王殺人」的心理暗示;也才能避人視聽,讓奸人有地下囤兵的機會。

最終「上人」從臥佛像後破牆而出的場景,算得上志怪名場面。

佛教塑像中,側臥佛一般為涅槃像,本就隱喻著由死到生的輪迴。《降魔變》中,讓「上人」從涅槃像中破壁而出,最終自取滅亡的結局,從視覺隱喻上就有警示意味。

當「點睛」成為最大懸念

「大唐第一畫師秦孝白的原型是誰?」

在《唐詭西行》的評論區中,有這麼一個熱點議題吸引了我的注意。觀眾之所以能提出這個問題,就說明他們不僅被《降魔變》中的詭計所吸引,還對單元主角的形象有共鳴,被他的命運所牽動。

事實上,對畫師秦孝白的塑造,或者說對「點睛」這一輔線懸念的編織,也是《降魔變》讓我眼前一亮之處。

《降魔變》中的懸念可以分為兩個層次。

一個是與詭計相關的主線懸念——殺人的魔王究竟是誰?他背後有什麼神秘組織?用於點睛的神秘顏料「游光」背後的陰謀是什麼?

在這條線索上,主創需要編織的是外在的陰謀陽謀,引導觀眾去解密、探秘,滿足好奇心。

還有一個是與詭計若即若離的輔線懸念——秦孝白為什麼不能給壁畫「點睛」?什麼時候能「點睛」成功?「點睛」後會產生什麼影響?

觀眾幾乎在劇情推進到第二集時,就知道秦孝白這個率真之人,大機率與「魔王殺人」的陰謀沒關係。在這條線索上,主創需要引導觀眾思考的是關乎人性善惡的騰挪之變,以及以藝術、宗教為藉口的朝堂之爭。

通過「點睛」這條情節線的鋪陳,秦孝白這麼一個執著、狂放有風骨的大唐豪士形象躍然屏上。

他自然知道,壁畫不只是壁畫,還是公主、太子之間朝堂之爭的砝碼。但他並不因為「藝術搭台,權謀唱戲」的所謂世相,就放棄追求、自輕自賤。

他始終堅持自己的藝術標準,沒有靈感時堅決不點睛,堅決不用歪門邪道點睛。當自己見了魔眼,再也點不出佛眼之後,他寧願自戳雙目,留下絕唱。

他深知權力可以指鹿為馬,但畫筆可以繪出人心真相。因此,他不留戀所謂「大唐第一畫師」的虛名,也不把畫筆當成自己攀爬世俗階梯的拐杖。

與他形成對照的,便是他一手帶出的師弟阿祖(書亞信飾)。

他自認已經畫功了得,不願活在大唐第一畫師的陰影里。對功名利祿的渴望讓他動作變了形,為了畫出世人喜歡的畫,他會毫不猶豫地用上邪術「游光」;為了金餅,他可以為人畫魔,在面具上畫,在衣甲上畫,甚至可以在人臉上畫魔王像。

他明知道手中的畫筆可以蠱惑人心,但為了滿足私慾,還是選擇了助紂為虐。他由善到惡的轉變,展示了人性可能產生的可怕畸變。

有了「點睛」這個暗線懸念,以《降魔變》打頭的《唐詭西行》,就不再是重情節不重人物的普通志怪劇。

《降魔變》所塑造的這位畫師秦孝白,雖然沒有明確的歷史原型,但卻是一位獨屬於大唐的豪士,他會像盧凌風、蘇無名一樣在觀眾的腦海中留下深刻烙印。

西行之路,不僅有怪還有險

《降魔變》的案子已完結,但盧凌風和蘇無名的西行之路才剛剛開頭。

與《唐詭》一樣,《唐詭西行》也由八個單元案件組成。在離開長安後,盧、蘇二人,還要破泥俑殺人的《仵作之死》案,風雪逆旅「密室」殺人的《風雪摩家店》案,與水難、水怪博弈的《千重渡》案,涉及神秘組織和謀反的《通天犀》案,偵破一縣人口頻繁失蹤的《雲鼎醉》案,識破多人連環作案的《上仙坊的來信》案,以及奔赴敦煌聖地,在雄關大漠、石窟造像間調查的《供養人》案。

從後續七個案件的概要描述中,我們就會發現,除了志怪,《唐詭西行》還有一大核心要素便是冒險。

小城謎團、水中奇遇、粗獷西域、蒼茫大漠……盧、蘇二人沿著河西走廊一路向西,串起了關於大唐的一系列歷史記憶,也串起了一路的地理奇觀。他們要冒的第一重險,顯然是地域之險。

另一方面,隨著西行之途推進,盧凌風和蘇無名二人也會繼續成長。出身背景、家學境遇、性格脾性,乃至人生理想都不盡相同的二人,又會發生怎樣的碰撞?是會一起攜手走完西行之旅,還是會中途便分道揚鑣?

這是《唐詭西行》「冒險」的第二重含義。

在《通天犀》一案的預告中,我們已經看到了盧凌風單兵行動,加入謀反組織「太陰會」的情節。究竟盧、蘇二人的西行冒險指向何方,讓我們繼續追劇。

【文/卞芸璐】

家人們,請給影視獨舌標星號

點擊「閱讀原文」查看更多歷史消息