丁龍的下落及其後人今事

文 | 海龍

01

傳奇:事件的起訖和解謎

誰是丁龍?他在美國高等教育和漢學研究史上產生過什麼樣的影響?這個話題若在卅年前,幾乎無人知曉。但在今天,可以說只要是說華語的地方几乎路人皆知。

1990年代中期,我應約撰寫《哥大與現代中國》。哥大是西方漢學研究的重鎮,所以它的漢學系受到了格外關注。但在研究伊始我就遇到了一個讓人感興趣的話題,原來哥大漢學系建系緣起非常獨特,它不像一般美國大學著名學院和系科多由基金、名人或富豪捐建,卻是由一位當年窮苦華工發起建立的。這段歷史淵源對華人來說非常值得自豪和紀念。我隱約記得早年曾經讀過這樣一個美利堅傳說說過這樣的情節,但當時只認作是個故事。沒想到這竟發生在眼下我要寫的校史里,不由我不感到驚讚和興趣盎然。

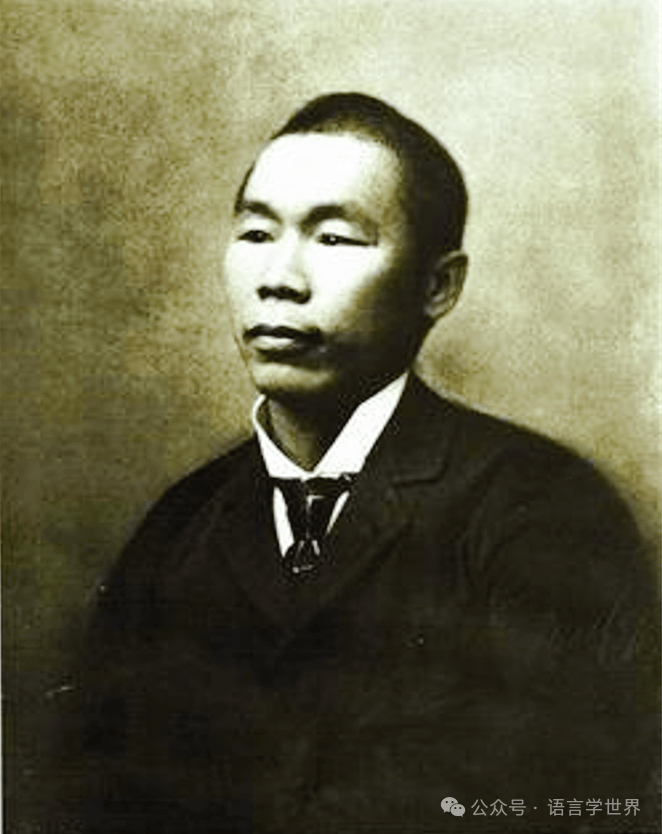

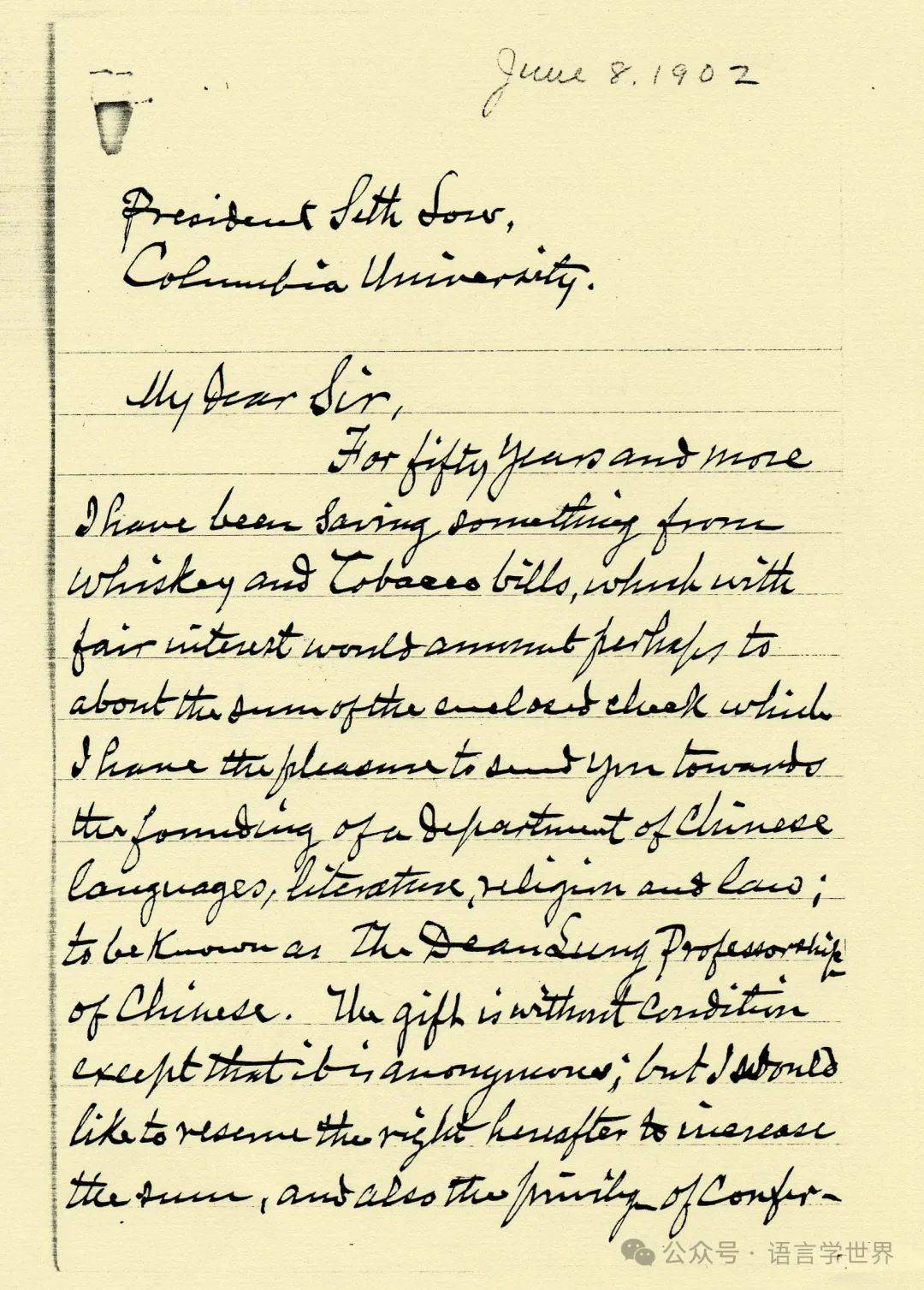

本以為這段歷史哥大應該有詳盡史料,沒想到校史館和檔案室相關內容都付闕如,能找到的只有當年一封丁龍寫給校長建議成立研究漢學系科的捐款信。他捐的款項是12000美元,捐款日期在1901年6月28日。在當年,這筆錢誠然是筆不小的數目,但若用它來建立一個名校的系科是遠遠不夠的。我為此去查證東亞系資料,可是那裡除了有一張百年前丁龍的照片外幾乎沒有任何資料可尋。1990年代中期漢學系成立經歷已近百年。它原名是漢學系,在二戰時加入了日韓語言文化研究,改名為東亞系。我採訪當時東亞系教授和前輩王際真、夏志清以及畢漢思(Hans Bielenstein)狄百瑞(William Theodore de Bary)等,但只是獲悉一些口頭傳說材料,沒有書面史料可證。最後,查找到當年東亞系系主任富路特教授寫於1950年代的系史和曾經在此任教的蔣彝先生撰寫的資料,得知了丁龍事跡的大致內容。

圖一、二:丁龍像及當年他的捐款信

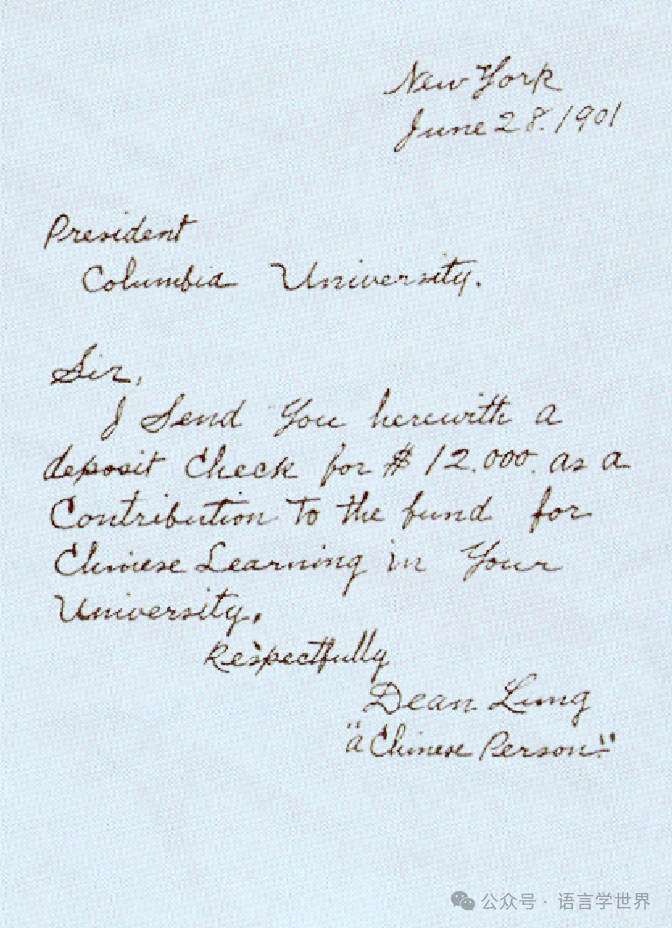

其後,我又發現了丁龍基金髮起者卡本蒂埃先生的檔案。卡本蒂埃是丁龍的僱主,也是哥大和其女校的校董。在丁龍發起捐建漢學系後,卡本蒂埃是主要贊助者。他是哥大畢業生,也是一位成功的商人和慈善家。早年在哥大法學院畢業後他隨淘金狂潮去開發西部,並創建了今天的奧克蘭市。晚年他返回紐約支持母校,在西部他雇用了丁龍並從丁龍身上了解了中國人的勤勞善良和寬恕的品格。當時加州掀起排華風潮,卡本蒂埃反對歧視華人,而且他贊成中美文化應該互相接觸和了解、互助共融才能創造人類的未來。在丁龍發起在哥倫比亞大學建立漢學系的建議後,他就全力以赴贊助。

卡本蒂埃跟哥大兩任校長都熟悉,而且後來他擔任校董一職、熟知美國高校行政運作內情。他為了實現丁龍的夢想,也為中美互相理解和進步的目標作出了非凡的努力。在其晚年,他持續推進實現這個目標並不斷追加自己的捐款。最後,他不得不賣掉了自己在曼哈頓的房產而搬到紐約上州高文鎮鄉間的故居。

卡本蒂埃的高貴處還在於,他拒絕了用自己名字為這個系科命名而堅持必須用丁龍的名字。而且,他還跟校長明確表明,他捐贊的條件是不願意用清朝政府或高官的名義,而只能用丁龍命名講座教授的榮銜。由於卡本蒂埃的堅持,我們今天才得以知道丁龍和他百廿年前的感人故事。

圖三、四:卡本蒂埃像和他晚年賣掉將金額捐建漢學系的曼哈頓房產

02

篳路藍縷尋丁龍

我在校史檔案館找到了當年建系時卡本蒂埃跟跟勞歐和巴特勒兩任校長間大量的原始通信,多虧有了這些第一手資料,使我們在百年後仍然能夠還原這段歷史,讓真相浮出水面。

但,僅有卡本蒂埃和校長的信是遠遠不夠的。這些信里能挖掘到的只是關於建立漢學系科和行政設置方面的對話和資金及花銷瑣事的流水帳。若想還原當年漢學系的建系過程,還必須從當時行政記錄和媒體資訊上尋信息。於是,在此基礎上,筆者開始勉力搜求當年哥大報紙、校刊,行政報告和相關出版文獻等。

1990年代尚無專業資訊聯網且沒有今天網絡查詢的便利,尋找丁龍史料無異大海撈針。但經過篳路藍縷的搜求,最後還是尋找到當年哥大報紙上關於漢學系建立、慈禧太后和清政府捐《古今圖書集成》、哥大請歐洲漢學家講座暖場以及建系和成立漢學圖書館的種種消息。依靠這些檔案資料,我在1990年代寫出了丁龍捐建漢學系史實的挖掘報告,並將這些資料寫入我的著作《哥大與現代中國》中,此書出版後,在國內及海外華人讀者中產生了較大影響。

圖五、六:王海龍2000年代出版哥大與現代中國兩本書封面

挖掘並還原了這些史實後,《人民日報》《羊城晚報》《文匯報》《北京晚報》《解放日報》《光明日報》《中外論壇》《華人》《大公報》等媒體聯繫我刊發了系列發掘報告文學等,中央電視台也來紐約採訪並播映了百年前華工丁龍捐建世界名校漢學系的事跡。一時間,丁龍故事幾乎家喻戶曉。但是,讀者和觀眾卻不滿足這個事件沒有結局的缺憾:那就是丁龍在捐建了哥大漢學系之後就失蹤雲逸杳去,再也沒有出現在哥大文獻和此後的官方消息中。丁龍事跡就像夜空中絢麗綻放的焰火一般,一爆而逝,留給後人無限的悵憾……

丁龍捐款後的結局如何?他的歸宿是什麼,他最後到底去了哪兒?這個問題縈繞著我。後來媒體和其他學者、讀者對此感興趣,很多人在尋找丁龍的結局。由於沒有實證檔案,只好查找百年前人口普查資料、出入境資料、移民局檔案,報紙刊登越洋赴亞洲旅客名單(當年跨洲旅行是大事,報紙一般有所有旅客名單刊布),甚至到紐約市政部門和州府部門的死亡人口登記處尋訪,皆無結果。丁龍就像他的突然出現一樣,懷抱著一個神聖的使命,建成了漢學系卻功成身退,成了絕響。

我當然不甘心接受這樣的結局。後來偶然在紐約州公路局檔案中查找到紐約上州高文鎮有一條公路被命名為「丁龍路」,它名字的拼法跟哥大建立漢學系的丁龍拼法一樣,這燃起了我繼續尋找丁龍的希望。經過追尋,我終於按照這個蛛絲馬跡找到了卡本蒂埃晚年落腳的故鄉小鎮。接著,也找到了他家族的墓地。但是,那小鎮並沒有丁龍的記錄,有研究者認為丁龍的歸宿可能在那裡,甚至以為丁龍或許被埋入了主人家墓地。

我跟鎮公所建立了聯繫,並尋到他們的歷史學家和檔案部門。經過勉力爬梳,我感覺那裡不是丁龍的結局。熱心的小鎮歷史學家菲莉絲女士幫我尋找資料並為我聯繫一位鎮上百歲老人電話採訪。這位老人跟丈夫當年是卡本蒂埃的鄰居,據說她先生見過丁龍。但她告訴的信息跟前面都不一樣,她說丁龍賺足錢回中國了,過上了富翁和王侯般的日子。……電話上這位老人口氣不友好,而且帶有某種傲慢。當時我內心不太接受她的態度,沒想到她的話里卻有某些史實的影子,這是直到又過十多年、找到丁龍後我才悟到的。

03

國內報刊上的尋龍啟事

此後又經過幾年尋找,我甚至找到了卡本蒂埃捐款嶺南醫學院的資料等(現在廣州中山大學仍有他捐款蓋的卡本蒂埃堂)。但是丁龍的歸宿卻一直是個謎。美國的線索尋遍了,最後卻成了個死結。

丁龍故事被國內媒體和中央電視台播放後,很多國外和中國讀者對丁龍的歸宿耿耿於懷。後來此事醞釀日久,廣東報紙刊發了尋找丁龍的報道,形成了第一波的全國尋龍熱。但丁龍史實離那時已經一百多年,丁龍事跡發生在美國,大家對他所知甚少。雖然憑直覺認為他可能祖籍廣東,但也有一些名人發表不實信息誤導,以致尋找丁龍雖然轟轟烈烈,卻沒有任何實質意義的結果。

對丁龍史實誤導較深的說法之一是錢穆1960年代的介紹文章。他雖然盛讚了丁龍事跡,但對整個史實卻是道聽途說幾乎誤傳了所有要素,人為替此事的尋根造成誤解並增加了難度。1.他將丁龍的籍貫想當然說成是山東。2.他將1901年的丁龍說成是「將死」,其實當時丁龍正值中年。3.他抹煞了丁龍捐款發起建系的史實而是說他死前將積蓄「奉還」主人,主人在他死後發起紀念捐建的漢學系。

圖七:卡本蒂埃致哥大校長的信

無獨有偶,誤傳丁龍史實的還有哥大漢學系的主任富路特教授。他是傳教士家庭出身,出生在中國河北通州,而且是哥大東亞系自己培養的博士和教授,富路特後來擔任哥大漢學系和東亞系主任多年。富路特寫過漢學系成立的歷史。但他的記述也有不少以訛傳訛之處。在他文集裡,我發現了他最早於1930年在天津婦女會上英文講演稿「美國的漢學研究」。他講演時也錯誤說到卡本蒂埃的傭人丁龍於19—20 世紀之交時去世,他為紀念丁龍而設立了丁龍漢學講座——其實,富路特1930年發表這個講演的時候,丁龍還健健康康地活在廣東呢!丁龍是在1936年10月在家鄉去世的。

在美國斷了線索,在中國,丁龍的信息又被誤導。他是否回國、回國的時間都沒有音訊。另外,連他的籍貫都被挪移到千里以外,而且活人被傳為死人,丁龍更是鄉關難覓生死無著。若不是後來一些宿命般的陰差陽錯,丁龍可能真的就永無發現的可能了。

除上面人為誤釋誤導外,丁龍結局的難覓當然還有社會歷史背景所致的客觀原因。

1. 當年丁龍和卡本蒂埃從加州返回紐約,他們經歷過美國排華惡浪的侵擾。丁龍做人非常謹慎,卡本蒂埃也儘量保護他。在丁龍捐款後,校長和卡本蒂埃間曾經有過討論要驗明丁龍身份方能考慮接受他的捐款。卡本蒂埃為此非常生氣,專門寫信替丁龍擔保他的名譽並申明如果不以丁龍命名他會撤資;由此可見當時華人地位和丁龍及其主人做人的審慎程度。所以他們刻意保持丁龍身份隱私不公開。這客觀上造成了百年後尋覓的難度。

2.基於前述社會文化大背景,丁龍跟從卡本蒂埃旅行和出入海關時都極為謹慎不使法律資訊泄露。卡本蒂埃是律師出身,這方面他有專業知識。他密切關注丁龍信息保密,因此對丁龍出入美國信息做到了良好的加密封鎖。而丁龍返國後如游魚入海,後續信息更難尋覓。

3.雖然丁龍捐建漢學系意義重大,但終其一生他畢竟只是個普通勞工而非名人。他沒有發表過作品或參與過其他社會活動等有曝光的機會。比如說,與他同時或稍後在哥大的胡適、顧維鈞、蔣夢麟、馬寅初、徐志摩等人的線索資料都不難尋覓,因為他們多是社會聞人;而作為一個普通百姓,尋找丁龍的線索的確要困難得多。

4.丁龍回國後因當時國內戰亂、閉塞和各種人為災禍,他除了跟在美國的卡本蒂埃有交往外,基本上斷絕了跟外界聯繫。在卡本蒂埃去世後他更是與世隔絕生活在農村,這就更增大了後人尋覓的難度。

除了時代和社會造成的客觀原因外,這裡面還有丁龍自身主觀的原因:

1.丁龍回國時已經在美國生活半生見慣了風雨,歷經坎坷後掙得小康,他的個性與世無爭,想度過一個安靜的晚年,所以他選擇了不事張揚低調生存。

2.丁龍回故鄉曾經有段時間非常富裕,但其後發生家庭變故甚至破產,使得他的晚年風雨飄搖,而且他的名字Dean Lung乃在美國所起,並非他的原名,他不姓丁;甚至他的村人和鄰居都不知道Dean Lung就是他,所以尋找「丁龍」肯定無果。

3.除了選擇低調、躲避戰亂、家庭破產等風波外,丁龍後人此後受社會動盪,政治運動等影響,也刻意隱瞞了他在美國的經歷。上述種種的合力使得丁龍這一段家庭的秘密或許將被永遠深埋在了歷史的縫隙中。

04

歷史有情與柳暗花明

正當丁龍史實或將如大時代洪流裹挾下的山溪融入大海永遠無解時,我收到了南非華人學者陳家基先生給我的一封信。陳先生自2010年代中期就跟我建立了聯繫。他讀了我有關丁龍文章後受到鼓舞,自此汲汲以求,努力尋找全球各方面資訊,並利用自己廣東人的優勢聯繫地方政府協同尋找丁龍。疫情期間,他寫信向我諮詢想轉發我在《羊城晚報》上發表的文章、跟台山僑聯一起在全世界範圍徵詢丁龍家鄉和後人的消息。

台山是中國著名僑鄉,這裡華僑赴海歷史悠久。陳家基搜尋的落點很精準。當然他事先做過了長時間調研工作,也跟我討論過丁龍在美的很多細節。我對他和台山僑聯的工作當然支持,也在紐約、舊金山等地幫助宣傳;但全球範圍「尋龍」已經歷時近廿年,這次是否能有突破,我心中是沒把握的。

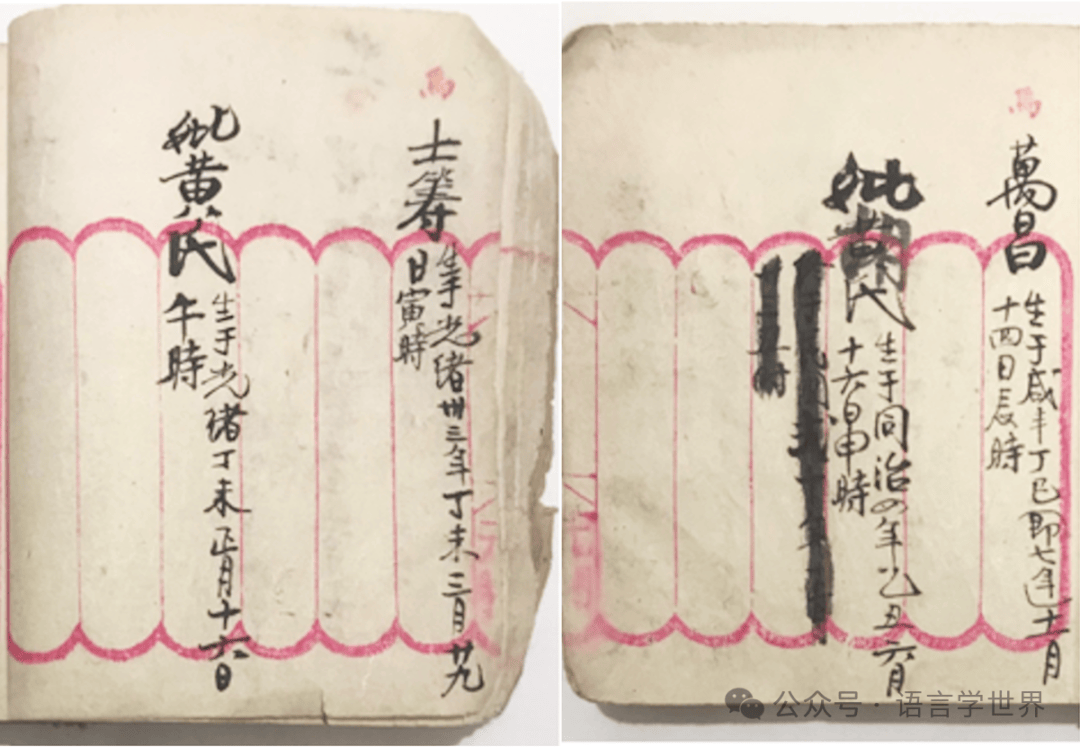

圖八:丁龍家譜,右為丁龍(萬昌),左為馬維碩(士籌)的原始記錄。圖片為陳家基提供

沒想到,陳家基小組的工作竟然捷報頻傳,不久就得到了成果。他不斷向我報告好消息:找到了疑似丁龍的後人、找到了丁龍的舊居、找到了可以證明丁龍身份的信、找到了1907年卡本蒂埃寫給丁龍的親筆信(這是鐵證),找到了丁龍的墳墓、找到了寫有其父祖和丁龍本人名字的家譜!這一系列的證據鏈足以完整證明丁龍身份以及他回國後的一切線索。

陳家基和台山僑聯旋即聯繫國內媒體和中央電視台,經過縝密考證,不久中央電視台向全世界播放尋找到了丁龍的專題報道。至此,丁龍全部故事終於塵埃落定,丁龍傳說終於還原成了有根有據的檔案和歷史。歷史無情但有時候也露出多情的一面,丁龍傳奇像一個飛去來器,圍繞大半個地球,撲朔迷離迴旋了百廿年的時光,終於回到了故鄉和原點。

人們不禁要問,丁龍事跡為什麼會這樣浩渺難尋,被雪藏了120多年呢?這也是我和陳家基乃至關心丁龍事跡所有讀者心裡的大問號。直到丁龍在紐約的後人後來輾轉找到我,我對丁龍的長孫馬騰沃和曾外孫黃暢泉等人做了詳細訪談後才了解了這段被刻意埋藏百多年後面事實的真相。

兩個甲子以後,在夏蔭籠罩的哥大校園,丁龍的第三代和第四代孫在丁龍捐款離開120多年後第一次踏上這塊熱土,而且他們帶來了第五代和第六代子女,希望發揚和回顧祖輩的業績,重續前緣。

我關心的當然是最近廿年全球尋找丁龍,作為丁龍後代,他們是否知道丁龍就是他們的祖輩?他們此前是否看到過海內外報刊和中央電視台「尋找丁龍」的報道?

他們的回答很耐人尋味。起先,他們隱約知道這個故事或與他們祖輩有關。特別是丁龍曾外孫黃暢泉對此印象深刻。但是所有媒體報道故事主人公是「丁龍」,而丁龍的真姓名叫馬萬昌(別名馬進隆)並非「丁龍」。所以他看到陌生報道時並沒有即刻聯想到這就是自己家祖輩的故事。但近幾年這類報道增多,漸漸喚起了黃先生的家族記憶,他開始覺得丁龍事跡跟外曾祖的身世有關…… 這裡面有個特殊的原因。

丁龍回國後育有一子四女。當年回家他家境較豐饒,屬當地富戶,過了一段衣食無憂的日子。丁龍的兒子叫馬維碩,四個女兒皆嫁給了殷實人家。丁龍雖沒受過良好教育,但他特別仰慕斯文重視教育,所以他一心想培養兒子馬維碩好好學習以後去哥倫比亞大學讀書。同時,他也非常關心小女兒馬超英的教育。後來馬維碩和馬超英都做了老師。丁龍的這種設計在亂世中使自己子女有一技之長,而能躲過災難得以生存。

丁龍姓馬,祖居廣東台山白沙千秋里村。他的原名叫馬萬昌,那年月華僑出國一般要另起個名字;他進美國入海關時告知他的名字叫馬進隆。海關官員根據其發音寫成了Dean Lung。他台山白沙話這個發音略似普通話的「丁龍」,於是後來他在世界華文文章中的名字都被根據發音譯成了丁龍(為方便讀者閱讀計,此文仍然按照原譯名稱他為丁龍)。由於丁龍捐款信和所有官方文獻上的名字都是Dean Lung而省略了姓氏「馬」字,這又平空給尋找丁龍增加了難度。因為讀了錢穆猜測丁龍是山東人的文章,很多人被誤導到山東省去尋找丁姓家族,又有人尋找龍姓家族,就是沒人想到丁龍會姓「馬」。——這無異於緣木求魚,又怎能找到丁龍呢?

05

丁龍枝繁葉茂 生命之樹長青

據採訪丁龍後代馬騰沃和黃暢泉回憶,丁龍回國後生子馬維碩,這是他生存下來唯一的親生兒子。但他第二代馬維碩卻子女眾多、獨木成林。馬維碩育有兩個兒子五個女兒。本文採訪的馬騰沃是馬維碩的長子(丁龍的長孫),黃先生是馬維碩長女的兒子。多虧這位黃先生,他是最後破解丁龍之謎的鑰匙。

圖九:馬維碩夫婦像。圖片為黃暢泉提供

黃暢泉的母親是馬維碩的長女、丁龍的長孫女,她跟丁龍接觸最多。就是她的回憶通過黃先生的轉述復原了丁龍回國後的歷史和往事:丁龍是個熱愛鄉梓和愛家的男人,歷經坎坷回故鄉後他養護子女們過著溫馨的晚年。丁龍兒子馬維碩結婚後生下第一胎是女兒即黃先生的母親。丁龍特別喜歡這個長孫女,晚年時常帶她去香港。丁龍在香港有一些生意和銀行帳戶,也常去香港消遣和買東西。路上會跟孫女聊起他早年赴美在海外的往事。這個小女孩隱約記得那時祖父美國生活的一些片段。

丁龍回家鄉後買了田產而且銀行有存款,僅靠利息他跟子女幾家花銷就有盈餘。但好景不長,當年軍閥戰亂困擾廣東。風雨飄搖,覆巢之下豈有完卵?丁龍曾經投資家鄉鐵路建設買股票。但後來日寇入侵、鐵路被損毀血本無歸,使得丁龍家族很快敗落了下來。

丁龍的兒媳即黃暢泉的外婆是個能吃苦有主見的婦人,那時馬維碩靠當教師掙錢餬口。但瘦死的駱駝比馬大,馬維碩在敗落前將近成年的女兒(即黃暢泉的母親)嫁給了當地富戶黃家,把兩個兒子送到香港去打工學生意。到1940年代後改天換地時,他家已經近乎赤貧。

說起來,這一切都還要感謝丁龍樹立的好家風。丁龍是個做人十分低調的人,當年他富豪一方時為人非常謙遜。當年購買建設新寧鐵路股票每股五塊銀洋,今天仍然保存的股份認購登記簿上有人買20股登記身份是「中農」;但一次購買了200股即一千大洋的丁龍卻在購買者身份後邊註明自己是「貧農」。那時一塊銀元能買100斤大米,五塊銀元就能買到一頭水牛。而輕易能拿出一千塊大洋的丁龍填寫的貧農身份為他一家今後低調做人埋下了種籽,成了他家以後被定為貧農成分的依據。

因此在解放時,馬維碩家庭成分是貧農,他本人是教師,自由職業者。馬家還能有點私蓄底子苟活生存。馬維碩成年的兒女多在香港,且大女婿家庭成分不好,所以他做人唯謹慎。馬維碩的姐妹和女兒多有嫁到海外者讓他的社會關係非常複雜,他當然要守口如瓶,希望人們忘掉他的家史,更不敢提到父親丁龍一個字。

但這時事情發生了陰差陽錯的反轉,那就是丁龍的幾個孫女陸續嫁到了美國、加拿大或遷居香港,只有較早嫁給黃家的大孫女一家陪伴丁龍兒子馬維碩。此文採訪的黃暢泉先生就是這大孫女的長子。多虧了有他跟晚年馬維碩度過艱難歲月以及祖孫二人為消磨痛苦時述說的斷續回憶,給我們有幸保留下來當年丁龍故事的原貌。否則,唯一的知情人馬維碩已於1986年在美國去世,若無少年黃暢泉從外公馬維碩那裡聽到的丁龍往事,這段史實就會永遠斷線、丟落到浩渺的失蹤之海了。

因為黃先生童年聽到過母親言及她跟祖父丁龍跑香港等故事,對神秘的外曾祖有印象。1970年代他又回鄉跟外公外婆生活過幾年。外公馬維碩是個老師,那時生活雖困苦孤獨但他卻健談。在那孤岑睏乏的歲月,他不免回憶起父親丁龍、丁龍在美國的傳奇故事、丁龍回國後昔日的榮光和繁華,他們家族的盛衰……這些往事如流水都緩緩地從老人的心底流出,刀刻斧鑿般地印在了少年黃暢泉的心裡。

下面就要談到最後破譯丁龍身份的關鍵物證卡本蒂埃親筆信的事情了。這也跟黃先生引發馬維碩的憶舊敘述相關。大約1970年前後,馬維碩跟黃暢泉聊起他小兒子即黃暢泉在美國的舅舅馬文企。馬維碩突然說起他父親丁龍當年曾經為紐約一所名校捐建了漢學系,他父親說以後他家的孩子到這所大學讀書可以免費。——因為當年戰亂馬維碩沒能赴美讀書,而現在丁龍的孫子即黃暢泉的舅舅正好在美國;黃先生就求證此事是否真實,如果外公所言屬實,那麼文企舅舅應該能在哥大免費讀書呀!於是他鼓勵外公馬維碩尋找證據。

圖十:哥倫比亞大學校務董事會照片

為證明當年丁龍捐款之事,外公馬維碩找到了當年丁龍僱主卡本蒂埃在丁龍回國後寫給他的信等材料,並將這些材料寄到美國給文企舅舅,希望他能夠去免費讀書。——多虧馬文企保留了這些百年前寶貴的信件,它們成了今天我們能找到丁龍並復原丁龍全部史實來龍去脈的關鍵證物。因此這些從卡本蒂埃晚年居住地美國紐約上州高文鎮寄往台山的信件接續了丁龍回國後的故事。

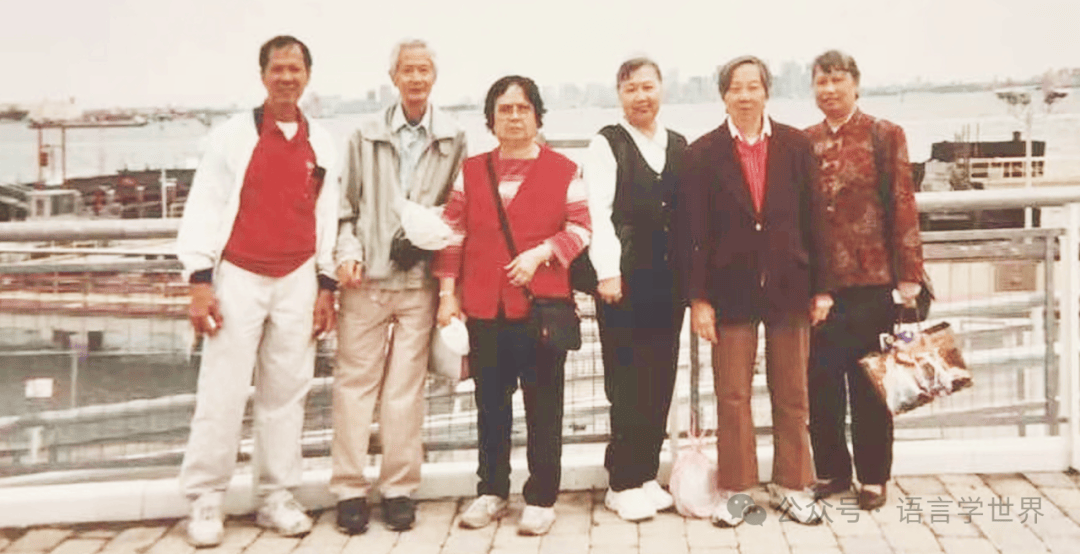

圖十一:丁龍孫輩合影:從左至右馬文企、馬騰沃、馬瓊芳、馬慧芳、馬婧芳、馬翠芳。圖片為黃暢泉提供

當遠在廣東辛苦「尋龍」的陳家基先生寄給我這些信的照片時,我看到了當年熟悉的卡本蒂埃信件字跡,一下子把我帶回了百廿年前卡本蒂埃給校長通信詳談建立漢學系的歲月。這些筆跡跟我廿年前在哥大校史檔案處所見到的卡本蒂埃筆跡是吻合的。至此,無疑丁龍故事的整個謎底最後揭開了。

讀者朋友一定好奇為什麼丁龍後人後來都在美國。其實蛛絲馬跡前面已經交代了。1940—1950年代,丁龍的大孫女嫁給了黃家,其他二、三、五孫女後來陸續嫁了美籍華人,四孫女嫁到了加拿大。這些後代都很努力爭氣,其後把兩個在香港的兄弟辦移民到了美國。孩子們1978年將他們的父母即丁龍的獨子馬維碩夫婦接到美國團圓;最後又把大姐和子女們都遷移到了美國。這樣,遠隔了一百多年這樣一個大循環,丁龍一家人最後又都到美國團聚了。

圖十二:丁龍長孫馬騰沃(右三)、曾外孫黃暢泉夫婦(右二、一)跟丁龍第五代第六代在哥大東亞圖書館合影

由於馬維碩的兩個兒子從小就被送到香港謀生而且馬維碩在他們小時候對其祖父丁龍身世守口如瓶,他們並不知道丁龍往事。其他孫女自小遠嫁流落國外,更對此事毫不知情。所幸黃暢泉是銜接這段史實承上啟下的的唯一知情人;而且更棒的是,他能循著線索找到了卡本蒂埃寫給丁龍的信和丁龍當年為卡本蒂埃寫的寄往廣東台山的信封等物證。這是我們今天能夠確證並還原史實的根本依據。否則,丁龍後人全部皆移民海外、而且關鍵證人大都離世,這段公案將永遠無解。

這次在哥大見面不止有丁龍的長孫馬騰沃和關鍵證人曾外孫黃暢泉,還有黃暢泉子輩和孫輩多人。現在,丁龍的第三代第四代第五代甚至第六代都在120年前丁龍捐助的哥大東亞系聚齊了。丁龍的第六代孫輩已經在紐約上高中不久就要申請大學了,孩子們的成績都很優秀而且聽說了丁龍故事後也有願望考來哥大繼續祖輩締結促進中美理解和友誼的前緣。看到孩子們自信和滿含憧憬的笑臉,我知道,丁龍的故事不會結束,希望就在他們身上。

本文圖片除署來源者外均為作者拍攝

END

作者介紹

海龍,文史漢語學者,現任教於紐約哥倫比亞大學。出版文學、教材及學術著作有《一個人的世界文學》《哥大與現代中國》《紐約意識流》《遭遇史景遷》《從海到海》《來自紐約的中國》《視覺人類學》《人類學電影》《曹雪芹筆下的少女和婦人》《文化中國》《解讀中國》等。

往期作者文章推薦

版權聲明

掃碼關注我們

語言學世界