抓娃娃,抓的是財情還是感情?

從家庭經濟學角度看親子關係。

高能提示

本文從絕對理性出發,行文可能會極其……無情,

請情感至上的讀者慎重選擇閱讀。

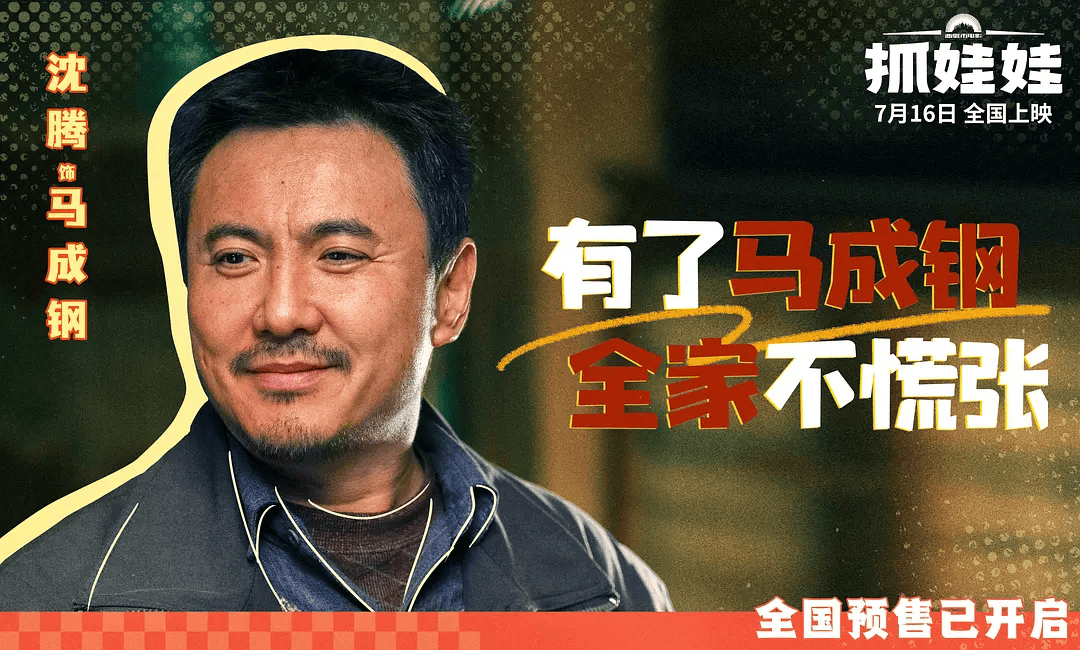

《抓娃娃》上映8天已經創造了超過17億票房,暫列2024年暑期檔的票房榜首,「沈馬組合」這對螢屏王炸用事實再一次證明了自己的實力。然而伴隨著電影的熱映,評論也從內容向的「」搞笑好玩」「西虹市宇宙又一傳奇」,衍生出了內涵向的「孩子真的可以窮養嗎?」「富人階層傲慢的價值觀」等社會話題。哪怕是一部爆米花電影,其現實背景的映射亦會引發社會共鳴,親子教育問題是一個極其現實和嚴峻的考驗,讓每個家長和准家長思慮頗多,那麼關於這個問題,除了電影這種幽默但其實並不提供實際解決方案的形式之外,我們還能從哪個方面拓展解決思路呢?也許從經濟學角度可以考慮一二。

家庭經濟學是融入社會學思維誕生的一個微觀經濟學分支,諾貝爾經濟學獎獲得者加里·斯坦利·貝克爾(Gary Stanley Becker)是其領軍人物。這門學科運用經濟學方法分析研究家庭的生產、消費、理財等社會活動,從而可以解釋一些家庭行為的底層邏輯,但也由於純理性的思維模式而讓某些表述顯得有些不近人情。好的,如果可以理解:「所有的人都是理性人」這一經濟學的假設前提下,我們可以走進家庭經濟學,看看在這一領域是如何分析「抓娃娃」這一件事的。

暫時拋開「愛情的結晶」這類文藝的說法,孩子,可以看作是家庭這一經濟單元生產出的產品。所有產品的價值體現就在於成本與效益的比值,也就是經濟學中的「成本-效用分析法」。

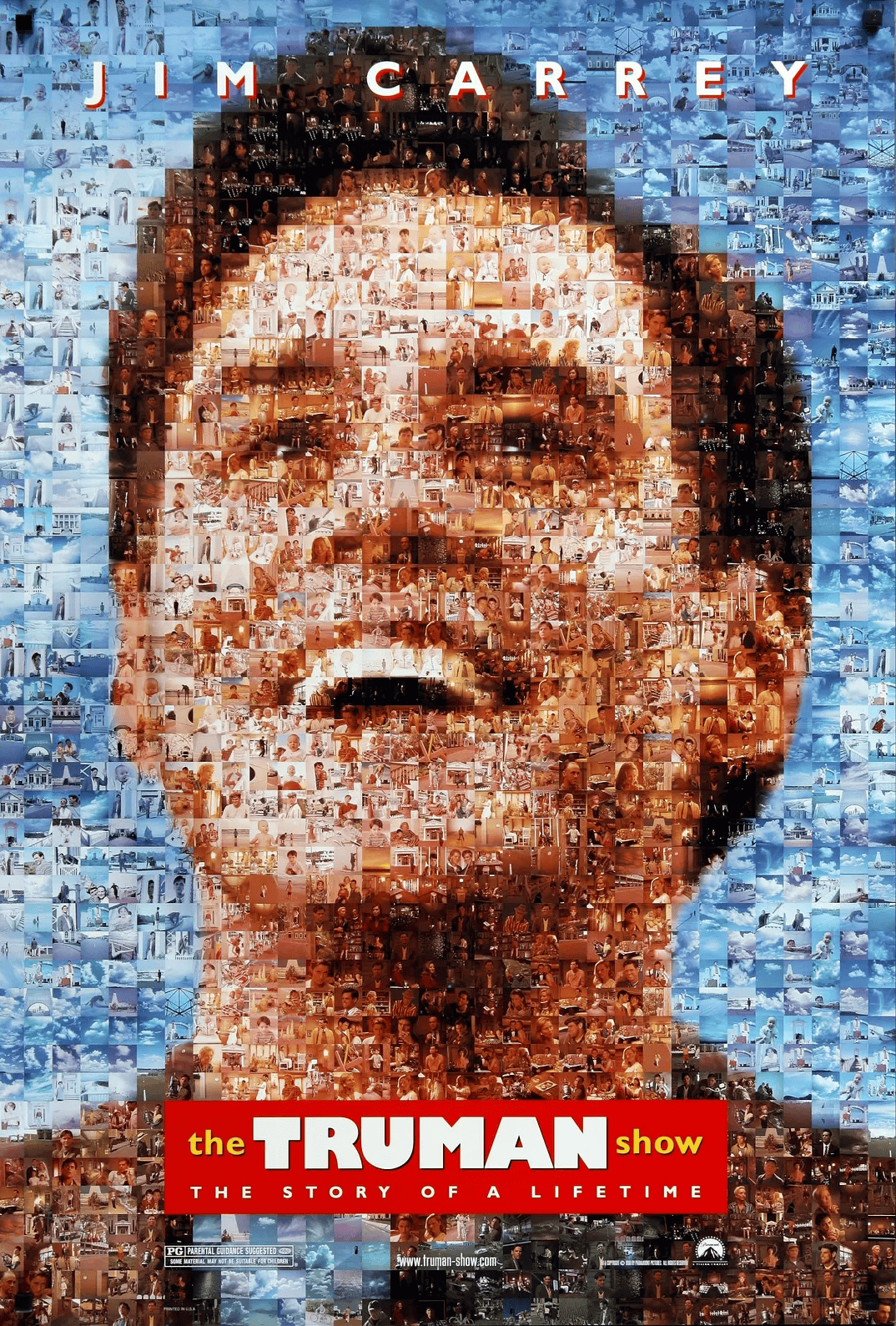

先來說成本,分為直接成本和間接成本。直接成本包括:孩子的衣食住行、教育、醫療、婚嫁等費用;間接成本包括:生育、教養孩子付出的費用、心力、時間,機會成本(比如媽媽要捨棄戴名包名表的樂趣)等。如果是「散養娃」的家庭,直接成本占極大比例,而「沈馬家庭」顯然相反,將直接成本壓縮到了最小,間接成本無限擴大。且不說建立高仿「楚門世界」的費用,為陪著孩子放棄的個人生活和工作時間,單是「包場比賽撿瓶子」的一堂「體驗課」的支出就已經不可和課外興趣輔導班的價格同日而語了。

在一場沒有預算上線的製造養娃過程中,如果已然付出了高昂的生產成本,那麼該產品孩子將應該如何體現價值,才能創造效益回饋父母呢?現在壓力給到了「馬繼業」們的身上。

儘管幾乎所有父母都會說「我們不圖你什麼」,但無論從物質還是精神層面,付出總是會期待回報的,這也符合經濟學「理性人」的設定。既然「家庭」這個廠商生產出了「孩子」這個產品,那麼TA能給「父母」這兩位廠長創造出什麼樣的價值呢?

《楚門的世界》海報劇照

孩子可以帶來的效用包括六個方面:

1 經濟效益——通過家庭服務和社會工作為家庭帶來的經濟收入

2 保險效益——在社會保障之外,為父母提供養老保障

3 享樂效益——滿足父母情感和精神上的需求,即天倫之樂

4 家庭地位的維繫效益——繼承家業,維持家庭社會地位的傳承

5 家業興衰的風險效益——以個人素質和技能,為家業興衰的風險提供保障

6 拓展家庭效益——家族拓展,子女數量多代表家族昌盛,即多子多福

一般來說:經濟情況不好的家庭更在意1、2、6,即孩子帶來的經濟價值,在這種情景下「孩子」更像一種投資品,家庭無論從主觀還是客觀都只願付出儘可能小的養育成本,而期望孩子儘快給家庭帶來經濟收入,這也就是「童工」、「童養媳」、「血汗工廠」等現象存在的底層邏輯。

《楚門的世界》海報劇照

而經濟情況好的家庭則沒有經濟負擔,看中3、4、5,這種情境下「孩子」更像一種消費品,提供的是情緒價值。這樣的家庭不會算養孩子的經濟帳,而是願意付出高昂的成本讓孩子按自己的理想方向成長。

極端的例子就是「沈馬家庭」的小號養成計劃,常見的例子就是為什麼現在還很多人寧願養寵物當「兒子、女兒」,而不願意真的結婚生子呢?因為從「享樂效益」的角度看,其實喵喵、汪汪在帶來「情感撫慰」這一效用層面,其實是孩子的平替。說句很可能會招罵的話:在家庭經濟學視角下,如果家裡沒有皇位要繼承,那麼養個孩子和養一隻喵其實是等效的。(好了,寶媽們可以開罵了,誰讓經濟學就是理性到如此冷酷的程度呢-_-!)

所有的分析方法都是為實際決策提供服務的,家庭經濟學也不例外。如果我們先理解了孩子的教養其實是承載著父母不同的回報期望,那麼就可以繼續思考:在不同的家庭情境下,如何更好地處理親子關係?這個娃娃到底該怎麼抓?

到底該不該為孩子設計一個定向的教育空間?大家都知道"橘生淮南則為橘,橘生淮北則為枳"的道理,這個空間肯定是需要存在,那麼這個空間到底該有多大?持續應該多久?仿真度到底應該多高呢?其實所有這些疑問都可以歸納為一個關鍵問題——教育的度在哪裡?

教育心理學中有這樣一個概念,超限效應:指刺激過多、過強或作用時間過久,從而引起心理極不耐煩或逆反的心理現象。教育的基本邏輯是學習與強化,而超限效應就是在揭示強化需要適度的問題。如果一種理念反覆灌輸,甚至超越了學習者的心理極限,效果往往會適得其反。第一次被批評粗心,會提醒自己下次注意;第二次被批評粗心,會自我檢討;第三次被批評粗心,會自我懷疑;第四次、第五次……會破罐子破摔,洒家天生粗人,愛咋咋地!

如果將「沈馬家庭」的設定放到現實中,很可能會出現這樣的場景:

-兒子,這個瓶子要撿,咱家很窮。

-好的,我去撿。

-兒子,那個瓶子要撿,這對咱家很重要。

-好的,明白。

-兒子……

-瓶子撿回來!

-可是兒子,這是比賽啊,衝刺的時候就不要撿瓶子了!

-抱歉,習慣了……

給孩子提供的教育模擬場景,應該在達到既定目標後,及時撤離,不能因此在孩子心中形成「極端即常態」的概念。千錘百鍊成鋼,萬錘億煉則可能成渣,要記住「一切強化都是存在極限」的道理,對物、對事、對人都是一樣的。

無論是超級理性的將孩子視作家庭的產品,還是超級感性的讓孩子生活得無憂無慮,都應該讓TA活得真實和自我,「楚門的世界」永遠無法教養出自由意識,製造傀儡也不是教育的目的。文藝作品我們可以只當休閒娛樂,但在現實中還是請理性地分析,慎重地選擇,構造互相尊重、互相理解、尺度合適的親子關係。畢竟,愛是值得我們永遠思考的問題!

圖片來源:豆瓣 / 網絡