摘要 :北宋時期雕版印刷取代手抄形式,逐漸發展盛行。北宋刻本存世稀少,且散藏海內外,以往研究難以全面觀照。隨著早期印本的新發現,對北宋本的版刻特徵有了更多的清晰認識。圍繞存世的北宋刻本,結合文獻記載,對雕版印刷術的早期發展、流行與傳播,提供準確描述與判斷,以斷代史方式開展北宋刻書的研究,已經具備一定可行性。

2013年,習近平總書記在談到文化發展時指出:「讓書寫在古籍里的文字活起來。」文明的傳承與古籍文獻息息相關。「惟殷先人,有冊有典」,數千年來,中華典籍世代相傳,成為中華優秀傳統文化的重要載體。散藏於海內外的北宋刻本是中國雕版印刷的早期實物,不僅是古籍的舉世珍本,也是文明傳承中的重要一環,是極具代表性的珍貴文獻。全面調查其存世狀況,深入研究其學術價值,對研究中國印刷史乃至東亞漢字文化圈印刷史、落實「讓書寫在古籍里的文字活起來」、弘揚文化自信,都具有重要的現實意義。

北宋一朝在中國版刻史上具有特別重要的意義。然而北宋本存世數量極為有限,且散藏海內外,難以集中探討其規律性,以往研究少有帶結論性的觀點。但是隨著北宋早期印本,尤其是單刻佛經的陸續公布,我們對北宋版的特徵有了更多的參照和認識,結合文獻記載,全面恰當地闡明其版刻規律及學術價值,已經具備一定可行性。

一、歷史地位與研究現狀

中國的雕版印刷術肇端於隋唐,盛於兩宋,延袤於元明清三代。北宋立國後,大力發展文化事業,投入大量人力財力,國子監、崇文院等校勘刊定書籍,雕版印本日臻興盛。諸經正義、字書、史書、醫書和較大卷帙的類書、小說、詩文總集以及御製文、法帖等,都開始首次鏤版摹印。由於雕版數量激增,不及在開封雕版的監本正經、正史類書籍送杭州開板,民間亦有書坊雕印。正經正史一直是科舉必備,官本、坊本傳刻不絕。北宋社會穩定,經濟文化繁榮,以國子監為代表的官府刻書盛極一時,刻書的內容和文字整體上比南宋以後的版本更加準確和精美。北宋私家刻書沿襲五代,多出官宦之家,數量亦伙。坊刻也發展迅速,蘇軾曾有「近歲市人轉相摹刻諸子百家之書,日傳萬紙」之說。當時較為安定富庶的地區都有刻書記載,不僅東京汴梁、杭州、成都,南方的吳越、北方的青州,甚至偏僻的河西也不例外。北宋佛教大興,大量的版刻佛教經典問世,僅在北宋刊刻或自北宋開刻的就有《開寶藏》《崇寧藏》《毗盧藏》三部大藏經,還雕版難以計數的單刻佛經,在中國佛教典籍刊刻史上絕無僅有。雕版書冊中還出現了版畫,雕印技藝較唐五代有顯著提高。

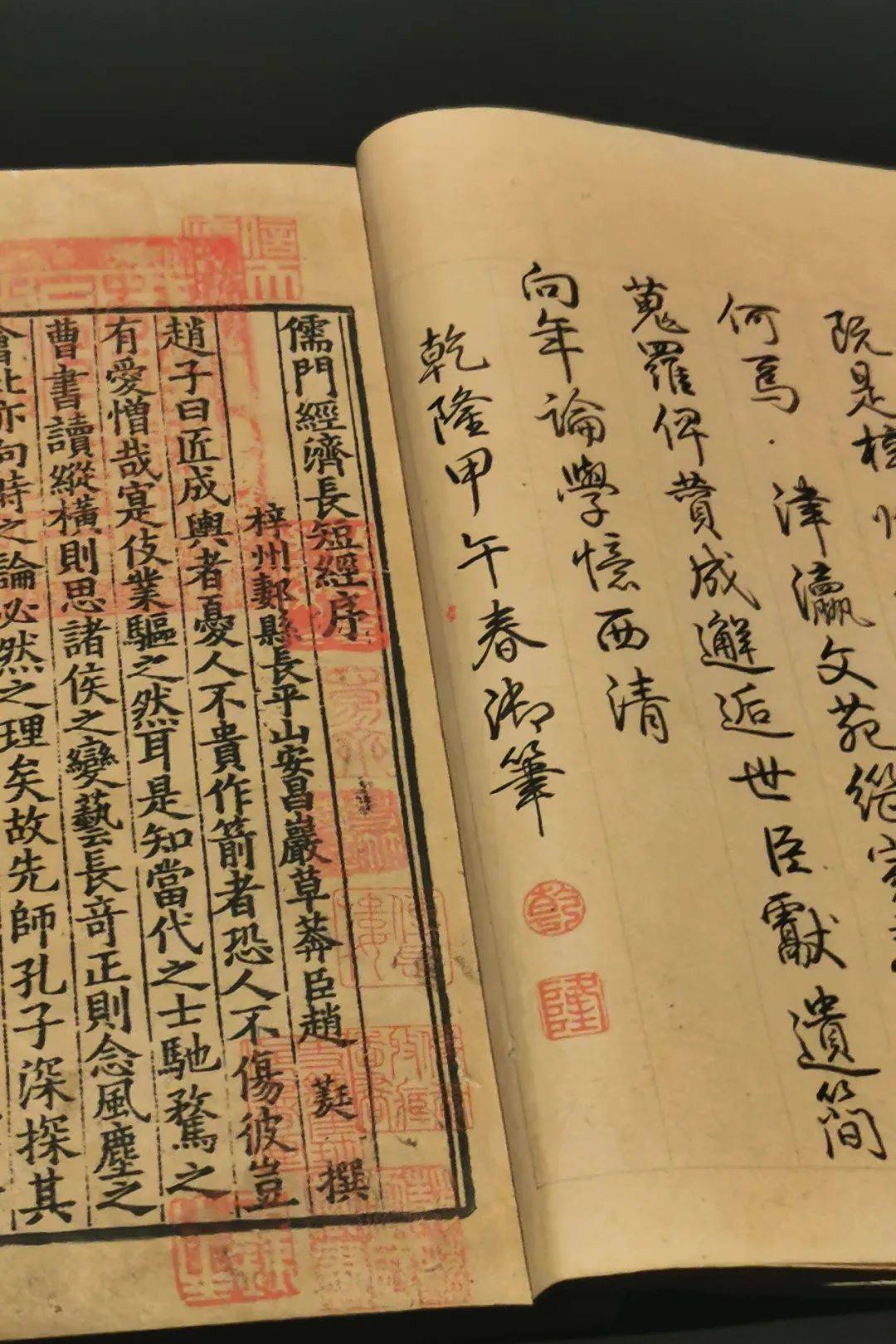

宋代是雕版印刷的黃金時代,北宋有9朝167年,南宋也有9朝143年,然而歷經千年播遷,現存宋刻本中,南宋刻本占比95%以上,清人陸心源曾說:「宋刊世不多見,北宋刊本猶如景星慶雲。」海內外現存的北宋刻本寥寥可數,稀如星鳳,大部分收藏在中國國家圖書館、上海圖書館、北京大學圖書館、台北故宮博物院,以及日本的宮內廳書陵部、杏雨書屋、真福寺等處。北宋景祐刻本《史記集解》還被日本文化財保護委員會認定為日本「國寶」,享有無上地位。

對於北宋刻本的著錄和記載,散見於清代至民國以來公私目錄和藏書題跋題記,如乾嘉時官修《欽定天祿琳琅書目》中宋版《兩漢書》、元祐刻本《資治通鑑考異》,黃丕烈所云「真北宋精槧」之《說苑》《淮南鴻烈解》等書。20世紀20年代王國維《五代兩宋監本考》之中卷考110 余種北宋監本四部書籍名目、刊刻情形。趙萬里《兩宋諸史監本存佚考》對正史在宋代的歷次刊刻做了初步的系聯與歸納。宿白《唐宋時期的雕版印刷》之《北宋汴梁雕版印刷考略》一篇在王國維探討基礎上,根據新發表的史料重輯相關資料,研究又有較大擴展,進一步論述了北宋汴梁的雕版印刷不僅有官府印書,還包括私人刻書和書坊刻書;《附現存釋典以外的北宋刊印書籍的考察》一篇記殘存於國內外的北宋雕印書籍(除釋書外)共6批13種。李致忠《北宋版印實錄與文獻記錄》一文是作者中國書史系列文章中的一篇,概述了北宋刻書的文獻記載,迄於仁宗朝,並著錄個人知見的版本實物。除以上專文以外,印刷史著作多將北宋、南宋合併論述,並未作單獨區分,如魏隱儒《中國古籍印刷史》、張秀民《中國印刷史》、李致忠《歷代刻書考述》等,且都詳於南宋,對北宋時期的雕版印刷所言較為簡略。版本學、文獻學史著作與印刷史著作類似,對南宋時期的研究普遍詳於北宋,如李致忠《古書版本學概論》、曹之《中國古籍版本學》、黃永年《古籍版本學》、孫欽善《中國古文獻學》等。

日本是中國以外收藏漢籍珍本最多的國家,對宋元版極為珍視。日本學界對北宋刻本的鑑定和研究成果較為突出,這些成果源自日本學者長期以來對中國宋元版古籍的高度關注。澀江全善、森立之編的《經籍訪古志》全面反映了江戶時期日本所藏包含宋元版在內的善本漢籍情況。長澤規矩也撰有《宋代合刻本正史之傳本》以及多篇論考,還編撰宋元版所存目錄、刻工名表等。阿部隆一曾全面調查日本、中國台灣和香港所藏宋元版本,運用刻工名信息分析版本種類,推定刊刻時間,撰有《中國訪書志》一書,此外還發表《日本國見在宋元版本志》經部部分。尾崎康曾多年跟隨阿部隆一系統調查存世宋元版本,並選擇中國古典學術最為重要的基本典籍—正史為個人著力方向,其《正史宋元版研究》綜合考察宋元時期各次系統性刊刻正史的情況,對《史記》至《金史》共21部正史今存傳本皆有論述,其中涉及北宋刊本4種6部。以尾崎康在北京大學演講為基礎整理而成的《以正史為中心的宋元版研究》一書,書前附有《姓解》《孝經》等多部北宋刻本圖版,書中還提到通過高麗皇室「高麗國十四葉辛巳歲藏書大宋建中靖國元年大遼乾統元年」「經筵」藏書印判定北宋本的特別方法。

北宋刻本的版本鑑定是開展研究的基礎,因其年代久遠,內情複雜,摻雜原刻、翻刻,原 版、補版,鑑別殊為不易,常見混淆。如同尾崎康所嘆:「舊時各種書目、書志、解題之失實,超出想像。」民國時期,王文進、傅增湘注意到了北宋版書口以橫線欄斷之的做法。經過趙萬里等前輩的努力,以《中國版刻圖錄》《北京圖書館善本書目》為代表,其中體現出的宋元版鑑定方法逐漸走向科學化。《正史宋元版之研究》一書通過實物調查、版本比較、刻工分析以及文本校勘等多種鑑定方法綜合運用來確認北宋版,對前人鑑定結論或補充推進,或糾謬創新,使正史宋元版的鑑定達到新的高度。張麗娟《宋代經書註疏刊刻研究》一書通過對宋刻經書註疏傳本的全面考察,結合文獻記載與書目著錄,釐清今存宋刻經書版本的類型、源流,各版本刊刻時地等,其中涉及北宋國子監刻《九經》與南宋及後代翻刻本的鑑定。20世紀90年代以來發表的成果中有數篇涉及北宋版的鑑定,如《琅函鴻寶——上海圖書館藏宋本圖錄》中列舉6種證據考證杭州凈戒院印本《長短經》當刻於北宋,《北宋刻本〈結凈社集〉與版本鑑定》和《珍貴典籍的重大發現——北宋刊本〈禮部韻略〉》 都是關於新發現北宋刻本的鑑定。難能可貴的是,有學者嘗試對北宋本的版刻規律加以總結,如《略論北宋刻本的書口特徵及其鑑定》一文通過對現存版刻實物的梳理,歸納出五代至北宋時期刻本不刻魚尾的書口特徵存在五種版式;《宋代版刻書法研究》對宋代版刻書法進行了系統的梳理,從書法史角度做出總結。

以往對北宋刻本的研究,多局限於某一類文獻或某一種書之考察,尚不足以覆蓋四部之書。談到北宋刻本,又大都只言及佛典以外的四部書,未將宋刻佛經納入研究視野。北宋本存世數量極為有限,珍逾琬琰,且文本精善,在今天具有極高的文物、文獻雙重價值。綜合曆代著錄及文獻記載,證以版本實物,推進古籍版本學中同一朝代內版本的斷代研究已經成為可能。

二、研究意義與可行性

北宋一朝在中國版刻史上具有特別重要的意義。這一時期雕版印書取代手抄形式,開始通行起來,規模逐漸擴大。裝幀方式上由捲軸裝向冊葉裝過渡,出現了蝴蝶裝。宋版書在公私藏書中都享有崇高地位,宋版鑑藏活躍,佞宋之風相沿不絕。對雕版印刷術的早期發展、流行與傳播,提供準確描述與判斷,以斷代史方式對北宋刻書進行研究尚無先例。

古籍版本學是一門實踐性很強的學問,那些看似帶有「觀風望氣」色彩的鑑定經驗並非玄虛,都是建立在實踐基礎上的經驗和積累。當下版本學已發展到可以進行理論總結的階段,總結北宋刻本的鑑定方法,為傳統的「觀風望氣」做理論升華,探討前賢尚未解決的問題,釐清重要概念的認識,這將有助於推動傳統版本學向現代學術的邁進,進一步促進古籍版本學的學科建設和發展。

從版本學的角度對北宋刻本進行深入、系統的研究,揭示其版本面貌和特點,歸納其基本類型,分析其分布及演變規律,具有重大學術價值。這不僅關係到北宋刻本區別於南宋刻本的鑑定問題,還涉及中國書史、中國印刷史的若干重要問題。而目前這一課題涉足者甚少,可資開拓者正多。

2007年,中國啟動「中華古籍保護計劃」,全面、科學、規範地對現存古籍開展調查、保護工作。北宋時期作為中國雕版印刷史上的重要階段,每一部存世的北宋刻本皆為嫏嬛秘籍,縹緗精品,誠乃國之重寶。如今,一部北宋刻本哪怕僅是零縑斷簡,也已成為各收藏單位引以為傲的珍貴特藏,而在近年拍賣會上,每部北宋刻本的現世都備受矚目,買家競價爭求。調查其存世現狀及確切數量,研究其豐富的文化內涵,對國家正在倡導的流失中華典籍的搶救與整理,具有一定現實意義。

傳世北宋刻本雖然較少,但大都已編目在冊,如《中國古籍善本書目》著錄包括佛經(包含20世紀60年代後考古發現者)在內的北宋刻本37種、70部;中國台灣的宋元版有《台灣公藏宋元本聯合書目》。日本則有《日藏漢籍善本書錄》等。其大致面貌漸有蹤跡可循。加上新近發現、上拍的北宋刻本有如橫空出世,如2013年發現於江西、後為南京圖書館購藏的《禮部韻略》、2015年自韓國回流的《西湖昭慶寺結凈社集》等,傳世古籍、佛經及考古發現的北宋刻本,版本數量已足以支撐研究所需。近年來《中華再造善本》《國家珍貴古籍名錄圖錄》和各館藏珍品圖錄的出版也為我們提供了相當多的書影,在實在無法提閱原書時可略窺一斑。如在已公布的五批《國家珍貴古籍名錄》上有總計111部北宋時期刻本。以上種種,都為查訪北宋刻本以及進行深入全面的研究提供了可能。

三、研究內容與思考

目前對北宋刻本的研究尚存許多空白和不足:如北宋時期除了汴梁、杭州、成都還有哪些具體的刻書地點?文獻記載中北宋私人校輯刊刻的文集是否有實物遺存?確定北宋刻本的標準;不同時期、不同地域的北宋刻書的「典型標準本」的特徵;北宋官刻本與坊刻本之版本差別如何;南宋紹興初年覆刻北宋本規模、品種、數量,覆刻本與原刻底本之間有哪些版刻規律可循?對鑑定北宋原本有什麼參考意義?北宋時期的版畫成就;為何雕版印刷已然流行還會在嘉祐六年(1061)刊刻石經?北宋官刻本的用字標準;北宋監本、蜀本、浙本等不同類型刻本的字體、版式;見於文獻的北宋版刻書手有哪些?見於北宋刻本實物上的刻工情況,不同地區的刻工有哪些遷徙流動?北宋本與南宋本在版刻風貌上的差別;對於北宋刻本前人有哪些認識?清代藏書家所謂的「北宋小字本」是否果如前人所云「幾乎統統是南宋杭州的監本和其他官刻本」?清代乾嘉時期以來官私目錄及藏書題跋、藏書志上所記載的「北宋本」是否真的北宋刻本?如今這些珍本是否存世,藏於何處?等等。如今海內外尚無一部對北宋刻本進行綜合性研究的專著,其存世狀況更是從未全面搜集整理,並多有語焉不詳、人云亦云之說,與學界對宋元版書的研究盛況相比,反差頗大,其學術地位亟待深入研究。

經過筆者兩年多的調查,目前已知佛典以外的北宋刻本僅存30部左右,分藏世界各地。其中,中國13部(中國國家圖書館8部、北京大學圖書館2部、上海圖書館1部、南京圖書館1部、民間1 部)、中國台灣地區2部(台北故宮博物院1部、「中央研究院」歷史語言研究所傅斯年圖書館1部)、日本14部(日本宮內廳書陵部3部、真福寺4部、國會圖書館1部、杏雨書屋1部、京都國立博物館1部、尊經閣文庫1部、靜嘉堂文庫1部、御茶之水圖書館1部、京都東福寺1部)、俄羅斯2部(俄羅斯科學院東方學研究所聖彼得堡分所2部)、德國2部(柏林普魯士學士院1部、德國國家圖書館1部)。佛經除幾部《大藏經》及其零種外,還有數批考古發現中的北宋刻本,如敦煌藏經洞發現之北宋刻本《切韻》殘葉、有太平興國五年(980)刊記的《大隨求陀羅尼經咒》;吐魯番吐峪溝出土之北宋刻本《龍龕手鑒》殘葉;黑水城出土之北宋刻本《呂觀文進莊子義》殘卷、《初學記》殘葉;蘇州瑞光塔發現之咸平四年(1001)和景德二年(1005)所刊《大隨求陀羅尼經》各一紙;溫州慧光塔及白象塔發現之宋明道二年(1033)胡則刻本《大悲心陀羅尼經》等;山東莘縣宋塔出土的一批慶曆二年(1042)迄熙寧二年(1069)杭州晏家和杭州錢家雕印的《妙法蓮華經》;浙江麗水碧湖宋塔發現的政和六年(1116)錢塘張衍刻本《佛說觀世音經》等。

筆者承擔的科研課題研究圍繞存世的北宋刻本展開,力圖將文獻記載與版本實物相結合,把握北宋刻本的版刻規律,準確、全面、詳盡地揭示存世北宋刻本的整體情況,以此為基礎開展相關研究。內容將分兩部分。

上編為綜論。首先,按時代順序討論北宋雕版印刷歷史,將北宋九朝分為初期(太祖、太宗、真宗)、中期(仁宗、英宗、神宗、哲宗)和晚期(徽宗、欽宗)三個時期,根據各個時期政治需求、經濟狀況,史籍文獻中所記載的官私印書機構、刻書史事、所刻印的圖書種類、特點,一一備述或以圖表列出。其次,按刻書地域,各個地域再分述其先後變化,以及官刻、私刻、坊刻之發展。以史料與歷代書目著錄相印證,考證北宋刻書地點。再次,北宋刻本之鑑定。對今存北宋刻本的刊刻時間和地點、印刷時間做精細化、科學化的研究,顯示在版本項著錄中就是更為細緻的時代分期(如北宋初期、北宋前期、北宋中期、北宋後半期、北宋末年)、刊刻地區劃分(如汴梁刊、浙刊、北方刊、蜀刊)、刊本間關係的表述(覆刻、遞修、後印、南宋初年翻刻本、南宋翻刻本、後世翻刻北宋本)、行格、字體差別(如北宋刊小字本、北宋末南宋前期蜀刊大字本)等。對同版不同印本,亦通過比較鑑別,區分各本補版情況、印刷時間。總結字體、版式、刻工、紙墨等特徵和規律,歸納其鑑定方法。最後,北宋刻本之文獻價值。國子監諸經諸史雕版前都經反覆校勘,故北宋監本文本精善,南宋初期覆北宋版以及此後的宋元明再翻版,傳存北宋版的精良文本,形成獨特的北宋版系統。此節著意比較各本體例、文本,並通過文字校勘來考察版本關係,證明北宋刻本的文本價值。以上皆為整體研究。

下編為解題,對存世北宋刻本以部為單位,依經史子集四部為序,做詳盡的書志著錄與版本考辨。舉凡各本行款版式、卷端題署、存卷缺葉、原版補版、牌記銜名、刻工避諱、裝幀尺寸、鈐印題跋、現藏單位等項,皆一一詳記,跋一書而其書之形狀如在目前。爬梳本書內外各種文獻記載,並廣泛搜集前賢時彥成果,凡涉及版本或援為考訂之資者皆詳錄之,將其刊印者、刊刻時間和刊刻地點儘可能考證詳盡。書末附書名索引、人名索引和刻工索引,以備檢索。

北宋刻本星散海內外,海外所藏者超過半數。加之佛經部分,全藏及《大藏經》零種、單刻佛經數量龐大,其收藏機構不僅有圖書館,還有博物館、寺院和私人藏家,遍訪極為不易。這些書無一例外珍若拱璧,世人難獲一見,這也是限制以往研究無法深入具體的主要原因。筆者將從文獻學角度,努力通過調查、目驗、考訂、整理和發現,對以往含混不清的北宋刻本的整體情況進行全面研究,希冀有所創穫。

作者:劉薔,清華大學圖書館研究館員

來源:《印刷文化(中英文)》