現代科技給人類帶來的輝煌,很容易讓人們不自覺地構建出一種「只見新人笑,不見舊人哭」的情境。

客運汽車站的衰敗,就是如此。

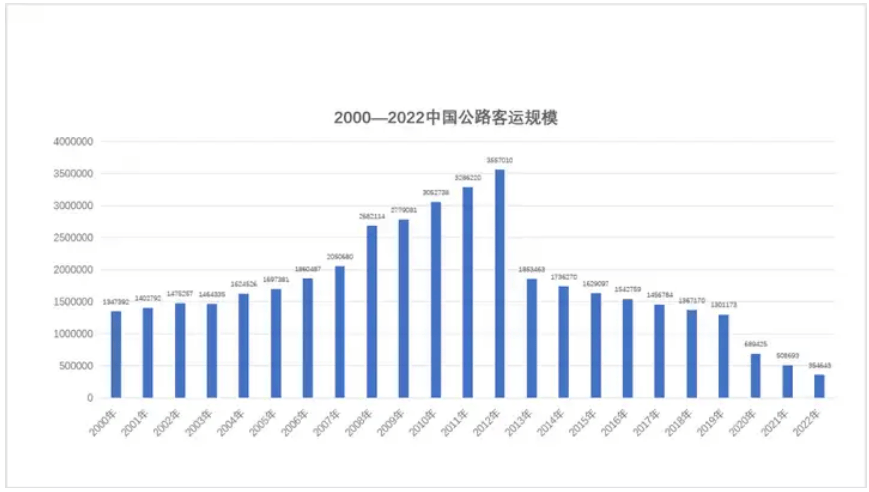

作為曾經交通運輸的「扛把子」,2012年時,總量還能達到355億的客運站,到了10年後的2022年,這個數字就直線下降到了35億,整整縮減了十倍。

而客流量的下降,也導致了客運站的經營愈發難以為繼,尤其2019年之後,這種情況愈發明顯。

2023年,全國各地的客運站紛紛發布閉站公告。截止目前為止,廣州、武漢、成都、南昌等城市都已接連開啟關站模式。

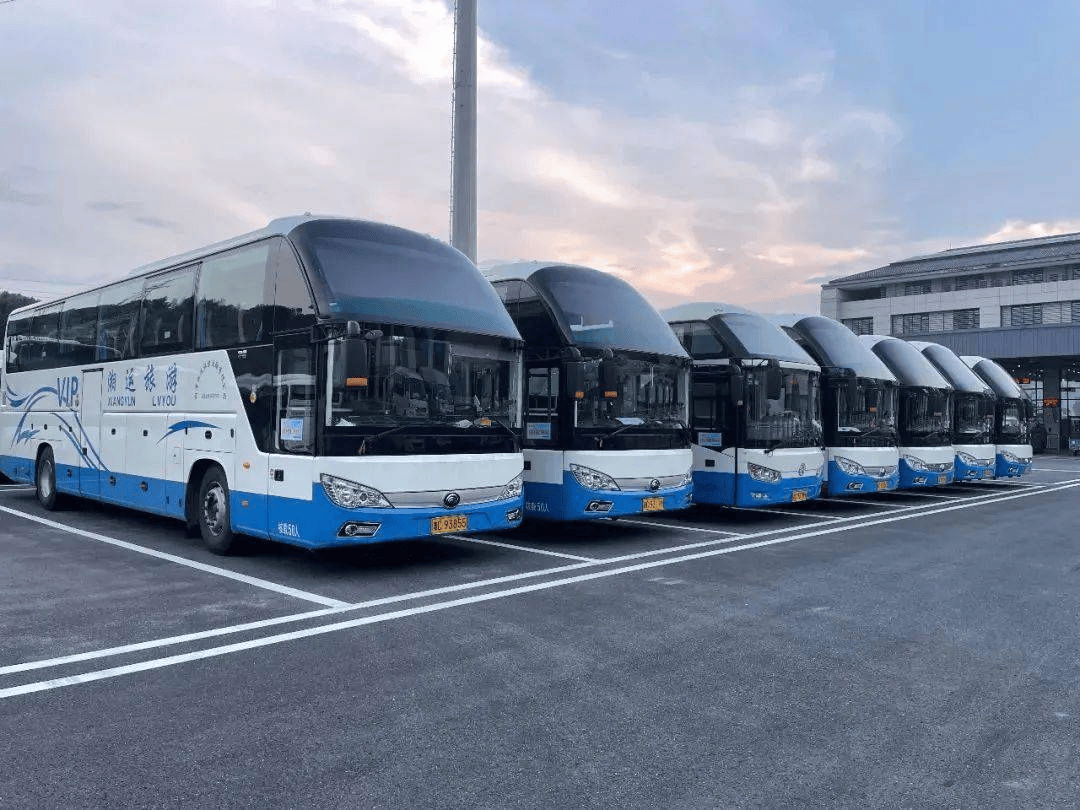

曾幾何時,客運班車還是承接旅人遊客最重要的組成部分,上到一線首都,下到城鎮鄉村,穿梭在路上的行人,最常見的交通工具,就是行駛在路上的客運汽車。

可現如今,難道就要這樣被淘汰了嗎?

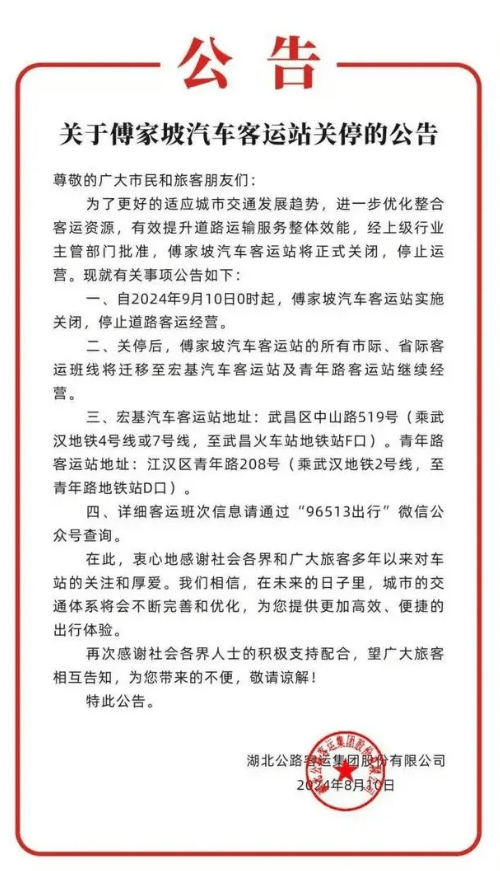

不久前,武漢傅家坡客運站的關閉,引起了不少爭議。

其關閉的公告,由湖北省公路客運集團有限公司發布,也就是說,這是國家層面的決定。

據悉,傅家坡客運站始建於1984年,距今已經整整運行40年了。

它曾是華中地區最大的長途汽車客運站,占地5.5萬平方米,總建築面積2.3萬平方米,停車場占地1萬平方米。

作為國家1級3A車站,又因地處通衢之地,傅家坡客運站的輻射範圍達到了2000公里,蔓延到了周圍15個省市180多個站點。

站點初開時,其日收入就能達到40萬元,可見人氣之鼎盛。

可人氣再盛,如今也終究落了幕。

而傅家坡客運站的關閉,倒是讓不少人關注到了客運站如今的窘況。

作為近年才逐漸衰敗的行業,客運站對每個中國人來說都算不上什麼新鮮地。

但客運汽車行業久來的無人問津,的確讓人們已經失去了很多關於它的記憶,也談不上了解現狀。

2023年以來,各地客運站關閉的速度已經大大加快。

最重要的是,這些被關閉的客運站,整體規模都相當大。

比如:2023年1月,廣東羅沖圍客運站關閉,那時,全省閉站數量就已經到了42家;3月,武漢最大的客運站——漢口北客運中心終止運營;8月,南昌市青山客運站關閉。

這些客運站,與傅家坡客運站的閉站性質都大同小異。

客流量少,營收降低,曾經一趟能坐滿員的車,如今趕上節假日也只有零星幾人,儘管已經在努力縮減開支,但這與巨額的經營、發車成本相比,依舊是杯水車薪。

而這些大型客運站的倒閉,也正好驗證了一句傳統俚語:

「天塌下來,還有個子高的頂著呢。」

沒錯,相較那些成本高的客運汽車站,一些運營成本沒那麼高的小型車站,反而還堅持一段時間。

不過,在整個行業都在急速下跌的情況下,這種「堅持」,也不見得有多麼體面。

因為運行艱難的原因,多地客運站都出現了「降薪」、「裁員」、「裁崗」的情況,每天發行的固定車次,也降到了有史以來的最低值。

比如,根據桂林汽車客運南站的相關數據顯示,2018年8月時,車站總發行車輛達到了550輛,發行班次為9852車次。

可到了2023年8月,汽車南站總發行車輛便降到了176輛,發行車次為4022次。

而相較規模較大的客運南站,規模較小、地處也比較偏僻的平樂汽車總站人流量則更為慘澹。

如今,平樂汽車站每天發車30多次,而2018年時,他們還能達到100多次,客流量也從那時的五、六百人,到現在只剩五、六十人。

這種情況令人十分擔憂,但這些客運站似乎就如同那些大巴車一樣,行駛出車站,目的地早已是設定好的了。

在報道傅家坡客運站關閉時,用了這樣一句話: 「儘管不舍,但是潮流是向前走的。」

對客運站來說,「潮流」是什麼呢?

2018年,平昌冬奧會落幕時的「北京八分鐘」,曾驚艷了全世界的人。

在那段不算長的短片中,宣傳團隊展示了許多具有中國優勢的「潮流產品」。

其中,「新時代四大發明」的出現,算是代表了當時中國最先進的基礎建設水平,分別是:網購、高鐵、支付寶和共享單車。

這新四大發明,有兩種來自於「交通業」的產品。

而這兩種「產品」,恰恰對客運站形成了圍堵之勢。

客運站發行的客運汽車,有長短里程之分。

高鐵的出現和普及,對長途客運汽車的影響,是致命的。

我國的高鐵建設早在上世紀九十年代就出現了,但是大規模的普及和鋪設,其實是在2010年之後。

在高鐵還未大範圍普及之時,我國公路旅客周轉量常年霸榜「第一」的位置,到了2015年,鐵路首次超越公路,而這一超,公路客流量就再也沒回去過。

截止到2024年,中國高鐵營業里程超過4.5萬公里,對世界其他國家形成斷層式超越,在速度和站點方面,也是當之無愧的「交通王者」。

因而,按照如今高鐵運行的速度,站點與站點之間的密集程度,再加上對旅客非常友好的車廂環境和車票價格,在能搶到票的情況下,幾乎不會有人會捨近求遠的去坐客車。

當然,對於這一點,客運站還算能接受。

畢竟,長途客流被搶走了,至少還有巨量的短程客流,這才是收入大頭。

可很快他們就發現,相較鐵路,車企們的內卷才是致命的。

根據官方數據測算,截止到2024年6月底,全國機動車保有量達到了4.4億輛,機動車駕駛人5.32億人,新領證駕駛人為1397萬人。

除卻私家車外,中國網約車的數目,如今也相當可觀。

截止到2024年初,中國網約車的數量達到了294.8萬輛,最令人驚訝的是,僅2023年一年,新註冊的網約車新車就接近85萬輛,同比增長了18%。

此外,除卻網約車,還有基底深厚的計程車。

如今,私企運營的網約車在價格、服務等方面的優勢是傳統的客運汽車難以匹敵的,按照當今消費者的出行習慣來看,如果沒有非坐不可的理由,短途出行,他們是不會選擇做大巴車的。

只是,我們如今站在巨人的肩膀上回看,會發現,客運站的衰敗其實早有苗頭。

面臨客運站運營難的問題,近幾年業內說的最多的話,就是「轉型」。

的確,各行各業都在轉型,客運站怎麼就轉不了型了呢?

於是,一個全新的詞彙出現在了客運行業——「以商養站」。

顧名思義,就是縮減客運站的使用範圍,將一部分規劃出去,用來實施商業行為,彌補虧損。

這個方法的確是有效果的。

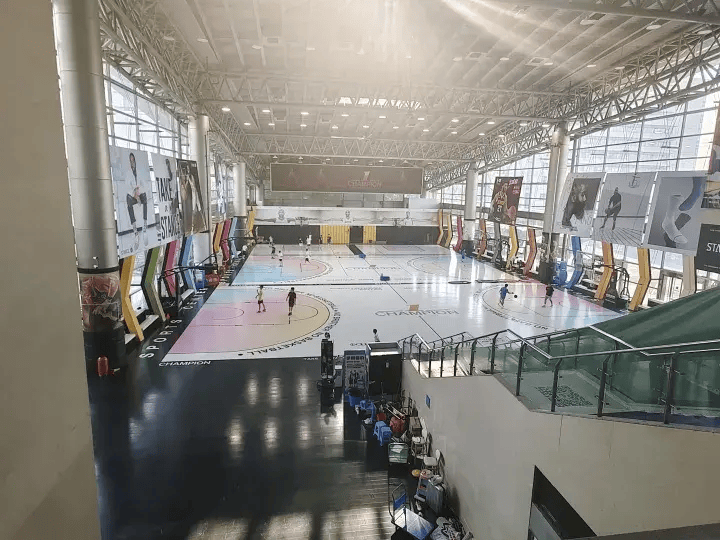

比如,杭州九堡客運中心,如今根本將超11萬平的車站全部利用起來,於是,他們將半個大廳改造成了籃球場,用來「養站」。

再比如之前說到的「平樂客運站」,如今不僅在站內建設了充電樁開放用以收益,甚至還在裡面組建了一個全自動物流分揀中心,日處理物流快件達到2萬件。

同時,他們還與本地的農業公司達成了合作,將在曾經的辦公區域開啟直播,更多的利用措施還在不斷生效,力求讓車站達成「可持續發展」的模式。

可以說,為了客運站的存活,各地算是費盡了心思。

和物流中心合作是最常見的方式,租車、汽修、充電收益等模式也是屢見不鮮。

有些客運站甚至與當地文旅部門合作,開發了一站式旅遊項目,讓客運汽車不在服務於傳統的、固定的旅客群體。

有人說,在交通網絡極度發達的今天,客運站的衰敗早已是不可避免的了。

但這些人同樣有另一個共識,那就是: 客運站可以被時代拋下,但絕不會被取締。

如果將如今的中國交通網絡比喻成人類的血管,公路客運在其中即便再不起眼,也是身體最重要的組成部分。

正如同心臟總是一視同仁的向各處供血,客運站自然也有其存在的必然性。

— END —

參考資料:

中國交通報:《客運站直達景區》

南方日報:《出行圈越來越快,客運站如何「轉身」?》

槽值:《中國的客運站,怎麼悄悄消失了》

*文章內圖片來源於網絡,如有侵權,請聯繫刪除!

作者:又又雙

編輯:一乙木